美国生态村发展演变研究及对我国的启示

岳晓鹏,常 猛,王舒扬

(河北工业大学建筑与艺术设计学院,天津 300401)

20世纪6、70年代,西方资本主义国家工业化基本完成,而环境保护运动及公社生活方式方兴未艾,在此背景下生态村运动应运而生.可以说,生态村是上世纪中期“绿色运动”和“公社生活”相互综合影响下产生的新型住区[1],并以自下而上、自发组织的形式蓬勃开展,在社会、 环境、经济等方面体现了整体的可持续性,是当代生态社区的积极实践.

生态村研究者乔纳森·道森曾将其定义为:“生态村是由基层民众发起、具有强烈社区凝聚力、基于居民共同的价值观基础之上,尝试对于地方社区资源的进行调控的可持续社区的研究、示范和培训中心”.[1]生态村以未来居民利益为愿景,由居民自行进行策划、设计、建造及管理,因而具有分散性、差异性和手工化的特征[3],整个开发建设进程体现了自下而上的“公民社会”意识与实践对生态文明的推动力量.与主流可持续发展领域的绿色设计不同,生态村关注于小尺度、低成本的可持续社区营造,通过替代性技术的应用以及地方农作物的生产,以达成社区系统内部资源的自我维持以及自然环境的生态修复.

1 发展历程

尽管目前全球生态村网络数据库里登记在册的美国生态村仅有 66个,而事实上,仍有成百上千尚未注册的生态村已悄然成立[2].在半个多世纪发展历程中,根据其历史背景、影响因素及其显现特征的不同,可以分为初始萌芽期、初步发展期和蓬勃繁荣期三个阶段.

1.1 第一阶段:实验性社区的延续

在美国社区发展历程中,生态村长期以来都被认为是实验性社区的延续与突破[3].上世纪末期,工业化快速发展完成了经济初始积累,相伴而生的却是生态环境污染、种族性别歧视、道德自私退化等问题.针对该现象,哈佛大学商学院教授罗莎贝斯·莫斯·坎特持反对态度,她推崇传统乡村社区内相互依存的道德原则[4].因此,美国民众自发性地建立了大量的乌托邦社区,旨在远离资本主义工业化进程所带来的各种问题.最为著名的是 60年代以无政府主义为原则的“嬉皮士公社”[5].而作为其中典型类型之一,“农业自给自足公社”意在通过成员自己劳作,生产足以维持基本生活的农产品,以摆脱对现代社会的依赖,恢复与大自然共生共存的和谐的关系.

70年代中期,美国受到了“返土归田”运动浪潮的冲击,人们纷纷弃城返乡,重新回归自然简单的田园生活.其代表人物海伦·内林和邵特·内林所秉承的观念此后深深的影响了生态村未来的发展.第一、基于农药化肥等化学物质对于土壤环境的污染,推崇有机种植;第二、提倡当前的社会单元宜以家庭替代城市、郊区或乡村[3].随后,内林夫妇于60年代中期在港边镇成立了理想生活中心,以实践居民互助合作、自然生态的生活模式.学术界一致认为理想生活中心为美国的首个生态村.随后1967年和1971年,Twin Oaks社区和Farm社区分别在弗吉尼亚州和田纳西州建立.尽管它们缘起不同,但均成为美国当代生态村的雏形(见图1).

图1 Twin Okas生态村鸟瞰图Fig.1 Airscape of Twin Okas Ecovillage

作为美国的首批生态村,Good life Center,Twin Okas,Farm等均由实验性社区发展演变而来,并延续了“公社”的部分特质.它们首先基于居民互助合作和共同生活,恢复传统社区强烈的社区凝聚感,并以改善邻里关系为目标;其次,出于现代化技术对生态系统的负面影响考量,生态村提倡使用小规模、低成本、易操作的替代性技术,主要用于房屋建造、能源节约、粮食种植及垃圾处理等方面,旨在减少社区对于生态环境的破坏;再次,它们作为一种生态社区的实践场所,向公众展示自然生态的生活方式,并通过自媒体的发展建设,对外宣扬可持续发展的理念.20世纪末期在反正统文化没落的背景下,嬉皮士公社和返土归田社区已日渐衰落,但作为一种新型生活理念的探索,他们对生态村的发展起到了重要的影响和推动作用,并延续至今.

1.2 第二阶段:合作居住社区的融合

生态村运动于上世纪 6、70年代起源于丹麦,随后在欧洲及美国迅速发展.1995年,全球生态村网络在苏格兰成立;1998年,美国加入全球生态村网络,并建立了自己的网络组织.至此,生态村由传统的发展模式转向以网络平台为传播媒介,在美国广泛的传播和建立.此阶段美国生态村多位于乡村或城郊,除去秉承早期的特点之外,它们在发展过程中受到其他社会运动的影响,逐渐呈现出两个显著特征:合作居住布局模式和社区有机农业种植.

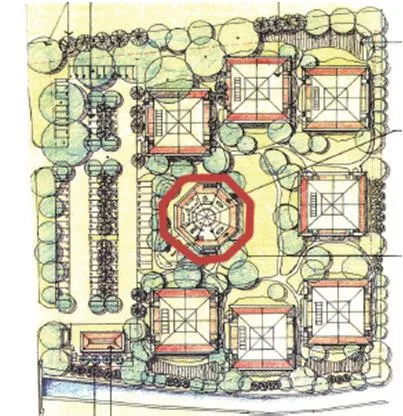

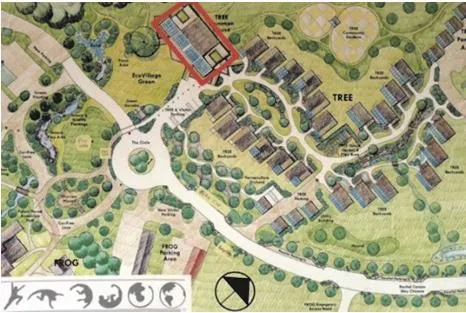

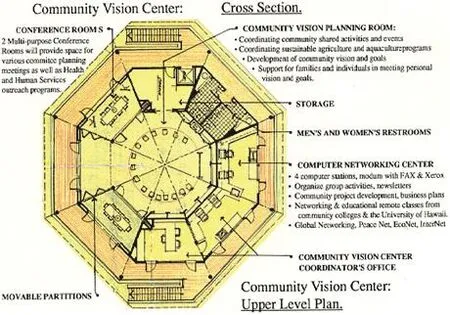

第一、90代建成的生态村,规划布局中大多采用了合作居住模式.近二十年来,生态村的规划设计、建筑形态各异.直至 1988年由在丹麦留学的建筑师马科卡蒙特和查尔斯德瑞特首次将“合作居住社区”[6]从北欧引入美国,才推动了合作居住模式与美国生态村的结合和发展.乔纳森·道森也认为:“当代发达国家生态村的形成,主要来自于 20世纪 60年代后发展起来的嬉皮士公社、返土归田和合作居住等社会运动的影响”[1].合作居住社区通常由数个到数十个家庭组成,成员直接参与住宅的设计与管理,并且共享部分生活空间和生活设施,“公共房屋”是合作居住社区最典型的特征.私人住宅以围合的方式围绕公共房屋而建,其内部设置公共厨房、餐厅、洗衣房、工具间、活动房、客房等功能用房,由居民共同享有.居民每周共餐数次,定期举办社区活动.此外,居民还共同承担照顾儿童和老人的责任.这种新型居住模式复兴了传统社区的强烈的归属感和良好的邻里氛围,首先在共同的社区建造和管理进程中,居民互相熟识并凝聚了共同的情感;此外社区提倡集约化的生活方式,通过物质资源的分时利用,节省了生活资源的同时保证了高质量的生活水平.如ohana和Ithaca生态村均采取了合作居住的布局方式,这种由公共(公共房屋)到私密(私人住房)逐步过渡的空间结构划分,应对于住区内理想社会结构(见图2-5) .

图2 Ohana生态村总平 红色部分是公共房屋Fig.2 Masterplan of Ohana Red part is public housing

图3 Ithaca生态村总平 红色部分是公共房屋Fig.3 Masterplan of Ithaca Red part is public housing

图4 Ohana生态村公共房屋平面图Fig. 4Plan of common house in Ohana

图5 Ithaca生态村公共房屋透视图Fig.5 Perspective of common house in Ithaca

第二、该阶段的生态村多在社区内种植有机农业.这是因为一方面,农业规模化种植加剧了农产品运输过程中能源消耗量,而农药化肥的大量应用造成了土壤环境严重污染,另一方面,市场上对于有机农产品的需求日益增加.鉴于环境压力与市场需求,早期内林夫妇提出的有机农业种植理念,开始在生态村内部得到了推广实施.根据全球生态村网络数据库中统计,91.8%的生态村中进行了有机农业的种植,而27.9%的生态村可以提供居民需求总量的20%以上.例如:美国Earthaven生态村为采用永续农业耕种方法,在同一地块里套种两种农作物,每年改变同一地块种植的作物,彼此供给养料,有效利用、修复土地的同时,也获得了双倍收获.村外的草场建立起畜牧系统,为居民及周边地区提供优质蛋奶肉类.而 Villagehome生态村在社区开放空间种植柑橘、葡萄、樱桃等水果作为社区可食用的景观,季节性循环为居民提供不同景致.相关研究表明,villagehome居民自身所需蔬果的25%可由社区农业提供[7].(见图6-8)

图6 villagehome生态村的社区果园Fig.6 Fruit plantations in Villagehome ecovillage

图7 Ithaca生态村蔬菜温室Fig.7 Vegetable greenhouse in Ithaca

图8 Ithaca生态村家庭菜园Fig.8 Family garden in Ithaca

有机农业的种植除去提升生态村自我维持能力之外,富余的农产品还可以出售给周围的居民,这也构成生态村对外的经济来源.社区支持农业(CSA——Community Supported Agriculture)作为新兴的农业经济模式之一,成为生态村和地方经济结合的重要途径.城市居民出于对有机农产品的需求,自发组成消费团体,去生态村包地,通过订单、预付款等方式鼓励农民生产生态产品,并与农民协会直接交易.社区支持农业模式是农业的生产和消费者通过合作社的方式而非市场交换的方式直接连接起来的一种互助合作新模式,适合在小规模和一定范围的地区推广,这也是生态村根植于周边社会经济网络的主要方式.

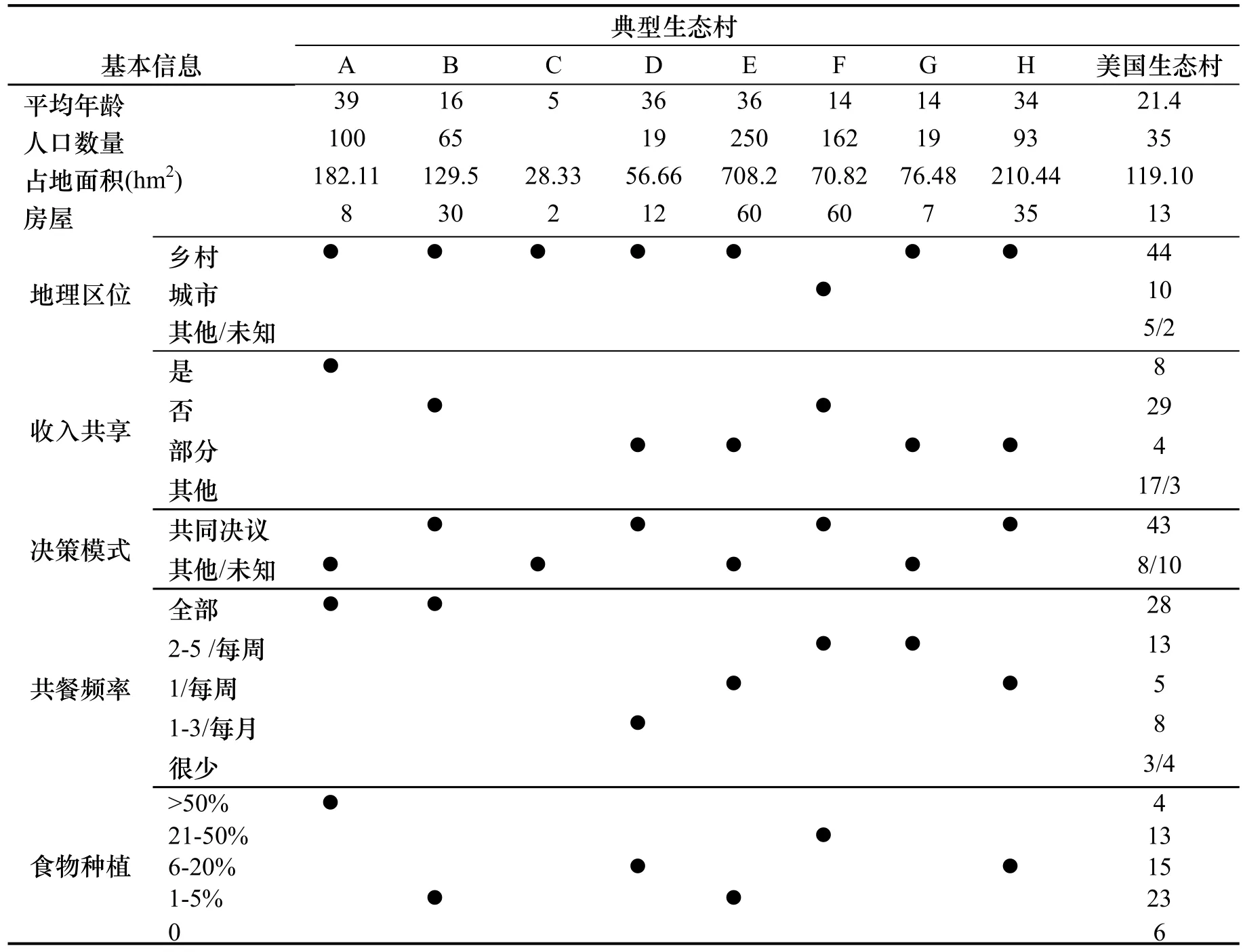

美国学者 Kasper对该阶段的美国生态村进行了广泛调研,他从生态村的基本信息、收入共享、决策模式、共餐频率、食物种植、雇工需求等多方面对美国典型生态村展开了全面的调查比较研究[2].

表1 美国典型生态村比较研究Tab.1 Comparison of the typical ecovillage in America

1.3 第三阶段:向城市生态社区演进

90年末生态村的发展呈现出与早期公社、反土归田与世疏离的乡村生活截然不同的显著特征.首先,它们趋向与现代城市生活相互融合,尝试创建高度舒适的城市生态村,逐渐发展成为具有一定经济实力的中产阶级参与的绿色住区运动;其次生态村注重拓展其生态教化功能,向民众普及生态生活相关知识,同时与高校学术机构建立长期合作联系,构筑了可持续教育的体验式教学模式.

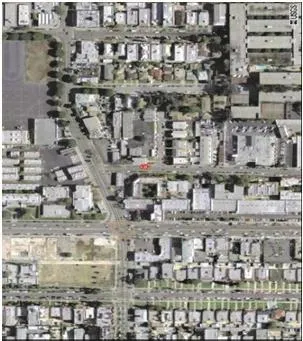

第一、城市型生态村向公众提供了将低影响社区与城市现代生活结合的良好途径.该阶段美国成立的城市生态村有Detroit、Price Hill、Cleveland、Enright Ridge、Los Angeles、Aspiring Ecovillag 等等.其建筑形态丰富多样,既有新建住区(普通社区、合作居住社区)、独栋公寓、也有已建成街区的生态改建.其优势在于可以利用城市的公共服务资源:如公共交通、基础设施、商业学校以及潜在的就近工作机会等,更容易为居民所接受.此外因社区边界在地理及社会维度上具有模糊性特征,其空间渗透有助于内部的生态资源向周边城市地区辐射.较为典型的洛杉矶(Los Angeles)生态村将都市农业与城市生活一体化设计,成为了融合城市街区与生态村生活方式的典范.洛杉矶生态村位于距离洛杉矶威尔夏中心4 km附近.项目于1993年由居民自发筹划建设,占地约4.45 hm2,包括40户住户,居民约55人(见图9).居民利用草坪、屋顶及其他开放空间创造小型有机农场,开发农业与都市共生模式.据统计,居民共建立了 24个小型有机花园,并在社区内部种植100 棵果树,并将近100 m³垃圾进行绿色堆肥处理返还于花园.洛杉矶生态村的成功案例展示了非可持续的城市社区转变为环境生态、自足性强的生态村的可能性.

图9 洛杉矶生态村平面图Fig.9 Plan of L.A.ecovillage

第二、生态村的功能拓展主要体现在对外的生态教育实践,这是区别于普通生态社区的主要特征之一.这种独立于官方学院传统的教学方法,是以社区自身作为校外课堂和实践基地,对普通民众进行生态知识的培训以及与高校学术机构的联合治学.课程辐射的范围广泛,涵盖了生态住宅建造、生态低技应用、社区管理、邻里交往等多个领域.生态村在替代式教育领域的进展逐步得到了公众的认可.

美国生态村开设的可持续教育课程多包括生态、社会和经济方面(见图10、11).Farm生态村从1988年开始每年都举办短期课程培训,关于有机耕种、草垛砖建筑、及生态村设计等.至今已有超过来自 89个国家共计 9 000人次进行参观和学习.Farm生态村培训中心两次获得国家园艺奖,并连续三年获得了美国国家可持续议会奖.而 Ithaca生态村则成为高校参与式教学的重要资源,作为康奈尔大学长期合作的示范住区,同时也为北美多所大学提供了研究实践的教学基地.迄今为止,选择以Ithaca 生态村为研究课题的硕博士论文共计7篇,而学科方向多样,涉及建筑学、社会学、人类学等多个专业.由此可见,生态村与高校联合的治学模式,为其良好地根植于地方社会提供了可参考模式.

图10 美国生态村的对外课程培训 Fig.10 Ecological demonstration and training courses of the ecovillage in USA village

图11 美国生态村的对外课程培训Fig.11 Ecological demonstration and training courses of the ecovillage in USA village

2 中美生态村的比较分析

由于所处的社会阶段不同,生态村在美国和中国实质不同,前者是发达国家后工业化时代环保志士出于环境及社会问题的反思,对生态住区模式的前沿性探索;而后者则是我国实现农村经济增长和发展建设的新模式,强调生态农业和循环经济.而且,两者在文化背景、建设规模、居住人群、发展类型、经济模式、开发方式等方面也存在较大差异.

尽管如此,我国农村所有的相关特质,与美国的生态村在生产、生活和生态方面具有一定的契合度,为我国发展生态农村提供了借鉴和思考.首先,美国生态村在社区层面将生产性与生活性结合,符合我国农村住区既是农民生活的载体,同时也是农民生产保障双重特性.其次,美国生态村中良好的社区资本与我国农村社会性特征相符.我国农村多基于血缘或地缘而聚居,具备熟人社会的结构,天然具有良好的社区气氛,利于发展社会生态.最后,美国生态村中适宜性技术策略,和我国农村经济性相符.我国农村人口众多,经济落后,宜发展劳动密集型的生态低技术.

3 对中国生态农村建设启示与借鉴

总而言之,我国农村现在还面临着城市化进程的冲击、居民和生产要素的流失、农村日益衰落等问题,基于对美国生态村发展的梳理和研究,对我国生态农村有如下思考和建议:

3.1 农业产业模式的转型

我国农村普遍面临着务农经济收入低下,劳动力流失的困境,而市场上充斥各种因农药、化肥过量而造成食品安全问题.农业产业模式宜以市场需求为导向,转向资源节约及环境友好的有机农业的种植,保证生态性与经济性的良好结合.一方面,种植有机农业可以确保农产品质量安全健康,满足日益增长的市场需求,同时也可以扩大农民就业,提升品质价格,改善农民经济收入;另一方面,有机种植可以帮助降低化学物质对于土地的损害,恢复原本系统生态性,保持生态平衡.在具体操作模式上,可借鉴CSA农业、都市农园等方式,通过预售、订单式等方式,将农民与消费者直接相连,降低农民风险,并保障其收益.

3.2 农村节能模式的更新

农村节能的模式应以全寿命周期的思考模式,贯穿于规划设计、开发建造及使用维护整体进程中.首先,农村住区的土地利用、建筑群空间规划设计应以对自然环境低影响开发为首要宗旨.农村居民点占地应紧凑节地,不宜超过村域面积的1/10.且对于住区外围应尽可能多的保留山地、林地及湿地,以保证物种多样性,形成人与自然和谐相处的微型生物圈.其次,在农村建筑节能模式设计中,对于建筑材料应用、太阳能的利用,节能节水及废弃物处理等方面,少用大规模、高科技的建筑节能技术,应选择与其经济低下、劳动力密集等特征相符的适宜性技术,具备小规模、人性化、价格低廉、易操作的更新改良后的传统技术,如草垛砖、土坯砖作为墙体维护结构的更新改造等.最后,在社区居住及维护过程中,引导农民进行生态节能的使用方式.如取暖季以无烟炉作为主要的采暖设备,降低烧煤对于大气的污染;夏季尽量自然通风,不使用空调;日常使用小型小功率的家用电器来节电节能等.

3.3 农村发展模式的转变

农村发展应开发一条新型的与第三方合作的共同发展之路.长期以来,政府在城乡资源配置中“重城轻乡”,而农村劳动力、资金的不断外流其处于弱势地位.农村发展仅仅凭借其自身资本及要素,难以解决乡村复兴与建设驱动力不足的问题.因此,农村发展复兴需要借助外来要素,包括政府政策、民间资本、艺术文化、学术机构、科技人才等等能对乡村系统产生、变化和发展的动因.正如同美国生态村开启了与高等院校、非盈利研究机构等的结合发展的新型生态化道路,我国农村也需要这些外来要素激发乡村建设驱动力,引发自身的内生性动力,并将农村发展与生态保护相结合,实现农民的公众参与,实现自下而上、小规模渐进式的复兴建设,以期将对环境的影响降至最低.

4 结语

美国生态村半个多世纪以来的发展历程呈现出从理想到现实,从激进到折中,从孤立到融合的演变特征.美国早期“嬉皮士公社”及“返土归田”等乌托邦社区多以失败而告终,主要归咎于“未建立一个可行的经济基础”[8].而生态村与之相比具有本质区别,它建立于私有制基础之上,自主性地探索建设自然生态、具有社区归属感的可持续性住区,并勇于拓展其绿色种植及生态教化职能,积极融于地方经济社会网络之中.针对当前的环境危机及社会问题,生态村从社区空间尺度上提供了一种适宜规模的解决方案,作为空间主体性实践,正向世界展示一种适宜性居住模式.

文章从历时性思考视角,总结归纳了美国生态村发展的社会背景、阶段特点和具体表征,并结合我国农村的实际情况,基于其在生产性、社会性及经济性方面的共同特征,从产业模式转型、农村节能更新及发展模式转变三方面提出了我国发展生态农村的策略和建议,希望引发公众对于农村未来生态化发展的思考.

References

[1] JONATHAN Dawson. Ecovillages: New frontiers for sustainability[M]. Foxhole, Dartington, Totnes: Green Books Ltd, 2006.

[2] DEBBIE Van Schoyndel Kaspe. Redefining community in the ecovillage[J]. Human ecology review, 2008,15(1):12-28.

[3] MOORE K, WIGHT A. Nature, culture and machines in the ecovillage movement[C]//Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association,TBA, USA: New York City, 2007.

[4] ROSABETH Moss Kanter. Commitment and community:Communes and Utopias in sociological perspective[M].Massachusetts: Harvard University Press, 1972.

[5] 王恩铭. 美国反正统文化运动—嬉皮士文化研究[M].北京: 北京大学出版社, 2008.WANG mingen. America Counterculture Movement--the hippie culture[M]. Beijing: Peking University press,2008.

[6] KATHRYN MacCamant, CHARLES Durrett, Cohousing:a contemporary approach to housing ourselves [M].Berkeley, Calif. Habitat Press [u.a.], 1994.

[7] Mark Francis. Village Homes: A Case Study in Community Design[J]. Landscape Journal, 2002,21(1-2):23-41.

[8] MARE E C. A concise history of the global ecovillage movement[EB/OL]. http://www.samadhi-yoga.com/jai/yoglif.htm#2.

[9] Gilman, Robert, Diane Gilman. 1991. Eco-Villages and Sustainable Communities: A Report for Gaia Trust by Context Institute[R]. Context Institute, Bainbridge Island,WA. 《The Eco-village Challenge》. In Context. 1991a.Summer 29.

[10] 张睿, 张玉坤. 国外合作居住社区的发展历程及特征[J].建筑师,2010(2):28.ZHANG Rui, ZHANG Yuku. The development course and characteristics of foreign Co-housing community[J].Archtect,2010(2):28.

[11] 岳晓鹏. 基于生物区域观的国外生态村发展模式研究[D]. 天津: 天津大学,2011.YUE xiaopeng. Research on Development mode of Ecovillage abroad based on Bioregionlism[D]. Tianjin:University of Tianjin,2011.

[12] BERENDINE Irrgang. A study of the efficiency and potential of the ecovillage as an alternative urban model[D].University of Stellenbosch, 2005.

[13] HILDUR Jackson, KAREN Svensson. Ecovillage living restoring the earth and her people[M].Devon: Green Books, 2002.