基于“互联网+”的全民阅读共享空间建设研究

马坤

[摘要]全民阅读活动的深入开展有利于国民阅读率的显著提升,“互联网+”改变了用户的传统阅读环境。要做好移动应用环境下的全民阅读服务,需要建设基于“互联网+”的全民阅读共享空间,通过对全民阅读共享空间的内涵阐述,建设必要性分析以及体系构成梳理,从物理实体共享空间和网络虚拟共享空间两方面为全民阅读共享空间建设提供对策和建议。

[关键词]互联网+;数字阅读;全民阅读共享空间

[中图分类号] G25

[文献标志码]A

[文章编号]1005-6041(2015)05-0033-04

2015年4月发布的第十二次全国国民阅读调查报告数据显示,随着全民阅读活动的广泛开展,2010-2014年,我国成年人图书阅读率持续走高。在肯定全民阅读成绩的同时,我们也应看到,我国的国民阅读率与发达国家相比仍有不小的差距,全民阅读活动的社会认知度依然较低,一份关于全民阅读活动的调查数据显示有71.6%的国民表示身边没有阅读活动,有22.8%的国民表示不知道身边是否举办过阅读活动,而仅仅有7.9%国民表示知道身边有阅读活动或阅读节。国民对全民阅读活动的认识和了解不容乐观,全民阅读推广工作还有很长的路要走。

当前,“互联网+”的有效延伸为社会行业的发展带来用户环境的改变。伴随着移动应用技术发展,国民阅读行为呈现出数字化阅读大增,纸质书阅读下降的互联网阅读趋势,如何把握社会阅读环境变化,需要依托现有的公共文化服务保障体系,构筑基于“互联网+”环境下全方位覆盖人民群众生活的全民阅读共享空间。

1 全民阅读共享空间的内涵

早在20世纪90年代,共享空间建设就被引入公共文化服务领域,衍生出诸如信息共享空间、学习共享空间、研究共享空间、泛阅读空间等诸多模式,信息共享空间研究的发起人D.Beagle认为共享空间可分为物理层、虚拟层和文化层三个层次,其中物理层主要是指实体空间,虚拟层侧重网络在线环境,文化层较为复杂,通常指富含创造性的创作共享空间。但是,无论是公共图书馆还是高校图书馆,其共享空间建设都是基于独立的馆舍、职能进行,并没有将自身共享空间建设纳入到全民阅读的社会视角。梳理当前研究成果可以发现,基于全民阅读环境下的共享空间建设理论和实践研究偏少,尚没有学者针对全民阅读共享空间进行详细阐释和系统定义。基于共享空间的理论成果,笔者认为全民阅读共享空间应是物理实体空间和网络虚拟空间的有机结合,以物理实体(图书馆、书店、书吧等公共、公益文化服务单位)为基础,以信息技术和多媒体服务融合为手段,为个人和群体提供全方位、多样化的阅读服务环境,通过将空间、资源、阅读、服务进行有效融合,满足普遍性、个性化、多样化的社会阅读需求,从而为人民群众方便、快捷、随时随地地阅读提供支撑和保障。

2 全民阅读共享空间建设的必要性

2.1 建设全民阅读共享空间是满足全民阅读需求多样化的需要

民众在参与全民阅读活动中,很容易激发潜在的阅读兴趣,产生多样化的阅读需求,如在阅读纸本图书的时候,想要拥有相应图书的电子版;在阅读经典的时候希望看到有关书评;在阅读疲惫的时候,想要拥有视听版图书;读了一本推荐的书,想要阅读类似的更多图书等。要避免全民阅读活动流于形式或成为单纯的政绩工程,必须让全民阅读活动取得的成果可以分享,让被激发了阅读需求的人民群众的多样化阅读需求得到充分满足,从这一点来说,建设全民阅读共享空间不仅可行,而且必要,通过营造一个融人人民群众生活、学习、工作中的阅读环境即全民阅读共享空间,使阅读活动能够突破传统的物理场所、载体限制,向信息化、网络化、智能化方面有效延伸,让人民群众在阅读中充分汲取、分享、传播知识,提升素质,陶冶情操,升华品格。

2.2 建设全民阅读共享空间是调动阅读推广中坚力量积极性、创造性的需要

作为一项建民心、启民智的希望工程,我国全民阅读活动呈现出政府牵头,图书馆和各民间组织团体共同参与的良好发展势头,但是在实际发展中,作为中坚力量的图书馆和民间组织团体的积极性和创造性并没有被有效激发,主要表现在:1)民间组织团体如中华经典读书会、红泥巴网、读者俱乐部、民间基金会等多为自发开展全民阅读推广活动,由于与政府和专业机构缺少合作、沟通和互动,在全民阅读推广中的作用没有完全显现。2)图书馆尤其是一些基层、社区图书馆受到资源、馆舍、人员等条件制约,在全民阅读活动中存在边缘化的趋势,而实际上基层、社区图书馆应该是全民阅读活动的主要阵地。建设全民阅读共享空间可以将民间团体组织和公共图书馆尤其是基层、社区图书馆有效纳入阅读服务体系,发挥其在全民阅读活动中的影响和积极作用。通过经费支持、活动指导、布局规划等方式,有效促进民间团体组织活动开展和基层社区图书馆合理布局。

2.3 建设全民阅读共享空间是深入市民生活空间开展全民阅读活动的需要

全民阅读共享空间可以实现物理阅读共享空间和虚拟阅读共享空间的有效统一,为城市人群构建一张跨越时空的全民阅读服务网,从而有效深入市民的生活空间,开展全民阅读活动。具体体现在,在现实空间中,可以打造距离市民一步之遥的阅读场所,营造扑面而来的阅读气息,满足市民“经典阅读、休闲阅读、碎片化阅读”的需要,如在城市人流密集的商业中心建设阅读服务区,在地铁、公交等交通出行工具上增设阅读服务内容,在公园、超市开展全民阅读推广等。在虚拟网络中,依托移动环境下的多样化的服务吸引市民的闲暇时间,让市民在网络浏览、休闲中也能够抽出时间阅读。

2.4 建设全民阅读共享空间是有效提升全民阅读活动社会认知度的需要

让每一个有阅读能力的人成为“阅读人口”,实现每一个人每天阅读,终生阅读的全民阅读中国梦,除了将全民阅读活动纳入国家战略高度外,还必须让全民阅读活动在国民中家喻户晓,只有这样才能充分营造阅读社会、书香中国的全民阅读氛围。全民阅读活动是一项需要长期可持续开展的社会服务,因此,提高社会认知度尤为重要。通过建设全民阅读共享空间,可以凝聚多方力量,从物理实体上培育出一张服务网点,在虚拟网络中构建出一个服务平台,让有着不同生活半径、生活方式和习惯的人群在日常生活中都有机会参与全民阅读,并通过认识、了解和参与全民阅读活动,培养自身的阅读习惯,激发潜在阅读需求。

3 基于“互联网+”的全民阅读共享空间体系构建对策

移动阅读环境逐渐形成也全民阅读推广服务工作插上了互联网翅膀。来自中国互联网络中心的数据指出,2014年手机上网人数达到6.98亿,其中59.5%的用户有利用手机阅读的习惯,人均在线上网时长达到25.9小时,全社会的移动阅读氛围正在逐步形成,移动数字阅读改变了人们的传统阅读习惯,浏览数字资源的浅阅读,阅览图文报刊的轻阅读,广泛涉猎的泛阅读,日益取代深阅读精阅读和经典阅读。要做好全民阅读推广活动,全民阅读共享空间的建设亦要融入互联网应用环境。

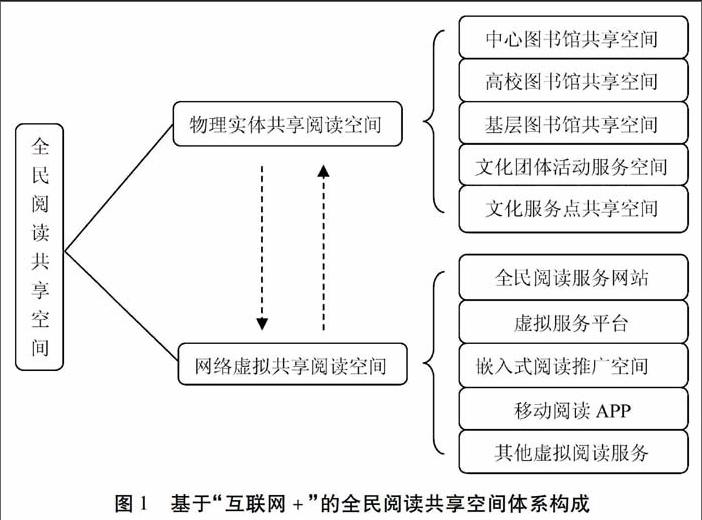

数字化阅读需求是“互联网+”环境下国民阅读需求的新方向,基于“互联网+”下的全民阅读共享空间也将是传统阅读与移动数字阅读服务的有机结合空间,通过构建中心公共图书馆共享空间,高校、基层、社区图书馆与文化服务点共享空间和网络虚拟共享空间,系统打造完善的“中心一区域一泛在”的全民阅读共享体系(图1)。

3.1 全民阅读物理共享空间建设

3.1.1 打造中心公共图书馆阅读空间。中心图书馆空间建设理念从经典复古的静态阅读空间、功能主导的动态阅读空间延伸到当前文化主导的城市第三空间。中心图书馆共享空间建设要根据场所论的发展需求,建设不同的功能服务区,以满足民众的阅读需求。如构建依托丰富的馆藏资源为市民提供文献阅读服务的基本阅读区;拓展基于数字资源检索服务的知识发现区;开发承担继续教育功能的教育平台区,借助当前大规模在线教育平台慕课的兴起,实现图书馆的继续教育职能。通过利用富有时代气息的场所空间和丰富的馆藏资源为闲暇人群提供阅读服务,营造出充满人文关怀、舒适惬意、平等自由的全民阅读空间,充分满足民众的阅读需求。

3.1.2 纳入高校图书馆共享空间。高校图书馆共享空间是全民阅读共享空间的重要支撑,高校图书馆的资源丰富,正在逐步加大向社会开放的力度,在不久的将来亦将成为全民阅读活动推广的重要场所。当前,高校图书馆在共享空间建设中积累了丰富的经验,如何将高校图书馆的共享空间纳入到全民阅读空间,为高校图书馆新增全民阅读标签,需要在现有的共享空间建设中增加全民阅读服务的内容,如可以在共享空间中设置专门的全民阅读推广区,与城市的全民阅读活动互动,针对特色馆藏,推出面向特殊人群的文献服务区等。

3.1.3 重塑基层、社区图书馆共享空间。基层社区图书馆是全民阅读共享空间建设的重要抓手,基层、社区图书馆的合理分布是全民阅读活动能否有效深入基层的重要标志。当前,社区图书馆建设情况不尽如人意,很多基层、社区图书馆由于地理位置、空间布局、资源保障方面的种种不足因素,导致用户使用率偏低,无法有效发挥自身作用。为了更好地服务全民阅读,基层社区图书馆建设要在选址上充分论证,要把服务的触角深入到交通便利、人流量大的城市区域,如在城市综合体中开设图书馆,利用城市综合体、商业中心共享空间打造图书馆共享空间;要在总分馆的模式下完善基层、社区图书馆的建设与服务水平。基层、社区图书馆在具体的空间设计上要吸收文化、休闲、舒适、自由的理念,着力打造一个为人民群众阅读服务的精神后花园。

3.1.4 对接其他文化组织团体活动空间。书店、书吧、私人民间书屋、读书会、书友会等民间阅读组织文化服务点,在全民阅读共享空间中亦占有一席之地。通过鼓励其他文化组织举办形式多样的阅读推广活动,并将其阅读活动和阅读场所纳入全民阅读范畴,发挥其在全民阅读活动中的作用,共同推动全民阅读活动的开展;通过经费赞助、活动指导、共享交流和有效互动等方式,实现民间组织团体阅读推广场所与阅读推广活动、全民阅读活动的有效对接,完善全民阅读活动推广的覆盖面。

3.1.5 拓展社会公共设施文化空间。文化服务点在阅读共享空间的构建中的作用尤为显著。地铁、公交、酒店、市政服务机构等均可以设立文化服务点,以满足国民的全民阅读需求。如可以在地铁设置24小时自助图书机,提供便利图书借阅服务,可以利用公交免费Wi-Fi的普及开通移动阅读服务与全民阅读推广宣传,可以在遍布城乡的公交站台提供电子读报服务,可以在酒店、银行及其他公共服务机构场所设置阅读区,提供电子图书借阅服务等。利用公共文化服务设施空间开展全民阅读可以有效提高全民阅读活动在人们生活中的渗入度。

3.2 网络虚拟阅读共享空间

要打造“知识随身携带,阅读无所不在”的泛在全民阅读共享空间,网络虚拟阅读空间建设不可或缺,具体工作主要从以下方面展开。

3.2.1 虚拟阅读服务平台的构建:全民阅读虚拟服务平台是与民众互动的桥梁,虚拟服务平台的建设可从以下几个方面人手:阅读专家会客厅的打造,定期邀请一些知名的阅读专家与读者交流互动,为读者提供图书推荐、书评等阅读分享活动;开发全民阅读服务机器人,可以实时与民众互动,进行阅读分享和经典推荐等;结合民众情况,为民众量身定制全民阅读菜单,提供个性化的服务;提供真人图书馆服务,可以借助虚拟服务平台向民众提供真人图书借阅服务;架设全民阅读微信公众服务平台,实现全民阅读活动的网络分享与阅读互动。

3.2.2 嵌入式网络阅读推广活动的开展:利用泛在的虚拟网络环境广泛开展嵌入式阅读推广活动,如可以与运营商合作开展手机报、阅读书目推荐等嵌入式信息推送服务,与应用软件开发商合作开展嵌入式阅读推广活动,与主流门户网站合作开展嵌入式导读活动等,未来的全民阅读活动可以充分融入游戏、娱乐和社交等网络虚拟生活中。

3.2.3 移动阅读APP开发:推动基于移动终端的阅读客户端开发。2015年4月,全国首款收录习近平重要讲话的APP“学习中国”成功上线,这款APP -经推出,就获得外界广泛关注,日均下载量近10万,上线半个月,获得用户超过2 700万次的点赞。好的移动阅读APP能迅速点燃民众的阅读需求,在全民阅读共享虚拟空间的建设中,开发移动阅读APP,是打造虚拟阅读空间的有效举措,通过对当前民众的阅读需求进行分析,对阅读人群进行分类梳理,开发服务全民阅读的移动阅读APP,编制个人阅读指数和城市阅读指数,并尝试将阅读服务与民众的其他网络需求有效对接等,可以有效促进全民阅读活动的广泛推广。

4 结语

作为人类最基本的文化活动之一,阅读对于个人来说不可或缺,知识的获取、认知的提升、道德的完善、世界观的形成都离不开阅读;对于国家和民族来说,阅读至关重要,全民阅读水平是一个国家和民族文化软实力和民众素质的重要体现,事关国家和民族的健康、可持续发展。全民阅读活动是一项利国利民的系统工程,当前,“互联网+”的应用环境带来民众阅读需求的新变化,通过构建覆盖物理实体空间和网络虚拟空间的全民阅读共享空间,为民众提供基于“互联网+”的阅读环境,打造一个系统完善、覆盖全面的全民阅读服务体系,有助于全民阅读活动各方审视自身发展,促进交流合作,凝心聚力,精诚合作,攻坚克难,促进全民阅读活动深入有效和可持续开展,为建设阅读社会贡献力量。