社会文化理论视角下德语词汇数据驱动学习研究

姜 峰

(东北大学 外国语学院, 辽宁 沈阳 110819)

社会文化理论视角下德语词汇数据驱动学习研究

姜峰

(东北大学 外国语学院, 辽宁 沈阳110819)

摘要:社会文化理论强调语言在人类认知和心理机能发展中的重要作用,认为人的心理机能发展是从低级向高级的发展过程,即从客体调控到他人调控,再从他人调控逐步实现自我调控。随着互联网和信息技术的发展,语料库作为一种新的文化产品逐渐被应用到二语习得领域。从社会文化理论视角对数据驱动德语词汇习得的效果进行了研究,研究结果表明:随着学习年限的增加,词汇学习能力也随之提高,不同调控方式对于各阶段的学习者的影响各不相同,初级学习者受到客体调控的影响最大,中级学习者开始逐渐掌握利用他人调控的方式完成学习,而自我调控对于高级阶段的学习者发挥的影响较大。

关键词:社会文化理论; 调控方式; 数据驱动学习; 词汇习得

随着计算机信息技术的高速发展,互联网技术及其衍生产品已经逐渐走进了人们社会文化生活中的各个领域,“文化”这一传统概念也被赋予了新的内涵。“有文化”(literacy)不仅仅是指掌握了传统意义上的各种知识和技能,同时也包括对电子工具和信息资源的选择、评估和使用的能力[1]。基于互联网技术的衍生产品已经成为了社会文化中越来越重要的构成元素,影响着人们的生活和工作。同时,网络信息技术的发展也促进了二语习得领域理念和方法的革新,以语料库为媒介的数据驱动学习逐渐引起了许多学者的关注,越来越多的学者开始关注语料库的建立和在课堂教学中的应用问题。有些学者进而探索性地把语料库与文化两个概念结合起来,提出了语料库文化(corpus literacy)的观点[2], 可见, 基于语料库的数据驱动学习已经逐渐成为了社会文化中的一部分, 对于身处其中的学习者发挥着要素性的作用, 即社会文化理论中所说的中介和调控作用。 按照社会文化理论的观点, 这种调控作用分为三个阶段, 即客体调控、 他人调控和自我调控。 本文将重点关注数据驱动学习背景下, 这三种调控模式对于词汇习得的影响。

一、 研究界定和研究现状

1. 数据驱动学习

DDL是英语data-drivenlearning的缩写,即“数据驱动学习”,是由Tim Johns在1991年提出的一种“让学生自己用词语索引软件去查询本族语者口语或书面语的语料库,给他们提供语言使用的真实样例,而不是一些语法书中设计出的例子”[3]。数据驱动学习的重点在于,知识不再是被以语法或词汇规则的形式直接传授给学生,而是通过计算机索引程序或者在线语料库为中介,向学习者展现真实的语言现象,学习者通过自己的观察与分析,自主地发现语言规律并归纳语言特点,最终提出假设并得出结论,从而完成整个学习过程[4]。

随着网络信息技术在语言教学领域的应用,特别是语料库语言学的最新成果被广泛应用到语言学习和语言教学中,越来越多的学者开始认同数据驱动学习可以成为学习者获取语言知识的有效途径这一观点。根据Johns的观点,DDL教学过程可分为三阶段:提出问题、材料分类和归纳总结。所谓提出问题,即提出目标语言的学习任务;材料分类是指对收集到的语言材料进行筛选、分类,挑选出适合学生水平的例句;归纳总结则是学习者在老师的引导下通过对学习语料的观察、分析,归纳出某一语言结构的使用规律[5]。与传统的学习方法不同,在这三个阶段中,学习者通过观察、分类和归纳总结并发现语言的规律,整个过程中学习者的主体性地位得到充分地体现。

2. 社会文化理论与二语习得研究

社会文化理论是由前苏联心理学家维果斯基于20世纪30年代提出的文化历史心理学理论发展而来[6],而后逐渐得到欧美许多学者的认可。尽管名称中含有“社会文化”,但是,该理论关注的并非普遍性的社会文化问题,而是关注社会文化因素在人类认知功能的发展中所起到的重要作用,认为人的认知心理机能是一个受到不同文化产品、行为活动及概念等中介要素调节的过程。在整个过程中,语言作为中介要素的外化和实现手段起了非常重要的作用。在这种作用下,人类能够利用已有的文化产品创造出新的文化产品,而这些文化产品作为中介也在调控人的活动。

20世纪80年代,Frawley&Lantolf的论文SecondLanguageDiscourse:AVygotskyanPerspective[7]拉开了社会文化视角下二语习得研究的序幕,各国学者在此后不到30年的时间里,以期刊论文、博士论文及书籍等形式发表的相关研究成果已经超过300篇(部)。同时随着研究的深入,学者们关注的问题也日趋细致化,例如,从关注个体话语(private speech)和内部话语(inner speech)这种社会文化理论传统视角深入到对“合作话语”进行定义并建立分析参数;通过话语分析建立不同的互动模式等等[8]。

国内关于维果斯基社会文化理论的介绍和研究最早主要集中在教育心理学领域,到21世纪初才逐步开始与外语教学和二语习得的基本问题相结合,但发展的速度较快。根据笔者对于中国知网的主题词搜索结果,专门研究社会文化理论的相关论文已经超过80篇,而其分支理论(中介理论、最近发展区理论、个体话语与内部话语、活动理论等)的相关研究也呈逐年增加之势。很多国外最新的研究成果以书评和论文等形式引入国内。牛瑞英(2007)对Lantolf最新的专著《社会文化理论和第二语言发展的起源》进行了系统的介绍。秦丽莉、王绍平、刘风光(2015)对于社会文化理论视角下的二语习得研究的学科归属进行了学理性的探讨。然而更多的还是关于外语教学具体实践的相关问题,如张莲、孙有中从社会文化理论视角下的中介理论出发,通过北京外国语大学一项英语专业写作课程改革实践案例,论证了语言、思维和社会三者交互作用的情况下,学习者如何实现系统内语言和认知的协同发展,从而提高英语写作能力[9-11]。

本文从中介(mediation)和调控(regulation)这两个社会文化理论的关键性概念出发,关注数据驱动下的二语词汇习得。根据社会文化理论的观点,人的心理机能从直接的低级阶段向高级阶段发展的过程中,生物因素是心理机能产生的前提,文化因素则调控心理机能的发展方向;而个体对于高级心理机能的控制是逐步实现的,即从客体调控到他人调控,再从他人调控逐步实现自我调控。客体调控是指社会文化环境中具体的文化展示(manifestation of culture)作为中介所发挥的作用,其中包括礼仪、惯例和生活实践等等,这些文化展示都是以一种可见的方式诠释文化的内涵并发挥其中介作用的。他人调控是指学习者在遇到困难时,“他人”通过引导和启发等方式,发挥中介作用,帮助学习者完成任务。自我调控则是指在学习者逐渐掌握大部分的学习策略与心理功能之后,实现了语言调控的自动化[12]。

除了运用社会文化理论的视角关注数据驱动下的词汇习得以外,本文的另一个研究特色体现在研究对象为国内高校在校德语学习者,这在相关研究中还不多见。根据笔者针对CNKI等相关学术文献数据库的检索,绝大多数的相关研究都是以高校英语学习者为研究对象,而针对德语学习者的相关研究较少。相比英语,德语是一种语言成分之间语法依赖性更强的屈折语,学习者通过语言现象认识语法规律的过程也自然受到更多因素的影响。同时,国内绝大多数学生都是从大学才开始德语学习,所以在初学阶段,会表现出和大学阶段英语学习很大的差异性。同时由于是零起点学习,整个过程应该更贴近于社会文化理论框架下人类心理机能从低级向高级的发展过程。所以,在外语能力形成的初级阶段,研究国内德语学习者借助语料库(即数据驱动下)搜集信息并完成学习任务的整个过程,有着非常重要的理论意义和实践意义。

二、 研究设计

1. 研究对象

本研究的调查对象为来自德语专业本科的50名基础阶段德语学习者,男性15人,女性35人。所有受试均为全日制大学本科在读学生,并且都是从大学起开始进行德语零起点学习,具有相似的学习目的和文化背景。针对相同受试分阶段进行数据收集,从而保证针对他们不同学习阶段的调查结果能够比较客观地反映在数据驱动学习的背景下,不同调控模式对于中国德语学习者词汇学习的影响。

2. 研究问题

本研究主要围绕下列问题。

(1) 学习年限与以语料库为基础的DDL词汇习得能力的关系

本研究中所涉及的词汇习得能力不仅包括学生对于“主动型词汇知识”[13]的掌握情况,即能够在口语和书面语中使用词语的能力;同时也包括“认知型词汇知识”的掌握情况,即认识但不能熟练表达的词汇。所以测量的标准为运用不同调控方式完成学习任务时关键词的输出数量,对于那些在语法上存在错误的表述中的关键词输出也被统计在内。

(2) 不同调控方式的动态实现过程及其对词汇习得的影响

为了研究不同调控方式对于德语学习者在不同学习阶段发挥的具体作用是否存在差别,在研究中对于不同调控方式在各学习阶段的作用进行了分别测量,实验测试的具体内容也针对不同的调控方式进行了有针对性的设计。

3. 研究内容和方法

本研究历时3年,采用实验室任务设定与完成情况监控为主要方法,研究2010—2013年入学的大学德语本科在校生不同学习阶段对于相同任务的完成情况,并借助SPSS 17.0软件对监控结果进行分析,得出实验结果。

参与实验的每名受试在事先对于研究的框架和假设完全不知情,从而保证了实验结果的客观性,实验分三个阶段进行,分别设定在受试入学后的第一、第二和第三个学期的学期末,重点研究在以数据库为基础的数据驱动学习背景下,不同调控方式对于同一个学习者在不同学习阶段的影响。实验的全部过程都在语言实验室中完成,受试随机抽取电脑中已有的主题,并根据要求完成学习任务,每名受试会根据自己所在学期分别完成三个阶段的测试,并根据实验结束后的访谈确定数据的有效性。

实验的每个阶段受试都要完成3个实验任务,受试首先随机抽取1个主题,每个主题又根据不同的调控方式被设定为3个不同的学习任务,在任务的开始阶段,每位受试首先在显示器上看到一篇配有关键词的例文,例文如下:

Ralf Bürger ist Student an der Universität in Jena. Ralf studiert Deutsch und Germanistik. Er ist im 8. Semester. Seine Freundin Magda Sablewska studiert auch Deutsch, im 4. Semester. Magda ist aus Polen. Ralf ist 26, Magda 23 Jahre alt. Magda spricht Polnisch, Deutsch und Russisch. Ralf spricht Englisch und ein bisschen Polnisch.

在针对不同调控方式的实验中,关键词的设置和教师指导方式则完全不同。例如在针对客体调控方式的实验任务中,每个关键词除配有10个来自德国图宾根大学(TüBa-D/Z Release)未经加工过的例句以外,同时每个关键词和部分例句都配有一幅说明性图片帮助理解。关键词设计方式如下:

studieren(与“学习”有关的图片,例句)

Universität(与“大学”有关的图片,例句)

Student(与“大学生”有关的图片,例句)

……

在针对他人调控的实验设计中,受试所阅读的文本和关键词不配备说明性图片,学习者只能通过自己阅读发现问题,并在规定时间内向实验教师提出问题,实验教师根据问题进行启发性提示,整个过程全部用德语完成。问答模式如下:

实验教师1:Ja. Ich lerne Deutsch. Ich studiere Deutsch an der Universität.(是的,我学习德语,我在大学学习德语。)

在自我调控的实验设计中,学习者阅读一篇配有关键词的例文,关键词配有例句,但并无图片,实验教师也不回答受试提出的任何针对例文的问题,受试需要独立完成文本的阅读,并通过例句搜集关键词信息。

阅读结束之后,受试被要求利用刚刚学到的关键词,完成一个与例文主题相似的口语表达任务。例如:请根据短文模式进行自我介绍。实验教师记录关键词的有效输出情况。这一阶段的实验主要观察受试利用客体调控的方式从语料库中搜集数据并完成学习任务的情况。

每个受试在三个阶段的实验中都要完成3×3=9个实验任务。在针对不同调控方式的实验中,受试阅读的文章不能重复,避免由于重复学习影响实验数据的准确性。每个阶段的实验结束以后,实验教师通过访谈确定,受试所阅读的文本中出现的关键词对于受试来说都是首次学习的词汇,从而进一步保证数据的有效性。

三、 实验结果及分析

1. 学习年限与以语料库为基础的DDL词汇习得能力的关系

我们使用SPSS 17.0软件,根据实验教师记录关键词的有效输出情况,对所有受试的关键词产出数量进行了平均值比较分析,见表1。

表1 三种调控方式的关键词输出数量的平均值

平均值分析结果表明,学习者第三学期的词汇输出成绩(6.20,6.60,7.20)明显好于第二个学期(5.05,5.96,3.45),而第二学期的输出成绩也好于第一个学期(4.09,2.78,2.44)。这说明随着学习者学习年限和语言水平的提高,学习者在语料库数据驱动下的词汇输出能力也随之提高,即词汇习得能力得到提高。实验设定的针对同一学习者不同时期词汇习得能力的测试,也保证了学习年限增加与语言水平提高的同步性,进而证明了学习年限与以语料库为基础的DDL词汇习得能力之间的关系,即德语学习者的DDL词汇习得能力会随着学习年限的增加和语言能力的提高而提高。

根据上述分析我们发现,德语学习者的DDL词汇习得能力会随着学习年限增加和语言能力的提高而提高。无论采用哪种调控方式,学习者在高年级的词汇输出效率都要高于低年级的自己,这与大多数关于英语习得和汉语习得的相关研究结果相一致[14]。

2. 不同调控方式的动态实现过程及其对词汇习得的影响

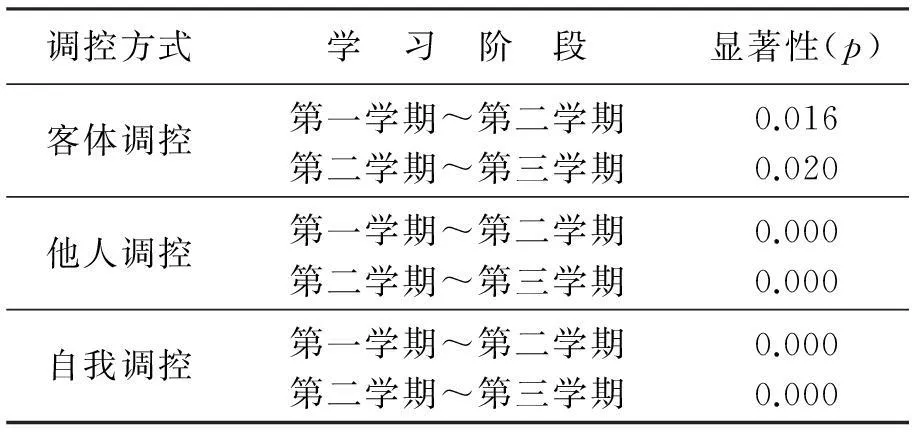

使用SPSS 17.0软件,我们进一步对所有受试的关键词产出数量进行了方差分析,不同调控方式下学习者各阶段词汇输出成绩差异显著性见表2。

表2 学习者在不同调控方式下各阶段

表2结果表明,采用客体调控方式时,第一学期和第二学期的差异显著(p=0.016),第二学期和第三学期的差异显著(p=0.020)。采用他人调控方式时,结果仍然是第二学期相比于第一学期成绩差异显著(p=0.000),而第三学期相比于第二学期的差异显著(p=0.000)。采用自我调控方式时,差异性结果也是如此。这说明随着学习年限的增加,词汇习得效果也随之逐渐提高,自我调控能力也随之不断提高。

实验结束后,我们使用SPSS 17.0软件,分别对受试各个学期针对不同调控方式的实验结果进行方差分析,学习者第一学期在不同调控方式下的词汇输出成绩差异显著性见表3。

表3 学习者(第一学期)在不同调控方式下

表3结果表明,对于第一个学期的学习者而言,采用客体调控和采用他人调控时,受试的词汇输出效率差异显著(p=0.000),而采用他人调控和采用自我调控时词汇的输出成绩差异不显著(p=0.081)。这说明在第一学期,德语学习者由于是零基础学习,仍然停留在客体调控为主的词汇习得阶段,在以语料库为基础的数据驱动学习过程中,对于教师采用外语进行的提示接受能力不足。究其原因,一方面源于语料库例句的复杂性,另一方面原因应该归结于初学者外语语言能力的不足,从而导致无法采用更多的调控方式进行词汇习得。所以很明显,这个时期的德语学习者还处于客体调控阶段。

学习者第二学期在不同调控方式下的词汇输出成绩差异显著性见表4。

表4 学习者(第二学期)在不同调控方式下

表4结果表明,采用客体调控方式和采用他人调控方式的差异不显著(p=0.093),而采用他人调控方式和自我调控方式却表现为显著(p=0.022)。这说明学习者进入第二学期以后,随着自身语言能力的提高,对于外语的提示和指导的接受能力也随之提高,逐渐从单一的客体调控方式,进入到他人调控的词汇习得阶段。然而由于自我调控的能力仍显不足,所以对于未经加工处理的语料库例句,仍然表现出接受困难,从而导致在没有有效语言和图片提示的情况下,无法很好地完成学习任务,即学习者虽然已经逐渐从单一的客体调控进入到他人调控阶段,但在语料库为基础的数据驱动学习的背景下,还没有能够独立完成语言知识的内化,进入到主体调控阶段。

学习者第三学期在不同调控方式下的词汇输出成绩差异显著性见表5。

表5 学习者(第三学期)在不同调控方式下

从表5可知,进入第三学期以后,学习者采用三种调控方式的词汇输出差异都不显著,即学习者使用他人调控和自我调控时的词汇习得效率的差异在缩小,也说明学习者逐渐开始从他人调控阶段进入自我调控阶段。然而,从词汇输出效率的平均值来看,自我调控时的关键词汇输出成绩还是略低于客体调控和他人调控。这说明随着学习年限的增加,虽然学习者已经逐渐从他人调控进入了自我调控的习得阶段,但在语料库为基础的数据驱动学习过程中,自我调控作用下的习得能力还不完善,在一定阶段内仍然低于客体调控下的习得能力,进一步说明数据驱动学习过程中自我调控的实现是一个不断完善的动态过程,在初期,客体调控和他人调控对于学习者习得效率的影响更大。这一结果与社会文化理论关于语言的习得过程是一个动态过程的基本观点相一致,即通过与社会的互动实现语言与思维的结合,从而逐渐完成语言内化,实现习得过程[15]。

四、研究结论及其对外语教学的启示

通过以上数据和分析,我们得出如下结论:

第一,在以语料库为基础的DDL词汇习得过程中,学习者逐渐实现了由单一依靠客体调控的低级习得阶段向他人调控和自我调控的高级习得阶段过渡,高级心理机能在语言符号的中介作用下被学习者所控制,而获取和维持这一复杂的高级心理活动控制需要一个逐步实现的过程[16]。掌握调控方式的动态实现过程虽然与社会文化理论关于人类心理机能的发展过程的论述相一致,但是,我们也不能理想化地认为这种词汇习得的阶段性与三种调控方式是一一对应的,因为我们无法把一定动态的过程整齐地划分为三个阶段。虽然伴随着语言能力的提高,这三个阶段也表现出从低级向高级发展的过程,但也正是因为这种发展处于一种动态的过程之中,这三个阶段不可避免地存在着过渡性的重合。与此同时,实验结果也证明,伴随着学习者语言能力的提高,他对于三种调控方式的掌控能力都有所提高,而并非是一个非此即彼的选择性过程,这也进一步说明调控方式与数据驱动学习背景下的词汇习得各阶段并不可能实现机械的一致与同步性。

当然,产生这一结果的原因也有可能源于研究对象为成年外语学习者,一方面,成年人已有的认知水平已经发展到一个比较完善的阶段;另一方面,在二语习得过程中,只有当学习者二语能力提高的时候,他对于二语的元认知的能力才能随之相应提高。这就构成了一种矛盾的现象。因此,已经逐渐成熟的认知能力和当下较低的语言水平,也可能是导致研究结果无法准确反映学习者词汇习得阶段性划分的一个因素。

第二,从调控方式的角度来观察,学习者在学习初期表现出对客体调控方式极大的依赖性,对于他人调控和自我调控的掌握能力还有待进一步提高。分析其原因,首先是因为国内高校中的德语教学大多都是针对零起点学习者,而这些学习者在学习过程中特别是在学习的开始阶段,独立完成以语料库为基础的数据驱动学习任务的能力还不足,学习者自身的语言水平和现有的德语数据库无法完成有效对接;其次语言能力的不足也导致了学习者在初期无法有效利用他人调控的方式解决大数据语料所造成的理解困难,而是更多地依靠图片等自己已经熟知的文化产品,通过客体调控的方式完成学习任务,这种现象随着学习年限的增加逐渐有所变化。

上述结论不仅使我们进一步了解到三种调控方式在数据驱动德语词汇学习的过程中所发挥的具体作用,同时也对高校外语教学特别是德语教学提供了如下启示:

第一,完成教师角色的动态转换,充分发挥不同调控方式在外语教学中的作用。

通过第一个实验结论我们发现,在以语料库为基础的DDL德语词汇习得过程中,学习者经历了与儿童的认知发展过程相似的三个阶段:客体调控、他人调控和自我调控。在不同的学习阶段,由于学习者对第二语言这种复杂的符号系统的掌控能力不同,他们实现不同调控方式所依赖的外界因素也表现出显著的差异。

在初级阶段,学习者主要依赖外界的物质性因素来完成二语习得,所以在这一阶段,教师的角色应该努力为学生提供更多的支持与帮助,成为学生获取语言知识的支持者。进入中级阶段,随着学习者语言习得能力的提高,学习者沟通和互动的能力也相应提高。为了学习者能够更好地实现对于他人调控方式的掌握,这一阶段的教师应该以引导和启发为主,关注学生的具体困难并提供相应的帮助,成为学习者知识体系建构的引导者和领路人。到了高级阶段,学习者逐渐具备了从语料库独立搜集信息的能力,即开始进入自我调控阶段,这一阶段教师的主要任务则应该调整为拓展学习者语言习得视野和文化视野的导引者。在这种角色转换的过程中,与不同调控方式的动态转换过程相适应,三种教师角色也不应该是一种非此即彼的关系,而应该是一个相互补充、动态调整的过程。即在大多数情况下,教师应该在教学过程中同时扮演着两种以上的角色,特别是在相邻学习阶段的过渡时期。例如,在完成初级阶段的教学任务以后,教师在继续提供非语言辅助性材料(图片、视频),帮助学习者获取语言知识的同时,逐步加大自己对于学生知识体系建构的引导作用,使学习者逐渐适应客体调控和他人调控同时作用于整个学习过程的教学方式,使教学材料和教师的语言性指导在教学过程中能够达到更好的融合。

第二,选择多样性的文化产品拓宽初学者有效的数据驱动补充。

通过第二个研究结论我们发现,由于国内德语专业零起点德语学习的特殊性,学习者在初级阶段语言能力不足,导致在大多数情况下,教师无法通过单纯的外语指导帮助学习者完成学习任务,而不得不直接采用中文翻译的方式辅助教学。根据上述实验结果和后期的追踪访谈,我们发现,只要配合有针对性的图片和场景的提示,初级阶段的学习者也可以从例文和语料库中获取很多有效信息,并可以利用这些信息完成学习任务。这说明只要提供充足的辅助性材料和适当的语料加工,再结合有针对性的任务设计,德语初学者也可以借助现有语料库进行自主性学习和发现性学习。所以,在设计低年级德语专业语言技能性课程的时候,应该尽可能多地为例句和关键词加入说明性的图片和视频,对于对话类文本的教学,应该更多地采用视频教学的方式,因为相比于单纯的音频材料,学习者可以从视频中获得更多的有效信息(例如场景、表情等),从而增加学习者的信息获取量,这种方法对于外语学习者特别是初学者具有很大的帮助作用。

参考文献:

[1] Chambers A, O’Sullivan I. Corpus Consultation and Advanced Learners’ Writing Skills in French[J]. ReCALL, 2004(1):158.

[2] Krashen S D. Principles and Practice in Second Language Acquisition[M]. Oxford: Pergamon, 1982.

[3] Charles M. English Corpus Linguistics[M]. Port Chester: Cambridge University Press, 2002.

[4] Johns T F. Should You be Persuaded: Two Examples of Data Driven Learning[C]∥Johns T F, King P. Classroom Concordancing. Birmingham:ELR, 1991:1-16.

[5] 王勇,杨晶. 数据驱动的词汇路径:二语词汇教学的新理念[J]. 山东外语教学, 2008(4):50-54.

[6] Lantolf J P. Second Language Learning as a Mediated Process[J]. Language Teaching, 2000,33:79-96.

[7] Frawley W, Lantolf J P. Second Language Discourse: A Vygotskyan Perspective[J]. Applied Linguistics, 1985(6):19-44.

[8] 喻红. 二语习得互动分析: 核心问题与发展方向[J]. 外国语文, 2014,30(2):183-185.

[9] 牛瑞英. 社会文化理论和第二语言发展的起源述介[J]. 外语教学与研究, 2007,39(4):314-316.

[10] 秦丽莉,王绍平,刘风光. 二语习得社会文化理论研究的学科归属与理念[J]. 东北师大学报:哲学社会科学版, 2015(1):193-196.

[11] 张莲,孙有中. 基于社会文化理论视角的英语专业写作课程改革实践[J]. 外语界, 2014(5):2-10.

[12] Lantolf J P, Appel G. Theoretical Framework: An Introduction to Vygotskian Perspectives on Second Language Research[C]∥Lantolf J P, Appel G. Vygotskian Approaches to Second Language Research. London: Alex Publishing Corporation, 1994:1-32.

[13] Lin Yi. Vocabulary Caquisition and Learning Chinese as a Foreign Language(CFL)[J]. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 2000,35(1):85-108.

[14] 戴曼纯. 论第二语言词汇习得研究[J]. 外语教学与研究, 2000,32(2):138-144.

[15] Lantolf J P. Sociocultural Theory and Second Language Learning[J]. The Modern Language Journal, 1994,48(4):418-420.

[16] Lantolf J P. Sociocultural Theory and Second Language Acquisition[J]. Annual Review of Applied Linguistics, 1995,15(1):108-124.

(责任编辑: 李新根)

On the Data-driven Learning of German Vocabulary from the Perspective of Sociocultural Theory

JIANGFeng

(Foreign Studies College, Northeastern University, Shenyang 110819, China)

Abstract:Sociocultural theory (SCT) emphasizes the important role of language in the development of human cognition and mental function and it believes that the mental function of people develops from a lower level to a higher level, namely, regulation develops from object-regulation to other-regulation and then gradually to self-regulation. With the development of the Internet and information technology, corpus has been gradually applied to second language acquisition. The effect of DDL (data-driven learning) on German vocabulary acquisition from SCT perspective was explored and the results indicated that that as learning time increases, learners’ ability to acquire vocabulary is improving. Different regulations may exert different effects. The beginners are mainly affected by object-regulation and the intermediate learners have begun to fulfil their learning tasks by other-regulation. Yet, the advanced learners are mainly influenced by self-regulation.

Key words:sociocultural theory (SCT); regulation; data-driven learning (DDL); vocabulary acquisition

中图分类号:H 339.34

文献标志码:A

文章编号:1008-3758(2015)06-0650-07

作者简介:姜峰(1979- ),男,辽宁沈阳人,东北大学讲师,主要从事外语教学研究。

基金项目:国家留学基金委员会青年骨干教师研修资助项目(2011608504); 辽宁省高等教育学会“十二五”高校外语教学改革专项资助项目(WYYB14175)。

收稿日期:2015-05-30

doi:10.15936/ j.cnki.1008-3758.2015.06.017