儿童图画文学作品的图文意蕴研究——以儿童绘本为例

郇 宇 姜云峰江苏师范大学

儿童图画文学作品的图文意蕴研究

——以儿童绘本为例

郇宇姜云峰

江苏师范大学

摘要:儿童文学作品因其易读性和和教育性,深受广大孩童及家长喜爱。而儿童图画文学作品作为适宜低年龄段的儿童读物,越来越受到社会的广泛关注。具体研究儿童图画文学作品,我们发现,文本在儿童图画文学作品特别是儿童绘本中的作用并不是图像的核心依据,而是以一种微妙的存在来影响、配合图像。如何保证图像和文字之间合适的张力,探寻合适的图像和文字的处理方式,来更好为广大少年儿童服务,是当代文字工作者都需要面对的重要问题。

关键词:儿童绘本图文特征图文关系

随着社会的发展,幼儿教育成为社会的热点问题,而儿童图画文学作品作为幼儿教育的载体之一,因其趣味性在儿童文学作品中有着重要地位。而近来儿童图画文学作品中儿童绘本书中图画连篇的现象,让很多人担心:在这样的引导下,下一代对文字的感受力将会越来越差,出现文字破产的局面。儿童绘本其实是以图想的具象性吸引儿童能捧起书,以图文的共同刺激,在让孩童能享受读图和读文的双重乐趣中,促进他们理性阅读,使他们合理对待图文关系,引领心灵发展。

一、儿童绘本图像的拟人化和色彩极端化特征

拟人化的特征在众多儿童图画文学作品中表现明显。图像相对“简陋”,图像的线条简单并且往往形象失真,事物严重变形夸张。但是这种夸张、变形的拟人化的图像非但不会使人生厌,相反能给我们带来另类的趣味性享受。

这一方面是因为以动植物为主角的奇幻儿童绘本故事居多。动植物的形象能很好地激起孩子们的好奇心和求知欲。同时在儿童认识世界的阶段中,对大自然特别是日常新奇事物的关注度较高,能快速吸引儿童兴趣。

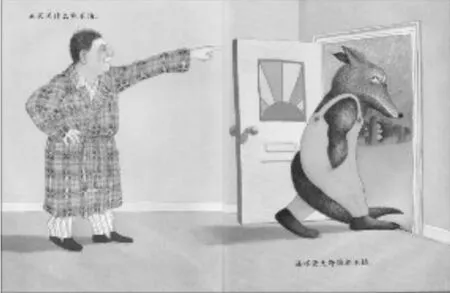

另一方面是在许多非动物题材的儿童绘本中,绘图者往往别有匠心地赋予场景中景物以人的表情,来烘托出具体的情景,表达特定的含义,使图像更有趣味化。如在《我的爸爸》[1]中,为了突出我眼中爸爸的强大,绘图者设计了精彩的图画。如图一,在爸爸的威慑下,大灰狼不甘心却无可奈何离去的表情惟妙惟肖。用孩子眼中强大的大灰狼的落败衬托了爸爸的勇敢强大,那大灰狼的表情让我们不禁莞尔一笑,这就是作者用拟人化图像给我们带来额外趣味性的典型例子。

图一

儿童绘本里的图像在形体上表现拟人化的特征,而在色彩上则表现为极端化的特征。在这里所说的图像色彩极端化,并不是指儿童绘本图像的色彩跳跃幅度大或者对比强烈,而是指作者在其色彩选用上表现出来“多彩”和“单色”这两者迥异的儿童绘本创作风格。

在强调多彩的儿童绘本,绘本图像色彩缤纷,极力渲染世界的多彩。如在《好饿的毛毛虫》[2]中哪怕仅仅是简单的毛毛虫形象,如图二,在忠于现实色调——青色的基础上,将颜色做出了复杂的明暗、纯度等变化,通过色彩语言,我们能感受到毛毛虫的不安,为下文毛毛虫的“大吃大喝”做了伏笔。此类作品总体是色彩涂满图像,给人充实的感觉,同时在移“文”换“图”的同时,尽量保证色彩的一贯性,即主色调尽量一致,使图像衔接紧密。同时也充分利用色彩语言说明故事情景,即“创作者根据色彩所引起的心理联想及视觉特征,通过对色彩的实际运用,形象化、艺术化地表现人物性格及内在情感等一些比较抽象的意图”。[3]当然,其中最主要的还是想在潜移默化中强化孩子们的阅读感受,让孩子更好地理解绘本内容,继而从中有所感悟。

在“单色”的儿童绘本中,图像看似“单薄”,但是另一方面,用色彩的对立性,如黑色的线条图像配上洁白的纸张背景,形成极大的落差,显得干净利落的同时,也很容易夺人眼球。如图三,在《阿罗房间要挂画》中,[4]主人公阿罗图像是用黑色线条勾勒的,阿罗的画笔是紫色的,所以绘图者在处理阿罗所画的景物时,也都用紫色的线条,此外就是大片的留白了,留白是门艺术,此处不光是画面色彩的安排,也符合文本内容——阿罗幻想梦境的需要,让孩童有更深更广的思想空间,使儿童最后把从儿童绘本阅读感受反馈影响给现实生活。

图三

儿童绘本色彩使用上的分歧,虽说给人直观感受反差较大,但是通过分析,我们发现:色彩语言的充分利用,最终目标还是为了儿童服务。不管是多彩还是单色的儿童绘本,都是想让孩子阅读感受更强,使他们精神世界更加饱满。

二、儿童绘本文本内容的简化与主旨泛化趋势

在关于儿童故事民间传说、故事或经典名著等绘本中,由于先有故事,绘图者在此基础上配图创作的儿童绘本中,儿童绘本的文本故事比原著大幅度精简字数。因为儿童智力发育不完全,基础知识体系没有健全,我们更加不可能把原作完完整整详尽地写出来,实际的做法往往是截取经典文学作品的部分或者简化来呈现给小读者。

这是因为儿童的心理特征决定了儿童绘本不能篇幅长,因此文本必须为此让步,去掉大部分修饰,改由图片来间接表达文义。

儿童绘本的文本一面在内容上简化,另一面却在主旨上进行了教育的泛化。“很久以来,中国儿童文学就是以教育儿童为艺术天职的”。“因此,多数儿童图画书趋向于有鲜明而单纯的主题,并且围绕儿童生活与情感,形成主题范畴,比如爱、成长、幻想、游戏、童心童趣等等”。

儿童绘本的教育性越来越趋向于广义,涉及道德、认识、心理、情感、生活、社会、文化、美学等各个方面,体现和反映现代的教育理念和儿童教育观。《好饿的毛毛虫》就是这类作品,毛毛虫吃了几个东西,画面就画着被钻了洞的几样东西,潜移默化地教育孩童数的概念。可以说儿童绘本的教育观念是存在的,不单纯是知识的传授,而是世界观的移情。

三、儿童绘本图文关系类型

儿童阅读儿童绘本的过程中,体现出先图而后图文并重的现象。“儿童在成长过程中逐渐增加对图画关键信息的视觉注视范围,出现视觉捕获关键信息的“提速”态势,并且在学前阶段后期出现将文字作为关键信息阅读的眼动现象,反映了儿童在阅读图画书过程中逐步建立起有关汉语的文字意识和初步概念。[5]

图像和文字都属于符号系统。在儿童绘本中,我们都能用图像和文字来表意,用巧妙的搭配组合共同构建优秀的儿童绘本。“图文之争之所以分歧较大,原因是因为两者所处的情境不同,其理论平台和基础视野的不同,导致了徘徊于人们对“扬图抑文”或“扬文抑图”的二难选择中不能自拔”。[6]我们无意停留于两种媒介的是非优劣上,而是努力在二者之间寻求沟通和契合。从图文位置和表意成分上来分,儿童绘本的图文关系大体可以分为三类:

(一)图文互补

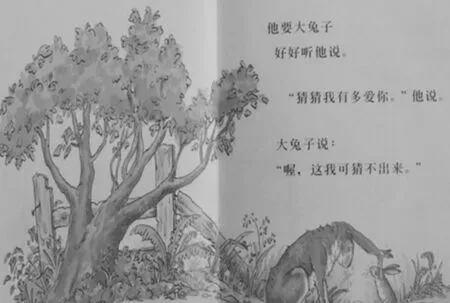

图像的表意成分替代了文字的叙述,使得文字精简,读者能很快获得文本主旨,从而快速阅读。《猜猜我有多爱你》[7]的画面一开始就是一大一小的兔子在一棵树下对话,直接交代了活动背景:如图四,在一棵大树底下,围栏隐没在草丛里,翠绿的小草扎堆丛生。后续的故事情节也直接展开,不需要在特地用文字来描述环境来烘托气氛,这棵大树也为下面的情景做了铺垫,借此动作来说明它对大兔子从头到尾的爱。毫不突兀的画面代替了文字的表意功能,文字里没有树,图像却有棵树来衬托情节。

为了画面的和谐,儿童绘本的绘图者往往会根据自己理解给画面增添适合的景物,在填补空缺充实画面的同时,给文本进行再解读,实现再创作,会出现图过文意的现象;在改编而成的儿童绘本中,为了适应以儿童为主的读者群,绘图者会去掉原作一些复杂的情节来使故事简单化,就会出现图不尽

文意的现象了。

图四

(二)图文同步

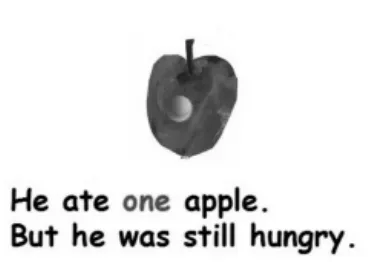

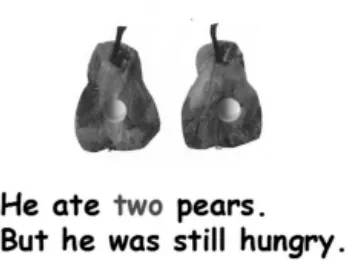

图像和文字同时进行,一起阐述故事,文字和图像互为补充描述、渲染和说明。在大多数情况下,文字就在图像里面组合,以便对照阅读。比如《好饿的毛毛虫》中,毛毛虫吃了什么,图像就画着被它吃的东西,如图五、图六。但是也存在这样的现象,因为过度追求图文意义的高度统一,尤其是画面为凸显对文字的显示,图片简单复述而无审美情趣,易使人厌烦,丧失阅读文本和图片所带来的美感体验过程。

图五

图六

(三)图文分割

表现为图文位置分离,不属于同一阅读注意点内,往往有先看图后看文的顺序,兴起于20世纪初叶上海的“小人书”就是这样。同样在现代的一些外国儿童绘本中如《花婆婆》,[1]创作者往往在一版面内的一大部分设计一张完整的图片,下面一小部分则进行独立的文字叙述,其内容虽有相关性,但表意地位不等,往往文字传递意思更多,而且两者位置泾渭分明。

儿童文学作品中图像需要跟文本一样具有连贯性、叙事性,不能缺失其中一幕,否则就会影响阅读,而文本则起到言语点拨和表达意境的基础。总而言之,图与文是儿童绘本中地位相当且不可分割的部分。

参考文献

[1](美)库尼文,图.花婆婆[M].方素珍,译.石家庄:河北教育出版社,2007.

[2](美)卡尔,编绘.好饿的毛毛虫[M].郑明进,译.济南:明天出版社,2008:1.

[3]曲春景,童云霞.影视动画作品中色彩语言的表意功能[J].上海大学学报:社会科学版,2009(6).

[4](美)克罗格特·约翰逊.阿罗房间要挂画[M].南宁:接力出版社,2008:封面,60.

[5]周兢.从图像到文字:汉语儿童早期文字与读写能力发展研究[J].中国特殊教育,2010(12).

[6]张玉勤.论明清小说插图中的“语—图”互文现象[J].明清小说研究,2010(1).

[7](爱尔兰)山姆·麦克布雷尼,文.安妮塔·婕朗,图.猜猜我有多爱你[M].北京:少年儿童出版社,2006.