藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育模式研究

朱新书,王宏博,包鹏甲,李世红,陈胜红,夏永祺,汪海成,张 功 (.中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所,甘肃省牦牛繁育工程重点实验室,甘肃兰州 730050;.甘肃省甘南藏族自治州临潭县农牧局畜牧草原工作站,甘肃临潭 747500)

藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育模式研究

朱新书1,王宏博1,包鹏甲1,李世红2,陈胜红2,夏永祺2,汪海成2,张 功2(1.中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所,甘肃省牦牛繁育工程重点实验室,甘肃兰州 730050;2.甘肃省甘南藏族自治州临潭县农牧局畜牧草原工作站,甘肃临潭 747500)

青藏高原冬季气候寒冷漫长,草场冬季牧草数量少、质量差,藏绵羊虽然能够较好地适应高原恶劣的气候环境,但是在传统的放牧条件下冬春季营养供给严重不足,母羊停止生长或体重减轻。由于哺乳期母羊营养供给不足,泌乳量减少,母乳不能满足羔羊快速生长发育所需的营养需要,造成羔羊生长滞缓,死亡率高。为了提高藏绵羊哺乳期羔羊的补饲效果,笔者探讨了藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育的优化模式,以促进羔羊生长发育和实现羔羊早期断奶。

1材料与方法

1.1试验地概况试验地位于甘南藏族自治州临潭县术布乡亦子多村,距离甘南藏族自治州府所在地合作市47 km,距离临潭县城28 km,全村91户474人,纯藏民,分3个自然村(社),共有草场面积1 600 hm2,草场海拔2 800~3 200 m,属于甘南典型的亚高山草甸草原,地处103°23′10″~103°13′43″ E,34°73′56″~34°45′24″ N。试验地主要气候特点为高原大陆性季风气候,高寒湿润,日温差大,年平均气温在1.7 ℃左右,无绝对无霜期,平均日照时数1 800~2 600 h,年均降水量为400~800 mm,主要集中在5~9月。牧草生长期约120 d,一般5月份开始萌发,9月份开始枯黄,枯草期长达7~8个月,约240 d[1]。

1.2试验动物随机选取当地牧户5户,每户选用16只(共80只)出生日期相近、体重相近的藏绵羊哺乳羔羊作为试验羊群。按照同质原则,公母羔羊各半,分为试验组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及对照组Ⅳ、Ⅴ共5个组,方差分析表明差异不显著(P>0.05)。

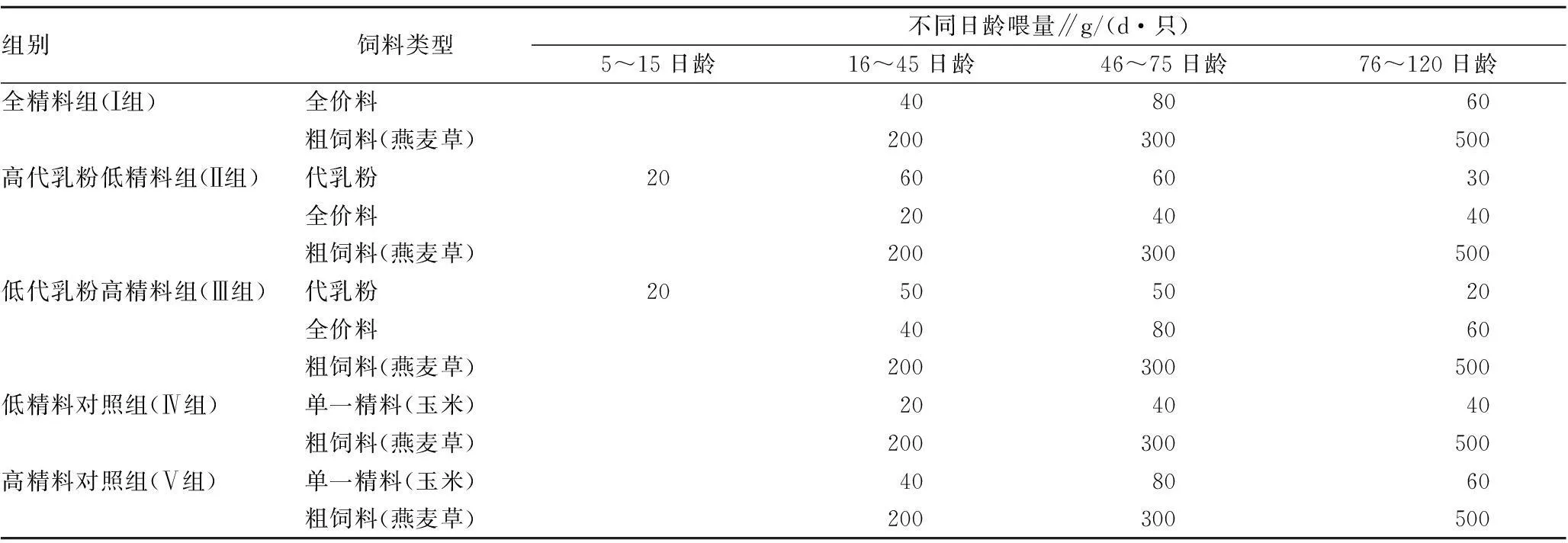

1.3试验设计试验设计为5个不同的营养水平组(即试验组3个、对照组2个),分别为全价精料补充料组(Ⅰ组)、高代乳粉+低精料组(Ⅱ组)、低代乳粉+高精料组(Ⅲ组)、低玉米料对照组(Ⅳ组)、高玉米料对照组(Ⅴ组)。试验组和对照组粗饲料补饲量与种类相同,代乳粉为北京精准动物营养研究中心生产的羔羊代乳粉,试验组精料补充料为兰州正大饲料有限公司生产的羔羊精饲料补充料,对照组精料补充料为牧民传统使用的单一玉米,具体见表1。试验自2015年2月4日至2015年5月23日,共110 d。

1.4饲养管理试验开始前,对试验羔羊进行编号、称重和分组。试验羊群按照当地牧民的放牧习惯进行出牧和归牧,整个试验期间试验组和对照组分别按表1中的补饲时间和补饲喂量进行补饲。

代乳粉奶液配制及操作方法具体如下:①随配随喂,保证新鲜; ②按照饲喂羔羊的头数准备冲泡代乳粉的奶瓶或奶桶;③按照1份羔羊代乳粉兑5~7份水的比例,根据代乳粉的数量取7倍的温开水(40~60 ℃)倒入奶桶中,充分搅拌均匀,若有奶瓶,灌入奶瓶饲喂;④饲喂时温度应保持在38 ℃左右;⑤喂完代乳粉用湿毛巾将羔羊口部擦净,奶瓶、奶盆用后应用开水或专用消毒液浸泡消毒,并用干净的水冲洗,阴干,放好。每只羔羊用具最好固定使用,以免相互传染疾病。

第3周龄开始饲喂补充饲料(开口料);第4周龄,加喂优质青干草(青燕麦草),以刺激瘤胃的生长发育。

1.5测定项目与数据统计试验期间,于羔羊15日龄、45日龄、120日龄分别称重1次,对试验数据进行方差分析和多重比较。

表1 各组羔羊的补饲料供给量

注:代乳粉营养水平为:干物质≥92%、粗蛋白≥23%、粗脂肪≥12%、钙9%~16%、磷5%~10%、食盐 1%~30%、VA≥15 000 IU、VD≥2 500 IU、VE≥80 IU;全价料营养水平为:干物质≥86%、粗蛋白≥18%、粗纤维≤10%、粗灰分≤10%、钙0.7%~1.8%、磷≥0.5%、食盐0.5%~1.5%、赖氨酸≥0.4%。

2结果与分析

2.1不同补饲水平对哺乳期母羔生长发育的影响

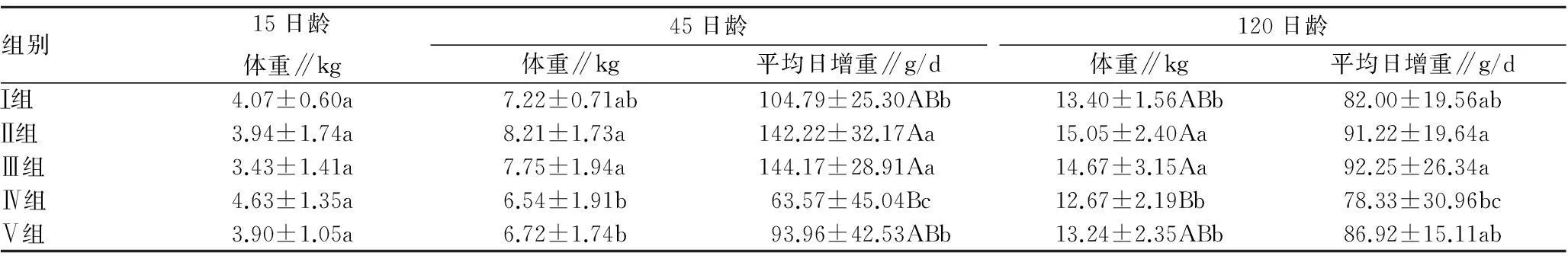

2.1.1不同补饲水平对不同日龄哺乳期母羔体重的影响。由表2可知,各组间哺乳期母羔体重在15日龄差异不显著(P>0.05);在45日龄试验Ⅱ组、Ⅲ组与试验Ⅰ组、对照Ⅳ组及Ⅴ组差异显著(P<0.05),Ⅱ组与Ⅲ组、Ⅰ组与Ⅳ组、Ⅴ组差异不显著(P>0.05);120日龄各组间试验母羔体重差异明显,其中试验Ⅱ组母羔最重,体重达到15.05 kg,分别比Ⅳ组增加18.78%、比对照Ⅴ组增加13.67%,差异均达到极显著水平(P<0.01);Ⅱ组与Ⅲ组母羔体重差异不显著(P>0.05),试验Ⅰ组与Ⅱ组、Ⅲ组差异显著(P<0.05),试验Ⅰ组与对照Ⅳ组、Ⅴ组差异不显著(P>0.05)。

2.1.2不同补饲水平对不同日龄阶段哺乳期母羔日增重的影响。由表2可知,15~45日龄阶段,试验Ⅲ组和Ⅱ组母羔的日增重最高,达到140 g/d,分别比对照Ⅳ组(日增重63.57 g/d)高126.79%和123.72%,差异极显著(P<0.01);并分别比对照Ⅴ组(日增重93.96 g/d)高53.47%和51.36%,差异显著(P<0.05);试验Ⅰ组日增重比Ⅱ组、Ⅲ组低,比对照Ⅳ组高,差异均显著(P<0.05),但与对照Ⅴ组差异不显著(P>0.05)。

45~120日龄阶段,试验Ⅲ组和Ⅱ组平均日增重较高,分别为92.25 g/d和91.22 g/d,而对照Ⅳ组和试验Ⅰ组平均日增重较低,分别为78.33 g/d和82 g/d;除对照Ⅳ组外,各组试验母羔平均日增重较前1个月均有不同程度降低,降低最明显的为Ⅲ组,降低了36.01%,而对照Ⅳ组平均日增重较前1个月提高了23.22%。由表2可知,试验Ⅲ组、Ⅱ组与对照组Ⅳ的平均日增重差异显著(P<0.05),与Ⅰ组、Ⅴ组及Ⅲ组与Ⅱ组差异均不显著(P>0.05)。

表2 补饲水平对哺乳羔羊母羔生长情况的影响

注:同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01);同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

2.2不同补饲水平对哺乳期公羔生长发育的影响

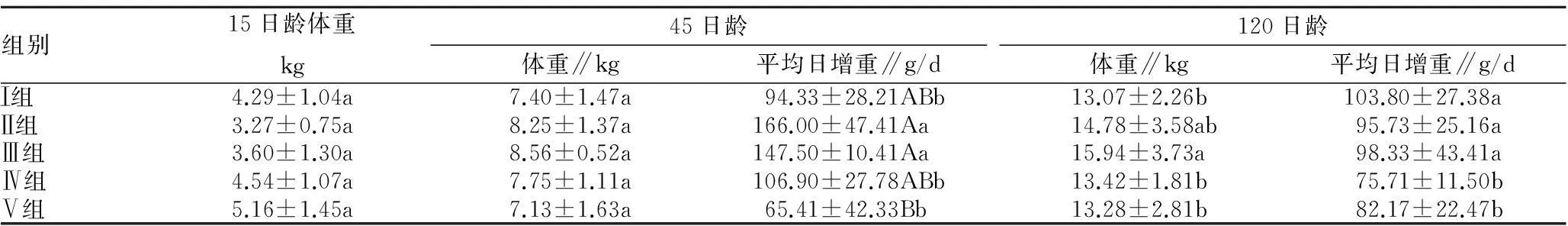

2.2.1不同补饲水平对不同日龄哺乳期公羔体重的影响。由表3可知,15日龄,对照Ⅴ组公羔平均体重最大(5.16 kg),试验Ⅱ组公羔体重最小(3.27 kg),各组间体重差异均不显著(P>0.05)。45日龄,试验Ⅲ组公羔的平均体重最大(8.56 kg),对照Ⅴ组体重最小(7.13 kg),各组间公羔体重差异均不显著(P>0.05)。120日龄,试验Ⅲ组体重最大(15.94 kg),试验Ⅰ组体重最小(13.07 kg),试验Ⅲ组与Ⅰ组、Ⅳ组及Ⅴ组差异均显著(P<0.05),试验Ⅰ组与Ⅱ组、Ⅳ组及Ⅴ组差异均不显著(P>0.05)。

2.2.2不同补饲水平对不同日龄阶段哺乳期公羔日增重的影响。由表3可知,在15~45日龄阶段,试验Ⅱ组和Ⅲ组公羔平均日增重较高,分别达到166和147.50 g/d,分别比平均日增重最低的对照Ⅴ组(65.41 g/d)高153.78%和125.5%,差异极显著(P<0.01);试验Ⅱ组和Ⅲ组公羔平均日增重分别比对照Ⅳ组高55.28%和37.98%,差异显著(P<0.05);试验Ⅰ组日增重比Ⅱ组、Ⅲ组分别低75.98%和56.36%,差异显著

(P<0.05);试验Ⅰ组比对照Ⅴ组日增重高、比对照Ⅳ组日增重低,但差异均不显著(P>0.05)。在45~120日龄阶段,试验Ⅰ组、Ⅱ组、Ⅲ组公羔日增重差异均不显著(P>0.05),但其与对照Ⅳ组及Ⅴ组均差异显著(P<0.05)。

2.3不同补饲水平对哺乳期羔羊成活率的影响试验Ⅰ组、Ⅱ组及Ⅲ组在试验期间各死亡1只羔羊,成活率为93.75%。对照Ⅳ组与Ⅴ组在试验期间分别死亡6只和4只,成活率分别为62.50%和75.00%,试验组与对照组相比羔羊成活率显著提高。

表3 补饲水平对哺乳羔羊公羔生长情况的影响

注:同列不同大写字母表示差异极显著(P<0.01);同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

3结论与讨论

3.1代乳料+全价开食料是藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育的优化模式在青藏高原漫长的冬春季节,放牧草地可食牧草困乏,牧草品质下降,放牧羊群放牧采食量减少,母羊营养严重不足,特别是哺乳期的成年母羊营养需要严重不能满足,母羊体质较差,泌乳性能下降,哺乳羔羊仅依靠哺乳母羊乳汁难以满足营养需要,生长缓慢,成活率低[2]。该试验表明代乳料+全价开食料是藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育的优化模式[3-4],在有效补饲条件下羔羊生长发育迅速,早期平均日增重可达140~160 g/d。

3.2补饲羔羊全价精饲料补充料(或加补饲羔羊代乳粉)能够降低羔羊腹泻病发病率,提高羔羊成活率在牧区腹泻病是羔羊死亡的主要因素之一,腹泻病发病率为30%~50%,死亡率达20%~40%[5]。在试验过程中,对照组羊群的羔羊成活率分别为62.50%和75.00%,试验组羊群的羔羊成活率达到93.75%,羔羊成活率明显提高,说明补饲羔羊全价精料补充料对于减少羔羊腹泻病的发病率有明显效果。

参考文献

[1] 临潭县志编纂委员会.临潭县志(1991-2006)[M].兰州:甘肃人民出版社,2008.

[2] 马桂琳,祁红霞,刘秀.甘南藏绵羊冷季补饲试验研究[J].畜牧兽医杂志,2011,30(6):35-37.

[3] 薛树媛,李长青,徐元庆.早期补饲对羔羊生长性能及血清生化指标的影响[J].饲料研究,2015(18):39-43.

[4] 王杰,刁其玉,张乃锋.代乳品对早期断奶羔羊生长发育和生理机能的调控作用[J].家畜生态学报,2015,36(8):86-89.

[5] 张玲勤,陈刚,韩志辉.高寒地区枯草期放牧藏羊补饲试验[J].黑龙江畜牧兽医,2011(12):68-70.

摘要[目的]提高藏绵羊哺乳期羔羊的补饲效果。[方法] 采用单因子设计,探讨藏绵羊哺乳期羔羊的早期补饲培育模式。[结果] 在放牧和补饲粗饲料相同的条件下,同时补饲代乳粉+全价料对藏绵羊哺乳期羔羊的补饲效果明显好于单独补饲玉米或全价料,日增重差异显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)。在有效补饲条件下藏绵羊羔羊生长发育迅速,早期平均日增重可达到140~160 g/d,羔羊成活率可达到93.75%。[结论] 合理搭配羔羊代乳粉+全价料是藏绵羊哺乳期羔羊早期补饲培育的优化模式。

关键词藏绵羊;哺乳羔羊;早期补饲;培育模式

Study on the Early Supplementary Feeding Model of Tibetan Sheep Lambs in Lactation Period

ZHU Xin-shu,WANG Hong-bo,BAO Peng-jia et al(Key Laboratory of Yak Breeding Engineering, Lanzhou Institute of Husbandry and Pharmaceutical Sciences of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Lanzhou, Gansu 730050)

Abstract[Objective] The research aimed to improve the supplementary feeding effects of Tibetan sheep lambs in lactation period. [Method] Using single factor design, the early supplementary feeding model of Tibetan sheep lambs in lactation period was explored. [Result] Under the same conditions of grazing and supplementary feeding of roughage, the supplementary feeding effects of simultaneous supplementary feeding of milk replacer and complete feed on Tibetan sheep lambs in lactation period were better than that of supplementary feeding of maize or complete feed singly, the differences of daily weight gain were significant(P<0.05)or extremely significant(P<0.05). Under the conditions of effective supplementary feeding, Tibetan sheep lambs grew fast, the average daily weight gain in early period reached 140-160 g/d, and the survival rate of lambs reached 93.75%. [Conclusion] The optimum model of early supplementary feeding of Tibetan sheep lambs in lactation period was appropriate proportion of milk replacer and complete feed of lambs.

Key wordsTibetan sheep; Lactating lambs; Early supplementary feeding; Rearing model

收稿日期2015-10-20

作者简介朱新书( 1957-),男,陕西渭南人,副研究员,从事牦牛和藏羊资源利用研究。

基金项目农业部公益性行业(农业)科研专项(201303062);现代农业(肉牛牦牛)产业技术体系专项(CARS-38);牦牛资源与育种创新工程项目(CAAS-ASTIP-2014-LIHPS-01)。

中图分类号S 815.7

文献标识码A

文章编号0517-6611(2015)32-102-02