形旁和声旁在形声字识别中的作用*

王协顺 吴 岩 赵思敏 倪 超 张 明

(1东北师范大学心理学院, 长春 130024) (2苏州大学教育学院心理学系, 苏州 215123)

1 引言

汉字的亚词汇信息(如, 部件)在心理词典中是如何表征的?这个问题一直是心理语言学研究中十分关注的问题(Hsu, Tsai, Lee, & Tzeng, 2009; Lee,Tsai, Huang, Hung & Tzeng, 2006; Zhou, Peng, Zheng,Su, & Wang, 2013)。在中文中, 绝大多数汉字都是由两个或两个以上部件组成的合体字, 而在合体字中又有 80%的字为形声字(Honorof & Feldman,2006)。形声字是由表示意义范畴的义符(形旁)和表示发音信息的声符(声旁)组合而成, 二者分别为形声字提供语义和语音线索, 如形声字“桐”的形旁“木”表示植物, 声旁“同”表示发音“tong 2”。正因为形声字在汉字中的比例如此之高, 也因为形声字中形旁和声旁的特殊功能, 形声字识别中形旁和声旁的加工机制问题一直以来都是心理语言学家所关注的重点问题。

总的来说, 在形声字识别中, 对声旁的研究较为充分, 研究较多, 结果相对清楚(Hsu et al., 2009;Lee et al., 2006; 迟慧等, 2014; Zhou & Marslen-Wilson, 1999a, 1999b; Zhang, Zhang, & Kong, 2009),而形旁的作用相对模糊, 研究较少, 争议性较大(Hung, Hung, Tzeng, & Wu, 2014; Williams & Bever,2010; Williams, 2012)。这可能与声旁的一些特性有关, 导致操控声旁属性更方便进行研究:一方面,大部分声旁都是独体字, 具有自己的读音和语义,而很多形旁都不是独体字(例如, “氵”、“扌”); 另一方面, 声旁在数量上远大于形旁, 大约为 10 : 1(Harbaugh, 1998)。然而, 也正是因为形旁和声旁在很多特性上存在差异, 声旁的研究结果不能简单地推论到形旁的加工中。因此, 一些研究也开始比较形旁和声旁在形声字识别中的不同作用机制, 但是遗憾的是目前的研究不仅少而且结果相对混乱。一些研究发现, 相对于形旁, 声旁在形声字识别中的作用更为突出, 并且声旁激活的时间也要早于形旁(Hung et al., 2014; 张积家, 王娟, 印丛, 2014)。而另一些研究发现形旁才是形声字识别中起决定作用的亚词汇信息(Williams & Bever, 2010; Williams,2012)。

例如, Hung等(2014)利用脑磁图(MEG)技术,通过同音判断任务(实验1)和同义判断任务(实验2)分别考察了声旁和形旁在形声字识别中的作用。实验1结果发现, 当启动字和目标字含有相同声旁并要求被试判断二者是否同音时, 反应时和 MEG结果都发现了声旁的效应, 启动字和目标字含有相同声旁可以促进对目标字的识别, 并表现在 M170,M250和 M350三个脑磁成分的变化上; 在实验 2中, 当启动字和目标字含有相同形旁并要求被试判断二者是否同义时, 尽管反应时结果发现了显著的形旁效应, 但是MEG结果却没有发现形旁的效应。因此, Hung等(2014)认为在形声字识别中, 相对于形旁, 声旁激活的时间较早, 且作用较强。此外,张积家等(2014)采用眼动技术考察了形旁和声旁在形声字识别中的作用, 也得到了相同的结论。该研究同样采用两个任务——可读性判断任务和语义分类任务, 并控制了形声字结构, 采用相同数量的形旁在左、声旁在右(SP)和声旁在左、形旁在右(PS)的形声字作为实验刺激。结果发现, 在两种任务下,无论是SP还是PS形声字, 声旁上注视点的数量都要显著多于形旁上的, 并且声旁开始得到注意的时间也要早于形旁。

然而, 与上述两研究结果相反, Williams和Bever (2010)发现形旁在形声字识别中的作用更加突出。Williams等通过3个实验系统地探讨了形旁和声旁在形声字识别中的作用。实验1采用语义分类任务, 发现当一个形声字的形旁可以准确指明该形声字的语义类别时(如, “汤”, 形旁为“氵”), 可以加快被试的反应速度, 而当形旁与形声字的语义类别无关时会抑制被试的反应(如, “法”, 形旁为“氵”)。实验2采用同音判断任务, 发现当一个形声字的声旁与形声字的发音不一致时会抑制同音判断的速度。实验3采用汉字判断任务, 将所采用的形声字进行两种处理, 一种处理是将形旁进行模糊化处理, 而声旁保持正常; 另一种处理则是模糊声旁而形旁保持正常。结果发现相对于声旁模糊的形声字, 形旁模糊的形声字更难辨认。该研究结果表明, 形旁和声旁在特定的实验任务中都可以对形声字的识别产生作用, 尤其是语义透明(即形声字与其形旁语义有关联)和发音规则(即形声字与其声旁发音一致)的形声字, 但是在中性的实验任务中形旁对形声字识别的贡献更大。因此, Williams和Bever (2010)肯定了任务对形声字识别的作用, 语义任务可以促进形旁的加工, 语音任务可以促进声旁的加工, 但是他们认为在中性任务中, 形声字的识别是依赖于语义信息的, 通过语义通路识别汉字是一种默认的心理规则。

值得注意的是, Williams和Bever (2010)实验中采用模糊部件方法, 被试必须仔细辨认经过模糊处理的部件, 与正常的汉字阅读条件差异很大, 可能不利于实验结果的推广。尤其是在空间大小和笔画数量上形旁一般要明显小于声旁(张积家等, 2014),因此经过同等程度的模糊化处理后形旁要更难辨认。另外, 现有的很多研究, 包括 Hung等(2014),张积家等(2014)还有 Williams和 Bever (2010)的研究, 采用的形声字材料中很大部分形旁都不是独体字, 而声旁却大多是独体字。可独立成字的部件具有一定的形、音、义, 而不可独立成字的部件通常只具备形, 有的虽然存在一定的意义(如“氵”), 但一定是缺失语音表征的。根据中文字词识别的词汇结构成分模型(Perfetti, Liu, & Tan, 2005, Lexical Constituency Model), 本身为独体字的部件在汉字识别中同时存在部件水平和单字水平两种表征。因此, 如果某部件可独立成字, 那么其形、音、义在汉字识别中都有可能得到激活。那么在探讨形旁和声旁加工的研究中, 如果采用的形旁许多不能独立成字, 而声旁大多能够独立成字, 形旁和声旁在音(甚至义)的表征就存在不对等性。在两者信息不对等的情况下探讨两者加工机制的异同, 未免有失偏颇。因此本研究将采用形旁和声旁均是独体字的形声字作为实验材料, 得出的结论会更可靠。

此外, 目前考察形旁和声旁在形声字识别中的作用以行为反应为指标的研究居多, 根据形旁或声旁效应的有无做出判断, 这样的研究结果很难对形旁和声旁的作用做出客观性评价。这是因为有可能形旁和声旁都有作用, 只是两者的作用在程度上或时程上有所不同, 而程度和时程上的不同恰恰也是作用不同的表现。例如, 在同时操纵双词素合成词(巴斯克语)中各个词素频率的基础上, Duñabeitia,Perea和Carreiras (2007)探讨了两个词素在合成词(tea-cup)识别中的相对重要性。虽然行为结果仅发现了第二个词素(cup)的作用, 第二个词素的频率越高, 对合成词识别的促进效应越大, 但是脑电结果(Vergara-Martínez, Duñabeitia, Laka, & Carreiras,2009)却发现, 两个词素都可以对合成词识别产生作用, 只是两者作用的差异仅表现在时程上。第一个词素(tea)的频率效应发生在合成词呈现后100~300 ms内, 而第二词素(cup)的频率效应发生在合成词呈现后300~450 ms (N400)内。由此可见,如果仅以反应时为指标, 所得到的结果难免会有失偏颇。这是因为反应时所反映的是所有加工都完成之后被试的总反应, 无法对各个加工过程进行考察(Lee, Tsai, Chan, Hsu, Hung, & Tzeng, 2007), 而脑电作为一种高时间分辨率(毫秒级)的技术, 可以深入地探讨加工时程的问题。

因此, 在本研究中, 我们将采用脑电技术, 进一步考察形旁和声旁在形声字识别中的作用。此外,为避免行为按键反应对脑电信号产生干扰, 在脑电实验中我们将采用延迟反应任务, 在这种任务下收集到的行为数据不够准确, 因而增加实验 1, 通过行为反应探查形旁和声旁的作用, 为脑电数据提供行为基础的同时, 以便和以往行为研究的结果更好地进行比较。此外, 本研究沿用 William和 Bever(2010)所使用的汉字判断任务, 不同的是, 我们不对汉字进行模糊处理, 而是在形声字中加入假字作为填充刺激, 要求被试对汉字的真假性做出判断,目的在于在中性的实验任务下考察形旁和声旁的作用。

实验分别操控了形旁和声旁的频率, 共包括 4种条件:高频形旁和低频形旁, 高频声旁和低频声旁。根据以往研究(Holcomb & Grainger, 2006; Hsu et al., 2009; Liu, Perfetti, & Hart, 2003; Taler &Phillips, 2007; Wu, Mo, Tsang, & Chen, 2012; 吴岩,王协顺, 陈烜之, 2015), 本研究主要关注 P200和N400这两个脑电成分。P200是刺激出现后200 ms左右出现的一个正波, 可以反映词汇早期加工中词形信息的激活。而 N400是在刺激出现后 400 ms左右出现的一个负波, 主要与词汇的语义加工有关。如果形旁和声旁在形声字识别中的作用机制相同, 二者应该具有相同的加工模式。因为高频部件的激活阈限较低, 容易加工, 激活程度比较高, 那么不管是形旁还是声旁, 高频条件下都会促进形声字的识别, 反应时短, 正确率高, P200和N400波幅小; 如果形旁和声旁在形声字识别中的作用机制不同, 那么两种部件应该具有不同的加工模式。由于形旁和声旁对形声字的语义贡献程度不同, 所以对形声字语义提取的作用也应该不同。形旁为形声字提供语义线索, 会促进形声字的语义提取, 而且形旁频率越高, 促进效应越大, 因此反应时短, 正确率高, P200和N400波幅小。而声旁为形声字提供语音线索, 与形声字的语义差别很大, 会抑制形声字的语义提取, 而且声旁频率越高, 抑制效应越大, 因此反应时长, 正确率低, P200波幅小, N400波幅大。

2 实验1 行为实验

2.1 方法

2.1.1 被试

在校大学生 20名, 男生 6人, 女生 14人, 均为右利手, 视力或矫正视力正常, 母语为汉语, 能讲标准普通话。

2.1.2 实验设计和材料

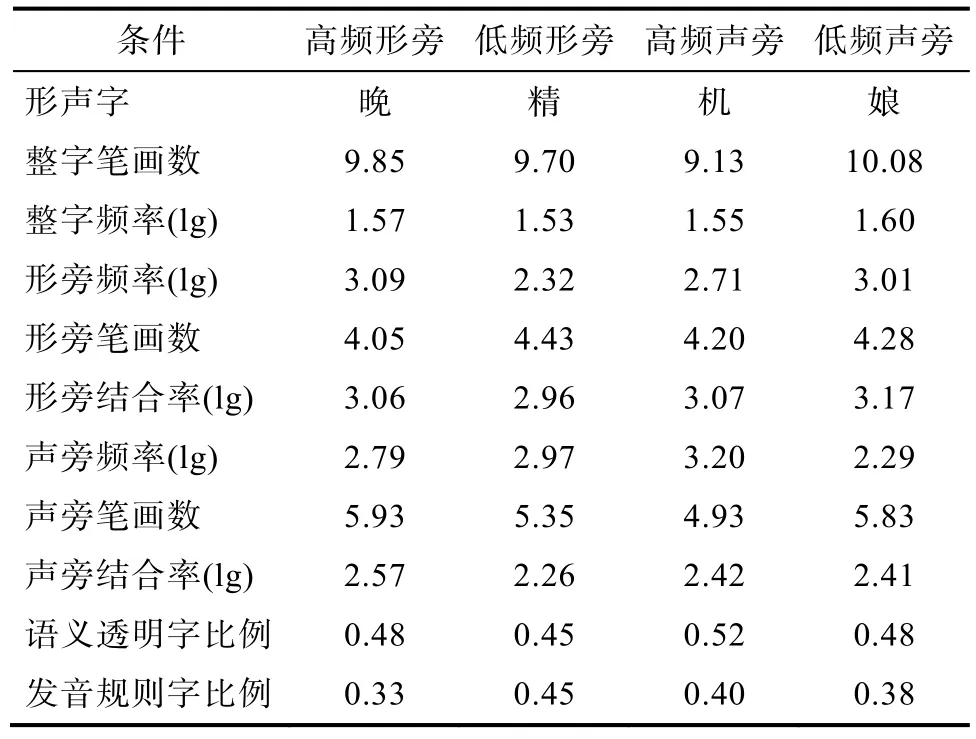

采用单因素被试内设计(形旁频率:高频vs.低频; 或声旁频率:高频 vs.低频)。共有 4组实验材料, 分别对应4种实验条件——高频形旁和低频形旁, 高频声旁和低频声旁。每组实验材料含有 40个左右结构的形声字, 其中 SP和 PS字各占一半,所有材料的频率范围在0.03~366次/百万之间(M=36.7,SD= 56.3)。形声字及其形旁和声旁的频率值均是根据一个现代汉语网络数据库(http://lingua.mtsu.edu/chinese-computing/)得来的, 该数据库现已被许多心理语言学(Li, Bi, Wei, & Chen, 2011; Zhao,Zhang, & Bi, 2013)和语言学(Ye, 2011; Holcombe &Judson, 2007)研究所使用。如表1所示, 高频形旁条件与低频形旁条件仅在形旁频率上有差异[注:为了方便起见, 表1中呈现的频率值以及部件结合率(即包含某部件的所有汉字数)的值均转换成以10为底的对数值, 以下均相同], 形旁的平均频率在两种条件下分别为 1236次/百万(范围:593~3161;SD= 562)和 209 次/百万(范围:4.84~528;SD= 155),配对样本t检验结果显示二者差异显著,t(39) =10.38,p< 0.001。而两种条件在整字笔画数、整字频率、形旁笔画数、形旁部件结合率、声旁频率、声旁笔画数以及声旁部件结合率上均相互匹配, 配对样本t检验结果显示差异均不显著,ps > 0.10。同样地, 如表 1所示, 高频声旁条件与低频声旁条件仅在声旁频率上有差异, 声旁的平均频率在两种条件下分别为 1588次/百万(范围:592~3734;SD=1050)和 194 次/百万(范围:0.52~472;SD= 165), 配对样本t检验结果显示二者差异显著,t(39) = 8.47,p< 0.001。而两种条件在整字笔画数、整字频率、形旁频率、形旁笔画数、形旁部件结合率、声旁笔画数以及声旁部件结合率上均相互匹配, 配对样本t检验结果显示差异均不显著,ps > 0.10。

表1 形声字材料的样例及各种属性

另找15名不参加正式实验的在校大学生(男生6人, 女生9人), 要求其对材料中形旁和声旁是否可以独立成字(其中像“⻊”这样仅在组字时改变一个笔画的形旁, 在此视为独体字)进行是否判断(1表示“是”, 0表示“否”), 结果15个被试都肯定所有形旁和声旁均可独立成字; 其次, 还要求被试判断形声字材料的发音规则性, 即形声字是否与其声旁发音一致(不考虑声调), 同样采用两点量表(1表示“是”, 0 表示“否”), 将15个被试均判断为“1”的形声字记为发音规则字; 最后, 采用 5点量表(“1”表示“非常不相关”, “5”表示“非常相关”), 要求被试判断形声字材料的语义透明度, 最后将平均分大于等于4的记为语义透明字。各条件下的语义透明字和发音规则字的比例见表 1, 卡方检验结果显示这两种属性在高频形旁条件和低频形旁条件之间, 高频声旁条件和低频声旁条件之间差异均不显著,ps > 0.10。

此外, 另设计160个左右结构的假字作为填充刺激。假字不是真实存在的汉字, 但组成假字的部件都是真实存在的, 并且部件位置也是正确的。例如, 部件“纟”在组字时一般出现在汉字的左侧, 而部件“母”在组字时一般出现在汉字的右侧, 但二者结合却是一个假字, 既没有意义, 又不可读。

2.1.3 实验程序

实验采用 E-Prime 1.1进行编程, 刺激呈现在一台 CRT电脑显示屏上, 所有刺激的颜色均为白色, 背景为黑色。每个trial的开始, 首先在屏幕中央呈现是一个500 ms的注视点“+”, 之后是一个呈现时间在 500~700 ms之间随机变化的空屏, 空屏消失之后出现的是目标刺激, 目标刺激可能是形声字也可能是假字。当目标刺激出现时, 要求被试立刻进行按键反应, 判断目标刺激是否为真字。被试一旦按键反应或2500 ms之内没有反应, 目标刺激会自动消失, 并接着呈现一个600 ms的空屏。每个被试均为单独测验, 眼睛离屏幕为 60cm 左右, 目标刺激格式均为 62号宋体字, 每个目标刺激所占的视角约为1.9°。所有目标刺激分为两大Block, 每个Block都包含相同数量的形声字和假字, 其中一个 Block包含高频形旁和低频形旁条件的形声字,另一个Block包含高频声旁和低频声旁条件的形声字, 两个 Block的呈现顺序在被试之间是平衡的,每个Block内刺激随机呈现。另外, 被试反应的按键方式也是平衡的, 一半被试按右“ALT”键做“是”反应, 按左“ALT”键做“否”反应, 另一半被试的按键方式与之相反。被试在正式实验之前有 12个练习trial, 在正式实验中, 每完成40个trial被试可以休息一次。

2.2 结果与分析

删除反应时在±2.5个标准差之外以及错误反应的trial (9.4%), 对反应时和错误率进行基于被试(F1)和基于项目(F2)的单因素方差分析, 并用Greenhouse-Geisser法对p值进行校正。反应时结果发现, 形旁频率主效应不显著,F1(1, 19) = 1.70,p= 0.21,= 0.082,F2(1, 39) = 1.34,p= 0.25,=0.033, 高频形旁 (M= 511 ms,SD= 65)和低频形旁(M= 506 ms,SD= 62)两条件下的反应时无显著性差异; 声旁频率主效应在基于被试的方差分析中显著,F1(1, 19) = 13.82,p= 0.001,= 0.421, 在基于项目的方差分析中边缘显著,F2(1, 39) = 3.62,p=0.065,= 0.085, 高频声旁条件 (M= 512 ms,SD=59)下的反应时要显著慢于低频声旁条件 (M= 502 ms,SD= 61)下的。错误率结果发现, 形旁频率主效应不显著,F1(1, 19) = 1.63,p= 0.22,= 0.079,F2(1,39) = 0.65,p= 0.46,= 0.016, 高频形旁 (M=2.13%,SD= 2.19%)和低频形旁 (M= 1.25%,SD=2.06%)两条件下的错误率无显著性差异; 声旁频率主效应在基于被试的方差分析中显著,F1(1, 19) =7.70,p= 0.012,= 0.288, 但在基于项目的方差分析中不显著,F2(1, 39) = 1.39,p= 0.25,= 0.035,高频声旁条件 (M= 3.00%,SD= 3.40%)下的错误率要显著高于低频声旁条件(M= 1.13%,SD=2.50%)下的。研究结果表明, 在以反应时和错误率为指标时, 声旁频率在形声字识别中发挥了作用,但没有发现形旁频率的作用。

3 实验2 脑电实验

3.1 方法

3.1.1 被试

未参加实验1的在校大学生20名, 男生7人,女生13人, 均为右利手, 视力或矫正视力正常, 母语为汉语, 能讲标准普通话。

3.1.2 实验设计和材料

实验2的设计和材料与实验1的完全相同, 但是为了提高脑电波的信噪比, 每个Block均呈现两次。为了防止被试出现熟悉效应, 相同Block在呈现次序上不相邻, 而各个Block的呈现顺序在被试之间依然是平衡的。

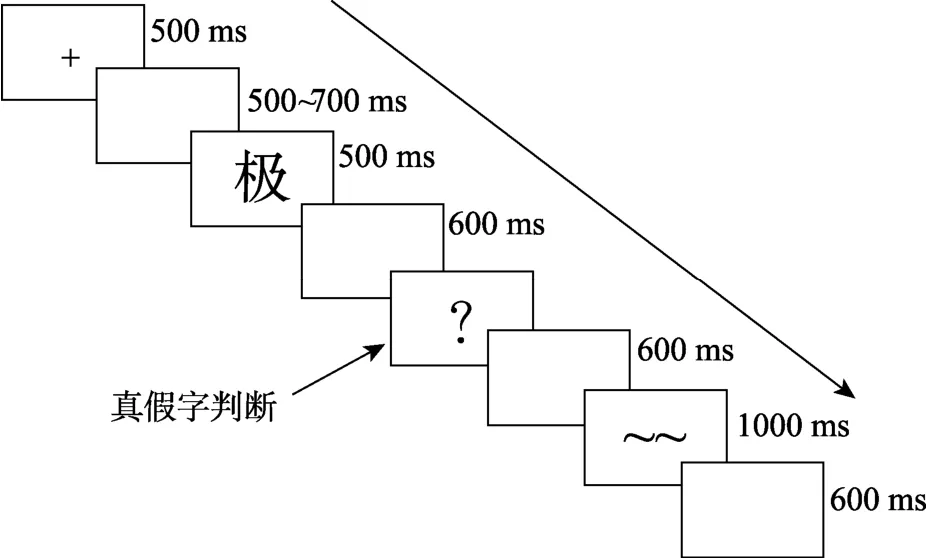

3.1.3 实验程序

为了防止运动相关电位以及与决策有关的脑电成分对N400的干扰(Lee et al., 2006; Wu et al.,2012; 吴岩等, 2015), 实验2要求被试进行延迟反应, 即目标刺激出现后, 不要立即进行反应, 而是要延迟一段时间再做反应。图1为实验2流程图。每个trial的开始, 首先在屏幕中央呈现是一个500 ms的注视点“+”, 之后是一个呈现时间在 500~700 ms之间随机变化的空屏, 空屏消失之后出现的是呈现时间为 500 ms的目标刺激, 目标刺激消失后是一个 600 ms的空屏, 之后会出现一个反应信号“?”,当反应信号出现时, 要求被试立刻进行按键反应,判断目标刺激是否为真字。被试一旦按键反应或2500 ms之内没有反应, 反应信号会自动消失, 并接着呈现一个 600 ms的空屏, 空屏之后会呈现一个眨眼信号“~~”, 持续时间为 1000 ms, 此时被试可以进行眨眼, 而其他时间尽量不要眨眼。眨眼信号消失后仍是一个600 ms的空屏。被试做反应的按键方式与实验1相同, 被试在正式实验之前也有12个练习trial, 在正式实验中, 被试也是每完成40个trial休息一次。

图1 实验2流程图

3.1.4 脑电数据记录与分析

脑电采用 64导银/氯化银电极帽, 以左侧乳突为参考电极。垂直眼电和水平眼电均采用双电极记录, 垂直眼电的两个电极分别贴在左眼的上眼眶上侧和下眼眶下侧, 水平眼电的两个电极分别贴在双眼外眦外侧。所有电极的电阻均保持在5 kΩ以下。脑电信号经SYNAMPS2®放大器放大并转换成数字信号, 用 Neuroscan 4.3系统记录和分析转换后的脑电信号, 滤波带通为 0.05~100 Hz, 采样率为1000 Hz/导。离线分析的滤波带通为 0.05~30 Hz,自动删除眼电。分析时程范围为刺激出现前150 ms至刺激出现后550 ms, 并以刺激出现前150 ms作为基线。最后, 仅对波幅在±80 µV之内的正确反应trial (92.9%)进行叠加分析。

根据已有研究(Vergara-Martínez et al., 2009;Wong, Wu, & Chen, 2014; Wu et al., 2012; 吴岩等,2015), 我们将头皮平均分为6个区域, 每个区域均包含6个电极, 分别是左前区(F5, F3, F1, FC5, FC3,FC1), 右前区(F6, F4, F2, FC6, FC4, FC2), 左中区(C5, C3, C1, CP5, CP3, CP1), 右中区(C6, C4, C2,CP6, CP4, CP2), 左后区(P5, P3, P1, PO7, PO5, PO3)和右后区(P6, P4, P2, PO8, PO6, PO4)。

3.2 结果与分析

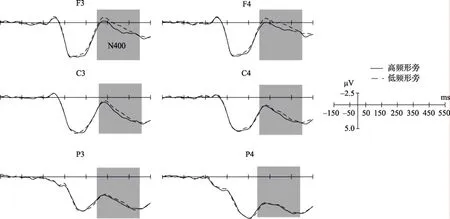

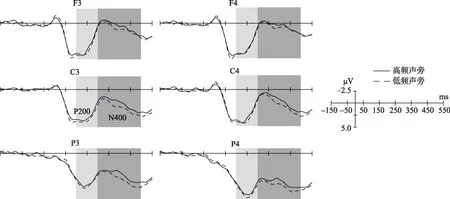

运用 SPSS 19.0统计软件包对 200~300 ms(P200)和 300~500 ms (N400)两个时间窗口的脑电平均波幅进行2 (形旁频率:高频形旁和低频形旁;或声旁频率:高频声旁和低频声旁) × 3 (脑区:前区、中区和后区) × 2 (左右脑:左脑和右脑)三因素重复测量方差分析。图2和图3分别为高频形旁和低频形旁条件, 高频声旁和低频声旁条件在6个脑区的脑电波形图。各个脑区分别选择一个代表性电极呈现其脑电波形图。左前区:F3; 右前区:F4; 左中区:C3; 右中区:C4; 左后区:P3; 右后区:P4。

3.2.1 P2 00

三因素重复测量方差分析结果表明, 形旁频率主效应以及与其他因素的交互效应均不显著(ps >0.10)。但声旁频率主效应边缘显著,F(1, 19) = 4.07,p= 0.058,= 0.176, 并且声旁频率×脑区×左右脑三因素交互效应也边缘显著,F(2, 38) = 2.75,p=0.099,= 0.126。简单效应分析结果发现, 声旁频率主效应在左中脑区显著,F(1, 19) = 4.59,p=0.045,= 0.194, 在右中脑区边缘显著,F(1, 19) =3.12,p= 0.093,= 0.141。说明相对于低频声旁条件, 高频声旁条件下P200波幅更小。除此之外, 没发现其他任何显著性效应(ps > 0.10)。

图2 高频形旁和低频形旁条件下的脑电波形图

图3 高频声旁和低频声旁条件下的脑电波形图

3.2.2 N4 00

三因素重复测量方差分析结果表明, 形旁频率主效应不显著,F(1, 19) = 0.98,p= 0.33, η= 0.049,但是形旁频率和脑区交互效应显著,F(2, 38) = 8.62,p= 0.005, ηp2= 0.312。简单效应分析结果发现, 形旁频率主效应在前脑区显著,F(1, 19) = 4.38,p= 0.05,= 0.187, 但在中脑区和后脑区均不显著(ps >0.10)。说明相对于低频形旁条件, 高频形旁条件下N400波幅更小。另外, 三因素重复测量方差分析结果还发现, 声旁频率主效应显著,F(1, 19) = 8.61,p=0.009,= 0.312。说明相对于低频声旁条件, 高频声旁条件下 N400波幅更大。除此之外, 没发现其他任何显著性效应(ps > 0.10)。

3.2.3 时程分析

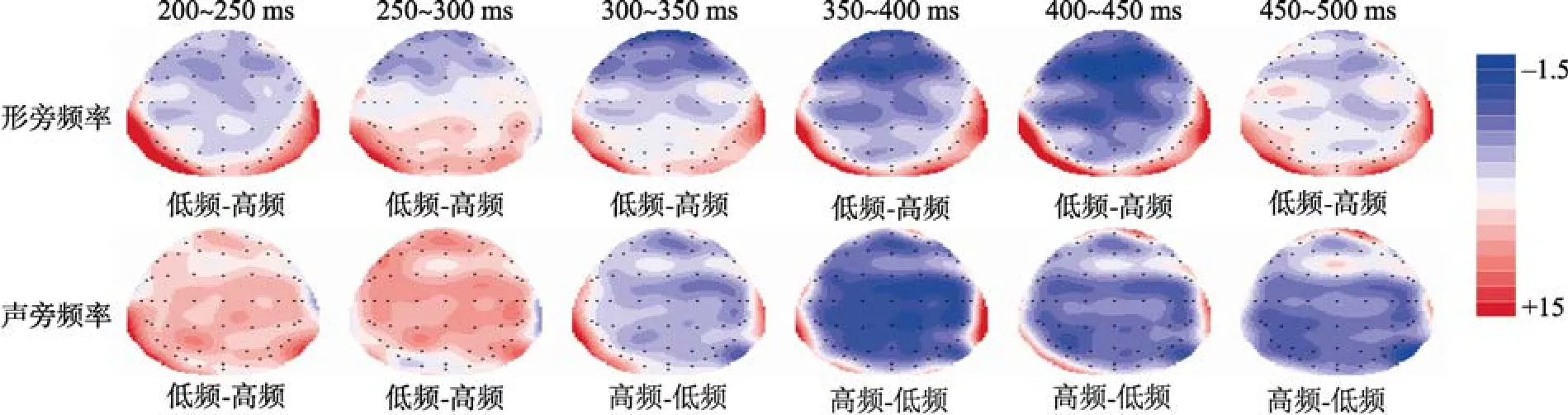

为进一步考察形旁和声旁的激活过程, 我们将0~500 ms时间窗口切分为10个50 ms的小时间窗口, 并在每个小时间窗口内对各个条件下的脑电平均波幅进行2 (形旁频率:高频形旁和低频形旁; 或声旁频率:高频声旁和低频声旁) × 3 (脑区:前区、中区和后区) × 2 (左右脑:左脑和右脑)三因素重复测量方差分析。在这里, 我们仅报告显著性效应(p< 0.05)和p值小于等于0.06的边缘效应。图4为高频形旁和低频形旁条件的差异波, 高频声旁和低频声旁条件的差异波在 200~250 ms, 250~300 ms,300~350 ms, 350~400 ms, 400~450 ms和450~500 ms各个时间窗口上的脑电地形图。

图4 高频形旁和低频形旁条件的差异波, 高频声旁和低频声旁条件的差异波在200~500 ms各个小时间窗口上的脑电地形图。

形旁:形旁频率和脑区交互效应在350~400 ms和400~450 ms两个时间窗口上均显著(ps < 0.01)。简单效应分析结果发现, 在 350~400 ms时间窗口上, 形旁频率主效应在前脑区显著F(1, 19) = 4.45,p= 0.048,= 0.190。在400~450 ms时间窗口上,形旁频率主效应在前脑区显著,F(1, 19) = 7.25,p=0.014,= 0.276, 但在中脑区边缘显著,F(1, 19) =3.99,p= 0.060,= 0.174。

声旁:声旁频率主效应在250~300 ms时间窗口上边缘显著,F(1, 19) = 4.35,p= 0.051,= 0.186,但是声旁频率×脑区×左右脑三因素交互效应也显著,F(2, 38) = 6.58,p= 0.008, η2p= 0.257。简单效应分析结果发现, 声旁频率在左前脑区[F(1, 19) =4.67,p= 0.044,= 0.197]和左中脑区[F(1, 19) =5.75,p= 0.027,= 0.232]均显著, 但在右中脑区仅边缘显著,F(1, 19) = 4.01,p= 0.060,= 0.174。另外, 声旁频率主效应在350~400 ms, 400~450 ms和450~500 ms三个时间窗口上均显著(ps < 0.02)。

4 讨论

本研究通过行为实验和脑电实验, 采用汉字判断任务, 考察了本身皆为独体字的形旁和声旁在形声字识别中的作用。行为实验结果发现, 高频形旁和低频形旁两条件在反应时和错误率上均没有显著性差异, 但高频声旁和低频声旁两条件在反应时和错误率的上差异均显著, 相对于低频声旁条件,高频声旁条件下的反应时更长、错误率更高。脑电实验结果发现, 声旁频率要早于形旁频率产生作用,表现在声旁频率可引发 P200的变化, 尤其是在250~300 ms时间窗口上, 而形旁频率在P200时间窗口上没有产生作用。另外, 虽然形旁频率和声旁频率均产生了显著的 N400效应, 但是相对于形旁频率, 声旁频率引发的 N400效应更持久, 且脑区激活范围更广, 表现在形旁频率在 350~400 ms和400~450 ms两时间窗口上, 仅在前脑区产生显著的效应, 而声旁频率在350~400 ms, 400~450 ms和450~500 ms三个时间窗口上, 在全部脑区均产生了显著的效应。尤其值得注意的是, 形旁频率和声旁频率在 N400上表现出完全相反的效应, 这是以往研究所没有发现的。相对于低频形旁条件, 高频形旁条件下引发的 N400平均波幅更小; 而相对于低频声旁条件, 高频声旁条件下引发的 N400平均波幅更大。

首先, 声旁频率早于形旁频率引发 P200效应,说明在形声字识别中声旁激活的时间要早于形旁。这一研究结果与Taft和Zhu (1997)的研究结果稍有出入, Taft等认为左侧部件先加工, 右侧后加工, 但是Taft等并未考虑部件的功能信息。本研究结果可以确定, 一旦考虑到部件的功能信息, 汉字并不是严格按照从左到右的顺序进行加工的, 声旁(可出现左侧, 也可出现在右侧)具有优先效应, 与声旁位置无关。那么为什么会出现这样的结果呢?我们将其归结为形旁和声旁在正字法结构上的差异:一方面是复杂性(笔画数), 因为在一般情况下, 形旁在笔画数上一般要明显少于声旁。因此在形声字中,声旁更为复杂, 容易引起被试的注意(张积家等,2014), 而我们的材料也可以佐证这一论述。对本研究中各条件下形旁和声旁的笔画数进行分析发现,4种条件下, 形旁的笔画数均显著小于声旁的(ps <0.05)。另一方面是部件结合率, Feldman和Siok (1999)认为, 形旁和声旁在功能上的差异可能是由于两者在部件结合率上的差异导致的, 声旁的平均部件结合率为5.64, 而形旁的平均部件结合率为21.79。同样, 对本研究中各条件下形旁和声旁的部件结合率进行分析发现, 4种条件下, 形旁的结合率均显著大于声旁的(ps < 0.02)。因此, 声旁在数量上是多于形旁的(Harbaugh, 1998)。换句话说, 即相比于形旁,声旁携带的信息变异性较大, 因而在形声字识别中,读者首先加工声旁, 因为声旁一旦确定, 形声字的识别会更容易(Hsiao, 2011; 张积家等, 2014)。

其次, 为何形旁频率和声旁频率在 N400上表现出完全相反的效应, 我们试图从形旁和声旁的功能差异角度进行解释。本研究操纵的是部件频率,严格意义上来说是部件作为单字的熟悉性, 隶属于单字信息。而N400通常被认为是一个与语义加工有关的脑电成分, 语义加工越困难, N400波幅越大(Lee et al., 2006; Liu et al., 2003; Vergara-Martínez et al., 2009; Zhou, Fong, Minett, Peng, & Wang,2014)。那么作为单字的形旁和声旁是如何影响形声字识别的语义提取的呢?从研究结果上看, 相对于低频声旁, 高频声旁在形声字语义提取阶段产生抑制效应, 可能原因在于熟悉的声旁更强地上行激活了其作为单字的语义信息, 而声旁单字语义与整字语义不相关, 因此在形声字语义提取中, 被试需要压制声旁的单字语义, 从而导致高频声旁引发更大的N400, 行为反应中出现抑制效应。同理, 形旁同样可以上行激活其单字语义, 由于形旁单字语义与整字语义往往存在一定关联, 可以为形声字的语义提取提供一定线索。而相比于低频形旁, 高频形旁的单字语义信息激活更强, 因此在形声字语义提取阶段产生促进效应。

最后, 本研究还发现声旁频率引发的 N400效应比形旁频率引发的更持久, 这是我们实验预期所没有预料到的。我们认为这主要是由两方面因素造成的:一方面, 声旁在复杂性以及变异性等方面均高于形旁, 这不仅导致声旁在激活时间上早于形旁,也使得声旁在激活强度上高于形旁, 因此声旁的作用要更持久一些; 另一方面主要是形旁和声旁的功能差异导致的, 因为声旁语义与形声字语义相关程度一般都比较低, 声旁语义会干扰形声字语义的提取, 因此使得形声字语义提取时间加长, 表现出更持久的N400效应。而形旁语义往往与形声字语义存在一定相关, 可以促进对形声字语义的提取, 加快语义提取速度, 因此表现出作用较短的 N400效应。对本研究实验材料中语义透明字的数量进行统计发现, 各条件下都有近一半的字是语义透明字(见表1), 所以导致这样的结果。

无论如何, 本研究肯定了形旁在形声字识别中的作用, 这和以往很多研究结果类似(Feldman &Siok, 1999; Hung et al., 2014; Williams & Bever,2010; Williams, 2012; 张积家等, 2014; Zhou et al.,2013)。在以往研究的基础上, 本研究的突出贡献在于我们再次肯定了在左右结构形声字中, 形旁和声旁的作用在时间进程上存在差异, 相对于形旁, 声旁的效应要略早一些。但是需要指出的是, 张积家等(2014)的研究并没有控制形旁和声旁是否独立成字, 一部分形声字材料的形旁不能独立成字, 而声旁却大都是独体字, 两种部件在形、音、义等方面的信息并没有得到很好的控制, 得出的结论难免存在偏颇。而本研究采用的形声字材料中, 形旁和声旁均为独体字, 二者在形、音、义三种信息上是对等的, 所以本研究得出的形旁和声旁在加工上的差异更具有可比性。但是遗憾的是, 本研究并没有操纵部件是否独立成字这一变量, 以往研究也未具体涉及此问题, 因而在未来的研究中需要进一步的证据去验证部件是否独立成字对汉字加工的影响。

此外, 本研究结果与Williams和Bever (2010)的不同, Williams等强调在中性任务下形旁的作用更突出, 而我们虽然发现形旁有作用, 但是时间上稍微晚些, 强度上稍微弱些。如前面所述, Williams等发现形旁的效应更强可能与其采用的实验材料有关, 因为在空间大小和笔画数量上形旁一般要明显小于声旁(张积家 等, 2014), 因此在模糊形旁时,经过同等程度模糊化处理的形旁要更难辨认。最后,尽管本研究结果也发现声旁效应要强于形旁效应,这一点与 Hung等(2014)是一致的。但奇怪的是,Hung等的研究在行为结果中发现的显著形旁效应,却并没有引发任何显著性的脑磁成分变化, 而我们的结果恰好与之相反, 在行为结果中没有发现形旁效应, 但在脑电结果中发现了显著的形旁效应。本研究结果似乎更合理些, 因为通常认为脑电、脑磁等电生理指标比行为反应更敏感, 更容易反映出所操纵变量之间的差异。

另外, 形声字识别中声旁的激活时间早于形旁,与拼音文字的研究结果也有所不同。有研究(Duñabeitia et al., 2007; Vergara-Martínez et al., 2009)发现, 在拼音文字的合成词识别中(如, teacup), 第一个词素(tea)的激活时间要早于第二个词素(cup)。我们认为这可能与两种文字的特性不同有关, 因为本研究采用相同数量的SP和PS字, 所以声旁的激活时间早于形旁似乎和声旁在形声字中所处位置无关。拼音文字单词是由字母串组成的, 合成词中两词素之间没有明显的界限, 因此在合成词识别中,被试对单词的注意可能倾向于从左往右依此进行。但是中文与拼音文字不同, 形声字的形旁和声旁之间有明显的界限, 而且在中文形声字中, 声旁在复杂性和变异性上一般都明显高于形旁, 所以在一般情况下, 形声字识别中声旁更容易引起个体的注意,激活时间更早。

但是, 值得一提的是本研究并未采用完全随机的方式呈现刺激, 而是通过跨 Block的方式, 这和以往研究的设置有所出入, 给和以往研究的比较带来了一定困难。可是值得注意的是, 我们跨被试平衡了两个Block的呈现顺序, 在最大程度上抵消了跨Block呈现可能带来的顺序效应, 所幸未对实验结果产生重要影响。但无论如何, 这也给我们一定警示, 在和以往同类研究进行比较以及在未来的实验研究中需要注意此问题。

最后, 本研究也进一步完善了已有的汉字识别模型。中文字词识别的词汇结构成分模型(Perfetti et al., 2005)认为, 在汉字识别中部件也会得到加工,并且本身为独体字的部件可以激活自己的语音和语义。此外, 中文字词识别的交互激活模型(Taft,2006, Interaction Activation Model)还强调了部件位置的作用, 但是这两种模型均没有强调部件功能的作用。例如, Taft和Zhu (1997)在探讨部件位置作用时发现, 右侧部件的结合率可以影响汉字识别, 结合率越高对汉字识别的促进效应越强, 而左侧部件的结合率对汉字识别没有产生作用。但是, Feldman和Siok (1999)认为Taft和Zhu (1997)的研究忽略了部件的功能, 部件的功能可能混淆了部件结合率对汉字识别的作用。他们发现, 当形旁在左侧时, 部件结合率可以影响汉字识别, 但形旁在右侧时, 部件结合率对汉字识别的作用消失了。这说明部件的功能在汉字识别中的确起着重要的作用。而本研究不仅肯定了部件功能的作用, 发现形旁促进形声字的语义提取, 声旁抑制形声字的语义提取, 而且还发现声旁在形声字识别中的激活时间要早于形旁,且作用相对较强。

5 结论

行为结果发现, 在形声字识别中, 相对于形旁,声旁的作用更加突出; 脑电结果发现, 形旁和声旁在形声字识别中均可以产生作用, 但两者的作用在起始时间和持久性上有所不同。相对于形旁, 声旁所产生的效应更早, 开始于形声字识别的早期阶段,且效应更持久。

Chi, H., Yan, G. L., Xu, X. L., Xia, Y., Cui, L., & Bai, X. J.(2014). The effect of phonetic radicals on identification of Chinese phonograms: Evidence from eye movement.Acta Psychologica Sinica, 46(9), 1242–1260.

[迟慧, 闫国利, 许晓露, 夏莹, 崔磊, 白学军. (2014). 声旁语音信息对形声字加工的影响——来自眼动研究的证据.心理学报, 46(9), 1242–1260.]

Duñabeitia, J. A., Perea, M., & Carreiras, M. (2007). The role of the frequency of constituents in compound words:Evidence from Basque and Spanish.Psychonomic Bulletin and Review, 14(6), 1171–1176.

Feldman, L. B., & Siok, W. W. T. (1999). Semantic radicals contribute to the visual identification of Chinese characters.Journal of Memory and Language, 40(4), 559–576.

Harbaugh, R. (1998).Chinese characters: A genealogy and dictionary. New Haven: Yale University Press.

Holcombe, A. O., & Judson, J. (2007). Visual binding of English and Chinese word parts is limited to low temporal frequencies.Perception, 36, 49–74.

Hsu, C. H., Tsai, J. L., Lee, C. Y., & Tzeng, O. J. L. (2009).Orthographic combinability and phonological consistency effects in reading Chinese phonograms: An event-related potential study.Brain and Language, 108(1), 56–66.

Honorof, D. N., & Feldman, L. B. (2006). The Chinese character in psycholinguistic research: Form, structure, and the reader. In P. Li, L. H. Tan, E. Bates, & O. J. L. Tzeng(Eds.),The handbook of East Asian psycholinguistics(Vol.1, pp. 195–208). Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

Hsiao, J. H. W. (2011). Visual field differences in visual word recognition can emerge purely from perceptual learning:Evidence from modeling Chinese character pronunciation.Brain and Language, 119(2), 89–98.

Holcomb, P. J., & Grainger, J. (2006). On the time course of visual word recognition: An event-related potential investigation using masked repetition priming.Journal of Cognitive Neuroscience, 18(10), 1631–1643.

Hung, Y. H., Hung, D. L., Tzeng, O. J. L., & Wu, D. H. (2014).Tracking the temporal dynamics of the processing of phonetic and semantic radicals in Chinese character recognition by MEG.Journal of Neurolinguistics, 29, 42–65.

Lee, C. Y., Tsai, J. L., Huang, H. W., Hung, D. L., & Tzeng, O.J. L. (2006). The temporal signatures of semantic and phonological activations for Chinese sublexical processing:An event-related potential study.Brain Research, 1121(1),150–159.

Lee, C. Y., Tsai, J. L., Chan, W. H., Hsu, C. H., Hung, D. L., &Tzeng, O. J. L. (2007). Temporal dynamics of the consistency effect in reading Chinese: An event-related potentials study.Neuroreport,18(2), 147–151.

Li, Q. L., Bi, H. Y., Wei, T. Q., & Chen, B. G. (2011).Orthographic neighborhood size effect in Chinese character naming: Orthographic and phonological activations.Acta Psychologica, 136, 35–41.

Liu, Y., Perfetti, C. A., & Hart, L. (2003). ERP evidence for the time course of graphic, phonological, and semantic information in Chinese meaning and pronunciation decisions.Journal of Experimental Psychology: Learning,Memory, and Cognition, 29(6), 1231–1247.

Perfetti, C. A., Liu, Y., & Tan, L. H. (2005). The lexical constituency model: Some implications of research on Chinese for general theories of reading.Psychological Review, 112(1), 43–59.

Taft, M., & Zhu, X. P. (1997). Submorphemic processing in reading Chinese.Journal of Experimental Psychology:Learning, Memory, and Cognition, 23(3), 761–775.

Taft, M. (2006). Processing of characters by native Chinese readers. In: P. Li, L. H. Tan, E. Bates, & O. J. L. Tzeng(Eds.),The handbook of east Asian psycholinguistics(Vol. 1,pp. 237–249). Cambridge, UK.: Cambridge University Press.

Taler, V., & Phillips, N. A. (2007). Event-related brain potential evidence for early effects of neighborhood density in word recognition.Neuroreport, 18(18), 1957–1961.

Vergara-Martínez, M., Duñabeitia, J. A., Laka, I., & Carreiras,M. (2009). ERP correlates of inhibitory and facilitative effects of constituent frequency in compound word reading.Brain Research, 1257, 53–64.

Wong, A. W. K., Wu, Y., & Chen, H. C. (2014). Limited role of phonology in reading Chinese two-character compounds:Evidence from an ERP study.Neuroscience,256, 342–351.

Williams, C. (2012). Emerging development of semantic and phonological routes to character decoding in Chinese as a foreign language learners.Reading and Writing, 26(2),293–315.

Williams, C., & Bever, T. (2010). Chinese character decoding:A semantic bias?Reading and Writing, 23(5), 589–605.

Wu, Y., Mo, D. Y., Tsang, Y. K. & Chen, H. C. (2012). ERPs reveal sub-lexical processing in Chinese character recognition.Neuroscience Letters, 514(2), 164–168.

Wu, Y., Wang, X. S., & Chen, H. C. (2015). ERP effects of radical combinability in Chinese character recognition.Acta Psychologica Sinica, 47(2), 157–166.

[吴岩, 王协顺, 陈烜之. (2015). 汉字识别中部件结合率的作用: ERP研究.心理学报, 47(2), 157–166.]

Ye, L. J. (2011).Teaching and learning Chinese as a foreignlanguage in the United States: To delay or not to delay the character introduction(Unpublished doctorial dissertation).Georgia State University.

Zhang, Q., Zhang, J. X., & Kong, L. Y. (2009). An ERP study on the time course of phonological and semantic activation in Chinese word recognition.International Journal of Psychophysiology, 73(3), 235–245.

Zhang, J. J., Wang, J., & Yin, C. (2014). The role of phonetic radicals and semantic radicals in phonetics and semantics extraction of phonogram characters: An eye movement study on components perception.Acta Psychologica Sinica,46(7), 885–900.

[张积家, 王娟, 印丛. (2014). 声符和义符在形声字语音、语义提取中的作用——来自部件知觉眼动研究的证据.心理学报, 46(7), 885–900.]

Zhao, J., Zhang, J. X., & Bi, H. Y. (2013). The special role of higher-frequency neighbors at the phonological level: An event-related potential study of Chinese character naming.ISRN Neuroscience, 2013, Article ID 579216.

Zhou, X. L., & Marslen-Wilson, W. (1999a). Sublexical processing in reading Chinese. In: J. Wang, A.W. Inhoff, &H.C. Chen (Eds.),Reading Chinese script: A cognitive analysis(pp. 37–64). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Zhou, X. L., & Marslen-Wilson, W. (1999b). The nature of sublexical processing in reading Chinese characters.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition, 25(4), 819–837.

Zhou, L., Peng, G., Zheng, H. Y., Su, I. F., & Wang, W. S. Y.(2013). Sub-lexical phonological and semantic processing of semantic radicals: A primed naming study.Reading and Writing, 26(6), 967–989.

Zhou, L., Fong, M. C. M., Minett, J. W., Peng, G., & Wang, W.S. Y. (2014). Pre-lexical phonological processing in reading Chinese characters: An ERP study.Journal of Neurolinguistics,30, 14–26.