《中国制造2025》背景下地方高校工程人才培养新模式

李坤 伍广 李雪斌

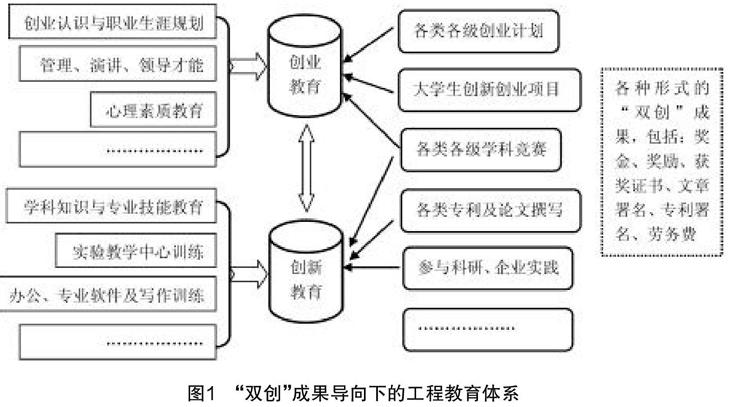

摘要:创新创业是当今社会热点,也是工程教育领域人才培养模式改革的重要方向。本文结合“中国制造2025”,以大学生的创新创业成果为导向,探索了地方高校工程人才培养的新模式,研究了其改革与实践方向,建立了“双创”成果导向下的工程教育体系。

关键词:创新创业;成果导向;培养模式

中图分类号:G646;G642.46 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)05-0256-02

一、引言

2006年,教育部实施“国家大学生创新训练计划”。2015年国务院印发了《中国制造2025》的通知[1],通知强调:“建设制造强国任务艰巨而紧迫,自主创新能力弱;指出专利及人才培养是发展重点。2015年5月13日,《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》发布[2],指出高等学校创新创业(下文简称“双创”)存在一些不容忽视的突出问题。这一系列国家、部委纲领性文件的出台,显示了国家在推动高等学校创业教育科学化、制度化、规范化建设的决心。在此背景下,以培养工程人才为主的地方高等院校人才培养模式改革迫在眉睫,培养目标迫切需要由应用型向创新型转变,培养模式也急需随之改变。

基于对学生“双创”能力的培养,“大学生创新创业训练计划”已成为大学生培养内容的核心部分,这需要高等教育教学改革,完善人才培养模式,推进“质量工程”建设。

二、地方高校工程人才“双创”培养的现状及探索

“双创”培养相关的研究工作很多,这些研究工作有:许晓东等阐述了拔尖创新人才培养模式实验区的构想与实践[3];顾佩华等论述了“以设计为导向的EIP-CDIO创新型工程人才培养模式”[4];洪春英等提出了“用竞赛搭建大学生创新能力培养的舞台”[5];钱小明[6],蒋丽华[7],胡国杰[8]等对导师制下的大学生创新创业模式、培养等方面进行了研究。针对地方高校,以“双创”成果为导向的研究、实践工作还很少。

虽然工程人才培养质量有了较大的提升,但与当前社会对工程人才需求相比较,仍存在一定差距,过分强调了人才的“高、大、上”,而忽略中小企业、民营小企业的人才需求。地方性本科院校主要服务于地方,提供技术技能型、适用的人才资源。

文献[9-10]对大学生的“双创”计划,提出了“以学生为主体、以兴趣为导向、以过程为重点”。本文则着重探讨“以成果为导向”地方高校工程人才培养的模式。

无论在科研还是工作、学习过程中,兴趣可能是很多人成功的源泉,但对于很大一部分人来说,取得了成果、得到了肯定从而培养了兴趣。对于年轻的大学生来说,使其在某一件事物上花费很长一段时间的精力,而“名利”都感觉遥遥无期,那么当初的热情很容易就会消失殆尽,对于地方性普通高校来说,天赋特别高的大学生可以说是凤毛麟角,要让众多普通大学生专注于创新,保持他们最初的热情,就要“急功近利”、快出成果,以成果为导向来促进他们的“双创”教育。

以安徽理工大学为例,在刚刚结束的“第六届全国大学生过程装备实践与创新大赛”中,作品参赛数和获奖总数位列所有参赛学校之首,荣得特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项、三等奖5项。成绩的取得得益于参赛学子们的热情,而这样的热情来源于他们已经取得了不错的成果:学校已经进行了初步的竞赛、评选,给他们颁发了奖状。这些“校一等奖、二等奖……”的“成果”鼓舞了他们创新的热情与干劲,绝大部分得了奖的学生暑假一直待在学校进一步的完善作品,准备参赛事宜。

在创业方面“功利”方面的成果同样促进大学生的热情。仍以安徽理工大学大学为例,一名大学生课余喜欢用软件做一些动画,学校就有意识的让他们为各种竞赛的宣传片做相关的动画,并支付相当可观的报酬。后来这名学生与同学合伙开了一家工程机械方面的动画制作公司。

由此看来,构建“双创”教育新体系以成果为导向,给予“双创”大学生适当的“功名利禄”是一條可取之路。现在,国家级、省级大学生创新创业训练计划项目、质量工程项目等项目已经在很大程度上解决了大学生的科研、模型制作等费用,开展更多的“双创”竞赛、颁发更多的奖状与奖励,使参加“双创”的大学生们得到实实在在的“成果”,引导更多的大学生参与进来,是行之有效的一种培养模式。

三、“双创”成果导向下的工程教育体系

对于地方性本科院校来说,要以综合能力的培养为工程人才教育的中心指导思想,通过深入分析新工业革命、《中国制造2025》、新常态经济等特点,高校工程人才培养过程中要注重工程实践、学校科学客观的定位、不断创新改善原有培养模式,不断努力探索多样化的工程人才培养模式的创新。

创新创业训练计划的内涵为提升大学生的综合素质,培养适应创新型国家建设需要的高素质人才,图1所示的“双创”成果导向下的工程教育体系可以称之为“一轴两翼三驱动”的教育培养新模式。“一轴”即为创新创业作为轴心,是《中国制造2025》的核心和国家规划中的战略任务,是新时期教育改革的立足点;“两翼”是实现创新创业教育的保障,左边是大学生们所要掌握的理论及人文知识,右侧是运用知识进行实践的途径;“三驱动”指多种形式下的动力源泉,如专利、文章、竞赛获奖等。

文献[11]通过分析两所英美高校独具特色的创业型工程人才培养模式总结出学习主体必须通过做中学的主体参与才能建构知识的意义。这也和本文的“一轴两翼三驱动”模式相吻合,“两翼”包含了“做与学”,“三驱动”引导、促进学生的主体参与。

四、结语

《中国制造2025》背景下,开展创新创业教育是高校教育教学模式改革的必然需求,是落实国家政策、顺应时代发展、办人民满意的高等教育的必由之路,是提升地方高校大学生全面发展、促进大学生就业的一把金钥匙。安徽理工大学作为具有鲜明特色的地方高校,以国家级机械工程校外工程实践教育中心和国家级机械工程实验教学示范中心为依托,积极建立大学生创新创业基地、开展丰富多样的大学生学科竞赛、保证大学生的创新创业项目落到实处等方式,探索以“双创”成果导向下的工程教育体系培养新模式,并取得了初步成效。

参考文献:

[1]中华人民共和国国务院公报.国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL].2015-05-19.

[2]国务院办公厅.国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].2015-05-13.

[3]许晓东,王乘.拔尖创新工程人才培养模式实验区探索[J].高等工程教育研究,2008,(1).

[4]顾佩华,李昇平,沈民奋,等.以设计为导向的EIP-CDIO创新型工程人才培养模式[J].中国高等教育,2009,(3-4).

[5]洪春英,吴雅君,杨天明.用竞赛搭建大学生创新能力培养的舞台[J].美术教育研究,2015,(1).

[6]钱小明,荣华伟,钱静珠.基于导师制下“大学生创新创业训练计划”教育的实践与思考[J].实验技术与管理,2014,(7).

[7]蒋丽华,周东滨.基于导师制下的大学生社会实践活动创新研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2014,12,(下).

[8]胡国杰,尹子民,王丽娜,等.导师制下大学生自主创新能力培养模式的研究[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2014,(4).

[9]王志华,李志科.工程人才培养模式改革[J].实验科学与技术,2013,(4).

[10]田卫军,李郁.独立学院大学生实践与创新能力的培养[J].机械制造与自动化,2015,(4).

[11]白逸仙.建构主义学习理论与创业型工程人才培养——英美高校人才培养模式变革的案例研究[J].高等工程教育研究,2014,(5).