在数概念的建立过程中培养数感

□武维民 孙雪娜

在数概念的建立过程中培养数感

□武维民 孙雪娜

数感主要是指关于数与数量、数量关系、运算结果估计等方面的感悟。建立数感有助于学生理解现实生活中数的意义,理解或表述具体情境中的数量关系。本文主要从重视数概念的建立,重视数位和位值制的理解,重视对大数的感受三方面来论述如何在建立数概念的过程中培养学生的数感。

数概念 培养 学生 数感

数感主要是指关于数与数量、数量关系、运算结果估计等方面的感悟。建立数感有助于学生理解现实生活中数的意义,理解或表述具体情境中的数量关系。将数感表述为感悟,揭示了这一概念的两重属性:既有“感”,如感知;又有“悟”,如悟性、领悟。“‘感’是外界刺激作用于主体而产生的,是通过肢体(如感官等)而不是通过大脑思维,它含有原始的、经验性的成分。‘悟’是主体自身的,是通过大脑思维而产生的。‘感悟’是既通过肢体又通过大脑,因此,既有感知的成分又有思维的成分。”在数学教学中,我们又该怎样帮助学生培养数感呢?

一、重视数概念的建立

理解数的意义一般有两个角度,一是从数的组成去理解,通过组成理解数的大小和多少,加强对数的感知。二是联系生活实际来体会,通过在具体现实的情境中,理解数在生活实际中的意义,使抽象的数和具体的量有机结合,进一步理解数的意义。在实际教学中我们要把这两种方式有机地结合起来,这样更有利于学生体会数的意义,培养学生的数感。

(一)在情境中理解

学生对数并不陌生,在入学之前,学生已对具体的数有了比较丰富的感知,他们会读、会写,会说一些具体的数。我们在教学中就要关注从现实情境中抽象出数的过程,例如从具体的2匹马、2棵树、2头牛、2个人,抽象为2这个数。这时用一个数字也是一个特殊的符号来表示数量,已经把具体的单位和这个数量的具体含义去掉,抽象为数“2”。反过来,2可以表示任何具有2这样数量特征的事物,例如2支铅笔、2个人、2只小动物……随着教学的深入,还要引导学生认识到数的丰富含义,比如计数的数、数量的数、度量的数和计算的数等。

(二)在操作中感知

自然数的认识的教学重点在于使学生从数量抽象到数,抽象离不开直观的支撑和操作,例如计数器、小棒、图形等,让学生亲自数一数、摆一摆、圈一圈、画一画,学生数的过程也是一一对应的过程,同时感受具体的数量。

【案例名称】认识百以内的数

【案例背景】这里介绍吉林市第一实验小学陈晓梅老师教学“认识百以内的数”的过程。教科书设计了“数铅笔”的活动,让学生经历从实际情境中抽象出数的过程。陈老师为学生摆放了数目不同的学具,云豆、小正方体、小棒、铅笔等,让学生经历了4次数的过程。

【案例描述】

“数一数”活动1:初数百以内数。

学生都把学具轻轻地倒在桌面上,小心翼翼地数起来:

“45,46,47,48……91,92,93,94,95,我有95根小棒。”

“……98,99,100。我的正好是100个云豆粒儿!”

“我只有88支铅笔。”

“我的小正方体是103个,哇,比100还多呢!”

……

笔者不停地巡视,与学生交流,发现他们几乎都是“一个一个地数”。

“数一数”活动2:再数百以内数。

“同学们,看到你们数数、汇报结果时认真高兴的样子我特别快乐。可是,你们数过后的豆子、小棒、小正方体、铅笔都一堆一堆地放到一起,你们自己知道多少,但别人不知道。能不能想个好办法,让别人一看就知道呢?”

“我们小组想出了好办法,你看,只要把云豆10个一堆,10个一堆,就知道有多少了。”

“我们把小棒10根一捆,10根一捆。有几捆就是几十,比如我的小棒能捆9捆,剩5根,合在一起就是95根小棒。”

“我们小组把小正方体10个摆一排,10个摆一排,10个10个数,正好是100个。”(教师相机板书:10个十是100)……

数一数活动3:三数百以内数。

“同学们,这节课我们就是认识一百以内的数(板书课题)。刚才谁数的数正好是100?”

只有一个人举起了手(只给学生准备了一袋),其他同学都有点“沮丧”。于是便进一步问道:“只有亮亮的正好是100个,那你怎样才能得到100个呢?”

“我有95个云豆,只要再给我5个就是100了。”

“我的是99根小棒,再加1根就是100根。”

“我的铅笔只有88支,再数……再数……反正再接着数10多支也能数到100支。”

还有学生说:“我的是105个云豆,再去掉5个就是100个了。”

“我的是103个小正方体,去掉3个就得到100个。”……

“数一数”活动4:四数百以内数。

①数出35个学具,让别人很容易看出,并说说35这个数的组成。

②从35数到44,说44的组成。

③从89、32、76各数的后面连续数出5个数。

④10个10个数到100。

⑤5个5个数到100。

⑥从学具中快速数出90个(挑战学生的智慧)。

⑦感受100有多少(结合具体的学具和情境)。

本节课安排了4次数一数活动,每个活动都富有目的、具有挑战,学生的数感正是在挑战性的活动中逐渐得以发展。挑战之一:初数百以内各数,了解学生已有的数数经验。挑战之二:再数百以内各数,感受十进制的意义和数数策略的多样化。挑战之三:三数百以内数,感受百以内数之间的联系。挑战之四:四数百以内数,发展学生数数的经验。采用“正数、倒数、跳数、接数”等多种方式,不仅体会了数位、基数、数序的意义,也发展了学生数数的经验。这一切都源自教师的有价值的教学行为。一是充分地了解并尊重了学生的基础和经验;二是充分鼓励学生操作,并在操作中展示自己的思维;三是提供给学生充分思考和表达的空间;四是及时提出具有挑战性的问题,促进学生不断思考;五是及时鼓励,并示范高水平的思维活动。不断的挑战,不断的突破,这正是数学课所要追求的价值,使所有学生都变得聪明伶俐,充满智慧!

(三)利用模型理解

在数的认识过程中,我们要注意运用多种模型帮助学生理解数的意义、建立数的概念,比如计数器、数位桶、方格图、数位顺序表等,这样逐渐建立起抽象的数和现实中的数量之间的关系,并且能够知道数的大小和现实中的多少之间的关系,这也是数感很重要的本质问题。

例如,利用多种模型帮助学生理解、建立分数的概念。

分数的面积模型:用面积的“部分—整体”表示分数

儿童最早是通过“部分—整体”来认识分数,因此在教材中分数概念的引入是通过“平均分”某个“正方形”或者“圆”取其中的1份或几份(涂上“阴影”)认识分数的,这些直观模型即为分数的“面积模型”。

分数的集合模型:用集合的“子集—全集”来表示分数

这是“部分—整体”的另外一种形式,与分数的面积模型联系密切,但学生在理解上难度更大,关键是“单位1”不再真正是“1个整体”了,而是把几个物体看作“1个整体”,作为一个“单位”,所取的“1份”也不是“1个”,可能是“几个”作为“1份”,例如把4个桃子看作“单位1”,平均分成2份,每份占整体的2个。分数的集合模型需要学生有更高程度的抽象能力,其核心是把“多个”看作“整体1”。

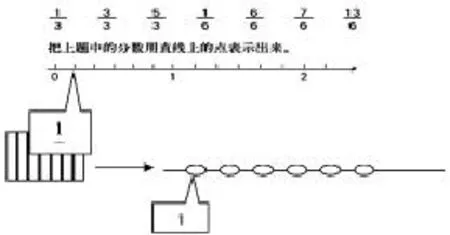

分数的“数线模型”:数线上的点表示分数

除此之外,分数墙是一个很好的学习分数的直观模型,有助于学生理解分数单位、分数单位的个数、等值分数(数与数之间的关系)、分数之间简单的加减法、倒数等。

二、重视位值制的理解

为了表示更大的数,位值制概念的建立十分重要。要让学生理解不同位置上的数字表示不同大小的数,没有位值制的规定就没有办法表示更大的数。认识个、十、百、千、万等不同的数位,理解不同数位上的数字表示不同大小的数,是理解整数概念所必须了解的。学生必须清楚地了解,同样一个数字“3”,在个位上表示3个一;在十位上表示30,即3个十;在百位上表示300,即3个百。第一学段完成整数万级的认识,第二学段认识万以上的数,进而整理十进制计数法。我国采用四位分级的方法,万以内数的个位、十位、百位、千位为个级,学生理解各级上的每个数字的意义,这是理解多位数各个数位上的数字意义的前提条件。

(一)重视10的概念的建立

要让学生理解数位和位值制,一定要走好关键的第一步:10的认识,要重视10的概念的建立。在教学10的认识时,要让学生亲自感受到由9再加1变成10的过程,可以通过数、摆、捆、拨、说等方法,让学生充分感受10个1是一个十,1个十是10个一,建立10的概念,在11~20各数的认识中仍然要关注10的概念的建立,体会满十进一的过程。

(二)重视数计数单位

为帮助学生了解十进制计数法和位置制。要重视数计数单位,逐步建立新的计数单位,让学生10个10个数,100个100个数,1000个1000个数……在数的过程中进一步明确10个一是1个十,10个十是一百,10个百是一千,10个千是一万……从而引出了新的计数单位,在一个单位、一个单位数的活动中,学生充分体会满10个单位就产生一个新的计数单位。感受了两个相邻计数单位间的进率是十。

(三)重视数位顺序表的使用

从认识20以内的数起就让学生了解个位和十位,认识百以内数时补充认识百位,在认识万以内数的时候认识了千位和万位,在认识大数时,学生将认识万级和亿级的数以及比亿更大的数。在每一阶段教学时,教师要不断引导学生完善数位顺序表,这样有助于学生了解十进制计数法,理解数的意义并掌握读数写数的方法。

三、重视对大数的感受

在第一、二学段都提出感受大数意义和对大数进行估计的要求。第一学段是要求在生活情境中感受大数的意义,第二学段创设情境的范围有所扩大,要求在现实情境中感受大数的意义。其本质是相同的,都是希望通过具体的情境对大数加以感受,增强学生的数感。感受大数与情境的具体内容有关,1200张纸大约有多厚?你的1200步大约有多长?1200名学生站成做广播操的队形需要多大的场地?这些具体的情境学生可以通过实际操作和观察来感受。有时还要加入想象的成分。1200名学生需要多大场地,学生就需要了解自己的学校有多少人,占多大地方,再想象1200人会占多大地方。这个抽象过程在小学一年级开始认识数时就强调,直到认识较大的数。学生逐渐认识数的抽象表示,从而逐步建立数的概念。

【案例名称】千以内的数的认识

【案例背景】北京的王欣老师在讲授“千以内的数的认识”时,设计了丰富多彩的活动帮助学生建立数的概念,临下课的最后1分钟,教师要给学生“颁奖”时,依然不放过培养学生数感的机会。

【案例描述】师:(拿出一张贴满学生喜欢的小贴画的纸)猜一猜一共有多少小贴画呢?(生:500张、1000张、10000张……)

师:(又拿出一张贴满小贴画的纸,放在了刚才那张大纸的旁边,轻声地说)这是100张。

生(齐声):说400张。

师:刚才你说出的数差距那么大,怎么现在一下都说是400了呢?

生:您拿出的小纸上有100个,我看了看大纸差不多有小纸的4倍,所以我估计应该是400个。

生:第一次没有标准,第二次有标准了。

小小细节反映了教师的可贵之处,即估计需要以一个标准为依据。教师不仅要授人以“鱼”,更要授人以“渔”。王欣老师在具体、有效的学习情境中,培养了学生的数感,将学生的数学素养的培养落到了实处。

总之,在建立数概念中培养数感要注意以下几点。

一是在数的认识中体现数感。教师要设计多种活动培养学生的数感。把数和在现实生活中的表现形式建立一个关系,建立抽象的数和现实中的数量之间的关系,并且知道这个数的大小和现实中的多少之间的关系,这个是数感很重要的本质问题。在新课标中或者在教材中,把估计也作为了培养数感的一个非常重要的内容,这也是十分重要的,是培养学生数感的一个重要途径。

二是整体把握内容之间的联系。数概念的建立是个循序渐进的过程,在小学教学中要关注知识的前挂后连,一、二两个学段相关内容的整体把握和递进与衔接,这样才能使学生建立的数的概念趋于完整和清晰。

三是鼓励学生进行数学交流,关注数的应用。关于数的认识,包括对数的意义、数的表示、数和数之间的关系、数的应用等的认识,其中数的应用不仅仅是一条主线,而且渗透在整个学习中。教学中要提供机会鼓励学生运用数来表示日常生活中的一些事物,并进行交流。

(北京小学长阳分校 102400)