质疑,让思维走向更深处

——一道思考题“借题发挥”的教学

□楼国红

质疑,让思维走向更深处

——一道思考题“借题发挥”的教学

□楼国红

本文由学生对一道提升题“想当然”的解法开始,引发思考,提出质疑,进行反思,再由学生自己通过实践操作“借题发挥”,发掘出了几个有价值的“新题”继续探究。我们的思考:学生之所以“想当然”是不是因为教师平时“想当然”了?教师该怎样引领学生用事实说话?引领学生自己主动地学数学、做数学、探究数学呢?

重叠的面积 思维 实践

【案例叙述】

北师大版(第四版)五年级上册的教材中安排了两个单元的“图形与几何”领域的学习,分别是第三单元的“图形的面积”和第五单元的“组合图形的面积”。在“组合图形的面积”这一节课中,教材最后有一道标了“?”的拓展提升习题。

课堂上笔者让学生结合实物投影仪讲解自己的解题方法。学生A高高举起了手,上台讲解:“4×4=16平方厘米,我们先把两条被盖住的边用虚线补画出来,发现中间是一个边长4厘米的正方形,所以用4×4就求出了重叠部分的面积了。”在笔者的追问下他流畅地说明了边长4厘米的由来。

之后又有一名平时表现不错的男生B高举着手,说有不同解法:“8×8÷4=16平方厘米,因为用虚线把被盖住的边一补上之后,我们一眼就看出了边长是8厘米的正方形被平均分成了4个小正方形,只要用一个大正方形的面积除以4就可以了。”其他同学也频频点头。笔者追问:“你怎么知道大正方形被平均分成了4份呢?”学生思索片刻之后才用数据进行了说明。

不可否认,这两个学生对数学图形的直觉都是不错的,但笔者也发现他们更多地关注了图形的本身而忽略了题目中的数据。离开数据或者离开了书本提供的标准图形,学生还能出现这样的图形直观吗?离开数据直觉还能走多远?这样的直觉对学生今后学习几何有益吗?……笔者脑中产生了好多疑问。

笔者稍稍沉默,说:“如果老师去掉刚才同学们不太关注的数据4,你们还能解决吗?”学生思考尝试之后摇头。“说说你是怎么想的?”学生中有人举手了:“可能露在外面的边是3厘米、2厘米、1厘米,也有可能一边露出的长,一边露出的短……”

为了让更多的学生参与到学习中来,笔者说:“请同学们仔细想一想,两个一样的正方形叠在一起,重叠的部分就一定是正方形吗?可能会是哪些图形呢?”有学生开始望着天花板思考,也有学生在草稿本上开始画图,还有学生开始折、剪正方形纸,更有机灵的学生借助手中已有的正方形的便利贴就开始操作了。

约莫3分钟之后,笔者要求:“小组交流一下你的发现,注意用事实说话。当然别忘了:认真倾听也是一种学习方法。比一比,哪个小组发现的情况多?”学生立刻活跃了起来,有画图解说的,有两种正方形纸片不断移动演示的,有注目凝视的,有动笔演算的。学生合作交流得不亦乐乎。笔者一边巡视着,一边观察着,笔者想说这样的学习是更贴近学生的,因为学生自己动手操作了,他们在画、摆、听、看中不断地建立两个正方形部分重合的多种图形表象,而且学生正在用自己的语言解说着自己的发现,相互学习,取长补短。

集体的力量是巨大的,5分钟后开始反馈,各小组上台展示汇报。学生表现积极,形式多样,笔者把他们的图形都贴在黑板上或展示在实物投影上,部分作品展示如下:

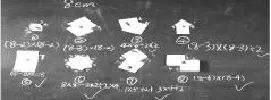

在大量的直观图形面前,我们总结:两个一样的正方形叠在一起,重叠的部分不一定是正方形,可能是三角形、四边形、五边形,还可能是八边形等。对于如此好的学生自创的课堂生成资源,笔者继续追问:“你能求出上面这些图形重叠部分的面积吗?”学生经过讨论发现:必须知道原来正方形的边长和露在外面的边的长度。于是笔者规定每个正方形的边长还是8厘米,并结合实际给露在外面的边定了长度,请学生选择两幅图计算重叠部分的面积。独立尝试后反馈交流,学生的解答如下:

其实,此时学生的思维还是混乱的、零散的,怎样让学生的思考更有序?怎样培养学生严谨的思维呢?笔者再次启发学生:重叠部分是正方形的情况,你能按面积从小到大摆出来吗?重叠部分是长方形的呢?(要求边长是整厘米数)学生迅速地摆出了重叠部分边长分别是1、2、3、4、5、6、7、8厘米的7种正方形,并快速地报出了面积。

接着又罗列出来重叠部分是长方形的:宽是1厘米,长从1厘米到8厘米的8种;宽是2厘米,长从2厘米到8厘米的7种,……共8+7+6+5+4+3+2+1=36种。

学生的大脑被激活了,思维也被理顺了,成功的喜悦自然地写在了脸上。最后笔者进行了学习小结:同学们,这节课你学得开心吗?你最大的收获是什么?学生一脸的喜悦与兴奋,纷纷说着自己的收获。有说学会解题的,有说学会方法的,刚才自告奋勇的男生A说:“我知道了在解题时我们不能只看图形,要根据题目的条件思考问题,不能凭感觉,缺少必要的数据题目就不能解决了。”还有同学说:“我们解决图形问题时,如果有疑难也可以动手摆一摆、试一试,寻找规律。”男生B说:“我今天学得很开心,因为我解决了自己创造的难题,以后我遇到问题要多想想,动手做一做,就会有发现。”笔者最后总结道:我们刚才通过对一道“想当然”题的质疑,发掘出了这么多有价值的“新题”,结合实物观察、思考,都顺利解决了,真的很了不起!希望在今后的学习中同学们也能多问、多思、多操作,相信你一定会在学习中收获成功与喜悦。

【教后思考】

一道题的教学让笔者思考了很多:学生之所以会出问题,是不是我们的课堂教学出问题了?学生之所以“想当然”是不是我们教师平时“想当然”了?教师该怎样引领学生用事实说话?引领学生自己主动地学数学、做数学、探究数学呢?

在生活中,人们凭主观臆想与直觉经验“想当然”地去解决问题的现象比比皆是。反思我们教师的日常教学,我们会发现很多时候是我们自己对学情分析不深,对教材把握不准,没有根据教材的特点进行合理的教学设计,常常省略了学生的操作过程,忽视了学生的策略意识的形成过程,盲目地追求思维的发展。课堂中,我们的学生也会受直觉的影响,经常不根据题目所提供的信息和已知条件进行分析与合理的推理,出现“想当然”的思维,看着“像什么”就“是什么”,从而忽视了数学的严密性。让经验束缚了思维,限定了思维的方向以及思维的广度与深度。学生没有亲身经历数学的发生、发现过程,基本活动经验怎么积累,学生没有亲自静心的思考,数学思想怎么形成,久而久之,学生的实践能力差了,思维能力弱了,创新能力也就更没有了。

正如波利亚指出:学习任何东西,最有效的途径是自己去发现。在本节课中,笔者以人的发展为本,从学生的“直觉处”质疑,引领学生进行思考,在小组合作中进行操作探究,讨论解疑,最后交流展示、反思纠错,亲身经历数学的发生、发展过程,再从自己经历的数学活动过程中获得体验,领悟数学学科所蕴含的思想,积累了活动经验,提升了学生的空间观念。再配上合理的评价与积分奖励,整节课进行得有序而有效,学生的学习探究气氛浓郁,思维活跃,同时也领略了探究成功的喜悦。是的,在学习上没有什么比自己发现问题、解决问题、发现规律更开心。

(浙江省衢州市龙游阳光小学 324400)