新型城镇化背景下农民工住房保障研究

李 俊

(华东政法大学 社会发展学院,上海 201620)

新型城镇化背景下农民工住房保障研究

李俊

(华东政法大学 社会发展学院,上海 201620)

摘要:在抽样调查的基础上,由农民工住房保障现状反思我国城市化,目前我国城镇化的重心应放在大中小城市的协调发展上;由于大部分农民工承受能力有限,应尽可能为他们提供低廉的租住房,从而降低他们的住房支出,促进劳动力的再生产;要通盘考虑农民工的住房保障,除了强调政府责任,还应加强用人单位和非正式部门在农民工住房福利上的供给;我国城市化不应该以农民工放弃土地承包经营权为前提。以新型城镇化为目标,我国农民工住房保障制度的完善可以从四个方面着手:加快城市群建设;同等对待城市住房的所有权与租住权,促进公共服务均等化;进一步发挥市场和非正式部门在农民工住房福利提供中的作用;暂时保留农民工的两栖身份。

关键词:新型城镇化;农民工;住房保障

一、研究问题与文献综述

农民工的住房保障关系到农民工的生活质量与发展前景,以及城市化的良性发展。必须在广泛深入的调查研究的基础之上,了解农民工住房现状及其影响因素,以新型城镇化为目标,完善我国农民工住房保障制度。

自2000年以来,农民工住房保障问题逐渐凸显,相关研究迅速展开。既往关于农民工住房权的研究主要有以下理论视角:第一,社会排斥与社会融入的理论视角。建立在户籍制度之上的住房保障制度是阻碍农民工城市融入的制度性因素,是一种制度性排斥。如果说商品房只是通过高价格将低收入的进城农民工排斥在外,而我国政府提供的公房则是将所有不具有当地户籍的进城农民工都排斥在外,无论他们的收入高低。从这点上看,我国政府提供的公房对进城农民工的排斥性甚至比商品房的排斥性更大。因此,必须摒弃制度性排斥,使公共服务均等化,帮助农民工尽快融入城市[1][2][3][4]。第二,福利多元主义的理论视角。我国农民工住房福利的获得途径单一,主要来源于用人单位供给。由于很多行业用人单位并不提供住房或给予住房补贴,农民工只能依赖市场供给。而大多数农民工收入较低,从市场中获得的住房条件差,城中村、居住隔离等问题不可避免,负面影响显著。因此,需要加强政府在住房福利提供中的责任,改革现有的住房保障体制,为农民工提供经济适用房、限价房、公共租赁房和廉租房;与此同时,继续发挥企业和非正式部门在福利提供中的作用[5]。第三,经济增长的理论视角。住房状况通过影响劳动力的再生产进而影响经济增长。郑思齐、曹洋使用北京市的微观数据进行实证研究,结果表明,居住在“城中村”中移民的劳动力产出增长速度明显低于普通住房社区中的移民,“城中村”中恶劣的居住环境不利于劳动力的人力资本和社会资本积累、信息获取和机会获得,从而对农民工劳动力产出水平的提高以及经济增长带来了明显的负面影响[6]。第四,城市化的理论视角。“职业非农化—居所城市化—生活市民化”是农民工城市化的基本步骤,职业非农化已基本完成,今后重点应放在统一劳动力市场的建设和农民工劳动权益的保护上。目前农民工城市化的瓶颈在于居所城市化,无论是从住房的可获得性还是从居住品质来看都还远远不能使农民工在城市安居。而且随着社会经济的阶层分化和住宅市场化改革的推进,城市中开始呈现社会结构分层和城市空间调整相结合的特征,并进一步引出诸如空间剥夺、社区重构、阶层隔离等问题。可见,住房对农民工的生存乃至城市发展具有重大意义[7]。第五,公民权利保护的理论视角。公民权利是一个体系,由各种权利构成,住房权只是其中之一。任焰、梁宏将农民工居住的住房来源分为两种:资本主导与社会主导。资本主导即单位员工宿舍、工棚和工作场所,这类居住方式的主要特点是具有工作与生活一体化的特征,并且多为用人单位提供食宿。社会主导则包括出租屋、借住、不固定以及自购房居住。与社会主导相比,资本主导下的农民工的住房条件更差、劳动时间更长,工资却无差别以及多种社会保险的参保率低。即农民工通过企业获得住房福利,是以农民工的其他福利和劳动权益的损害为代价的。在农民工获得住房福利的同时,其他福利待遇就相应减少了[5][8]。

综观以上理论视角,笔者认为社会排斥与社会融入和福利多元主义已经有了很多论述,而经济增长、城市化与公民权利保护还需要更多深入的研究。而且,后三种理论视角是可以统合在一起的,城市化包括经济增长和人口的城市空间布局,围绕城市化探索农民工住房权的保障有着重要性和创新性。具体说来,本研究的问题有:我国农民工的住房现状如何?其反映出的我国城市化的误区有哪些?如何完善农民工住房保障制度以实现新型城镇化?

二、由农民工住房保障现状反思我国城市化

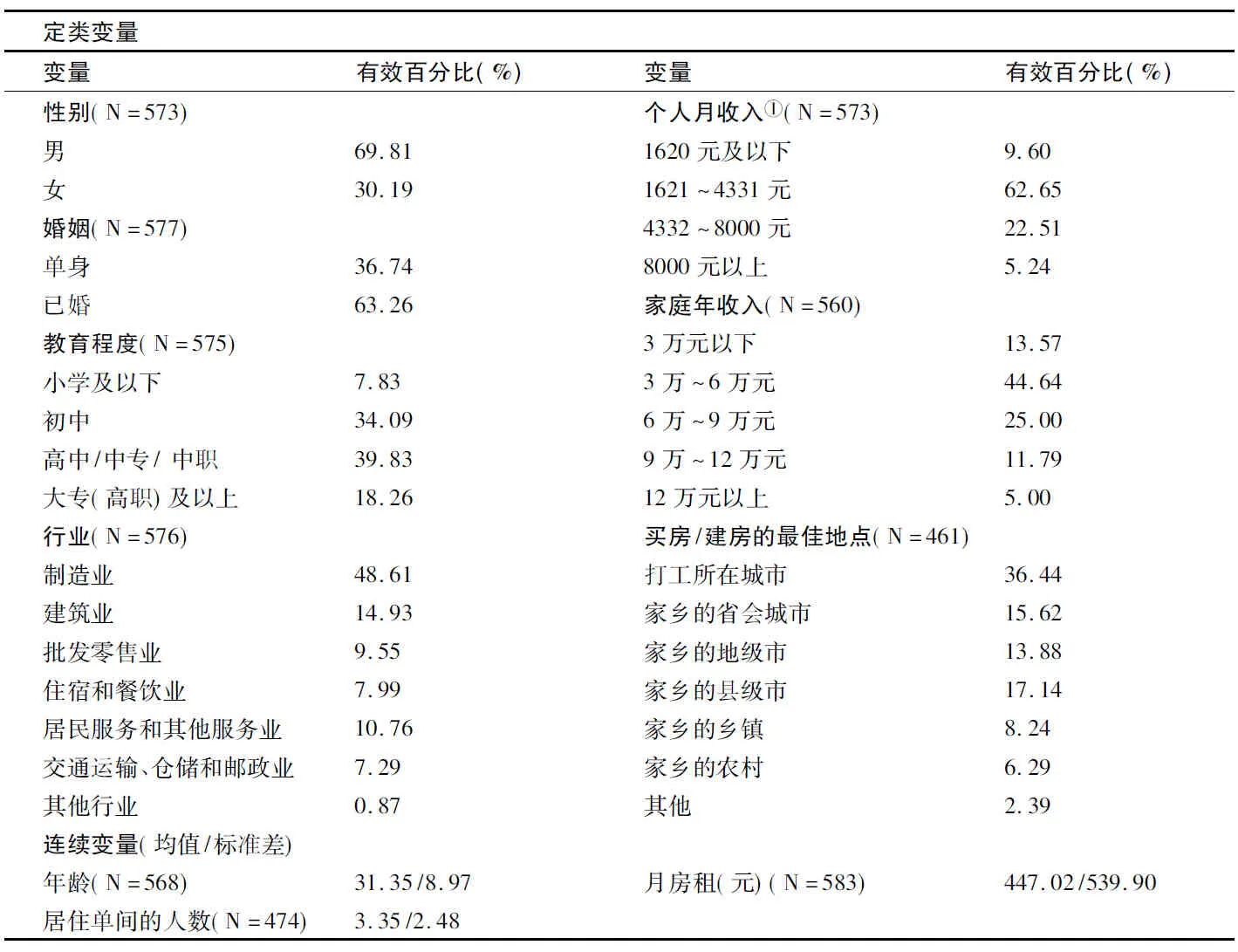

2013年7月初,华东政法大学与上海工程技术大学22名师生参与了上海市农民工住房现状调查。本次调查依据《2012年全国农民工监测调查报告》进行配额抽样,发放问卷600份,有效问卷583份,有效回收率为97.17%。相关变量的描述统计见表1。

表1 相关变量的描述统计

注:定类变量报告的是有效百分比,连续变量报告的是均值和标准差。

①2013年上海市月最低工资为1620元,2011年上海市月平均工资为4331元,基于此分为四类。

(一)我国城市化是否必须积极发展小城镇

长期以来,我国城市化发展道路围绕优先发展“大城市”还是走“小城镇”道路而展开了持久的论争。前者主要从“集聚效应”、“辐射效应”和“溢出效应”等规模经济的角度提供论据;后者则主要从吸纳农村剩余劳动力以及避免城市过大下的人口压力和环境压力等角度进行论证[9]。但从总体上说,我国城市化政策的主流侧重于积极发展小城镇。

数据分析表明,农民工更愿意在打工所在城市买房,有效百分比为36.44%,这可能是因为打工所在城市一般是大城市,都市文明比较发达,可以获得更多的资源,包括就业机会、子女教育等,且因打工形成的社会关系网也对农民工的生存与发展有着重要价值。也有不少农民工选择家乡的城市(包括省会城市15.62%、地级市13.88%和县级市17.14%),总和有效百分比为46.64%。家乡的县级市与地级市一般是中小城市,房价相对较低,且离农民工户籍所在的农村较近,地域文化的亲和力非常高。而家乡的省会城市都市文明通常比较发达,且具有地域文化上的亲和力,农民工的城市认同度也较高。选择家乡乡镇的农民工,有效百分比仅为8.24%,这可能是因为目前中国除了经济实力较强的少数乡镇以外,大多数乡镇缺乏都市文明,就业机会较少,对农民工没有太多吸引力。因此,我国城市化应走大中小城市协调发展之路,而不是积极发展小城镇。

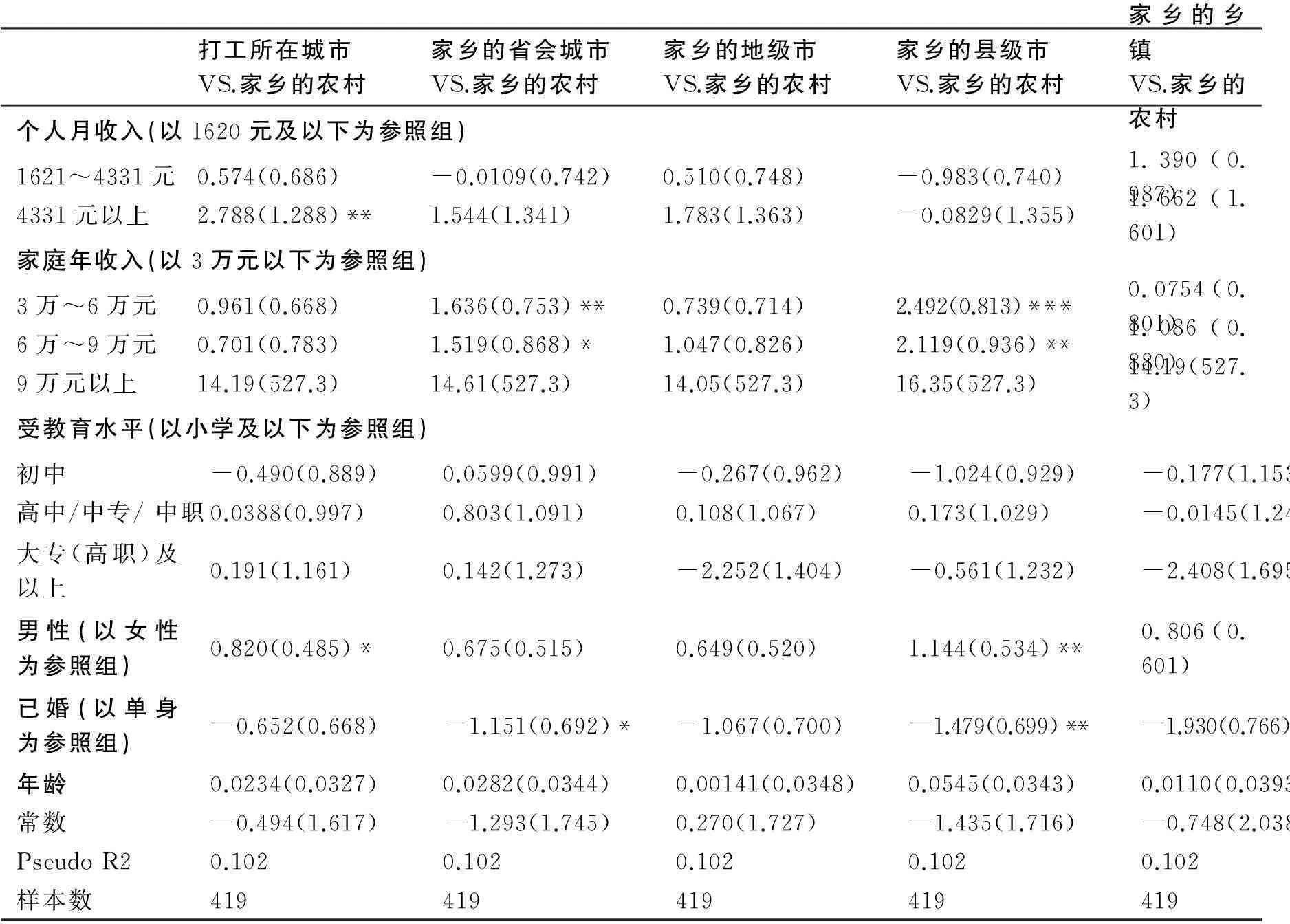

将买房、建房的最佳地点作为因变量(共有6个类别,即打工所在城市、家乡的省会城市、家乡的地级市、家乡的县级市、家乡的乡镇与家乡的农村),个人月收入、家庭年收入、受教育水平、性别、婚姻状况与年龄作为自变量*个人月收入与家庭年收入都放进回归模型,是因为买房、建房既可能是个人行为,也可能是家庭行为,因而要考虑两种收入来源对买房、建房最佳地点的影响。,运用多分类logistic回归分析,结果如下。

表2 决定农民工买房、建房最佳地点的多分类logistic回归模型

注:表中报告的是非标准化回归系数,括号中的数字是标准误。

显著性水平 * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01(双尾检验)。

回归分析显示,相对家乡的农村来说,农民工更愿意在城市买房(家乡的地级市除外),而不愿意在家乡的乡镇买房。第一,个人月收入的影响。个人月收入在4332元及以上的农民工相对于1620元及以下的农民工选择在打工所在城市买房的可能性更大。其原因可能有两个,一是个人月收入越高,越能够承受打工所在城市高昂的房价;二是较高的收入很大程度上依赖打工所在城市的劳动力市场,在家乡可能无法获得同样多的收入。第二,家庭年收入的影响。家庭年收入在3万~9万元(尤其是3万~6万元)的农民工相对于3万元以下的农民工选择在家乡的省会城市和县级市买房的可能性更大,而不是在家乡的农村建房。其原因可能是家庭年收入的来源中包括在家乡的城市打工所挣的收入,家境殷实还可能与家乡人脉广泛有着密切关联,且家乡的城市尤其县级市的房价一般来说可以承受,因而家庭年收入不是非常高的农民工更倾向于在家乡的省会城市与县级市买房。家乡的地级市不显著可能是因为相对省会城市而言,都市文明不发达,而相对县级市而言,房价较高。第三,性别的影响。男性相对女性选择在家乡的县级市和打工所在城市买房的可能性更大,而不是在家乡的农村建房,原因可能是男性更有长远发展的眼光,希望通过在家乡的县级市和打工所在城市买房实现向上的社会流动,也可能是因为农村结婚婚房通常由男方提供,而目前农村大多数年轻人希望在城市(主要是县级市)购买婚房,以享受都市文明,并为小孩教育创造良好条件。第四,婚姻状况的影响。已婚相对于单身的农民工选择在农村建房的可能性更大,而不是在城市或家乡的乡镇买房。其原因可能是已婚的农民工通常比较恋家,在农村建房则能够享受天伦之乐,一家人不再分离。综上分析可见,虽然我国发展小城镇是必要的,但由于现阶段农民工在乡镇买房的意愿较低,所以,目前我国不应该积极发展小城镇,而是要把重心放在大中小城市的协调发展上。

(二)我国城市化是否必须以住房的所有权为主要特征

中国人常说安居才能乐业,且安居一定是有自己的房子,即拥有住房的所有权。而近年来城市房价不断飙升,农民工以住房所有权为目标的城市安居几乎难以实现。有些农民工在城市买了房,但大多不是在打工所在城市,工作地点与房产地点相距甚远,农民工的居住品质并没有因获得住房的所有权而有所改善,更糟糕的是,大多数农民工在买房后陷入经济窘境。

数据分析表明,在143个已买房的农民工中,买房后觉得经济非常紧张的农民工,有效百分比为31.47%,比较紧张的为39.16%,两者合计为70.63%,还算宽裕的为22.38%,与买房前无太大差异的为6.99%。这说明买房给大多数农民工带来了较大的经济压力,要么需要还银行贷款和私人借款,要么所剩无几,手头拮据。在推进住房市场化和城市房价不断上涨的过程中,不仅城市居民成了房奴,越来越多的农民工也成了房奴,我国以住房所有权为主要特征的城市化需要反思。实际上,很多发达国家是以租房满足大多数公民的住房权,拥有住房所有权的只是少数人。租住也是城市化的一种形式,但房租必须控制在农民工的承受能力范围之内,否则就会导致群租愈演愈烈,本地居民与农民工的居住品质同时下降,由此不利于城市化的良性发展。数据分析显示,在583个农民工中,每月房租在1000元及以下的有效百分比为89.88%,说明大部分农民工承受能力非常有限,应尽可能为他们提供房租低廉的住房,从而降低农民工的住房支出,促进劳动力的再生产*劳动力再生产既包括现在一代劳动者体力和智力的不断恢复、更新和增强, 又包括新一代劳动力的不断教育、培训和补充。。

(三)我国城市化是否仅是政府的责任

城镇职工一般有用人单位提供的住房补贴,以用于租房或买房。有的用人单位不提供住房补贴,但会提供宿舍。按理说,除了自雇的农民工之外,大多数被雇佣的农民工都应该有住房补贴或住在用人单位提供的宿舍里,但实际情况并非如此。数据显示,在579个农民工中,认为用人单位不提供宿舍的占40.07%;在576个农民工中,确信用人单位没有住房补贴的占70.83%。用人单位是否有住房补贴,农民工可能并不十分清楚,但对于是否提供看得见的宿舍,农民工是十分了解的。访谈资料表明,没有考虑农民工住房问题的用人单位,或者认为应该由市场来解决,或者认为自己没有能力解决。但用人单位是农民工住房保障的责任方之一,如果不能提供宿舍,也应该给予住房补贴,减轻农民工在住房方面的经济压力。

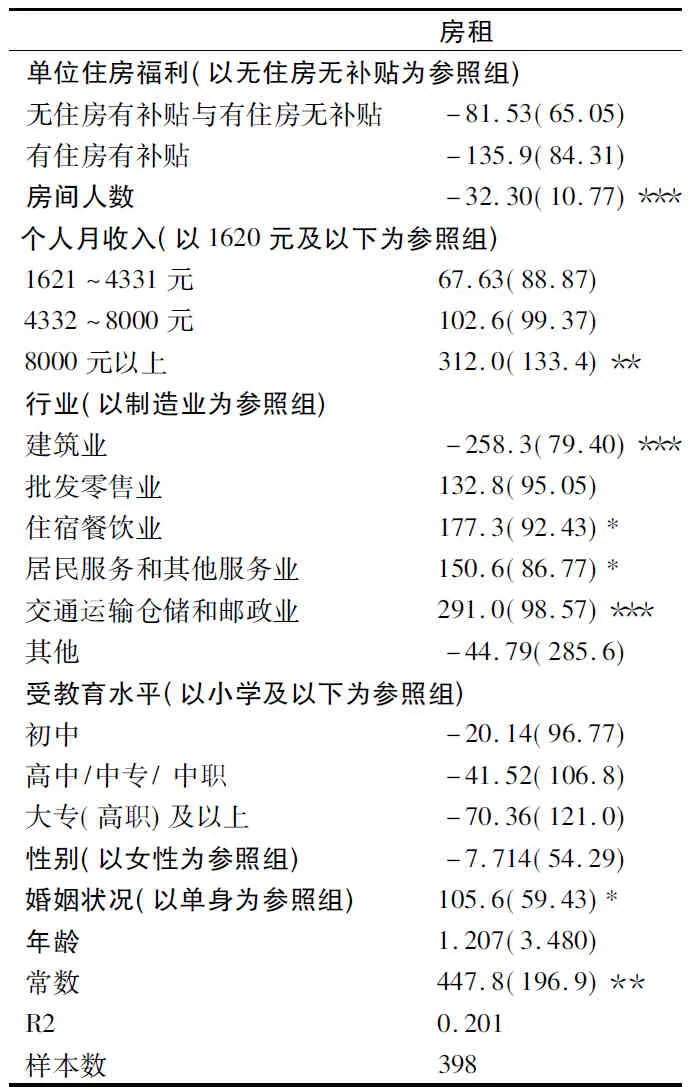

将有无单位住房与有无单位住房补贴整合生成一个新变量——单位住房福利,分为三类:无住房无补贴(183人,有效百分比为35.40%)、无住房有补贴与有住房无补贴(共260人,有效百分比为50.29%)、有住房有补贴(74人,有效百分比为14.31%)。将房租作为因变量,单位住房福利作为主解释变量,房间人数、个人月收入、行业、受教育水平、性别、婚姻状况与年龄作为控制变量,运用多元线性回归分析,结果如下。

表3 决定农民工房租的多元线性回归模型

注:表中报告的是非标准化回归系数,括号中的数字是标准误。显著性水平*p<0.1,**p<0.05, ***p<0.01(双尾检验)。

数据显示,总体上看农民工居住品质(包括房屋类型、房屋设施、周边公共设施、治安状况等)不高,每月房租的分布相对集中(每月房租在1000元及以下的农民工接近90%)。在这一前提下,我们进而分析决定农民工房租高低的影响因素。第一,房间人数的影响。在显著性水平p<0.01的情况下,房间人数每增加一人,每月房租降低32.30元。这说明房租在很大程度上受房间人数的影响,人数越多,房租越低,由此可以解释个人月收入不高的农民工为什么倾向于群租,因为能够有效降低房租。第二,收入的影响。在显著性水平p<0.05的情况下,个人月收入在8000元以上的农民工,其每月房租比1620元及以下的农民工高312元。原因是收入越高,越能够承受较高的房租,且对居住品质的要求也更高。第三,行业的影响。建筑业的农民工相对于制造业的农民工每月房租低258.3元(显著性水平p<0.01),原因是建筑业的用人单位几乎都会提供住房,一般是工地附近的简易工棚(通常是6至8人一间)。交通运输仓储和邮政业的农民工相对于制造业的农民工每月房租高291元(显著性水平p<0.01),原因可能是这个行业的用人单位很少提供住房,而制造业相对较多。第四,婚姻状况的影响。在显著性水平p<0.1的情况下,已婚农民工相对于单身农民工的每月房租高105.6元,可能是因为已婚农民工拖家带口,需要面积更大、设施完备的住房,由此需要支出更多的房租。

表3显示,在每月房租的影响因素中,单位福利是缺席的,这说明单位福利对于农民工住房保障并没有发挥明显的作用。除单位福利之外,公共福利(目前主要是公租房)也是农民工住房保障的重要来源。但由于公租房政策刚推出不久*2010年9月上海市正式颁布《上海市发展公共租赁住房的实施意见》,标志着上海市公租房政策正式推行。《实施意见》总体要求中提出要“有效缓解本市青年职工、引进人才和来沪务工人员及其他常住人口的阶段性居住困难”。,对农民工的宣传力度不够,大多数农民工并不了解这一政策。数据分析表明,在399个农民工中,比较了解的仅有5.26%,不太了解的有57.64%,完全不了解的有37.09%。不了解政策就无法申请,由此不能发挥公共福利的作用。

在公共福利尚未覆盖农民工而单位福利作用不大的情况下,大多数农民工只能靠市场解决住房问题。在收入(无论是个人收入还是家庭收入)难以支付打工所在城市高昂房租的情况下,大多数农民工只能选择群租。由此必然导致的结果是:其一,农民工居住品质较低;其二,群租点其他居民的居住品质较低;其三,城市化的质量低下。所以,我们必须站在更高的层次上通盘考虑农民工的住房保障,除了强调政府责任之外,还应加强用人单位和非正式部门在农民工住房福利上的供给。

(四)我国城市化是否必须以农民工放弃土地承包经营权为前提

数据分析显示,对于“如果在城市买房能获得城市户籍,但是必须放弃家里的土地承包经营权,您是否愿意”这个问题,在455个农民工中,表示愿意的农民工有效百分比为32.53%,不愿意的为34.73%,还需考虑的为32.75%,比例基本差不多。其原因可能有三个:其一,取决于城市的类型。通常直辖市与省会城市的户籍更有吸引力,因为在这类城市中农民工希望获得的大多数资源(包括买房、子女入学、社会保障等)均与户籍相挂钩,而地级市与县级市的同类资源对农民工来说并不具有很大的吸引力,相应地,以放弃土地承包经营权来获得这类城市户籍的意愿就没有那么强烈。其二,取决于征地的可能性。如果农民工预期家里的土地未来可能会被征收,那么就不会放弃土地承包经营权,因为征地补偿可能是一笔不小的收益。其三,取决于生育意愿。想多生孩子的农民工虽然可能愿意放弃土地承包经营权,但却不愿意在城市买房以获得城市户籍,因为一旦拥有城市户籍,农民工的生育行为就会受到计划生育国策的严格限制。

三、以新型城镇化为目标,完善我国农民工住房保障制度

党的十八大报告指出:“新型城镇化是我国现代化建设的历史任务”,“积极稳妥推进新型城镇化”。中国特色新型城镇化道路的“特色”是以人为本,从偏重土地城镇化向注重人的城镇化转变;核心目标是公平共享,注重解决农业转移人口的身份转变问题,使他们享受到基本均等化的公共服务,在义务教育、就业服务、社会保障、基本医疗、保障性住房等方面与城镇人口同等待遇,并且在生活方式、精神文化等方面也使他们逐渐城镇化,促进城镇新老居民的社会融合[10]。结合此次问卷调查对我国城市化的反思,本研究认为,以新型城镇化为目标,我国农民工住房保障制度的完善可以从以下四个方面着手。

(一)加快城市群建设

新型城镇化要走出一条以城市群为带动的多元城镇化道路。世界城镇化已经形成以中心城市辐射带动周边次级城市的特征,大城市、城市群在一个国家与地区中的作用趋于强化。中国同样如此。以江苏为例:2000—2012年,按照现行城市划分规模标准,特大城市人口增长超过1000万人,在全省新增城镇人口中占比55%以上;大城市人口增长超过300万人,新增城镇人口占比为16%以上;中等城市、小城市与小城镇吸纳新增城市人口占比为28%左右。显然,特大城市与大城市是吸纳农村转移人口的主体,是城镇化的主要引擎[10]。数据分析也表明,如果有经济能力,大多数农民工会选择在城市(包括打工所在城市和家乡的城市)买房,这些城市绝大多数是大城市,说明大城市对新增城镇人口的吸纳能力最强。但也必须看到,我国某些特大城市人口急剧膨胀,严重超过了资源承载能力*以北京为例,六普时常住人口总数为1961.2万人,突破了《北京城市总体规划(2004—2020年)》确定的到2020年常住人口总量控制在1800万人的目标。如果将社会上散居未登记的流动人口估算在内,北京市实际承载的人口已突破2000万人。。因此,加强中心城市的产业集聚与辐射效应和均衡公共资源布局、调整产业布局应当同时进行,引导特大城市、大城市瘦身、消肿,并拉动周边的中小城市与小城镇发展,提高后者对新增城镇人口的吸纳能力。可见,要实现我国城市化的良性发展,必须加快以大城市为龙头的城市群建设,由此才能一方面提高城市对农民工的容纳度,让农民工真正变成城市居民,享受都市文明;另一方面避免农民工向大城市过度聚集,减轻大城市的负荷,防止城市病的产生。

(二)同等对待城市住房的所有权与租住权,促进公共服务均等化

数据分析表明,尽管大多数农民工希望拥有城市住房的所有权,但由于其经济实力有限,买房的资金与还贷的压力始终困扰着他们。因此,应同等对待城市住房的所有权与租住权,从公共服务均等化的角度保护农民工的住房权益。具体措施包括:首先,在国家对住房保障建设投入加大、基本解决城市低收入住房困难家庭的情况下,积极筹措资金,建设公共住宅,扩大经济适用房与公租房的申请范围,使农民工也能够在城市购买或者租赁住房。其次,由于农民工的高流动性,农民工住房保障体制的进入和退出机制应该简便灵活,故此需要简化公租房的申请程序。再次,将农民工公寓的建设与管理纳入公租房保障制度中来,明确各地已建、在建的农民工集体公寓的性质。最后,各地应当根据本地区的具体情况,对符合一定条件的农民工提供相应的租房补贴,保障农民工的住房权益。

(三)进一步发挥用人单位和非正式部门在农民工住房福利提供中的作用

根据福利多元主义,福利的提供者包括政府、市场与非正式部门。在农民工住房保障问题上,除了首先改变国家缺位的现状之外,还应进一步发挥用人单位和非正式部门的作用。

在单位福利方面,当前必须完善现行土地政策,解决现时政策上的矛盾和冲突;同时,也要对用人单位建设农民工公寓提供土地、税收等支持。要积极鼓励用人单位建设集体性质的经济适用房提供给有意向在城市定居的农民工,发挥用人单位的集资建房功能,这样既能减轻政府负担,又能够改善农民工的住房条件。

除此之外,要继续发挥我国优良的互帮互助传统,由社区、亲友、志愿者组织协同解决部分农民工的住房问题。特别对于那些流动性强的农民工,由非正式部门为其提供短期住房将是高效之举。还要鼓励非营利组织参与保障性住房建设,因为非营利组织是经济适用房建设的理想主体。非营利性组织的目标通常比较细致和具体,灵活性和针对性强,在解决农民工的住房问题过程中能够发挥突出作用,促进资源使用效率。

(四)暂时保留农民工的两栖身份

由于我国农村户籍人口比例较高,全部转移到城市在短期内是不现实的。一是城市无法提供足够的就业机会,二是公共设施与公共服务的供给也远远不能满足需求。所以,暂时不能以在城市买房能获得城市户籍为条件,让农民工放弃家乡的土地承包经营权,而应是保证农民工无法在城市安居乐业的情况下还有回归农村的可能。但从长期来看,应对农民落户城镇后的原有利益进行合理保护与分配,如农村宅基地使用权置换城镇住房,土地承包地经营权置换社会保障或者土地股份合作社股权,集体资产所有权分配权置换社区股份合作社股权等。建立健全城乡一体化的就业与社会保障体系,实现城乡居民养老保险、医疗保险和最低生活保障覆盖并轨*苏州市已经成为全国首个“统筹城乡社会保障典型示范区”,2011年7月1日起全市城乡低保实现全面并轨,标准从每月每人500元提高到570元;2012年底实现城乡居民养老保险、医疗保险全面并轨。。由此,才能一方面保证农民工的土地收益,而不是变相地剥夺;另一方面促进土地的规模经营,提高农业生产的效益。在农民合理分化为职业农民与城市居民之后,新型城镇化才能够真正实现。

需要说明的是,由于本次调查主要在上海市抽样,因此研究结果并不能推论到全国,只能在一定程度上说明农民工住房保障所面临的问题和我国城市化的误区。期望相关部门以调查研究为依据,不断完善相关法律政策,促进农民工住房权益的保障与新型城镇化的实现。

[参考文献]

[1]李斌.社会排斥理论与中国城市住房改革制度[J].社会科学研究,2002(3).

[2]陈映芳.城市开发与住房排斥:城市准入制的表象及实质[J].宁波大学学报(人文科学版),2009(2).

[3]梁涛.城市化进程中农民工住房需求问题的研究——基于城市融入的视角[J].城市观察,2011(2).

[4]彭华民,唐慧慧.排斥与融入:低收入农民工城市住房困境与住房保障政策[J].山东社会科学,2012(8).

[5]吴炜,朱力.农民工住房福利现状与政策走向——基于福利多元主义的视角[J].长白学刊,2012(2).

[6]郑思齐,曹洋.农民工的住房问题:从经济增长与社会融合角度的研究[J].广东社会科学,2009(5).

[7]王星.市场与政府的双重失灵——新生代农民工住房问题的政策分析[J].江海学刊,2013(1).

[8]任焰,梁宏.资本主导与社会主导——“珠三角”农民工居住状况分析[J].人口研究,2009(2).

[9]王鹤,尹来盛,冯邦彦.从传统城市化到新型城市化——我国城市化道路的未来选择[J].经济体制改革,2013(1).

[10]宋林飞.中国特色新型城镇化道路与实现路径[J].甘肃社会科学,2014(1).

[责任编辑:张天景]

Study on the Migrant Workers’ Housing Security in the Context of New-type Urbanization

LI Jun

(Social Development School, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

Abstract:Based on the sample, this paper reflects on China’s urbanization in terms of migrant workers’ housing security status, including whether we should develop small-towns actively; whether we should have house ownership as the main characteristic of urbanization; whether urbanization is just government’s responsibility; whether urbanization should have migrant workers abandon the management rights of the land as its precondition. Finally, it puts forward some suggestions about the perfection of housing security of migrant workers for the purpose of new-type urbanization.

Key words:new-type urbanization; migrant workers; housing security

中图分类号:C91

文献标识码:A

文章编号:1002-6320(2016)01-0086-07

作者简介:李俊(1974—),女,湖北省武汉市人,社会学博士,副教授,硕士生导师,主要研究方向为当代中国社会发展。

收稿日期:2015-10-26