冤错案平反中的救济权实现状况分析

——以新一轮司法改革中23起冤错案为样本

郑 磊 陈 对

(浙江大学光华法学院,浙江杭州310008)

冤错案平反中的救济权实现状况分析

——以新一轮司法改革中23起冤错案为样本

郑 磊 陈 对

(浙江大学光华法学院,浙江杭州310008)

近年来高频率的冤错案平反,被解读为新一轮司法改革的“第一个关键词”。2013年和2014年获得平反的23起冤错案,为考察这一群体救济权的实现状况提供了丰富的样本。从申诉控告权看,虽然冤错案平反依赖于偶然性事实因素的情况略微出现改观,但仍存在平反耗时漫长、涉诉法检主动纠错动机不足、既判力危机与审判障碍危机并存等问题。从取得国家赔偿的权利看,当事人取得国家赔偿的时间参差不齐,且耗时过长,申请赔偿额与实际获偿额差距较大,精神损害赔偿所占比例较低。要确保双重内容结构的救济权在冤错案平反与赔偿环节中获得更充分的实现,关键在于组织保障,即确立以审判为中心的平反机制。

冤错案;救济权;申诉控告权;取得国家赔偿的权利;以审判为中心;平反机制

compensation;trial-centered;redressing system

一、引 言

如果说,“一次不公正的审判,其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流,而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源”①习近平总书记在《关于〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的说明》中,援引英国哲学家培根的这段话,用以说明中共十八届四中全会决定中的“公正是法治的生命线。司法公正对社会公正具有重要引领作用,司法不公对社会公正具有致命破坏作用”。,那么,冤错案救济就是在抢救水源。党的十八大以来,司法机关集中平反冤错案的规模与频率在我国司法史上极为少见②据统计,2014年全国平反12起重大冤错案,参见王姝、刑世伟《最高法院长周强:去年共平反12起冤假错案》,2014年3月12日,http://news.qq.com/a/20140312/000949.htm,2015年7月2日。,有论者将平反冤错案解读为新一轮司法改革中本届最高人民法院的“第一个关键词”③参见顾利娟《周强执掌最高法500天,改变了什么》,http://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MTAzNDI4MDc2MQ==&mid=201816345&idx=1&sn=c661a64937d0f94f913eaf2ab27575bb&scene=1#rd,2015年7月2日。,这也为关于冤错案救济的实证研究提供了丰富的素材。2007年,陈永生教授根据对当时20起刑事冤错案的统计分析,指出“导致冤案得以纠正的原因都极其偶然”④参见陈永生《我国刑事误判问题透视——以20起震惊全国的刑事错案为样本的分析》,载《中国法学》2007年第3期,第51页。根据该文统计,20起冤案平反的线索要么是真凶出现(占17起),要么是被害人“复活”(占3起)。。而在新一轮司法改革中,冤错案的平反体现出哪些特点?救济寄托于偶然性因素的情形是否已有改观或出现改观迹象?这些问题的解答还有赖于对近年来冤错案救济案例的统计分析与讨论。

根据所处时间阶段,冤错案的防治工作大致可分为两个方面:一是冤错案产生之前的防与治,即非法证据排除、无罪推定等方面;二是冤错案产生之后的救与治,即平反与赔偿等方面。近年冤错案平反得到了学界的广泛关注,已有研究主要围绕前一方面即冤错案的成因展开了颇有见地的探讨;本文则聚焦于冤错案平反这个阶段,尝试以获得权利救济的权利为视角展开分析。这类基本权利在我国《宪法》中体现为双重内容结构:第41条第1款规定的“申诉控告权”和第41条第3款规定的“取得国家赔偿的权利”,这正好对应冤错案救济的两个主要环节——平反与国家赔偿。因此,笔者以新一轮司法改革中2013—2014年间获得平反的23起重大冤错案为素材,选取与救济权相关的案件要素对群案进行统计分析,主要围绕申诉控告权和取得国家赔偿的权利在冤错案救济中的实现情况展开描述性分析,同时结合《宪法》第135条规定的法检公“互相制约”关系在这些冤错案平反中的实现状况,引出对促成由依赖良心与偶然性的冤错案救济向制度性救济转变的组织保障问题的相关思考。

二、23起冤错案样本的选取标准及其概览

为保证研究样本的阶段性与典型性,笔者依据时间范围、案件内容、信息来源三方面标准,选取了2013—2014年间获得平反的23个刑事冤错案。

1.时间范围标准。刑事诉讼是一种社会性、阶段性很强的活动,社会政治、经济、文化和法治环境的变迁,法律的修改,刑事政策的变化,突发性大案的出现等因素,都会不同程度地影响刑事诉讼的运作状态。要确保研究结论能对当前及今后的刑事司法制度改革发挥客观、中允的借鉴作用,研究样本应当具有时效性和阶段性[1]。党的十八大以来,新一轮司法改革力度空前,笔者在十八届三中全会前后两个完整的年份(2013—2014年)中选取研究样本,既保证了样本的新颖性和时效性,也确保了样本的容量及其延续性。

2.案件内容标准。刑事冤错案是一个外延宽泛且存在不同认识的概念,笔者所选取的冤错案在刑事冤错案的外延范围之内,其平反对象和平反事由遵循如下两项标准:第一,在平反对象上,笔者以具有既判力或产生了事实拘束力的有罪判决被推翻的案件为选取范围,包括一审的有罪判决经由常规二审程序之外的审判程序而改判无罪的案件,即“有罪判决被推翻”。第二,在平反事由上,选取的样本既包括能以清楚的事实、充分的证据证明犯罪嫌疑人被错误羁押或被告被误判有罪的案件,也包括在“宁枉勿纵”观念的误导下判处被告有罪后被推翻的存疑案件,这两类案件都有违无罪推定原则,当事人都需要获得针对有罪判决的救济。

3.信息来源标准。样本信息的获取是保证研究结论客观性的前提,因此,笔者选择信息披露相对全面、相对翔实的案件;同时,为确保报道信息的真实性,本文以主流媒体的报道为主。

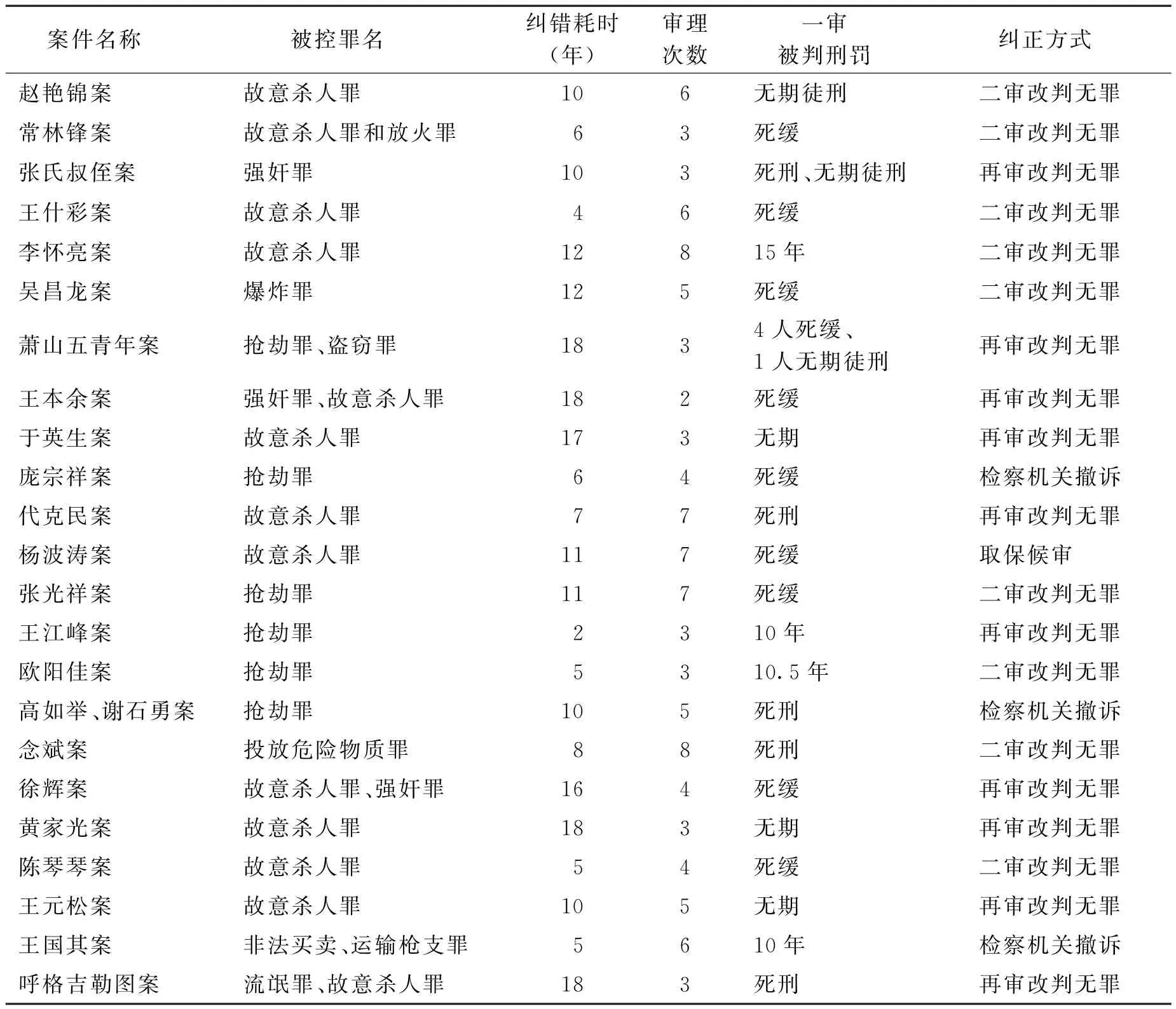

依据上述三项标准,笔者选择了2013—2014年平反的23个重大冤错案①有报道称2013年全国纠正重大冤错案12起,澎湃新闻称2014年纠正12起,与本文统计数字不同。但经过反复搜索、查验,根据文中的三个样本选取标准,最终确定23个案件作为分析样本。这个数字与澎湃新闻的报道互相印证,参见李云芳、马世鹏、杨茜《有错必纠!十八大以来全国各地纠正重大冤假错案23起》,2014年12月15日,http://www. thepaper.cn/newsDetail_forward_1282995,2015年7月2日。。这23起刑事冤错案在平反与获得国家赔偿方面的基本情况可概括如表1、表2。

在平反基本情况的统计中,笔者将纠错耗时、审理次数、纠正方式作为相关统计要素(见表1),以分析冤错案救济中公民申诉控告权的实现状况及其相关影响因素。

表1 2013—2014年间23起冤错案平反的基本情况

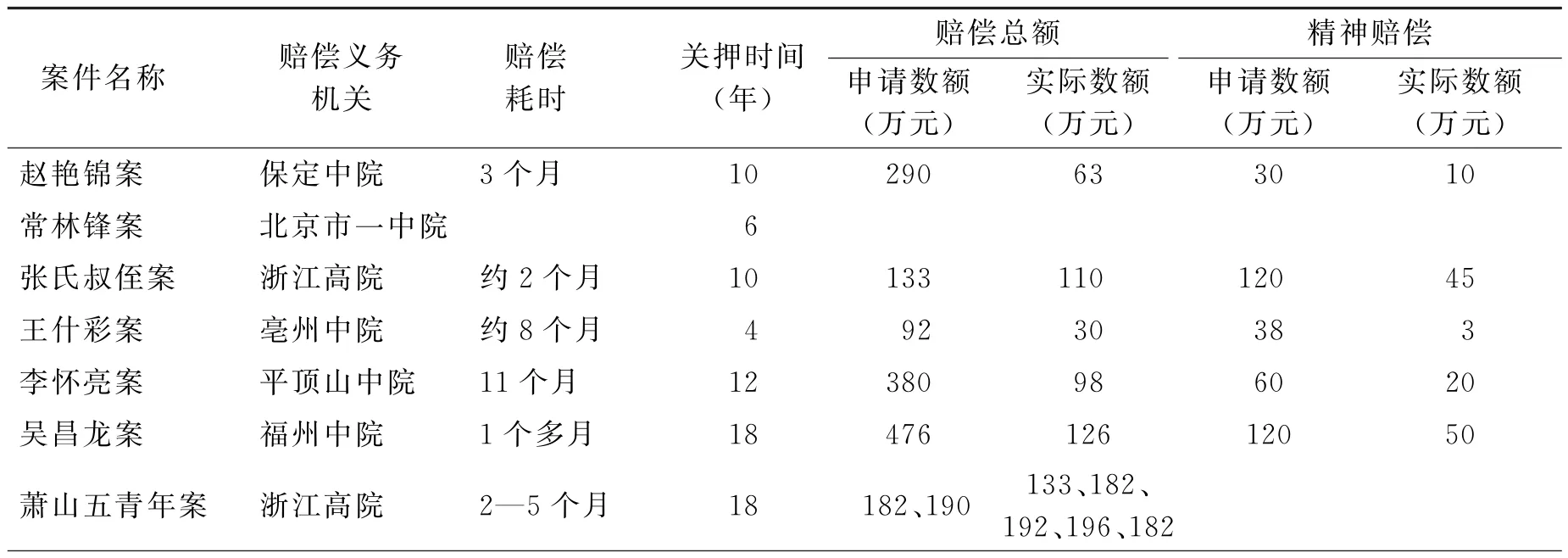

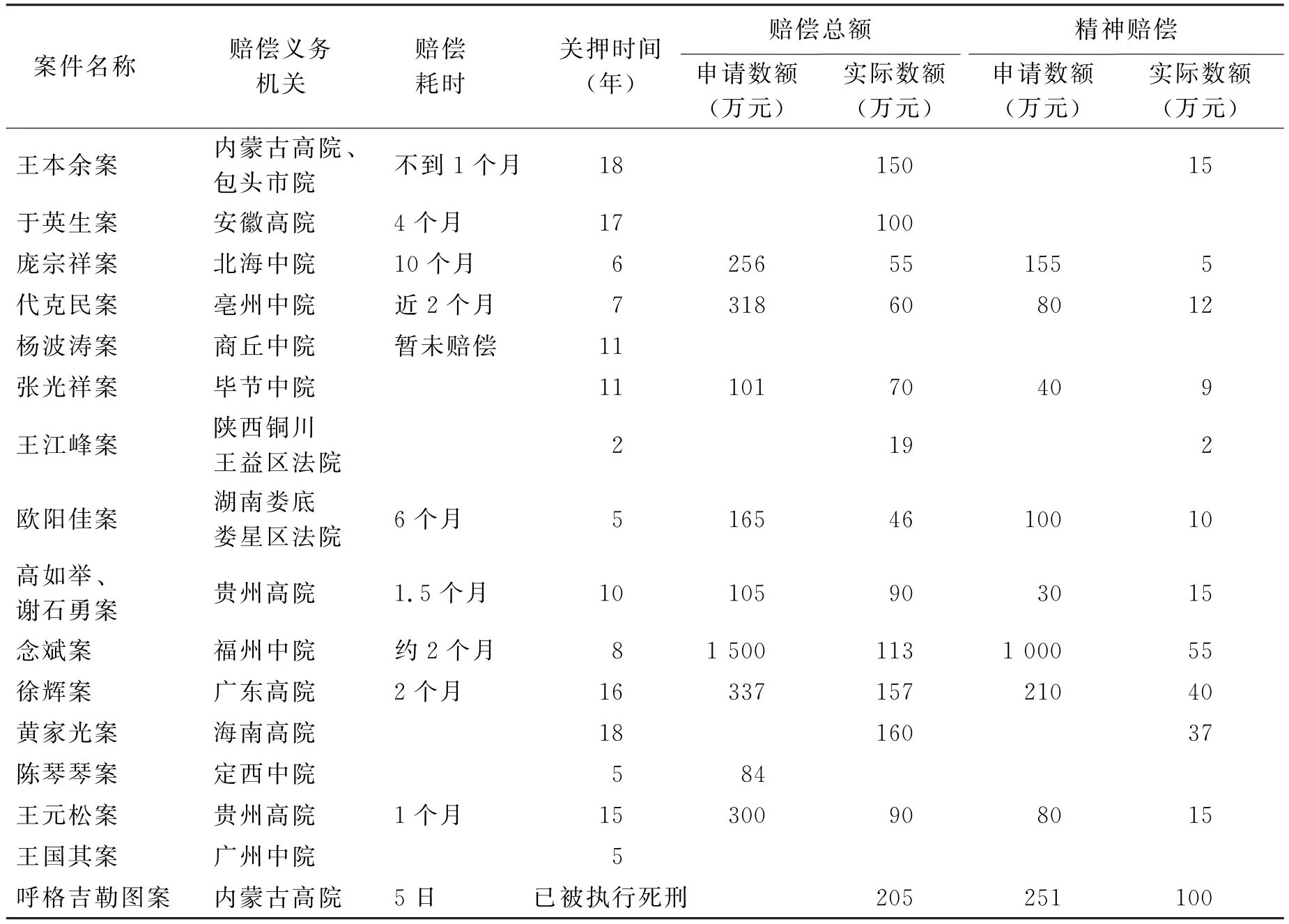

在获得国家赔偿的基本情况中,选取赔偿耗时、申请赔偿数额、实际赔偿数额、精神损害赔偿数额等作为相关统计要素(见表2),以分析冤错案救济中公民获得国家赔偿权利的实现状况,尤其是精神赔偿是否在其中发挥重要功能。

表2 2013—2014年间23起冤错案国家赔偿基本情况表

续表2

三、冤错案平反中申诉控告权行使情况分析

申诉控告权,主要是指当事公民对抗行政机关或司法机关错误的、违法的决定或判决,以及对抗国家工作人员违法失职行为的救济性权利。冤错案救济中的平反环节正是申诉控告权实现的主要环节,通过对23个冤错案样本的分析,可知申诉控告权的实现情况基本上延续了已有的特点:平反耗时长、法检主动纠错动机不足、既判力危机与审判障碍危机并存,但是,平反依赖“真凶浮现”或“亡者归来”的偶然性因素以及通过“疑罪从缓”来等待以后平反的侥幸逻辑已经开始破冰。

(一)申诉控告权实现耗时漫长

从统计数据来看,23起冤错案的平均纠正时间为10.4年①根据澎湃新闻2014年底的统计,该年纠错的重大冤假错案平均纠正时间为10年,参见佚名《盘点2014年12起重大冤案被平反》,http://local.chinaso.com/detail/20141228/1000200032777501419748721295797552_12.html,2015年7月2日。这个数字与笔者统计的10.4年相吻合,基本可以说明这是当下冤错案平反的常态年份。,显而易见,申诉控告权的实现耗时过长。其中,从当事人被警方确定为犯罪嫌疑人到最终被法院宣告无罪或检察院撤回起诉②以从被警方确定为犯罪嫌疑人而非做出有罪判决为计算的时间起点,是因为从此时起冤错案当事人的人身自由已遭到限制,当事人寻求救济的努力也已开始。,10年以上的有14起(占60%),5至10年的有7起,5年以下的仅有2起(在23个案例中几乎属于例外情形)。时间最长的是18年,有呼格吉勒图案、黄家光案、萧山五青年案、王本余案4个案件。

平反耗时漫长的原因复杂,包括事实原因和规范原因。从事实原因看,既有来自原办案单位和人员的各种干涉因素,又有维稳因素和舆论因素。首先来看维稳因素。在冤错案当事人申诉的过程中,特别是凶杀案,在真凶未出现的情况下,对冤错案当事人的无罪宣告也就意味着案件成为悬案,法院势必面临来自被害人家属的强烈压力,于是,刑事诉讼中便会出现以牺牲个人权利为代价的现象。例如在赵艳锦案中,由于死者家属情绪激烈,为了维稳,司法机关对赵艳锦的申诉采取久拖不决的策略,使赵艳锦重获自由耗时十年之久;在李怀亮案中,为了稳定死者家属,法院更是十分荒唐地与其达成了“死刑保证书”。当前我国正处于社会矛盾凸显期,矛盾的对抗性、敏感性增强①参见孟建柱《深化司法体制改革》,载《人民日报》2013年11月25日,第6版。,维稳成为地方政府工作的重中之重,司法机关被视为维稳的重要工具和环节。冤错案平反本身会对稳定局面带来波动,也可能导致当年办案的维稳成绩被否定,因此,冤错案平反难免受挫,不合理的维稳考量成为冤错案救济的一大制约因素。

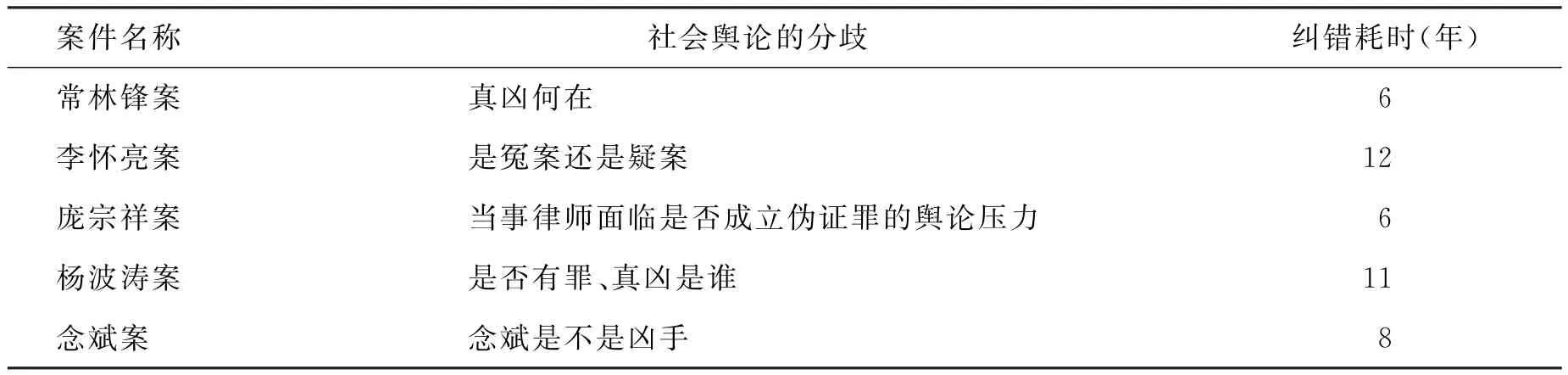

其次来看舆论因素。这既涉及舆论的激愤程度,又涉及舆论分歧现象。如果舆论重点放在追问错案责任人员而非冤错案平反本身时,就会出现为平息舆论而放大个人性错案责任的倾向,而被过度强化了的个人性错案责任自然会激起政法机关及相关工作人员对平反冤案的抵制心理。因此,过于激愤的舆论因素反而不利于冤错案平反。相对于责任追究,平反才是冤错案救济的当务之急。在这个意义上,通过营造客观、理性、宽松的舆论环境来为冤错案平反创造更好的氛围和条件,是一种妥当的平反舆论策略。当然,追责同样是必需的,但舆论在引导追责时应趋于客观、理性,使舆论关注更多地成为平反的助力而非阻力。此外,当舆论对案件究竟是典型“冤案”还是“疑案”存在分歧时,尤其是案件仅仅被打上“疑案”标签时,案件平反的动力会因此减弱。因为刑罚的报应正义功能在民众观念中占据着重要地位,不利于真凶尚未浮现的“疑案”的平反。当没有比当前被告更可疑的犯罪嫌疑人时,无论是被害人家属还是公众舆论都会追问:“不是你,那谁是?”“那总要说出来是谁吧?”②被媒体称为中国版辛普森案的常林峰案,被羁押将近六年的当事人于2013年被判决无罪后,在接受采访时表示,在“不是你,那谁是”的这种舆论环境中,“我也没有办法在那里住下去”。参见张丹《北京常林锋涉嫌杀妻焚尸案:中国版的辛普森案》,2014年12月9日,http://gz.ifeng.com/zaobanche/detail_2014_12/09/3265018_2.shtml,2016年1月20日。需要指出的是,舆论中的“冤案”分歧和“疑案”标签减弱了案件的平反动力,这是针对同一案件若已具有明确的“冤案”舆论共识的情况下相比较而言的。在23个样本中存在舆论分歧报道的5个案件中,平均纠错时间为8.6年(见表3),低于23个样本平均纠错耗时,可见“疑案”标签所引来的舆论关注总体上有利于缩短案件的平反时间,而要进一步消除“冤案”分歧、“疑案”标签延缓平反的不利效果,则需要通过切实促成疑案从无、疑案平反之社会共识来达成。

表3 5起典型冤错案社会舆论分歧情况表

从规范原因看,《刑事诉讼法》申诉制度的相关规定过于抽象。一方面,对提出申诉的理由的规定过于模糊。《刑事诉讼法》第242条规定:“当事人及其法定代理人、近亲属的申诉符合下列情形之一的,人民法院应当重新审判:(一)有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误,可能影响定罪量刑的;(二)据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当予以排除,或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的;(三)原判决、裁定适用法律确有错误的;(四)违反法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判的;(五)审判人员在审理该案件的时候,有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。”冤错案平反的启动缺乏可操作性,这在很大程度上导致申诉人状告无门、无所适从。模糊性规定在刑事司法实践中导致的另一个弊端是申诉机制被滥用。抱有侥幸心理的罪犯不断申诉,不仅加重了司法机关的工作负担和舆论负担,也使有限的申诉资源和精力被浪费,容易导致真正需要处理的刑事冤错案被忽略,难以通过正当申诉获得公正判断;同时,这也是导致司法机关对申诉产生排斥、推诿情绪的一个因素。

另一方面,根据《刑事诉讼法》第241条、第243条的规定,原审人民法院、上级人民法院、同级人民检察院、上级人民检察院均可通过接受当事人的申诉,或提出抗诉启动审判监督程序。多元的启动主体和启动程序旨在为当事人申诉权的实现提供方便,但实际上却在造成了启动责任不明,甚至出现无人受理的情形,同时也促使当事人在不同机关之间重复申诉。为应对这一问题,许多国家将冤错案的发现机构与审理机构分离,例如英国在法院、检察院系统外设置了独立的官方机构——刑事案件复审委员;法国则在最高法院内部设立了刑事判决再审委员会作为独立的申诉案件受理的复查机构[2]。我国的冤错案纠错机制和诸多大陆法系国家相似,没有单设专门的错案受理机构,再审制度同时承载着发现刑事错案并对刑事错案进行审理纠正的双重职责。这在机构设计上存在三个方面的问题:第一,法院作为发现错案、启动再审的主要机构之一,与法院中立、审控分离、不告不理等原则有抵牾之嫌。第二,作为错案发现者的法院同时也是审判者,如何在审理中有效避免先入为主的观念,令人怀疑。第三,关于审判环节的冤错案责任,自判自纠机制在纠错动机与再审公正性方面存在明显的缺憾。因此,笔者认为有必要设立独立的申诉受理与冤错案复查机构,并赋予其调查权,通过对申诉案件的全方位审查,考察是否存在证据不足、刑讯逼供等足以推翻原判决的事由,最终决定是否将案件提交到法院,由法院最终裁判。从当前已披露的冤错案平反信息来看,几乎每个无辜者或其家人都曾经或正在以各种不同的方式多次向各级人大、政法委等部门上访,部分案件是上访后直接得到相关部门重点督办才获得了再审的机会,更多案件得以再审也要感谢这些部门的干预。由此可见,法院系统以外的国家权力部门对申诉人获取再审机会的重要性[3]132。基于这些事实,在司法机关之外引进冤错案的第三方发现机制,建立独立的申诉案件复查委员会,不仅有利于拓宽冤错案的申诉控告渠道,而且分工合理、有效制约的“发现—审理”机制也有助于缩短冤错案平反的耗时。

(二)案件平反依赖于偶然性事实因素的现象出现改观

在申诉控告期内,推动冤错案平反的关键性动力因素就是我们需要考察的平反事由。所谓平反事由,是指冤错案平反获得突破的转折性契机。平反事由与平反途径既有交叉,也有区别。审判监督程序启动的平反事由,既可能是审判监督程序(即平反途径)之外的事实性因素,也可能就是提审、指定再审、抗诉等规范性平反途径自身。对23个冤错案的平反事由进行分类归纳发现,各类平反事由及其所占比例分别为:涉诉法院自纠,25%;涉诉检察院自纠,9%;最高检或最高法介入, 9%;真凶浮现,22%;媒体介入,9%;其他契机,13%;暂无资料,13%。根据报道披露,除去暂无资料的那部分案件,涉诉法院、检察院自纠以外的平反事由占比高达53%,包括真凶浮现、媒体介入、最高检或最高法的介入及其他契机。

然而,较之以前,新一轮司法改革中这23个冤错案的平反事由体现出对某些偶然性事实因素依赖程度降低的特点。

第一,“真凶浮现”或“亡者归来”类平反事由的比例降低。在公众印象中,典型的冤错案,如佘祥林案、赵作海案,往往都是由于“真凶浮现”或“亡者归来”而真相大白①如前所述,在陈永生教授统计的20起案件中,因出现真凶而被纠正的有17起,因被害人“复活”而被纠正的有3起。没有一起是司法系统主动发现原审判决事实不清、证据不足或发现新的能证明被告人无罪的证据而主动纠正的。参见陈永生《我国刑事误判问题透视——以20起震惊全国的刑事错案为样本的分析》,载《中国法学》2007年第3期,第51页。。这一点在23起重大冤错案样本中出现了不同的情形,其中仅有5起是因为“真凶浮现”而得到平反,这一冤错案平反的转折性事由只占22%;以“亡者归来”为转折性事由的案件则没有出现;直接因“证据不足”而获得纠正的案件所占比例明显提高,为57%,如徐辉案、念斌案、陈传钧案②陈兴良教授将广东省高级人民法院(2014)粤高法刑四终字第127号刑事附带民事判决书视为“疑罪从无的一个司法范本”。参见陈兴良《一份疑罪从无的判决书:分析与评论》,载《中国法律评论》2015年第4期,第155页以下。陈传钧案由广东省高院于2015年8月17日平反,因此该案未列入2013年至2014年的23个样本中。。这是一个显著的变化,表明疑罪从无理念在这些冤错案平反中所发挥的作用正不断加强。因为无论是“真凶浮现”还是“亡者归来”,均属于罕见性平反事由,但这类事由若在平反事由中占据较高比例甚至主导性比例,则一方面说明冤错案的平反寄托于偶然性因素,另一方面也说明平常型“证据不足”事由推动案件平反的动力不足。不同于“真凶浮现”型、“亡者归来”型冤错案,平常型“证据不足”冤错案的平反更依赖于司法机关自身的纠错动力。在这个意义上,这类平反案件的比例若能持续提高,在一定程度上表明司法机关对冤错案纠错意志加强,无罪推定、疑罪从无等理念在审判监督程序中发挥了越来越重要的作用,这对申诉控告权的有效实现是一个利好信息。

第二,“留得人头在”作为平反必要条件的规律开始被突破。此前的司法实践中,已被平反的冤错案几乎没有当事人已经被执行死刑的,搜集到的唯一例外是2005年被平反的湖南滕兴善“故意杀人案”③参见佚名《那些不得不谈的死刑冤假错案》,http://www.scxsls.com/zhuanti/ht-sxyuanan/,2015年7月2日。。可见,“留得人头在”几乎成为冤错案平反的必要条件,当事人一旦被执行了死刑,平反纠错的可能性将非常渺茫。与此密切关联的另一现象是,冤错案形成中普遍存在“疑罪从缓”的逻辑,法官在审理存疑的重大刑事案件中往往抱有“留得人头在”的侥幸心理,“留有余地的判决”成为常见的应对选项④陈兴良在评析张氏叔侄冤案时,明确批评了“留有余地的判决”:“留有余地的判决几乎成为处理此类疑案的通行做法,正是这一做法给冤案的发生埋下了祸根。”参见陈兴良《张氏叔侄冤案反思:留有余地判决埋祸根》,载《中国法律评论》2014年第2期。与此相反,沈德咏大法官在批评这一现象的同时也肯定其客观上“功大于过”:“现在我们看到的一些案件,包括河南赵作海杀人案、浙江张氏叔侄强奸案,审判法院在当时是立了功的,至少可以说是功大于过的,否则人头早已落地了。面临来自各方面的干预和压力,法院对这类案件能够坚持作出留有余地的判决,已属不易。”参见沈德咏《我们应当如何防范冤假错案》,载《人民法院报》2013年5月6日,第2版。。例如,张氏叔侄案二审判决改判张辉死缓时,法官看似轻描淡写实则意味深长地写下一句:“鉴于本案的具体情况,张辉尚不属于须立即执行死刑的罪犯。”新一轮司改中,就笔者统计的仅两个年份的案件中,已经包含了即使当事人已被执行死刑但仍通过审判监督程序予以平反的呼格案。此外,还有一直没有淡出公众视野的聂树斌故意杀人、强奸妇女案,在2014年12月最高人民法院指令山东省高院对聂案进行复查后,其所受关注陡增,当时距当事人被执行死刑已经20年。2016年6月6日,在山东省高院四次延期复查后,最高人民法院决定依法提审聂案,并按照审判监督程序重新审判,再次显露出已决犯亦可被平反的希望⑤参见最高人民法院于2016年6月8日发布的《最高人民法院决定依法再审聂树斌故意杀人、强奸妇女一案》,http:// www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-21751.html,2016年6月13日。。“留得人头在”作为平反必要条件不断被突破,在一定程度上显示出司法机关在这一时期对冤错案平反纠错的决心和意志。

值得注意的是,实践中“申诉不减刑”的做法强化了平反对偶然性事实因素的依赖性。《刑法》第78条第1款、《刑事诉讼法》262条第2款将“确有悔改表现”、“确有悔改”作为减刑、假释的必要条件。实践中,当事人或其亲属通过喊冤来申诉、控告的举动被错误地解释为不满足“悔改”这项减刑条件。例如,根据司法部2003年颁布的《监狱教育改造工作规定》第51条第2款,“认罪悔罪”是“改造积极分子”的评定条件之一。诸多申诉的罪犯无法获得减刑、假释及表扬、记功等与罪犯服刑有关的“政治性”奖励。例如,安徽高院在“罪犯张松坚不予减刑案”中裁定:“罪犯张松坚在服刑期间遵守法律和监规,积极参加劳动,表现较好,但在原判事实清楚,证据确实充分的情况下,仍否认原判认定的绝大部分犯罪事实,未能认识所犯罪行的严重性和社会危害性,不能认定其‘认罪悔罪’。张松坚不符合法律规定的减刑条件,依法裁定不予减刑。”①参见佚名《最高法发布减刑、假释、暂予监外执行8件典型案例》,2015年2月13日,http://legal.people.com.cn/n/ 2015/0213/c42510-26563901.html,2016年2月3日。喊冤申诉还是吞冤减刑,成为案件当事人的博弈逻辑。事实上,从23个样本的已有报道看,相当一部分当事人坚持“不合作”,不惜以不能减刑为代价,不断申诉与上访;也有当事人为了争取减刑而选择“合作”(见表4)。例如,王本余经历了减刑被推迟后,不敢再写申诉材料。减刑甚至成为诱逼当事人“合作”的重要手段②参见冯明文《男子被误判死缓服刑16年 出狱前11天母亲去世》,2014年4月15日,http://news.ifeng.com/a/ 20140415/40002690_0.shtml,2016年1月20日。。“申诉不减刑”的做法不仅在事实上压制了申诉控告权的实现,也阻碍了有关机关通过常规申诉控告途径发现平反线索,这在客观上加剧了冤错案平反对“真凶浮现”、“亡者归来”等偶然性事实因素的依赖程度。鉴于此,中央政法委、两高近年在相关规定或指导意见中频繁强调“罪犯提出申诉、控告的,不影响对其减刑、假释”③例如,中央政法委在《关于切实防止冤假错案的规定》(中政委〔2013〕27号)第11条强调:“罪犯提出申诉、控告的,不影响对其减刑、假释。”最高人民法院在《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》(法释〔2012〕2号)第2条第2款强调:“对罪犯在刑罚执行期间提出申诉的,要依法保护其申诉权利,对罪犯申诉不应不加分析地认为是不认罪悔罪。”最高人民检察院2015年发布的《关于在刑事执行检察工作中防止和纠正冤假错案的指导意见》规定:“要畅通在押人员控告申诉渠道……及时接受被监管人的控告申诉。”。

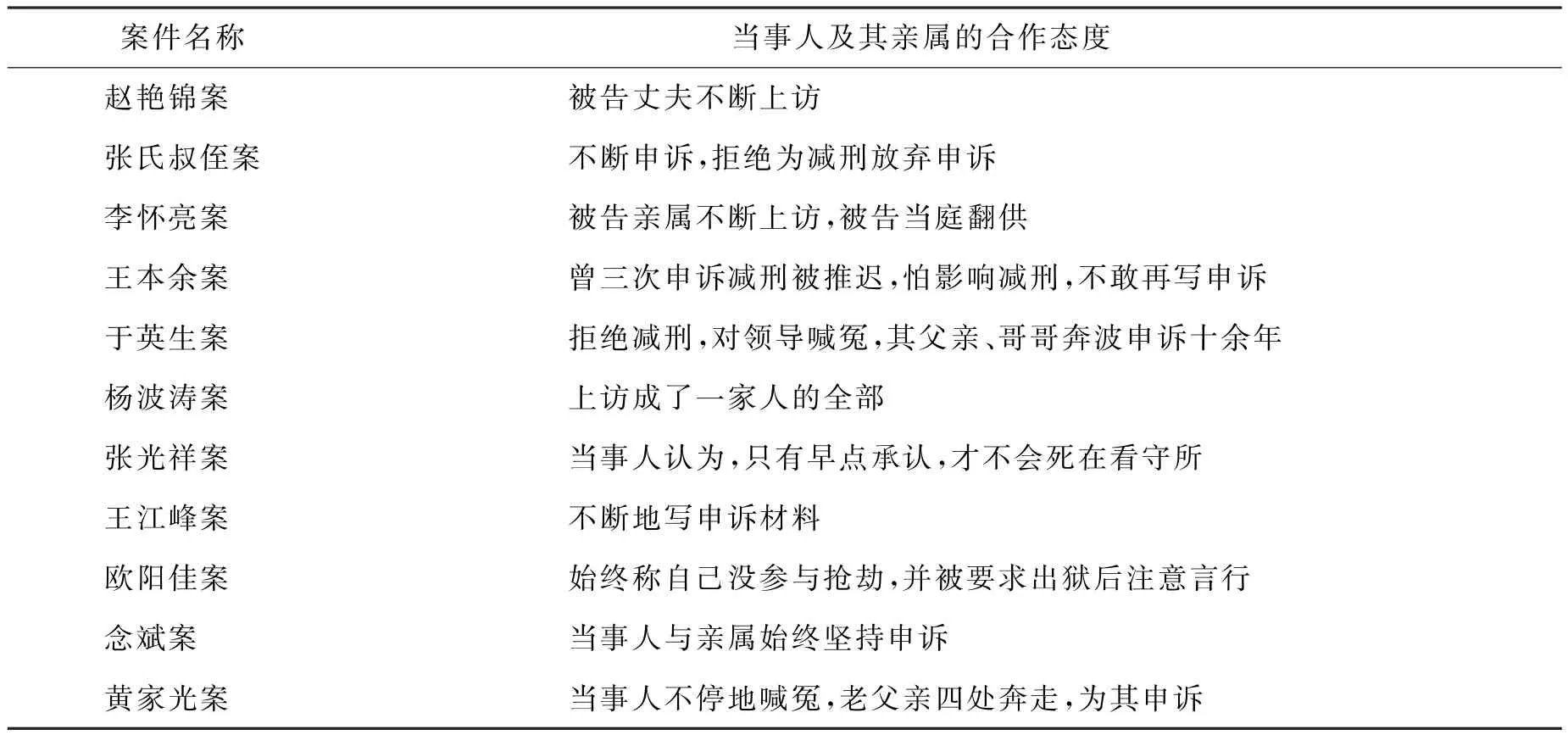

表4 11个样本中当事人及其亲属在平反过程中的合作态度

(三)冤错案的涉诉法检主动纠错动机不足

根据上述23起冤错案平反事由的分析统计,可以看到冤错案平反纠正的多元监督模式事实上发挥了重要作用。其中,涉诉法院自纠占25%,涉诉检察院自纠占9%;而涉诉法检以外的平反事由则占53%,明显超过了涉诉司法机关自纠的比例。不难看出,涉诉法检在冤错案发现与平反过程中主动性不足。

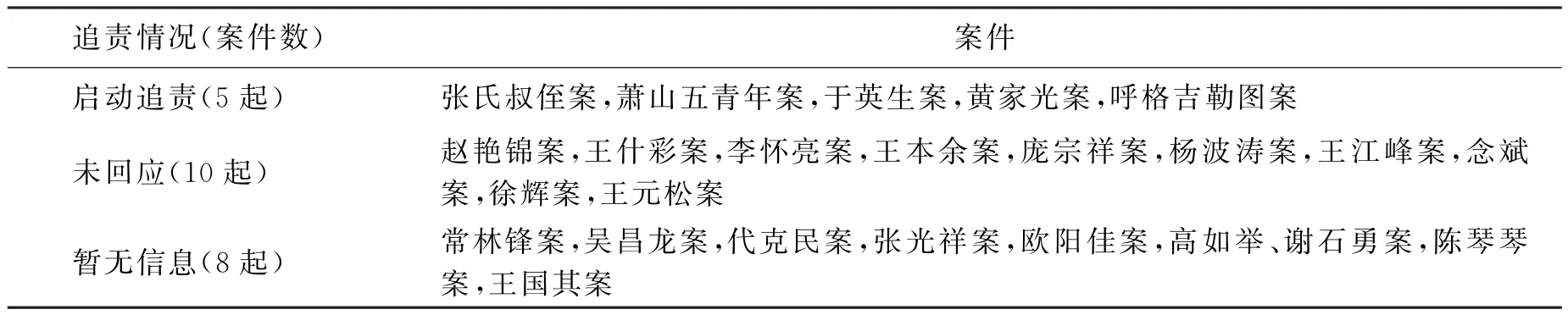

与此密切相关的是平反后的控告追责困境(见表5)。申诉控告权的实现不仅包括通过各类上诉、申诉以及其他审判监督程序实现对冤错案的平反纠错,还体现在对导致冤错案的责任主体的控告追责上,包括对冤错案责任主体的法律责任的确定和实际履行[3]118。从相关报道看,23起案件中的15起有关于追责情况的报道,其中5起案件报道已启动追责,但没有透露更多的细节;其他10个案件则是有关方面未回应、未处理、未透露等。冤错案追责情况信息不透明所折射的是尴尬的追责现状以及巨大的追责阻力。

表5 23起冤错案的追责情况

制约涉诉法检主动纠错与追责的原因,也是导致平反耗时漫长的原因,如舆论因素、维稳因素等。面对可能存在的刑事冤错案,一些国家并没有一味地等待被判刑人的申诉,而是建立了主动纠察冤错案的机制。同时,该机制也给被错判有罪的人增设了一条便捷的申诉渠道[4]。如英国的刑事案件复审委员会在调查完毕后不仅可以根据申请提起再审,还可以直接提交案件要求再审,其人员任免不受议会干预,且具有充足的财政预算,从而保证了委员会的相对独立性[4]。在大陆法系国家的刑事冤错案救济中,司法机关往往占据主导地位,我国亦是如此,英国刑事复审委员会的制度设计对改善我国涉案法检自纠主动性不足的问题有许多值得借鉴的地方。

此外,不合理的错案责任界定是压制纠错与追责主动性的重要因素。冤错案已成为许多一线办案人员的“首位压力源”,将所有案件质量问题都归责于司法人员的观念需要改变[5]。这种错误观点在司法实践中渐渐演变为冤错案平反的“紧箍咒”:面对极有可能被确认的冤错案,一些办案人员担心责任追究的扩大化或不公正处理,通过多种方式规避或阻止再审程序启动;针对正在纠正或亟待纠正的错案,不少新闻媒体对一些办案人员进行发泄性的指责或“舆论审判”,导致一些办案人员心理压力过大,使其对纠正冤错案讳莫如深,更加不敢也不愿去纠正,在某种程度上已经形成恶性循环现象[5]。司法责任制是新一轮司法改革重点强调的“牛鼻子”问题,形成客观的过错责任追究机制应成为这一关键机制的完善方向,并在此基础上明确司法人员的责任界限,合理划定追责范围,明晰权责主体,避免片面为平息舆论和政治压力而产生的转嫁式责任超重现象。与此相关,完善的司法责任制有助于形成合理的无罪判决率,这是疑罪从无原则的自然体现,也是从原案审理中减少冤错案、从源头上发挥主动纠错的重要举措,而强求有罪判决率则往往是冤错案产生的促因之一[6]。2015年1月20日召开的中央政法委工作会议要求中央政法各单位和各地政法机关于2015年坚决取消有罪判决率等不合理的考核项目①参见陈菲、邹伟《中央政法委取消有罪判决率等考核指标》,载《新华每日电讯》2015年1月22日,第2版。,这是一项重要的尝试。

(四)申诉控告进程中的既判力危机与审判障碍危机并存

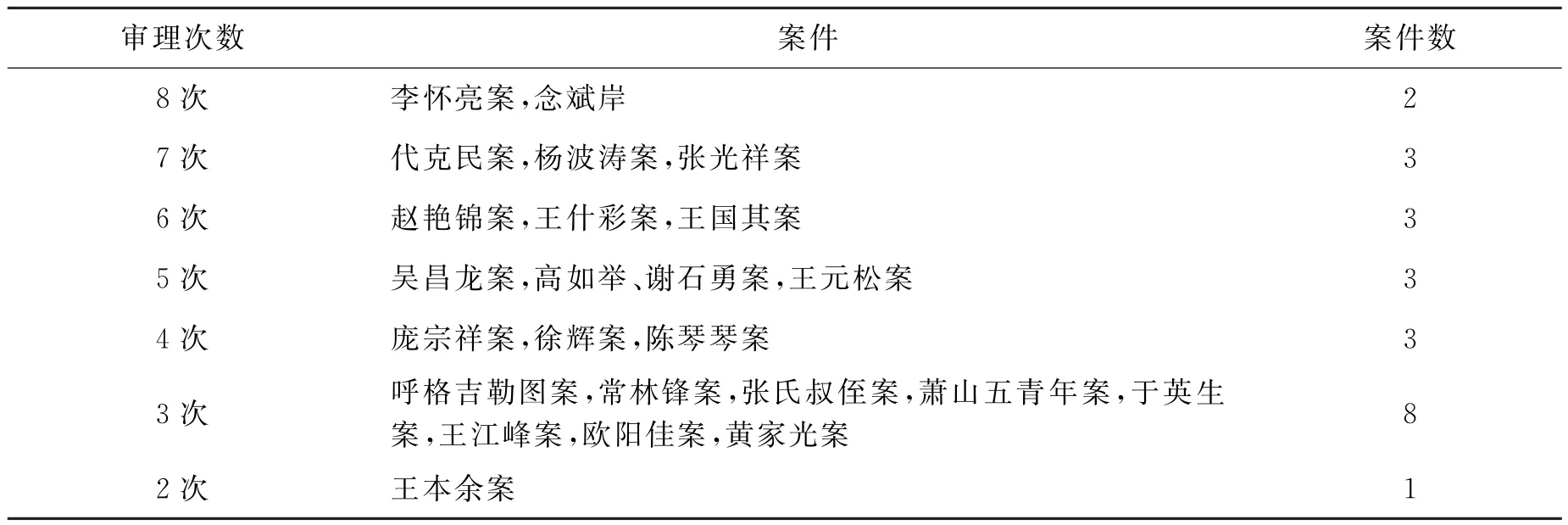

本文所涉23起冤错案件,在各省各级法院共审理108次,平均每起案件需审理近4.6次,平均2.3年审理一次(见表6)。对比这两个数字,案件平反过高的审理次数与较低的审理频率并存,反映的是既判力危机与审判障碍危机并存的事实。波斯纳指出,“效率是公正在法律中的第二个意义”[7]18。面对当事人的申诉,司法机关固然需要谨慎对待,不必要的纠错会造成既判力危机;但若效率过低,乃至造成审判障碍危机,同样有违司法公正。这两重弊端虽然方向不同,但都在不同侧面侵蚀当事人的申诉控告权。

审判监督程序固然可以通过平反纠错在冤错案上恢复司法的权威并使人民重拾对司法的信心,但推翻已生效的判决自然会对原判决的既判力带来冲击,这种冲击与审理次数成正比,多次审理后的平反纠错(如念斌案),较之一次审理的平反纠错(如张氏叔侄案),会带来更多次数、更大程度的冲击。尤其是各次审理结果前后不一、相差较大,例如张光祥案中,张光祥先后三次上诉,得到两次死刑缓期两年执行的判决、两次撤销原判发回重审的判决、一次十五年有期徒刑的判决,以及最后的无罪判决。

表6 23起冤错案审理次数

与平反纠错审理次数过多现象并存的,是平反前期再审难以启动的审判障碍现象。关于审判障碍危机,首先,就证据分析角度看,有主客观状况之间存在落差的原因。主观上,法官在职业素养方面的事实认定能力存在不足,法学相关的教育、考试、培训各环节对此都缺乏相应的关注:法学教育注重的是对法律知识的理解,对证据如何认定、事实如何判断等实务性的内容总体上缺乏关注[6]。客观上,《刑事诉讼法》要求法官的证据认定做到“确实、充分”。客观要求和主观素养之间的落差成为冤错案认定与审理中的一个重要障碍,从而导致救济效率低乃至审判障碍危机的出现。

其次,政法委、公安机关的介入或协调是关键的影响因素。当然,政法委的介入对案件平反起到推动作用的不乏其例,例如,在“张氏叔侄案”、“萧山五青年案”等多起冤错案平反中,政法委高层的支持发挥了关键性作用①参见宋识径、左燕燕《政法委改革加速,减少案件干预》,载《新京报》2014年10月23日,第8版。。然而,李怀亮案中,李怀亮被羁押12年严重超期,政法委虽然协调多次,但因为被害人家属情绪激烈,导致案件没人敢说判,也没人敢放人。政法委既没有让公检法按照宪法法律规定的分工制约关系进行判决,也没有做出有担当的决断,而是采用拖延的办法②参见李钧德《平顶山法院为阻止被害人上访,承诺判嫌犯死刑》,2012年6月7日,http://news.xinhuanet.com/local/ 2012-06/07/c_123247377.htm,2015年7月2日。。已有的资料很少直接显示当地政法委在冤错案平反中的反面作用,但当地政法委协调、公检法联合办案毕竟是诸多冤错案形成的常见原因之一③参见陈永生《我国刑事误判问题透视——以20起震惊全国的刑事冤案为样本的分析》,载《中国法学》2007年第3期,第51页以下;陈永生《冤案的成因与制度防范——以赵作海案件为样本的分析》,载《政法论坛》2011年第6期,第11页。,它作为一种惯性阻力,客观上对冤错案平反产生了不利影响,导致其纠正不及时,助长了审判障碍危机。对此,实践中常常需要政法委的正面介入,才能克服此惯性阻力,积极推动案件平反。与其说这是对平反阶段的直接“违法干预”,不如说是在宏观中立立场下的纠偏干预。

再次,审判障碍提高了平反成本,反过来又增加了审判障碍危机。在审判障碍危机下,冤错案当事人的申诉不仅耗时,而且还需要相当高的经济成本。在23起冤错案中,为了得到无罪宣告,赵艳锦家至今仍负债20多万元,徐辉家则早已家徒四壁①参见佚名《河北女子蒙冤被关10年,无罪判决后仍被关20个月》,2013年5月6日,http://news.sina.com.cn/c/2013-05-06/062427034391_3.shtml,2015年7月2日;佚名《从有罪推定到无罪释放》,http://news.ifeng.com/a/20140930/ 42124541_0.shtml,2015年7月2日。。平反的高成本不仅是审判障碍的一种体现,本身也会因为审判障碍而进一步被推高。这里的成本既有经济成本,也有冤错案当事人及其家属对法律知识、救济程序的专业知识成本,还有相关证据事实获取障碍上的信息成本。对于个体力量薄弱的申冤者,加强民间援助是降低平反成本的重要途径。援助主体可以是刑辩律师等专业人士、媒体等[8]。其中,设立平反申冤基金是一项重要的基础性措施。这方面,有的国家在大学法学院内部设立的实践教学机构以及附属于法学院的民间非营利组织作为冤错案救济的重要参与者,为我们提供了可资参考的有益经验。

四、冤错案平反后取得国家赔偿权利的情况分析

获得权利救济除了申诉控告权,还包括取得国家赔偿的权利,这才是救济权的完整展现形态。救济权保障状况的不断完善在取得国家赔偿的权利上体现得更为明显。新一轮司法改革中23起冤错案当事人取得国家赔偿权利的实现状况,则体现出“一长二低”的特点:获赔时间总体过长、实际获偿额占申请赔偿额的比例偏低以及精神损害赔偿额占赔偿总额比例偏低。

(一)冤错案当事人取得国家赔偿的时间参差不齐,诸多案件耗时过长

《国家赔偿法》第23条规定,赔偿义务机关做出是否赔偿决定的期限是2个月。笔者对23个样本中已经取得国家赔偿并能找到获赔耗时数据的16起案件进行了统计②时间的计算方式为从当事人提出国家赔偿申请到当事人收到法院的赔偿决定书为止。,冤错案当事人获得国家赔偿的平均耗时为3.6个月,已超过2个月的法定上限;其中有7起明显超过了法律规定(占44%)。16起案件中耗时最短的是呼格吉勒图案,呼格吉勒图的父母从申请到获得赔偿通知书仅耗时5天。与之形成鲜明对比的是,李怀亮案耗时11个月;而根据已有报道,法院至今未对杨波涛案做出赔偿决定。

对刑事诉讼中合法权益遭受侵害的被追诉人进行及时、合理的赔偿,不仅是公民取得国家赔偿权的应有体现,而且可以“使被打破了的刑事诉讼程序的动态平衡得到弥补和救济”,使冤错案中被扭曲了的公正价值得到一定程度的补救[9]91。对绝大多数刚刚重获自由的冤错案当事人来说,负债累累、家破人亡的生活困境是他们走出监狱所面临的最现实最紧迫的难题,国家赔偿作为金钱的补偿虽然远不能完全消除痛苦,但对当事人生活的重新起步却至为重要。因此,赔偿及时是保障当事人取得国家赔偿权利的重要要求。随着《国家赔偿法》的修改,各地也出台了一系列相关赔偿制度,加快办案节奏是一个重要方面③例如,辽宁法院在深入开展“人民法官为人民”主题实践活动中,要求主审法官应于收到案件之日起七日内送达书面受理案件通知,十五日内向原做出司法行为的法院、赔偿义务机关送达通知书及申请书副本,重大疑难案件应在一个月内召开听证会。不需召开听证会的案件应当在一个月内与当事人见面,同时做法律解释和释明工作。参见杜仪方《国家赔偿制度的中国存在——逡巡于“赔”和“不赔”之间的国家赔偿地方实践》,见葛洪义主编《地方法制评论》2014年第1卷,(北京)法律出版社2014年版。。

现实中影响国家赔偿权及时实现的因素,既有经费保障的内在原因,又有追责关联的外在原因。一方面,国家赔偿由国家专门财政经费保障,由于关系到一市或一省在数据上的“形象”,抵触情绪仍在许多机关中存在[10]。另一方面,一旦赔偿义务机关对冤错案进行赔偿,随之而来的是对案件承办人以及相关部门的责任追究,而这关系到相关人员的职业前途。国家赔偿与追责程序挂钩所导致的现实后果是相关部门和个人迫于追责压力而拖延赔偿。然而,两类程序不仅在程序上不应有必然的关联,而且,冤错案司法责任所应具有的法定过错原则明显严于新《国家赔偿法》在刑事赔偿中确定的违法归责与结果归责相结合的多元归责原则。只要是冤错案,就要求国家做出赔偿;但其中司法人员若不存在法定过错,则未必要求追责。国家赔偿与责任追究完全是泾渭分明的两码事,将其混为一谈,阻碍了国家赔偿的顺利进行。因此,将国家赔偿与冤错案责任追究在程序上和归责原则上切实脱钩,是提高冤错案赔偿时效性的关键举措。

(二)申请赔偿额与实际获偿额差距较大

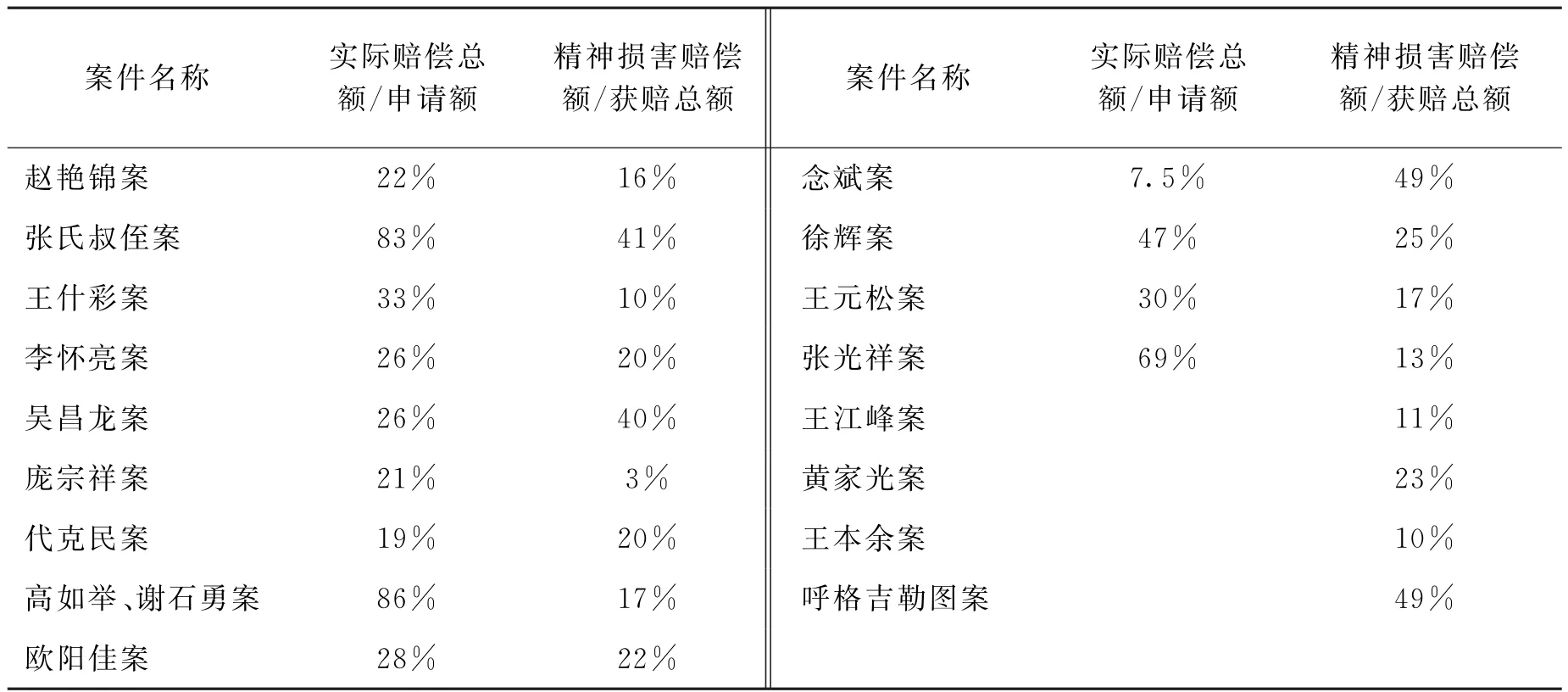

关于赔偿额,当事人与赔偿义务机关在赔偿范围、赔偿标准等问题上无疑存在较大的认识差异。如表7所示,在已获得相关数据的17个案件中,仅有5个案件的实际赔偿数额占申请数额的比例超过了30%。差距最大的为念斌案,所申请的1 500万赔偿额仅有113万元获得福州中院的支持。去除当事人申请数额中的不理性因素和申请策略因素,申请数额与实际获赔数额之间的巨大落差是不容否认的(见表2、表7)。

表7 17起冤错案赔偿总额与申请额、精神损害赔偿额与获赔总额对比

造成这种落差的原因,首先来自对赔偿范围、赔偿标准的不同定位。各国的国家赔偿标准主要有三类:惩罚性标准、补偿性标准和抚慰性标准。2012年修改后的新《国家赔偿法》在国家赔偿标准中仍采用抚慰性标准。在冤错案赔偿中,赔偿范围限于法定损害而非实际损害,即从损害的内容到损害的种类,赔偿的种类、标准、方式、限额都是法定的,而不是根据当事人受到的实际损害来进行赔偿。冤错案当事人在赔偿申请书中往往按照实际损害进行主张,包括了工资或误工费、关押期间身体受到伤害的赔偿金及医疗费、律师费等各种费用,而这些损失往往得不到支持。扩展国家赔偿范围的呼声一直没有中断,2010年国家赔偿法修改后列入精神损害赔偿,就是对这种努力的一种响应。然而,随着社会发展,不断拓宽赔偿范围仍然需要持续努力,这既可以更充分地实现《国家赔偿法》“填平补齐”的理念,也可以更完整地实现冤错案当事人取得国家赔偿的权利。

其次,关于精神损害赔偿额的悬殊定位,拉低了总体赔偿额与申请额的比值。综合表2、表7可知,精神损害赔偿额的获赔额与申请额的比值大部分明显低于赔偿总额的获赔额与申请额的比值,在这个意义上可以说,2010年国赔法修改引入精神损害赔偿,也带来了申请人和赔偿机关关于精神损害赔偿计算的悬殊落差,从而扩大了总体赔偿额的获赔额与申请额之间的差距。但是,赔偿范围扩大至精神损害赔偿毕竟有利于国家赔偿权的实现,而由此所导致的获赔额与申请额比例降低,并不必然说明其不利于取得国家赔偿权的实现。

再次,根据《国家赔偿法》第23条,刑事赔偿中赔偿决定的做出者与赔偿义务机关同构,不利于申请人获得充分赔偿。对此,设立专门机构来辅助冤错案的国家赔偿,以提高国家赔偿效率与数额,将是重要的组织保障。

(三)精神损害赔偿占实际赔偿总额的比例较低

如表8所示,精神损害赔偿数额在实际取得的赔偿总额中所占比例较小,平均比例为22.7%。在有数据可查的17起案件中,只有4起案件超过30%,没有一个案件超过50%。最高的为呼格案、念斌案,同为接近49%。

表8 17起冤错案中各地精神损害赔偿数额占实际赔偿总额比例表

根据“赔偿义务机关所在省份”项的统计,如下两个因素对精神赔偿比例具有较大的影响:

1.大案因素。有数据可查的17起案件涉及12个省份,其中3个省份的精神损害赔偿比例明显较高:浙江(41%)、福建(45%)、内蒙古(30%)。广受关注的大案是提高这3个省份比例的直接原因。所谓大案,首先指受到有关机关、媒体的关注度高,其次指冤错情节具有典型性及冤错程度较高,如浙江的张氏叔侄案、福建吴昌龙案和念斌案、内蒙古的呼格吉勒图案。这些大案纳入这3个省份的统计样本中,由于浙江、福建只涉及冤错大案,内蒙古则尚有其他案件,因此内蒙古的比例又明显低于其他两个省份。由此可见,超过30%的精神赔偿比例基本上是因为大案这样的偶然因素。

2.地域因素。以20%为界,4个东部沿海省份(浙江、福建、广东、海南)均在20%以上,其他省份中除去河南(20%)、湖南(22%),均低于20%。总体上可以得出如下地域特征:东部沿海地区相对高于其他地区。《国家赔偿法》第37条“将赔偿费用列入各级财政预算”的规定,是这一特征的决定性因素。因为较之非精神损害赔偿,精神损害赔偿的计算标准并不明确,裁量余地较大,地域因素因此更为明显地影响乃至决定着精神损害抚慰金及其在赔偿总额中的所占比例。

增列精神损害赔偿,是《国家赔偿法》2010年修改的一大亮点。然而,从这17起案件来看,这项基本权利的实现存在低比例和不平等的特征。两者产生的原因相互关联,应对之策也互为犄角。

一是不平等。上述两个因素也是造成精神赔偿比例差别的原因,其中,大案因素为偶然性事由,大案之大,若仅指冤错程度之高,从类型上可视为合理的差别事由;若单纯指社会关注度之高,一方面属于不合理的差别事由,另一方面也会对冤错案平反与救济中当事人的行为预期和行为逻辑产生直接的不利引导。

根据《国家赔偿法》第35条的规定,致人精神损害且“造成严重后果的”,赔偿义务机关应当支付“相应的”精神损害抚慰金。通过两个不确定的法律概念,以“严重性”表达了赔与不赔的门槛基准,以“相应性”确立了赔偿的数额基准,而两项基准的具体内涵有待相关规范文件的具体化以及赔偿实践的经验归纳。国务院2011年颁布的《国家赔偿费用管理条例》(国务院令第589号)、最高检2010年颁布的《人民检察院国家赔偿工作规定》(高检发〔2010〕29号)等规范性法律文件,均未涉足“相应性”基准的规范内涵。借鉴比较法上的立法例或判例,是建构“相应性”基准要素的一个方向。例如,韩国早在1967年的《国家赔偿法》第3条第5项规定,对生命或身体之被害人之直系尊亲属、直系卑亲属及配偶,以及因身体等受伤害之其他被害者,应在总统令所定之标准内,参照被害者之社会地位、过失程度、生计状况及损失赔偿额等,赔偿其精神慰问金[11]229。从法院赔偿决定书中去提炼“相应性”基准的实际考虑要素,是规范化“相应性”基准尤其值得关注的重要途径,例如,在张氏叔侄案中,法院考虑侵权机关及其工作人员的过错程度、侵害的具体情节以及受害人精神损害的后果这三项因素[12]。

二是低比例。2014年7月,最高人民法院通过《关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》(法发〔2014〕14号),对精神损害抚慰金数额做出了明确规定,精神损害抚慰金的具体金额原则上不超过人身自由赔偿金、生命健康赔偿金总额的35%,最低不少于1 000元①《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》(法发〔2014〕14号)为具体数额明确规定了上下限,这也意味着浙江张氏叔侄案国家赔偿中高额的精神损害赔偿数额将成为历史。。这主要是出于确保国家赔偿精神损害的平等性格局考虑,但客观上对大案提高精神赔偿比例起到了抑制作用。

五、余论:从依赖良心与偶然性事实的救济到制度性救济

通过对救济权的双重内容结构在冤错案平反与赔偿中的实现状况的分析,不难发现,诸多沉疴弊病的症结都指向审判监督程序的启动和运行时所受到的掣肘。这从反面凸显出以审判为中心的组织保障对“争个说法”和“争个馒头”的两类救济权在冤错案平反中获得充分实现具有关键意义。

审判不是法官的独角戏,也不是公检法三机关的强势配合[13]。根据《宪法》第135条,三机关的关系除了“分工负责,互相配合”外,还包括“互相制约”;而制约中的结构地位,根据《宪法》对三机关的表达顺序则是“人民法院、人民检察院和公安机关”。合而言之,就是四中全会决定中高调重申的“以审判为中心”。然而,刑事诉讼实践中,以审判为中心的观念在立法、诉讼结构、制度和技术层面却是缺失的,审判偏离了整个诉讼程序的中心位置而呈现出“离心化”倾向,于是出现了以侦査、审査起诉,审判之间相互平行、首尾相继的“流水线”型诉讼结构。而公安机关在中国政法系统中居于强势地位的法制传统,再加上公检法三机关内部不尽合理的考评机制,这一结构在实践中就异化为“侦查中心主义”[14],致使“条块分割般的明确分工不正常地结合成一体化结构,分工负责的意义大打折扣”[15]。

以上述23起冤错案中公检法互相制约状况而言,人民法院审判制约乏力的现象不仅存在于冤错案的产生环节,也明显体现在平反过程中。一方面,对明显“带病”进入二审、再审程序的案件,人民法院不能有效地依法行使制约权。例如,在浙江张氏叔侄案中,非法取证行为证据明确,有罪证据中有关作案细节的矛盾十分明显,尤其是死者王冬指甲中的DNA检测结果显示该成分并不属于两张,然而,一审判决没有采纳该意见,二审判决则指出:“本案中的DNA鉴定结论与本案犯罪事实并无关联,不能作为排除两被告人作案的反证。”①参见刘长等《牢头狱霸十年前作伪证致冤案 这回,当真的证人》,2013年3月30日,http://www.infzm.com/content/ 89144,2015年7月2日;张岂凡《无视DNA物证,看守所放“卧底”》,2013年3月27日,http://news.sina.com.cn/c/ 2013-03-27/071926653663.shtml,2015年7月2日。这不仅是冤错案产生的原因,也对冤错案的平反产生了现实的阻碍。其次,在平反过程中,因证据状况发生重大变化、证据缺失、证据链无法形成或证据体系存在瑕疵等情况而陷入“定放两难”境地的法院,出于自身压力的考虑或为了配合检察机关的工作、顾及检察机关的脸面,往往会选择“建议检察机关撤回起诉”或做出“留有余地的判决”。在23起冤错案中,庞宗祥案,高如举、谢石勇案,王国其案等3起案件是由检察院撤回起诉,也就是说冤错案当事人到最后仍然没有收到一份无罪判决书,这既是对撤回起诉制度内涵的曲解,也回避了制约功能的发挥。这也是因为在中国现实生态中处于弱势地位的法院,对刑事诉讼程序前一诉讼流程制约乏力,于是形成了“以和为贵”的刑诉局面[14]。

冤错案的产生,审判制约乏力是重要诱因之一;冤错案的平反,则首先需要确立能够克服审判制约乏力的平反机制,即以审判为中心的平反机制,这是指冤错案平反的再审程序围绕审判而建构和展开,其重心在于发挥审判在再审中疑案必纠以及彰显救济权的功能。如前所述,新一轮司法改革中这23个冤错案的平反对“真凶浮现”、“亡者归来”等特定的偶然性事实因素的依赖以及通过“疑罪从缓”来等待以后平反的侥幸逻辑,已经有所改观。冤错案平反赔偿中救济权的实现状况具有杠杆作用,而作用的发挥依赖于系统的制度性设计,其中,以审判为中心的平反机制所提供的组织保障是关键。不仅如此,以审判为中心的平反机制还将对进一步构建以审判为中心的诉讼制度改革发挥倒逼和提速作用,这样才能推动冤错案平反从依赖良心与偶然性事实的救济向制度性救济转变。

[1]陈永生:《我国刑事误判问题透视——以20起震惊全国的刑事冤案为样本的分析》,《中国法学》2007年第3期,第47页。[Chen Yongsheng,″The Reason of Criminal Misjudged Cases Based on 20 Nationa-lknown Cases,″China Legal Science,No.3(2007),p.47.]

[2]陈卫东:《刑事错案救济的域外经验:由个案、偶然救济走向制度、长效救济》,《法律适用》2013年第9期,第20页。[Chen Weidong,″The Foreign Relief Experience of Criminal Misjudged Cases,″Journal of Law Application,No.9(2013),p.20.]

[3]刘品新主编:《刑事错案的原因与对策》,北京:中国法制出版社,2009年。[Liu Pinxin(ed.),The Reasons and Countermeasures of Criminal Misjudged Cases,Beijing:China Legal Publishing House,2009.]

[4]詹建红:《刑事错案救济机制的西方经验及其借鉴——以两大法系主要国家为参照》,《法学评论》2015年第2期,第155-156页。[Zhan Jianhong,″Western Experience on Remedy Mechanism of Criminal Misjudged Cases,″Law Review,No.2(2015),pp.155-156.]

[5]雷小政:《“铁案”不“铁”:刑事错案认定标准与责任追究》,《武陵学刊》2015年第2期,第55-58页。[Lei Xiaozheng,″The Concept and Accountability of Criminal Misjudged Cases,″Journal of Wuling,No.2 (2015),pp.55-58.]

[6]金泽刚:《法官错判的原因与防治——基于19起刑事错案的样本分析》,《法学评论》2015年第2期,第143-145页。[Jin Zegang,″The Reason and Prevention of Criminal Misjudged Cases Based on 19 Cases,″Law Review,No.2(2015),pp.143-145.]

[7][美]理查德·A·波斯纳:《法律的经济分析》,蒋兆康译,北京:中国大百科全书出版社,1997年。[R.A. Posner,Economic Analysis of Law,trans.by Jiang Zhaokang,Beijing:Encyclopedia of China Publishing House,1997.]

[8]王淑慧:《刑事错案的法律救济》,《法制与社会》2014年第23期,第110页。[Wang Shuhui,″Legal Remedy Mechanism of Criminal Misjudged Cases,″Legal System and Society,No.23(2014),p.110.]

[9]向泽选、武晓晨、骆磊:《法律监督与刑事诉讼救济论》,北京:北京大学出版社,2005年。[Xiang Zexuan, Wu Xiaochen&Luo Lei,The Legal Supervision and Criminal Litigation Relief Theory,Beijing:Peking University Press,2005.]

[10]舒炜:《冤假错案与国家赔偿那些事》,《廉政瞭望》2015年2期,第45页。[Shu Wei,″On Criminal Misjudged Cases and State Compensation,″Honest Outlook,No.2(2015),p.45.]

[11]王乐龙:《刑事错案:症结与对策》,北京:中国人民公安大学出版社,2011年。[Wang Lelong,Criminal Misjudged Cases:Reasons and Countermeasures,Beijing:Chinese People’s Public Security University Press, 2011.]

[12]杜仪方:《国家赔偿中的“相应”精神损害抚慰金——(2013)浙法赔字第1/2号浙江省高院张氏叔侄赔偿决定书评析及展开》,《浙江学刊》2015年第1期,第140页。[Du Yifang,″′Corresponding′Compensation for Mental Suffering of State Compensation,″Zhejiang Academic Journal,No.1(2015),p.140.]

[13]闵春雷:《以审判为中心:内涵解读及实现路径》,《法律科学(西北政法大学学报)》2015年第3期,第37页。[Min Chunlei,″Tria-lcentered System:Concept and Realization,″Science of Law(Journal of Northwest University of Political Science and Law),No.3(2015),p.37.]

[14]魏晓娜:《以审判为中心的刑事诉讼制度改革》,《法学研究》2015年第4期,第88-92页。[Wei Xiaona,″Reform of Tria-lcentered System of Criminal Procedure,″Chinese Journal of Law,No.4(2015), pp.88-92.]

[15]韩大元、于文豪:《法院、检察院和公安机关的宪法关系》,《法学研究》2011年第3期,第5、18页。[HanDayuan&YuWenhao,″TheConstitutionalRelationshipbetweenCourt, Procuratorate and the Public Security,″Chinese Journal of Law,No.3(2011),pp.5,18.]

A Study on the Implementation Status of the Right of Relief in Redressing Criminal Misjudged Cases:Based on the 23 Sample Redressed in the New Round of Judiciary Reform

Zheng Lei Chen Dui

(Guanghua Law School,Zhejiang University,Hangzhou310008,China)

Redressing criminal misjudged cases with high frequency in recent years is being deemed as″the first key word″in the new round of judiciary reform.There were 23 criminal misjudged cases being redressed between 2013 and 2014,which provide rich examples for investigation into the implementation status with regard to the right of relief of aggrieved parties.Redressing and state compensation,the two main aspects of relief,correspond rightly to the dual structure of the right of relief,right of complaint and charge and the right to state compensation,which are respectively provided in Article 41(1)and Article 41(3)of theConstitution of PRC(CRPC).From the perspective of the right of complaint and charge,the appearance of dependence on contingent factors has changed a little,however,some problems still exist.(1)Long time consuming of redressing.According to statistic data,redressing of the 23 criminal misjudged cases averagely cost 10.4 years,which means the defendant who were pronounced guilty by mistake have to suffer captivity for a virtually long time,which consists quite a part of his/her life.The reasons of this problem is complex.As for reasons in the facts, first of all,intervene from the former case-handling organs and staff who were in charge of criminal misjudged cases brings great troubles to the courts during the period of redressing. Meanwhile,the unreasonable pressures of maintaining stability and pressures from public opinions are other important adverse influences.As for reasons in the laws,some relative norms provided in Criminal Procedural Law are too abstract to ensure the right of complaint and charge.(2)Lack of motivation of courts,procurators in charge to correct the misjudged cases. Statistical data from the 23 criminal misjudged cases show that other external turning points of redressing the criminal misjudged cases reach up to 53%,which exceed the court’s and the procurators’portion clearly.It is not difficult to draw a conclusion that the involved court and procurators lack motivation to redress the criminal misjudged cases at hand.For this,the unreasonable misjudgments accountability system is an important reason.(3)The decisive effect of accidental factors to redress the misjudged cases.As statistical data show,redressing turning points were always related to some accidental factors.However, the criminal misjudged cases redressed in the new round of judicial reform are less dependent on accidental factors compared with the cases before,and it gives expression to the following two phenomenal signs:firstly,the redressing turning point such as″emergence of true murder″or″returning of the dead″is less prevalent than before;secondly,the factor of″the misjudged offender still alive″as an indispensability requirement has been changed.In criminal practice before,it was nearly impossible to redress the misjudged case once the misjudged offender had been executed.However,exception of this phenomenon appeared in these years,e.g.,in the famous misjudged″Hu Ge Ji Le Tu Case.″(4)The dual crisis of res judicata and trail obstacles.It took 108 times in all to open court sessions during the redressing of the 23 criminal misjudged cases,averaging 4.6 times per case. Taking the factor that it took an average of 10.4 years to redress the 23samples into consideration,it was every 2.3 years that judicial branches opened a court session.Comparing the two figures,we reach the conclusion that the redressing course experience both too many times of trials and the low efficiency of trials,which means that the related dual crisis of res judicata and trail obstacles still exists.From the perspective of right to state compensation,the problems can’t be ignored:(1)Durations of wrongly convicted persons to gain state compensation varied,most of which took a considerably long time.It took an average of 3.6 years of wrongly convicted persons to gain state compensation,which exceeded the duration of 2 months stipulated by law by 80%,and in 16 criminal misjudged cases with duration data of state compensation,there are 7 cases (accounting for 44%)that exceeded the legal time limit drastically.The practical reasons hindering state compensation consist not only of immanent factors of the guarantee of sufficient financial fund,but also related external reasons from the involved organs and persons.(2)The great gaps between the claimed amount and the actual amount of state compensation.In the 13 samples with 2 kinds of related amount,only 5 cases could reach 30%.The reasons for the wide gaps could be listed as follows:firstly,the different orientation and understanding of scope and of standards of the state compensation.Secondly,the different orientation of mental damage compensation reduced the actual amount of claimed amount.Thirdly,according to Article 23 ofState Compensation Law,the decision of criminal compensation is made by the organs under compensatory obligations,which obviously has negative effects on the adequate compensations the applicants could get.(3)Low proportion of mental damage compensation of the total compensation.The proportion of the actual mental damage compensation in the total compensation is as low as an average of22.7%.Regionalfactorshavegreatinfluenceon,evendecide,themental compensation proportion.From the analysis above,it’s obvious that obstacles in running and starting criminal trial supervision procedure is most important not only for the crux problems mentioned above,but also for the indication of its improvement we could see in some of the 23 cases.Therefore,we can draw a conclusion that to ensure the realization of the right of relief with dual structure adequately in criminal misjudged cases,the critical point is the institutional safeguard function of the rights,i.e.a trial-centered redressing system.

misjudged cases;right of relief;right of complaint and charge;right to state

10.3785/j.issn.1008-942X.CN33-6000/C.2015.11.303

2015-11-30[本刊网址·在线杂志]http://www.journals.zju.edu.cn/soc

[在线优先出版日期]2016-07-28[网络连续型出版物号]CN33-6000/C

国家2011计划司法文明协同创新中心项目

1.郑磊(http://orcid.org/0000-0002-0926-9570),男,浙江大学光华法学院副教授,2011计划司法文明协同创新中心研究人员,法学博士,主要从事宪法学研究;2.陈对(http://orcid.org/0000-0002-0125-2184),男,浙江大学光华法学院硕士研究生,主要从事民商法学研究。