三阶教《七阶礼》与佛名礼忏

内容摘要:大住圣窟所刻《略礼 七 阶 礼 佛 忏悔等文》与三阶教《七阶礼》有诸多相似之处,从《七阶礼》的演变轨迹及大住圣窟对三阶教的影响等方面可以确定《略礼 七 阶 礼 佛 忏悔等文》影响了《七阶礼》,从中可窥《七阶礼》的起始形态,并为研究信行的广、略《七阶佛名》提供了线索。三阶教“六时礼拜佛法大纲”应是广、略《七阶佛名》的纲领性文字,据此大纲并结合敦煌《七阶礼》诸写本可大致推出广、略《七阶佛名》的原貌及敦煌遗书中诸种《七阶礼》类型的内容与结构。以此为基础,就可详细探究与《七阶礼》抄写在一起的《十方礼》《寅朝礼》等礼忏文与《七阶礼》之间的关系。

关键词:三阶教;七阶礼;佛名礼忏;大住圣窟

中图分类号:K879.59;G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-0092-10

Abstract: Lveli Qijielifo Chanhui Dengwen engraved in the Dazhusheng Cave has much in common with the Qijie Li of the Three-Stage School, the influence of the former on the latter judged by the evolution and impact of the Dazhusheng Cave on the Three-Stage School. These engraved texts can not only show how the Qijie Li took shape, but also provide clues for studying the Guang Qijie Foming and Lve Qijie Foming written by Xin Xing. An“outline of worshipping Buddhas in six periods of day and night”of the Three-Stage School is likely the creed of Xin Xings two works mentioned above. Based on this outline and the Qijie Li found among Dunhuang documents, we can briefly speculate on the contents and structure of various versions of the Qijie Li among Dunhuang documents, and on the original texts of the above-mentioned works by Xin Xing. Based on this research, the relationship between Qijie Li and the texts engraved together with it, such as Shifang Li and Yinchao Li, can be explored in detail as well.

Keywords: Three-Stage School; Qijie Li; worshipping Buddha by chanting Buddhas names; the Dazhusheng Cave (Translated by WANG Pingxian)

关于三阶教礼忏法《七阶礼》,唐智昇编撰的《开元释教录》卷18《伪妄乱真录》中记载虽然有《广七阶佛名》(《观药王药上菩萨经佛名》1卷)、《略七阶佛名》的条目,但是并无内容。所幸敦煌遗书中存有一批与三阶教礼忏法有关的写本,但是与信行禅师最初的广、略《七阶佛名》到底有何异同却难以说明。矢吹庆辉[1]、井之口泰淳[2]、广川尧敏[3]、汪娟[4]、杨明芬[5]、张总[6]等中外学者都对《七阶礼》进行过研究,但有待深化之处尚多。

本文拟从探讨《七阶礼》的原貌入手,分析广、略《七阶佛名》的内容,并详细探究与《七阶礼》抄写在一起的《十方礼》《寅朝礼》《黄昏礼》《初夜礼》等礼忏文与《七阶礼》之间的关系。

一 《七阶礼》的初始形态

现在能找到的与《七阶礼》有相似内容的最早材料是刻于河南安阳宝山大住圣窟{1}的《略礼□□□□忏悔等文》,两者都提到十方佛、过去七佛、五十三佛、三十五佛等七阶佛名,两相对照可知它们所指的都是七阶佛。由于大住圣窟刻经首题缺字,目前能明确的仅是《略礼□□□□忏悔等文》,所幸清顾燮光辑著《河朔金石目》卷2明确载有“佛经石刻:略礼七□□□忏悔等文。正书,无年月”[7],并鉴于其与三阶教礼忏文的类似,可将其补足为《略礼 七 阶 礼 佛 忏悔等文》(下文简称《略文》),为便于理解,录文如下:

略礼 七 阶 礼 佛 忏悔等文

南无东 方 须 弥 灯 光明如 来 十 方 佛等一切诸佛、南无毗婆 如来过去七 佛 等一切诸佛、南无普光如来五十 三 佛等一切诸佛、南无东方善德如来 十 方 佛 等一切诸佛、南无拘那提如来贤劫千佛 等 一 切 诸佛、南无释迦牟尼如来卅五佛 等 一 切 诸佛、南 无 十方无量佛等一切诸佛、南无过现未来十方三世一切诸佛归命忏悔 文,如 是等一切世界诸佛世尊常住在世,是诸世尊当慈念我:若我此生、若我前生,从无始生死以来所作□□众罪,若自作、若教他作、见作随喜;若塔若僧,四方僧物,若自取、若教人取、见作随喜;或作五逆无间重罪,若自作、若教他作、 见 作随喜;十不善道,自作、教他、见作随喜;所 作 罪 障,或有覆藏或不覆藏,应堕地狱、饿鬼、畜生及诸恶趣、边地、下贱及弥戾车如是等处;所作罪障,今皆忏悔。今诸佛世尊当证知我、当忆念我,复于诸佛世尊前作如是言:若我此生、若于余生,曾行布施,或守净戒,乃至施与畜生一揣之食,或修净行,所有善根成就众生,所有善根修行菩提,所有善根求无上智,所有善根一切合集计校筹曈,悉皆回向阿耨(编者按:董文作“褥”)多罗三藐三菩提,如过去、未来、现在诸佛所作回向,我亦如是回向:众罪皆忏悔,诸福尽随喜,及请佛功德,愿成无上智。去未现在佛,于众生最胜,无量功德海,归依合掌礼。{2}

那么到底是三阶教《七阶礼》影响了《略文》,还是《略文》影响了《七阶礼》呢?由于没有具体时间上的支持以及其他明确的证据,所以学界在此问题上尚有争议,但总的趋势是认为三阶教《七阶礼》应源于《略文》。结合前贤的观点,在此试作补充与总结如下。

(一)微观上讲,从《略文》到敦煌《七阶礼》写本显示出了《七阶礼》从七阶佛到八阶佛进而到九阶佛的演变轨迹。

据《略文》可知,当年佛教徒所礼的七阶佛依次为:东方须弥灯光明如来十方佛等一切诸佛,毗婆尸如来过去七佛等一切诸佛,普光如来五十三 拘那提如来贤劫千佛等一切诸佛,释迦牟尼如来卅五佛等一切诸佛,十方无量佛等一切诸佛。这些佛名出自《佛名经》《决定毗尼经》《观药王药上二菩萨经》《观佛三昧经》《十住毗婆娑论》等经。其中东方须弥灯光明如来等十方佛、毗婆尸如来等过去七佛、普光如来等五十三佛属于过去佛的范畴,东方善德如来等十方佛、拘那提如来等贤劫千佛、释迦牟尼如来等三十五佛属于现在佛的范畴,而十方无量佛等则属于未来佛的范畴,总体上体现了过去现在未来十方三世佛的传承,以示正法不灭。敦煌《七阶礼》写本明确地指出《七阶礼》名称缘于依《药王药上经》礼七阶有缘佛,然而看诸文本只有《略文》是规规矩矩地礼敬七阶佛。三阶教文献P.2849R3《受八戒法》是在七阶佛的基础上加上了礼拜二十五佛,形成了八阶佛{1},而大多数《七阶礼》写本,如S.59R1《七阶佛名》及北8344(宇16)《〈佛说观药王药上二菩萨经〉等略礼七阶佛忏悔法》(1卷)等,却是在礼拜二十五佛的基础上又加上了别礼二佛,形成了礼拜九阶佛。二十五佛在宝山大住圣窟外壁刻经明确提到,而且与敦煌遗书中的二十五佛佛名一致。别礼二佛出自《佛说十二佛名神咒校量功德除障灭罪经》,该经由阇那崛多于“开皇七年五月翻,其月讫”[8]。如此则《七阶礼》经过了一个由礼拜七阶佛到八阶佛进而到九阶佛的过程{2},表明《七阶礼》是不断发展的,而以《七阶礼》来命名却正好透露了其原始面貌乃是礼拜七阶佛,这乃是《七阶礼》借鉴大住圣窟《略文》的强力证据。

(二)宏观上讲,大住圣窟影响着三阶教,三阶教是北朝佛教信仰的结晶,《七阶礼》属于北方礼忏系统。

学界关于宝山大住圣窟与三阶教的关系主要是从灵裕与信行的关系入手研究的,由于大住圣窟是灵裕悉心经营的佛窟,三阶教是信行创立的,所以从灵裕与信行的角度分析大住圣窟与三阶教的关系也是恰当的。目前学界的主流观点认为灵裕影响了信行,并认可大住圣窟影响着三阶教。对此论述最为系统的是常盘大定。他认为信行学承地论派相州南道道凭、灵裕一系,信行应当受到了灵裕思想的影响,七阶佛名是灵裕劝请的,信行以后的三阶教徒归依敬礼的七阶佛名必与之有关,并从年龄、地方、学德名望上对灵裕、信行进行比较,认为灵裕都优于信行[9]。此外,常盘大定在其他的文章中也一再表达了灵裕影响信行的观点,并认为宝山墓塔恐怕是出自灵裕的创意,而由他人沿袭[10]。对此,很多学者都予以认同[11-14],但也有一些观点虽然认为灵裕与三阶教关系密切,却认为灵裕受到了三阶教的影响,大住圣窟中所刻与七阶佛名相合诸经,恐非灵裕所刻,而可能是三阶教徒所为[15-16]。如此看来,仅从灵裕与信行的关系来分析大住圣窟与三阶教的关系还不能够很好地解决问题,进而也就不能有力地证明《略文》影响《七阶礼》。对此,笔者曾从大住圣窟本身所体现的华严经卢舍那十方三世思想、宝山塔林对三阶教葬法的影响等方面进一步分析了589年之前大住圣窟对三阶教的影响[17]。总之,目前学界大多都赞同常盘大定在宝山实地调查后得出的结论。

虽然学界对大住圣窟与三阶教之间的关系有点异议,但都一致认为信行三阶教的形成受到了北朝佛教流行思想的影响,本质上属于北朝佛教系统[13]46[18-19]。北朝至隋代北方佛教礼忏系统的一个重要特点是重视佛名礼忏[14]167-170[20],如八会寺、北响堂南洞、大住圣窟、房山雷音洞等石窟都刻有大量佛名,过去七佛、三十五佛、二十五佛等佛名都是北方礼忏系统的构成要素,而三阶教《七阶礼》正具备这些要素,所以《七阶礼》亦属于北方礼忏系统,具有北方礼忏系统的共同特点,即重视礼颂佛名。在这些石窟中能明确凿刻时间在三阶教之前的是北响堂南洞{3}廊柱所刻《三十五佛名》《二十五佛名》及三阶教《七阶佛名》中也有的“如来妙色身”偈语。这说明对三十五佛、二十五佛的信仰至少在鼓山地区早已出现,且比三阶教对这些佛名的礼拜要早。三阶教《七阶礼》里面体现着北响堂的部分要素,但将七阶佛名“作为具体镌刻内容,却始见于大住圣窟,而将三世十方诸佛集中于一处,目前只见于大住圣窟、八会寺和房山云居寺雷音洞三处”,再将八会寺、雷音洞、大住圣窟与敦煌写经三十五佛名与忏悔文作一文本对照分析,就可发现敦煌写本与大住圣窟刻本更为接近,换言之也就是《七阶礼》与《略文》最为接近[20]32-35。不过,至此我们只能说《略文》与《七阶礼》之间确实有一定的联系,但还不能确定到底谁影响谁,再考虑到上文所言灵裕对信行的影响以及《七阶礼》的演变轨迹,则完全可以说《略文》影响了《七阶礼》。

由上可推知《七阶礼》并非信行始创,可能是灵裕总结当时流行思想而形成的,不过被信行加以借用、改造成了三阶教的礼忏法,并且《略文》是现在已知最早与七阶礼有关的资料,所以也可从大住圣窟的《略文》窥见《七阶礼》的起始形态,并为研究信行的广、略《七阶佛名》提供线索。不过,信行之所以看重《略文》也是因为该文提到了诸多佛名,代表了十方三世一切诸佛,因而具有普佛的意味,正好与他的普佛思想相吻合。

二 《七阶礼》的结构与内容

信行应是在入京后才撰写《七阶礼》的,但从《历代三宝纪》载其教徒“悉行方等”的记载看,《七阶礼》在6世纪末并没有产生广泛影响,甚至到武德初年德美仍修行方等忏法。三阶教金川湾刻经窟刻有《七阶佛名经》说明到7世纪后期《七阶礼》已经流行。目前得知《七阶礼》流行的最晚时间是S.1473V2号所载的“太平兴国七年(982)”。又,广川尧敏认为《七阶佛名》是现存三阶教行仪文中最古的标题{1}。但由于《七阶礼》的原始形态是刻于大住圣窟的《略礼 七 阶 礼 佛 忏悔等文》,而且从三阶教的《昼夜六时忏悔发愿法》看《七阶礼》应是一种礼忏文而不是一部佛经。据此推测,像S.2574《礼佛忏悔文》(1卷)之类的“礼佛忏悔文”才是最古的标题,之后才是《七阶佛名》类的标题,继而是《七阶佛名经》类的标题。

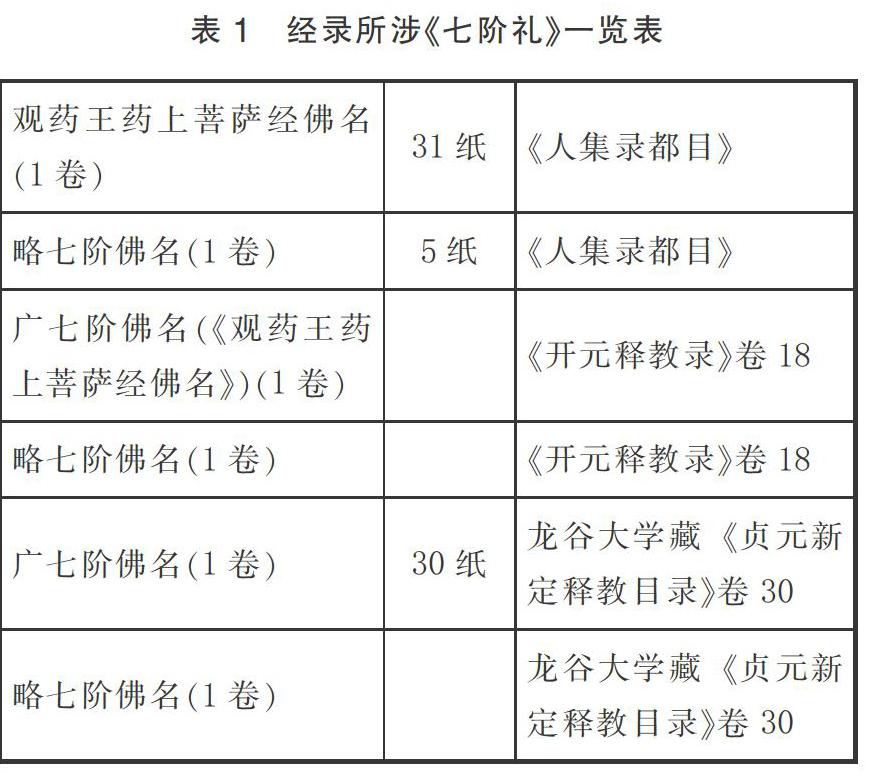

至于七阶佛具体所指为何?矢吹庆辉[1]527和广川尧敏都作了研究,而且广川先生还指出了矢吹先生的不当之处,分析出所谓的第七阶佛应是指阿佛等十方无量佛,汪娟也对此作了肯定的证明[4]138-139。但检验诸种材料可发现对阿佛有两种不同的表述:1.《略文》在第六阶佛后提出第七阶为“南无十方无量佛等一切诸佛”,北8309(闰43)《佛说七阶礼佛名经》、P.2849R3《受八戒法》等说是“敬礼阿如来十方无量佛等一切诸佛”{2};2.绝大多数有关《七阶礼》写本为“阿如来一万五千佛”{3}。不管哪种表述说的都是阿如来,由此第七阶佛为阿佛应是毫无疑问的(表1)。

从目录可知,《广七阶佛名》就是《观药王药上菩萨经佛名》,所以经录记载的《七阶礼》也就仅有《广七阶佛名》《略七阶佛名》而已,但广川先生统计的《七阶礼》写本却多达127件(仅限于英藏、法藏、国图藏及书道博物馆本)。这些写本有许多是无题的、残缺不全的,或是在《七阶礼》后接着写《十方礼》《寅朝礼》《黄昏礼》等,虽然它们内容都有相似之处,都是礼拜佛名,但很明显这些写本可以分为三种类型:《七阶礼》写本{4}、《七阶礼》的变异本、非《七阶礼》写本。《七阶礼》之所以没有统一的格式,应与“明制除废”而导致“现无正文流传”[21]有关。

广、略《七阶佛名》的具体内容为何,我们已经无从得知,只能通过综合研究现存的《七阶礼》写本进行推测。智昇所撰《集诸经礼忏仪》收录有两篇未加标题的《七阶礼》,据《开元释教录》载:“其广、略七阶,但依经集出,虽无异义,即是信行集录之数,明制除废,不敢辄存,故载斯录。”{1}应是因为“但依经集出”所以智昇把它收录在《集诸经礼忏仪》中。又,智昇在《开元释教录》中明列《广七阶佛名》(1卷)、《略七阶佛名》(1卷),而《集诸经礼忏仪》中也正好收有两篇《七阶礼》,但是没有标题,可以推测此两篇应对应广、略《七阶佛名》。《集诸经礼忏仪》中的《七阶礼》第一篇为总礼七阶佛、别礼二十五佛、别礼二佛等内容,可能是《广七阶佛名》内容的一部分,敦煌遗书中类似的《七阶礼》有北8334(始32)《佛说七阶礼佛名经》、北8342(丽93)R3《日暮(礼)》等。《广七阶佛名》按《人集录都目》记载有31纸,现有敦煌遗书发现的《七阶礼》写本都远远达不到这个数目,可见,完整的抄录《广七阶佛名》者是几乎没有的。第二篇为别礼三十五佛、别礼二十五佛、别礼二佛、昼夜六时发愿文等内容,可能对应的是《略七阶佛名》,这与广川先生对“略七阶佛名经型”的认识一致。

敦煌本《昼夜六时发愿法》记载:“六时礼拜佛法大纲:昼三夜三各严香华,入塔观像供养行道礼佛。平旦及与午时,并别唱五十三佛,余皆总唱;日暮初夜并别唱三十五佛,余阶总唱;半夜后夜并别唱二十五佛,余阶总唱。观此七阶佛如在目前,思惟如来所有功德,广作如是清净忏悔。”从中可见广、略《七阶佛名》存在六时礼拜的问题,而且每时别唱的佛名有所不同。“六时礼拜佛法大纲”应是广、略《七阶佛名》的纲领性文字,再加上北8342(丽93)R3《日暮(礼)》、S.5490R1《黄昏礼忏一本》的佐证,故推测《广七阶佛名》大体结构如下:

1. 一切恭敬敬礼常住三宝

2. 香华供养

3. 普诵(如来妙色身等)

4. 叹佛功德

5. 东方须弥灯光明十方佛(总唱)

6. 过去七佛(总唱)

7. 普光佛等五十三佛(寅朝、午时别唱,余时总唱)

8. 贤劫千佛等一切诸佛(总唱)

9. 善德佛等十方佛(总唱)

10. 三十五佛(黄昏、初夜别唱,余时总唱)

11. 阿如来(总唱)

12. 南无二十五佛(中夜、后夜别唱,余时总唱)

13. 南无二佛(别唱)

14. 忏悔文

15. 发愿文

16. 普诵

17. 说偈发愿

18. 三归

19. 六时无常偈(六时分别唱各时的无常偈)

20. 诸行无常偈

由于S.5490R1《黄昏礼忏一本》、S.4293R1《黄昏□时礼忏一本》、S.1473V2《黄昏礼忏》基本上是5纸左右,所以六时礼忏总纸数与31纸相当。

广川先生推定《略七阶佛名》的大体结构如下:

1. 一切恭敬敬礼常住三宝

2. 香华供养

3. 梵呗文(清净梵)

4. 叹佛功德

5. 南无七阶佛

(1)十方佛(总唱)

(2)过去七佛(总唱)

(3)五十三佛(别唱)

(4)一切诸佛(总唱)

(5)贤劫千佛(总唱)

(6)三十五佛(别唱)

(7)阿如来

6. 南无二十五佛(别唱)

7. 南无二佛(别唱)

8. 忏悔文

9. 回向文

10. 叹佛功德

11. 梵呗

12. 梵呗文

13. 偈诵文(说偈发愿)

14. 三归依文

15. 七佛通诫偈

16. 诸行无常偈

17. 昼夜六时发愿法

信行禅师撰

实际上把(4)“一切诸佛(总唱)”改为“善德佛等十方佛(总唱)”更准确,(7)“阿如来”后应加上“(总唱)”,在15与16之间应加上“六时无常偈”。

通过《广七阶佛名》与《略七阶佛名》的对照可发现,《略七阶佛名》就是把《广七阶佛名》的六时礼忏归纳在一起了而已,最后用《昼夜六时发愿法》加以总结说明,说明在具体实践上的不同。六时的具体念诵中应该既不念《广七阶佛名》也不念《略七阶佛名》,而是按照“六时礼拜佛法大纲”的要求念具体某时的内容,即只念《广七阶佛名》中某时的礼忏内容。

但是敦煌遗书中的《七阶礼》已经发生了变化,不再是纯粹的广、略《七阶佛名》。广川先生把他认为的三阶教礼忏文分为三大类:七阶佛名经型、七阶礼忏文型、寅朝礼忏文型。首先有必要检讨一下广川先生的分类。广川先生所说的“七阶佛名经型”实际上就是“略七阶佛名经型”,其结构上文已列,其写本标题有《佛说观药王药上二菩萨经等略礼七阶礼忏悔法》《佛说七阶礼佛名经》《七阶佛名经》《七阶佛名》四种,但是这四种标题内实际上包含诸多礼忏文,其中部分内容属于《七阶礼》,其他则不应归入《七阶礼》类。“七阶礼忏文型”的标题有《礼忏文》《礼忏文一本》《黄昏礼忏一本》《黄昏□时礼忏一本》《十方佛名经》《七阶礼》六种,广川先生列其大致结构为:

1. 一切恭敬敬礼常住三宝;2. 香华供养;3. 梵呗文(清净梵);4. 叹佛功德;5. 七阶诸佛(总唱);6. 二十五佛(总唱);7. 南无二佛(别唱);8. 回向文;9. 至心忏悔六根罪;10. 至心发愿;11. 梵呗文;12. 说偈发愿;13. 三归依文;14. 七佛通诫偈;15. 黄昏无常偈(西方日已暮……);16. 初夜无常偈(烦恼深无底……);17. 诸行无常偈

可见,“七阶礼忏文型”与“七阶佛名经型”的主要区别在于除“南无二佛”是别唱外,其他都是总唱,而“七阶佛名经型”还需要别唱五十三佛、三十五佛及二十五佛。本文对这两种分类表示赞同,但对于其中包含的具体内容则需具体分析,不能一概归入《七阶礼》范畴。至于“寅朝礼忏文型”,则不应归入三阶教礼忏文内,而且广川先生把《寅朝礼》《十方礼》归为一类也混淆了二者的区别。总体上看来,广川先生的分类依据的是结构而不是内容,这就容易把一些结构类似而内容迥异的礼忏文混为一谈,本文对所涉及到的礼忏文将主要依据内容来进行划分,并以结构作为辅助,以求比较准确地进行归类。

通过与《十方礼》等礼忏文的对比分析(具体分析见下文),认定属于《七阶礼》的礼忏文共有70件(仅指国图藏、英藏、法藏、中村不折藏本):除北8327(翔46)R1、S.4781R1、P.2873R1这3件外,北8302(宇70)R1、北8303(洪50)、北8305(日73)R2、北8306(张40)R1、北8309(闰43)、北8310(调81)、北8311(调44)R1、北8312(云19)、北8314(腾20)R1、北8315(雨72)R1、北8316(露22)、北8317(玉91)R1、北8318(昆96)R2、北8319(号13)R1、北8320(号53)R1、北8324(碱1)、北8325(碱18)R1、北8328(师19)R1、北8329(帝2)、北8330(帝91)R2、北8334(始32)、北8335(制62)、北8337(字39)R2、北8338(字80)、北8339(裳15)、北8340(裳26)、北8341(位2)、北8342(丽93)R3、北8343(鸟96)、北8344(宇16)、北8422(重22)R1、S.59R1、S.1306R2、S.2360、

S.2574、S.4514、S.4909R1、S.5484R2、S.6880R3、P.2869这40件可归入广川先生的“七阶佛名经型”;北8304(日23)R3、北8305(日73)R1、北8307(收50)R2、北8308(冬24)、北8313(云55)R4、北8318(昆96)R1、北8321V、北8322(李86)、北8333(皇21)R1、北8336(文78)R1、S.236R1、S.332、S.1084R1、S.1473V2、S.1931R1、S.4293R1、S.5490R1、S.5552R2、S.5562R1、S.5620R2、S.5633R2、S.5651、S.6206R1、S.6557V、P.3842R1、P.2991R2、中村不折藏本R1这27件可归入广川先生的“七阶礼忏文型”。

三 《十方礼》等礼忏文与《七阶礼》的关系

敦煌遗书中经常发现有《十方礼》《寅朝礼》《十二光礼》《黄昏礼》等礼忏文与《七阶礼》抄写在一起,更有甚者有的礼忏文卷末题有“七阶佛名”,那么它们是否都属于《七阶礼》范畴呢?下文将对与《七阶礼》抄写在一起的《十方礼》《十二光礼》等诸礼忏文分别进行探讨。

(一)《十方礼》

敦煌遗书(不包括俄藏)中属于《十方礼》的卷子大约有17件{1}。根据这些卷子,本文推测《十方礼》的大体结构如下:

1.一切恭敬敬礼常住三宝;2.香华供养;3.普诵(如来妙色身等);4.叹佛功德;5.敬礼法身、报身、化身佛;6.敬礼东方阿佛等十方佛;7.忏悔文;8.随喜;9.发愿文;10.普诵(处世界);11.说偈发愿;12.三归文;13.六时无常偈;14.诸行无常偈

属于《十方礼》的写本标题有:《十方佛名》《十方礼》《十方礼文》《黄昏礼忏》《黄昏礼》。其中P.2692R2《黄昏礼忏》结构与《十方礼》类似,又北8317(玉91)R2《十方佛名》记载“十方佛名午时及诸时礼忏”,所以P.2692R2《黄昏礼忏》可能是《十方礼》的六时礼忏之黄昏礼忏。北8332(人71)R2《黄昏礼》所礼乃阿佛等十方佛与《十方礼》结构类似,也可归入《十方礼》类。

广川先生虽然没有明确说《十方礼》属于《七阶礼》范畴,但从行文看却是把《十方礼》当作《七阶礼》来研究的。汪娟认为:“目前敦煌写本的《十方礼》中,甲1(S.59)书写于《七阶佛名》《寅朝礼忏》之间,但是卷末还有尾题‘七阶佛名经;甲6(B.8326)则在《十方礼》结束之后,直接接写‘七阶佛名一卷。再加上《十方礼》的礼拜对象和《七阶礼》也是重叠的,或许可以推断:《十方礼》应可视为《七阶礼》的一部分;因为《七阶礼》中三个阶次的礼十方佛都只有总唱,因此才要逐一抄出个别佛名,另外别行。”[4]151虽然北8302(宇70)号等卷子尾题“七阶佛名”,似乎《十方佛名》也包括在《七阶佛名》内,但北8317(玉91)号却是在尾题“七阶佛名”后接着写《十方佛名》,则《十方佛名》又不包括在《七阶佛名》内。《昼夜六时发愿法》只说别唱五十三佛、三十五佛、二十五佛,而没有提到别唱十方佛。又隋代以前早已出现了有关十方佛的译经以及壁画,如梁僧佑《出三藏记集》载有“《悔过经》一卷(或云序《十方礼悔过经》)”“《十方佛名》一卷”“《十方佛名经》一卷”[22]。又上海博物馆藏3318号西魏大统十一年(551)《十方佛名祀马部司马丰祖题记》载:“……是以白衣弟子祀马部司马丰祖,自惟宿舋弥深,生遭末运,若不归依三尊,凭援圣典,则长迷二谛,沉沦四流。故割减所资,敬写《十方佛名》一卷。愿现家安隐,居眷宁泰,百恶冰消,万善集延。”[23]可见,对十方佛的信仰由来已久,而且很明显不是起自信行。此外,安西榆林窟中有大量宋代绘的十方佛形象 [24],也说明了十方佛信仰一直盛行。总之,《十方礼》不属于《七阶礼》范畴。

(二)《寅朝礼》

敦煌遗书(不包括俄藏)中属于《寅朝礼》的卷子大约有49件{2}。根据这些卷子推测《寅朝礼》的大体结构如下[3]82:

1.一切恭敬敬礼常住三宝;2.香华供养;3.梵呗文;4.叹佛功德;5.敬礼法身、报身、化身佛;6.敬礼东方善德佛等十方佛(敬礼十方一切诸佛);7.回向文;8.至心忏悔;9.至心劝请;10.至心随喜;11.至心回向;12.至心发愿;13.寅朝清净偈;14.六念;15.三归文

属于《寅朝礼》的写本标题有:《寅朝礼忏文》《礼寅朝》《寅朝礼》《寅朝礼忏》《十方礼》《寅朝礼文》《黄昏礼忏》《辰朝礼》《初夜礼》《十方佛名经》《午时佛名》。其中S.5620R1《黄昏礼忏》结构与《寅朝礼》相似,所以应属于《寅朝礼》;北8313(云55)R3《初夜礼》主体礼拜善德佛等十方佛,所以把它归入《寅朝礼》;北8342(丽93)R2《午时佛名》虽然既礼拜东方善德如来等十方佛,又别唱二十五佛,但依据《七阶礼》与《寅朝礼》结构上的不同,应把它归入《寅朝礼》类。虽然《寅朝礼》是以六时礼忏中的“寅朝”立名,但是在寅朝清净偈后,北8306(张40)R3号抄有初夜偈和午时偈,S.5562R2号抄有中夜偈、后夜偈及午时偈,所以《寅朝礼》可能是某类礼忏文的称呼。北8342(丽93)R2《午时佛名》、S.5620R1《黄昏礼忏》及北8313(云55)R3《初夜礼》可能都属于《寅朝礼》的六时礼忏之一。北8318(昆96)R3《十方礼》{1}与上文分析的《十方礼》结构并不一致,而是与《寅朝礼忏文》结构一致,所以应为《寅朝礼》;智昇本《十方佛名经》与《寅朝礼》结构相似,而有别于《十方礼》,所以应把它划在《寅朝礼》内,而不是《十方礼》内{2}。

广川先生和汪娟都把《寅朝礼》归入《七阶礼》范畴。广川先生没说理由。汪娟列了三点理由:一、《寅朝礼》甲、乙两类的礼拜对象皆未超出《七阶礼》的礼拜范畴;二、丙本和《七阶礼》的第二阶也是一致的;三、S.59号在《寅朝礼》之后尾题“七阶佛名经”[4]152-163。

实际上《寅朝礼》不属于《七阶礼》,因为:1. 不能说礼拜对象没超出《七阶礼》范围就属于《七阶礼》,否则《国清百录》“敬礼法”也将属于《七阶礼》。此外,《占察善恶业报经》也明确提到“一心敬礼过去七佛及五十三佛”[25],但其并非三阶教经典。2. 北8317(玉91)号是在尾题“七阶佛名”后写的《寅朝礼忏》、北8315(雨72)是在“《七阶佛名》出《药王药上经》”后写的《寅朝礼》,可作为S.59号在《寅朝礼》之后尾题“七阶佛名经”的反例。3. 《昼夜六时发愿法》没有提到别唱十方佛、过去七佛。4. 由于《七阶礼》遭受禁断,所以《集诸经礼忏仪》对七阶礼部分未加标题,但十方佛名经部分却明确标有“《十方佛名经》(1卷)”,说明《十方佛名经》不属于《七阶礼》。

《十方礼》与《寅朝礼》礼拜的都是十方佛,主要差别在于《十方礼》礼拜的是阿佛,《寅朝礼》礼拜的是善德佛。粗看《寅朝礼》应该也属于《十方礼》,所以有些卷子就容易把两者混淆,如北8318(昆96)R3《十方礼》实质上是《寅朝礼》。广川先生和汪娟也把它们归在一起进行讨论,但就目前资料看来它们在结构及内容上明显不同,所以不宜把《寅朝礼》归入《十方礼》范畴。

(三)《七佛礼》

P.2911R1、北8304(日23)R4、P.4597R22《寅相礼》、北8318(昆96)R4《七佛礼》{3}虽然名称不一,但版本一致,可放在一处讨论。广川先生把P.2911R1、北8318(昆96)R4《七佛礼》归入“寅朝礼忏文”系统[3]75,83,应是根据《七佛礼》与“寅朝礼忏文”系统结构相似,而且卷中列出了阿閦佛等十方佛中的五佛,又明言“十方佛前,归命忏悔”有关。加之P.4597R22《寅相礼》,使人联想到可能是《寅朝礼》之笔误。但此类版本所列佛名与广川先生的“寅朝礼忏文”系统差别甚大,同样内容上二者也相去甚远,本文认为应属于礼拜过去七佛的《七佛礼》。明确了《七佛礼》的性质后,再检验敦煌文献可把与过去七佛有关的写本分为两类:甲类是P.2911R1、北8304(日23)R4、P.4597R22、北8318(昆96)R4,乙类是P.2692R4、P.3038R3。

甲类以礼拜维卫佛等过去七佛为主,经对照与过去七佛有关的佛教经典,知此过去七佛乃是出自《七佛父母姓字经》,该经约于公元前1世纪修撰成文,主要宣讲了过去七佛的种族、生处、出家成道、所化弟子等本生因缘[26]。虽然卷中提到阿佛等十方佛名,但明显以礼拜维卫佛等过去七佛为主,所以北8318(昆96)R4将之称为《七佛礼》应该是比较恰当的。若P.4597R22《寅相礼》是《寅朝礼》笔误的话,则有可能P.4597R22号是《七佛礼》的寅朝礼忏。杨明芬在论述北8304(日23)R2《十二光礼》之偈颂时说,把辰朝清净偈、六念、无常偈、如来涅槃偈四首偈颂放在同一行仪的组合不见于其他礼忏行仪[5]128,现在可明确P.2911R1号就是把此四首偈颂放在一处。北8318(昆96)R4卷子尾题“上元三年(676)正月五日灵图寺僧志殷书写了奉上”,表明最迟在7世纪中叶就有以《七佛礼》为名的行仪。又P.4597V号记有“咸通九年(868)正月□□学生德书□”“光化三年(900)五月廿日弟子比丘律师念记”“光化四年(901)九月十五日灵图寺”等题记,表明在敦煌地区《七佛礼》从初唐至晚唐一直在流行。

乙类以礼拜毗婆尸佛等过去七佛为主,汪娟把其中的P.2692R3号归为《寅朝礼》丙类{1},大概与P.2692号卷子尾题“寅朝礼忏文一卷”有关。但本文认为《寅朝礼》礼拜的主要是善德佛等十方佛,所以不宜归入《寅朝礼》。同样乙类现有部分与甲类对应部分的差别也很明显,没有提到弥勒尊佛及十方佛中的阿佛等。

广川先生把甲类归入到三阶教行仪文中,但并未列出理由。广川先生没有提及乙类,但汪娟是把它作为《七阶礼》一部分的,原因是它与《七阶礼》的第二阶一致,都是礼拜过去七佛。本文认为不应把《七佛礼》归入《七阶礼》类,原因可参考对《寅朝礼》部分的分析。

(四)《十二光礼》

敦煌遗书(不包括俄藏)中属于《十二光礼》的卷子大约有8 件{2},其标题有:《十二光佛名》《十二光礼》《十二光佛》《十二光礼忏文》。总体上《十二光礼》可分为两类:第一类(即汪娟的乙类,包括北8302(宇70)R4、北8304(日23)R2、北8318(昆96)R5、P.2911R2、P.4597R38{3})常和三阶教礼忏文抄写在一起;第二类(即汪娟的甲类,包括P.2722R4、S.2659V3)属于净土系的行仪[5]130。不管哪一类,都是以礼拜十二光佛为主,而且都是在7世纪中叶左右出现的[4]108。

不管哪一类《十二光礼》实质上都应属于净土系礼忏文,第一类应是在三阶教盛行时被改造形成的,而被抄写者或当时的信仰者混入了以礼拜诸佛为主的三阶教忏悔文中,原因如下:一、十二光佛指的是阿弥陀佛,以往生西方净土为目标,虽然三阶教并不反对往生净土,但却反对别法、反对专属某一方净土,而且《七阶礼》中也没有明确提到礼拜阿弥陀佛。二、属于第一类的北8302(宇70)R4、北8304(日23)R2、北8318(昆96)R5、P.2911R2号都提到礼拜药王菩萨、药上菩萨,虽然《七阶礼》源于《观药王药上二菩萨经》,但实质上并没有礼拜此二菩萨。此二菩萨的出现应与药师信仰有关,而药师信仰与弥陀净土关系密切,信仰药师佛既可往生东方净土,也可往生西方净土[5]131-132。又广川先生也认为北8304(日23)R2、北8318(昆96)R5、P.2911R2号所反映的净土教色彩浓厚[3]88。三、龙门石窟武周时期的“北市彩帛行净土堂”中雕有十二佛坐像,明确提到“净土”,而题记也明确说是“僧礼十二光佛”[27]。

(五)《黄昏礼》

敦煌遗书(不包括俄藏)中有标题的《黄昏礼》卷子有8件,其中北8313(云55)R4《黄昏礼》虽然在九阶佛名之外,还写有其他的佛名,但就总体来说可以归入《七阶礼》之中;S.5490R1《黄昏礼忏一本》礼拜的是九阶佛名,可归入《七阶礼》类;S.4293R1《黄昏□时礼忏一本》同S.5490R1《黄昏礼忏一本》类似,可归入《七阶礼》类;S.1473V2《黄昏礼忏》礼拜的是九阶佛名,可归入《七阶礼》类;P.2991R2《黄昏礼忏》礼拜的是九阶佛名,实为《七阶礼》类;北8332(人71)R2《黄昏礼》属于《十方礼》类;P.2692R2《黄昏礼忏》属于《十方礼》类;S.5620 R1《黄昏礼忏》属于《寅朝礼》。根据上文对《十方礼》《寅朝礼》与《七阶礼》关系的分析,可以得知《黄昏礼》卷子中有部分内容属于《七阶礼》,其他则属于其他礼忏文。属于《七阶礼》的《黄昏礼》有S.5490R1、S.4293R1、S.1473V2及P.2991R2号,它们结构类似,都提到“阿佛等一万五千佛”“南无法光明清净开敷莲花佛”,依据的应该是同一底本,抄写时间应不会相差太远。而属于《七阶礼》的北8313(云55)R4《黄昏礼》结构却有所不同,其独特之处在于礼拜“南无大通智胜如来十六王子佛”,虽然其中的“阿弥陀佛”“十二上愿药师琉璃光佛”在北8304(日23)R3《七阶礼》中也有出现,但明显二者依据的不是同一底本。

四 结 语

通过上文的剖析,可以发现与《七阶礼》抄写在一起的礼忏文绝大多数都不应归入《七阶礼》范畴,甚至有很多礼忏文与净土教系及天台系礼忏文有相似性[3]82-105,它们之所以与《七阶礼》卷子抄写在一起,其一应与它们看起来具有礼拜十方三世一切诸佛的性质有关,也就是说“十方三世的禅法纵贯北凉、北魏以及隋唐的敦煌佛教,也说明了敦煌文书中与十方三世佛礼忏有关的写本如《七阶礼》《十方佛礼》等在所有忏仪中数目最庞大,而分布的时段也最久的原因”[28]。其二应与它们都具有佛名礼忏的性质有关,出于佛名礼忏的盛行,所以把它们抄写在一起。进而,可以把与《七阶礼》有联系的礼忏文作如下排列:《略礼 七 阶 礼

佛 忏悔等文》→《七阶佛名》(包括信行广、略《七阶佛名》及广川先生划分的“七阶佛名经型”)→从《七阶佛名》中分出的具体礼拜九阶佛的《黄昏礼》(如S.5490R1)等(部分类似广川先生划分的“七阶礼忏文型”)→其他的归入《七阶礼》写本中的具有礼拜诸佛性质的礼忏文(部分类似广川先生划分的“寅朝礼忏文型”)。其中前三项可以归入《七阶礼》范畴,后一项则不能划入《七阶礼》范畴。

参考文献:

[1]矢吹庆輝.三階教の研究[M].東京:岩波書店,1927:512-533.

[2]井之口泰淳.敦煌本“禮懺文”について[G]//岩井博士古稀纪念論文集.東京:東洋文庫,1963:80-89.

[3]广川尧敏.敦煌出土七階佛名經にっぃて:三階教と净土教との交涉[J].宗教研究, 1982,55(第4辑):71-105.

[4]汪娟.敦煌礼忏文研究[M].台北:法鼓文化事业股份有限公司,1998:115-184.

[5]杨明芬.唐代西方净土礼忏法研究:以敦煌莫高窟西方净土信仰为中心[M].北京:民族出版社,2007:35-37.

[6]张总.中国三阶教史:一个佛教史上湮灭的教派[M].北京:社会科学文献出版社,2013:531-539.

[7]顾燮光.河朔金石目:卷2[M]//石刻史料新编:第2辑:第12册.台北:新文丰出版公司,1979:8962.

[8]费长房.历代三宝纪[M]//大正藏:第49册.台北:新文丰出版公司,1983:104.

[9]常盤大定.三階教の母胎としての宝山寺[J].宗教研究,1927,4(1):38-56.

[10]常盤大定,関野貞.中国文化史蹟:解説:上:第5卷:河南河北[M].京都:法蔵館,1975:91.

[11]大谷胜真.三階某师行状始末に就いて[G]//史学論叢:第7辑.東京:岩波書店,1938:255.

[12]董家亮.安阳灵泉寺:大住圣窟:隋代《礼佛·忏悔等文石刻》的清理发现及意义[J].佛学研究,2002(总第11期):319.

[13]西本照真.三階教の研究[M].東京:春秋社,1998:45-46.

[14]罗炤.宝山大住圣窟刻经中的北方礼忏系统[J].石窟寺研究,2010(总第1辑):167-170.

[15]丁明夷.北朝佛教史的重要补正:析安阳三处石窟的造像题材[J].文物,1988(4):19.

[16]李裕群.北朝晚期石窟寺研究[M].北京:文物出版社,2003:247-252.

[17]杨学勇.有关大住圣窟与三阶教的关系问题[J].中原文物,2008(1):68-72.

[18]塚本善隆.三階教资料雑記[M]//塚本善隆.塚本善隆著作集:第3卷:中国中世仏教史論攷.東京:大東出版社,1975:211-216.

[19]汤用彤.汉魏两晋南北朝佛教史[M].北京:北京大学出版社,1998:589-592.

[20]赵洲.河北省曲阳县八会寺石经龛[J].石窟寺研究,2010(总第1辑):12-35.

[21]智昇.集诸经礼忏仪:卷上[M]//大正藏:第47册.台北:新文丰出版公司,1983:465.

[22]僧祐.出三藏记集[M].北京:中华书局,2003:30,40,127.

[23]池田温.中國古代寫本識語集録[M].東京:大蔵出版株式会社,1990:125.

[24]张伯元.安西榆林窟[M].成都:四川教育出版社,1995:29-48.

[25]佚名.占察善恶业报经:卷上[M]// 菩提灯,译.大正藏:第17册.台北:新文丰出版公司,1983:903.

[26]刘保金.中国佛典通论[M].石家庄:河北教育出版社,1997:78.

[27]常青.龙门石窟“北市彩帛行净土堂” [J].文物,1991(8):69.

[28]赖鹏举.唐代莫高窟的多重“华严”结构与“中心坛场”的形成[J].圆光佛学学报,2002(7):102.