《居延新简》中的“行(巾券)帻”

聂丹 聂淼

内容摘要:传世文献不见“行(巾券)帻”,仅见“行(巾券)”,意思是绑腿。在《居延新简》中,“行(巾券)”不是绑腿,而是用来裹头的长条形布带。《居延新简》中的“行(巾券)”也称为“帻”,也可以合称为“行(巾券)帻”,就是用来裹头的长条形布带。

关键词:行(巾券);行(巾券)帻;居延新简

中图分类号:K877.5 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-0111-05

在研习《居延新简》时,其中的“行(巾券)帻”“行幐帻”引起了笔者的关注。它们中间能不能断开为两个名物词语,所指是什么,与“行(巾券)”“行幐”又有什么关系?我们试着解决这些问题,形成拙文,求教于方家。

一 “行(巾券)帻”不能断为“行(巾券)、帻”

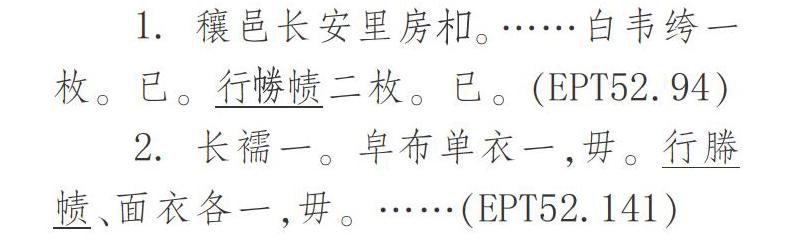

《居延新简》中有两枚简,其中的“行(巾券)”“行幐”分别与“帻”连用。例句摘录如下:

1. 穰邑长安里房(巾券)。……白韦绔一枚。已。行(巾券)帻二枚。已。(EPT52.94)

2. 长襦一。皁布单衣一,毋。行幐帻、面衣各一,毋。……(EPT52.141)

“行(巾券)帻”“行幐帻”是什么结构,能否从中间断开?查检前人的研究成果,发现“行(巾券)”“行幐”与“帻”的关系尚未受到研究者的关注,处理得极为混乱。

《当代中国简帛学研究(1949—2009)》解释“面衣”时举例:“《新简》EPT52.141:‘行幐、帻、面衣各一。”[1]处理为两个词语。而有的研究者既有处理为两个词语的情况,也有视为一个词语的。如李冬鸽在《〈居延新简〉词语研究》“幐”条下收录简EPT52.141,录为:“行幐、帻、面衣各一,毋。”[2]而她在引用简EPT52.94时,作:“面衣一枚,行(巾券)帻二枚。已。”[2]100将简EPT52.141“行幐”“帻”处理为两个词语,将简EPT52.94中“行(巾券)”“帻”处理为一个词。陈练军《居延汉简词语札记二则》在同一页中就作两种处理:“行(巾券)、帻二枚。已。”(EPT52.94)“行勝帻、面衣各一,毋”(EPT52.141)[3]{1}。在《居延汉简词语二则》中,陈练军又全部处理为两个词语:“行(巾券)、帻二枚已。”(EPT52.94)“行勝、帻、面衣各一毋”(EPT52.141)[4]。

在“行(巾券)帻”“行幐帻”中间,不点开作一个词处理与点开作两个词处理,矛盾是明显的,两者之中只能有一个正确。

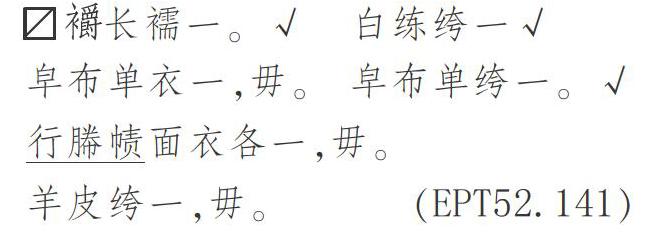

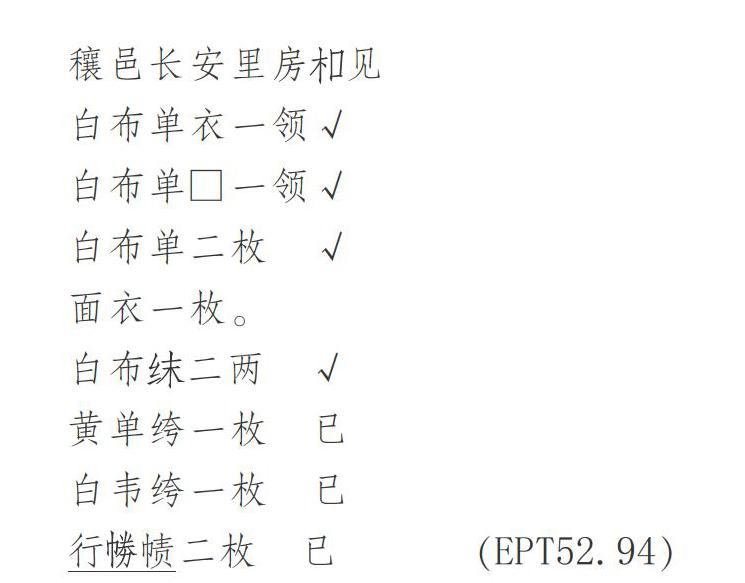

到底是“行(巾券)帻”“行幐帻”,还是断开作“行(巾券)、帻”和“行幐、帻”,查检原简的图版,可以寻找答案。核查原简图版,据图版实录简文如下:

(巾券) (巾券)长襦一。√ 白练绔一√

皁布单衣一,毋。 皁布单绔一。√

行幐帻面衣各一,毋。

羊皮绔一,毋。(EPT52.141)

穰邑长安里房(巾券)见

白布单衣一领√

白布单□一领√

白布单二枚 √

面衣一枚。

白布(巾券)二两 √

黄单绔一枚 已

白韦绔一枚 已

行(巾券)帻二枚 已(EPT52.94)

简EPT52.141的简文残缺,虽然很有规律,但“行幐帻面衣”一栏,数量记录模糊,描述数量是“各一”,且有“面衣”夹杂其中,故凭借简EPT52.141文例,不能确定 “行幐帻”是一个词还是两个词。简EPT52.94是一枚个人的衣装简,其简文非常清楚。简文共分四栏,除第一栏外,其余三栏都呈一定的格式:“物+数词+量词”。“行(巾券)帻”所处的第四栏,更具规律性,全部是“物品+数量”,后面带上查验语“已”,表明该物存放已收。“行(巾券)帻二枚”当与本栏前面“黄单绔一枚、白韦绔一枚”一样,表明某物的数量,“黄单绔、白韦绔”是衣饰,“行(巾券)帻”也只能是一种衣饰,不能断开为“行(巾券)”和“帻”两样物品,把其处理为“行(巾券)”和“帻”两个词不符合简文文例。

“行(巾券)帻”是一种什么样的衣饰,其与“行幐帻”是什么关系,它们又与“行(巾券)”“行幐”有何联系,“行(巾券)”“行幐”又有什么关系?

二 “行(巾券)”“行幐”“行縢”的关系

查检“行(巾券)”,《居延新简》中出现3次,其中简EPT52.92、EPT52.93“行(巾券)”单独出现,EPT52.94“行(巾券)”与“帻”共现。“行幐”没有单独出现的,仅在简EPT52.141与“帻”共现作“行幐帻”。我们又查检与“行(巾券)”“行幐”出现的语境相同、字形相似的词,还有一个与“缇”搅在一起的“行縢”{2}:

1. 穰邑西里张贤。见。……面衣一枚……行(巾券)一枚,已。(EPT52.92)

2. 穰邑西里张镇。见。皂□一领。布(巾券)褕一领。布(巾券)绔一领。布□一枚。布(巾券)二两。行(巾券)二枚。(EPT52.93)

3. 穰邑长安里房(巾券)。见。……面衣一枚。白布(巾券)二两。黄单绔一枚。已。白韦绔一枚。已。行(巾券)帻二枚。已。

(EPT52.94)

4. 行幐帻、面衣各一,毋。皁布单绔一。羊皮绔一,毋。白练绔一。

(EPT52.141)

5. 犬(巾券)二□,常韦一两,缇绩一□,缇行縢二□。 (EPT51.457)

幐、縢、(巾券)三个字的字形相似,应当具有密切的音义关系。

幐,《说文·巾部》:“从巾,朕声。”[5]縢,《说文·糸部》:“从糸,朕声。”[5]276两个字都从“朕”得声,上古皆属“定母蒸部”。读音相同,具备通假换用的条件。考之文献,幐、縢换用是极为常见的。《庄子·胠箧篇》:“唯恐缄縢扃(巾券)之不固也。”郭庆藩集释:“縢,向崔本作幐,同。”[6]《后汉书·儒林传序》:“竞共割散其缣帛图书,大则连为帷盖,小乃制为縢囊。”李贤注:“縢,亦幐也。”[7]《说文·巾部》:“幐,囊也。”段玉裁注引《广韵》:“或借縢为之。”[8]《资治通鉴·唐德宗贞元三年》:“著行幐。”胡三省注:“幐,当作縢。”[9]幐、縢皆从“朕”得声,形旁“巾”“糸”都与布帛相关,二字或为异体字关系。

“(巾券)”或为“勝”的换形字,“勝”与“幐”读音相同,从朕得声。陈练军《居延汉简词语札记二则》引用简EPT52.141,就把“幐”释读为“勝”[3]82。李冬鸽在《〈居延新简〉词语研究》引录本简时,也把“幐”释读为“勝”[2]98。这几枚简全都是衣装简,(巾券)、勝都是左右结构的字,书手抄录时,随手把左边的“月”旁换为形近的“巾”旁,使之表义类的功能更明确。李冬鸽《〈居延新简〉词语研究》也说:“‘行(巾券)即‘行幐,‘(巾券)字以‘巾部替代‘月部,突出了材质。”[2]100我们认为是有道理的。

幐、縢、(巾券),或为异体字,或为换形字,它们都是形近字。当是不同书手抄录所致。故我们认为行幐、行縢、行(巾券)所指相同,皆为同一物品。同理,“行(巾券)帻”“行幐帻”字形相关,语境相同,所指也是同一名物。

到底“行(巾券)”{1}是什么,它与“行(巾券)帻”又是什么关系?

三 《居延新简》中的“行(巾券)”不是“绑腿”

《居延新简》的“行(巾券)”,有研究者认为就是“绑腿”。马怡《西郭宝墓衣物疏所见汉代名物杂考》在研究西郭宝墓的“面衣”时,说:“‘面衣亦见于西北边塞汉简,可与‘行縢(绑腿)和‘(巾券)衣并提。”[10]认为“行縢”毋庸置疑就是“绑腿”。陈练军《居延汉简词语二则》根据传世文献以及简EPT51.457得出定论:“我们可以确知‘行(巾券)‘行勝就是‘行縢,指绑腿。”[4]2在《居延汉简词语札记二则》中,他说:“把例5(简EPT51.457)中的‘行縢释读为‘绑腿比较合适。”[3]83李冬鸽《〈居延新简〉词语研究》,在“幐”条下说:“我们可知‘行幐(滕)就是指绑腿布,捆绑在小腿处,便于行走。”[2]99

查传世文献,确有“行幐”{2}作“绑腿”理解。《左传·桓公二年》“带裳幅舄”杜预注:“幅,若今行縢者。”孔颖达疏:“縢,训缄也。然则行而缄足故名行縢。”[11]《释名·释衣服》:“幅,所以自逼束也。今谓之行縢,言以裹脚行可以跳腾轻便也。”[12]

《居延新简》中“行(巾券)”是否作绑腿理解,必须要回归《居延新简》以及与其时代相同性质相类发掘地点相近的其他屯戍简{3},才能得到答案。

实际上,《居延新简》中的“行(巾券)”不是“绑腿”。

(一)《居延新简》中“行(巾券)”不用“两”作单位量词

“行(巾券)”如果是“绑腿”,就需要在两条腿上同时使用,即属于两只配套使用的物品。据《居延新简》及其同时代同性质的其他汉简文例看,凡成双的物品,所用单位量词皆是“两”,比如鞋、□绔等。如:

1. □绔一两,革韦二两,枲履一两,布绔二两。(EPT58.73)

2. 绔兩。犬□一兩,私□一兩。贯赞取。(19.40)

3. 万年里任广汉大奴据……布□一两,革履一两。(73EJT23:975)

单位量词“两”的意思,前人已经说解明白。孔颖达疏《诗经·齐风·南山》“葛屦五两,冠(巾券)双止”说:“屦必两只相配,故以一两为一物。”[13]颜师古《匡谬正俗·两量》:“或问曰:‘今人呼履舄屐(巾券)之属一具为一量,于义何邪?答曰:‘字当作‘两,《诗》云:‘葛屦五两者,相偶之名,履之属二乃成具,故谓之两,两音转变,故为量耳。”[14]两只相配的物品称为“两”。

“行(巾券)”如果是“绑腿”,属于两只配套使用的物品,单位量词就该用“两”,考察《居延新简》及其同时代同性质的屯戍简,“行(巾券)”的量词使用不符合两只配套使用物品的用法。事实上,据我们所见,“行(巾券)”所用作量词“枚”。

(二)《居延新简》中“行(巾券)”用“枚”作量词

《居延新简》中所出现的“行(巾券)”,凡带有量词的皆用“枚”:

1. 行(巾券)二枚。(EPT52.93)

2. 白布(巾券)一领,毋。面衣一枚……行(巾券)一枚,已。(EPT52.92)

《居延新简》及其同时代同性质的汉简中,“枚”作为量词使用频率高,单个的物品均可用,如:

3. 大竹一。车荐竹长者六枚,反笴亖枚,车荐短竹亖十枚。(EPT40.16)

4. 六尺席廿枚。(61.21)

5. 出钱卌,君成买絮一枚。

(73EJT24:6A)

屯戍简中,“枚”和“两”作为量词的使用极有规律。《肩水金关汉简》73EJT23:964中,单位量词“两”和“枚”都出现,区别最为鲜明:

6. 卖□一两,直钱廿三。革带二枚,直六十。凡直八十三。(73EJT23:964)

我们全面搜检了屯戍简,两只配套使用的物品,无一例外地用“两”作单位量词,如鞋、袜。“枚”作为量词,不用于两个配套的,全部用在单个使用的物件上,如席、斧等。根据量词的使用情况,“行(巾券)”用“枚”作量词,不是两只配套的,而是单个使用的个体。据此,可以肯定“行(巾券)”不是绑腿。

四 《居延新简》中的“行(巾券)”

“行(巾券)帻”是“帻”

“行(巾券)”是出行时缠束的带子。“(巾券)”字也作“縢、幐”。“縢”的动词义为“缠束”。《诗经·秦风·小戎》:“交(巾券)二弓,竹闭绲縢。”毛传:“縢,约也。”孔颖达疏:“谓以绳约弓,然后纳之(巾券)中也。”[12]370-371“縢”,名词义为绳子、带子。《说文·糸部》:“縢,缄也。”段注:“亦所以束者也。”[8]657出行时缠束的带子是为“行縢”。《诗经·小雅·采菽》:“赤芾在股,邪幅在下。”孔颖达疏:“名行縢者,言行而缄束之。”[13]489出行时用来缠束的带子为“行縢”。

前文讨论过“行(巾券)”的量词是“枚”。屯戍简中“行(巾券)帻”使用的单位量词也是“枚”,同样是单个使用的物品:

1. 黄单绔一枚。已。白韦绔一枚。已。行(巾券)帻二枚。已。(EPT52.94)

“行(巾券)”“行(巾券)帻”在屯戍简中共出现四例,其中有三例与“面衣”连言:

2. 面衣一枚……行(巾券)一枚。已。

(EPT52.92)

3. 行幐帻、面衣各一,毋。

(EPT52.141)

4. 面衣一枚,行(巾券)帻二枚。已。

(EPT52.94){1}

据屯戍简的文例,“行(巾券)”“行(巾券)帻”与“面衣”并列,特别是简EPT52.141的文例“行幐帻、面衣各一”,“行幐帻”与“面衣”放在一起合并论及,可见“行(巾券)帻”与“面衣”不但属于同类,而且关系极为紧密。据此可知“行(巾券)”“行(巾券)帻”与“面衣”性质相当,关系密切,“面衣”属于一种头衣,“行(巾券)”“行(巾券)帻”也该属于一种头衣。

“帻”可以是长条形的裹头布。古代礼制,未冠者所带的“帻”称为“卷帻”。《仪礼·士冠礼》:“缁(巾券),广终幅,长六尺。”郑玄注:“今未冠笄者著卷帻。……(巾券),今之帻梁也。终,充也。(巾券)一幅,长六尺,足以韬发而结之矣。”贾公彦疏:

汉时男女未冠笄者,首著卷帻之状虽不智,知既言(巾券)围发际,故以冠之,明汉时卷帻亦以布帛之等围绕发际为之矣……人之长者不过六尺,(巾券)六尺,故云足以韬发。[15]

笔者是贵州人,在贵州农村,老年人出门还有用裹头布的习惯,笔者的爷爷就有一块长近两米的裹头布。

“帻”是长条形的裹头布,“行縢”是出行时缠束头部的带子。“帻”“行(巾券)”都是缠束头部的带子,屯戍简中,二者连言构成“行(巾券)帻”,所指功能明显,即出行时用来裹头部的“帻”。屯戍简中“行(巾券)帻”的出现,可以反观屯戍简中的“行(巾券)”就是“帻”。

五 散 论

屯戍简中“行(巾券)、行(巾券)帻”是头衣,是现包裹的“帻”。边塞将士生活一切从简,他们所戴的“帻”,并没有包裹成型,而是一块长条形的布,外出时用这块布包裹头部,即为“行(巾券)”或“行(巾券)帻”。如果不清楚“行(巾券)”或“行(巾券)帻”皆为“帻”的别称,就会产生误解。赵兰香《汉代戍边士卒衣装试考》就说:

依据居延汉简资料,巾出现次数很多,帻只有一次,而且是隧长所戴(EPT49:13A),看来有这样两种可能。一、帻与巾相比还是有一定的等级差别,帻为下级边防官员所戴,巾为普通戍边士卒所戴。二、汉代戍边士卒也戴帻,只不过没有从汉简资料里反映出来。[16]

实际上,《居延新简》中简EPT52.92、EPT52.93、EPT52.94、EPT52.141的“行(巾券)”或“行(巾券)帻”都是戍卒所戴。

参考文献:

[1]李均明,刘国忠,刘光胜,等.当代中国简帛学研究:1949—2009[M].北京:中国社会科学出版社,2011:430.

[2]李冬鸽.《居延新简》词语研究[D].杭州:浙江大学,2010:98.

[3]陈练军.居延汉简词语札记二则[J].古汉语研究,2007(2):82.

[4]陈练军.居延汉简词语二则[J].陇东学院学报:社会科学版,2005(4):1.

[5]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:159,276.

[6]郭庆藩.庄子集释[M].王孝鱼,点校.北京:中华书局,1961:342.

[7]范晔.后汉书:儒林传序[M].北京:中华书局,1965:2548.

[8]许慎.说文解字注[M].段玉裁,注.郑州:中州古籍出版社,2006:361.

[9]司马光.资治通鉴 [M].北京:中华书局,2013:7709.

[10]马怡.西郭宝墓衣物疏所见汉代名物杂考[J].简帛,2009(第4辑):346.

[11]左丘明.春秋左传正义[M]//杜预,注.十三经注疏.北京:中华书局,1980:1742.

[12]刘熙.释名[M].北京:商务印书馆,1985:82.

[13]毛亨.毛诗正义[M]//十三经注疏.北京:中华书局,1980:352.

[14]颜师古.匡谬正俗[M].北京:商务印书馆,1985:93.

[15]佚名.仪礼注疏[M]//郑玄,注.贾公彦,疏.十三经注疏.北京:中华书局,1980:950.

[16]赵兰香.汉代戍边士卒衣装试考[D].兰州:西北师范大学,2006:10.