文蛤人工育苗技术

郑毅

文蛤作为浅海、滩涂和池塘的主要养殖种类,自然海区的苗种不能满足生产需求,开展人工育苗已是当务之急。有关文蛤育苗的最早研究和报道见于我国江苏省的王维德等从1978年开展文蛤人工育苗试验,技术难题是文蛤转入稚贝后,分泌大量的粘液包裹稚贝,导致死亡;70年代日本的上城义信、小林信、石田雅俊、小野刚等研究双重底和王维德采取淘洗附着基的办法,解决稚贝大量死亡的难题,在生产中推广有一定难度。

笔者在丹东采用传统的贝类育苗方式,培育出壳长5 mm的文蛤稚贝,成活率为23%,为了解决文蛤稚贝死亡的技术难题,重新设计试验方案,采用加大附着底质颗粒直径(增加底质的透水性)和无基质(平面)两种方式培育文蛤稚贝,与传统方式相比,成活率显著提高,平均单位水体出苗38万枚。

1 试验条件与方法

利用3个面积2 m2幼体培育池;配有砂滤海水、充气设备;人工培育塔胞藻、金藻单细胞饵料。

自然水温26~27 ℃,比重1.013~1.015,pH值8。

附着基类型:(1)无基质平面方式,采用波纹板不铺设沙砾分层吊装在育苗池中,增加附苗面积;(2)用淘洗消毒的颗粒直径0.3~0.5 mm的沙砾铺设在池底。

受精卵获取:6月24日~7月8日从海区采捕平均壳长74 mm的文蛤,平均体重达98 g(贝壳重+软体重),暂养2~3周后,软体重占体重的26.5%时,采用阴干1~3 h结合流水;用氨海水提高pH值到10的两种方式诱导产卵。产卵后取出亲贝,洗卵2次加满水孵化,到D型幼虫时选育。开口后投喂金藻,2日后投喂塔胞藻,每日换水20%~70%。

附着基设置:试验池中培育浮游幼体,到壳长180 μm时,(1)1﹟、2﹟池投放消毒后的附着基沙砾5 mm厚;(2)3﹟池在水中吊放多层波纹板;(3)5 000 mL的容器,底部不放沙砾作对照试验。

稚贝附着后,由于饵料供应不足等原因,改用流水培育。

幼贝出现双水管期,活力增强,连续观察无死亡,壳长到2 mm时结束试验。

2 试验结果

2.1 诱导产卵

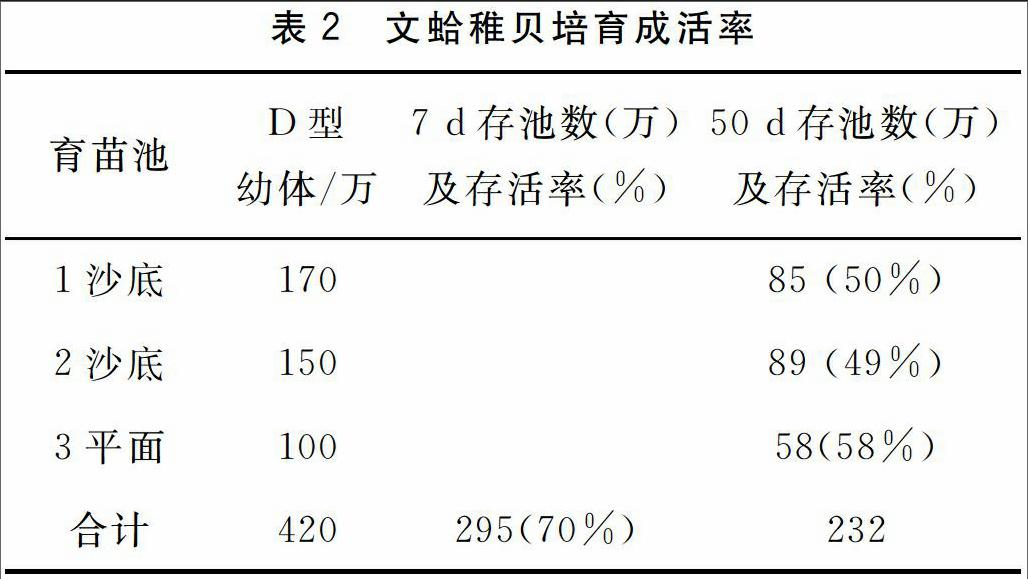

7月31日-8月1日,水温26 ℃,海水比重1014,自然海水pH值为 8,试验组的pH值为10,选取119只文蛤作两组试验。产卵率分别在17.5%和29%,平均产卵量为115万粒。其中用氨海水提高pH值,产卵率要高于阴干流水组。刚产出的文蛤卵子直径75 μm,受精后出现次级卵膜直径250 μm,两组文蛤诱导产卵结果见表1。

2.2 浮游幼体培育

1#、2#、3#池分别收容选育后的D型幼体170、150、100万枚(合计420万枚),培育密度分别为85万枚、75万枚、50万枚幼体/m3;5 000 mL的培养容器2个,培育密度为1个/mL。

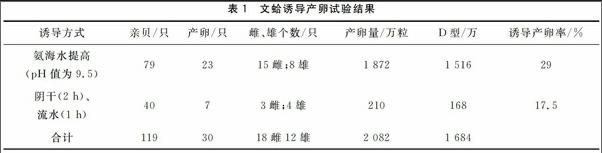

D型幼虫开口投喂金藻,第2 d增加塔胞藻,3 d后以塔胞藻为主。根据幼体发育,投饵量2万~6万细胞/mL,换水20%~70%。初期D型幼虫壳长110 μm,经过5 d培育,壳长到180 μm,日生长16 μm,开始出现由浮游转向水体中下层生活。420万个D型幼虫,经过5 d的培育得到壳顶后期幼虫295万枚,成活率70%。

2.3 稚贝培育

幼体培育第5 d,把295万枚壳顶后期幼体,(壳长180 μm),分别倒池到铺设沙砾和水中悬吊波纹板的培育池和5 000 mL容器中培育。稚贝壳长180~200 μm,双壳膨胀,足部明显伸出,在附着基上作挖掘运动。第6 d下午观察,水中见不到浮游幼体,全部转入底栖,幼体的面盘被发达的足代替,运动依靠前伸的足牵引贝体向前移动,220 μm的稚贝壳体仍透明,在腹缘可见3~4道生长纹。

2.4 稚贝生长

培育第7 d,稚贝的足较前期更长,运动快速,其上生有明显的纤毛,对光线反应敏感,避开强光向暗处。较大个体后端伸出细长的水管,进入单管期。水管口有纤毛摆动滤食。第9 d,平均壳长288 μm,壳面生长纹5~7道,后端及腹部呈红褐色,水管口纤毛摆动频率加快。第17 d,壳长437 μm,最大600 μm,生长纹10余道,水管已经愈合为双管,变短。壳顶部微透明,可见胃中食物在转动。第20 d,壳长平均540 μm,壳高512 μm,壳表生长纹15~20道,水管口处有8~10只双排触指,外套膜明显。第35 d,壳长983 μm,高892 μm,移动快速敏捷,此时多点取样计数,存池数270万枚。成活率91.5%。第50 d,观察无死亡,壳长平均2 mm。

从壳顶后期295万个幼体到2 mm的稚贝232万枚,成活率78%;从初期D型幼虫420万个到壳高2 mm稚贝232万枚,成活率为55%(见表2)。

3 讨论

采用在池中悬吊放波纹板和5 000 mL不铺设沙砾的容器方式,均可成功培育文蛤稚贝。该种方式表现为不仅可以立体利用育苗设施提高使用效率、便于观察计数、管理方便、幼体生长快个体均匀等特点,幼贝成活率70%,大大地简化滩涂贝类苗种生产的工艺,提高了幼贝的成活率,该项技术在今后的生产实践中不断地改进和完善,可以应用到大生产中,为滩涂贝类的苗种生产提供新的实用工艺。

试验中发现,铺设沙砾培育池的稚贝个体有参差不齐的现象,较大个体壳长3 mm,较小个体1.3 mm,分析原因,其一由于后期流水培育,因壳沙蚕筑巢并分泌粘液,粘连沙砾同时也把文蛤稚贝粘附筑巢上,使其不能移动,影响生长。其二在铺设沙砾的池底,由于文蛤稚贝的粪便不能及时排除,导致部分环境发生变化,影响稚贝生长。

(收稿日期:2015-11-18)endprint