抗血小板药物服用史与急性缺血性卒中静脉溶栓后颅内出血转化的相关性分析

杜冉

【摘要】 目的 分析抗血小板药物服用史与急性缺血性卒中静脉溶栓后颅内出血转化的相关性。方法 120例急性缺血性卒中(CIS)患者, 所有患者均在4.5 h内均接受了静脉重组组织型纤溶酶原激活剂溶栓治疗, 根据患者在治疗前有无抗血小板药物服用史, 将其分为有抗组(15例)和无抗组(105例), 比较分析两组患者一般资料, 颅内出血转化率及90 d预后情况。结果 两组年龄比较差异具有统计学意义(P<0.05), 有抗组颅内出血转化率显著高于无抗组, 差异有统计学意义(χ2=7.464, P<0.05), 但两组90 d预后良好率比较, 差异无统计学意义(χ2=2.501, P>0.05)。经过Logistic回归分析也表明年龄和服用抗血小板药物均是CIS患者静脉溶栓后颅内出血转化的危险因素。结论 CIS患者溶栓前服用抗血小板药物会增加颅内出血转化的风险, 但是这并不会影响90 d后的预后效果, 因此临床医师对于服用抗血小板药物的CIS患者应该积极采用静脉溶栓进行治疗。

【关键词】 急性缺血性卒中;静脉溶栓;颅内出血转化;相关性

急性缺血性卒中又称脑梗死(CI), 目前临床上CIS主要采用静脉溶栓治疗, 但该法易发生颅内出血转化等并发症, 这在一定程度上限制了静脉溶栓的推广[1]。据相关数据显示, 大约30%的CIS患者服用过抗血小板药物, 目前医学界关于服用抗血小板药物是否会增加CIS患者溶栓后出血转化发生率存在一定的争议[2, 3]。作者选取了本院2012年6月~2014年6月收治的120例CIS患者进行研究, 取得了满意的结果, 现具体报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2012年6月~2014年6月收治的120例CIS患者作为研究对象, 经过临床所有患者近3个月均无头颅外伤史、心肌梗死史和脑梗死史, 且均无严重的心、肝、肾等重大疾病史。120例患者中男156例, 女44例, 年龄19~81岁, 平均年龄(64.6±13.8)岁。所有患者发病均在4.5 h以内, 颅脑CT结果显示无颅内出血。120例患者中共15例(12.5%)有服用过抗血小板药物, 105例(87.5%)未服用过抗血小板药物, 分别记为有抗组和无抗组。

1. 2 方法 给予患者静脉重组组织型纤溶酶原激活剂进行治疗, 按0.9 mg/kg的用药量, 但用药率≤90 mg, 先静脉推注10%, 剩余的剂量采用静脉滴注方式缓慢注入。

1. 3 观察指标及判定标准 比较两组患者临床资料(年龄、既往史及溶栓前血压、血糖水平)及溶栓后颅内出血转化情况、90 d预后效果。颅内出血转化则采用ECASSⅡ标准划分为出血性梗死(HI)和脑实质血肿(PH), HI1表示梗死灶点状出血;HI2为梗死灶融合点状出血, 无占位效应;PH1为有轻度占位效应, 梗死面积≤30%;PH2为有显著占位效应, 梗死面积>30%。患者90 d预后采用Rankin量表进行评估, 0~1分表示预后良好。

1. 4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验, Logistic回归分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

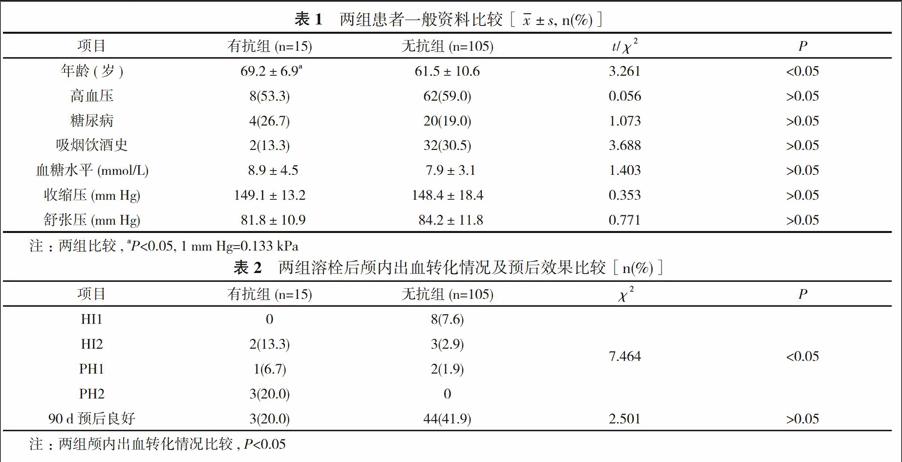

2. 1 一般资料比较 两组患者仅年龄比较, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 溶栓后颅内出血转化情况及预后效果比较 有抗组颅内出血转化率显著高于无抗组, 差异有统计学意义(χ2=7.464, P<0.05), 但两组90 d预后良好率比较, 差异无统计学意义(χ2=2.501, P>0.05)。见表2。

2. 3 Logistic回归分析 120例患者中有18例出现颅内出血转化, 以年龄和服用抗血小板药物作为自变量进行Logistic回归分析, 结果表明年龄[OR=1.076, 95% CI (1.010, 1.047), P<0.05]和服用抗血小板药物[OR=4.600, 95% CI(1.338, 14.149), P<0.05]都是增加CIS患者静脉溶栓后颅内出血转化的危险因素。

3 小结

目前关于服用抗血小板药物是否会引起CIS患者静脉溶栓后颅内出血转化国内外仍然存在争议, 这导致临床医师对服用抗血小板药物的CIS患者采取溶栓治疗存在顾虑[4]。为了探讨服用抗血小板药物与CIS患者静脉溶栓后颅内出血转化是否具有相关性, 作者选取本院120例患者进行研究, 结果表明, 两组一般资料中仅年龄差异具有统计学意义(P<0.05), 有抗组颅内出血转化率显著高于无抗组, 差异有统计学意义(χ2=7.464, P<0.05), 但两组90 d预后良好率比较, 差异无统计学意义(χ2=2.501, P>0.05)。经过Logistic回归分析也表明年龄和服用抗血小板药物均是CIS患者静脉溶栓后颅内出血转化的危险因素, 这也与国内外相关学者的研究结果一致[5]。

综上所述, CIS患者溶栓前服用抗血小板药物会增加颅内出血转化的风险, 但是这并不会影响90 d后的预后效果, 因此临床医师对于服用抗血小板药物的CIS患者应该积极采用静脉溶栓进行治疗。

参考文献

[1] 付佳. 静脉溶栓与动脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效对比.吉林大学, 2013.

[2] 唐敬敬. 急性缺血性脑卒中溶栓后早期预后分析.暨南大学, 2012.

[3] 万志文. rt-PA静脉溶栓治疗急性缺血性卒中的临床疗效和安全性分析. 第二军医大学, 2013.

[4] 陆霞, 张万里, 韩钊, 等. 抗血小板药物服用史与急性缺血性卒中静脉溶栓后颅内出血转化的相关性. 中华神经科杂志, 2015(5):377-381.

[5] 王国芳, 朱青峰, 边世春, 等. 急性缺血性卒中血管内治疗的现状与展望.解放军医药杂志, 2015, 27(4):103-108.

[收稿日期:2015-10-16]