黄金流淌历史与当代人眼中的西藏

张帆

时间之轮轰隆隆转了几百年,如今不分中外,

众多男女前仆后继进藏,俨然是一种潮流和时尚。

腆着脸搭车或光着膀子骑行,自认走在时尚前沿。殊不知,

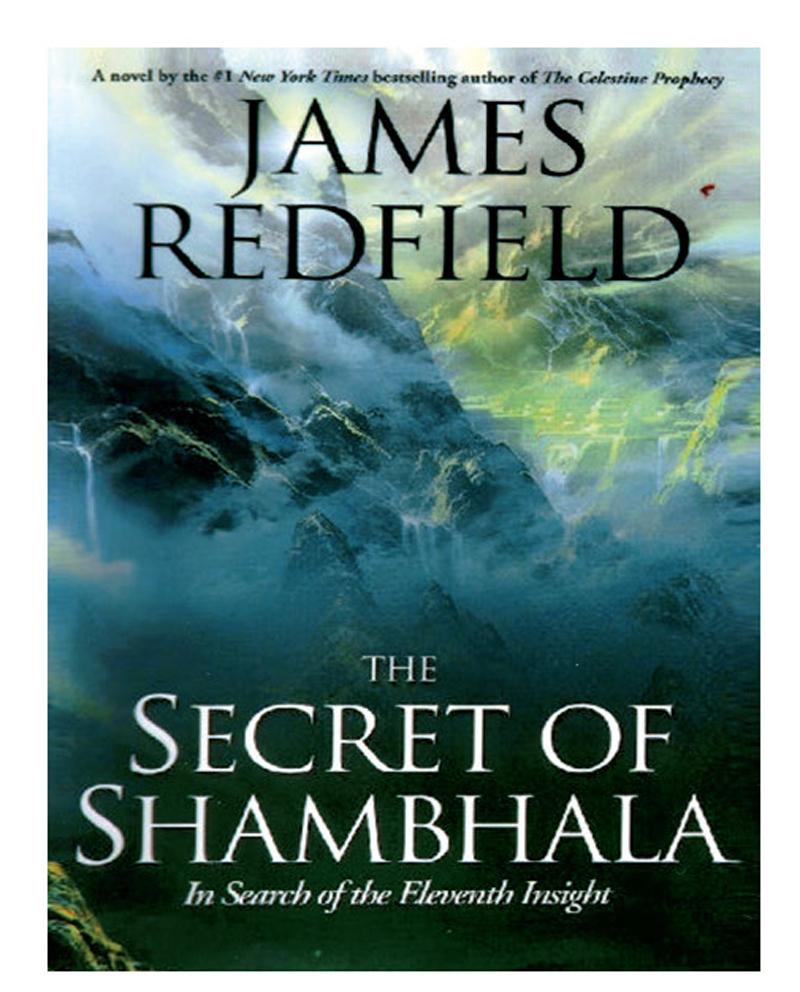

《香巴拉的秘密》电影海报

年近800的马可波罗会捻着胡须冷笑——你们太嫩。

马可波罗,自西土来到东方取金,在被层层朱门震慑被金銮殿耀花眼之后就根本无法徒步到西藏,然而这并没有阻止他的狂想。他满怀激情对其欧洲同胞们呐喊:快来西藏吧。于是乎,西方人不断地改头换面以传教士、探险家、科学家、殖民者或者修行者等面目来到西藏,不能不说其背后总有这层神秘作为底色。

几百年后,当爱德华·萨伊德(Edward Said)捉笔写出《东方主义》(Orientalism)的时候,西方人对于东方的艳丽幻想才被清算。不仅是西藏,身形妖娆肚皮晃动的阿拉伯少女、面目煞白樱唇血红的日本艺妓都曾为西方提供过幻想投射的空间。甚至连一只耳梵高的画布上都曾刮过浮世绘风,更别提在塔希提流连忘返的高更画笔下的万种风情。

其实马可波罗关注西藏的目光,是金色。黄金和西藏的组合在西方人的脑海中逐渐成为不可分隔的表达。还要从希罗多德(Herodot)讲起,在他成书于公元前五世纪想象力堪比《山海经》的《历史》(Histiriesapodeixis)中记载,印度北部喜玛拉雅山区有个亚马孙王国,那里生长着一种在建筑蚁穴时开采地下黄金的巨型蚂蚁。这或许是黄金和西藏组合的滥觞。后来,怀揣着点石成金梦想的科学家托勒密(Claudius Ptolemy, 90-168)再次把这个典故引用到《地理》(Geography),随着这本希腊文著作被翻译成阿拉伯语和拉丁文,造就了西方人对黄金西藏的认知。

在这本书的照耀下,哥伦布虽未能走到西藏,却发现了另一片黄金之地。从十世纪开始,波斯文、希伯来文、拉丁文以及英文中始终有西藏是黄金流淌之地的说法:黄金多到随便在地上一挖就闪现,多到用不完就随手放回地下,实在太多了根本不屑储存。这幅天堂景象在十七世纪刺激着沙皇彼得一世不甘人后的神经,派出哥萨克骑兵到西藏寻找黄金。这些哥萨克骑兵一路找到红帐汗国,功败垂成。金色构筑的西藏沦为上帝的使者要救赎的炼狱。耶稣会士Johannes Grueber (1623-1680)来自奥地利,他横穿中国进入拉萨并拜见了五世达赖喇嘛。他的游历被以图画的方式发表于China Illustrata中,虽然图画中的达赖喇嘛有着欧式脸庞且布达拉宫如欧式城堡,却在欧洲引起轰动,更激起耶稣子民入藏一探究竟的好奇。意大利神父Ippolito Desideri (1684 –1733)在拉萨经历了准噶尔屠城,精通藏文的他悲哀地认为藏传佛教是被魔鬼挟持了的基督教。一直到二十世纪,喇嘛教都是一种污名化的标签。

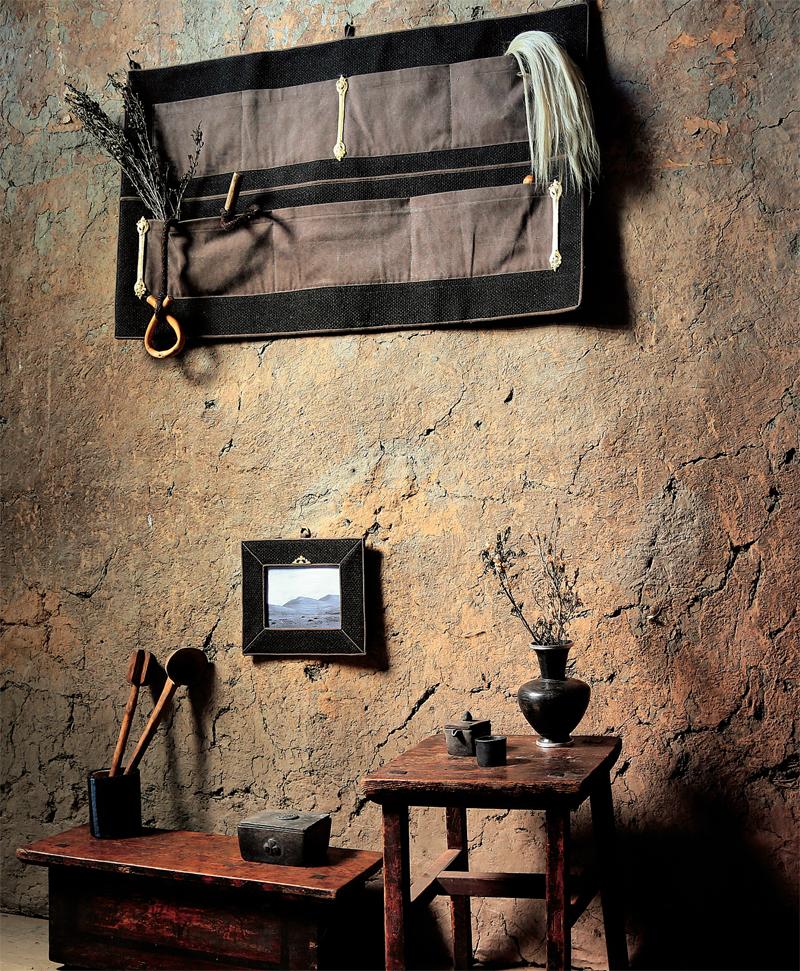

供图/子乌

但被魔鬼挟持的西藏却成为哲学家的天堂。十八世纪启蒙运动的直接后果就是圣经世界观被打破。康德宣称,人不是从伊甸园出逃,而是从雪山上降下,喜马拉雅王国是人文的摇篮。黑格尔将康德的人类史斩首成世界宗教史,在绝对精神展演而成的世界史脉络中佛的诞生先于希腊众神。从康德到黑格尔,西方人眼中的西藏逐渐脱离被审判或救赎的基督教叙事,被纳入到理性分析中。这种理性在一个极端,推动着纳粹德国到西藏寻找人的最纯粹高级的形式,在另一个极端,则被叔本华消极地演绎为“存在即折磨”的悲观,这种悲观甚至侵蚀到黑塞的小说《悉达多》的皮骨之中。

1875年在纽约发起成立的通神协会(theosophical society)的Helena Blavatsky(1831-1891)就号称在西藏获得神秘力量加持而成一代灵媒。Alexandra David-Néel (1868-1969)则通过朝拜西藏亲眼目睹会飞的喇嘛而在巴黎获得一席之地。西藏一跃而成存储精神力量的时空黑洞。从这个没有物质的黑洞里,能打捞出各种在西方已损耗丢失的精神,似乎精神一下就变的可触可及、可物化、可量化。