舞剧《青衣》的“奔月”情怀

于 平

舞剧《青衣》的“奔月”情怀

于 平

“青衣”是戏曲旦角的一种行当,饰演的角色通常是大家闺秀而非小家碧玉,或许是因其饰演人物的正儿八经而被称为“正旦”。以《青衣》作为书名写了一部小说的作家毕飞宇,认为“青衣从来就不是女性、角色或某个具体的人,她是东方大地上瑰丽的、独具魅力的魂”。但毕飞宇写的那个“青衣”是一个具体的人——筱燕秋,演了一个具体的角色叫“嫦娥”……嫦娥总是出现在一部叫《奔月》的剧作中!毕飞宇的小说让筱燕秋出演《奔月》而红极一时,但“奔月”的结局其实就是“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”。20世纪80年代初,我国大师级舞剧编导舒巧,就以舞剧《奔月》大步跨入“新时期”,与当时“红极”的舞剧《丝路花雨》形成强烈反差:后者是熙熙攘攘的大唐华章,前者是孑孑然然的广寒清影;前者因改变戏曲舞蹈的动作程式而颇遭非议,后者因“复活”敦煌壁画的舞蹈造像而频获好赞……而35年后的今天,居然又来了个具有“奔月”情怀的王亚彬!

场刊上“导演的话”虽说“捉刀”的痕迹太明显,但好歹是亚彬的内心写照:“创作《舞剧》青衣是亚彬多年夙愿。不仅因为作家毕飞宇小说原著写得好,更是因为在这部中篇小说中,我看到了青衣‘筱燕秋’这个角色所要探求的‘生命该如何寄托’这样的主题。生命该如何寄托呢?不仅是筱燕秋,可能是每一个人都会思考的问题。筱燕秋将她的生命寄托在‘青衣’身上,而亚彬将生命寄托在舞蹈作品上……”其实这段话中的两处“亚彬”改为“我”就OK了,不至于让人在叙述者的“第一人称”和“第三只眼”中跳进跳出。

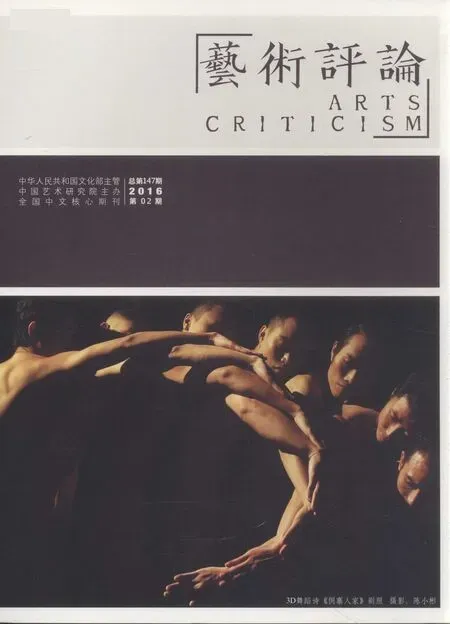

但舞剧《青衣》的叙述颇有些“跳进跳出”的意思:开幕后编导先让观众看天幕,天幕播放的影像是筱燕秋饰演嫦娥的背影——这背影静谧地在后台的甬道中穿行,像一个令人不寒而栗的幽灵……影像屏蔽后,灯光迷蒙地照亮干冰弥漫的舞台,饰演嫦娥的筱燕秋急速地“圆场”登场,舞动的水袖搅得干冰“与袖共舞”,让观众觉得这其间定有个“如烟”或“并不如烟”的往事。在王亚彬优雅且凄美的飘逸中,一位“淡淡妆、天然样”的老者走向近前,抚摸她的脸颊,端望她的眼神,目送她的韶华……于是,舞台上进入了筱燕秋的“逝水流年”。

王亚彬让一段7名舞者的群舞过渡,主要是从“舞台小天地”过渡到“天地大舞台”。“天地大舞台”对于筱燕秋而言其实只是一个“二人世界”,这个世界只有她与绰号“面瓜”的一位交警。“二人世界”先是推上一条长沙发,沙发在180°旋转后又成了住家的晾台——编导想告诉我们什么?是想说无论屋内屋外、无论人前人后、也无论思左思右,筱燕秋的孤傲冷艳与“面瓜”的木讷寡言都是人生的“搭错车”,都是错点的“鸳鸯谱”。想起了千年之前发生在沈园的“错、错、错”和“莫、莫、莫”,那是“错”在不能“同床共枕”的遗憾;筱燕秋的“错”则是不能忍受“铺床叠被”的庸常,“寂寞嫦娥舒广袖”是她心中无解的死结。为此,编导王亚彬让舞者再度袖舞蹁跹,全然不解“运去精金逊顽铁”——那种被称为“现代舞”的舞蹈在这里派上了用场,象征“时运不再”的舞者们撕下了“广袖嫦娥”的华服丽佩,筱燕秋不是“飞升”而是“坠落”到人世的冷漠之中……其实,编导不必过份强调“在呈现方面以极简主义为舞剧风格”,不如直言从“经济”或从“实用”的立场考虑而强化了“舞蹈剧场”的理念。

说实在的,那个“二人世界”就以这样的“极简主义”延续到上半场的闭幕,让得不到视听享受的观众只能猜谜般琢磨这“二人世界”到底发生了什么?由另一位优秀舞者黎星饰演的“面瓜”似乎很陶醉自己的“现代舞”动作编排,似乎总在显摆自己动作做得“溜”而忘记了自己性格应当“面”。或许,是毕飞宇小说的人物感动了王亚彬,但舞剧编导去改编其他艺术,本意是借助其他艺术对社会大众已然产生的“前理解”。比如屡次被改编为舞剧的《雷雨》(曹禺)和《祝福》(鲁迅)。但现在文学作品对社会大众的直接影响十分有限,莫言的《红高粱》和苏童的《妻妾成群》被改编成舞剧,其实更主要是借助张艺谋的电影这一中介。因此,在社会大众“前理解”意义上,被毕飞宇感动的王亚彬,需要充分调动“舞剧语言”去让观众“理解”并为之“动容”。

王亚彬“舞剧语言”的“极简主义”其实只是舞蹈本体的“极简”。舞蹈本体的“极简”,一是舞者体量的“简”,二是舞者动态的“简”。舞剧《青衣》的“极简”说的是“体量”,也即它极少用“群舞”来描摹舞剧故事的境遇和舞剧情态的氛围。但事实上,舞蹈本体的“极简”需要用“舞蹈剧场”的要素来填补,这就意味着要调动舞者体量和动态之外的种种视听要素。看得出,舞剧《青衣》在这方面的谋划、特别是对于“影像”要素的谋划是甚为处心积虑的。下半场一开幕,舞台上便流动起多面立镜,立镜的流动本身就构成一种动态形象,构成一种广义的“物”的舞蹈。但在筱燕秋登场后,我们却发现了“影像”的丰富性—— 一个筱燕秋和她若干变动不居的“镜像”令人眼花缭乱。主张“极简主义”的编导为何要使郁郁寡欢的筱燕秋扩放得如此繁缛呢?其中的深意我以为是坦露主人公内心世界全部的丰富性。

堪与上述影像的“丰富性”相媲美的,是舞剧中“对比性”影像的设计。这是一段舞者亚彬和她先前拍摄的动态形象的“双人舞”,是一个实体的舞者和她虚幻的剪影“共舞”。就影像技术而言,这可能并非什么难题。但难能可贵的是这个影像“对比性”的创意,更难能可贵的是这个“对比性”对于揭示人物性格的重要意义:舞者亚彬沿底幕由上场门向下场门舞去,天幕上追随的“剪影”宛若追光为舞者留下的“投影”;但在舞者纵然跃起之际,那“剪影”却全然不顾舞者已然坠地,自己在无引力的世界中飘逸……这个“剪影”是曾经的筱燕秋,是那个孤傲冷艳的嫦娥;嫦娥的飘逸是否是人类对自由之境的向往,我们不得而知,但那时我们肯定不知道是月球只有地球六分之一的引力让人类更自由地飘逸!天幕“剪影”作为与舞者实体的对比性,不仅更飘逸更灵动,而且还会有时而长高时而增肥时而凝结时而淡逝的“变形”处理。这种“变形”当然也并非纯粹的影像处理技术,它使人物性格的揭示更真切更缜密更深邃。

穿插在下半场之间的,还有先前那7名舞者与一条窄长的长条桌的舞蹈,而长桌的两端正是筱燕秋和她的“面瓜”。我不知道编导此时是否以“条桌”呼应上半场的“沙发”,暗示“二人世界”已由“沙发”的亲密走向“条桌”的疏离。有趣的是,条桌的上方垂下一列(7盏)吊灯,这列吊灯还不时通过有规律的升降体现出一种“旋律性”——这到底是纯粹的“物”的舞蹈还是人物内心某种情绪的“物化”及其扩放?我以为在吊灯升降的“旋律性”中扩放了人物内心的“情绪性”!现在看来,一共只有3名主演和7名助演的舞剧,所有既往被称为“道具”的物体都构成了具有表现性的动态形象!都融成了与舞者动态一体化的“舞蹈剧场”。

现在似乎要想一想在“极简主义”编舞理念中极简到极致的3个人物了。不知怎地,看到筱燕秋和她的“面瓜”、她的“春来”,我总会想到鲁迅先生提笔描绘他老家屋后的那“两棵树”。 鲁迅先生不说“两棵都是枣树”而是说“一棵是枣树,还有一棵也是枣树” 。筱燕秋的“面瓜”和“春来”,套用鲁迅先生的句式,可以说“一个是我,还有一个也是我”。之所以不说“两个都是我”,在于这两个“我”有本质的区别——“面瓜”是现实的、庸常的“我”的投影,而“春来”则是理想的、超越的“我”的折射。这样一来,你就会发现一种很有意思的“编舞”关系:筱燕秋在与“面瓜”的双人舞中时,她面对的是另一个现实的“我”,是一个自己都“哀其不幸、怒其不争”的“我”;而当她置身于与“春来”的双人舞时,这个“我”总是让她拒绝沉沦、渴求超越。我总在想,如果舞剧《青衣》能精心设一段筱燕秋与“面瓜”、“春来”的三人舞,对于筱燕秋的性格刻画和情感表现将更晓畅更通达更丰满。

舞剧《青衣》在场刊介绍中有一个副标题,叫“亚彬和她的朋友们第七季作品”。虽然对她的前“六季”作品都不曾观看,但也知道这次是不断超越的王亚彬最重要的一次“超越”——选择毕飞宇的《青衣》、选择青衣筱燕秋的《奔月》已然具有了这个“象征”。都知道王亚彬从中专来到本科一直就读于北京舞蹈学院中国古典舞专业,攻读硕士研究生却投身北京电影学院影视表演,所以才有了“亚彬舞影工作室”的不断探求和不断超越。亚彬在北京舞蹈学院本科就读时,我正担任该院主持院务工作的副院长。我注意到亚彬自表演独舞《扇舞丹青》一举成名,虽也主演过舞剧《玉鸟》和电视剧《乡村恋情》等,但却一直未见“大红大紫”。就这一点而言,亚彬不玩“穿越”的超越倒确实是一步一个脚印地前行;在她脚踏实地地前行中,我以为也有舞剧《青衣》呈现的“奔月”情怀——不过这并非“碧海青天夜夜心”而是“深耕细作孜孜行”!

于 平:文化部“十三五”时期文化改革与发展规划专家委员会委员,中国文艺评论家协会副主席

责任编辑:杨明刚