基于私人过度自信的PPP项目最优补偿契约设计与选择

吴孝灵,刘小峰,周 晶,卢梦莹

(1.南京财经大学会计学院,江苏 南京 210023;2.南京大学工程管理学院,江苏 南京 210093;3.南京工业大学经管院, 江苏 南京 210009;4.中国建设银行泰州分行,江苏 泰州 225300)

基于私人过度自信的PPP项目最优补偿契约设计与选择

吴孝灵1, 2, 3,刘小峰1,周 晶2,卢梦莹3, 4

(1.南京财经大学会计学院,江苏 南京 210023;2.南京大学工程管理学院,江苏 南京 210093;3.南京工业大学经管院, 江苏 南京 210009;4.中国建设银行泰州分行,江苏 泰州 225300)

基于政府对PPP项目补偿决策的困境,引入一种单期补偿契约,同时考虑到私人投资者在政府补偿下会存在过度自信倾向,通过“均值-方差”描述而引入私人过度自信系数,建立私人投资的期望效用函数,从而运用主从博弈方法分析私人过度投资行为以及对政府最优补偿契约的影响,进而在私人过度自信不可观察情形下,讨论政府最优补偿契约的设计与选择。研究表明:虽然私人过度投资行为并不一定有助于项目预期社会效益改善,但政府总可通过相应地调整契约参数来设计适应私人不同过度自信行为的最优补偿契约,并当私人过度投资不可观测时,可根据其过度自信的概率分布情况来选择使项目预期社会效益比较大的最优补偿契约。研究结果不仅有利于政府的补偿决策,也为PPP项目的实施提供了一种较好的理论支持。

PPP项目;补偿契约;过度自信;不可观察

1 引言

为打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务的“双引擎”,国务院、财政部等部门近年来连续发文表示在基础设施及公共服务领域大力推广运用政府与社会资本合作的PPP ( Public-Private-Partnership )模式,以鼓励社会资本通过特许经营方式参与基础设施项目融资[1]。PPP模式泛指政府(公共部门)和社会资本(私人部门)的合作关系[1-2],具体是指政府通过特许权协议的方式委托私人投资者负责对公共基础设施进行设计、建设和运营,并通过“使用者付费”和必要的“政府付费”给予私人合理投资回报,而政府则主要负责监管,以实现公共利益最大化[1-3]。PPP模式由于能较好解决政府债务或资金短缺问题而在国际上被广泛应用[4],但由于生产的产品通常为纯公共品或准公共品[3],往往使得项目未来收益很难补偿私人巨额初始投资。所以,要使PPP项目持续有效运行,政府补偿非常重要。

对于PPP项目的补偿问题,学者们大都从事前或事后角度进行相关研究。为使私人积极参与项目投资,一些学者认为政府应在事前给与私人最小收益或特许收益保证等[5-6],但事前补偿很可能过高或不足而导致项目社会福利或私人利益受损[7]。从事后角度,有的学者认为政府补偿应根据项目实际运营绩效,以恰好能补偿亏损为宜[8-10],但事后补偿又会忽略事前担保对私人投资的激励性而导致事后补偿的无效性。为此,吴孝灵等[11-12]考虑政府事前准予私人投资要求的特许收益,而事后根据项目实际收益与特许收益的比较而给予私人一定补偿,进而引入一种单期补偿契约,并通过公私博弈分析探讨了该契约的激励性和有效性。该研究虽然弥补了事前补偿或事后补偿的不足,并将二者有机结合,但还是局限于私人是完全理性的假设,忽略了政府补偿情形下私人投资决策会表现出过度自信倾向。

事实上,私人投资不仅受政府补偿的影响,也会受私人对PPP项目收益风险的认知、判断等非理性行为因素的影响。当私人接受政府补偿并对项目投资时,往往会因忽视了项目实际收益情况而对项目未来预期表现出过分乐观和自信,即私人存在过度自信[13]。过度自信指人们过度相信自己的判断能力[13-14],是经济行为中普遍存在的心理现象,是人类心理与行为偏差的重要表征[15]。它对投资决策有着重要影响,最初在行为金融领域颇受关注[16],而后逐渐渗透到组织团队研究中[17],并已成为投资者非理性行为的重要影响因素之一[18-19]。随着过度自信对决策的影响越来越大,已有学者将其引入到委托代理关系研究中,本文也属于委托代理范畴。

在委托代理框架下,激励相容约束不能忽视代理人过度自信的影响[20]。通过建立代理人过度自信的委托代理模型,Jeremy和Huang Zhijian[21]发现过度自信投资者会表现出过度投资行为;Sandra和Philipp[22]研究表明过度自信的代理人会相对理性人付出更多努力。代理人过度自信由于影响其决策,所以在道德风险框架下必然影响激励机制设计[23]。王健等[24]将过度自信融入基金公司与理财经理之间的双边道德风险问题中,揭示了过度自信对投资者利益保护机制设计的影响;李娟等[25]则考虑委托人和代理人持有不同过度自信组合,探讨了过度自信对线性合同与阈值合同参数设计的影响。实际上,无论代理方还是委托方,只要存在过度自信,都会影响委托代理关系。王健和庄新田[26]将经纪人过度自信引入激励监督机制中,从宏观和微观层面上探讨过度自信对资本市场委托代理关系的影响。肖迪等[27]将零售商作为委托方,探讨了供应链成员过度自信行为对零售商库存决策和供应商质量投资决策的影响。查博等[28]通过建立创业企业、银行与风投公司三者间的委托代理模型,分析了创业企业家过度自信的心理特征对各参与方委托代理关系的影响。而陈克贵等[29]则在代理人过度自信为其私人信息情况下,探讨了过度自信对激励机制设计的影响。现有这些研究虽然涉足不同领域,但他们研究思路都是一致的,即考虑代理人或委托人过度自信对委托代理关系的影响,这为本文研究提供了有益的学术借鉴。

尽管过度自信行为已在不同领域引起了人们关注,但将其引入到PPP项目的公私契约合作研究还较为鲜见。本文将考虑PPP项目投资者在政府补偿下会存在过度自信行为而进行主从博弈建模,以探讨私人过度自信对其投资决策和政府补偿契约的影响。本文将主要在吴孝灵等[11-12]、王健等[26]和吴孝灵等[32]的基础上展开,创新之处在于:1) 突破传统的完全理性人假设,考虑投资者在政府补偿下会存在过度自信行为,并通过引入私人过度自信系数,建立私人投资期望效用函数,拓宽了吴孝灵等[11-12]的决策模型,使本文研究更贴近实际。2) 针对私人过度自信行为,借助“均值-方差”模型进行描述,相对王健等[26]等现有研究中仅通过方差被低估来描述过度自信,使得本文模型更具一般性,因为私人在政府补偿下除了会低估项目风险,更会高估项目收益。3) 鉴于私人低估投资风险,对吴孝灵等[32]中完全理性私人投资要求的特许收益加入私人过度自信系数而进行修正,扩展了模型现实性,使得研究结果对政府决策更有借鉴意义。

当然,过度自信作为人们普遍存在的一种认知偏差,在现实中是很难直接测量的,而本文之所以能够给予模型化描述并进行创新性研究,主要归结为:1) PPP项目投资者在政府补偿下所表现出的过度自信是高估项目收益,而低估项目风险,所以通过“均值-方差”模型引入私人过度自信系数符合投资者常常利用均值和方差进行决策的模式。2) 在均值和方差中引入私人过度自信系数能够很自然地拓展已有文献中的完全理性模型,这符合行为决策理论的统一框架,回避了实证研究中的过多主观假设,使研究结果更具一般性和可信性。3) 借助“均值-方差”模型描述私人过度自信既有现实基础,又有参数少、易分析的特点,有助于解析性地分析私人过度自信对其投资决策以及政府补偿契约的影响,克服了实证研究中私人过度自信很难具体测量的弊端。

2 问题描述与基本模型

假设政府通过特许权协议的方式将某项目委托给私人投资者建设和运营,由于特许权协议很难覆盖未来所有不确定因素,所以PPP项目具有典型的不完全契约性[30]。当项目未来收益较低而致使私人利益受损时,私人部门很可能会终止该项目,从而损害了项目社会福利。因此,在项目收益不确定条件下,政府有必要通过给与补偿的方式作为私人提供公共产品或服务的对价,以保证项目运营的持续性和稳定性[1],如城市轨道交通项目一般都允许私人开发沿线土地作为政府补偿[31]。在政府补偿情形下,PPP项目的公私契约合作关系如图1所示。

图1 PPP项目的公私契约合作结构

对政府而言,PPP项目补偿是很难确定的问题,事前补偿很可能过高或不足而导致项目社会福利或私人利益受损,但事后补偿又会忽略事前担保对私人投资的激励性而导致补偿无效性。为此,从政府角度引入一种单期补偿契约,并通过公式表示如下:

(1)

在政府准予特许收益情形下,如果私人接受上述契约而进行投资,则私人将获得随机单期利润为:

(2)

此时,该项目的随机单期社会效益可表示为:

(3)

其中α∈(0,1)表示项目投资规模指数,k>0表示将投资规模转化为社会价值的参数,λ>1表示政府补偿的边际成本,式(2)和式(3)的解释详见文[12]。

由于PPP项目立约之前,私人从属于政府的主导地位进行投资决策,所以如何预测私人投资C,以及如何确定契约参数S0和S1实际上就是政府与私人的主从对策问题。考虑到私人在政府补偿下会表现出过度自信倾向,将建立过度自信投资者的期望效用模型,通过公私博弈分析探讨私人过度自信对其最优投资决策以及政府最优补偿契约的影响。

3 政府补偿下过度自信私人投资决策

在上述政府补偿下,私人投资PPP项目很可能会表现出过度自信行为,主要因为:1) 投资PPP项目的私营部门一般都具有较高的专业知识水平和运营管理经验,这往往会使他们在政府补偿下对项目的预期收益表现过度自信。而且,投资者经验越丰富,其过度自信水平越高。2) PPP项目大都为一些投资成本庞大的公益性项目,不仅需要私人作巨额初始投资,也需要政府给与较高补偿,这在客观上会使私人投资者低估项目风险而表现过度自信行为。而且,政府补偿越高,私人过度自信越明显。

那么,当私人投资存在过度自信时,PPP项目投资者如何进行最优决策?以下通过构建过度自信私人投资决策模型进行讨论。

3.1 过度自信私人投资决策模型

(4)

其中0≤φ<1表示私人过度自信程度或过度自信水平,称为私人过度自信系数[25, 26, 33]。

根据式(4)以及式(1)中的(i),并结合文[32],还可将过度自信私人投资者要求的特许收益表示为:

Rp=TR0=iC=rfC+(1-φ)ησrT

(5)

其中rf表示无风险利率,η表示风险补偿系数[31]。

于是,根据式(4)和式(5),并基于式(1)和式(2),可构建过度自信私人投资者的期望效用模型如下:

(6)

式(6)表明,过度自信私人投资项目的期望效用实际上是私人投资期望利润的过度自信表示,特别如果私人表现完全理性,即φ=0,则私人投资者的期望效用就是其期望利润[11-12]。

3.2 模型求解与私人最优决策

求解私人决策模型,可得命题1及其结论如下。

(7)

(8)

证明:首先,由式(6)可得:

(9)

(10)

其次,将式(7)代入式(6),可得:

(11)

(12)

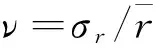

命题1也意味着,如果政府补偿为固定补偿,即S1=0,则由式(7)可知私人存在道德风险;而如果私人投资表现完全理性,即φ=0,则式(7)即为文[12]的结果。为便于比较,将政府补偿分为固定补偿和激励补偿,将私人投资分为完全理性投资和过度自信投资,具体比较如表1所示。

4 私人过度自信下政府最优补偿契约

4.1 私人过度自信可观察情形

当私人过度自信可被完全观测时,私人过度自信水平为完全信息,政府可根据式(7)预测私人对项目的最优投资决策。于是,基于逆向归纳法,将式(7)分别代入式(3)和式(6),可将政府补偿决策问题转化为求解如下约束优化问题:

表1 政府补偿下完全理性和过度自信私人最优投资策略比较

(13)

(14)

(15)

(16)

其中C*由下式给定:

(17)

证明:设τ是优化约束(14)的Lagrange乘子,则该优化问题的Lagrange函数为:

(18)

由此,该问题最优解的Kuhn-Tucker条件为:

(19)

(20)

(21)

(22)

对式(22)两边,令φ→0+,则有下式:

(23)

(24)

因此,在项目收益风险较小情形下,政府应向适度过度自信的投资者提供最优补偿契约;而在项目收益风险较大情形下,政府应向完全理性的投资者提供最优补偿契约。然而,私人投资者究竟是过度自信的还是完全理性的,一般很难直接判断。这就有必要从私人过度自信不可观测的角度,探讨政府对最优补偿契约的合理选择问题。

4.2 私人过度自信不可观察情形

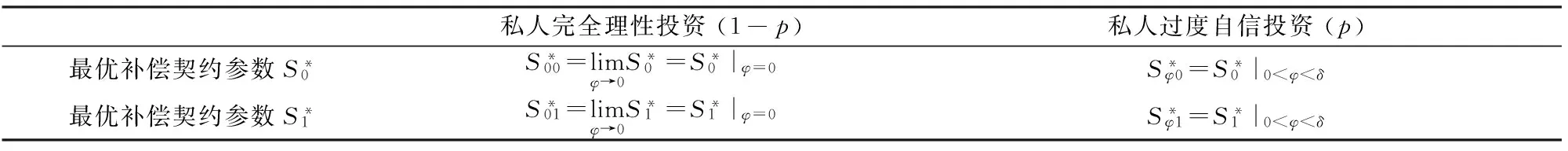

于是,根据上述分析,如果再假设私人过度自信水平为φ∈(0,δ),其中0<δ<1,则政府还可按如下表2选择不同的契约参数组合。

由表2并结合式(1),可将基于私人完全理性和过度自信投资的政府最优补偿契约分别设计为:

(25)

(26)

式(25)和式(26)分别表示政府提供给完全理性和过度自信投资者的最优补偿契约。然而,在私人过度自信或完全理性无法观测时,政府如何选择这两种补偿契约,有必要结合命题3给予理论分析。

假设上述两种补偿契约均使项目产生正的预期社会效益,则由命题3可推得命题4及其结论如下。

命题4在私人过度自信不可观察情形下,如果政府知道私人过度自信的概率为p,而是完全理性的概率为1-p,则对式(25)和式(26)给定的两种补偿契约,政府的选择如下:

(27)

此时令式(27)的右端为p0,则根据命题3可推得p0∈(0,1)。

命题4表明,当私人过度自信不可观测时,政府有必要根据私人过度自信的概率分布情况来合理选择补偿契约。在项目收益风险较大情形下,如果私人投资表现过度自信的可能性小于某个阈值或私人完全理性的可能性相对较大,则政府仅需选择适合完全理性投资者的最优补偿契约;相反,如果私人投资表现完全理性的可能性相对较小,则政府应选择完全理性和过度自信投资者都可接受的最优补偿契约。然而,在项目收益风险较小情形下,政府可只选择过度自信投资者接受的最优补偿契约。

由此可见,私人过度自信行为不仅影响其自身的最优投资决策,而且对政府最优补偿契约的设计和选择有着显著的影响。

5 数值分析

为了对上述研究结果进行检验和拓展,并较为直观地显示私人过度自信对其最优投资决策和政府最优补偿契约的影响,不妨假设私人过度自信水平是可观测的,主要是基于两个方面的考虑:一方面,是为了对私人过度自信系数赋予不同的数值,以便通过一个算例进行如下数值分析;另一方面,如果私人过度自信水平是不可观测的,则公私博弈的均衡结果就不再是本文结论所能刻画的,因为它需要通过不完全信息博弈建模而进行均衡分析。

在以下的数值分析过程中,除了需要对私人过度自信系数φ赋予不同的数值,还需要对其他相关参数取值,具体如表3所示。

表2 基于私人不同类型投资策略的补偿契约参数组合

表3 数值分析的相关参数取值

基于表3中的相关参数取值,首先根据式(17),令φ取不同数值,可得C*如图2所示。

图2 私人过度自信对项目最优投资C*的影响

图2表明,在政府最优补偿契约下,项目的最优投资将随私人过度自信水平的提高而增加,主要因为私人在政府补偿下越是过低估计项目收益风险,就越会高估项目的盈利能力和清偿能力,从而相应的初始投资就会越高。

图3 私人过度自信对最优补偿契约参数的影响

图3表明,在项目未来收益较高而风险较小情形下,最优补偿契约中的建设成本补偿将随私人过度投资的增加而减少,因为此时私人增加的投资完全可通过项目的收益来收回;然而,在项目未来收益较低而风险较高情形下,私人过度投资的增加很难由项目收益来收回,所以政府有必要增加对私人投资的建设成本补偿。

图4 私人过度自信对最优补偿契约参数的影响

图4表明,在项目未来收益较高而风险较小情形下,最优补偿契约中的运营补偿将随私人过度自信的增加而增加,因为此时政府可通过运营补偿的增加来从项目的高收益中索取较高的补偿份额,如税收等;但在项目未来收益较低而风险较高情形下,随着私人过度自信的增加,政府可通过减少运营补偿来抑制私人过度投资,以改善项目社会福利。

图5 私人过度自信对政府最优期望补偿的影响

图5表明,在项目未来收益较高而风险较小情形下,政府最优期望补偿将随私人过度自信的增加而减少,因为私人过度投资的增加完全可由项目运营收益来补偿;但在项目未来收益较低而风险较大情形下,私人过度投资的增加很难通过项目的运营收益来补偿,所以政府期望补偿必然增加。

由此可见,私人过度自信对政府最优补偿契约的影响并不是简单的正相关或负相关,政府必须基于项目的收益风险情况,为不同过度自信程度的投资者设计不同的契约参数,以使最优补偿契约既要保证私人投资者获得最大期望效用或预期保留效用,又要实现项目预期社会效益最大化。

图6 私人过度自信对其最优期望利润的影响

图6表明,在项目收益风险较小情形下,私人最优期望利润将随私人过度自信的增加而减少,因为此时政府给与的期望补偿随之减少(如图5),同时过度投资也增加了私人投资的成本;但在项目收益风险较高情形下,由于政府补偿随私人过度自信的增加而增加,所以私人获得的期望利润也相应增加。

图7 私人过度自信对项目最优期望社会效益的影响

图7表明,在项目收益风险较小情形下,项目最优期望社会效益将随私人过度自信程度的增加而增加,因为此时政府的期望补偿随之减少(如图5),同时也导致补偿的社会成本较少;然而,在项目收益风险较大情形下,由于政府补偿的增加以及补偿成本随之增加,所以项目预期社会效益必然减少。

因此,当项目预期收益较高而风险较小时,政府可向适当过度自信的投资者提供最优补偿契约,期望通过给与私人较少补偿,以增加项目预期社会效益;然而,在项目预期收益较低而风险较高情形下,政府要改善项目预期社会效益,有必要向完全理性的投资者提供最优补偿契约,即通过补偿契约参数的合理设计使过度自信投资者拒绝契约,而使完全理性投资者接受契约。

6 结语

针对PPP项目私人投资者在政府补偿下会存在过度自信倾向,本文借助“均值-方差”模型引入私人过度自信系数,建立私人投资期望效用函数,从而运用主从对策方法讨论私人过度自信对其投资决策和政府补偿的影响,并在私人过度自信不可观察情形下,研究政府最优补偿契约的设计和选择。本文研究结果可简要概括如下:

1)在给定政府最优补偿契约下,项目最优投资将随私人过度自信水平的提高而增加,这有助于增加项目的社会福利产出,但因政府补偿的社会成本也很可能随之增加而导致项目社会效益损失较高,所以私人过度投资行为并不一定有利于项目预期社会效益的改善。

2)私人过度自信对政府最优补偿决策的影响表现在:当项目收益风险较小时,随着私人过度自信水平的提高,政府应减少建设成本补偿而增加运营补偿,以激励私人通过增加初始投资、减少期望利润来提高项目预期社会效益;但当项目收益风险较大时,政府应增加建设成本补偿而减少运营补偿,以通过抑制过度投资、激励理性投资来提高项目预期社会效益。

3)当私人过度自信不可观测时,政府对最优补偿契约的设计和选择还需考虑私人过度自信的概率分布情况。在项目收益风险较高时,如果私人过度自信的可能性相对较低,则要使项目社会效益尽可能大,政府应通过契约参数的合理设计以提供只适合完全理性投资者的最优补偿契约;否则,政府应提供完全理性和过度自信投资者都可接受的补偿契约。然而,在项目收益风险较低时,政府仅需提供过度自信投资者接受的最优补偿契约。

本文仅仅讨论了私人过度自信在可观测情况下对其投资决策和政府补偿的影响,以及在不可观测情况下,通过已知私人过度自信满足离散型概率分布来分析政府最优补偿契约的设计和选择。所以,未来研究则是要考察PPP项目私人过度自信不可观测时的博弈均衡结果是否依然适用,并讨论私人过度自信满足连续型概率分布时的政府最优补偿契约设计与选择问题。

[1] 财政部,发展改革委,中国人民银行.关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见[M]. 北京: 人民出版社, 2015.

[2] Papajohn D, Cui Qinbin, Bayraktar M E. Public-private partnerships in U.S. transportation: Research overview and a path forward [J]. Journal of Management in Engineering, 2011, 27(3): 126-135.

[3] 周正祥, 张秀芳, 张平. 新常态下PPP模式应用存在的问题及对策[J]. 中国软科学, 2015, (9): 82-95.

[4] Peng Yichen, Zhou Jing, Wu Xiaoling,et al. Cost allocation in PPP projects: an analysis based on the theory of "contracts as reference " [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 5(20): 1-6.

[5] Jun J. Appraisal of combined agreements in BOT project finance: Focused on minimum revenue guarantee and revenue cap agreements [J]. International Journal of Strategic Property Management, 2010, 14 (2):139-155.

[6] 赵立力, 卜祥智, 谭德庆. 基础设施BOT 项目中的两种政府保证研究[J]. 系统工程学报, 2009, 24 (2): 190-197.

[7] 高颖, 张水波, 冯卓. PPP项目运营期间需求量下降情形下的补偿机制研究[J]. 管理工程学报, 2015, 29(2): 93-102.

[8] Fearnley N, Bekken J T, Norhem B. Optimal performance-based subsidies in Norwegian intercity rail transport [J]. International Journal of Transport Management, 2004, 2(1): 29-38.

[9] Ho S P. Model for financial renegotiation in public-private partnership projects and its policy implications: Game theoretic view [J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2006, 132(7):678-688.

[10] 王健, 安实, 赵泽斌. 基于财政补贴的拥挤定价下公交收费策略研究[J]. 管理工程学报, 2006, 20(2):84-89.

[11] 吴孝灵, 周晶, 彭以忱, 等. 基于公私博弈的PPP项目政府补偿机制研究[J]. 中国管理科学, 2013, 21(S1): 198-204.

[12] 吴孝灵, 周晶, 王冀宁, 等. 依赖特许收益的PPP项目补偿契约激励性与有效性[J]. 中国工程科学, 2014, 16(10): 77-83.

[13] Ulrike M, Geoffrey T,Yan JON.Internet appendix for overconfidence and early-life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies [J]. The Journal of Finance, 2011, 66(5): 1687-1733.

[14] 张征争,黄登仕. 不同风险偏好的过度自信代理人薪酬合同设计[J]. 管理工程学报. 2009, 23(2): 104-110.

[15] Galasso A, Simcoe T S. CEO overconfidence and innovation [J]. Management Science, 2011, 57(8): 1469-1484.

[16] Gervais S, Heaton J B, Odean T. Overconfidence, compensation contracts, and capital budgeting [J]. The Journal of Finance, 2011, 66(5): 1735-1777.

[17] Cesarini D, Sandewall O, Johannesson M. Confidence interval estimation tasks and the economics of overconfidence [J]. Journal of Economic Behavior Organization, 2006, 61(3): 453-470.

[18] 郑敏, 郑苏晋. 在Klman-Bucy滤波学习过程下的投资者生存能力分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(1): 38-46.

[19] 扈文秀, 刘刚, 章伟果, 等. 基于因素嵌入的非理性资产价格泡沫生成及膨胀演化研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5): 31-37.

[20] Shefrin H. Behavioral corporate finance [J]. Journal of Applied Corporate Finance, 2001, (14): 113-124.

[21] Jeremy K, Huang Zhijian. Arrogance can be a virtue: overconfidence, information acquisition, and market efficiency [J]. Journal of Financial Economics, 2007, 84(2): 529-560.

[22] Sandra L, Philipp C. Overconfidence can improve an agent’s relative and absolute performance in contests [J]. Economics Letters, 2014, 110(3):193-196.

[23] dela Rosa L E. Overconfidence and moral hazard [J]. Games and Economic Behavior, 2011, 73(2): 429-451.

[24] 王 健, 盛积良, 庄新田. 基金销售市场双边道德风险、理财经理过度自信与投资者利益保护[J].管理工程学报, 2016, 30(2): 133-141.

[25] 李娟, 郝忠原, 陈彩华. 过度自信委托代理人间的薪酬合同研究[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(6): 1379-1387.

[26] 王健, 庄新田. 基于过度自信的资本市场委托代理关系[J]. 系统管理学报, 2008, 17(2): 189-195.

[27] 肖迪, 袁敬霞, 鲁其辉. 决策者过度自信视角下考虑质量控制的供应链库存策略[J]. 中国管理科学, 2014, 22(10): 59-65.

[28] 查博, 郭菊娥, 晏文隽. 风险投资三方委托代理关系—基于创业企业家过度自信与风投公司监督努力[J]. 系统管理学报, 2015, 24(2): 190-199.

[29] 陈克贵, 宋学锋, 王新宇, 等. 非对称过度自信水平下的激励机制研究[J]. 系统工程理论与实践, 2015, 35(7): 1887-1895.

[30] Bettignies J E, Ross T W. Public-private partnerships and the privatization of financing: An incomplete contracts approach [J]. International Journal of Industrial Organization, 2009, 27(3): 358-368.

[31] 汤薇, 陈森发, 仇向洋. 城市轨道交通周边土地估价[J]. 系统管理学报, 2007, 16(2): 185-188.

[32] 吴孝灵, 周晶, 王冀宁, 等. 基于CAPM的BOT项目“有限追索权”融资决策模型[J]. 管理工程学报, 2012, 26(2): 175-183.

[33] Hirshleifer D, Luo Guoying. On the survival of overconfident traders in a competitive securities market [J]. Journal of Financial Market, 2001, 4(1): 73-84.

Design and Selection of Optimal Compensation Contract for PPP Project Based on Private Overconfidence

WU Xiao-ling1, 2, 3, LIU Xiao-feng1, ZHOU Jing2, LU Meng-ying3, 4

(1.School of Accounting, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China;2.School of Management and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210093, China;3.School of Economics and Management, Nanjing Tech University, Nanjing 210009, China;4.Taizhou Branch, Construction Bank Corporation of China, Taizhou 225300, China)

The current new-type urbanization measures of Chinese government will pull tens of thousands of billions of investment in the infrastructure. However, the government's financial capital is so limited that it is difficult to meet the demand of a large number of infrastructure investment. Thus a model called PPP (Private-Public Partnership) is put forward to solve the shortage of government funding. The infrastructure project using the PPP generally has a quasi public goods attribute, which leads to its low operating revenue unable to take back the private huge initial investment. That means the proper compensation should be given to the private investor, if the government wants the PPP project to be successful.The compensation for the PPP project is not easy to determine before the event because the excessive or insufficient compensation will cause that the project's social welfare or the private interest is damaged. Only the compensation after the event will reduce the enthusiasm of private investment, which will also cause the compensation to be inefficient. Based on the governmental decision-making dilemma for the compensation, a single period compensation contract is introduced for the private investor. The contract specifies that the government should promise the concession revenue before the event to the private investor and then give a certain post-compensation to the investor by comparing the project’s real revenue with the concession revenue.When the contract is accepted, the governmental compensation is likely to imply that the private investor show the excessive optimism and confidence on the PPP project's future expectation. That is,the private investor has the overconfidence behavior under the governmental compensation. For this reason, the private overconfidence is considered in the study on the governmental compensation contract for the PPP project.Firstly,the private investor's overconfidence is described by the “Mean-Variance” in which the private overconfidence coefficient is introduced. Thus the private expected utility function related to the overconfidence preference is proposed. Accordingly, the private overconfidence investment strategy is given out and its effect on the governmental optimal compensation contract is studied by the method of Stackelberg game. Secondly, under the circumstance that the private overconfidence can’t be observed, the design and selection of governmental optimal compensation contract is discussed. Finally, the obtained conclusions are verified and expanded through a computing example.The studying results show that the private excessive investment behavior doesn’t necessarily help to improve the expected social benefits for the project, but the government can always adjust the contract parameter to design the optimal compensation contract (maximizing the project’s expected social benefit) which can adapt to the private different overconfidence behavior, and when the private excessive investment can’t be observed, the government can select the optimal contract leading to the project’s larger expected benefit according to the probability distribution for the private overconfidence.In summary, the results obtained in this paper not only contribute to the governmental compensation strategy, but also provide a better theoretical support for the implement of PPP project.

PPP project; compensation contract; overconfidence behavior; unobserved action

1003-207(2016)11-0029-11

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2016.11.004

2015-08-13;

2016-01-26

国家自然科学基金面上项目(71571099,71671080,71471084,71271112);国家自然科学基金青年资助项目(71602084,71602083,71501094, 71301073, 71301070);中国博士后科学基金面上项目(2012M521053);国家自然科学基金重大项目(71390521)

吴孝灵(1978-),男(汉族),江苏宿迁人, 南京大学工程管理学院博士后研究员,南京财经大学会计学院副教授,硕士生导师,研究方向:投资项目评估与风险管理、博弈论与行为金融等,E-mail: xiaoling__wu@126.com.

F294

A