环境史视野下近现代云南城市化初探

刘翠溶(台湾“中央研究院”台湾史研究所,台湾台北 000222)

环境史视野下近现代云南城市化初探

刘翠溶

(台湾“中央研究院”台湾史研究所,台湾台北 000222)

摘 要:近代云南的城市发展可追溯自19世纪中叶,在抗日战争期间云南的城市尤其是昆明蓬勃发展。从环境史视角探索云南城市化面临的问题及相关对策,是云南城市化过程中最相关的问题,也是推进云南城市环境史研究的契机。研究认为,1978年改革开放后,随着城市化战略的实施,云南的城市化也逐步推进;云南的地理环境、人口密度与人均国民生产量是城市发展的因素,云南城市的分布还具有地区差异与较强的环境因素,城市化及其环境发展是云南城市发展的策略与可持续发展的重要动力。

关键词:环境史;近代云南;城市化;地区差异;环境因素

19世纪中叶以来,云南城市化获得了极大发展,抗日战争爆发后,大量人口西迁到云南,云南的城市尤其是昆明在外来政治、经济、文化影响的推动下蓬勃发展起来。20世纪中叶起,云南城市得到了全新发展,1978年改革开放后,中国推行的城市化战略促使云南的城市化获得了极大发展,城市生态环境也随之发生了巨大改观。云南环境及民族多样性的特点,使城市环境的发展及变迁具有与其他区域有所不同的特点。本文将从城市环境史视角,通过对学术界相关研究论点及促动城市化进程的政府文告进行历时性梳理及撮要的基础上,探索云南城市化面临的问题及相关对策,从地理环境、人口密度与人均国内生产总值(GDP)等方面探讨云南城市发展的背景,阐述19世纪中叶以来云南城市的发展及其分布的地区差异与环境因素,讨论云南城市发展的策略及环境的改善之路,以期在讨论云南城市可持续发展的思考中,推动云南城市环境史研究的起步。

一、影响历史上云南城市发展的环境背景

城市发展的快慢、城市化进程的优劣,是通过与其密切相关的诸多因素显现的。中国历史城市形成及发展的影响因素很多,不同区域城市形成的影响因素各不相同。位于西南边疆多民族聚居区的云南,其城市形成及发展的影响因素也独具特点。具体说,地理交通、气候、民族、人口、经济等是云南历史以来城市形成发展过程中最具影响力的因素。

第一,地理交通的背景。云南位于中国的西南部,坐落在北纬21°09′至29°15′、东经97°39′至106°12′之间,土地总面积394 000 km2(占中国总面积的4.1%),自然环境相当复杂。山地面积330 000 km2,占全省面积的84%;高原面积40 000 km2,占10%;坝子面积24 000 km2,只占6%,却是云南历史以来人类聚落与生产活动集中之处。就土地坡度来看,坡度8°以下的面积占8.87%,坡度8°~15°的面积占13.71%,坡度15°~25°的占37.41%,坡度25°~35°的占28.74%,坡度35°以上的占10.53%。以河流来说,云南流域面积达100 km2以上的河流669条,分属6个主要的水系:金沙江(长江中上游)、南盘江(珠江上游)、元江(红河)、澜沧江、怒江以及伊洛瓦底江的上游(独龙江与龙川江),这些水系流经省界或国界进入太平洋或印度洋,这是其他各省所罕见的。云南面积达1 km2以上的湖泊37个,分布在云南中部、西北部、南部与东部。云南北部、东部与西藏、青海、四川及贵州相邻,南部、西部与越南、老挝、缅甸接壤,特殊的地理环境使云南自古以来就成为中国与东南亚交通的枢纽①关于云南的历史,可参见Bin Y,Between winds and clouds:the making of Yunnan(second century BCE to twentieth century CE),Columbia University Press,2008。关于云南的经纬度和全省土地面积,《云南省志·地理志》记为“云南省位于东经97°31′39′′~106°11′47′′和北纬21°08′32′′~29°15′08′′之间,全省总面积38.32万平方公里”,与此略有不同。。云南早期城市的建立及发展点多选择在地势平坦、近水、交通方便的地方,这就是云南很多河津渡口、交通中转点成为早期城市发展基点的地理因素。

第二,气候背景。云南是一个极其特殊的地区,其气候具有夏无酷暑、冬无严寒的特点,年均气温差异不大(最热的月份平均温度19℃~22℃,最冷的月份平均5℃~7℃以上,南部可达15℃以上),但干湿分明,分布不均(年均降水量约1 100 mm,其中85%的雨量集中在5~10月),日照质量颇佳(年平均日照时数为2 200 h)[1-2]。气候湿热低洼的地方一般是疾病流传较快的地方,也容易引发水灾,因此,云南早期城镇的建筑、选址,一般都避开多涝酷暑之地,选择在干燥凉爽的台地或半坡地带。

第三,民族发展史的背景。云南是人类起源地之一,元谋猿人被发现生活在距今170万年前。此后,不同时代的远古人类遗址不断发现,这些古人类在云南不同的地理环境中繁衍栖息,形成了不同支系的族群,使云南成为中国各省区中少数民族最多的省份,目前居住在云南的民族有52个,人口超过5 000人的民族有25个,少数民族中以彝族的人数最多[3],哈尼族及白族是云南民族人口数量第二、第三的少数民族。明清以来汉族移民大量进入,中央王朝的统治日渐深入,汉文化对各民族的生活生产、生活习惯及其文化传统产生了极为重要的影响,各区域城市的建设及发展也深受民族融合的影响。

第四,人口背景。人口是影响区域城市发展的关键因素之一,从云南有关的历史史料的记载中,难以整理出连贯的人口数列,似乎很难界定人口因素对城市形成的影响力。但从相关的研究可知,在清代道光咸丰年间(1840~1855),云南人口呈现稳定增长的态势,其后因战乱和疫病等因素导致了人口的大量减少,约有30年人口发展状况无数字可考。到光绪十六年(1890),云南人口突然增加到12 020 000人,但在清末的战乱及灾害中死亡较多,1912年减少为9 467 697人。此后云南人口不断波动,在1931年达到13 821 000人的高峰后,再减至1940年的10 178 876人。云南人口密度在1912年是24人/km2,1931年是35人/km2,然后降至1940年的26人/km2[3]。图1绘出1949~2012年间云南与中国的人口密度,以示云南与全国相较的情况[3-5]。

图1 1949~2012年中国与云南的城市人口比率

由图1可见,1949~2012年间,中国与云南的人口密度以相同趋势变动,但云南的人口密度低于中国。此间,云南的人口密度从40.47人/km2增至118.25人/km2,中国从56.42人/km2增至141.05人/km2,其差距由1949年15.95人/km2增至1990年的25.28人/km2,后减为2012年的22.80人/km2。尽管1950年以前云南城市化发展的动力主要源自多重因素,但人口的数量及其流动,成为影响云南城市形成及发展的重要原因。

第五,经济背景。经济条件是影响城市发展的另一重要因素,城市化常常是源于经济的发展,故城市化水平与经济发展的水平之间有密切的关系。云南现当代城市的发展,与经济发展程度有密切关系,在此采用国内生产总值(简称GDP)作为指标观察经济发展情形。图2给出的是1952~2012年间,云南与中国人均GDP的指数(以前一年为100加以计算)。

从图2可见,在1952~2012年间,中国与云南人均GDP指数曲线以相同趋势变动,虽然1968~1990年间云南指数曲线上下波动的幅度较大,但云南的城市化与中国及云南经济发展的水平呈现出了大致相同的频率及速度。从中反映出云南城市化的发展水平,与中国整体经济发展及云南地方经济发展水平呈现正相关的关系。

图2 1952~2012年中国与云南的人均GDP指数①资料来源于中华人民共和国国家统计局1949~2013年历年统计年鉴,和云南省统计局编《云南统计年鉴2013年》,北京:中国统计出版社,2013年。在原始资料中,GRP用以指各省的数额,在此,以GDP表示GRP。

总之,特殊的地理、气候、历史、民族、人口及经济等的发展背景,成为影响云南近现代城市发展及分布的重要因素,由此形成了云南特殊的城市环境发展状况。

二、近代云南的城市发展

19世纪是云南近代城市发展的开始阶段,虽然滇池附近最早建立的城市可溯至距今两千年前[6-7],但近代云南的城市发展,是以19世纪后期通商口岸开放为起始的。在中法战争(1883~1885)后,蒙自与河口于1886~1887年间开放通商,在第三次英缅战争(1885~1887)后,思茅与腾越(今腾冲)于1897~1900年间设立海关,以便依据与英国的协议开放中国与缅甸间的贸易。另外,清政府主动在1905年开放了昆明的对外贸易[7-8],抗日战争期间(1937~1945)大量中国人口从东部与东南部西迁,促进了西南一些地区城市快速发展。如昆明人口在1936年是14万人,1946年就增加为30余万人[7,9]。

1950年后,中国第一个五年计划(1953~1957)期间,中央政府把预定发展的156项重工业中的4项放在云南的个旧、东川与会泽。同时,政府大力投资交通运输等基础建设,很大程度上推进了云南城市的发展。显然,这个时期云南城市化的主要推力来自政府而不是市场,这是云南城市发展一个特殊因素[7]。为了综观中国与云南城市发展的水平,图3绘出了1949~2012年间城市人口占总人口的比率。

由图3可见,除1984~1999年间以外,在大多数年份,云南城市人口比率低于中国城市人口的比率。云南人口的曲线在1984年与1988年两度猛升,而后在1999年陡降,这个特殊的情况将在下面说明。要说明的是,令狐安的研究指出,云南的城市人口比率由1978年的10.48%提高到1999年的21.1%[10],这两个比率都低于图3所示的比率(分别是12.15%与47.50%)。很显然,这些结果依据的是不同的统计资料。但无论如何,云南的城市人口比率低于全国平均水平的事实,近年来已受到了学者的重视。如蒋梅英、熊理然、阳茂庆的研究指出,在2008年中国城镇人口占总人口的45.7%,而云南只占33.0%[7]。

图3 1949~2012年中国与云南的城市人口比率②资料来源于国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十五年统计资料汇编(1949~2004)》,北京:中国统计出版社,2005年版,表1-3;表26-2。云南资料来源于云南省统计局所编2011~2013年的云南统计年鉴。

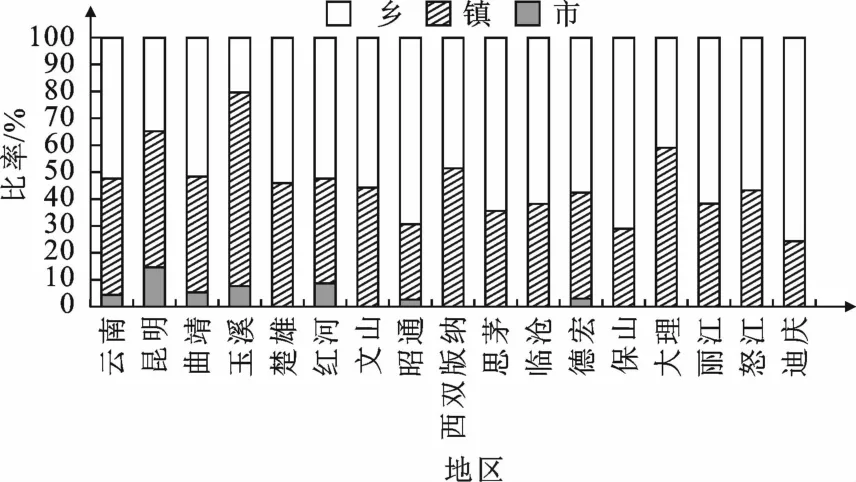

为了了解图3呈现的云南城市人口比率特别高的部分,我们用利用2000年人口普查纪录中每一个市、镇、乡的人口资料来估计及分析。就行政区划来看,在2000年11月普查时,云南省有16个地级市(州),其中有3个地级市(昆明、曲靖、玉溪)共31街道;12个县级市中,3个县级市(红河、昭通、德宏)共10街道,亦即这6个市共有41街道。其他9个县级市没有街道,也就没有市的人口而只有镇和乡的人口。这6个市以及109个县共有457个镇和1 103个乡。从这些资料可以整理出每一地区的市(街道)、镇和乡的人口数,从中可以看到云南城市人口的变化对云南城市化进程的巨大影响。

图4就是依据2000年普查资料整理出来的云南市、镇、乡的人口占全省总人口的比率。这些统计显示,在2000年云南人口有4.22%居住在市,有43.25%居住在镇,有52.53%居住在乡。以市和镇的人口合计,云南的城市人口占总人口的比率是47.47%,这个比率接近图3所示1999年的47.50%。这个统计结果是了解图3中云南城市人口比率较高部份的关键。必须指出的是,在2000年普查时,市和镇的人口是指“常住人口”,包括居住在某地半年以上但其户籍尚未迁至该地的人口[11]。这些人大多数是由乡村进入市镇工作的农民工,他们已在某一市或镇工作半年以上,并等待取得该地的正式户籍①近年有关云南农民工的研究有:王世波、陈斐敏、贺磊、耿红:《云南省农民工社会保障制度现状分析及对策研究》,《保山学院学报》2010年第6期,第19-25页;董树、周婷婷、何珊:《云南新生代农民工就业渠道不畅原因探析——基于昆明市的部分调查》,《价值工程》2013年第36期,第309-311页。。这是城市人口估计数出现差异的关键因素。

图4 2000年云南省市、镇、乡人口占总人口的比率②参见国家统计局人口和社会科技统计司:《中国乡、镇、街道人口资料·云南省》,北京:中国统计出版社,2002年,第791-821页。

在图4中,16个市(州)的排列是以昆明为中心,将云南分为中部、东部和西部。从昆明到楚雄的4个市(州)是滇中,从红河到昭通的3个市(州)是滇东(其中红河与文山是少数民族自治州),从西双版纳至迪庆的9个市(州)是滇西(其中除临沧、思茅、保山外,都是少数民族自治州)。

图4显示,在2000年,滇中的昆明、曲靖和玉溪3个地级市(也就是3个地级市的政府所在地)有市和镇的人口。在滇东,同样的情形也出现在红河州所属2个县级市(个旧和开远),以及昭通州下的昭通市,但在文山州,城市人口只分布在镇。在滇西,除了德宏州下的瑞丽市有两个虚拟街道外,城市人口也只是分布在镇。

将市和镇的人口合计,在2000年云南的城市人口占总人口的47.47%。高于这个全省平均水平的只有3个地级市:昆明(65.04%)、玉溪(79.21%)及曲靖(48.30%)。红河州的比率(47.41%)也相当接近全省平均水平。此外,大理州(58.88%)和西双版纳州(51.42%)的比率也高于全省平均水平,但这些比率是镇的人口而无市的人口。城市人口比率最低的是在迪庆州(24.31%)。

至于云南城市的人口规模,可以从2000年3个地级市人口普查资料计算结果显示出来。3个地级市的人口分别是:昆明市841 064人、曲靖市282 258人、玉溪市153 564人。3个有街道的县级市之人口分别是开远市190 692人、个旧市158 996人、昭通市125 189人。另外,瑞丽市的虚拟街道有34 156人。从这些资料可知,在2000年云南尚无一个人口达到百万的城市,而大多数的城市人口少于20万。

侯蕊玲等指出,在2000年底,云南城市发展有5个特点:城市规模小、分布密度低(只有0.38个市/km2)、人口分布零散、城市功能弱、最大的城市(昆明)与小城市之间的差距太大[12]。尽管如此,正如图3所示,云南的城市发展在2000年以后稳步推进。已公布的2010年人口普查资料无个别地点的人口数,但有市(街道)、镇和乡的数目。根据这些数字可知,在2010年云南省有122个街道、659个镇和584个乡。这122个街道分布在7个地级市(76街道)、7个县级市(20街道)和16个县(26街道)。与2000年相比,街道数增加81个,镇数增加202个,而乡数减少了519个。

由于2010年人口普查资料没有每一个地点的人口数,而每一市(州)的人口总数也与《云南省统计年鉴(2011)》所载2010年的数字略有出入,在此以《云南省统计年鉴(2011)》的资料来估计2010年的城市人口比率,得到34.81%。此外,在2010年,有5个地级市(州)的城市人口比率高于全省的平均值:昆明(63.60%)、玉溪(37.77%)、西双版纳(35.77%)、曲靖(35.45%)、以及红河(35.24%);而最低的比率出现在怒江(21.50%)[13]。

以《云南统计年鉴》的数据为基础,图5绘出的是1990年、2000年与2010年云南各地级市(州)城市人口的比率,并与2000年人口普查的资料(2000c)相对照。

图5 1990、2000、2010年云南的城市人口比率③参见云南统计局:《云南统计年鉴(1991)》,北京:中国统计出版社,1991年;云南统计局:《云南统计年鉴(2001)》,北京:中国统计出版社,2001年;云南统计局:《云南统计年鉴(2011)》,北京:中国统计出版社,2011年。

由图5可见,从2000~2010年,云南大多数地区的城市人口比率都明显提高,其中3个地级区增加最为快速:曲靖(从18.84%增至35.45%),临沧(从9.07%增至29.07%),保山(从9.89%增至22.28%)。但在德宏州,2000年的城市人口比率与同年人口普查的比率接近,且高于2010年的比率。此外,除迪庆州以外,其他各地区1990年与2000年普查的比率都高于2000年与2010年的比率;而2000年普查有一个特别高的比率出现在玉溪(79.21%)。至于2000年普查与《云南省统计年鉴》资料间的差异,被认为是农民工因素。

值得注意的是,李继云等采用对数曲线相关模型分析1979~2003年云南城市化滞后的程度,发现在大多数年份云南的城市化水平相对落后于经济发展水平。在1979年滞后程度是2.03%,但在1990年增至4.71%,在2003年更增至15.61%。据他们估计,云南的城市化水平在2001年应该是37.24%,而实际上只有23.4%。相较于2001年中国的城市化水平31%,世界的城市化水平46%,中度开发国家的城市化水平58%,高度开发国家的城化水平78%,则云南城市化水平明显落后。因此提高城市化水平是云南向现代化迈进过程中长期而艰巨的任务,对促进云南社会经济的持续健康发展意义重大[14]。

上述资料显示,云南的城市化水平从总体上低于中国的平均水平,也低于世界的平均水平。同时,在云南省内,区域间的差异也相当明显。

三、云南城市化的地区差异及相关的环境因素

云南省内区域间城市化水平的差异与各区域的环境因素密切相关。近年来已有一些研究者讨论过这个问题,以下撮要陈述其中一些观点及发现,以梳理云南城市化研究的学术思路及其特点,以及目前学界认知到的城市环境因素。

(一)云南城市化的区域差异

基于城市化水平在各地区之间存在相当的差异,在1995年有个课题组建议,在云南设立“二级中心城市”以便发挥“发展级”的功能。即这样的城市可以发挥良好的吸引、辐射、带动和服务功能,以推进快速的现代化发展。在考量了交通运输、工商业基础、发展潜力、以及社会经济特征之后,课题组建议选择以下几个地点发展二级中心城市:在滇东北选择曲靖市,发展能源、金属、化工、烟草、食品、轻纺以及汽车工业,以建设成为经济繁荣、设施完善、环境优美、社会安定的具有综合服务功能的新型城市;在滇东南选择开远市,发展煤炭、电力、建材、化工、机械、制糖、造纸等工业,以建立一个经济发展、社会进步同环境保护相统一的开放型、多功能的综合型城市;在滇南选择玉溪市,以发展卷烟、化工、机电、轻纺、食品、建筑等为主的优势产业群,建成经济实力雄厚、工商兴旺发达的以花灯音乐为特点的文化名城;在滇西南选择思茅市,以发展林产品、农产品、畜产品加工业及建材工业为主的优势产业群,建成对外开放前沿的、工商业发达的资源开发型林海花园城市;在滇西选择楚雄市,发展卷烟、化工、机械、轻纺、冶金、能源工业为主的优势产业群,以建成经济繁荣、功能齐全、具有彝族特色的外向型新兴城市;在滇西北选择大理市,发展电力、冶金、建材、卷烟、化工、食品、轻纺工业及旅游业为主的优势产业群,以建成工商业、旅游业兴旺发达的具有白族特色的历史文化名城[15]。

2006年,陈征平就认为滇东一些开发较早的坝子有较多的人口和较好的经济条件。她认为在滇中,昆明、曲靖和玉溪3个城市分布在路程约0.5~2 h的半径范围内,有较好的综合条件;滇西较多高山,发展相对落后,城市的密度也较低;大理、楚雄、保山、瑞丽和畹町等市则呈线状分布在通往滇西边境的交通沿线上,其地理空间联系的功能显然大于其经济联结与相互协作之功能;此外,滇南有个旧、开远,滇西南有思茅、景洪,滇东北有昭通、宣威,这类城市也基本上分布在交通沿线,且较分散,彼此之间缺乏一种经济的内在联系性[16]。

2007年李继云等认为,在2003年云南的16个城市中,人口100万以上的特大城市只有两个(昆明市和宣威市),占城市总数的12.5%;人口50~100万的大城市有4个(曲靖市、保山市、昭通市、大理市),占城市总数的25%;人口20~50万的中等城市有7个,占城市总数的43.75%;人口20万以下的小城市有3个,占城市总数的18.75%;换言之,中等城市和小城市合占62.5%。他们建议,云南应首先建成滇中、滇东北、滇西、滇西南、滇西边境、滇南等6大城市群。以昆明为中心,除了把昆明建成特大型城市外,还要建成曲靖、大理、玉溪、个开蒙(即个旧、开远和蒙自)4个大城市;其次要大力发展中、小城市,如景洪、丽江等多个中等城市,以及一大批小城市,需要继续扩大规模,提高质量;此外,应优先发展沿路、沿边城镇和大中城市的卫星城镇,及经济活力较强的特色城镇。对如何提高云南城市化水平的策略有5个:一是通过推进城市化来转移农村人口,促进城市与农村、经济与社会的协调发展;二是制订有创新意识和发展眼光的规划,编制出具有超前性、分阶段性和科学性的发展规划;三是为了加快城市化进程,必须打破造成城乡分割的户籍制度和就业制度;四是加大投融资体制改革,多渠道筹措城市建设资金;五是改善和加强对城市化的宏观调控,各级政府和有关部门要切实加强对城市化工作的协调和指导[14]。

2011年王学良等以云南126个县(市)为基础加以数量分析,认为云南城市化的地区差异因素有3个:第一,从自然原因看,云南自然地理条件差异巨大,是影响各县(市)经济增长的自然物质基础;第二,从历史继承性看,昆明因为继承了原有经济、社会、政治中心的地位而迅速发展起来;第三,从政策因素看,不同县(市)制定各该县(市)经济发展的政策,有些地方积极发展地方旅游,有些地方积极开发区域内矿产资源,影响了各地城市化的进程。此外,人口、技术、资金、文化等因素,资源配置能力、国际政策环境等,也是造成云南省各县(市)城市化指数区域差异大的原因[17]。

(二)滇中城市群

2009年10月,云南省发展和改革委员会提出《云南省滇中城市经济圈区域协调发展规划》,详细制定了2009~2020年滇中城市经济圈的发展思路[18]。在2010年滇中地区的人口占全省总人口的37.4%,其GDP占全省的59%,其财政收入占全省的66.4%[19]。因此在云南城市化进程中,应首先建设滇中城市群,以加速云南以及中国西南地区的发展。以下就略举这些研究的主要论点。

2011年,丁生等基于考虑自然资源(诸如可耕地、淡水、森林与矿产)与环境基础上,指出滇中城市群发展的限制因素主要包括:资源总量有限、人均拥有量不足、结构有所欠缺、长期消耗大。为有效解决滇中城市群经济社会与资源和环境的协调问题而建议,今后的发展政策需要从几方面做相应的调整:一是资源开发方式,要从传统的规模扩张为主转变为向深度加工为主,资源利用方式要从传统的资源一次性低效率粗放利用转变为多次性和重复性高效率利用;二是滇中城市群是云南省湖泊密集区、旅游人文资源富集区、矿产资源和能源富集区,应加大保护力度以加强其资源与环境承载力;三是改革农村能源消耗模式,应加大投入以沼气为主要渠道的替代能源,并尽快发展滇中高原的太阳能与风能;四是必须尽快确实改变政府官员考核机制,改变片面追求短期GDP的快速增长而不顾资源生态环境状况;五是为避免重复建设和投资、产业趋同、恶性竞争等不利情况发生,应统筹城市群整体规划[20]。

2012年10月在滇中城市经济圈规划的会议上,有学者首次提出了“一区、两带、四城、多点”的规划战略。“一区”是核心,即滇中产业新区,规划在安宁市、易门县、禄丰县和楚雄市4县市1.08× 104km2的区域内,按照核心带动、组团发展、产城融合、用地上山的理念,集中布局,重点开发1 149 km2的土地,并在核心地带打造一个百万人口的新城。“两带”是双翼,即昆曲绿色经济示范带和昆玉旅游文化产业经济带,前者沿着昆曲公路、铁路干线分布的昆明市盘龙区、官渡区,以及曲靖市麒麟区、宣威市等16个县市区,将建设成推动云南高原特色农业跨越式发展的昆曲绿色经济示范带;后者以昆明、玉溪两市为核心,建设“五湖增长极”,主打旅游文化产业,建成“嵩建南北旅游轴、安石东西旅游轴”两条旅游经济主轴线。“四城”是纽带,即加快昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个城市同城化建设,它是滇中城市经济圈建设的纽带,昆明要强化中心城市的聚集和辐射作用,成为引领滇中经济区跨越发展的龙头,曲靖要构建珠江源大城市,玉溪要打造现代宜居生态城市,楚雄则要建设滇中区域中心城市。“多点”是指4州市辖区的42个县(市、区),是滇中城市经济圈的基础和基石[19]。

此外,陈涛结合相关经济理论和滇中社会经济现状指出,统筹城乡发展的主要政策有6个方面:一是滇中城市经济圈4个州市协调发展需要在省级政府统筹下,加强协调联动合作,推进政府职能转变,保障各项政策措施顺利实施;二是滇中城市经济圈规划制定了总体发展方向,但是具体的实施还需不断完善各项制度措施加以保障;三是今后发展应致力于对乡村和城镇的合理规划与整合,促进人口的集中,获取人口集聚化效益;四是保证财政对农村地区的教育、医疗、基础设施建设等方面的大力投入,保证对农村地区的财政支出占总财政支出的一定比例并逐渐增长;五是对现有产权制度进行改革,实现土地的合理规划和集约利用;六是深化户籍制度和城市用工制度改革,以增强城市对农村劳动力的吸纳能力,大力推进城市化进程[18]。

(三)加速云南城市化的策略

已有学者指出,加速云南城市化的策略必须依据云南实际情况,优先发展中小型城市。

2000年令狐安指出,云南城市化面临的问题有4个:城市化水平低、城市规模小且结构和布局不合理,城镇基础设施落后且整体管理水平低,部分城镇经济缺乏活力且产业结构不合理,经济辐射带动作用差。为解决这些问题,他提出云南的城市化应抓住国家实施西部大开发战略和扩大内需的历史机遇,进一步解放思想、更新观念,围绕建设“绿色经济强省”“民族文化大省”和“中国连接东南亚、南亚的国际大通道”三大目标,结合制定和实施区域经济发展规划,合理发展大城市,积极培育中等城市,大力发展小城镇,逐步形成大中小城市结合,城镇规模适度,职能分工明确,服务功能完善,结构合理的城镇格局。不断提高城市化水平,加快经济一体化进程,促进全省经济社会持续快速健康发展[10]。

同年,纳麒等指出,云南中小城市面临着4个问题:一是小城镇发展速度较快,但与沿海地区相比差距还很大;二是平原坝区人口集中,集镇多密度大,丘陵次之,山区地广人稀,交通不便,集镇少而小;三是小城镇职能单一,功能有待进一步发挥;四是小城镇的政府经济管理体制和财政管理体制已不适应经济迅速发展的实际要求,造成小城镇基础设施差、分布混乱、资源浪费和环境污染严重等问题。现阶段就应选择小城镇作为中国农村城市化的突破口,因为发展小城镇是解决农村剩余劳动力的重要途径,可以缩小城乡差距,促进城乡协调发展。同时,小城镇建设有助于推动农村社会生产力和商品经济的发展。此外,大中小不同类型的城市具有不同的功能和作用,它们在统一的城市体系中相互依存、相互促进,都有其存在和发展的客观必然性。发展小城镇可以协调中国的城市结构体系,实现大中小城市结合和社会生产力的合理配置,以及经济结构和布局在空间形式上的合理化[21]。

高海拔山区包括迪庆、丽江和大理。毛刚等在2001年就认为,从自然环境来看,高海拔山区没有条件以密集型小城镇模式来缔造区域城市化,从经济角度上看很不现实,从自然生态角度上也是灾难性的。他们建议山区城市化走向应该集中在“中心地”发展低密度城市化模式。在高海拔山区的区域低密度城市化进程中也没有必要将中心地城市发展成为超大城市或大都市圈,自然资源和空间都没有这样的承载力[22]。

此外,方玉谷等在2002年建议发展“特色中小城市”,但云南要发展这类城市存在着一些问题,不仅城建队伍建设还不适应城市化快速发展的需要,城市规划也缺乏前瞻性、科学性、长远性,规划的指导作用未能明显体现出来,城市建设的资金积累严重不足,与城市快速发展的需要形成矛盾,市民的素质不能适应特色中小城市建设的要求,城市管理体系还不够健全及完善。因此建议发展特色中小城市的策略,应该是高标规划,打造精品,树立名牌,建设特色名城;多轮驱动,经营城市,走出有自身特色的中小城市发展新路;重点挖掘整理、保护历史文化,提高中小城市知名度,大力发展城市旅游,着力培育城市经济增长点;以人为本,强化管理,着力提高市民素质,为建设特色中小城市提供精神动力和智力支持[23]。

从以上学者的研究思路及观点中,可以看到,环境因素已经成为云南城市化过程中从政府到学者乃至民众关注的焦点。如何解决好城市发展过程中的环境问题,已经成为云南城市化水平及质量的主要因素。

四、提升云南城市可持续发展的策略

面对云南城市化过程中的环境问题,已有不少学者提出可持续发展的看法,目前主要有以下几种观点。

(一)强调文化特色与技术创新的文化环境策略

2001年,李喜景等建议,以文化建设作为提升云南小城镇建设的重要内容。他们指出,云南要建设有特色的小城镇可采取3个主要的策略:一是在小城镇文化建设中,市民观念文化应放在文化建设的首位,应改变发展的生存观,要培养世界一体的时空观,重视务实开放的创业观念,有求异创新的操作观念;二是文化建设中的现实力量表现为制度文化的建设,涉及高效政府、法制政府、服务政府;三是物质文化建设作为云南城市化发展的基础,包括以合理规划布局为基本内容的城镇建设文化,以绿色生态为基本要求的居住文化,以文明进步为基本原则的城镇消费文化,以可持续为标准的发展文化。而观念、制度和物质文化三大要素相互影响,相互促进[24]。

2006年,熊炎提出城市化的创新动力机制应包括3个方面:一是加大调整经济结构的力度,云南有丰富的生物、旅游和水能资源,要充分运用现代科学技术,大力开发具有优势的环境资源,进一步突出云南的多样性文化、发展具有浓郁民族文化内涵的旅游业,完善基础设施建设和服务业,不断提高第三产业对经济增长和推进城市化的贡献份额;二是加快信息化带动工业化进程,以信息化带动工业化是欠发达地区缩短与发达地区差距的主要途径,以信息化推动农村产业化和乡村工业化,实现农村城镇化,并利用信息技术加强城市的对外交流与合作,形成布局合理的城镇体系;三是把握发展机遇加快发展步伐,西部大开发为云南提供了一个千载难逢的有利时机,抓住发展机遇,加快调整和优化经济结构,建立支柱产业群,积极参与全球经济的合作与分工,壮大经济实力,才能实现可持续发展[25]。

2009年,许宏等建立了质量评价指标,比较云南城市化在1996年、2001年、2006年和2007年的情况,设定4个指标来衡量云南的城市现代化,以2个指标来评价云南城乡一体化。量化研究结果显示,云南城市现代化的4个指标——经济现代化水平、居民素质与生活质量现代化水平、科技和信息现代化水平以及环境发展水平等都远低于全国平均水平,其中环境发展水平在每一个年份都低于全国水平,说明云南城市在可持续发展中加强环境建设的必要性和紧迫性。在城乡一体化方面,城乡居民收入差异与城乡居民恩格尔系数的差异都透露出城乡二元结构在云南仍普遍存在。因此,针对提高云南城市化的质与量,应加快经济发展并努力实现经济与环境生态的协调发展;努力创造云南城市特色,发展城市产业,保护和挖掘人文特色、景观特色;改善城市体系结构,优化地区布局;着力进行文化建设,提升人文素质;统筹城乡协调发展,加快城乡制度的改革和创新[26]。

2012年,熊理然等强调,云南城市化的经济困境中,其经济基础受限于3个因素:一是农村居民人均纯收入与全国差距拉大,使农业和农村难以提供产品、资本和市场等以推进城市发展,在一定程度上制约了城市的发展速度和发展规模;二是工业化进程与速度较之东部地区存在较大差距,成为严重制约云南城市发展的经济障碍;三是在云南经济总体落后于全国平均水平的背景下,第三产业增加值比重却达到甚至超过了全国平均水平,即第三产业虚高的问题影响城市的发展质量和城市结构优化。因此,推动云南城市发展应引导在不同层级的城市布局和培育不同的产业,不同层级可选择相应的主体支撑产业。在农村以特色优势农产品来支撑农村的生产,提高农村居民收入,为城市群体的发展奠定农村经济社会发展的基础;在小城镇以现代农业、农产品初步加工处理业作为主体支撑产业,发展成真正的产业型城镇,为城市群体的发展奠定基层基础;还应把劳动密集型的轻纺工业、资本密集型的能源重化工业向中小城市转移,一方面可使中小城市的发展获得坚实的产业支撑基础,另一方面也可减轻特大城市、超大城市的交通、环境、能源、用地等压力。在特大城市与超大城市应积极培育与发展现代服务业、技术密集型产业和高新技术产业为主体支撑产业,既可以引领城市群落产业结构合理演进的发展方向,也可以为中小城市产业的发展提供服务支持,还可以避免因传统产业和城市人口过度集聚而产生的城市病问题①2013年中国的贫困率是8.5%,云南是17.8%,只低于新疆(19.8%)、贵州(21.3%)、青海(23.8%)、西藏(28.8%),可见云南与全国的平均水平差距仍大。[27]。

陈国新等以云南为重点探讨中国西南城市化面临的问题,认为2007年10月的中国共产党第十七次全国代表大会正式确立了中国特色城镇化道路,按统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则促进大中小城市和小城镇协调发展。但中国西南地区由于历史、社会和自然环境等因素,在城镇化建设实践中存在5个突出的矛盾和问题:一是城市化率与工业化水平不相适应的阶段性矛盾,云南2010年工业化水平虽然已达42.4%,但城镇化水平仅为35.2%;二是城镇加速扩张与山多地少的突出矛盾,云南山地占国土总面积的94%,现代城镇体系建设全面推进将使土地开发与环境保护的矛盾越来越突出;三是现有城镇体系与统筹城乡发展的基础性矛盾,云南现有城市基本上是按“省会城市—地级城市—县级城市—建制镇”等不同的行政建制层级分布,大城市只有昆明,首位度太高,结构严重不合理,东西部城市空间分布明显失衡,由城市向农村过渡的小城镇(含县级)少、小、弱的情况普遍存在;四是城镇综合承载能力较低与可持续发展的突出矛盾,从区域人居环境自然适宜性、区域土地资源承载力、区域水资源承载力、区域物质积累水平及区域人类发展水平等指标看,除昆明、曲靖、昭通、红河一些县(市、区)城镇综合承载力较高外,大部分县(市、区)都处于综合承载力较低的水平;五是粗放的城镇建设与特色发展的突出矛盾,西南城镇建设的粗放性主要表现在土地粗放利用和浪费现象越来越严重,城市缺乏特色,脱离了山多地少、边疆民族的实际,忽视文化多彩、生态多样、资源多种的禀赋。因此提出“以山地城镇为主要类型、多极化空间布局、多层次城市体系、以特色小镇建设为重要支撑、以配套制度改革为保障”的具有特色城镇化道路构想的“五位一体”方针,以推进云南的城市化发展[28]。

(二)民族地区的资源环境与城市发展

2006年陈征平在研究中指出,农业发展的滞后制约了中国西南边疆少数民族地区的工业和城市发展,要改变农业的经营结构和农业生产的关系、推进农业产业化经营的对策有两个:一是农业布局区域化,如南昆经济带复杂的地形和多样的气候决定了立体农业的特征,如果缺乏必要的区域化布局,则农业资源将得不到优化配置;二是农业生产的专业化发展,如呈贡县宜以花卉种植为主、宜良县以养鸭为主、路南县以羊乳制品为主、富源县以水果为主、陆良县以林木为主、师宗县以林果业为主、罗平县以油料和蜂蜜桑蚕为主等。各县县府所在城市的培育有3种类型:一是重化工业城市如富源、师宗等地资源丰富,必须加快工业化进程,由原料输出型转向产品输出型,发展成具有自身特色的工业城市;二是旅游城市如罗平、宜良、澄江等地由其农业特色发展为集商贸、旅游、轻工为一体的城市;三是绿色轻工城市如在陆良、江川等地,应从资源的转换入手,在广大农村发展再生产资源保护性生产基地,使之成为城市支柱产业稳固的原料基地和支柱产业链的第一个环节[16]。

值得注意的是,李正洪从2011年3月起历时3个月以云南正式建制的城市社区为基本单位,对16个州(市)、129个县(市、区)、300个乡(镇、街道)的1 455个社区的民族工作状况进行了全面调查,城市少数民族人口共约237万人,其中社区常住人口174万人,流动人口63万人,少数民族常住人口占社区总人口数30%以上的社区有377个,占10%以上的社区有918个,提出应坚持社区民族工作社会化的原则,以社区常住少数民族、社区流动少数民族、以及社区失地少数民族等三大群体为重点工作对象,构建和完善城市少数民族的服务体系,改善民生,保障城市少数民族群众合法权益,加强基层基础工作,健全体制机制,以促进各民族共同团结进步,把社区建成各族群众团结和睦、安居乐业的幸福家园[29]。

(三)城市发展与城市污染的控制

针对现有城市发展扩充及城市环境的问题,陈征平指出产业集聚是重要基础,必须要考虑资源环境与市场,以便移转二级产业、公共事业以及建筑业到适当的地方,并在城市扩大过程中提升三级产业的发展。根据城市分布与经济背景,云南曾提出“一带五群”城市化发展的基本构想,即到2020年将培育并初步形成以昆明为中心的滇中城市带(昆明、曲靖、玉溪、楚雄),以大理为中心的滇西城市群(大理、丽江、保山、祥云),以景洪、思茅为中心的滇西南城市群(思茅、景洪、勐腊),以个旧为中心的滇南城市群(个旧、开远、蒙自),以昭通为中心的滇东北城市群(昭通、会泽、水富),以潞西为中心的滇西边境城市群(潞西、瑞丽、腾冲)。这“一带五群”通过自身强有力的经济基础对内、对外辐射,有效带动区域经济和城镇的共同发展。对此,陈征平提出3个实践办法:一是实施以超大城市与大城市为核心的城市群发展战略,首选的重点是滇中以昆明为中心的城市带及滇南以个开蒙为主体的城市群;二是打造核心或中心城市的兼并重组战略,基本产生有3个——扩极、连极、造极,如以昆明作为超大城市的培育,就主要采取扩极的作法,个开蒙则是连极的一个良好范例;三是以“再城市化”作为小城镇重组的策略,采取合镇为市、改镇为市、划镇入城、合镇为镇的办法[16]。

在城市的可持续发展中,环境问题是最需要建设的问题。这是现当代城市化及城市环境史研究中最凸显的问题,其中最重要的是控制城市的污染问题,仅以滇池、个旧为例说明。

自1960年代后期以来,滇池就成为昆明水污染的重要场所。1973年检测发现,滇池的水中含有砷、汞、酚、铬与硫化物等含量全都超出国家规定的水质标准。1970~1975年,云南省卫生局进行滇池水污染的调查得出令人震惊的结果:滇池水污染已日益严重,水质变得更差,溶解氧下降,有毒物质如汞、酚和氰化物等大量发现且超出国家规定的标准20倍以上;螳螂川和草海污染最严重的地区,其污染物有汞、氰化物、砷、铅、铬、氟等,其中汞含量较标准高出29倍;水污染已对水生生物以及沿岸生物造成危害,也对饮水、土壤和农作物造成危害[30]。目前,滇池成为中国污染最严重的内陆淡水湖泊之一,滇池污染治理已被列入云南省重点督查的20个重大建设项目之一。据滇池治理的长期规划,2008~2020年,投入治理资金将突破1 000亿元。故宋莎莎等在2010年针对滇池水污染治理的审计工作加以检讨,提出采取3个方式加强滇池水污染治理的审计:一是对滇池水域进行环境审计,把“评价水污染防治取得的效益——查找效益不高的原因——提出意见和建议促进水污染防治”作为效益审计的基本思路;二是对于滇池水污染治理环境审计可尝试效益审计方法,为监督评价环保部门及有关部门的工作绩效,建立一套科学的环保指标体系,在环境监测的基础上对不符合环保指标要求的部门进行跟踪审计,分清责任,监督环保部门及有关部门改进工作,才能使环保政策和措施真正落到实处;三是积极开展联合审计,逐步提高环境审计人员自身素质,地方政府通过进修班、组织交流会等形式提高环境审计人员的素质,建立一支合格的环境审计人员队伍等办法改进滇池的城市环境[31]。

2012年12月29日的一份报道指出,1993年以来用于治理滇池水污染的经费已近300亿元,但仍未取得实质性进展。在滇池的污染物中,城市生活污水占一半以上。据公开数据统计,1949年昆明城市用水人口为6.3万人,2009年前后城市用水人口是350万人,增长了56倍。日需水量也从1949年的1.1×103m3增长到2009年的8×105m3左右,增长了727倍。对此,云南省水利水电勘察设计研究院专家李作洪在接受记者采访时表示,每年真正进入滇池的水资源只有4.83×108m3,而用水量在8.13×108m3,远超过承载能力,仅靠回归水利用实现水资源的基本平衡,而水资源的严重不足是导致水质恶化的根本原因。2012年4月国务院批复了《滇池流域水污染防治“十二五”规划》,总投资420.14亿元。目前滇池治理的中心从水面转移到了城市,致力于把污染物截住净化。但据报道在2012年,昆明仅主城区每天就有43万吨污水未经任何处理直接排入滇池[32]。

在2014年4月14日于昆明举行的一次座谈会上,昆明市滇池管理局一份材料坦陈:“1988年以后,草海水质总体变差,水质为劣五类,外海水质在五类和劣五类之间波动。”云南省环境科学研究院教授郭慧光说:“1986年以前滇池水质为三类水,按国家标准可作为饮用水水源,1987年到1988年昆明工业得到迅猛发展,大量工业污水也开始直排滇池,1988年蓝藻爆发,滇池水质全面恶化,水体发绿,1994年后成为五类水,仅可作为农业用水,1998年至2000年连续三年是劣五类水,几乎失去了作为水的各种功能,成为一池废水。而1999年、2000年的蓝藻、水葫芦大规模爆发,被生态学家诊断为‘患上了生态癌’。”滇池污染治理需耗费巨额资金,每年昆明市对滇池污染治理的投入占财政支出的30%左右。据昆明市环保局的资料,滇池水质治理目标是到2015年草海湖体水质基本达到五类,外海湖体水质基本达到四类,主要入湖河流水质明显改善,基本消除劣五类[33]。

因此,在昆明城市化进程中,滇池已成为威胁城市环境最严重的因素。现代化进程中的城市化,失去了环境的指标及因素,城市就失去了动力,在云南这样一个山多地少且水资源严重短缺的高原季风区,城市环境是城市化中无法回避且需要重点建设的问题。

至于个旧市的情况,谭刚在2010年的研究中提到,个旧锡矿业于1885年后逐渐兴盛,在1889年蒙自开放通商后产量迅速增加,自1910年滇越铁路完成后,锡矿业更进一步发展。但锡矿的大量开采已破坏个旧及周边蒙自、开远、建水与石屏的森林资源及生态环境,由于失去森林遮挡,更容易导致水旱及泥石流灾害,还使个旧矿区的生态环境大受污染,影响矿工与居民的健康。个旧城市的环境污染问题主要有3个方面:一是土壤受到重金属污染,据2000年调查分析,个旧土壤中镓、锑、铅和砷含量分别是世界土壤元素含量的约7倍、6倍、36倍和40倍;二是在锡矿大量开采和冶炼过程中产生的废水随意流入水塘与河流,污染了个旧的水源环境,尤其是个旧锡矿的土法选矿和冶炼对水源污染较大;三是富含重金属元素的锡矿在冶炼过程中释放出大量的二氧化硫、氧化锌、氧化锰、氧化银、氧化铝等有害气体进入大气,污染了个旧大气环境,也严重危害了矿工的身体健康,更严重的是,锡粉和炼锡烟尘中含有放射性元素氡造成了氡污染,个旧市大气氡值普遍偏高,大气氡浓度比北京高出23倍,比世界陆地平均高出43倍[34]。

有关氡浓度过高的问题,2000年谈树成等指出,个旧土壤的氡浓度高出国际标准2~10倍之多,居室内氡浓度也高出国际标准1~2倍,若与国际居室安全标准(148Bq/m3)相比,则高出数倍。此外,个旧市区岩石土壤,特别是花岗岩中的放射性元素铀、钍含量也很高,分别高出世界同类岩石的数倍至数十倍。这些元素的进一步衰变产生了氡及氡子体,放射性污染导致个旧地方病“肺癌”的盛行。个旧市防癌办公室资料显示,居民肺癌4年平均检出率达271.2人/10万人,尤其是锡矿山的矿工,肺癌发病率及死亡率更高。为了个旧市实现可持续发展,谈树成等人建议采取以下策略:个旧市在制定经济社会发展战略时,必须贯彻实施可持续发展战略,建立可持续发展的环境管理和宣传教育体系,建立可持续发展的科研投入体系,建立可持续发展的环境治理体系[35]。至于肺癌,姚树祥等指出,自1970年代以来,云南锡矿工人普遍罹患肺癌,1974年云南锡矿建立了肺癌发病和死亡的登记系统,对1954年以来的肺癌病例进行回顾调查,并开始定期登记新的肺癌病例和相关职业史资料。在1954~2002年云南锡矿登记的肺癌病例共3 149例,有明确的职业史记录的有3 059例,其中2 660例(86.96%)有井下工作史。同期肺癌病例死亡3 024例,病死率达98.86%[36]。

因此,森林减少及大气污染成为严重制约个旧城市发展的主要因素,城市环境的建设及改善是城市化进程中最重要的问题。这不仅是在昆明及个旧,也是云南其他城市发展面临的问题。

(四)生态城市的建设

有关云南生态城市的建设及发展,最离不开的主题就是城市环境。在很大程度上,城市环境成为云南各大中小城市生态文明建设过程中的重要因素。在此要陈述的是玉溪的个案。

2006年玉溪市明确把“生态立市”作为发展的首要战略,其实践生态建设的成就表现在6个方面。一是在“十一五”期间(2006~2010)在中心城区20 km2的生态文化区建设,基本形成了现代宜居生态城市框架,荣获“国家园林城市”、“中国十佳休闲宜居生态城市”称号。在通海县、江川县、澄江县、红塔区、易门县、华宁县等6个县区先后被国家环境保护总局批准为全国生态示范区建设试点地区,华宁、元江、易门分别获省级园林县城称号,大营街荣获国家园林城镇称号,桂山镇荣获全国环境优美乡镇称号。全市城镇化水平达40%,比“十五”末期提高了7.8个百分点,中心城区城镇化率达58%。二是突出山水特质、人文历史特色,走出了一条具有玉溪独特优势的城镇化发展之路。三是以现实市情为出发点,初步形成了“城镇上山、工业入园”的城镇化用地新模式。全市使用山地的比例由50.11%提高到61.36%,每个县区至少有一个低丘缓坡土地综合开发利用试点项目,既绿化了荒山又有效实现了开发。四是采取“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市、文化和市”的发展战略和“三优一特”的经济发展思路,以新型工业化推进城镇化,着力夯实城镇化发展的产业基础。五是针对城镇化发展中不协调、不平衡、不可持续的问题,在“四保”(保湖泊、保基本农田、保河流、保生态)及“两推进”(推进工业化和城市化城镇化)的思路中加快现代化水、电、路等基础设施建设,加强推进区域之间合理分工。六是统筹交通、水利、能源、通讯等基础设施建设,解决了一些严重制约城镇发展的瓶颈问题,自来水厂供水普及率达99%,污水集中处理率达71%,垃圾处理率、生活垃圾无害化处理率分别达97%和61%,人均公园绿地面积达15.6 m2,教育、文化、医疗卫生设施不断完善,城镇面貌发生了巨大变化,城市品位也逐步得到提升,城市综合承载能力不断增强。

此外,玉溪市还提出一些对策来解决城镇化发展所面临的问题:一是突出中心城区和“三湖”城市群的核心地位,提升城镇的集聚和带动作用;二是推动产业结构的战略性调整,促进第三产业实现跨越式发展,为城镇化快速发展提供动力和承载力;三是破解投融资难题,创新投融资体制和机制,打造新型投融资平台,为城镇化发展注入造血功能;四是加大农村土地和城镇建设用地整治力度,确保开发与保护并进,实现城乡建设用地占补平衡,为城镇化的健康发展提供制度保障;五是统筹推进农民进城工作,实现城乡一体化发展;六是强化城镇经营理念,通过加强规划和管理来提升城镇品质[37]。

玉溪市生态城市建设实践及其取得的成效,虽然不能说完全适用于高原城市环境的建设及发展,但作为一个成功的案例,明确了云南现当代城市化过程中的环境建设及发展问题,是一条值得不断探索且需要坚持的道路。

根据《中国统计年鉴(2013年)》的资料选取2012年有关城市公共设施的一些指标,可以比较云南与中国城市化的现况[4]。首先云南的城市人口密度(4 029人/km2)较全国的平均数(2 307人/km2)高出甚多,这显然是因云南的城市集中在土地面积比率很小的坝区。云南有两个指标远低于全国平均:人均日生活用水量(118.3 L相对于全国的171.8 L),燃气普及率(66.46%相对于全国的93.15%)。云南也有两个指标相当接近全国平均:建成区绿化覆盖率(39.3%相对于全国的39.6%),每万人拥有公共厕所(2.79座相对于全国的2.89座)。但云南另有4个指标略低于全国平均:用水普及率(94.32%相对于全国的97.16%),人均拥有道路面积(11.92 m2相对于全国的14.39 m2),人均公园绿地面积(10.43 m2相对于全国的12.26 m2),每万人拥有公共交通车辆(10.25标台相对于全国的12.15标台)。此外,在2012年中国116个生态城市健康状况的排名中,其中昆明是第53名,丽江是第84名,曲靖是第98名[38]。

要之,就目前城市公共设施的情况来说,云南仍需努力追上全国的平均水平。就城市环境的建设及发展来说,云南也还有很多方面需要去实践。

五、结语

19世纪后半期,云南开始了近代城市化的进程。虽然在初期有一些波动,但城市环境比较亲近自然,较少污染及破坏。从1990年以来,云南的城市化在稳定中取得了极大进展,但区域化差异日益明显,城市环境也开始了各自变坏的历程,因工农业的破坏及污染,城市环境从与自然较和谐的状态逐渐开始恶化并危害城市居民的健康。云南城市化的地区间差异与各地区的历史与环境因素密切相关,很多学者已针对各地的特殊情况提出许多有益的策略,很多建议成为云南现当代城市环境史书写中最为可贵的记录,为城市环境的改善及建设留下了宝贵的探索及思考。

针对云南城市可持续发展问题,学者们提出的策略重点多集中在建设有特色的、绿色生态的城镇,认为城市环境是当下城市化进程中回避不了的问题。虽然学者们提出了解决严重环境污染的对策,但起码目前还没有解决污染问题、改进城市环境的最佳办法,具体的措施及政策仍处于不懈地探索中。2006年来玉溪市在生态城市建设方面已取得可观成就,就云南全省城市化发展状况,以及将城市发展水平与全国城市的平均水平比较,很显然能看出,云南在城市化过程中仍需努力地提升城市公共设施的水平,更需要根治水污染和大气污染,提高全体民众的环境意识及参与的行动力,才能使城市化在绿色、生态的道路上走出具有符合高原水域、气候及地理特点的道路。否则,没有良好的城市环境,就不可能有良好的城市化发展模式,这是现当代城市环境史研究者及书写者们尤其要引起重视的。

参考文献:

[1]云南师范大学地理系.云南省志:地理志[M].昆明:云南人民出版社,1998.

[2]云南省土地管理局.云南省志:土地志[M].昆明:云南人民出版社,1997.

[3]云南省计划生育委员会,云南省统计局.云南省志:人口志[M].昆明:云南人民出版社,1998.

[4]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴:2013 [M].北京:中国统计出版社,2013.

[5]云南省统计局.云南统计年鉴:2013[M].北京:中国统计出版社,2013.

[6]焦书乾.论我国中南、西南民族地区城市的历史演变[J].中南民族学院学报:哲学社会科学版,1990(3):45-53.

[7]蒋梅英,熊理然,阳茂庆.云南城市化进程的特殊历史路径及其历史特征分析[J].经济论坛,2011(2):89-91.

[8]戴鞍钢.近代中国西部内陆边疆通商口岸论析[J].复旦学报:社会科学版,2005(4):71-79.

[9]何一民.抗战时期人口“西进运动”与西南城市的发展[J].社会科学研究,1996(3):98-105.

[10]令狐安.努力加快云南城镇建设促进经济社会协调发展[J].云南社会科学,2000(5):8-11.

[11]国家统计局人口和社会科技统计司.中国乡、镇、街道人口资料[M].北京:中国统计出版社,2002.

[12]侯蕊玲,柯士涛.对云南城市化与区域发展若干问题的探讨[J].云南民族学院学报:哲学社会科学版,2002,19(4):38-41.

[13]云南省统计局.云南统计年鉴:2011[M].北京:中国统计出版社,2011.

[14]李继云,孙良涛.云南省城市化水平测算及滞后程度分析[J].商业研究,2007(6):77-82.

[15]《云南二级中心城市布局、建设、功能研究》课题组.云南二级中心城市布局、建设、功能研究[J].云南学术探索,1995(4):69-74.

[16]陈征平.西南边疆少数民族地区城市化结构差异与发展抉择[J].经济问题探索,2006(9):43-48.

[17]王学良,彭燕梅.县域城市化水平区域差异实证研究——以云南省为例[J].曲靖师范学院学报,2011,30(4):48-51.

[18]陈涛.滇中城市经济圈城乡统筹发展的经济学分析[J].思想战线,2012,38(2):131-132.

[19]佚名.滇中城市经济圈多点跨越大发展[J].创造,2012(220):54.

[20]丁生,潘玉君,赵兴国.滇中城市群发展的资源与环境基础分析[J].地域研究与开发,2011(1):59-64.

[21]纳麒,何军.推动云南城市化进程的思考[J].云南民族学院学报:哲学社会科学版,2000,17(6):27-30.

[22]毛刚,樊晟.西南高海拔山区城市化地域性策略探讨[J].城市化研究,2001(10):47.

[23]方玉谷,王丽杰.关于发展云南特色中小城市的几点思考[J].创造,2002(11):36-37.

[24]李喜景,孙刚.文化建设是云南小城镇建设的重要内容之一——浙江与云南小城镇文化建设比较[J].学术探索,2001(5):79-82.

[25]熊炎.云南城市化的动力机制探讨[J].经济问题探索,2006(9):126-129.

[26]许宏,周应恒.云南城市化质量动态评价[J].云南社会科学,2009(5):115-118,142.

[27]熊理然,蒋梅英.云南城市发展的经济困境及其层级支撑产业选择研究[J].太原城市职业技术学院学报,2012(6):1-3.

[28]陈国新,罗应光.西南地区构建具有特色的城镇化道路研究——以云南省为例[J].思想战线,2012,38 (1):120-123.

[29]李正洪.加强社区民族工作促进民族地区城市化发展[J].今日民族,2012(10):15-18.

[30]云南省环境保护委员会.云南省志:环境保护志[M].昆明:云南人民出版社,1994.

[31]宋莎莎,华文健.基于云南滇池水污染治理的环境审计方法[J].合作经济与科技,2010(399):74-75.

[32]秦癑.陷恶性循环滇池治理重压昆明经济[N].中国经营报,2012-12-29(B9).

[33]黄榆.滇池治污之困[N].工人日报,2014-05-18(1).

[34]谭刚.个旧锡业开发与生态环境变迁(1890~1949)[J].中国历史地理论丛,2010,25(1):16-25.

[35]谈树成,赵筱青,薛传东,等.云南省个旧市的环境问题与可持续发展[J].中国人口资源与环境,2000 (10):89-90.

[36]姚树祥,晋萍,范亚光,等.云南锡矿工人肺癌高发的流行病学调查(1954~2002年)[J].环境与职业医学,2007(5):465-468.

[37]胡伟.玉溪市城镇化发展面临的问题及对策[J].中共云南省委党校学报,2013,14(4):111-114.

[38]刘举科,孙伟平,胡文臻.中国生态城市建设发展报告:2014[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

Exploration of modern Yunnan urbanization from the perspective of environmental history

LIU Cui-rong

(Institute of Taiwan History,“Academia Sinica”of Taiwan,Taibei 000222,Taiwan,China)

Abstract:The urban development of modern Yunnan can be traced back from the mid-nineteenth century,especially the development of Kunming is booming during the Anti-Japanese War.The explor-ation of Yunnan urbanization problems and its solutions from the perspective of environmental history is not only the most relevant problem in the process of Yunnan urbanization,but also an opportunity to pro-mote the study of Yunnan environmental history.The results show that Yunnan urbanization is gradually processed with the implementation of the urbanization strategies after the reform and opening up in 1978.The geographical environment,population density and per capita gross national production are factors of urban development,distribution of the city also has regional differences and different environmental fac-tors,and Yunnan urbanization and its environmental development are vital driving forces to the strategies for its urban development and sustainable development.

Key words:environmental history;modern Yunnan;urbanization;regional difference;environ-mental factor

作者简介:刘翠溶(1941-),女,台湾彰化人,研究员,台湾“中央研究院”院士。

收稿日期:2015-10-15

中图分类号:K93

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2016)01-0136-13