欧美国家的政党分权变革及其启示*——基于集权制、分权制和联邦制的分析

岑树海

(华东理工大学,上海 200237)

欧美国家的政党分权变革及其启示*——基于集权制、分权制和联邦制的分析

岑树海

(华东理工大学,上海200237)

摘要:政党分权与政党民主基本同义,本文在梳理政党组织权力结构的基础上,探究欧美国家政党组织内部的分权变革及其启示。政党组织的权力结构可以划分成集权制与分权制两大基础模式,联邦制是一种高度分权,属于分权制的一种。政党分权变革主要发生在党内三重基本的权力层级之间:纵向上全国性党组织与地方或基层党组织即政党的央地关系,横向上中央或地方议会党团与议会外党组织以及政党领导层与普通党员。

关键词:政党分权;集权制;分权制;联邦制

*本文为国家社会科学基金项目“政党组织变革的比较研究”的阶段性成果(项目批准号:15BZZ030)。

政党发展的核心是有关政党组织的变革或转型,以政党为中心的研究路径要求关注政党组织本身的自我革新。政党变革的动因有可能来自于内外的双重压力,从内部因素看,政党并非铁板一块,而是一个多层级的、复杂的组织体系,也是一个权力与利益相冲突的集合体,政党的权力结构变革在一定程度上讲,是政党内部具有一定独立性的各组成部分、层级、机构之间利益斗争、权力博弈的结果。从外部因素看,根据组织理论中的系统理论和权变理论,政党组织是一个开放的而非封闭的系统,与外在环境形成交互作用,政党组织必须不断进行变革,提高其制度化水平和适应环境的能力,否则会走向衰落消亡。本文尝试在梳理政党组织权力结构的基础上,探究欧美国家政党组织内部进行的分权变革及其启示。

一、政党组织权力结构的三重化模型:集权制、分权制和联邦制

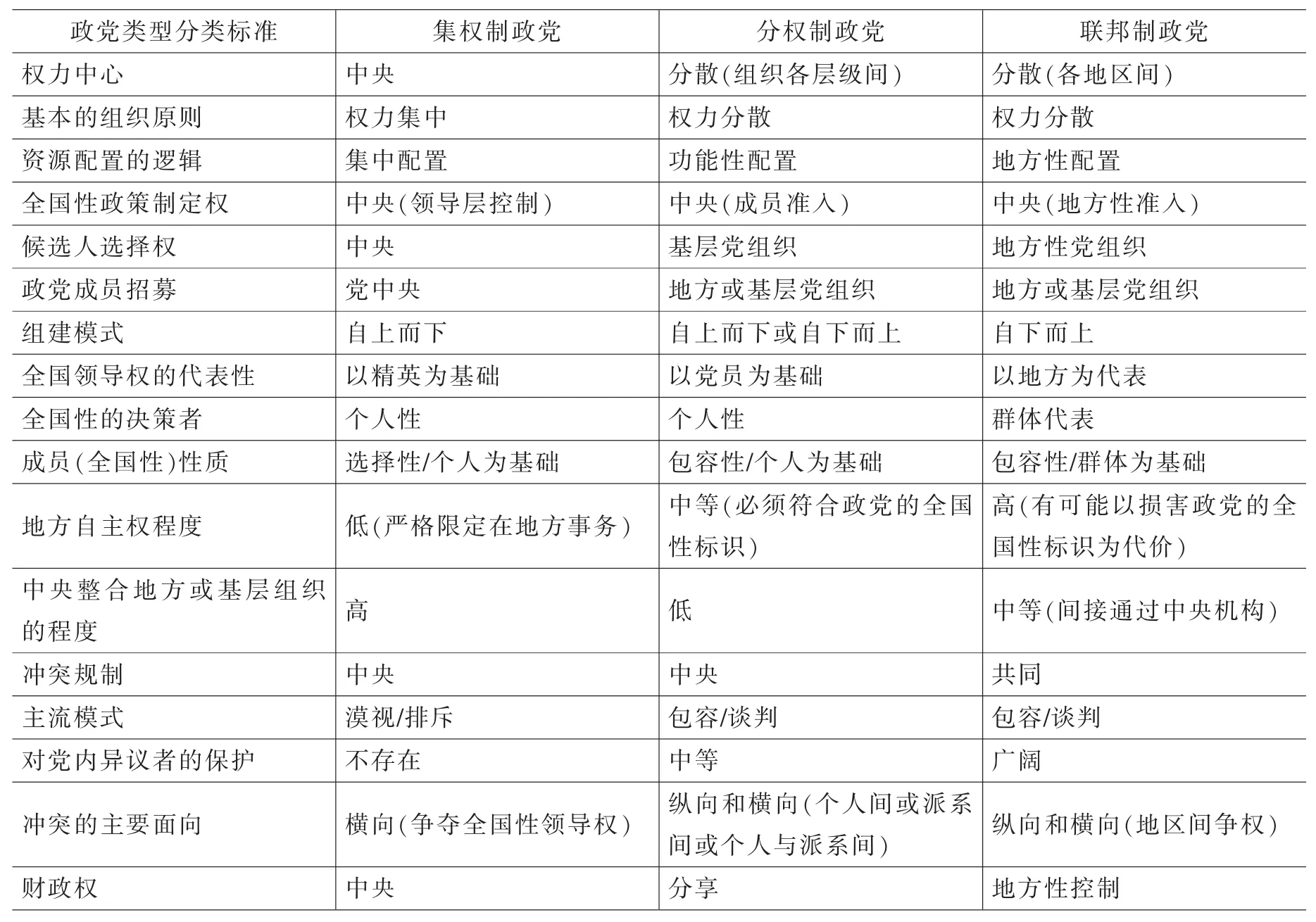

英国学者博莱耶尔(Bolleyer)在前人研究的基础上,根据不同的分类指标总结出政党组织权力结构的三重化模型(threefold typology):集权制(party hierarchies)、分权制(party stratarchies)和联邦制(party federations),见表一。

表一 政党组织权力结构的三重化模型

科层制的组织结构(Hierarchies)已经成为世界上最普遍、最广泛、最基本的组织形式,无论是经济组织、社会组织还是政府组织,都容易把科层制看成是一种实现最有效组织管理和组织目标的单项选择,政党组织亦是如此。从权力结构角度看,政党组织的科层制是一种组织层级明晰的、垂直的、刚性的集权制结构,权力自上而下集中在政党组织的领导层或党中央手中,他们占据权力资源如人事权、决策权和财政权配置的主要份额,其他组织机构层级如地方或基层党组织以及普通党员没有权力或权力很小,自主程度低,权力来自于上级的授予,可以随时被剥夺或收回。这种等级明晰的金字塔式的集权结构、封闭而严密的自上而下的控制体系,与民主制的权力开放共享、权力主体平等的基本原则相冲突。最典型的集权型执政党是前苏联共产党,其内部集权程度在斯大林时期达到最高值即个人独裁,没有党内民主可言,这也是前苏联共产党垮台和丧失执政权的主要内因之一。

Stratarchy一词来源于stratum,复数是strata,意思是基于民族(或种族)、阶级、宗教信仰、教育水平等方面差异所形成的不同的社会分层。作为一种政治制度,Stratarchy可以直译为分层制的组织结构,内部存在清晰的组织层级划分,但与科层制各组织层级之间体现命令与服从的统治关系不同,Stratarchy内部各层级之间是一种平等的、多层级(或多元权力中心)共同治理的关系,这是一种权力分散的、平行的、网络化的组织结构,是一种自下而上的权力资源由党内各层级组织共享的分权制的组织结构,与集权制组织相对应。作为一种政党组织的权力结构方式,Stratarchy最先由美国学者艾德斯威尔德(S.J.Eldersveld)在1964年提出,用以描述美国政党组织的分权化特征,在他看来,美国的政党组织不是一个科层制结构(Nonhierarchical),而是一个多层级的、权力分散的系统(systemsof layers of organization with diffused power),党内充满异质性、包容性[1]。

卡兹和梅尔同样尝试利用Stratarchy来说明欧洲国家政党组织内部的卡特尔化特征(cartelization),20世纪70年代以后产生的新型的卡特尔政党,其组织内部的权力资源的配置更为分散化,地方分支机构的独立性和影响力不断增强,政党内部权力关系变得比以前更为分权化而不是集权化(more stratarchical than hierarchical),组织的每一部分都拥有一定程度的自主权(autonomy),Stratarchy与其说是和集权制组织相对立的一种结构,不如说对于所有的政党组织来说,都包含着一种内部的分层化或多层级共同治理的取向,他们称之为欧洲政治的“美国化”(Americanization)。不过他们对这种变化持有一种悲观的态度,担心过度分权化会导致欧洲政党组织变得像美国政党组织那样空心化(empty vessel)[2]。与卡兹和梅尔的悲观态度不同,加拿大学者卡迪(Carty)明确指出这种组织变革的分权化势头(stratarchical imperative),是现代欧洲国家政党组织变化的一个关键性特征,是实现党内民主和权力平衡的主要机制,分权化并不意味着彼此的漠视或完全独立,而是政党的各层级之间既相互自主(mutual autonomy),又相互依存(interdependency)[3]。

按照博莱耶尔的分析,联邦制、分权制和集权制是三种相对立的权力结构模式,但从表一中可以看出,Federations和Stratarchies之间的界限较为模糊,有些部分相互重合,可以合二为一,分权程度不同,都属于分权化的组织模型,联邦制是一种高度分权制,政党组织的权力结构可以分为集权制与分权制两大基础模式。有的学者认为联邦制是一种组织程度更为现代化的方式,如美国政党学家爱泼斯坦基于历史条件、制度环境、组织结构和理论基础等方面,对美国政党和欧洲政党进行全面考察和分析,认为体现分权特征的美国联邦制的政党组织是一种更为现代化的组织模式,欧洲国家的政党组织会从群众性政党组织的集权结构朝着更为分权化的方向转型[4],从学者们的观察以及欧洲国家政党组织的分权化进程证明了这一点。

二、集权制与分权制的取舍

1.集权与分权的界定

集中或分散是衡量权力关系的一个基本标准,也是一种最常见、最流行的分析方法,但却不一定总是一个有效的分析变量。出于管理上或实现组织目标的需要,组织内部的权力配置和行使都存在集中与分散的取舍,没有一种组织机构的权力配置是绝对集中或绝对分散的,权力的运行都需要因时因地制宜不断调整,不能一成不变。从这个意义上讲,任何政治组织既可以说是集权的,也可以说是分权的,高度集权意味着低度分权,中度集权意味着中度分权,低度集权意味着高度分权,很难有一个定量的指标用来测量权力集中或分散的程度。正如费斯勒(James W.Fesler)所指出的:集权和分权指数在解释上显得软弱无力(the weakness of indicesof centralization and decentralization),权力的分配难以量化[5]。由此可见,单纯从权力集中或分散的视角,无法判断出政党组织在性质上的差异。尽管集权制和分权制的政党组织可以同时存在,并且权力集中或分散的因素可以相互交叉,但集权制与分权制是两种互斥的(anti-thetical)、非此即彼(either-or)的权力结构模式,一个政党组织不可能既是集权的又是分权的,必然居于其中的一种。判断一个政党组织是集权制还是分权制(或联邦制),必须从政党民主的角度出发,才能判断其根本属性。

公平(或合法性)与效率通常被认为是测量分权制与集权制组织结构优劣的两个定性标准,集权制组织注重效率,忽视公平,分权制组织注重公平,但效率不高。从党内民主的视角言之,分权制政党无疑是一种民主模式,而集权制政党是一种不民主的模式,分权意味着权力的开放共享,而集权则意味着权力的垄断和独占,集权与分权是两种截然不同的组织原则,不能混为一谈。国内学者刘红凛认为政党的集权程度与党内民主有关,他采用定性标准,从政党的集权程度将政党分成几种类型:寡头集权制、中央集权制、有限集权制、分权制[6]。与其说政党的集权程度与党内民主有关,不如说政党的分权程度与政党民主息息相关,从科层制到分层制,从金字塔式的集权结构到多层级治理的分权结构,从自上而下的中央集权到自下而上的地方分权,从单一的权力中心到多元的权力中心,这不仅仅意味着权力集中或分散程度的差异,更代表了政党组织结构的民主化转型。

2.政党分权与政党民主基本同义

尽管关于分权(decentralization)的讨论已经比较丰富,但是误解依然存在。从字面意义上讲,分权有三个层面的基本意蕴:一是权力的分散、分离或分立等(diffusion,dispersion or separation of powers),权力分工(division of powers)是权力分立的一种方式;二是权力的分享(share of powers);三是权力的制约平衡(checks and balances)。这三个基本含义是有机统一的,分散、分离或分立权力意味着将权力一分为多,由不同的主体承担,以避免权力过度集中所带来的权力滥用即腐败,同时这也是一个权力分享化的过程,意味着权力的共有、公有、共享而非私有、独占或垄断。分权不仅仅指权力的集中或分散,同时更包括权力的开放共享的含义,这是民主制度的本质属性和基本要求。分权改革是实现民主的必由之路,民主意味着分权,分权促进民主,这是一种民主性分权(democratic decentralization)或分权式民主(decentralized democracy)[7]。分权确实代表了一种迈向民主社会的重要策略[8],分权民主是基础性民主,必须排在第一顺位,优先于其他民主类型[9]。

政党分权(party decentralization)和政府分权(government decentralization)是实现民主分权的两个基本实施路径,无论中国还是国外的政治发展路线都表明,执政党已经成为国家政权机构的一部分,对于政府机构或者执政党等公共权力组织来说,都面临着民主化即分权化的要求,权力开放共享是更为重要的组织原则。关于政党变迁的研究表明,学者们一般认同政党民主与作为国家制度的民主之间存在正相关关系,如果说对于企业、公司等以营利为目的经济组织或私人性权力关系来说,民主并不一定是一个必须实现的组织目标,但是政党民主却是政党建设的基本目标之一,其根本目的是增强政党能力和夯实政党的合法性基础,以维系政党的生存和执政,政党民主主要是通过分权改革来实现的,从这个意义上讲,政党分权与政党民主基本同义。政党分权包含党内分权(党内民主)、党际分权(党际民主)、党社分权(政党与社会间分权,即党社民主或人民民主)等几个不同维度的含义,这也是创建协商民主的基本构成要素之一,本文仅探讨欧美国家的党内分权变革。

3.政党分权变革是解决合法性困境的根本之路

20世纪70年代以来,欧美国家的政党组织形态发生重大变化,就是卡兹和梅尔从政党发展史角度所指出的政党组织转型:从1950年代达到高峰的群众性政党(Mass Party)经历1960、1970年代的全方位政党(Catch-all Party,或译为全民政党、兼容政党等),向卡特尔政党(Cartel Party)的方向转型[10]。1990年代东欧剧变后尤其是21世纪以来随着“欧洲化”进程的拓展,东欧国家政党的组织变革轨迹向西欧国家靠拢。具体来说,欧美国家政党组织经历了以下几方面的明显变化:政党的意识形态色彩大为减弱,意识形态趋于中间化;福利国家的发展、社会结构的剧烈变化以及中产阶级的兴起使得政党逐渐减少对某一特定社会阶级阶层或社会群体过多的倚重,转而在社会全体成员中谋求更广泛的支持者,并力图保持与各种利益集团接近的渠道畅通;公共财政补贴的产生和增加导致政党对国家资源的日益依赖,对政党生存至关重要的政党经费的来源越来越依赖于外部资源如国家补贴(state subventions)或政治筹款而不是内部资源如党员的党费,选举从之前的人力密集型过度到资本密集型;大众传媒尤其是新兴媒体互联网的发展使得选民的流动性(volatility)不断增强,民众认同和利益表达渠道日益多元化和逐渐分流,政党在很大程度上被组织目标更单一、参与更容易、个人话语权更大的利益集团所替代,传统大规模的群众性政党与党员之间的紧密联系被逐渐割断,固定党员即稳定选民数量大幅度下降,政党规模锐减,政党组织结构日益简化。

卡特尔政党的鲜明特征就是政党与国家(或政府)的相互融合渗透(interpenetration),即“政府的政党化”,政党和国家机器之间的界限越来越模糊,政党已经变成国家机构的一部分,尽管名份上有所不同,但都是“半”国家机构(semi-state agencies),或“准”国家机构(quasi-state agencies)。这也是伊格纳兹所言的国家中心政党(State-centered Party),它们分享一个共同特征:“对国家的殖民化”(the colonization of the state)[11]。政党的国家属性不断增强,社会属性不断减弱,政党与国家的紧密融合导致政党与社会的日益剥离,而政党与社会的疏远又反过来迫使政党不得不抓紧对国家机器的控制权,这二者之间形成一种反向循环并自我增强,这种权力的不平衡一直存在于当今西方国家的政党体制中。政党与国家的亲密、与社会的疏离导致政党形象趋于负面,民众对政党的信任度不断降低,这引发了政党的合法性困境甚至合法性危机。合法性是政党组织生存的根基,长远来看合法性危机不利于政党的存续和执政。根据欧盟委员会下属民意调查机构“欧洲晴雨表”(Eurobarometer)的调查显示:欧洲国家民众对政党的信任度(Party Confidence)从2000年中期的20%下降到2010年的15%,在欧洲晴雨表调查评估的13类机构中,政党的信任度最低,远远落后于工会和大公司[12]。政党生存在一个民主的制度环境中,民主要求更多的权力开放共享,尽管政党变得像政府一样,拥有庞大的组织结构和严密的权力体系,存在一定的惰性和惯性,总是拒绝改变,但是为了解决这一合法性困境,政党分权改革无法回避,这也是政党不得不采取的生存战略,其效果有待深入观察。

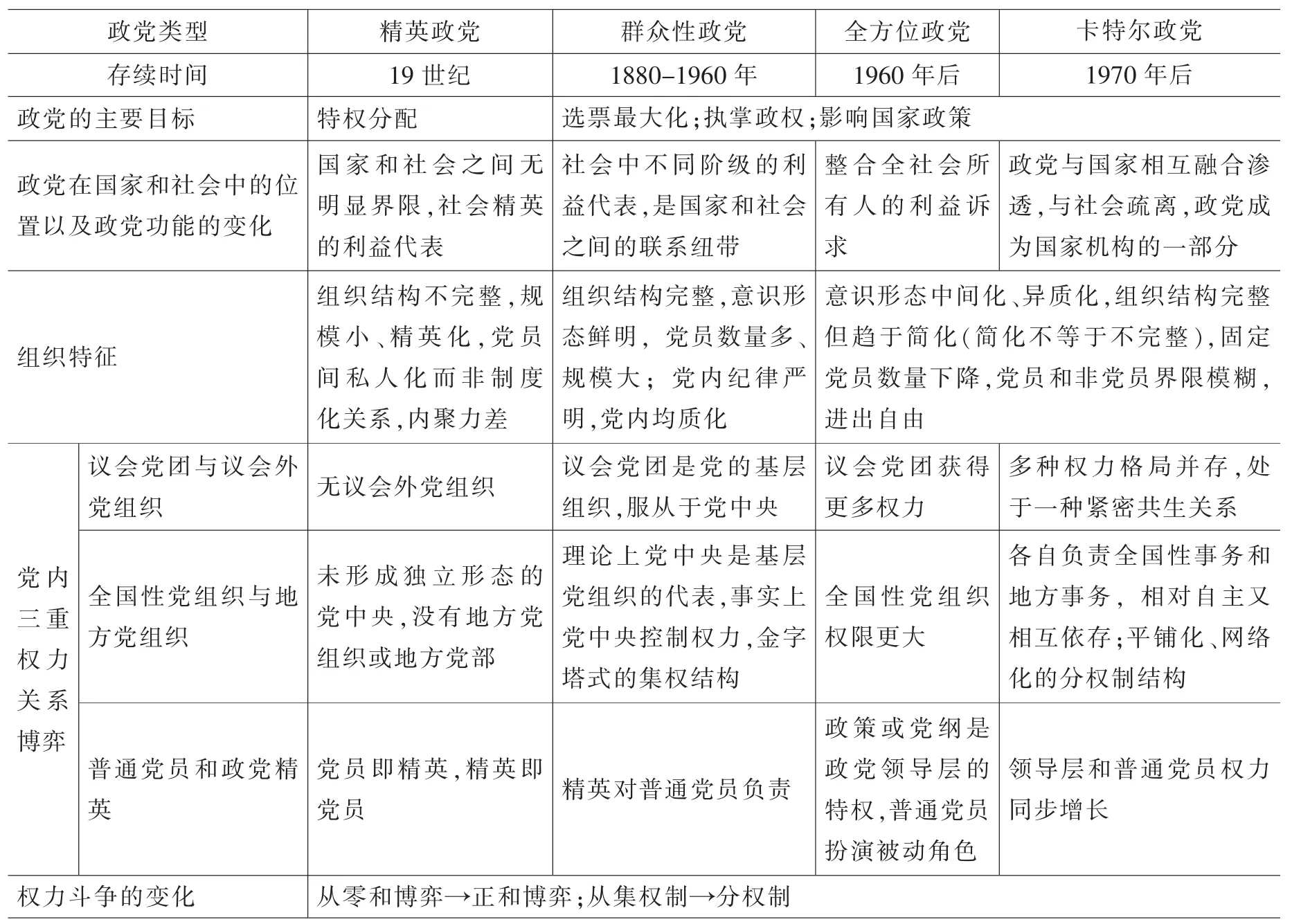

三、欧美国家政党分权的历史维度:从集权制走向分权制

借用卡兹和梅尔的分类模式,欧美国家政党组织的权力结构经历了一个从集权化到分权化的历史性变迁,这可以从表二清晰地显现出来。

表二 欧美国家政党组织权力结构的历史性变迁

四、政党分权的现实路径:政党组织内部的三重分权变革

尽管各政党之间组织结构差异比较大,但欧美国家政党的分权变革发生在三重基本的权力层级之间:纵向上全国性党组织与地方或基层党组织即政党的央地关系,横向上中央或地方议会党团与议会外(或院外)党组织以及领导层与普通党员,以下进行详细剖析。

1.政党组织的央地关系

对于政党组织的权力结构变化来说,中央与地方的关系是一个不可或缺的研究变量。作为一个复杂的、多层级的组织体系,全国性党组织与地方党组织之间的冲突和政策差异是非常明显的,中央与地方的分权涉及到党中央在政党候选人提名和选拔中是否下放权力、地方性政党在纲领、政策制定以及地方选举活动中是否具有自主性,以及政党在行政和立法机构中的地域性权力结构是否平衡等问题。英国学者霍普金(Hopkin)指出:21世纪以来,欧洲国家政治形势的变化存在双重趋势:一方面随着民主制度的巩固和加强,国家化(nationatialization)或者说一体化的进程不断推进;另一方面地方性政治也越来越凸显其重要性,欧洲国家尤其是单一制国家的选举政治,越来越像联邦制国家一样“去全国化”(denationalization),地方选举越来越重要,政党研究者更应关注政党竞争和选举政治中的地方性或区域性因素(territorial dimension)[13]。对于西方民主国家的政治生活来说,选举不仅仅指全国性大选,还包括地方性选举。

分权制或联邦制政党组织的基本原则是“政党的权力不能存在于某一个单一的地方”,以避免权力过度集中带来腐败,一般来说,政党组织各层间的责任与义务以及各种权限关系通常由党章做出明确的规定或调整。政党组织央地关系的分权化或联邦化,意味着中央与地方各层级之间以不同程度的相对自主性互动,但又保持着相互的依赖性和适度的动态平衡,彼此的依赖程度和独立程度相反相成,二者相对的自主性越高,相互的依赖性却越强,这反而有助于提高政党组织的凝聚力和竞争力。中央和地方已经形成一种较为明确而有效的权力分工:全国性党组织和地方党组织各自负责全国性事务和地方事务,党中央或党的全国性组织对党的全国性政策、纲领和竞选战略进行决策和控制,不受地方或基层组织的束缚,而地方党组织在从事地方选举、基层动员选民、人员招募等方面享有自主权,不受党中央的限制。但党的全国性组织和地方组织必须保持组织的一致性,以确保政党的整体形象和保持政党组织内部的凝聚力,这有利于获得更多选民的支持。尽管地方党组织的自主性不断增强,但这并不意味着地方的完全独立,政党的全国性党组织在地方选举中发挥着越来越重要的作用,最大的作用就是提供竞选经费。美国两党的全国性组织——全国委员会不仅对总统选举负责,在非总统选举期间,也支持本党候选人的州长选举和一些大城市的公职选举,以扩大本党的权力基础,经费改革已经成为塑造政党组织央地关系的主要手段。

在处理政党的央地关系方面,欧洲国家的社会民主党给予地方党组织更多的权力和更大的独立性,党的地区委员会承担了议员的提名权和吸收新党员职责,党的全国执委会无权过问。绿党的一切领导机构都由基层直接选举产生,决策权也属于基层,决策过程自下而上,党的一切决议都来自于基层,先由基层代表将问题提交到州大会或联邦大会进行讨论,在讨论的过程中充分体现民主原则,尽最大可能达成共识。西方政党利用信息技术推行网络化的组织结构形式,在网上成立“虚拟组织”,设立支部,利用网络吸纳新党员,减少或取消党的中间管理层次,压平组织机构,加强横向联系、沟通与协作,使组织结构开始由“控制型”权力结构向“参与型”权力结构转变[14]。政党内部加强对异议者的保护,西方社会民主党允许党内不同派别、思潮存在,允许党内争论和辩论,党内意识形态的多元化并不认为会影响政党组织的凝聚力和一致性,社会党国际在1992年的“十九大”决议中强调,保护党内少数人的权利是自由和民主的核心价值之一。

美国的政党组织是联邦制的典型,是一种高度分权。党的全国委员会对地方性党组织如州委员会并没有直接干涉的领导权力,党的中央机构对各州公职候选人的提名不加干预,各州政党组织同样对州以下各级公职候选人的提名并不进行控制。各州之间同一政党的关系也是平行关系,党的领袖对本党成员没有发号施令的权力,对违纪犯规的党员没有纪律处分的权力,政党领袖寻求下级的支持不是通过命令而是劝说、协商等手段实现,各地方政党组织都为各自层级的选举服务,无需上报全国性政党组织审批。相对而言,欧洲国家一些政党更接近于Stratarchies,全国性党组织和地方党组织分权程度没有联邦制那么高,全国性党组织在控制财政资源、地方选举候选人以及政策制定等方面权限更大,尤其在对各地方选区政党议员候选人的提名上,党中央一般采取直接决定选区议员候选人,对选区政党选择的候选人拥有否决权,享有改变候选人在政党名单中顺序的权力等三种方式对提名加以控制[15]。欧洲国家分权程度较低的政党组织类型主要是与群众性政党的集权传统、阶级分化明显的社会结构、比例代表制的选举制度以及单一制和议会内阁制的政府结构相适应的,而美国分权程度更高的政党组织主要是多数代表制、总统共和制和联邦制的政府结构、阶级分野较弱以及多元政治文化的历史产物。

2.议会党团与议会外党组织

如何处理议会内政党和议会外(或院外)政党之间的权力斗争,一直是欧美各国政党组织必须面对的难题,这既是政党组织内部权力博弈的一个基本主线,也关系到党内民主建设是否可能,议会党团与议会外党组织的权力博弈,同样具有中央(或全国性)与地方的双重维度。在谈论议会内与议会外党组织之间的权力关系时,必须考虑政党起源这一变量,政党在创生时的差异在很大程度上影响了政党组织内部权力关系的变化。迪韦尔热从政党的起源角度把政党分成两种类型:议会内产生的政党即内生政党和议会外产生的政党即外生政党[16]。从政党组织的权力结构演变路线来看,内生政党一般先建立议会党团,然后通过自上而下的组织渗透(party penetration),建立起全国性的政党组织和地方党组织,对于这种类型的政党组织来说,议会党团始终占据党内权力关系配置的主要份额,他们积极参与甚至主导了党的中央机构和基层组织的组建、发展。对于外生政党如群众性政党来说,一般先是成立党中央,然后通过自下而上的组织扩张(party diffusion),建立起地方性党组织,最后通过选举获得议会议席,成立议会内党组织即议会党团,在这个过程中,党的基层组织、党中央的权力占据主导地位,和议会党团的权力博弈比较均衡。作为民主符号意义的议会外党组织的发展壮大,其实就是一个草根力量自下向上渗透、普通党员影响日益加大的过程,这一进程也必然引发与象征集权的议会党团之间的矛盾,这种矛盾在欧洲国家议会党团的发展过程中得到了鲜明的体现,也构成了政党组织内部权力博弈的基本张力。

议会党团和院外党组织之间的权力冲突,并未如卡兹和梅尔所分析的那样,往往以议会党团(或党的公职部分)的胜利而告终。事实上,议会党团与议会外党组织之间的权力斗争并非如此简单,各政党之间的区别比较大,主要有以下几种不同的格局,这些格局也是处在不断的变化和调整之中:一是强议会党团、弱议会外党组织模式,如英国的保守党,议会党团控制党内主要权力;二是弱议会党团、强议会外党组织模式,如德国的社会民主党,议会外党组织享有超越议会党团之上的支配性权力;三是较为均衡,如美国的共和、民主两党和英国的工党。以英国工党为例,英国工党早在1900年就把决策权归属于议会党团,但是20世纪七八十年代,议会外党组织发动大规模的党内民主化运动,要求将议会工党置于院外工党的控制之下,并提出了一系列改革措施,这场改革院外工党赢得了胜利。1990年后工党的议会党团又发起强大反击,逐渐削弱院外工党的权力,由此可见,议会党团与院外党组织之间的权力斗争,是一个不断博弈、相互调适的过程,不是议会党团就是院外党组织占据优势,二者互有攻守,权力在这个过程中不断被创造和共享,没有一方可以完全独大。相比而言,由于历史因素、政府结构、政党传统等因素的影响,欧洲国家政党组织的议会党团是政党内部比较重要的力量,而美国国会、州议会中的党组织(议长、全院领袖、督导和副督导、政策委员会、选举委员会等)和国会或州议会外的党组织如党的全国委员会、州委员会等,二者在经费、竞选和人事安排等方面的权力较为均衡。

3.普通党员的影响力

自1990年代以来,欧洲国家政党普通党员的数量锐减,这既有外界客观因素的影响,也有内在组织因素的限制性。随着社会环境和技术手段的不断革新,政党越来越能够以一个精英组织的方式生存,政党规模的权重不断降低,政党规模的减缩并不意味着政党民主程度的降低,二者不能简单划上等号。党员的影响力或者说党内民主程度是党员数量变化的一个要素,政党的数量经历一个循环性的变化模式(cyclical patterns):当普通党员的权力增加时,有投票权或决策权时,党员的数量同步增长,当党员的权力减小时,党员数量同步减少。在党派意识不断弱化以及各种新型政治组织不断涌现的今天,个人是否具有一定的影响力或者说党内民主程度成为欧美国家民众尤其是青年选择是否入党的一大影响因子。举例来说,澳大利亚工党(Australian Labor Party)的普通党员主要是通过地方党组织来参与党务的,但是主要的决策权如决定候选人、组织竞选等权力依然掌握在全国性的政党组织中,对于反对党自由党(Liberal Party)来说,权力同样集中在全国性党组织中,普通党员甚至在选举日动员中也不需要,因此澳大利亚政党的党员比率在西方民主国家中是最低的。

李路曲认为公共补贴的增加使欧洲政党不但减少了对外部利益集团的依赖,也减少了对草根成员的依赖,这使得党的基层组织和普通党员的作用不断被边缘化[17],这些判断有待商榷。尽管政党减少了对普通党员的依赖,但正如伊格纳兹所分析的:政党的基层组织和普通党员对于政党的合法性来说,仍然扮演着一个至关重要的(crucial)和实质性的(essential)角色,如果政党成员急剧减少或者变成单纯的可以通过物质进行补偿的消费者,政党就会变得空心化(hollow),失去其作为民主社会中满足多重利益诉求的这一基本属性,丧失其作为人民意志的代表这一本质性的特征[18]。正因为充分意识到党员数量减少以及政党信任程度降低的危险,欧洲国家多数政党主动或被动地推行分权变革,以增强政党的民主特征,在政党候选人的提名、选举方面以及政党重大决策领域都给予普通党员和地方或基层党组织更多话语权和决定权,以改变政党组织漠不关心、贪婪和自我指涉的负面形象,而这正是导致政党丧失合法性的主要原因。政党领导层和普通党员的权力实现了同步增长,领导层权力在增长、政党的精英导向越来越明显,但同时又能够对组织的各部分高度负责,换言之,普通党员对领导层的权力制约更有效,在政党领导人选择上具有更大的决定权。

欧美国家政党组织内部的权力共享和民主建设最早从绿党(Green Parties)开始,之后其他左翼政党以及一些老牌政党开始纷纷效仿。从1990年代末开始,先是英国工党,然后英国保守党开始大幅度的内部改革调整,工党的基层党组织不仅按党员“一人一票”方式进行领袖选举,还在工党的全国代表大会和全国委员会中有固定比例代表,直接参与党中央决策。英国工党和保守党都实行了政策论坛决策机制,建立全国和地方各级政策论坛,以促进直接民主的实践。德国社民党亦是如此,普通党员不仅允许参与政党领导人的选举,同时也有机会参与党内重大决策,即使是一些传统的集权制的政党组织也开始引入更为公开和回应性更强的民主程序。随着民主程度的提升,党内事务甚至向公众开放,允许公众参与,法国社会党对党的总统候选人的推选方式不断革新,2011年10月向社会开放,只要支付1欧元,并在“左翼价值”上签名者均可以参加投票,开启了党内总统候选人对公众开放的先河,这使得党的包容性和生命力都得到提升[19]。进入21世纪以来,除了几个少数例外(极端右翼政党和民粹政党),几乎所有欧美民主国家的主要政党都在经历着共同的分权改革趋势:构建更为广阔的卷入机制和更开放的政党(trends towards greater inclusiveness and openness)[20]。

五、政党分权变革的启示:权力斗争从零和博弈走向正和博弈

研究政党的经典作家米歇尔斯曾提出著名的寡头铁律(Iran Laws of Oligarchy),即任何政党组织最终都会发展为少数政党精英的统治[21]。事实上,米歇尔斯的观点过于极端和悲观,政党组织内部的权力配置是一个不断变化和调整的过程,寡头化或精英化只不过是政党组织在某一特定历史阶段的变化趋势,并不意味着所有政党组织在任何历史阶段权力博弈的现实。随着党内民主建设的拓展以及外在民主压力的增强,政党组织会朝着分权化方向发展,党内权力共享是政党组织变革的基本趋势。正如罗宾·佩蒂特所指出的,无论是哪种版本的寡头倾向论都是非常不确切的,有些政党确实近于永久性寡头,党内民主力量在下降,但也有些政党党员的影响力有了增长,成功保持了相当稳固的党内民主进程[22]。

伊格纳兹(Ignazi)认为政党组织是一个冲突集合的场域,其基本的价值是争夺能够控制关键性资源的权力[23]。这也是许多政党理论家理解党内权力关系的基本依据,其中蕴含了一个潜在的价值判断:权力斗争总是一种零和博弈,一方的权力增长必然以牺牲另外一方为代价。事实上,权力斗争可以共赢,实现向正和博弈的转变,正如亨廷顿所论证的:权力总量(powers)并不是一个固定值,不会一成不变,它既能集中和分散,也能扩大和缩小,各种政治组织在权力配置方面各不相同,而权力的积累则有赖于吸收新的力量或人员进入到权力体系之中[24]。政党组织中的权力资源犹如经济组织中的财富,是可以创造的,当越来越多的党员个体和地方性党组织分享到权力资源时,权力总量在不断地增加,这也意味着党内民主的增量和党内民主程度的提升。对于一个分权化的政党组织形态来说,无论理论上还是实践上,组织权力不再蕴藏在某一单一的地方,而是被广泛地共享,只有分享权力才能巩固权力,这是一种极高明的政治斗争技巧,既有助于政党的存续和发展,又确保了执政权的稳固。

参考文献:

[1]S.J.Eldersveld.Political Parties: A Behavorial Analysis[M].Chicago: Rand McNally College Publishing Company,1964,p.9.

[2]Richard S.Katz and Peter Mair(ed.)How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizationsin Western Democracies[M].London: Sage,1994,pp.1-22.

[3]R.Kenneth Carty.Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative[J].Party Politics,2004(1).

[4]Leon D.Epstein.Political Parties in Western Democracies[M].New Brunswick: Transaction Books,1980,p.356.

[5]转引自G.Venkat Raman.Decentralisation as a Developmental Strategy in China: A Development Model for Developing Countries[J].China Report,2006(4).

[6]刘红凛.政党类型与党内民主分析[J].中国人民大学学报,2010(5).

[7]岑树海.民主分权——基于内部分权与外部分权的培育路径[J].华东理工大学学报(社会科学版),2015(2).

[8][美]艾伦·罗森博姆.分权、治理与民主[J].王诞庆、高秦伟译,国家行政学院学报,2001(4).

[9]杨光斌.作为民主形式的分权:理论建构、历史比较与政策选择[J].中国人民大学学报,2012(6).

[10]Richard S.Katz and Peter Mair.Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The emergence of the Cartel Party[J].Party Politics,1995(1).岑树海.政党类型学研究的三种基本范式转换——从群众型政党、全方位型政党到卡特尔型政党[J].北京行政学院学报,2014(2).

[11]Piero Ignazi.Power and the(Il)legitimacy of Political Parties: An Unavoidable Paradox of Contemporary Democracy?[J].Party Politics,2014(2).

[12]http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

[13]Jonathan Hopkin.Party Matters: Devolution and Party Politics in Britain and Spain[J].Party Politics,2009(2).

[14]中共中央组织部党建研究所课题组.国外政党党内民主建设的实践探索[J].红旗文稿,2009,(12).

[15]Russell J.Dalton and MartinP.Wattenberg(ed.).Parties Without Partisans: Political Changes in Advanced Industrial Democracies[M].Oxford University Press,2000,p.139.

[16]Maurice Duverger.Political Parties: The Organization and Activity in the Modern State[M].London:Methuen,1954,pp.xxiv-xxxvii.

[17]李路曲.导致欧美政党权力结构变迁的因素及相关争论[J].当代世界社会主义问题,2006,(3).

[18]Piero Ignazi.Power and the(Il)legitimacy of Political Parties: An Unavoidable Paradox of Contemporary Democracy?[J].Party Politics,2014(2).

[19]周淑真、杜一菲.当代左翼政党党内民主与中共之借鉴[J].理论探讨,2013,(5).

[20]Bruce E.Cain,Russell J.Dalton and Susan E.Scarrow(ed.)Democracy Transformed: Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracy[M].Oxford University Press,2003:253.

[21]Robert Michels.Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracies[M].Translated by Eden and Cedar Paul,Ontario: Batoche Books,2001,pp.224-235.

[22][英]罗宾·佩蒂特.党内民主差异探讨——英国工党和丹麦中左政党的比较分析[J].杜克编译,当代世界与社会主义,2014,(4).

[23]Ignazi.From Brokers to Dealers: The Fate of Political Parties[C].Paperpresented to the ECPR2001 Conference,University of Kent at Canterbury.

[24][美]亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华等译,北京:三联书店1989:127-134.

(责任编辑方卿)

Party Decentralization in Western Democracies: Based on Party Hierarchies,Stratarchies and Federations

Cen Shuhai

Abstract:The power structures of party organizations could be classified into three models: hierarchies、stratarchies and federations,the first one is a centralized system,and the second and third are all decentralized systems with federations as heavily decentralized ones.The paper aims to give an overview of the ongoing intra-party decentralization reforms in Western democracies,which is meant to help facilitate party democracy.Power competitions there within party organizations have already become a win-win game rather than a zerosum game.

Keywords:Party Decentralization;Hierarchies;Stratarchies;Federations

作者简介:岑树海男(1972-)华东理工大学社会与公共管理学院行政管理系副教授政治学博士

收稿日期:2015-7-15

中图分类号:D564

文献标识码:A

文章编号:1009-3176(2016)01-086-(10)