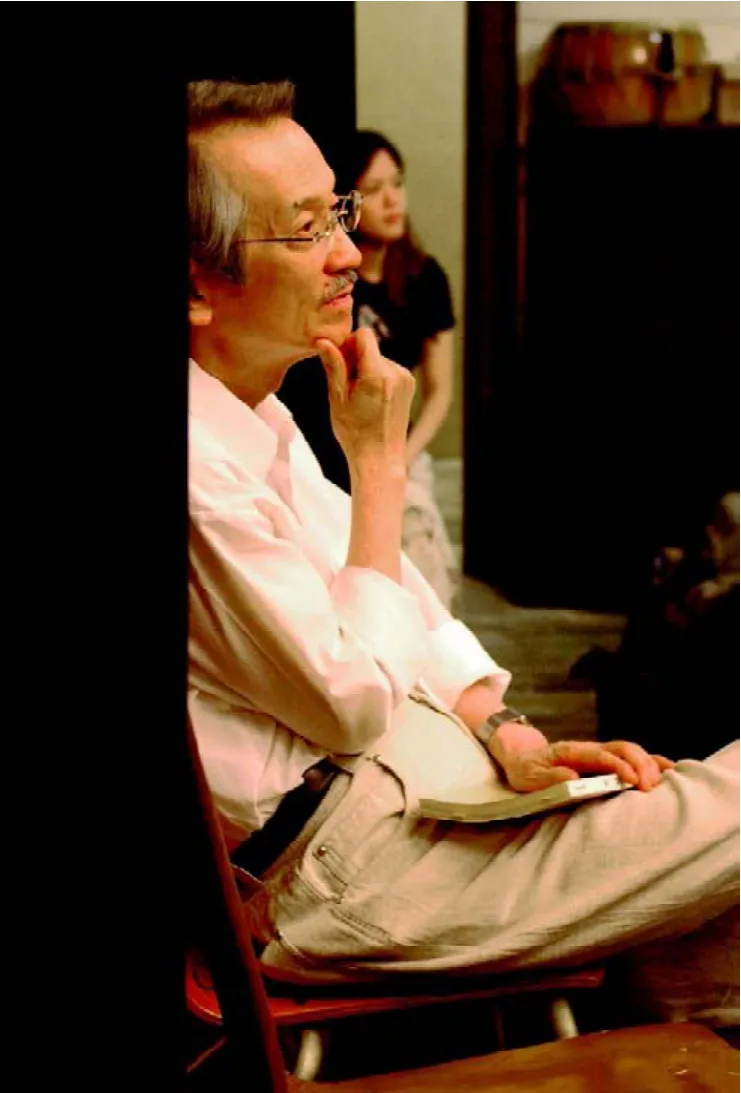

王文兴限制自己一天写35个字的作家

本刊记者 林梅琴

王文兴限制自己一天写35个字的作家

本刊记者林梅琴

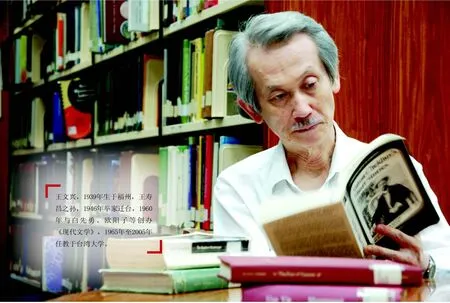

王文兴,1939年生于福州,王寿昌之孙,1946年举家迁台,1960年与白先勇、欧阳子等创办《现代文学》,1965年至2005年任教于台湾大学。

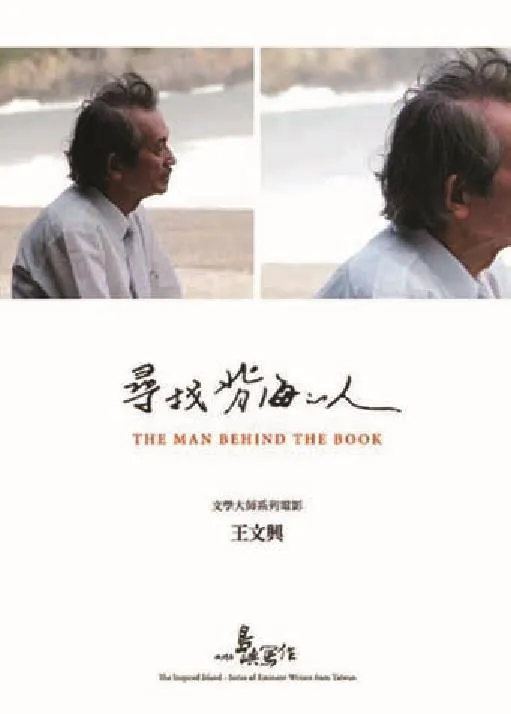

2011年,以王文兴为主角的纪录片《寻找背海的人》,获得了金马奖最佳纪录片提名和最佳剪辑奖。在接到拍摄邀约时,导演林靖杰的第一反应却是:“王文兴还健在?”毕竟这个名字已经淡出台湾文学圈很久了。

文坛中一向不乏另类,王文兴是另类中的另类。他每天限制自己写35个字,最多不超过50字。而就这么几十个字,却要花费他两个小时甚至更长的时间。

他的第一部长篇小说《家变》,写了7年,出版后却引起了极大争议,险些让他失去教职;而第二部长篇小说《背海的人》,费时更长——整整25年。

超前的创新,迟来的肯定

小说《家变》说的是一位父亲因难忍儿子虐待而离家出走的故事。书中儿子的所作所为,在传统的中国人看来,简直大逆不道。而小说的写作手法和表现形式,也很不寻常,不仅有过去、现在的多次时空跳接,还故意用文言文、留空、黑体字等手段加强视觉效果。

这部小说自1972年起在台湾《中外文学》上连载,起初并没有引起关注,直到评论家颜元叔的一篇文章,一石激起了千层浪,让王文兴陷入了被围攻的尴尬局面。

颜元叔说:“《家变》文字之创新、临即感之强劲、人情刻画之真实、细节抉择之精审、笔触之细腻含蓄等方面,使它成为中国近代小说少数的杰作之一。”但更多的人认为,《家变》无论在内容还是形式上,都背离传统,太过离经叛道,王文兴也因此被冠上了“五大毒草”之一的称号。

“当年的围攻很有意思,台湾也有极左派、极右派,本来两派互不相容,结果他们合起来围攻。左右是同一个观点,说我违反中国伦理,以道德的立场来说你这是最不道德的。”王文兴回忆说,“本来右应该是保守的,认为我是反传统,是大逆不道的行为;左也是反西方,认为你陌生的写法是西方的写法,不是中国传统的,所以左右合起来。”

除了“反道德”外,王文兴还在文字上做出了一些新的尝试,甚至创作了一些新的文字,这在当时也受到了很多人的反对。“他们说中国文字是神圣的,你怎么可以轻举妄动?你的句法也不是传统的句法,有些字形象上也有一些独创,你胆敢去更改中国的文字面目。”

李欧梵说:“初读《背海的人》时实在诘屈聱牙,开头第一句就是一连串的‘粗口’,几乎把读者骂出小说世界之外。”

小说毕竟是艺术,很多地方需要夸张地写,《家变》未必是一本写实的小说,而是介于西方表现主义和写实之间的混合。表现主义在当时让保守的中国读者没法接受,以为这就是现实,当成真有其事,年轻一代接触比较多表现主义艺术,电影、戏剧、美术、小说,所以今天再看我的小说也比较容易接受。

——王文兴

由于当时台湾当局极力反对大陆推行的简体字,王文兴的做法无疑是给自己找了一个大麻烦,这部被认为“颠覆了社会良俗”的“不孝”之作,被禁止进行公开讨论。“好在国民党没有一刀砍下来说是‘禁书’。”

事后王文兴才得知,《家变》引发的剧烈讨论,当时还差点让他失去了教职。直到多年以后,这本书才得到了许多来自文学方面的肯定,并在上世纪末入选了“20世纪中文小说100强”,在台湾成了畅销书。

把读者“骂出小说世界之外”

然而对于台湾之外的许多读者来说,王文兴的文字还是晦涩难懂。和他的同班同学白先勇比起来,虽然二人在文坛地位不分伯仲,但王文兴的知名度却明显不如白先勇。

“唔知佢讲咩?”王文兴的老同学、评论家李欧梵认为,香港人对王文兴的评论未免有失公允,他之所以在香港知音寥寥,还是因为他“是一个彻头彻尾的现代主义作家”,用晦涩的文字,将部分读者“赶出去”了。

“在这台中四月热得领前步进浩夏,街上的行人都头戴非洲帽遮挡炎日,他无该种预备,致脸膛水汗涔涔。此时近晌午十二点,归旅馆憩息以前想再寻一过,遂照朝前方一簇庙前祭祀潮涌入围去,他特太阳墨镜换替上,在越过的面孔中寻觅。”类似这样结构别致到怪异的字句,在《家变》中并不少见。对于大多数读者来说,这样的阅读体验很特别,有些人甚至觉得不适。

而比起《家变》来,《背海的人》诘屈聱牙的文字,更加挑剔读者。

早在20多年前,林靖杰就被《家变》所惊艳,并感叹:“天啊,怎么会有这么棒的一部作品!”可是当他迫不及待地买来《背海的人》时,却“完全看不下去”。

连李欧梵都说:“初读时实在诘屈聱牙,开头第一句就是一连串的‘粗口’,几乎把读者骂出小说世界之外。这本小说非但难懂,而且难读。但他的愉悦性偏偏要读出来才能完全领略得到。”

“记得多年前在台北的一次学术会议上,有人责难王文兴,说《背海的人》非常难读,而且根本读不出来。不料王文兴不慌不忙地站起来,用他的男中音嗓子,把全书的第一段从头念到尾,毫不费力。”李欧梵回忆道,“我在场第一次体验到他的文字的节奏感,然而这种节奏感是不规律的,如果打起拍子来更难,犹如荀贝格的音乐。”

“不能要求王文兴去适应读者,应该要读者去适应王文兴。”作家朱西宁说。

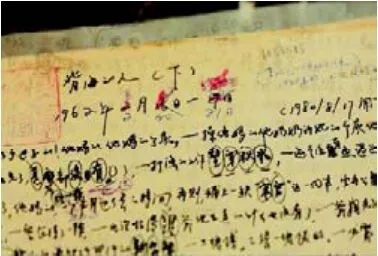

《背海的人》手稿。

爷怎么会到这地方来的?真真他妈个穷途末路了!

——节选自《背海的人》

一个多风的下午,一位满面愁容的老人将一扇篱门轻轻掩上后,向篱后的屋宅投了最后一眼,便转身放步离去。他直未再转头,直走到巷底后转弯不见。

——节选自《家变》

《寻找背海的人》是“他们在岛屿写作”系列纪录片中的王文兴特辑。

敲坏三张桌子

作为一个文学青年,林靖杰在接到纪录片《寻找背海的人》的拍摄邀约时,便有了很多想法:“我当然知道这个纪录片难度太高了,他的作品那么难理解、读者那么少。而且我猜测这个作家应该是非常的孤僻,很多朋友都说他连朋友都不见。一个孤僻的被拍摄对象对纪录片拍摄者来讲简直是自找麻烦。”

林靖杰心里早就有了准备,他想通过一个中生代女作家的写作,来和王文兴进行一场文学上的隔空对话,以此思索王文兴写作的策略和内涵。可是找来找去,他发现没人能充当这个角色!

这时候,林靖杰才把当年那本完全看不下去的《背海的人》又翻了出来,继而读了王文兴的其他作品。这之后,整个纪录片的面目才清晰了起来。

《寻找背海的人》有一幕是王文兴写作的画面。因为林靖杰不喜欢作家在镜头前“表演写作”,所以当时摄制组是在王文兴自然写作的状态下开始拍的。

在此之前,林靖杰已听说王文兴在写作时会猛烈地敲击桌子,这是他无法想象的。“直到我后来终于拍到,我才知道原来是这样的:写作时他要换笔,还要拿铅笔和橡皮在那边打。我是真的被吓到了。师母说之前王文兴敲坏过三张桌子,这都可以理解,每天这样敲桌子当然会坏掉。”

王文兴每天写很少的字,却花费极大的精力,一个字一个字地修改数十遍,写错一个,便划掉全句。

在那间小书房里,王文兴用笔使劲地戳着稿纸,或在纸上画凌乱的线条和符号,如同打仗一样。他每天写很少的字,却花费极大的精力,一个字一个字地修改数十遍,写错一个,便划掉全句。

之所以会呈现出这样的写作状态,王文兴解释:“中国古代有一种说法,要让气流通,好像武术里讲的元气,第一要保留,第二要流通。我个人这样做就是因为,下一个字老是通不了,因为没有找到一个字通得了。所以这样做无非是一种催生的方式,希望这个字能够出现,能够把这个气贯通下去。”

“我只记得我当时完全傻了。他的能量非常大,在书房里面引起一个很强的风暴,而我在这个风暴的边上看着,印象中我的身体有发麻的感觉。”林靖杰回忆起当时的场面,“结束之后我就收器材。碎纸条、碎纸片在他的书房里,他离开了他写作的书房,大概去休息一下或者洗把脸、擦把汗。王文兴一贯是非常有修养的,回到正常的状态,他就是有修养地跟我们道别。平常的他都是那么温文尔雅、那么有教养,为人非常客气,他只有在写作的当下是那么的狂暴。”

有时候临时有个概念,王文兴便拿碎纸片写下来,收集了很多以后,再一口气写成段落。“这个段落就叫初稿,或者叫大纲也可以,我知道这些重点都该写进去,然后就把重点或者把这个大纲转成定稿。定稿总觉得有无数个字可以用,最后要落到自己认为该用的字上。我要对自己负责,就是我要做到写完了以后回头看,我知道我已经尽其所能,不再修改它了。为了这一点心里比较平静,才用这个方法来写。”

“这场战争就是一场‘修辞立其诚’的战争。如果‘修辞不立诚’,还成什么文学?‘修辞不立诚’的写作,本身又有何快慰可言?”王文兴说,“凡是我写过的,已经到了力量极限,已经尽其所能,不可能加一分上去。”

完成《家变》几十年后的一个晚上,他随手翻了一下,觉得有个地方不妥当,便试着修改。“好几次,晚上两三个小时我专门对付这句话,结果我还是认可原样。这个实验做了好几次,结果都是一样,这让我更放心,就用我的老办法。”

“我有一个目标,要写到35个字算数,不能再低于这个了,也有很困难的时候到不了。拿掉标点,恐怕只剩30个字左右。每个字都有五六个选择,是不是放在这个地方,都有很多的可能,想来想去,搬来搬去,始终不晓得下一个是放哪个字,那个意思你知道,但该放的字你不太晓得。”写作于他,已经变成了一场困兽之斗。

“我不是标新立异,而是绝处求生。”王文兴说。

“我不是标新立异,而是绝处求生。”王文兴说。

慢的觉悟

王文兴写得慢,教书也慢,一个学期9节课,就讲了一篇5000字左右的短篇小说。他读书更慢,一小时1000字,一天不超过两小时。

当然,他不是一开始就慢的。

13岁开始读书,他走马观花看了十来本。一开始写作,两三个小时他也能写两三千字。那时候,他认为写作就像写信、写日记那样,可以很快。但后来他的想法不一样了。

18岁那年,王文兴刚上台湾大学外文系一年级。那时候的他不太喜欢上课,多半时间都待在图书馆里看书,“因为觉得个人程度还不够”。老师讲莎士比亚他觉得有距离,“我18岁怎么能懂莎士比亚呢?”

他觉得很多老师讲起课来自己也没有消化,是从别的书上借过来的知识,是材料的搬运工。“老师不懂,学生也不懂,何苦呢?”

于是他就看书,看很多的书。有一天坐在一棵椰子树底下,王文兴用了慢读的方法,读莫泊桑的一篇小说。

他突然觉悟了。

“一句里面对一个人形象的描写,写得栩栩如生,如果快读,这一句很容易含糊混过去,这个人的外表就没法栩栩如生,我是从那儿开始就决定宁可慢读。慢读的觉悟,比我写得慢,要早很多。”至今想起,王文兴仍觉得幸运,“假如我不念外文系还不会有这个觉悟,因为你对这个陌生的语言非仔细读不可,要不然一句都读不到,这个是我被迫的。”

他把小说看成三度空间:“要顾前、顾后、顾左、顾右,四面八方都要顾的。它每一句话不是独立的,而是前前后后都要关联。文字要有诗的水准才行。”

对于王文兴来说,真正的好书读一两页,满意度和读一大部书没有区别。“很多人说这么多书怎么能念得完,反过来就是积少成多了,还是慢。但是你要有很多牺牲,你要给自己充分的阅读时间,你生活要搭配它。”对王文兴来说,一天五六十页的快读,等于什么也没有得到。

正是因为这样的读书方式,才让他在22岁那年读了海明威以后,“更加投身于和文字的战争中了”。他说:“从此,我每日和文字浴血奋战,拼杀得你死我活。是的,是海明威使我陷入这样的战争中,日日赴汤蹈火,极尝艰苦,可是我甘之若饴。”

我们非要震惊台湾的文坛不可

在台湾文坛,《现代文学》的地位举足轻重。作为台湾小说现代派的大本营,它先后输出了白先勇、陈映真、黄春明、陈若曦、王拓、欧阳子、王文兴、王祯和、于梨华、七等生、水晶、施叔青、李昂、三毛等一大批作家,对推动台湾现代派小说创作产生了深远的影响。

谁能想到,这样一本刊物,从编辑到发行,都是由一群大学还没毕业的学生完成的?

1960年,21岁的王文兴和同班同学白先勇、欧阳子、陈若曦等人,创办了《现代文学》。

白先勇说:“我们那时都还在台大外文系三年级念书,一群不知天高地厚一脑子充满不着边际理想的年轻人,因为兴趣相投,热爱文学,大家变成了朋友。于是由我倡议,一呼百应,便把《现代文学》给办了出来。出刊之时,我们把第一期拿去送给黎烈文教授,他对我们说:‘你们很勇敢!’当时他这话的深意,我们懵然不知,还十分洋洋自得。”

1960年3月,王文兴与同学白先勇、欧阳子、陈若曦、李欧梵、刘绍铭等共同创办了《现代文学》。

因为没钱,白先勇拿出他从父亲白崇禧那分到的家产,到工厂放利,用利息去办杂志。

作家陈若曦是《现代文学》的主要发起人之一。

作家三毛因为在《现代文学》上发表《惑》决定弃画从文,开始写作生涯。

“我们不愿意为辩证‘文以载道’或‘为艺术而艺术’而花篇幅,但我们相信,一件成功的艺术品,纵非立志为‘载道’而成,但已达到了‘载道’的目的。”在发刊词里,王文兴这样写道。

王文兴出身书香门第,曾祖父王羹梅为清道光举人,曾任广东知府,祖父王寿昌曾与林纾合译《巴黎茶花女遗事》。

王文兴与父母在纪州庵故居了。

话剧《家变》剧照。

“我记得我们分工就是一期一期,由一个人、专人负责。所谓专人负责,比如说这一期轮到谁了,他就负责所有的杂务,当然他要决定这一期用什么稿子,编排,他来决定,尤其印刷厂的联络、校对等等一概由他来决定,别人就休息、休假。”王文兴回忆说,“不过呢,关于选稿,说起来这一期是某一个人负责,他也只是管收稿,其他的人也可以供应他稿子,那当然是因为同学关系,也没有说谁负责谁就有这么一个权力可以拒收或者什么。”碰到觉得不合适的稿子,还会留给下一期,让下一位来决定是否刊用。

“王文兴主意多,是《现文》编辑智囊团的首脑人物。第一期介绍卡夫卡,便是他的主意,资料也差不多是他去找的。”白先勇介绍道。

第二期推介的则是托马斯·曼,王文兴在上面写道:“我们以后将要不竭地推出作风崭新的小说。吃惊也罢,咒骂也罢,我们非要震惊台湾的文坛不可。”

当时《现代文学》里聚集了一批意气风发的少年。白先勇曾在一篇文章中提及:“我们常常出去爬山游水,坐在山顶海边,大谈文学人生,好像天下事,无所不知,肚里有一分,要说出十分来。一个个胸怀大志,意气飞扬,日后人生的颠沛忧患,哪里识得半分?陈若曦老闹神经痛,但爬山总是她第一个抢先上去。王文兴常常语惊四座,一出言便与众不同。欧阳子不说话,可是什么都看在眼里。”

“我们当时之所以要这么做,是对环境的抗议。整个台湾每天都在糊里糊涂地生活,也没学到什么东西。《现代文学》最重要的是一种姿态,针对台湾当时守旧的文学。老东西盲目说好,也不讲好在哪里;新东西绝对不行,看多了把你关起来。要不是因为我们是台大外文系,他不太管你,不然早就坐牢了。”王文兴说,“所以有它的一点政治意义。用‘现代’这两个字是跟当时环境对立,‘现代’并不等于想推翻传统文学。”