成都话连读变调的优选论分析

闫小斌��

摘要:优选论的候选项链理论可以为成都话的方向性连读变调提供描写和解释。研究发现其默认的无标记性变调模式为右向变调,左向变调是为了保持中字曲折调的忠实性。左凸显韵律结构、变调的经济性和表层形式的最低标记性是造成成都话变调方向性的主要因素。

关键词:优选论;候选项链理论;成都话;连读变调

中图分类号:H116文献标识码:A文章编号:1672-1101(2016)01-0059-08

成都话是西南官话区的代表性方言,其三字组连读变调同时涉及左向和右向两种类型,变调方向与语法结构无关,属于典型的双向性变调。以规则有序推导为基础的经典音系学理论无法兼顾不同的变调方向,左向和右向中任何单一方向的规则应用均无法为成都话的方向性变调提供全面的描写和解释。以制约条件表层制约为特征,坚持并行评估的经典优选论理论(Optimality Theory,简称OT)为这一音系难题的解决提供了可能,可以解释变调结果中透明形式的产生过程,但是无法对表层不可见的音系交替过程提供分析,致使部分类型变调结果中的不透明形式受到透明形式的和谐限定而无法成为优选输出项。鉴于此,本文拟以被称作OT不透明现象最简解决方案的候选项链理论(Optimality Theory with Candidate Chains,简称OT-CC)为基础对成都话的三字组连读变调进行分析,探讨不同方向变调的促发原因,阐释OT-CC对以成都话为代表的左凸显韵律结构方言方向性变调的解释力。

一、成都话的声调及连读变调

成都话有阴平、阳平、上声和去声四个单字调,以往相关实证性研究对调值和调型的描写存在不同程度的差异,其中关于阴平的分歧最大,关于其他三个声调的分歧相对较小。早期主要基于听辨的研究[1-5]。虽然在阴平的具体调值方面呈现出细微差异,但基本确定阴平为高平调(HH)。然而,近期主要基于语音实验手段的研究[6-9]表明阴平为高升调。因此,以往研究关于阴平调的分歧不仅涉及调值而且涉及调型。相对比而言,关于其他三个声调的描写并未呈现出较明显的历时差异,只涉及调值的不同,但调型基本可以统一确认为中降、高降、低升。本文分析所依据的调型为近期研究中确认的四种调型,即阴平为高升调(MH),阳平为中降调(ML),上声为高降调(HM),去声为低升调(LM)。

在成都话16种(即42)两字组声调组合中,共有10种发生变调,占全部组合关系的62.5%。变调情况详见表一。

首先,从变调相邻位置声调所起的作用来考察,两字组变调同时涉及独立变调与相互变调。以变调类型5-8为例,声调“LM”统一变为“L”,属于独立变调,其前的“MH”、“ML”、“HM”与“LM”只起到促发变调的作用,不影响变调调值。与独立变调不同,相互变调中触发变调的声调会影响变调的调值。以变调类型2和4为例,声调“MH”会受到其前声调“ML”和“LM”的影响分别变为“M”和“H”。其次,从变调的位置来考察,除变调类型3、7、9、10涉及左字变调外,其他类型均为右字变调,其中3、7同时涉及左字和右字变调;据此,可初步确认成都话为左凸显韵律结构的方言。第三,从发生变调的声调种类来考察,声调“ML”始终保持不变调,其他三种声调均可发生变调。第四,从变调后的调值来考察,变调位的调值均为平调。其中,“HM”与“LM”分别变为“H”与“L”,调值与本调调首位置的调值相同。“MH”的变调值则因其前声调的调值而异。当“MH”相邻前调的调尾为中调时,“MH”变为“H”;当相邻前调调尾为“H”或“L”时,变为“M”。很明显,“MH”的变调受到“强制性非同值原则”的制约,即成都话不允许出现“M.M”的形式。另外,类型1、8、10中相邻位置相同声调触发变调的情况也是受到“强制性非同值原则”的制约,即表层不允许出现“MH.MH”、 “LM.LM”和“HM.HM”的形式。综上,成都话连读变调范围广泛,类型丰富,同时呈现出曲折调平调化、声调异化、保留“ML”调和保留左字调的趋势。

三字组连读变调全部以上述两字组变调为基础。对于64种(即43)三字组合而言,在涉及变调的声调组合中,变调结果因变调规则不同施用方向发生变化的共有7种。这7种变调类型理论上既可以选择左向变调也可以选择右向变调,但是只有某一种特定方向的变调才可以产生正确的变调结果。某些只能采取左向变调,而某些只能采取右向变调,变调方向与语法结构无关,同一声调组合的左分支结构与右分支结构采取相同方向的变调。以声调组合“HM.LM.MH”为例,左分支结构形式“[打字]机”与右分支结构形式“老[教师]”均采取右向变调。以声调组合“HM.MH.MH”为例,左分支结构形式“[水仙]花”和右分支结构形式“小[西瓜]”均采取左向变调。简言之,成都话三字组连读变调不受词法、句法因素制约,变调规则的应用方向同时涉及左向和右向,属于典型的方向性变调。

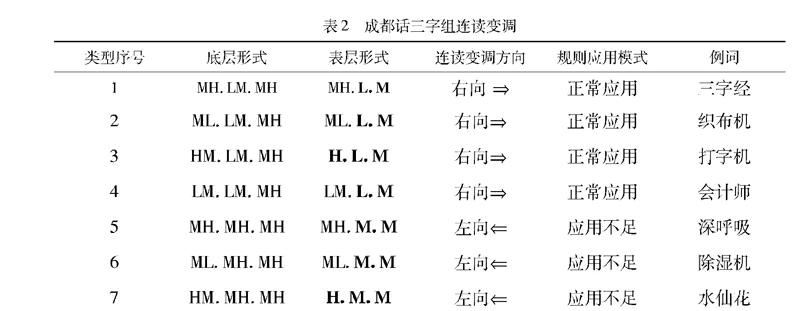

在这7组方向性变调中,右向变调共4组,左向变调共3组,详见表2。

如表二所示,变调规则右向应用为规则的正常应用模式,所产生的变调形式均为透明形式,变调环境与触发因素在表层可见。以类型1为例,表层形式“MH.L.M”显示声调组合“MH.LM.MH”的变调过程涉及两次音系映射。表层形式的中字调“L”表明第一次映射为左字调“MH”触发“LM”发生的变调,变调性质为曲折调平调化,即由“LM”变为“L”。之后,声调“L”触发尾字调“MH”变为“M”,同样属于曲折调平调化。前4种类型声调组合的中字调和尾字调均分别为“LM”和“MH”,变调后形式的中字调和尾字调均分别为“L”和“M”,音系交替过程在表层是可见的。与前4种类型不同,后3种类型则涉及到变调规则的应用不足,变调结果为不透明形式。以类型5为例,表层出现了不被允许的“M.M”形式,“MH.M.M”属于“表层非真”的形式,变调环境和触发因素在表层不可见。不允许“M.M”形式出现的音系规则一定是在这一形式出现前已应用,禁止“M.M”形式的音系映射与产生“M.M”形式的音系映射之间构成反馈给关系。

鉴于成都话三字组连读变调表现出的以上特点,对其进行音系分析和描写时,必须能够同时兼顾两种变调方向,可以解释成都话在选择变调规则正常应用模式的同时为何选择变调规则应用不足模式产生“表层非真”的不透明形式。经典OT理论可以解释非标记性方向变调产生的透明形式,但无法对标记性方向变调涉及的音系不透明现象进行描写和解释。相对比而言,候选项链理论以渐变的链状序列取代单一的语言形式,可以体现音系底层形式和表层形式间的推导过程,从而能够解释成都话连读变调过程中表层不可见的音系交替现象。

二、候选项链理论解释

候选项链理论由著名音系学家McCarthy于2007年提出,属于带推导的OT理论分析模式,主要是为了应对经典OT理论无法解释的音系不透明现象。它的两大主要理论创新分别是反映连续语音变化的形式序列和规定不忠实性映射发生顺序的制约条件PREC(A,B)[10]。首先,OT-CC以体现输入形式到输出形式音系映射路径的链状序列取代了经典OT理论中单一的语言形式。候选项链的链头形式是对输入形式完全忠实性的分析,链中每一个形式都是在其前相邻形式基础上通过发生一次局部不忠实性映射(Local Unfaithful Mapping, 简称LUM)而实现特定制约条件体系中的和谐性提升和标记性降低,直至产生最大限度符合制约条件体系要求的链尾形式。简言之,候选项链需要同时满足渐变性与和谐性提升的要求。其次,OT-CC提出了一类新的制约条件PREC(A,B)作为其解释力的核心制约条件,规定了违反基本忠实性制约条件的LUM发生的次序,即违反B的LUM必须发生在违反A的LUM之后,而不能在其前。

OT-CC在提出之后被应用于解释不同语言中的音系不透明现象,表现出了较强的解释力,同时也折射出一些理论立论方面的不足,并依据不同语言的具体情况得到了一些局部的修正。以汉语研究为例,每次单一的LUM会使得某些变调过程中涉及的实际语言形式无法成为有效的候选项链[11],同时造成生成器需要不断地参考评估器来确认链中的下一形式是否符合要求,违背了自由分析和并行评估的原则。鉴于此,对候选项链的和谐性评估应该侧重于整体评估,而非每一次局部性的和谐性评估。另外,制约条件PREC(A,B)为了避免重复计数最初只能涉及两个不同类别的基本忠实性制约条件,无法解释汉语连读变调中存在的大量涉及相同类别、相同内容但不同位置制约条件的现象。鉴于此,制约条件PREC(A,B)同样可以涵盖两个位置忠实性制约条件,同时并不会造成制约条件违反程度的重复计数[12]。

基于OT-CC对成都话的方向性变调进行解释主要涉及制约条件的构拟与排序、有效候选项链形式及其LUM的分析、候选项完整形式的表述、实际输出形式的优选输出过程分析等。所有这些步骤都必须严格基于表二和表三里有关两字组和三字组连读变调的数据进行。如表一所示,在涉及右字调变调的类型中,“LM”前的任何声调均可触发其变为“L”,表明表层不允许出现“T.MH”的形式,可以借助制约条件*T. LM来表示。“MH”除了与“LM”一样采取独立变调外,同时部分需参考相邻前调调尾的形式,表层不允许出现相邻前调调尾为“M”的形式,因此需要借助两个制约条件来表示,即*T. MH和*M.M。但是,这两个制约条件不足以解释“ML”后的“MH”为何变为“M”而不是与“HM”后“MH”一样变为“H”。因此,需要制约条件*POLAR来限定音节间调尾与调首形式间的调域差不得超过整个调域的50%,即允许相邻的“L.M”和“M.H”形式但不允许“L.H”形式。与右字变调不同,左字变调仅涉及“HM”,同样属于独立变调,“HM”统一变为“H”,与其后相邻调的调值无关,可以借助制约条件*HM.T来表示。

除了以上触发变化的标记性制约条件外,对成都话连读变调进行分析还需要四个对抗变化的忠实性制约条件。首先,制约条件IDENT-IO-T要求保持声调输出形式与输入形式的一致性。其次,制约条件LM-IDENT-T要求保持输出形式与输入形式最左边的声调相同,制约条件MAX-T@2要求在三字组的中间位置不得出现删音,这两个位置忠实性制约条件的存在由成都话是左凸显方言这一事实触发。最后,鉴于声调“ML”在任何环境中均不发生变调,需要借助制约条件PARSE-ML规定在表层中保留“ML”形式。在这四个制约条件中,IVDENT-IO-T的排列等级最低,必须排在所有标记性制约条件之后,否则变调无法受到触发。MAX-T@2的等级仅高于IDENT-IO-T。LM-IDENT-T和PARSE-ML的排列等级高于除*HM.T之外的所有标记性制约条件,从而触发右字调变调和保持所有的“ML”形式不变调。在标记性制约条件中,*HM.T的排列等级最高,同时也位于整个制约条件等级体系的最前面,从而触发左字变调; *M.M的等级排列最低,仅高于IDENT-IO-T,以阻止“MH”发生变调时变为“M”与前调中调尾“M”相邻。

综合以上分析,成都话三字组连读变调的制约条件等级排列是:*HM.T >> {LM-IDENT-T, PARSE-ML} >>{*T. LM,*T. MH,*POLAR}>> *M.M >> IDENT-IO-T。值得注意的是,这一制约条件体系只可以解释右向变调,即只可以解释透明输出项的优选过程,而左向变调所产生的不透明候选项在这一制约条件体系中因受到透明候选项的和谐限定而无法成为优选输出项。在成都话所默认的右向变调模式中,中字先变调,然后右字变调;在左向变调中,右字先变调,然后中字变调。为了兼顾对两种不同方向变调的解释,则需借助OT-CC的核心制约条件制约条件PREC(A,B)。针对成都话的情况,需要规定违反制约条件MAX-T@3的不忠实性映射必须发生在违反MAX-T@2的不忠实性映射之前。因此,成都话连读变调分析中的优先制约条件PREC可以表述为:MAX-T@2 >> PREC (MAX-T@3, MAX-T@2)。这一制约条件需排在等级最低的标记性制约条件*M.M之前,使得包含“M.M”序列的表层非真形式不再受到透明形式的和谐限定。那么,成都话三字组连读变调的最终制约条件等级排列是:*HM.T >> {LM-IDENT-T, PARSE-ML} >> {*T. LM, *T. MH,*POLAR}>> MAX-T@2 >> PREC (MAX-T@3, MAX-T@2) >>*M.M >> IDENT-IO-T。

下面,以表二中类型1为例来详细说明如何基于OT-CC来分析右向变调。首先,需要列出“MH.LM.MH→MH.L.M”的有效候选项链及包含四方面信息的完整候选项,详见(1)和(2)。

(1)类型1的有效候选项链及其LUM

a. < >

b. < MH.LM.MH, MH.L.MH>

c. < MH.LM.MH, MH.LM.H> < MAX-T@3>

d. < MH.LM.MH, MH.L.MH, MH.L.M>√ < MAX-T@2, MAX-T@3>

(2)类型1中OT-CC的候选项

a. (/MH.LM.MH/, MH.LM.MH,,)

b. (/MH.LM.MH/, MH.L.MH, {MAX -T@2},)

c. (/MH.LM.MH/, MH.LM.H, {MAX -T@3}, )

d. (/MH.LM.MH/, MH.L.M, {MAX -T@2, MAX -T@3}, {MAX -T@2, MAX -T@3}>√

(1a)是对输入形式的完全忠实性分析,未违反任何忠实性制约条件,因此其LUM为空;(1b)违反了MAX-T@2,是*T. LM >> MAX-T@2引发的和谐性提升;(1c)违反了MAX-T@3,(1d)违反了MAX-T@2和MAX-T@3,都涉及和谐性提升的不忠实性映射。(1d)为最符合制约条件等级体系要求的候选项链(以“√”表示)。(2)中各项为包含四方面信息的候选项。每项中的第一部分是输入形式,第二部分是输出形式,第三部分是不忠实性映射,第四部分是不忠实性映射的顺序。(2d)是优选输出项(以“√”表示),输入形式为“MH.LM.MH”,输出形式为“MH.L.M”,违反了位置忠实性制约条件MAX -T@2和MAX -T@3,违反前者的LUM先于违反后者的LUM发生,其优选输出过程详见(3)。

(3)MH.LM.MH→MH.L.M

如(3)所示,(3a)因为违反了*T. LM被淘汰,(3b)因为违反了*T. MH而被淘汰,(3c)因为违反了*T. LM而被淘汰。(3d)最大限度地满足了制约条件等级体系的要求,最终成为优选输出项。事实上,OT-CC的核心制约条件PREC(MAX -T@3, MAX -T@2)在解释右向变调中并不具有显性的作用。右向变调是成都话默

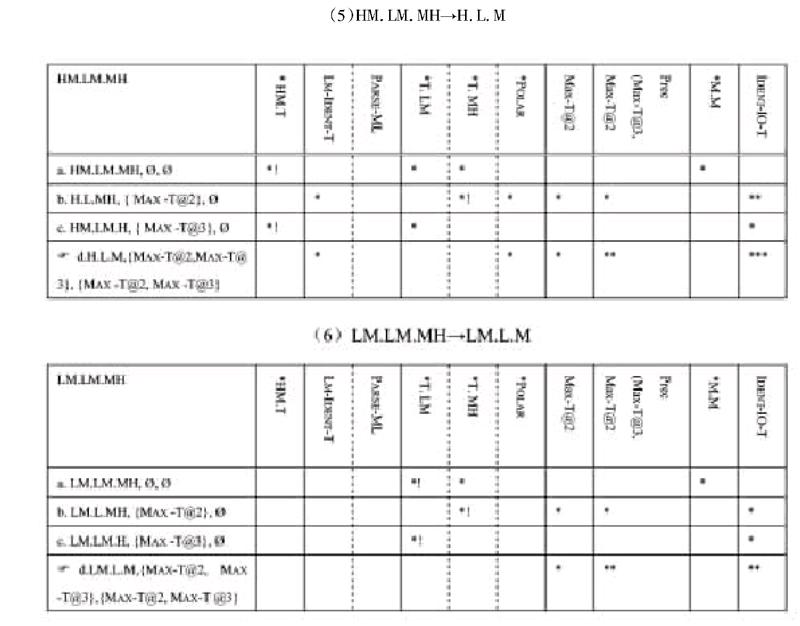

认的变调模式,变调结果为透明形式;左向变调形式均为不透明形式,其中包含的局部序列“L.H”违反了标记制约条件中排列等级相对较高的*POLAR,未能实现和谐提升,根本无法成为有效候选项。这一制约条件体系同样可以为右向变调中的其他三个类型提供解释,详见(4)、(5)和(6)。

(4)ML.LM.MH→ML.L.M

(5)HM.LM.MH→H.L.M

下面,以表二中类型5为例来详细说明如何基于OT-CC来分析左向变调。首先,需要列出“MH.MH.MH→MH.M.M”的有效候选项链及包含四方面信息的完整候选项,详见(7)和(8)。

(7)类型5的有效候选项链及其LUM

a. < MH.MH.MH > < >

b. < MH.MH.MH, MH.MH.M >

c. < MH.MH.MH, MH.M.MH > < MAX -T@2>

d. < MH.MH.MH, MH.MH.M, MH.M.M >√ < MAX -T@3, MAX -T@2>

e. < MH.MH.MH, MH.M.MH, MH.M.H> < MAX -T@2, MAX -T@3>

(8)类型5中OT-CC的候选项

a. (/MH.MH.MH /, MH.MH.MH, ,)

b. (/MH.MH.MH /, MH.MH.M, {MAX -T@3}, )

c. (/MH.MH.MH /, MH.M.MH, {MAX -T@2}, )

d. (/MH.MH.MH /, MH.M.M, {MAX -T@3, MAX -T@2}, {MAX -T@3, MAX -T@2}>√

e. (/MH.MH.MH /, MH.M.H, {MAX -T@2, MAX -T@3}, {MAX -T@2, MAX -T@3}>

(7a)是对输入形式的完全忠实性分析,其LUM为空。(7b)违反了MAX -T@3,是*T. MH >> MAX -T@3引发的和谐性提升,输出形式减少了对*T. MH的违反次数,降低了形式的标记性;(7c)违反了MAX -T@2,(7d)违反了MAX -T@3和MAX -T@2,(7e)违反了MAX -T@2和MAX -T@3,均涉及和谐性提升的不忠实性映射。(7d)为最符合制约条件等级体系要求的候选项链(以“√”表示)。(8)中各项为包含四方面信息的候选项,按顺序依次是输入形式、输出形式、不忠实性映射、不忠实性映射的顺序。(8d)是优选输出项(以“√”表示),输入形式为“MH.MH.MH”,输出形式为“MH.M.M”,违反了位置忠实性制约条件Max -T@3和Max -T@2,违反前者的LUM先于违反后者的LUM发生,其优选输出过程详见(9)。

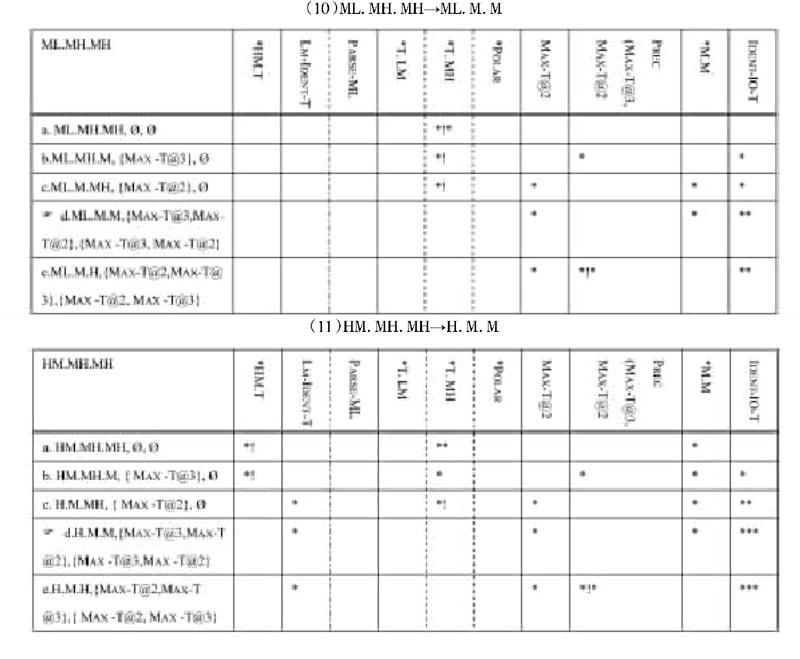

如(9)所示,(9a)、(9b)和(9c)均因为违反*T. MH被淘汰。(9e)因为违反了PREC

(MAX -T@3, MAX -T@2)而被淘汰,该制约条件规定违反MAX -T@3的不忠实性映射应该先于违反MAX -T@2的不忠实性映射,而(9e)中的不忠实性映射的发生顺序是MAX -T@2先于MAX -T@3。(9d)和(9e)对MAX -T@2的违反程度相同,但(9d)未违反PREC (MAX -T@3, MAX -T@2),最大限度地满足了制约条件等级体系的要求,最终成为优选输出项。可见,OT-CC的核心制约条件PREC(MAX -T@3, MAX -T@2)在整个过程中起了关键性的作用,它打破了透明候选项(9e)在经典OT理论框架内对(9d)构成的和谐限定。这一制约条件体系同样可以为左向变调中的其他两个类型提供解释,详见(10)和(11)。

综上,OT-CC理论可以为成都话三字组连读变调提供全面的描写与分析。成都话是左凸显韵律结构的方言,右向变调是其默认的无标记变调模式,右向变调声调组合的表层输出形式均为透明形式。在右向变调中,涉及右字变调的类型1、2和4(参见表二)首先选择三字组的中字发生变调,从而触发右字调的变调。在右向变调涉及左字变调的类型3中(参见表二),三字组的首字和中字同时发生变调,中字的变调继而触发右字变调。右向变调完全可以借助制约条件体系*HM.T >> {LM-IVDENT-T, PARSE-ML} >> {*T. LM, *T. MH,*POLAR}>> MAX -T@2 >>*M.M >> IDENT-IO-T得以解释。至于左向变调(参见表二中的类型5、6、7),它是成都话连读变调的标记性变调模式,需要借助OT-CC的核心类别制约条件PREC(MAX -T@3, MAX -T@2)打破透明项对不透明项的和谐限定。PREC(MAX -T@3, MAX -T@2)规定右字发生删音的不忠实性映射必须在中字发生删音的不忠实性映射之前。由此可以看出,成都话中的左向变调是为了保持三字组中间位置曲折调“MH”的忠实性。

三、结束语

成都话中不同方向的变调主要由两方面的因素造成。一方面,变调遵循经济性的原则,可不变的声调最大限度地得以保留,“ML”调始终保持不变。另一方面,必须发生变调的声调在进行表层形式选择时倾向于标记性较低的形式。OT-CC所采用的候选项链状序列和规定不忠实性映射顺序的制约条件为成都话方向性变调问题的全面描写和深入分析提供了理论基础,形式化地展现了不同方面语言因素在相互作用中对变调方向进行制约从而实现候选项链和谐性提升的过程,体现了OT-CC对方向性连读变调问题的解释力。成都话连读变调的OT-CC解决方案不仅有助于深入探讨方向性变调的本质和触发因素,也有助于充分把握OT-CC的理论特点,进一步探究该理论对其他汉语音系难题的解释力。参考文献:

[1]甄尚灵.成都语音的初探研究[J]. 四川大学学报(社会科学版),1958(1)1-30.

[2]袁家骅.汉语方言概要[M]. 北京:文字改革出版社,1983:28.

[3]杨时逢.四川方言调查报告[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1984:32.

[4]崔荣昌.成都话音档[M]. 上海:上海教育出版社,1997.

[5]梁得曼,黄尚军.成都方言词典[M].南京:江苏教育出版社,1998:57.

[6]林慧珊.成都话的连读变调[C]//第九届国际暨二十三届全圆声韵学学术研讨会论文集.台湾:静宜大学,2005:31-67.

[7]Qin,Zuxuan. An Acoustic Study on Citation Tones and Tone Sandhi in Disyllabic Sequences in Chengdu Dialect[D].Chengdu:M A thesis,Sichuan University,2009:15-30.

[8]Qin,Zuxuan. Prosodic Constituents in the Prosodic Structure of Chengdu Dialect[D].PhD dissertation,Tongji University, 2012:12-45.

[9]何 婉. 成都话单字调的实验语音学统计[J].成都大学学报(社会科学版),2015(1):119-123.

[10]McCarthy, John J. Hidden Generalizations: Phonological Opacity in Optimality Theory [M]. London: Equinox Publishing, 2007.

[11]尹玉霞. 规则为基础的音系学理论与优选论的比较研究[D]. 南开大学博士论文,2012:98.

[12]马秋武. 候选项链理论:问题与对策[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2012(1):30-37.

[责任编辑:吴晓红]