就业困境下的女大学生就业压力与社会支持的关系

杨明媚

摘 要:通过调查了解女大学生就业压力与社会支持的关系,为当代女大学生的心理健康教育工作提供一些依据。采用大学生就业压力量表和社会支持评定量表对220名高校大四女学生进行调查。 结果显示:女大学生就业压力在家庭经济状况和生源地上存在显著差异;社会支持在是否学生干部上存在显著差异;女大学生就业压力与社会支持存在显著负相关;女大学生社会支持中客观支持与社会支持利用度两个维度对就业压力构成显著的回归效应。最后得出结论:女大学生社会支持对就业压力存在显著的负向预测作用,即可通过增强女大学生的社会支持来减少其就业压力。

关键词:女大学生;就业压力;社会支持

中图分类号:G647.38 文献标志码:A 文章编号:1001-7836(2016)09-0087-03

如今,高等教育在我国已经步入大众化阶段,高校学生整体范围渐渐扩大,大学毕业生人数也成倍数增加。国家人力资源和社会保障部的最新数据分析结果表明,2014年全国有727万应届毕业生,2015年有749万应届毕业生。一直居高不下的应届毕业人数,让大学毕业生所面临的压力也一直增大,这其中女大学生所占的比例也不少。Vollrath[1]在长达三年的科研中发现,男生的压力显著低于女生。国内相关研究表明,90%的女大学生在就业时会受到性别歧视的困扰,其在就业择业过程中难免会受到用人单位显性或隐性手段的歧视性甄选[2]。就业压力表示的是大学生在对抗结业和就业威胁的时候,感到压迫而引起了刺激性挑战。就业压力的来源是一个客观变量不是动态的,它会造成压力、心理和生理疾病,对女学生的身体和心理健康带来了极大的危害[3]。社会支持系统作为压力源是生理、心理反应的中介系统之一,具有增益或消解功能,因此必须考虑社会支持系统在压力源和反应之间的调节作用[4]。

通过对之前的文献查阅发现,国内外关于压力问题的研究很多,尤其是心理学和教育领域,然而对就业压力这一课题研究较少。同时,关于就业压力与社会支持这两者的关系,相关研究也仅仅是停留在对现象的描述和主观的归纳分析上。在研究对象方面,针对女性大学生的研究很少涉及。因此,本研究拟以女大学毕业生这一弱势群体为对象,探究其就业压力与社会支持的关系,以期为缓解就业压力和促进女大学毕业生身心健康提供一些参考。

一、对象与方法

(一)研究对象

采用随机抽样的方法,抽取河南省平顶山学院的220名应届女大毕业生为被试,收回有效问卷198份(有效率为90%)。其中家庭经济状况较差的为147名,经济状况中等的为51人;生源地为农村的133人,城市的为65人;学生干部为141人,非学生干部为57人。

(二)研究工具

1对大学生就业压力测量使用华中师范陈宇红编译的《大学生就业压力问卷》[5]。本问卷共59项,使用5点计分法,得分越高表示就业压力越大。该问卷由六个维度构成,包括职业素质的评价(16条)、竞争性就业环境(14条)、自我意识和定位(7条)、就业心理预期(9条)、缺乏求职帮助(9条)、专业供求矛盾(4条)。问卷具有比较好的信度和效度,内部一致性信度为0.9538,具有较高的稳定性。

2对于社会支持测量使用的是肖水源编制的《社会支持评定量表》[6]。该问卷适用于一般人群,重测一致性R=0.92(P<0.01),各项目一致性在0.89+/-0.94之间,说明这个量表拥有比较好的重测信度。这个量表一共有十个条目,包括三个维度:主观支持度(2,6,7)、客观支持度(1,3,4,5)及社会支持利用度(8,9,10)。如果维度成绩越低,表明受试者主观支持、客观支持和社会支持利用越不好。由于受试者是大学生,所以将“同事”改成“同学”,“配偶”改成“恋人”,删除“儿子和女儿”这一选项,修订后的量表仍然具有良好的可靠性和有效性。

(三)施测及数据处理

为了保证调查结果的有效性,测试前由主试统一讲解指导语,要求被试在每一项上面所做的回答应该是最接近自己的感受的,回答无对错。测验后主试当场立即收回问卷。在数据处理上,将原始数据输入SPSS 17.0 for windows统计软件内进行分析,主要应用描述统计、独立样本T检验、相关分析、回归分析等方法。

二、结果

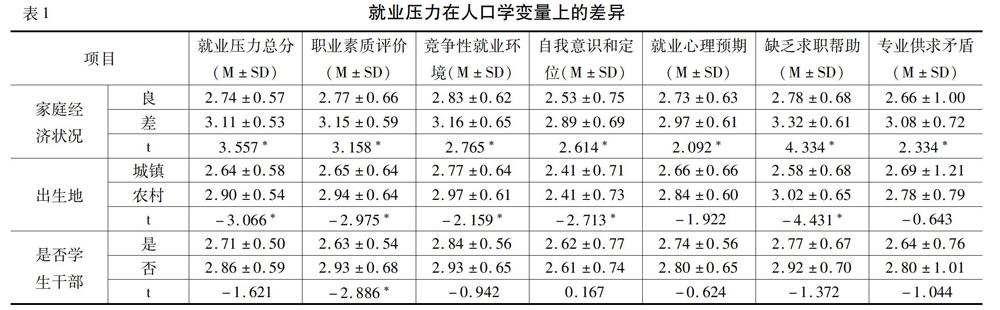

(一)女大学生就业压力在人口学变量上的差异分析(见表1)

将女大学生的就业压力得分与全国常模(常模值为3)进行比较发现,其均值为2.81,低于3,说明其就业压力处于中等水平。家庭经济状况良好和差的女大学生在就业压力总分及其他六个因子上均有显著差异,经济情况良好的压力更小。出生地在城镇和农村的女大学生在就业压力上有显著差异,城镇的各方面压力更小。担任过学生干部的女大学生比没担任过的在职业素质评价压力上差异十分明显,是学生干部的得分低于没担任过的。

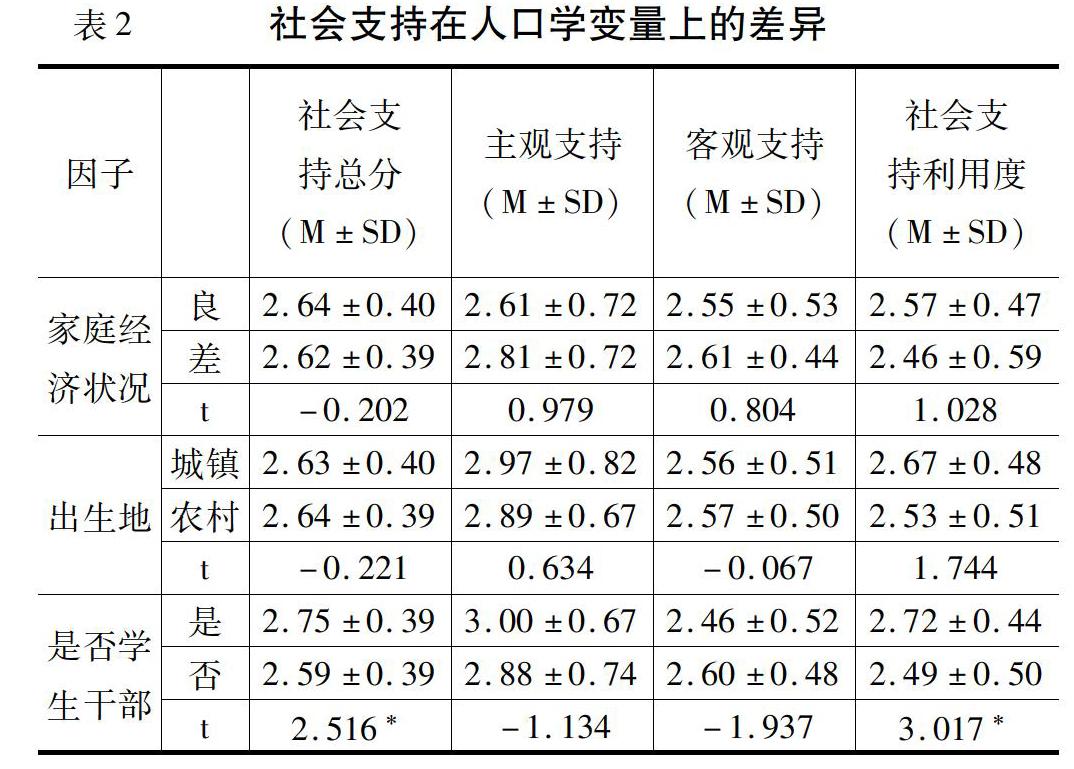

(二)女大学生社会支持在人口学变量上的差异分析(见表2)

将女大学生的社会支持得分与全国常模(常模值为40)进行比较,其均值为36.94,低于40,显示其社会支持水平低于正常水平。在是否担任过学生干部上,社会支持总分和社会支持利用度存在显著差异,且担任过学生干部的分数均高于未担任过的女大学生。

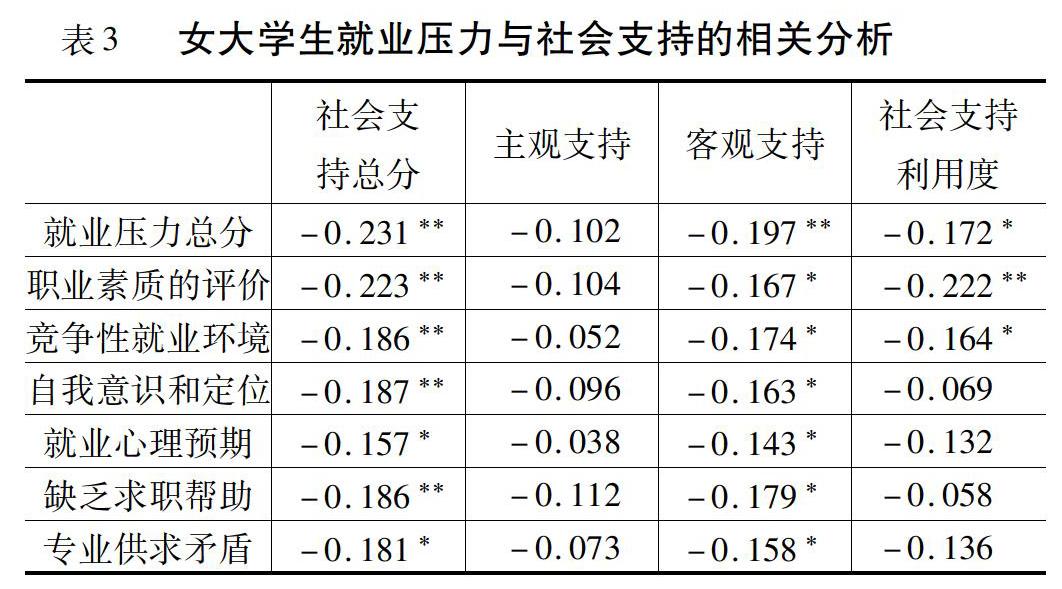

(三)女大学生就业压力与社会支持的相关分析(见表3)

女大学生就业压力总分与社会支持总分、客观支持及社会支持利用度均存在显著的负相关。女大学生在职业素质的评价、竞争性就业环境、自我意识和定位、就业心理预期、缺乏求职帮助、专业供求矛盾这六个因子与社会支持总分及客观支持存在十分明显的负相关关系。

(四)女大学生就业压力与社会支持的回归分析(见表4)

为探讨女大学生社会支持对就业压力的影响,以社会支持的各维度为自变量,以就业压力总分为因变量,进行逐步回归分析,结果显示:社会支持的客观支持和社会支持利用度这两个因子对就业压力有显著的预测作用,预测力为4.8%。

三、分析与讨论

1本研究中女大学生就业压力在人口学变量的差异结果,与大部分相似研究结论一致[7]。可能是受传统文化影响,劳动市场上存在明显的性别歧视,并且用人单位形成了刻板印象,认为理工行业不适合女性,招聘时明显降低了女大学生应聘的可能。大幅度减少了女性大学生的选择面。同时,因为刚毕业的女大学生还没有结婚生子,用人单位因为后期可能出现的婚嫁和孕期等不愿意招聘女大学生。

女大学就业压力在家庭经济状况方面具有明显的差别,可能是因为女性大学生在找工作过程中,经济状况良好的不用担心因为路费、服装费用以及考试培训等给家里的经济造成太大负担。家庭经济良好的女大学生还能选择去自己创业,由父母提供其创业的启动资金。而家庭经济不好的女大学生,不仅不能够选择自己创业,还要担心在找工作过程中的一切花销给家里经济带来太大负担。女大学生就业压力出生地差异显著,这可能是因为城镇出生的女大学生就业机会多于农村,城镇本身提供的就业岗位也比农村多。同时,农村女大学生来自家庭方面的期望会使她们产生更高的就业预期,导致她们的压力高于城镇女大学生。另一方面,就业单位也会考虑招聘职工的户籍所在地这一因素,而且为了能够更好地就业,她们就要比城镇女大学生付出更多的努力。基于以上几点,农村出生的女大学生的就业压力明显高于城镇的女大学生。

2本研究表明,社会支持在家庭经济状况和出生地上没有显著差异,这与邱海燕、戴斌荣(2014)[8]的研究结果不一致。这可能是因为近年来国家对农村大学生各种政策的扶持力度逐渐加大,以及国家建设新农村,农村经济发展迅速,城乡差异越来越小。在社会支持是否学生干部的显著性检验上,在主观方面的支持和客观方面的支持上没有明显的差别。可能是因为对于女大学生就业,并不会因为其在校的一些经验就区别对待。找工作时都是平等对待,扶持也是一样的。但是对于社会支持的利用度来说,有显著差异。可能有过学生干部工作经验的学生组织能力、交际能力比较强,在找工作过程中遇到难题时更加懂得从周围人那里最大可能地获得对自己有利的支持。

3本研究表明,女大学生就业压力和社会支持存在显著的负相关关系,这与邱海燕、戴斌荣(2014)[8]的研究结论是一致的,女大学生得到的社会支持越多,则体验到的就业压力越小。另外,就业压力中的职业素质的评价、竞争性就业环境、自我意识和定位、就业心理预期、缺乏求职帮助、专业供求矛盾这六个维度与客观支持存在十分明显的负相关关系。这说明当女大学生面临就业压力时,如果能从家庭或他人那里得到谅解、慰问或者从社会团体中获得有用的社会支持,就能减轻其就业的压力;然而社会支持缺乏,将增大女大学生就业方面的压力,使其不容易成功就业。由此,我们应当努力制造有利条件,为即将毕业的大学生,尤其是女性大学生提供有用的社会支持。政府方面、学校方面、社会方面、个体方面的支持成为构造减轻女性大学生就业压力支持系统中的四个大的主体,体系内部的各类支持每个都有其侧重点,都有其所需、所依,一同负担起减轻女大学生的就业压力的职责。

从回归分析结果看,F值显著说明自变量能够很好地预测因变量,即社会支持中的客观方支持与社会支持利用度对就业压力具有很好的预测力,预测力为4.8%。这一研究结果与李伟、陶沙(2003)[9]的较为一致。也就是说,女大学生获得的社会支持越多,个体所感受到的就业压力就越小;反之,个体所感受到的就业压力越大。

4建议与措施。

(1)政府方面。中央应当制定非性别歧视的就业保障政策,杜绝用人单位招聘时对女性应试者施以性别歧视。下面各级政府坚决落实这一政策,为广大女性应聘者营造公平的就业环境,努力消灭就业的性别歧视,同时采取相应手段对就业困难的女大学生进行扶持与帮助。对违反这一政策的企业、单位和个人进行适当的教育和惩罚,并且尽力为女大学生提供更多合适的就业岗位。

(2)媒体方面。当今社会,大众传媒的作用更加受到重视。应当充分发挥大众传媒的速度快、传播面广、影响深远的特性,利用大众传媒宣传男女平等等基本的国策和先进的性别文化,营造良好的舆论环境。注重大众传媒在教育方面的作用,从娃娃抓起,让我国人民从小就形成男女平等的正确观念。

(3)学校方面。学校要重视培养女大学生全方位的竞争能力。加强就业指导,帮助女大学生树立正确的就业观。并且向她们传授一些心理调整方法,提高她们的抗压能力。对毕业年级的学生进行就业规划等相关课程的教育。

(4)自身方面。在就业过程中,女大学生应该正视自己的不足,发扬自身优点,保持良好择业心态。抱有合理就业期望,适应市场要求,不能妄自菲薄,对自己能力评估太低,打击自己的竞争信心。也不能对自己的能力评估太高,对用人单位太过于挑剔,导致错失就业机会。

参考文献:

[1]Vollrath M.Personality and hassles among university students: A three-yearlong study[J].European Journal of Personality, 2000,(14):199—215.

[2]贺江平.女大学生就业现状原因分析[J].教育发展研究,2005,(3):11—13.

[3]舒晓丽.大学毕业班学生就业压力源、应付方式与焦虑的关系研究[D].长沙:湖南师范大学,2006.

[4]周红萍.大学毕业生就业压力与心理健康的关系:社会支持的作用[D].沈阳:沈阳师范大学,2008.

[5]陈红宇.大学生就业压力及其应对方式的调查研究[D].武汉:华中师范大学,2005,3(2):5—9.

[6]肖水源.社会支持评定量表[J].中国心理卫生杂志,1999,(增刊):127—130.

[7]吴文峰,卢永彪.高校毕业生就业压力源分析[J].中国学校卫生,2006,(27):349.

[8]邱海燕,郭斌荣.大学生就业压力与社会支持间的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(1):102—105.

[9]李伟,陶沙.大学生应对策略的特点及社会支持水平关系的研究[J].心理发展与教育,2002,(3):68—73.

(责任编辑:侯秀梅)