理性读懂国际石油市场

冯跃威

低油价并不代表着石油走向末日。作为世界上最重要的大宗商品和能源来源,读懂石油市场、金融、资本、政治之间的复杂关系永远不会过时。

在各类媒体上,与石油市场相关的三权——话语权、定价权、市场配额分配权(如欧佩克产量配额)随处可见。以至于在国内,凡谈到中国的石油安全和在国际石油市场上的话语权等热门话题时,几乎没人会对此事不感到痛心疾首、不义愤填膺甚至不去连连抱怨。但是,这些权力是如何形成的?是如何表达的?又是怎样对石油市场,特别是对石油金融市场产生影响的?却少见有针对性、系统性的专著去讨论。而具有鲜明对照的是,在这些国际石油市场最基本的生存要素都还没有理清的情况下,我们却总习惯于在自家炕头上嬉笑怒骂。

与石油交易相关的石油金融,包括石油金融工程、石油金融工具成为在各类论文、专著、甚至是新闻稿中走秀的名词。但是,石油金融是什么?石油金融工程能干什么?石油金融工具又在起什么作用?它们是用什么样的市场语言表述的?在石油市场上又是如何发挥作用的?它们又能给企业能带来些什么?诸如此类的问题,不仅我们研究的少之又少,而且在西方主流媒体和教科书中也始终讳莫如深,甚至是张冠李戴。

也就因此,它,看似简单却无法准确诠释,看似透明却总是发生意外,看似公正却总有操纵市场后的和解与事前的豁免,看似公平却总是由别人在替你决策并帮你“理财”,看似公开你却总也搞不清是谁在调控著全局,就是我们每时每刻都离不开的国际石油金融市场。

被金融印染国际石油市场

由于石油可以给人们带来超预期的投资回报与财富,所以,在国际石油市场这一百五十多年的发展史中,权力争夺、计谋施布以及血腥屠杀的博弈才会始终如影随形。尽管人们已经逐渐抛弃了用热兵器的战争模式去直接占领并攫取矿产资源,但在与石油相关的国际关系、实物贸易反到变得更加错综复杂,其博弈结果也更加惨烈。

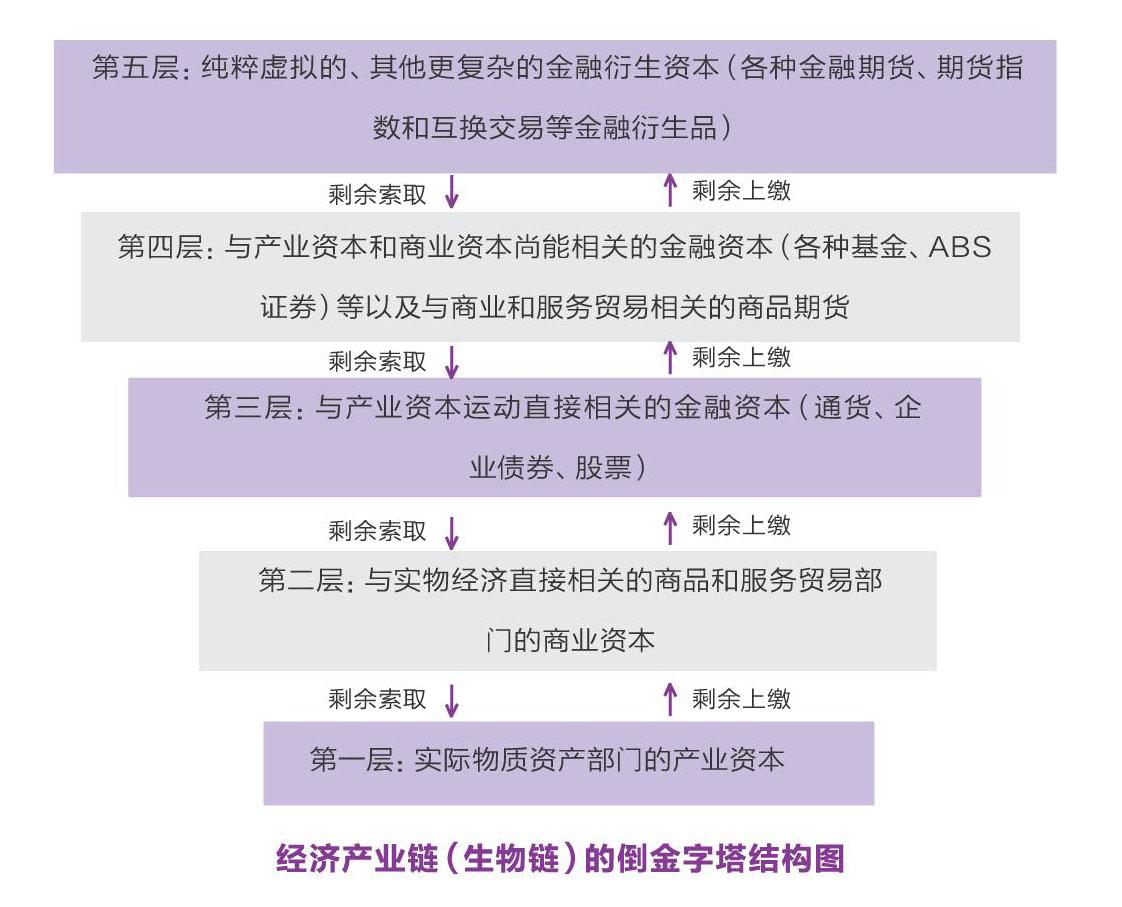

随着全球产业分工的细化以及西方发达国家逐渐将其产业前移,使无疆界金融资本(是金融资本在全球市场化进程中的新发展,是货币资本化的更高形态,是无疆界金融资本同知识资本及产业资本三位一体的融合)已经逐步走进经济产业链(生物链)倒金字塔体系的顶端(见图一),已经可以轻松地攫取产业资本创造出来的社会财富中的绝大部分。为此,提出这套市场经济理论的法国经济学家阿莱(Maurice Allais)与美国经济学家拉鲁奇(Lyndon La Rouche)共同获得了1988年的诺贝尔经济学奖获。

在阿莱的眼中,全球金融体系都在“发疯”,市场成了赌场。而在这个赌场中,每天全球外汇交易量都超过了2万亿美元,但真正与生产有关的不到3%,另外的97%都与投机活动有关。而造成这种“虚拟性”的金融资产无限膨胀的真正罪魁祸首是金融市场的畸形发展,特别是金融衍生工具的不断出现和它们对市场核裂变般的作用。

而今天,这种金融投机活动更加严重,尽管阿莱和拉鲁奇早就提出了具有全球公认的市场经济理论体系和对市场前瞻性的准确判定,但它不仅没能引起世人对这种风险的高度重视或是不敢正视这一问题,并有意识地从根源上去消除这些风险隐患。相反,为了牟取超高回报,却以需要避险为由,持续创新出更多的金融产品,进一步增加了市场的风险,并且使这种风险还扩散到了石油实体产业和国际石油市场。

特别是20世纪90年代以来,伴随着全球金融服务业的高速发展和盈利模式的创新,在石油市场上,国际金融资本也已经变得根本不需要与石油的产业资本和相应的商业资本融合就能参与世界石油财富的分配。

它们在构建创新型的国际石油市场时,将原有“欺行霸市”般的贸易方式、或者是原来以产油国国家安全为交易标的利润交换和财富索取的模式悄无声息地进行着变革,逐渐由“文明”的合约、交易规则、交易方式等一系列制度安排去取代,使金融市场上的游戏规则、盈利模式、操作手法逐渐成为国际石油市场的主流制度安排和牟利模型。

最为重要的是,他们创新性地将实物资产与其价格进行了分离,实现了从过去的以实物交易为目的逐渐演变到交易实物资产的价格为目的,甚至是价格的指数。这种精湛和老道的运作手法,为金融资本进入石油实物资产交易市场铺平了道路,使实体石油产业的产业资本甚至是商业资本的获利能力都要远远低于金融资本在石油市场上的获利能力。从此,金融财团和金融资本,特别是无疆界金融资本开始真正走进石油产业并主导着石油市场。

国际石油市场被创设出的三权

通常,货币在石油产业中的流通与信用活动,以及与之相联系的经济活动共同构成了石油金融,它用以满足市场各主体在不同时间、不同空间上对所涉及到的价值或者收入进行配置的需要。因此,在国际石油金融市场上,只要有金融财团及其金融资本愿意去操作或去进行资产配置,就可以创造出谋得红利的机会和可能,进而也会同步为市场创造出巨大的风险敞口。

要想主导市场,并从中变现创新所带来的超额红利,就需要为石油定价,并在定价和使价格波动中牟取与石油实体企业和实物资产相分离的溢价红利。因此,就形成了石油市场特有的定价权之说。特别是进入21世纪后,国际金融资本不仅在国际油价暴涨暴跌中牟到了利益,更重要的是,他们通过工程化的手段运用(石油)金融衍生工具实现了不参与(石油)实体产业就能进行全球财富的再次分配。这也正是石油金融大发展的内在动力。而定价权也顺理成章地成为了石油金融市场上第一个最重要的权力。

随着市场创新的升级,这种与实物资产剥离的定价权逐渐浮出水面,已经远远超出了最初为原油实物交易定价所展现出来的那点权力。它们已延伸到了国际石油市场和石油产业链的全程,从交易前后的舆论导向、交易当中的最终决定权等;它们左右着各国政客、企业和市场价格的走向。甚至,连在资本市场上进行资本运作时(收购、兼并、股权投资等)的定价权也被囊括其中。

而在这种资产配置或牟利的过程中,一方面,定价权要受到监管者的监管,但它们又总能在监管者风险管理的猫鼠游戏中获得豁免(特别是在美国),并不断地在被监管的状态下强化着手中的定价权力;另一方面,一旦国际油价波动,各类研究机构抛出的分析报告又常会使与石油相关的企业莫衷一是。各类媒体的喧嚣鼓噪又会进一步强化市场的风险,甚至有时是主导价格的摆动或直接影响矿产资源交易中的市场准入批复,甚至是直接对国际石油市场重大事件进行新闻审判。因此,具有影响力的研究机构与媒体的强强组合又构成了影响石油金融市场的第二个最重要的权力——话语权。

在石油金融创新激励机制下,一旦油价出现了巨幅波动,人们又会习惯性地依照微观经济学中的市场均衡理论和价值规律,去国际石油市场上寻找给供需失衡这个冤大头来充当油价异动的元凶,进而又常将矛头直指欧佩克产油国或主要石油消费国。可是,欧佩克自成立以来又愿意自作多情,因此欧佩克每每煞有介事地开会讨论油价议题或决定实施“减产提价”、“增产保市场”等产量政策时,都在试图向全世界展示其在石油市场上的第三个权力——石油市场产量配额分配权。

但从历史的实证数据看,欧佩克成员国几乎没有一个国家能够严格遵守并执行这个权力所授予的配额。以至于欧佩克产油国原本应以较高的羊肉价格去卖自己的石油,但最终总是将自己的石油卖出了个不值钱的狗肉价格。现实中,欧佩克根本就没有全球长期石油市场供给配额的分配权!这一权力早已不能用产油国之间传统的博弈函数来描述,而是由更加复杂的利益交换的主导者决定着这一权力的走向。因此,这个权力不仅影响着产油国的财政安全,也影响到了消费国的能源安全和经济发展的安全。

至此,“三权鼎立”的石油金融市场增加了石油非实物交易的金融商品属性、改变了传统的牟利模式、改变了国际石油产业的业态、增大了避险难度,使整个产业错综复杂,博弈局面更加难以掌控。

被融入美元体系中的石油市场

如果三权分立(checks and balances)的民主政治制度是西方国家立国之宝的话,那么“三权鼎立”的石油金融市场体系就是美国维护美元霸权地位,实现征缴铸币税和超额收益最大化的法宝,也是美国国家的最高利益。美国在构建这个体系的过程中,始终是随着美联储的货币超发、全球主要货币竞争性贬值和世界金融经济危机的变化而变,始终与时俱进,在不确定中谋求确定。因此,在这长达数十年的市场制度博弈中,逐渐形成了今天具有极高垄断和统治地位的局面。

由于布雷顿森林体系的解体,废除了美元与黄金之间的锚定关系,使得在对全球宏观经济研究中,缺少了在经济学研究中最原始的基本假说,即货币币值是稳定的假说。在缺少了基本的参照物后,美国就可以利用其优势地位,在闭口不谈美元币值的情况下疯狂地印制美元,向全球征收铸币税。因此,国际储备货币币值的变动也就必然引起包括石油市场在内的大宗商品及相关产业的剧烈动荡。

而在对动荡的石油市场进行研究时,由于始于上世纪80年代中叶为了给石油实体产业避险所创新出的石油金融工程、石油金融工具不仅没能消除市场的动荡,相反,却增加了市场震荡的频率和振幅。更为关键的是,这一系列的创新已将原本属于微观层面的石油产业纳入到了宏观层面,特别是被纳入到了美国准货币金融体系中。使得在用微观经济学、地缘政治学或产业经济学等学科去研究国际石油问题时只能定性地描述,而定量研究几乎难以帮助实体产业进行有效的避险。于是,公说公有理,婆说婆有理,整个市场都莫衷一是。特别是在2008年至2012年国际油价暴涨暴跌的过程中,对油价的解释不仅千差万别,对未来油价的预测更是南辕北辙,也就难怪中国石油集团经济技术研究院的一位专家指出,“去年预测油价的专家今年都不知道去哪里了”。虽说这仅是戏言,但却真实地反映出预测油价是一个极具风险和挑战的事情,因此,就更不要说用模型对油价进行量化的研究与预测了。

国际石油市场理论基础的缺失,使得拥有石油市场话语权、定价权、市场产量配额分配权的主体能够有效地影响石油金融市场,服务于国际金融资本在石油金融市场上的流动,进而影响着国际油价的涨跌和石油资源资产的配置。此后再由石油金融工程工具完成对石油财富的最后一劫,这已逐渐成为以华尔街银行家为首的金融财团们对全球财富再分配的一种模式。

谁是最终胜利者

美国为了持续无度超发美元,向全球征缴铸币税,又想保住美元的信用和霸权地位,对全球进行的战略再规划。特别是去金融市场以外,如大宗商品市场中的石油市场去发掘新的沉淀超发美元的空间,并构建美元在全球的新的迅速回归均衡状态的自动机制——石油美元回流机制,使石油美元经过反复的竞争和博弈成为了美国政府新型债务融资工具,使美元实现“垂”而不死,“衰”而不亡的最优境遇。

为了进一步巩固货币霸权以及石油美元回流机制,实现在美元回流过程中综合收益的最大化,即征收更多的铸币税和向石油实体企业索取更多的超额利润,而对原油定价权进行的争夺,以及为此演绎出来的通过各种政治和经济手段的博弈,使掌握金融资本的银行家、资本家和企业家最终将定价权用“市场化”的手段,即金融资本市场及其金融交易工具将原油定价权重新控制在手中。

当静下心来,回望全球争霸史时我们会发现,几乎没有一个霸权不想获得超值收益,而超值收益既是谋求霸权的原动力,也是追求霸权的最终目的。因此,三权鼎立石油金融之道也不例外,其核心功能就是维护美元霸权地位,用以变现美元霸权所需要的超值收益,即用石油美元这个新型债务融资工具获得铸币税,以及用石油金融市场及其石油金融工具在定价中向石油全产业链,甚至是全社会所有石油消费者收缴溢价的租金,实现对在全球治理过程中实际支出的补偿以及获得超额收益。因此,石油定价权、话语权和市场配额分配权等三权就必须形成鼎立之势,实现铸币税和超额收益征缴的最大化,这就是三权鼎立石油金融之道。

当然,如果有兴趣了解石油市场权力的出处、演变和推进历程,以及对后续市场的影响,不妨找本《三权鼎立石油金融之道》原书一读,相信大量史料会澄清一些是非。