新象声词动化的修辞认识

阮仁平

摘 要: 作为一种特殊的词类,象声词用作动词的修辞现象自古有之。随着时代进步,象声词的范围和意义发生变化,产生了不同于古代汉语中的动化现象。本文以“叮”“哔”“嘿”三个象声词为例,简要分析新象声词动化的修辞现象,并谈谈认识。

关键词: 象声词 动词 修辞

象声词是模拟各类事物声音的一种特殊词类,包括模拟自然界非生命物体发生的声音和模拟人发出的声音两大类。象声词的历史悠久,其动化现象早在《诗经》中就已经出现。如今象声词范围扩大,而动化现象依然存在,并有了新的意义,因此要对其进行研究。分析新象声词及其动化现象,能够发展象声词的内涵,丰富修辞手段。

1.新象声词的分类

1.1有音无字

《汉语拼音方案》的推广、社会对英语的重视和全民英语水平的提高,使得人们开始懂得利用拉丁字母记录一些特殊的声音。如:源于著名影星成龙先生一则广告中的“duɑnɡ”、常见于娱乐节目的音效“biu”“jiu”“miu”等。这些记音并不符合规范的现代汉语声韵调配合关系,故而没有对应的汉字,因此本文不予研究。

1.2有音有字

即一般所指的象声词。又可根据来源分为意义、用法发生变化的象声词的和象声词叹词的兼类词(包括言语中用作象声词但没有为字典所确认的叹词)两类。由于象声词和叹词的区别学界也没有统一的定论,因此只依据《现代汉语词典》《汉语大字典》等工具书中的词性分类。

意义、用法发生变化的象声词有:叮、哔、啪等。兼类词有:呵、嗯、嘿(兼类词)等。

为方便研究,本文选择具有代表性的“叮”、“哔”、“嘿(嘿嘿)”进行分析。它们都具有音节简单、使用频率较高、形象生动等特点。同时在语义、语法等方面存在差异。下面进行分析。

2.新象声词的语音分析

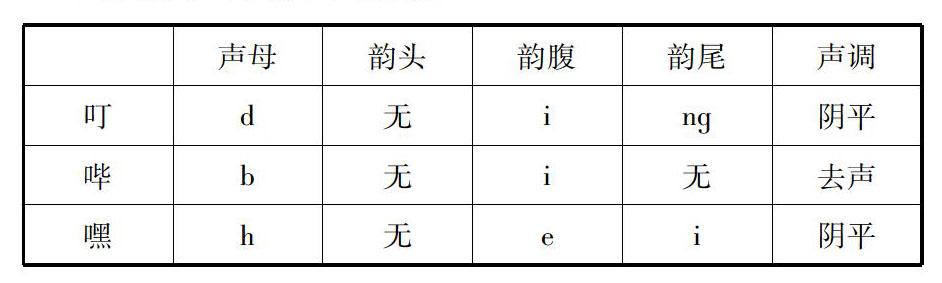

新象声词所模拟的声音进入语言后,拟音时还要受语音规则的制约,因此一般结构较简单,长度较短小。下面对三个例词进行分析,若存在一形多音的情况,则只分析用于记录象声词的音节。

不难看出,例词都没有介音,音节内部音高变化不曲折。其他象声词诸如“呵(hē)”、“啪(pā)”等也大多如此。即使“嘿嘿嘿”或“嘿嘿”也是单音节词“嘿”的叠音词,结构简单。推测其原因有如下几点:首先,现代汉语音节结构较为简单,最多只有四个音素,没有复辅音;其次,由于人记忆广度和限度的局限,倾向于感知、记忆、联想简单的音节;最重要的是,象声词所模拟的声音也较为简单。如“叮”“哔”等新象声词模拟的是提示音,设置提示音的目的在于提醒、通知,自然无需太过复杂。

3.新象声词动化的语义分析

3.1理性义分析

3.1.1叮

“叮”:(1)指昆虫类用针形口器螫刺。(2)比喻紧跟不放。(3)追问。(4)见“叮嘱”。(5)象声词。新用法见下例:

例1:江苏卫视《世界青年说》(2015年10月15日第二十六期)嘉宾表示,周围的许多人会说“帮我把剩菜拿去叮一下”。

例2:(1)……取出红薯不用擦干,直接用厨房纸包裹住,放入微波炉高火叮3分……@Martian刘慧2015年12月8日21:19

(2)……马上就微波炉更新了,叮一下吧……@小圈套套套套套套2015年12月8日21:14

(3)……把拌匀的调料微波炉叮一分钟……@杉村灭清2015年12月8日21:13

——节选自新浪微博

以上各例中,“叮”义为用微波炉加热食品。最初“叮”是模拟微波炉加热完成时的提示音,使用者不断地接受相同的刺激,利用“转喻”的机制,便用加热完成的提示音表示“加热”的意义。

3.1.2哔

“哔”:(1)象声词。如:哔啰;哔哔剥剥。(2)见“哔叽”。新用法见下例:

例3:(早高峰一辆拥挤的公交车)一位挤不上的乘客:“师傅,麻烦帮我哔下卡,我从后门上。”

例4:(1)……法医:初步鉴定,是被强行(哔)致死……@coseer曲豆2015年12月7日20:56

(2)……第九集了,真是哔了狗了……@追剧大咖2015年12月7日

(3)……接下来马上就要被毕业论文和一面二面三面轮哔……@李哪吒本人2015年12月8日21:44

——节选自新浪微博

例3中的“哔”义为“刷卡”,本是模拟刷卡时机器发出的提示音,而后用来代替刷卡的动作。还可见于单位签到打卡、消费刷卡等场合。

例4中的“哔”最初是模拟电视节目为了达到播放要求而遮盖禁忌词和俚俗语的提示音,后来表示句中“哔”处是说写者想要表达但不能表达的内容,可能是粗鄙语,也可能是个人的难言之隐等。还可以用“【消音】”“【和谐】”来代替,但它们不记录声音,故不予研究。“哔”具体代表了什么内容则需要听读者根据上下文联想。如(1)(3)中代替了“奸”,(2)中代替了“日”。另外,通常说写者并不是为了使用粗鄙语而使用“哔”,而是一种夸张手段,借以体现自己愤懑、不满等较为强烈的情绪。如(2)中博主在感慨影视剧到了第九集男女主人公仍然没有太大进展的焦急,(3)中博主为了体现接下来的工作学习紧张。

3.1.3嘿

“嘿”:(1)叹词。表示赞叹、惊异或提起注意等。(2)象声词。形容笑声。多叠用。新意义及用法见下例:

例5:(1)……总是开灯嘿嘿嘿……@韩豆豆是可乐味儿的2015年12月8日21:53

(2)……这个人到底多想跟我嘿嘿嘿……@BUBLING_2

015年12月8日21:50

——节选自新浪微博

例6:嘿嘿你一脸了,你才嘿嘿呢,你全家都嘿嘿。

单音节的“嘿”,多数情况依然作叹词使用。叠音词“嘿嘿”“嘿嘿嘿”则模拟一连串傻笑坏笑的声音,用作象声词。例5的用法来自于台湾歌手费玉清早年节目中带有情色意味的一句诨语“你追我如果你追到我,我就和你嘿嘿嘿”,此处用作动词,义为发生关系。

例6源自传播范围不广、持续时间不长的流行语,“嘿嘿”可以换成“呵呵”“胖”“黑”等词,往往发生在他人批评、议论自己劣势的情况下,自己表示反抗。如“你凭啥说我胖,胖你一脸了,你才胖呢,你全家都胖”。此处的“嘿嘿”表示人傻笑、花痴地笑或狡黠地笑,作动词。

3.2色彩义分析

象声词本义是模拟事物声音,因而呈中性,不含有主观色彩,总的来说新象声词也符合这一特点。但活用为动词后,有中性有贬义,却几乎没有变为褒义的。动化后呈中性的,比如例1-例3,活用后的动词宾语多是刷卡机、微波炉等产品,与人无关。动化后带有贬义色彩的,比如例4-例6,活用后的动词多是人所特有的动作,如发生关系、傻笑等。其他象声词也具有相同特点,如情人节、七夕的流行语“白天哈哈哈,晚上啪啪啪”,用以讽刺青年男女的不检点行为,具有贬义色彩。

此外,新象声词的动化现象见于口语、网络语体,几乎不曾见于书面语体。分别以“叮”“哔”“嘿”为关键字检索新浪微博和《人民日报》,仅2015年12月7-8日两天,微博就不下百例。而2015年1月1日至11月30日《人民日报》分别出现“叮”7次、“嘿”7次、“哔”0次,都不具备新象声词的意义更谈不上动化。

3.3词义的转移

新象声词中,源于传统象声词的词语,由于模拟对象的改变而导致词义和用法的改变,多数为词义的扩大,可以是无生命的对象,比如“叮”模仿微波炉的提示音;也可以是人发出的声音,比如“啪”模拟掌掴的声音。

象声词叹词的兼类词,由于叹词主要表示各种语气、情感和情态,传递人的情绪,因此模拟的声音多是人发出的,如“嘿嘿”——傻笑坏笑的声音,“嗯嗯”——如厕或因疼痛呻吟的声音,“呵呵”——不屑一顾鼻腔发出的冷笑声等。依然属于词义的扩大。

3.4联想义分析

新象声词的动化要想发挥最佳表达效果,必须以联想为基础。而能否产生联想,与交际双方的社会、阶层、文化属性等有关。

模拟器具物体声音的象声词,如果听读者没有接触过这一物体或较少使用,就无法产生联想。比如,一个从来没有使用过微波炉的人,看到“高火叮3分钟”,难以联想出“加热”的意思。由叹词引申的象声词,与人关系密切,大多数人能联想到模拟的声音。但是,却不一定能联想到词语背后的言外之意。比如,一个志虑忠纯的孩子,看到“嘿嘿嘿”只会想到傻笑坏笑,却并不会联想到难登大雅之堂的意义。

利用联想实现象声词动化,一方面固然形象生动,丰富表达,另一方面对于交际双方有一定要求,容易造成交际错位,产生误解。

4.新象声词动化的语法分析

由于新象声词的发展尚不成体系,因此只能从例词中较为普遍的用法入手分析,出现频率低、较为特殊的用法便不在考虑范围内。

4.1“叮”的语法分析

“叮”动化后用作不及物动词,不接宾语,可以带状语、补语。比如,“高火叮3分钟”。“高火”作方式状语,“3分钟”作数量补语。另外,“叮”可以后带“了”表示加热完成,比如,“我已经叮了2分钟可还是没熟”,但没有发现后带“着”“过”的例子。目前的语料中没有发现“叮”可以受“不”修饰及“叮不叮”的用法。

4.2“哔”的语法分析

“哔”在表示刷卡的意义时,用作及物动词,可以接宾语,也可以带状语、补语。比如,“快点哔一下卡,我从后门上车”,“快点”作状语,“卡”作宾语,“一下”作补语。其用法可参照“刷”(卡),在此不再赘述。

“哔”在用于遮盖粗鄙语时,像是一块胶布,可以用于任何词类。当其遮盖的是动词时,用法、搭配与所遮盖的动词相同,因而不具备典型性。

4.3“嘿”的语法分析

“嘿”一般构成叠音词“嘿嘿”“嘿嘿嘿”时才会活用为动词。现有语料中多用作不及物动词(特殊情况如3.1.3例6),不接宾语,可以带状语、补语。例5(1)“开灯嘿嘿嘿”,“开灯”作方式状语。较少受“不”的修饰,也几乎不后带“着”、“了”、“过”。

5.新象声词动化的产生原因

5.1语言内部原因

现今社会,为了适应快速的生活节奏,在口语语体、网络语体等非正式语体中,人们越来越倾向使用音节短小简单的字词表达丰富的意义。如,“哔”(bì)仅有两个音素构成一个音节,远比“刷卡”“签到”等双音节动词的语音形式简单,发音省力。此外,网络交际出于传输及时等方面的考虑,通常会限制交际内容的篇幅,如一条微博不超过140个字符。如此,说写者利用新象声词可以有效缩短句子长度,提升语言的“效能”。

5.2语言外部原因

5.2.1客观世界的丰富刺激

现代科技发展,极大地丰富了物理世界。产生的大量器具,在人的生活空间中占有较大比重。因此,人在使用器具、从事行为的过程中,频繁听到同一种声音,获得同一种刺激,形成条件反射。通过词义引申中“转喻”的途径,便产生了象声词动化的现象,沟通了物理世界和语言世界。

比如,之所以“微波炉”与“叮”搭配而不与其他具有“叮”提示音的电器搭配,是因为使用微波炉时,等待中人会形成一种心理期待。当加热完成,“叮”的一声,会让人有“如释重负”感。因为想要听到“叮”的声音,所以倾向于用“叮”代替“加热”。

5.2.2说写者委婉表达感情的需要

处在现实生活中的人,难以完全隔绝粗鄙语和詈骂词。同样,文化修养再如何高的人,也会有想要宣泄情感的时候。因此,采用象声词动化的修辞方式,可以在人宣泄情绪、传递意志的同时,避免使用低俗不堪的语词。选择利用言外之意让听读者明白的方式,对于语言的净化有一定好处。

比如流行语“哔了狗了”,倘若听读者不懂得“日了狗了”的意义,便不会产生联想,而明白其含义的人能产生联想,理解说写者所要传达的情绪。

6.新象声词动化的认识

6.1象声词动化是一种积极修辞手段

象声词动化,符合陈望道先生所提出的积极修辞的概念——“形式方面字音、字形、字义的运用,同内容的体验性、具体性结合,把语词运用的可能性发扬张大了,往往可以造成超脱寻常文字、文法和逻辑的新形式,使语词呈现出一种动人的魅力。”无论古代还是现代,象声词的出现能够引起听读者的联想,弥补文字所不能达到的画面感,发挥语言的魅力。

此外,象声词动化往往带有说写者的主观情感,“积极地随情应景地运用各种表现手法,极尽语言文字的一切可能性”。

6.2过度使用象声词动化表示委婉意义不利于语言文字教学

任何事物都具有两面性。象声词动化利用言外之意固然可以避免使用粗鄙语,然而过度使用对于语言初学者掌握汉语却十分不利。以青少年为主体的汉语学习人群,大多习惯混迹微博、微信等网络社交媒体,此类“隐晦”的象声词动化现象,最频繁见于网络。过度使用,便类似于“默默无蚊”等篡改成语用作广告语的行为。既损害了语言的纯洁性,又不利于语言教育。

作为反映社会变化最迅速的“镜子”,词汇始终在动态发展。仅仅通过两三个象声词的动化现象,难以探究其全貌,仍需时日研究;随处可见的修辞现象,值得每一个语言研究者关注。

参考文献:

[1]阮智富,郭忠新.现代汉语词典[M].上海辞书出版社,2009.

[2]陈望道.修辞学发凡[M].上海教育出版社,2006.

[3]王希杰.汉语修辞学[M].商务印书馆,2014.