邓小平与李政道的互动交流对当代中国的影响

黄庆桥

摘要 改革开放初期,邓小平与李政道通过多种方式和途径频繁交流,在推动中国重大科学工程建设、科技人才培养、科教政策改革等方面发挥了重大而独特的作用。改革开放的时代背景决定了急需向全世界“借智”,积极听取海外华人杰出科学家的意见和建议。李政道都是在他熟悉的科技和教育领域向邓小平建言献策,取得了非常积极的成效。

关键词 邓小平 李政道 改革开放

美籍华裔科学家李政道因长期致力于推动中国科学和教育事业的发展而备受世人称道。那么,李政道的报国之举是如何得以实现的呢?这当然首先归因于李政道的赤子之心、远见卓识和出色的动员能力,但是,也离不开中国国家领导人的鼎力支持,邓小平就是李政道的最大的支持者。本文依据《邓小平年谱(1975—1997)》、《李政道文选》等信使资料以及上海交通大学李政道图书馆馆藏档案文献和口述史资料,较为系统地梳理出邓小平与李政道的交流历程和内容,分析总结改革开放初期国家领导人与著名科学家之间的互动交流在推动中国重大科学工程建设、科技人才培养、科教政策改革等方面所发挥的重大而独特的作用。

一重大科学工程建设

李政道第一次见到邓小平是在“文革”后期的1974年5月。李政道作为美籍华裔著名科学家,时隔两年之后第二次回到祖国。5月24日,周恩来总理在人民大会堂接见了李政道全家。这次接见,不仅邓小平参加了,“四人帮”也参加了,更重要的是,李政道与“四人帮”之间展开了一场关于科学和教育问题的辩论。关于这场辩论,李政道有着详细的回忆([1],页57—60;[2],页28—30)故而本文在此不再赘述。这场辩论的意义在于,它让参加此次接见的邓小平了解到李政道的赤子之心和为人为学,为日后邓小平在事关科学和教育的诸多问题上支持李政道的建议和想法奠定了基础。

邓小平作为党和国家领导人与李政道的正式交往,从目前可考的资料来看,是在1979年春邓小平访美期间。据李政道回忆:“第二次见到小平先生是1979年在美国,在那次中美间高级领导人的会晤中,科技合作是很重要的方面,高能物理方面的合作被写进了双方协议中。”([3],页18)李政道这里提到的“高能物理”,是新中国成立以来重点发展的科学领域之一,核心是建造中国自己的高能加速器。自新中国成立以来,这一直都是中国政府和科学家的愿望。然而,实现这一愿望的过程却极为曲折复杂,有“七下八上”之说,也就是七次下马,第八次上马的意思。而第八次上马,也即1981年中央决策建造北京正负电子对撞机,就是李政道付出很大心血并且一直得到邓小平鼎力支持的一个重大科学工程。

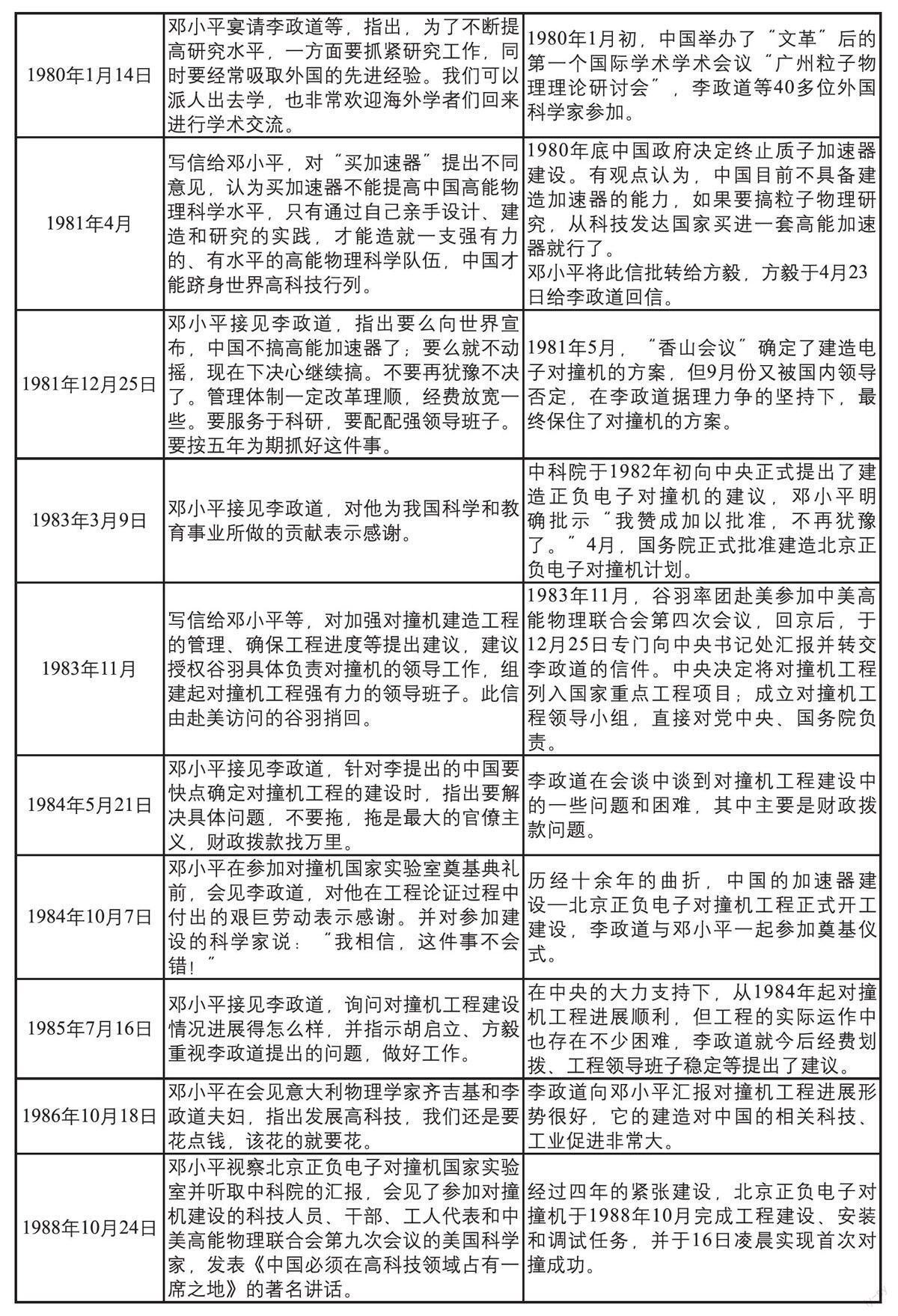

关于新中国高能加速器的建设,因是当代中国科学史上的一件大事,已有不少学者进行了较为系统的研究。丁兆君、胡化凯的《“七下八上”的中国高能加速器建设》一文,从宏观上回顾了中国高能加速器研制的历史脉络;王晓义、白欣的《北京正负电子对撞机方案的初步提出与确立》重点梳理了作为中国高能加速器建设最重要的成果——北京正负电子对撞机——的来龙去脉;加上其他一些亲历者的回忆录,基本为我们廓清了中国高能加速器的曲折历程。在所有这些研究中,邓小平和李政道都是绕不开的两个关键人物,但这些研究却都未能充分阐释邓小平和李政道在这一重大工程建设中的关键作用,尤其是未能挖掘并展示邓小平与李政道之间的交流对这一工程的巨大推动作用,本文根据信史材料,对此以表格的形式进行了详细的梳理(见表1)。

从1979年到1989年的11年间,邓小平作为国家领导人共13次会见李政道,除1989年的会见主要谈中国的改革开放政策不会动摇等中国的重大方针政策而不涉及北京正负电子对撞机外,其余10次会见所谈话题,均涉及对撞机工程建设问题,由此可见邓小平对这一重大工程的重视。不仅如此,李政道还通过给邓小平写信的方式,提出问题、做出建议、寻求帮助,都得到邓小平的正面回应。

那么,邓小平为什么如此高度重视北京正负电子对撞机这一大科学工程建设呢?换句话说,中国为什么要搞北京正负电子对撞机这一耗资巨大的科学工程呢?邓小平曾在两个不同场合从不同角度回应了这个在当时颇有争议的问题。1986年10月18日,邓小平在会见意大利物理学家齐吉基(A.Zichichi)和李政道夫妇时说:“前几年有的外国科学家问我,你们在不富裕的情况下为什么要搞加速器?我说,我们是从长远考虑。在高科技方面,我们要开步走,不然就赶不上,越到后来越赶不上,而且要花更多的钱,所以从现在起就要开始搞。”([6],页1145)1988年10月,北京正负电子对撞机建成;10月24日,邓小平前去视察,并会见了李政道等前来参加中美高能物理联合委员会第九次会议的美国科学家,在听取汇报后,邓小平发表了《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》的著名讲话,他说:“下一个世纪是高科技发展的世纪。过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。现在世界的发展,特别是高科技领域的发展一日千里,中国不能安于落后,必须一开始就参与这个领域的发展。不仅这个工程,还有其他高科技领域,都不要失掉时机,都要开始接触,这个线不能断了,要不然我们很难赶上世界的发展。”([6],页1256)从这两段话,我们可以看出邓小平作为一位伟大政治家高瞻远瞩的战略眼光。正因为邓小平对北京正负电子对撞机的高度重视,所以这一工程也被称为“邓小平工程”。

李政道在回顾自己与祖国高能物理事业的发展时,高度评价了邓小平给予的巨大支持:“總结起来,真正结束中国高能物理发展徘徊状况的人是邓小平。据我所知,在决定正负电子对撞机要不要上的最后时刻,他以政治家的气魄分析说,要么就不干,要么就坚决地干,不能总是犹豫不决。”([2],页50)“正是小平先生的亲自过问,北京正负电子对撞机才成为世界上少有的完全达到原设计要求的设施。没有小平先生,就不会有北京正负电子对撞机。”([3],页21)应该说,李政道对邓小平的这一评价是非常准确而到位的。

二科技人才培养

邓小平和李政道交往的另外一个重要主题就是如何更好更快地培养中国现代化建设急需的科技人才。改革开放初期,邓小平认识到,十年的“文革”已经造成人才断档,科技发展停滞,中国要搞改革开放,要实现四个现代化,没有一大批高素质的人才不行。因此,邓小平复出后最关心、最先抓的工作就包括教育和科学工作。而李政道出于职业敏感性,最关心的也是祖国的教育问题,上文述及的他与江青的论战就是明证。“文革”结束后,李政道将为祖国培养人才的想法付诸了实践,并得到了邓小平的赞赏和支持。

第一件事是邓小平充分肯定李政道借助美国的研究力量为中国培养高能物理人才。“文革”结束后,中国决定研制质子高能加速器,史称“八七工程”。尽管李政道对该工程的方案有不同看法,但还是积极支持中国的决定。他敏锐地认识到,国内人才缺乏,如果中国决定搞加速器建设,就必须重视人才尤其是实验人才的培养。在李政道看来,利用美国各大学和国家实验室进行培养,是非常有效的途径。1978年1月8日,李政道给时任国务院副总理的方毅写信,提出了《关于培养高能实验物理学者的一些建议》,得到了中国政府的肯定([7],页69)。经过李政道一人的联络,中国向美国布鲁克黑文国家实验室、费米国家实验室和斯坦福直线加速器中心等美国五大实验室和部分大学派出了40多名学者,这批学者研修结束回国后,在我国粒子物理和后来的北京正负电子对撞机工程建设中发挥了骨干作用。因为李政道在促成这些学者赴美学习中的特殊作用,这些学者被称作“李政道学者”。1979年4月15日,邓小平在会见李政道时,李政道介绍了“李政道学者”的选拔、学习等相关情况,得到了邓小平的充分肯定([8],页100)。

第二件事是鄧小平赞赏李政道回国讲学,为国内科学界“补课”。1978年底,中国科学院副院长钱三强致函李政道,希望他能在第二年年初来北京“短期工作”,向中国科学家讲授“粒子物理”和“统计力学”,帮助中国科学家了解世界高能物理的最新进展。1979年3月,李政道应邀回国讲学,全国60多所大学和30多所科研院所的500多名科学家参加了李政道的授课,整个授课持续近两个月。这件事因时机特殊、各方高度重视、持续时间长、受众面广、讲学效果好等,所以影响非常大。4月15日,邓小平会见李政道时就给予了高度的评价:“听说你的讲学很紧张,一天要忙十几个小时,顶得住吗?大家都反映你讲得很好,反响很强烈。不谈感谢了,你也不需要我们感谢。你做出的贡献很大。”([8],页99)邓小平的这番话无疑是李政道的高度赞赏。

第三件事是邓小平力挺李政道开创的著名的中美联合招考物理研究生项目(简称CUSPEA)。1979年春李政道回国讲课时发现,不少学生很有培养前途,于是他便萌发了选拔优秀学子赴美深造读研究生的想法。他向中国方面提出了自己的想法,得到了方毅、严济慈、钱三强等中国有关方面领导人的全力支持,遂成CUSPEA项目。关于CUSPEA项目的前因后果,吴塘等对此有回忆文章([9],页129—130),在此不赘述。需要强调的是,CUSPEA项目启动时,并非一帆风顺。相反,海外华人和国内有关方面对该项目的实施有着不同的看法,甚至反对的声音还很强烈。正是在邓小平等中国领导人的支持下,CUSPEA项目才化险为夷。

事情的起因是,一位知名海外华人给中国领导人和有关方面写信,极力反对CUSPEA项目,认为这个项目“丧权辱国”,“比19世纪末20世纪初半殖民地都不如”([10],页89);国内的反对意见,一方面是担忧优秀人才的流失,另一方面是担心物理方面的留学人才太多容易造成将来国内学科发展的不平衡。由于内外两方面的不同声音,致使CUSPEA项目的相关工作被停滞下来。面对有可能夭折的CUSPEA项目,李政道立即回国做解释工作,他首先向方毅、万里等主管科技和教育事业的领导人说明情况并得到了他们的大力支持。但在1980年代初,面对被扣上“丧权辱国”大帽子的是非问题,最权威的解释者和评判者无疑是邓小平。1981年12月25日,邓小平再次会见李政道,在谈及CUSPEA项目时,邓小平说:“这是件大好事,你们谈定了就行了,就照你们谈定的办”,并对李政道多年来为我国科学事业的发展和青年科学人才的培养所做的工作表示赞赏([6],页793)。据叶铭汉院士回忆,面对有人提出的可能导致优秀人才流失的担忧,“传说当时邓小平说过,就是只有10%回来也很好嘛。”就这样,在邓小平的鼎力支持下,各方面统一了对CUSPEA项目的认识,使该项目得以顺利运行。事实证明,CUSPEA项目非常成功,在项目运行的10年时间里,近千名中国学子赴美学习,影响深远。

三科教政策改革

上世纪80年代,对于中国而言是一个打破束缚、全面改革的时代。邓小平这一中国改革开放的总设计师,借助于海外华人的“外力”,推动了一系列改革尤其是科教领域的改革。比如,他与李政道的交往,就直接推动了多项科教政策改革,中国博士后制度的建立与国家自然科学基金会的成立就是典型代表。

1.首创中国博士后制度

推动中国博士后制度的创建,起因是为更好地使用CUSPEA项目学成回国的优秀留学生。1983年3月初,李政道给邓小平、方毅等领导人写信提出:“近几年来国内派出留学生学科学的颇多,因出国时均皆年轻,得博士学位回来后恐怕需要一段时间使他们了解国内现状,亦使国内研究所了解他们的情况,这样才可充分发挥他们的力量。‘科研流动站可帮助解决一部分这类问题。”([11],页105)可见,李政道最初是建议在国内设立科研流动站,并没有明确提出设立博士后流动站的概念,不过从李政道建议的内容来看,其实就是博士后流动站的运作模式。3月9日,邓小平接见李政道,在谈到科技教育问题时邓小平对李政道说:“你提的建立科研流动站的建议我已看到。我们也设想过很多方案,但没有那么具体。”([6],页894)这表明,邓小平对李政道的建议是认可的,而且中央高层也在考虑要在这方面推进改革。然而,囿于各种原因,设立科研流动站的动议并没有立即付诸实施,一年多的时间里并无进展,对此,1984年5月21日邓小平会见李政道时,李政道说:“去年我已提出建流动站,方毅国务委员给我写信说已交科委办理,但今年来具体行动还没有。”([12],页29)

1984年5月16日,李政道再次向邓小平等领导人写信,明确提出在国内设立博士后的建议,并详细陈述了设立博士后流动站的重要性和操作办法,认为要通过博士后流动站培养人才并造成人才流动,“这种人才是人才结构中必需的重要的一部分”,“建议在科技和教育制度改革的背景中,促成此事。”([13],页40)5月21日,邓小平接见李政道,在李政道再次提出要在中国国内培养博士后和建立博士后流动站的建议时,邓小平给予了明确的支持:“博士后,对我来说,是新事物、新名词,我第一次听到。成千上万的人回来是很大的问题,我们现在对回来的人不晓得怎样使用。设立博士后流动站,是一个新的方法,这个方法很好。”([6],页976)邓小平还当场责成主管领导和有关部门尽快予以落实。就这样,在邓小平的支持下,由李政道倡议的博士后制度于1985年开始在国内实施。此后,李政道积极参与到中国博士后制度的创建和发展中,特别是由他建议而成立了中国博士后科学基金会。中国博士后科学基金会秘书长庄毅在谈到李政道与中国博士后制度时认为,李政道是“中国博士后制度的建议人和设计师”([14],页136)。

2.建议设立国家自然科学基金

在1986年之前,中国没有国家层面的自然科学基金,仅有1982年开始实施的中国科学院科学基金。1981年,中科院第四次学部大会期间,89名数理学部和生物学部的学部委员联名给中央领导上述,建议我国应借鉴发达国家经验,设立自然科学基金,推动科学发展。这一建议得到中央的肯定,從1982年起,在中科院系统内设立中国科学院科学基金([15],页38)。然而,这个基金只面向中科院内部,并不面向全国,因而其缺陷是非常明显的。

李政道是国家自然科学基金的积极推动者,据他自己回忆,“出于促成全国自然科学基金制度的建立,在此后一年多的时间里,我便尽力收集了一些发达国家有关国家自然科学基金机构的资料,提供给科学院的领导者们参考研究,并且多次向中央领导提出了有关建议。记得在国家自然科学基金委成立前近一年的时候,在1985年7月3日和7月12日两次给小平先生的信中,我都提出了成立国家自然科学基金委的意见。”([16],页110—111)笔者没有查阅到7月3日的信件,在7月12日的信中,李政道谈到了中国国民经济要翻两番,必须依靠科技,而要发展科技,很重要的一条就就必须成立国家自然科学基金委员会,而且这个委员会“必须有浓厚的学术风气,必须有独立性。因此最好成为国家的一个独立机构,不属于国务院现有的任何行政机构。国家自然科学基金委员会的负责人必须是对基础科学和应用基础科学确有个人直接经验,并有充分全面了解的一流科学家。”([17],页80)应当说,李政道的上述建议是极有远见的,核心是减少行政对科学干预,保持科学研究的独立性。从后来的发展来看,李政道的上述想法和建议都得到了落实。

7月16日,邓小平接见李政道,会谈中李政道再次提出,希望尽快建立国家自然科学基金委员会并由第一流科学家负责,为科学家从事科学研究提供经费保障,邓小平回应说“这是一个新方法,我们没有经验。但只要是新的事物,管它对不对,管它成功不成功,试验一下。”([6],页1060—1061)邓小平还当场指示有关部门给予落实。就这样,在邓小平的支持下,中国国家自然科学基金会得以成立,并于1986年初正式运行。

四结语

邓小平与李政道的互动交流不拘形式,有单独接见、共同接见、书信交流、相关批示、现场交流等多种方式和途径。仅就面对面的会见而言,根据笔者的考证,从1974年到1989年,邓小平与李政道至少会见14次;1979年至1989年的11年间,邓小平年年会见李政道(1982年除外),有时一年还不止会见1次,1984年二人的会见更是达到3次之多。邓小平与李政道的14次会见,其中的10次在《邓小平年谱(1975—1997)》里都有明确的记载,而另外4次会见因《邓小平年谱(1975—1997)》记载不详等缘故,常被研究者忽视。但这4次会见同样具有实质性内容,是邓小平与李政道交往历程中的重要组成部分。在海外华人中,能够如此频繁受到邓小平的接见与高规格礼遇,仅李政道一人!

当时正值中国改革开放的肇始,如何改革、怎样开放,都是全新的伟大事业,需要中国人摸着石头过河。在从封闭走向开放的过程中,全新的伟大事业急需向全世界“借智”,而积极听取、吸收海外华人杰出科学家的意见和建议,推动相关领域的先行先试,不失为一种有效的办法和选择。邓小平之所以如此重视与李政道等海外华人交往交流,听取他们的意见和建议,正是时代呼唤的结果。

另一方面,李政道都是在他熟悉的科技和教育领域向邓小平建言献策,强烈的报国意愿、杰出科学家的远见卓识、丰富的科学实践经历、对世界科教事业发展的深刻把握,使得李政道能够针对中国的情况和国际发展趋势提出具有可行性和可操作性的意见和建议,因此效果非常好。实践证明,这些建议都是符合中国改革开放发展需要的,而这又反过来提升了李政道建言献策的分量,实现了良性循环,这就可以解释邓小平为什么如此频繁地接见李政道并高度重视李政道的意见和建议。

作为海外华裔科学家,做一件有益于祖国的事不难,持续不断为祖国做贡献则很难。李政道就是后者,他的赤子情怀与卓越贡献经受了时间和历史的检验。在改革开放进入新的历史阶段的当下,如何充分发挥好海外华人的作用,是一个具有现实意义的重大问题,邓小平与李政道之间的交往交流,或许会带给我们一些有益的启示。