受加州理工影响的台湾学子

王作跃 张志会

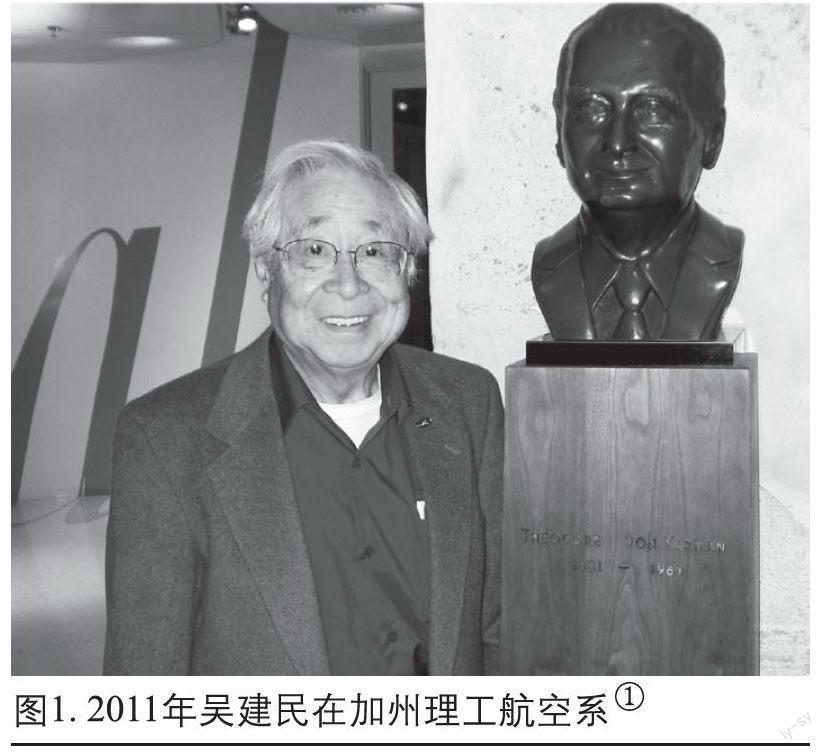

访谈整理者按吴建民(Jain-Ming“Jimmy”Wu),气体动力学家,1932年生于南京。1941年他被迫进入上海日租区的日本寻常小学读书,后成为全校学生总队长。1947年随母亲到台湾,就读于台湾师范学院附中,结识女友林颖珠,并受她的影响转学工程。进入台湾大学后,他选择攻读机械工程系航空组,1955年获台湾大学机械工程学士学位。为了积累赴美留学的费用,他从台大毕业后当了两年编译官。1957年因慕名钱学森而赴美留学,在明尼苏达大学学习一段时间后转投加州理工学院,于1959年、1965年在加州理工分获硕士和博士学位,1959年与林颖珠(1963年获得航空博士)结婚。毕业后任田纳西大学太空研究所讲座教授、气体动力学教研室主任、美国国家导弹技术委员会宇宙航行研究顾问、美国波音公司和德国MBB公司顾问。他为台湾航空事业的发展作出了重要贡献,并积极与中国大陆进行学术交流。1975年起,多次应邀来华讲学,接受大陆访问学者和研究生,受聘为北京航空航天大学、南京航空航天大学和西北工业大学等高等学校名誉教授。他建议中国研究美国一流大学的管理,学习美国的精英文化,培养顶尖人才。

受访人:吴建民

访谈整理人:王作跃,张志会

访谈时间:2011年1月20日、2011年2月1日、2012年11月28日(以上为王 作跃访谈吴建民)、2013年9月16日(王作跃、张志会访谈吴建民、林颖珠)、2016年6月4日(王作跃访谈吴建民,后期张志会对吴建民、童秉纲、吴介之、马晖扬有补充性邮件访谈)

访谈地点:加州理工学院

一不改名字的学生总队长

王作跃(下称“王”):吴先生,请您简单介绍一下您的家庭背景。

吴建民(下称“吴”):我1932年阳历八月十三日出生于南京。我是老大,下面还有一个弟弟。父亲叫吴达三,意为他要达成三件事情,哪三件事情我不知道(笑)。母亲叫王逊雪,台湾人,受过普通教育。

王:你们老家在什么地方?

吴:我父亲是一个农家子,到底是在大陆还是台湾出生,已经无从可知。他刚生下不久就被给过继到了吴家。吴家老家在福建和台湾之间。曾祖父是做商船贸易的,那时他有三条帆船在福建和台湾之间往来。曾祖父有五个小孩,我的祖父是第三个孩子,在他那一辈已经定居台湾。我父亲19世纪末刚到吴家的时候还是清朝,祖父很早就去世了,父亲是家中独子,继承了我曾祖父母五分之一的遗产,当时很有钱。

王:您父亲是学医的?

吴:对,他后来在台北医学院(当时是医专)毕业,当时念医很难,他同届的同学不到四个,后来他又去日本学医。那时候鲁迅在内的这批人都是留日的,留美的很少。父亲因为反日,和母亲在台湾结婚后就一起去了南京,他在那里开了咸宁医院。很多像我父亲一样曾经留日的人都是反日的。例如,郑成功的后代郑明能也曾留学日本,1937年后因不满日本对台湾殖民统治,也从台湾到大陆工作,为了不连累家人,他将原名郑守让改为郑明能。

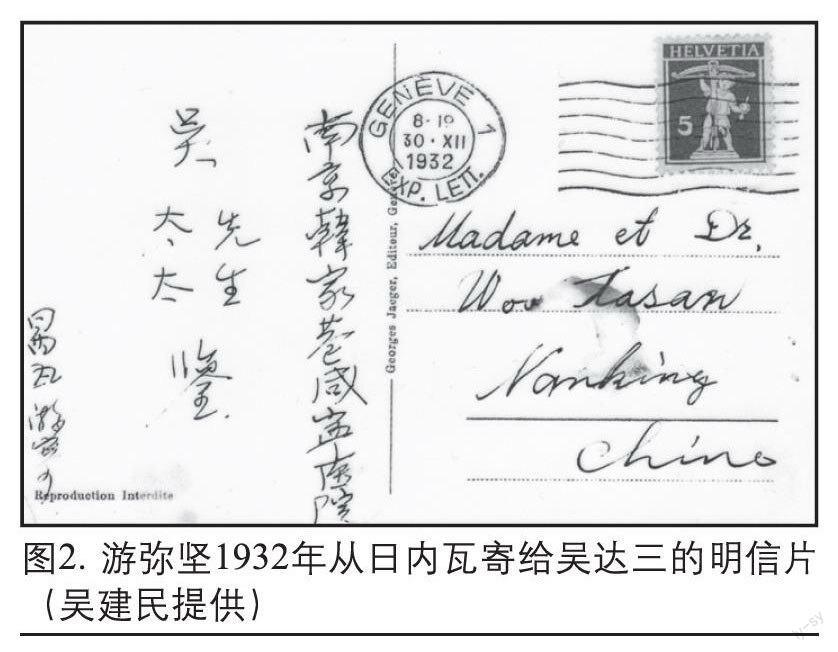

20世纪20年代的时候,父亲是南京前十名之内登记的医师。这个明信片是他的朋友游弥坚1932年从日内瓦寄给我父亲的,地址是南京韩家巷咸宁医院。游弥坚是顾维钧的秘书,台湾光复以后他担任过台北市市长。医院在新街口,国民政府附近,现在已经变成商场了。房子共三层,第一层是诊所加药房,第二层是病房,院长的家人住在第三层。医院第二层有两个头等病房,是单间,我母亲跟我讲,那时头等病房里有个很有名的病人,叫蒋百里。蒋百里毕业于日本军官学校,曾任保定军官学校校长,比蒋介石的资格还老。

蒋百里跟我父亲讲话都用日文,他告诉我父亲,他住院是因为“政治病”。蒋百里曾经被蒋介石抓起来,跟他一起被抓的几个人都被枪毙了。他从狱中出来后,因是蒋介石的学长,蒋介石没敢动他,又很怕他反叛,于是他就佯装生病,自然生病了就没法造反。他用日语跟我父亲讲了原由,我父亲就给他开了住院证明。我后来才发现,钱学森和蒋百里的女儿蒋英是夫妻。这个世界真小。

王:这算是一个很有意思的历史插曲。

吴:游弥坚也是留日的,还有一个叫黄朝勤,后来做了台湾省第一个省议会的议长。我家因为要给病人做饭吃,厨子也一并做饭给我们家里人和这些客人吃。游弥坚、黄朝琴这些人就常到我父亲那里跟他聊天,然后一起吃饭。

王:当时这些人都在南京政府做事?

吴:很多人在军官学校任职。游弥坚在当顾维钧的秘书之前是军官学校的教官。后来因中日关系恶化,蒋介石国民政府认定这些人都是间谍,游弥坚还曾被抓起来。郑明能的哥哥、姐姐都是留日的,他的哥哥也是军官学校的教官。郑明能听他哥哥讲,有人得到消息说中央政府要抓捕这些人,就来告诉我父亲。这些人早就知道我父亲在保护蒋百里,游弥坚和黄朝琴通通往重庆跑,也劝我父亲一起逃跑。但我父亲没有办法跑,只好将医院兑现之后,跑到上海公共租界。这个公共租界是英法共管的,相对比较安全,当时鲁迅也在那里。

王:您父亲逃往上海租界大概是哪年的事情?

吴:这是1936年抗战前夕。父亲把南京的医院兑现之后,就跑到上海虹口,在一栋租住的小楼内开了“达三诊所”。这座小楼位于上海公共租界南京路边的赫德路(Hart Road)上,现在是上海市的历史建筑。当时诊所在一楼,我们住在二楼。1980年,我从香港进入中国大陆,在乘坐从香港到广州的火车上偶遇华人女作家李犁。很久之后,我看到《世界日报》上刊登了李犁女士撰写的文章,才得知,张爱玲后来曾居住于那栋楼的五楼,她写到那栋楼快要拆了。我一看路牌,就是我们当时住过的那栋楼!我在那里念完美华幼稚园后,又在美华小学念了一年级。

1937年卢沟桥事变之后,日本人还不敢擅闯公共租界。1941年珍珠港事件之后,日本人就开始随意出入公共租界,势力非常嚣张。日本人问我父亲为什么把医院开在公共租界?你的小孩子为什么不去念日本学校?我父亲一看不对头,又要被抓起來了!他也不能丢下诊所一走了之,就把诊所关了,搬到日租界去。日本人在那里开设了日语教学的寻常小学。我进了第四小学,后来又转学到位于虹口附近的第六小学。

王:是不是因为您父亲是留日的,讲日文,才让您去上日文学校?日本人不可能让所有上海人都把孩子送到日本学校去。

吴:不是,是因为台湾成为日本殖民地后,过继到台湾的父亲有了日本护照,日本人就认为他是台湾人。所以我在日本小学接受了日本教育,日语很好。我父亲在我读小学四年级的时候去世,死于心瓣问题突发。他小时候得过猩红热,发高烧,一个心瓣受了损伤。我父亲去世后,葬礼有两种仪式,一个是日本式的,一个是中国式的。我的导师横田三郎也过来参加了。我非常佩服他。他曾向校长推荐我,说这个学生太优秀。所以我五年级的时候是全校学生总队长的候补,六年级变成全校学生总队长,相当于模范学生。如果我發现哪个学生做得不对了,就可以当场训话,他们对我非常尊敬。日本学生是有名单的,我的名字一直是吴建民,从来没有改过名字。我在日租界就是在这种状态下长大的。

王:日本学校要求台湾学生都改名吗?

吴:要改。当时在上海市的日本学校内读书的台湾人并不多,95%都是日本学生。后来学校有人提出过要我改名字,但也没有强迫。我以中国人的名字当了他们的学生总队长,还可以骂那些写着日本名字的学生。1945年,我进入日本上海中学。

王:整个学校记得有多少学生吗?

吴:我不清楚了,总有几百个学生。学校里做体操时一开始是分成两队,一个白队,一个红队。你要是进白队的话,就要宣誓效忠白队,反之亦然。我当时进的是白队。所以他们就是要很早就养成你的一种效忠精神、团队精神。后来人多了,又有了绿队。进了中学以后,我一年级在IB班,这个班的学生的衣服上,一边写着罗马I字,一边写着B。当时成绩还不错,做了班长。后来我变成班长后,写法就变成左边是IB,右边是樱花,日本的国花。

一个学期还没结束,抗战就结束了,学校也随之解散了。我父亲留下来一点遗产,但当时物价飞涨,我们一下子就很穷了。当时学生上学都带便当到学校,我后来吃的东西越来越少。抗战胜利后,我母亲带我回到南京,医院的房子还在,我们就把一层和二层租出去,靠租金过活。

王:您后来回到南京后在哪里上中学?

吴:1946年,我进了南京当时最好的中学——金陵中学,继续读初中一年级,学校语言从日文变回中文。我母亲非常重视子女的教育,每到一个地方都要问,哪个是最好的学校?当时中央大学有附中,金陵大学也有附中。中央大学的附中还没有从四川迁回来,所以当时金陵大学附中是南京最好的中学。金陵中学是美国传教士办的,学生的座位排序按姓氏拼音的首字母如ABC排序,我是W,坐在教室最后一排。我那时得了近视,看不清黑板上写了些什么东西。好在我很聪明(笑),在路上捡到人家丢掉的眼镜,打开镜框取出镜片放在口袋里,上课时就靠一个镜片看黑板。那个时候配不起眼镜,我又喜欢打球、踢足球,也想不起配眼镜。

二台湾师院附中教育历历在目

王:您什么时候到台湾的?

吴:1947年,我恐怕已经念初二了。父亲过世后,母亲说既然生活困难,我们就回台湾看看。我母亲的老家是台湾,她的姐妹和父亲家有些亲戚留在那儿。母亲带着我和弟弟就回了台湾,本来只想看看能否在台湾谋生,后来就留在台北了。

王:到台湾后您在哪里读书?

吴:到了台湾以后我母亲就找父亲的朋友游弥坚市长,问你们这里哪个中学最好?游市长就讲,我们这里刚刚要成立一个师范学院附属中学,刚要招募学生,你就进这个学校好了。我就去申请,也不用考试就可以直接入学。这所学校在日本占领时期叫第三中学。日本战败后,不是一下撤退的,学生还要上学,学校改称和平中学,取义“和平”。随着日本人撤退,进入这所学校的中国学生越来越多,学校改名叫师院附中。这样,1947年我就去了才刚建校的台湾省立师范学院附中(现在叫师大附中),跳了半年直接读初三,此后一直念到1951年我高中毕业。

师院附中设有初中和高中,师资优秀,学术风气自由,以数码编班号,男女同班,秉承男女绝对平等的观念,培养学生不认输的奋进心。

开学注册那天,我因为心急,天没亮就骑着自行车进了附中,校内空无一人。等了好久来了小办事员。我拿着南京金陵中学初二的成绩单,要注册成为初三的学生。我的学号是4001,是附中第一个注册的学生,也是早晨升旗点名时第一个被点到的学生。

师院附中的开学典礼上首先给和平中学的优秀学生颁奖。有个女生以二年级第一名的成绩跑上台拿奖,我心想这个女生可了不起,我要去追她(笑)。那个女生就是林颖珠(Y.C.L.Susan Lin)。林颖珠是1947年“二·二八事变”之后到台湾的,比我早到半年。她也是1932年出生。她是我有生以来唯一的女朋友。我们两个从9年级开始同班,之后一直是同班同学。到高三的时候,大家就知道我们已经是一对了。

附中创建时初中部和高中部各分为三个年次,以忠、孝、仁、爱、信、义、和、平、敬、诚……等字来分班。我们男女生合班,1947、1948两年如此,1949年曾有一个学期男女分班,但到了1950年秋天起又男女合班了。

学校学术风气自由,启发学生独立思考。高一时我们三班举办了一场辩论比赛,题目是“环境与遗传哪一个对人生更重要”,在大礼堂里双方队员轮流上场,激烈辩论。我选了“遗传为重”组,不知翻阅了多少本书。从“龙生龙凤生凤,老鼠的儿子会打洞”开始,说到大脑如何影响人的思考,思想又如何影响人生。林颖珠选的是“环境更重要”,辩论实在精彩,以至于评判老师认为我们打了平手。

当时在台湾考大学时分成三组:一组是文科,对应文、法、商学院,一组是理科,对应理工学院,第三组是生物组,对应医农学院。那时还没有统一考试,台大先考,接下来是台南工学院、台中农学院、台北的省立师范学院……为应付这种分“院”考试,师院附中也想分成文、理、生物班,但生物班太小了,最终还是分成文理班,且依旧男女同班。为了教学方便,数学老师以1949年大考的数学分数而分班,而不以理、文或农、医分班。从此附中方以数码编班次,我们1950年上高三时便分成高10班(春季班)、高11班、高12班、高13班,且数字越大分数越高。这样数学程度好的班级,老师们教物理和数学的时候可以提高难度,等于精英教学。

附中一贯秉承男女平等的理念。当时附中的制服是男生穿卡其长裤和衬衫,而女生是白衬衫蓝裙子加白领带。冬天很冷,班上女生觉得太冷而不能穿长裤不公平。她们就想出一个妙法,把长裤穿在裙子里面。早上升旗时我们班上的女生绝大多数都是这种打扮,校长发脾气说要开除这些女生。我们数理化老师们替这些女生说情,说她们都很优秀,恰好当时班上有个女生是保安司令的孩子,这件事情就平息了。后来家长会也要求冬天时女生可以穿长裤,校长批准了此事,也算实现了男女平等。

老师们教学认真,又不要求学生背死书,现在想起来我们受益匪浅。我们教导主任嫉恶如仇,教导我们要做正派的人,让我们受到了很好的做人品格教育。这也使得附中学生后来在社会上、职业上出类拔萃的成就。

三受女友影响在台大学工程

王:后来您和女友林颖珠一起考入了台湾大学,又成了同学?

吴:是的,我们1951年进的台湾大学(简称台大)。我们高考的时候只有一个全台性大学,就是台大。中国大陆的高考是“一考定终身”,当时台湾还没有什么“联考”(现在有了)。国立台湾大学在台北,台南就是台南工学院,是省立工学院。当时台南工学院为了不让学生们同时考两个学校,故意把考试日期设定成跟台湾大学的考试有一天是重叠的。很多人考台湾大学第一天考糟糕了,就连夜坐夜车去考台南工学院。

王:上高中时就想学工程吗?

吴:我父亲是医生,我一直想要念医,所以我对生物很感兴趣。我很懂昆虫,那个时候我床底下有很多昆虫标本。林颖珠平时到我家来,我就给她解释各种不同虫子的特性与生态。我告诉她,我想要念医,也劝她念医。她说她最看不得的就是血,不能念医。她还说,中国这么弱,要靠工程才能起家,她是一定要念工程的。

王:后来怎么想到要念航空呢?

吴:念完三年高中,因为林颖珠,我就想念工程了,也在想什么比较好玩,会飞的比较好吧。当时台大机械工程系有五个组,航空组、热机动力组、机械制造组……因为我物理念得比较好,就选择了要念航空。我们两个人非常独立,我转向学工程是受了我夫人的影响,但是航空方向是我挑的。我挑了航空后,她要念机械工程兴国,就挑了热机。

王:田长霖是不是也是读的热工程?

吴:是的。林衍茂(Yen-Mow Lynn)、田长霖(Chang-Lin Tien)都是我在台大机械工程系的同班同学。林衍茂我们5个人在机械系航空组,田长霖和林颖珠是在热机动力组。当时台湾(尤其是科技经济领导人李国鼎)想发展机械,所以机械系是双班制,每年有两个班,80多人。而其他系只有一个班,40来人。1951年我们入学时,两个班里只有林颖珠一个女生。当时的机械系还要拿锤子去敲打做工。我跟林颖珠都是相对独立的,各自拿着锤子敲打。台大的学位论文我们是共同核心作者。

张志会(下称“张”):还可以允许核心作者合写的毕业论文?

吳:是,可以有三个人是核心作者,我们是两个人。当时我们做反式活塞发动机设计,一个人做太难了,需要两个人一起做。那是我们一辈子唯一合作的论文,做得非常好。此后再也没有同时发表过文章,在科研上有意相互独立。

四做翻译官筹钱赴美留学

王:1957年的时候你们离开台湾去美国读研究生,您去的是明尼苏达大学,林颖珠先生去的是俄亥俄州立大学?

吴:是的。1957年离开台湾到美国求学时,我用一个小小的玻璃瓶装了家乡的泥土带来,一转眼已经快60年了。

当时台湾大学没有研究院,学士学位是毕业最高学位了。我们是1955年从台湾大学毕业的。毕业后我很想到美国来读研究生院,但由于我父亲很早过世,我口袋里哪里有钱,连船票都买不起。突然间,学校里公布出来要招考编译官的信息。当时朝鲜战争刚刚结束,美国决定要“保护”台湾,因此把美国海军第七舰队开过去。美国跟蒋介石讲,你要什么东西我给你什么,枪、炮、飞机之类的都给。当时美国向台湾出售F84战机,他们自己的飞机F86飞到台湾后也需要维修,但是手册全是英文的,台湾士官看不懂,美方的维护顾问又不能用英文给中国的军官进行讲解。美军就建议到台湾大学等高校,通过英文考试招收一批编译官。

被考取录用后,我们要先接受3个月的军事训练。被接收为编译官后,身份马上变成少尉军官。我们的上司叫联络官,是真正的军人。我们负责在办公室翻译维修手册。有需要时随美军顾问去飞机维修厂,坐着吉普车到处视察,碰到中国人看不懂的技术问题就给他们解释,也告诉维修顾问美国物资运过来之后到了哪里,当地需求情况怎样。

编译官工作的好处是可以学口语,薪水又高,又是美国人出钱。我的薪水是当时部队少尉的8倍,这样我就有费用来买飞机票或船票了,不然我做梦都没办法到美国来。编译官制度规定一定要工作至少两年方可离职。两年后,我申请到了美国的研究生,坐飞机到了美国。

五台湾去加州理工学院求学的第二人

王:当时是想着去加州理工?

吴:对。我们在台大念航空系的时候,天天都谈冯·卡门(Theodore von Karman)。当时听说冯·卡门在加州理工,而且他非常喜欢中国学生,特别是钱学森。也听到早一些回大陆去的钱伟长,以及钱学森的左右手郭永怀都是加州理工毕业的。我们当初的想法就是来投奔冯·卡门,不成的话就找钱学森。当时华人在加州理工航空系断了代。我们听说钱学森曾经在那里,但是不知道他1955年已经回大陆了,这或许跟台湾封锁消息有关。

后来我和林衍茂想到加州理工来。林衍茂跟我同一年从台湾大学毕业,当年是台湾大学时机械系毕业生的第一名。他本科毕业后在台湾服兵役一年,后成了预备军官,遂可以脱离军营。而我只好去当两年的编译官。因此林衍茂比我早到美国,是第一个进入到加州理工读书的台湾人。

当时林衍茂申请加州理工航空系,该系教授塞克勒(Ernest E.Sechler)一看是中国学生来申请,很感兴趣,但是不清楚台湾大学的情况。他告诉林衍茂说,我不直接接收你,你先考试,考试通过后再录取。塞克勒把加州理工研究生院航空系硕士生的期末大考的所有题目都送到美国驻台湾大使馆,林衍茂就大考特考了一整天。

王:您说的那些考题是考硕士生的?

吴:对,硕士生的期末考试题。加州理工古根海姆航空实验室(Guggenheim Aeronautics Laboratory at California Institute of Technology,简称GALCIT,中文一般称为加州理工航空系)是研究生院,没有本科生。当时林衍茂参加的考试内容就是分析力学、流体力学等每一科目的期末大考题目,考试可以翻书。

王:所以是开卷考试?

吴:对,加州理工的考试多半都是开卷考试。林衍茂当时考试时看到有个条子:题目很多,你不需要做所有的题目,只需做你想做的题目。因为我跟林衍茂是同班同学,他跟我讲,当时考试的时候他吓了一跳。以前考试的时候一张纸已经不得了了,这个试卷有上百页的纸张,像一本书一样厚。后来考试成绩出来,他考过了,1956年到了加州理工,成为第一个来加州理工读书的台湾人。

王:您在他之后也应该算是比较早来加州理工的台湾人了?

吴:我是林衍茂之后从台湾过来的第二个进加州理工的人。我1957年申请美国研究生院的时候,既申请了加州理工,也申请了别的学校,但加州理工一直没来通知,明尼苏达大学录取了我。此前林颖珠已经去了哥伦布市的俄亥俄州州立大学。同年9月,我从台湾乘飞机到美国旧金山,再坐火车到林颖珠那里。本来我想跟她在同一个学校念航空,她说你来得太晚了,已经没有名额了。没办法我就只好再坐火车去明尼苏达大学,在火车上我正好听到那年10月4日苏联发射第一个人造卫星(Sputnik)的消息。

1957年底或1958年初,我刚在明尼苏达上了一个学期的课,就接到加州理工的录取通知,但告诉我没有奖学金。我马上就从明尼苏达停学,想挣点钱去上加州理工。我在明尼苏达当地找到了一家最早制造助听器的公司,在那里做工程师一直到1958年夏天。当时林颖珠的一个朋友也要到加州伯克利去,我们就一起开车到伯克利,然后我坐火车到加州理工所在的巴萨迪纳报到。到了以后,塞克勒教授帮我在系里找到一个工作,我很感谢他,后来我们的一个儿子就以他命名,也叫欧内斯特。塞克勒也是冯·卡门的学生,是冯元桢(Yuan-Cheng“Bert”Fung)教授的导师,后来做过加州理工航空系主任。

王:还有其他台湾学生跟您同期来自台湾吗?

吴:跟我同时进加州理工的还有一个台湾来的柯威廉(William Ko)。他在日本占领时期念的台湾大学,他上大三时日本投降了。他的祖父是加拿大人,在日本占领台湾之前,跟当地高山人结了婚,留在了台湾。他祖父对台湾贡献很大,设立了一个很有名的医院,把西方的思想带到了台湾,当地人都很尊敬他。我申请加州理工的时候,柯威廉还没到,后来我们一起报到的。柯威廉后来一直在爱德华空军基地工作,还出了一本画册。德克萨斯的约翰逊总统图书馆(Lyndon Johnson Library)里約翰逊总统的大肖像就是他画的。

梅强中(Chiang C.Mei)也是跟我同一年进入加州理工的,他的导师是吴耀祖(Theodore Y.Wu)先生。我虽上过吴先生的课,但跟他没有太多来往。但我跟梅强中很熟悉,我们在台大时我们就是同学,他在土木系,我在机械系航空组。他和林衍茂都是天资很好的,考台湾大学的时候,他是第一名。他先拿了斯坦福的硕士学位,1959年又到加州理工读博士,一开始是航空系,后来转到水文方面,之后做了麻省理工的教授。

王:在你们之后,又有不少台湾来的学生到加州理工就读?

吴:我们是到加州理工的第一批台湾人,因为我们的表现都很好,后来加州理工就对台湾来的学生敞开大门了。具体有多少我不太清楚,后来这些人基本都留在了美国,因为当时台湾没有航空(大陆当时倒是有航空了)。

六加州理工和航空系的学习生活

王:想必您对加州理工求学期间的经历印象深刻。

吴:是的。最近看完《钱学森》这部电影后,我深夜难眠,电影里所呈现的加州理工的景象跟几十年前非常相似,勾起了我很多过往的回忆。

我到加州理工就是希望追随冯·卡门和钱学森。钱学森是1955年乘船返回中国大陆的。我是1958年8月到达加州理工的,相隔不到三年。我初到加州理工时,住在校一栋木造三层楼研究生宿舍,这也正是当年钱学森当学生时住过的地方。这栋宿舍离我们上课与做研究的古根海姆航空实验室不到一百米。当然,现在这栋楼已经不存在了。

我在古根海姆航空实验室度过了六年的时光,中间休学两年工作。这栋楼是栋地上三层、地下两层的五层楼房,当年加州理工邀请冯·卡门来帕萨迪纳(Pasadena)建造世界上最大的风洞,创建世界最顶尖的航空研究所,冯·卡门提出的一个条件就是这栋楼房。当初是先建好了有曲面的薄保护墙,用它把大风洞完好地包住,再用平面墙将这栋楼隔成五层的。

王:错过了钱学森,那您见过冯·卡门吗?

吴:我跟冯·卡门见过两次面,我不仅去过他家,他还给了我相片,在上面签了名。冯·卡门人很好,我们都很尊敬他。

王:您当时对加州理工航空系了解吗?

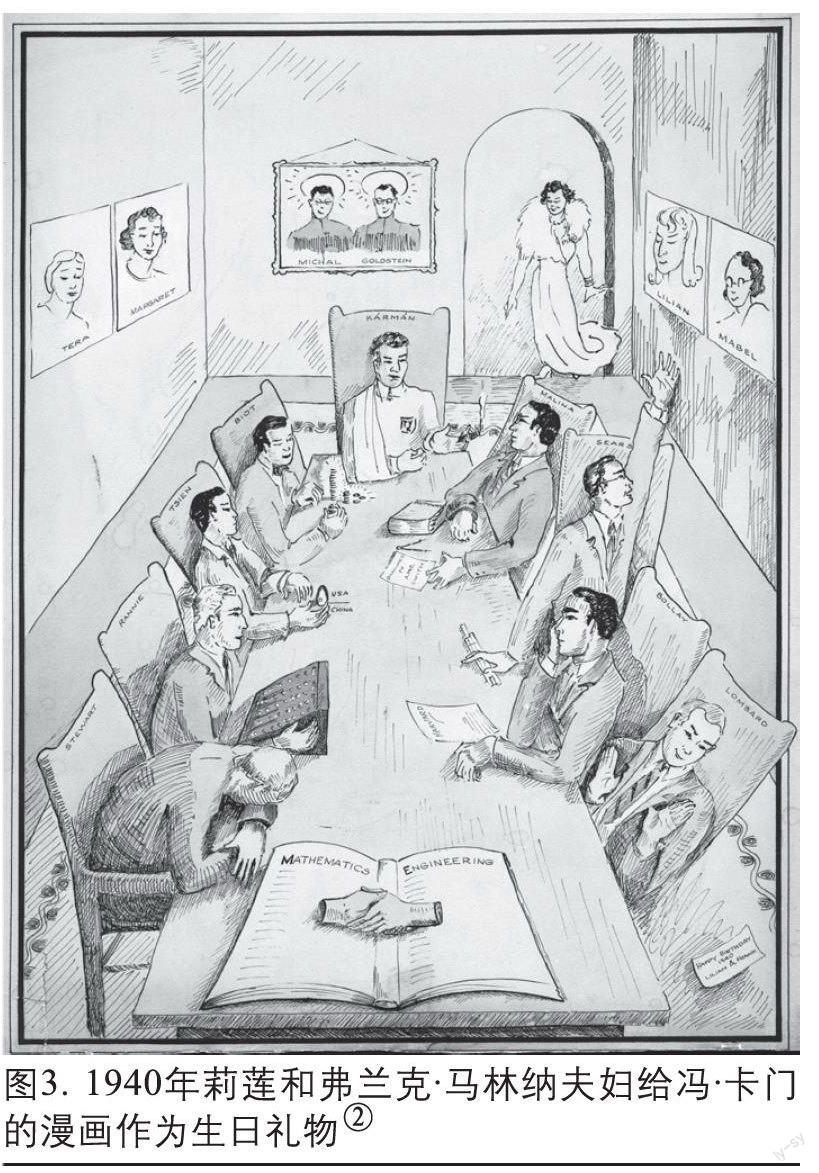

吴:听说过一些故事,比如1940年马林纳(Lillian and Frank Malina)夫妇画的这张漫画,含义非常多,图上每个人都有表情,代表他的个性,有三点最值得注意:

第一点,冯·卡门在正中央,他后面墙上的两个人米甲(Aristotle D.Michal,加州理工数学家)和戈尔茨坦(Sydney Goldstein,剑桥大学流体力学家)是他崇拜的人,所以头戴光环。最前面的大书上写着数学和工程,两只手握在一起,表明数学和工程相互结合才能把航空做好。而他左手正对着“工程”一词,在悠闲地抽烟;右手正对着“数学”一词,胳膊缠着绷带,表明他数学运算能力差,需要帮手。左边离冯·卡门最近的是莫里斯·毕奥(Maurice A.Biot),他前面摆了很多钱,说明他这个人把钱看得很重。他旁边坐着钱学森。你看毕奥在做什么?他已经不坐在他的椅子上,占了一半钱学森的位置。他在挤钱学森!

王:马林纳太厉害了,已经看出来毕奥要侵占钱学森的位置。

吴:冯·卡门需要应用数学的帮手,把他在工程上的天才设想变成可计算的公式。毕奥的应用数学很好,1942年跟卡门合作写了一本书《工程中的数学方法》,正在事业上升期。钱学森1939年拿到博士学位,数学也很好。毕奥知道冯·卡门看上钱学森了,想着如果不把他挤走,将来可能就危险了。钱学森拿着一个鸡蛋,桌子上一边写着USA(美国),一边写着China(中国),鸡蛋自由摆动到哪里,他就决定到哪里去。第二点,地毯上一波一波的花纹代表着卡门涡旋,冯·卡门据此成名。第三点,画面左侧有规律的线条是层流,右面杂乱的线表示湍流。

还有不少有意思的细节,比如钱学森另一侧是兰尼(W.Duncan Rannie)。他手里拿着个手摇计算器,表示你们说的我都要算一遍,不然不相信。再边上是斯图尔特(Homer J.Stewart),以聪明著称,觉得他们聊得没有意思,就趴在桌子上打瞌睡。冯·卡门的秘书像都挂在墙上。画面右侧离卡门最近的马林纳面前摆放着词典,他正在思考火箭小组同伴史密斯(A.M.O.Smith)画的草图。隔壁波利(William Bollay)心不在焉,想他反正是要到哈佛去的。威廉·西尔斯(William R.Sears)正对着墙上的太太梅布尔(Mabel)打招呼。而漫画的落款上写着莉莲和弗兰克·马林纳夫妇祝冯·卡门生日快乐。

王:这些掌故很有意思。您的博士论文的方向是什么?导师是谁?

吴:我的导师是斯图尔特,博士论文是关于卫星理论及其应用的,主要是利用卫星探测地球的形状。我在加州理工期间,马布尔教授(Frank E.Marble)和塞克勒教授都给了我很多指点和帮助。林颖珠则跟从李兹(Lester Lees)从事特超音速(hypersonic)研究,hypersonic这个单词是钱学森发明的。

王:您当时是不是很快就适应了加州理工的学习生活?

吴:加州理工的課程设计很独特。我刚刚来加州理工的时候,就很奇怪,为什么这边很多课程是9个学分?上课算3个学分,习题算3个学分,大考3个学分。习题跟上课内容不一定有关系,考的内容也跟你平常做的习题不一定有关系。如此一来,学生们就必须去看很多书,学生打的基础非常广泛。有的课是6个学分,如实验课,3分做实验,3分考试。还开设了科学哲学课,也是6学分,听课3学分,大考和总结心得是3学分。

很多人认为美国学生不念书,其实不然。美国名校的学生自我要求都很高。当我在美国念书时,班上最用功的不一定是中国人。那时我进了加州理工之后,还以为自己进了监牢。我读硕士那一年,都不知道世界上发生了什么大事。后来有次念书念得鼻血都留下来了,滴到书上。1959年,我们在俄亥俄结婚以后我说服林颖珠到加州理工来念博士。有一天我去接她,开车到帕萨迪纳后,我告诉她,你要拿出地图来找路。她说,你住在这个城市已经一年多了,还不知道方向么?我说,这些街道我都不认识,因为我整天都在读书(笑)。

念到这种程度,我以为我很用功了。从加拿大来的罗什科(An~ol Roshko)是冯·卡门的学生,是我们很尊敬的一位教授。他说,“我当时也是这样念书的”。他认为,假如没到加州理工来的话,他就不是今天的罗什科。

现在我们家里还挂着我同班同学用水彩画的航空系的大楼。画面上有个学生正在月亮高照的午夜步出这座大楼,回宿舍睡觉,毕竟第二天清早还要返回大楼上课。

王:您提到过您读博士时曾经休学两年?

吴:是的。在加州理工读博士的第一个学期,我妻子林颖珠一直呕吐。我们开始都以为是流感。他的导师还认为是神经性胃炎,说很多新来的学生由于功课过重,都会出现这种情况。学校医务室给她开了一些治疗神经性胃炎的药,却一直都不见好。后来医生检查后说,她不是胃病和流感,而是要做妈妈了!就这么糊里糊涂,老大就来到了人世。没想到紧接着第二年的暑假,老二又生出来了,两个孩子相差只有13个月。一下子多出来两个孩子,我们的奖学金根本不够,生活负担增加了不少。

生完老大后,我们本打算大考结束后就两个人同时休学,去工作一年,攒点钱后再回来念书。我面试后第二天就有人要我去工作。那个时候苏联刚放了人造卫星上天,美国要拼命赶超苏联,当时航空专业的找工作相当容易。不过,林颖珠却迟迟没有收到聘用通知。

张:为什么她没有收到聘书?

吴:原来美国加州法律规定,孕妇在生孩子前后要有半年法定的休息时间。有公司告诉她休完6个月的产假后再去上班,没想到第6个月的时候她已经怀上了老二,就没有再回去应聘。既然找不到工作,她就回去上课;而我工作两年,挣钱养家。

张:那还真是蛮辛苦的。当时您休学主要是为了养孩子吗?

吴:这其中有个情况是,林颖珠生完孩子后就一直身体不好,有时候喘不过气来。后来去医院检查,被告知是先天性心脏病,心脏里有个大洞,足有五毛钱美金硬币那么大。她以前一直身体挺好的,所以我们听到这个消息后都很吃惊。当时心脏开胸手术刚出现不久,她这种病只能开胸,用心肺机器辅助完成手术。由于加州理工人学体检时就发现她心脏有杂音,当时也不知道心脏杂音是个问题,但确实已经存在这个情况了,保险公司就说他们不管。虽然当时医院的医生表示他们可以免除她的手术费,但帕萨迪纳医院光入院就要500块钱。那个时候她就想着赶紧把书读完,好找到一家愿意给她买医疗保险的公司。1963年,我妻子作为唯一的女博士生,从加州理工航空系毕业,我直到1965年也取得博士学位。她毕业后做手术需要大量血液,加州理工血库免费提供了血液,所以她的身体里流着加州理工的血液。

王:听说你们夫妇二人近年来一直在资助加州理工航空系的杰出教授系列讲座?

吴:是的。因为我们感谢加州理工对我们的培养和教育,我们毕业后一直也关注和支持加州理工航空系的发展。2010年开始,我们对加州理工航空系创办的杰出教授系列讲座进行了资助。每学期一次的杰出教授讲座,加州理工航空系都会邀请一位在航空领域有突出贡献的科学家来做报告,每次报告都以对我们的生活产生了重要影响的一位加州理工航空系教授来命名。例如2011年10月7日,我们邀请了加州理工学院应用和计算数学系教授侯一钊(Thomas Yizhao Hou)做讲座,讲座名称就是以吴耀祖教授命名的。迄今为止,这些报告在航空科学界产生了良好的社会反响。为了表彰我们夫妇二人对加州理工航空系的贡献,航空系邀请了我们夫妇二人于2016年4月1日出席了一场以我们夫妇二人命名的报告。

七校园内的诺贝尔奖获得者

王:加州理工虽然学校规模不大,却已出现了多个诺贝尔奖获得者。您在校期间跟他们有过交往吗?

吴:我初到加州理工当学生时被分到没有窗子的地下室,后来分到地上紧贴曲面风洞的二楼一间办公室,正对着走廊,也没有窗。再后来读博士时才分配到大门左边有窗户的办公室了,这时就可以看见来来回回走动的人群,见识过若干位诺贝尔获得者。

有一次有同学指着刚走过去的迪克·费曼(Dick Feynman)教授说:他就是那位有名的物理学教授呀!马上就要拿到诺贝尔奖了!他在物理学,特别是量子物理学领域的贡献很多,是一位非常了不起的人,为人又很幽默。我想他马上就会拿到诺贝尔奖而等待佳音,然而一年又一年过去了,他还是没有拿到。他终在1965年秋季拿到了这个奖项,而我已于6月参加了毕业典礼,离开了帕萨迪纳。但我听闻后依旧兴奋了一阵子。我当年在一层办公室的时候,还见到过得了化学奖和和平奖的鲍林(Linus Carl Pauling,1901—1994),以及后来得了诺贝尔生物医学奖的爱德华·路易斯(Edward B.Lewis)。

曾获得诺贝尔化学奖的鲍林在越南战争时非常反战,反对美国到越南打仗。他问加州理工校长杜布里奇(Lee Alvin DuBridge),可否借一间教堂,他来发表对越战的看法,遭到拒绝。1960年代的一天,鲍林提着一个很重的木箱子,在食堂前面的空地上一放,站到上面开讲。我当时正要去吃饭,正好碰见他。我心想他要干什么?就发现他破口大骂杜布里奇,说我们这个校长真糟糕,美国是个言论自由的国家,我因为反对越战,连一间教室都借不到。我今天只能站到这里,你们要吃饭和吃饱饭的人都过来听。我当时好惊讶!还有这种事!

张:为什么杜布里奇不让鲍林作反越战的演讲?

吴:密立根当校长,只接受私人捐款,以保证自由研究。后来,杜布里奇当校长时,跟密立根的理念大不相同,学校开始接受很多政府资助,而且在尼克松当总统之前,杜布里奇就跟他关系很深。如果他同意鲍林反对越战,既反了朋友,又反政府,可能影响学校的研究基金。

还有一件事我记得很清楚。1962年秋的一天,我早上吃饭时在帕萨迪纳报纸的首页看出这样一则消息“今年的诺贝尔奖由加州理工一位研究生得到了!”我哇了一声,这还了得?!于是,我匆匆赶到加州理工物理系。当时门口已经聚聚了一堆人,正围着一位学者。有人向大家介绍,就是这位鲁道夫·穆斯堡尔(Rudolf Mossbauer)得奖了,但他不是研究生,而是研究员。他在德国撰写的博士论文获得了诺贝尔奖。当然,加州理工很快把他升为物理系正教授,后来他在德国毕业的大学邀请他回母校,德国政府也出面要他回归德国。最后他确实回到了德国。

你肯定知道获得诺贝尔物理学奖的罗伯特·安德鲁·密立根(Robert Andrews Millikan)。他的儿子克拉克·密立根(Clark Millikan)也是学物理的,做了加州理工航空系的主任,也是我的老师。冯·卡门一来加州理工开创航空事业,密立根的儿子就在父亲的建议下做了冯·卡门的助手。当时二战打完了以后成立北大西洋公约组织(简称北约),北约要把其所有航空部分集中到一起,在巴黎设立组织。冯·卡门还没到退休,就到巴黎去了,变成那里的主任。密立根的儿子就接任了他的职位,成为航空系第二任主任。密立根凭借油滴实验获诺贝尔奖,实验所用的大木箱子很长时间就放在航空实验室的楼梯后面。

王:加州理工就是小而精的学校,除了教授,它的毕业生获得诺贝尔奖的比例也很高。您的同学中出现过诺贝尔奖获得者吗?

吴:是的,有件事我现在想来还是很兴奋。1958年的秋天感恩节,校长杜布里奇请刚入校的研究生吃火鸡餐。饭后,校长拉了一个座椅,站在上面,向我们这批新进来的研究生说:现在围着我的大概有两百多人吧。希望你们这群人里有一位会获诺贝尔奖,而且希望越快越好!哇!這时大家你看我,我看你,看哪一位好像会是得奖人?这些都是年轻人。有一位拼命地看着我,我对他摇摇手说,我是念工程的,与诺奖无缘(笑)。但就在这一群人中,有一位罗伯特·威尔逊(Robert Woodrow Wilson)后来得了诺贝尔物理学奖了!这就是我在加州理工的生活的真实写照。

八相识的华人科学家

吴:我这里有一本加州理工校友会编辑的校友资料,里面列出了加州理工的杰出校友。

王:钱学森是1979年被授予杰出校友的,周培源是1980年,谈家桢是1983年。为什么1985年又给了周培源一个杰出校友呢?

吴:据说因为第一次给他没要,所以说一定要再给一次。

王:林家翘(C.C.Lin)是1992年的杰出校友,冯元桢是1994年。沈善炯是1996年被授予的。叶公杼(Lily Yeh Jan)和詹裕农(Yuh-Nung Jan)也被授予杰出校友。他们是一对科学伉俪,都很厉害。1995年,叶公杼当选为美国国家科学院院士,但因丈夫詹裕农没有获得提名,她就婉拒了,直到第二年詹裕农也获得提名后,才接受。您读书的时候,加州理工有哪些华人教授?

吴:有冯元桢教授和吴耀祖教授,冯教授在航空系,吴教授在应用力学系。冯先生是冯·卡门学生的学生,我们上过他的经典力学课。

冯元桢在加州理工读博士时,考试是全A。他和柏实义(Shih I Pai)在中央大学学习时就用的是加州理工的教材,所以他说他到了加州理工就是在复习。今年(2013年)9月14日,我们还一起庆祝他94岁的生日。

冯先生在黑板上演算,学生说“你错了”。冯先生看看天花板,他说,“我的结果是对的,有可能在中间一两个地方导错了,但结果是对的。”“中间怎么错的,那是你要解决的问题”。而且冯先生讲课时天马行空,跟吴耀祖教授不一样。吴先生是仔仔细细一行一行地推,绝对不会有错。

柏实义加州理工博士毕业后回了国内,后来又重返美国,最后到马里兰大学当终身教授直至退休。我为什么对柏实义印象很深呢?因为我第一希望做冯·卡门的学生,冯·卡门不成的话,希望做钱学森的学生。钱学森也不成的话,就做柏实义的学生。我1957年刚到美国时,柏实义的第一本书刚出来不久。但我一直没有见过他。

王:我2011年12月份去華盛顿采访了黄云潮(Y.C.Whang)教授。他是成功大学毕业的,后来去了明尼苏达大学。您认识他吗?

吴:我认识他。他不单是成大毕业,我和他还曾经在隔壁的办公室里工作过。我读博时休学两年的时候,黄云潮也刚刚从明尼苏达大学毕业到加州来工作。

王:你们在明尼苏达见过吗?在时间上有重叠吗?

吴:见过。我在明尼苏达登记只有一个学期,但我和他在同一个研究生办公室呆过。他在明尼苏达大学研究生毕业后,就申请到了我后来在帕萨迪纳工作过的那个公司,我们做同事大概一年多的时间。他后来去了华盛顿天主教大学任教。我作为他的同事,给他写了推荐信。我没有去过这所大学,但很多年前我们在华盛顿的街上碰过面。这是一个很小的世界。你知道他在明尼苏达的导师是谁?是张捷迁(Chieh-Chien Chang)。

王:我知道张捷迁当时在清华大学给冯·卡门的助手华敦德(Frank Wattendorf)做过助理。

吴:张捷迁也是冯·卡门的学生。他还没有在加州理工拿到学位就离开了,恐怕有经济问题或者其他问题,不得而知。当时冯·卡门已经决定接受北大西洋公约组织的航空顾问一职,准备离开加州理工了。冯·卡门这个人很仔细,他离开之前想一想,他所有的学生里面是不是统统都很圆满?一下想起张捷迁还没有拿到学位,就把张捷迁叫回来,说你回来完成你的学位。所以张捷迁是冯·卡门离开加州理工时名下最后一个学生。受到冯·卡门的影响,我1996年从田纳西大学退休后,还有个学生没毕业。我告诉他不用担心,好好做研究,我会回去确保他拿到学位。我深深地受到了加州理工的影响,正如爱因斯坦讲的,你即使把学校学的知识统统忘掉了也无所谓,那些留下的潜移默化的东西才是你真正学到的。

王:您当时见过张捷迁吗?

吴:我在明尼苏达读硕士时见过他,打过招呼。如果我后来没有转学到加州理工,那么我可能会成为他的学生。后来他到洛杉矶来,我也见过他,可惜一直没有深交。

王:您跟大陆来的中国留学生有交往吗?

吴:说来我跟大陆科学家郑哲敏还有点渊源。郑哲敏是钱学森在加州理工招收的中国学生,他博士毕业后,于1955年回到中国。我到加州理工时,他刚刚离开。因为他要去中国先看看再决定是否回国定居,因此留下他的汽车,由一群中国留学生轮流开。没有想到我还开过他那部车子呢!对了,我还认识钱学森在麻省理工最得意的中国弟子。

王:是卞学鐄(Theodore H.H.Pian)吗?

吴:不,是沈申甫(Shen-Fu Shen)。钱学森在加州理工博士毕业后,不能直接留下来当教授,需要去外面转一圈。尽管冯·卡门很喜欢他,他还是去了麻省理工。沈申甫是钱学森教导出来的最得意的美籍华人,他后来做了马里兰大学的教授,一直到他退休。他快要退休的前几年,也到台湾去了,我们很早就认识,现定居在圣地亚哥附近。

九慕名哥特到田纳西大学

王:你们夫妇从加州理工毕业以后到哪里工作了?

吴:从加州理工毕业以后,我就到田纳西大学的航空太空研究所,后来成了哥特(B.H.Gother)讲座教授。我被哥特挑选出来,担任一个以他自己名字命名的教授,第三年他就去世了。二战期间,美国当时只有陆军和海军,没有空军。后来下属于陆军的空军将军阿诺德(Henry“Hap”Arnold)建议杜鲁门总统成立空军,他变成第一个空军总指挥官。冯·卡门建议阿诺德在田纳西州的特拉荷马市成立了一个阿诺德工程发展中心(Arnold Engineering Development Center,简称AEDC)。二战末从德国抓到美国来的航空专家哥特就在阿诺德工程发展中心当总工程师。

王:请您讲讲您后来到田纳西大学哥特那儿工作的过程。

吴:当年我从加州理工毕业后,正好要找个地方。有一个在加州理工做访问学生的人说,他刚从阿诺德工程发展中心(AEDC)来。那里在1964年10月将要成立一个航空太空研究所,正在招人。我就问那边有谁呀?他说是哥特。我说是教科书上的那个哥特吗?他说就是。

冯·卡门跟杜鲁门提出成立阿诺德风洞试验场,当时哥特所在的阿诺德中心正在设计世界第一大的风洞。因冯·卡门本人在巴黎,他就派他的学生和助手华敦德帮忙。要发展试验场,也一定要有研究生院来培养精英才行。哥特确实实现了冯·卡门的想法,他在田纳西大学创建了航空太空研究所(UTSI),担任新成立的研究所所长。

当时我有机会到斯坦福去,我夫人有机会到MIT去。但我们结婚还有孩子,不能两地分居。当时维吉尼亚理工学院给了我们两人的接收函,我们正准备接受。听到田纳西有哥特,我们就决定去他那里。哥特在洛杉矶机场对我们进行面试,当场答应了我们两个人都去那里任教的要求。我那时的想法是宁做鸡头不做凤尾。我是第一个博士毕业后去那个研究所的教员,当时那儿还没有任何建筑物,但是我们可以逐渐把它做大。

王:这样林颖珠先生又和您成了同事。

吴:是啊!除了短暂的男女分班外,中学时期我们一直都是同班同学。到了台大机械系我们又同班。虽然在美国念硕士不在一处,念博士时我们又同班了。世上如我们这般一直是同班同学的夫妻恐怕少有,乃人生一大幸事。

王:您见过华敦德吗?

吴:我到阿诺德工程研究中心的时候,他已经退休了。我到那里工作的第一年还是第二年,在中心的一次庆祝活动上见过他,也是我唯一一次见他。他拄着拐杖走路,见我是中国人,就跟我聊起他为什么拿拐杖的故事。我一想到他抗战初年帮助大陆清华大学建设风洞并得重病的事情,就很感动。

王:您初期做了哪些代表性的研究?

吴:我关于流动注射的推力向量控制(thrust vector control)的研究发在美国火箭学会的会刊(Journal of American Rocket Society)上,是说用台阶得到激波,成果得到加州理工马布尔教授的推荐,当时是世界上第一篇相关领域的论文。后来有个早于我毕业于加州理工的人,采用爆炸波控制理论(theory of blast wave control),喷气进去,引爆一个很小的炸弹,遇东西阻挡,也可以产生激波,进行推力向量控制。当时我这个研究成果并没有保密,我所有的研究报告只有一份是普通秘密级的,其他的都是公开的。美国对基础研究的一般都不保密,只有到了非常技术的层面才有所控制。

王:林颖珠先生后来做什么研究?

吴:我们运气不错。到了那儿发现田纳西大学有个叫约翰·迪克(John B.Dicks Jr.)的在做磁流体力学。加上她一共有三个教授做这个方向。迪克是做实验的,林颖珠是做理论的,她来了,迪克非常高兴。她后来幸运地做了一辈子磁流体力学,提出了不少相关的基础理论。迪克想要赚钱,后来开了个公司,林颖珠也加入了。她非常正直。迪克因为歪头脑很多,手下犯了些错误,后来校本部就把迪克拉下来,林颖珠就去当头。她手底下有135个人,已经没有办法好好教书了。后来里根总统上台,要把磁流体力学砍掉,林颖珠不会游说,为了解决手下人的生计问题,她就完全辞职成立公司,而且做的方向跟我和学校完全不相关,后来成立了田纳西中部第一家互联网服务提供商。1985年林颖珠获得美国女工程师学会成就奖,再加上我同年受聘为北京航空学院荣誉教授和田纳西大学太空研究所哥特讲座教授,我很激动,吟诗两首纪念。第一首:“女帅成就今扬名,衣锦荣归天下惊。名誉讲座平生愿,相得最是辉煌时。”第二首:“成就讲座两相辉,皆是昔年幼时梦。少小离乡攀高峰,青梅竹马达云端。”

王:不错!阿诺德工程发展中心(AEDC)有其他华人吗?

吴:有个中国人谢祖荫,他是柏实义在马里兰大学的最后一个中国学生,毕业后来到AEDC当工程师。他没退休之前就离开了,后来去了一个工程公司。

十对台湾航空教育的贡献

王:很多留美华人科学家不仅对美国的科学做出了贡献,很多人还对大陆和台湾的科技发展做出了贡献。请您谈谈您对台湾航空发展的贡献。您何时第一次回台湾?

吴:我1957年到美国后很长时间没有回去过,1971年夏天才第一次回台湾。20世纪80年代后回台湾次数增多,跟台湾航空界保持着比较密切的往来。我对大陆的贡献比较少,对台湾航空科学的发展还做了一点事情,主要是帮助培养航空人才和参与筹建成功大学航太研究所,这是台湾第一个此类航空人才教育机构。

我在田纳西大学当教授的时候,一共有27个博士生。台湾来的博士生有五六个,也有访问学者。第一个博士生就是台湾大学来的,姓苏,英文名称是Michael Su。他后来留在美国,在波音公司做到机身集成的首席工程师,从737一直做到777。

我的第二个学生是日本人青山欣也(Kinya Aoyama)。他京都大学毕业后,在日本空军领域做航空研究,从我这里博士毕业后,后来做到了日本空军风洞测试中心的负责人。我先后指导了5个日本政府派来的学生,其中3个博士2个硕士。二战后,日本大学不许教航空工程课,但哥特到日本访问时,日本政府问能否把学生送到我们学校,哥特表示欢迎。这些学生后来对日本航空工业发挥了重要作用。

但我印象最深的还是我1971年我第一次回台湾时收下的台湾当局派来的陈传镐。我当时在日本发表了一篇文章,先访问了日本,之后飞到台湾。我当时在田纳西大学已经是正教授,有些声誉了。结果到了台湾以后,人家都已经知道我这个人了,一定要我访问中山科学研究院。院长以前是蒋经国挂名,主持工作的副院长跟我深谈。问我能不能收一位学生?只送一位最好的学生来。我说,这个学生要念什么?他说,我们的风洞太差,希望这個学生能全盘了解风洞设计和实验。我答应了。他们后来就送了一个中校陈传镐。年龄比我还大一两岁,陆军军官学校出身,在成功大学拿了硕士。我很佩服他,非常用功,我就从风洞设计开始手把手教他,同时他和一个台湾大学来的学生帮我把风洞整个改组,将风洞试验段改成高亚音速(high subsonic)风洞。我本来对实验不感兴趣,但是我懂实验,需要时才做。为了他,我还开了一门叫风洞设计的课。此前从来没开过,他走了以后那门课也没有了。当时台湾已经开始建造风洞了。他拿了博士1975年回到台湾,学到的东西很有用处,很快被提升为上校,接管他们的风洞。我有一次回去,他说,老师,你虽然是我的老师,但是我没有办法跟你讲,因为我现在做的东西是不能对外讲的,请允许我问你问题,但是请你不要问我问题。但从他问我的问题,我能感觉出来是跟导弹和火箭相关的。我第二次再在台湾见他,他拿出一个模型来,他说天弓飞弹一号已经发射成功,他是副负责人,正负责人是蒋经国。他对我非常感激,他说老师你给我的教导非常有益。后来他做了中山科学院副院长,从少将变成中将了。

王:您刚才还提到您帮助建立台湾第一个航太研究所。

吴:台湾大学现在还没有航空系,他们把航空系放在了成功大学。当时成功大学也在机械系设有航空组。我有一个朋友叫赵继昌(Chi Chang Chao),他跟吴耀祖大概是同一时代的,在斯坦福大学担任教授,他的岳父姓蔡,担任过台湾驻日本的“驻日代表”。他和太太两人与台湾关系很深,二人20世纪80年代回到了台湾,但现在却好像住在上海。

他在斯坦福时,有一年本来想去台大访问研究,但是一到台湾李国鼎就建议他到台南去。因为那时候美国要跟中国大陆建交,不再向台湾出售飞机,台湾买不到飞机,战斗机的数量越来越少。蒋经国跟李国鼎讲,我们台湾也要发展航空工程。当时航空工业有两个紧急的任务,其中一个任务就是马上造一架飞机,叫做“经国号”。当时连草图都没有,需要培养人才。所以李国鼎就跟赵继昌讲,你能不能到台南去,我们给你经费,在航空系里成立一个航空太空研究所。当时成功大学已经有了航空系了。赵继昌学的是飞机结构,那么重的飞机要飞得起来,空气动力学最重要。赵继昌想起我就是学空气动力学的,想找我帮忙,我就变成了他的顾问。20世纪80年代初,我几乎每年都去台湾,帮助发展航空,有时候一年去两次,对他们制定的规划进行评论或修改。他第一次在加州见我时,我夫人还是大肚子,再见我的时候我儿子已经在哈佛大学了。马丁·塞墨费尔特(Martin Summerfield)也从美国去台湾,帮助发展航空。

因母亲病重,我1996年62岁的时候就退休了。因为太辛苦了,有一次我到台湾之后生病了,突然间要住院,还要医治我的胃出血。我将这段经历写下来取名叫《暂时的脱轨》,这篇文章当初被刊登在台湾报纸上。后来成功大学搞20周年纪念的时候把这篇文章重登出来。

王:您跟“经国号”的关系大吗?

吴:我跟“经国号”的关系不大。我去的时候台湾围绕“经国号”的事情已在跟美国联系了。当时他们有两个事情很紧急,一个是造飞机“经国号”,另一个是搞航空教育。我对“经国号”没有兴趣,也没有办法两个事情都参与,因为我也有自己的主业要忙。我说我帮你们搞教育吧。但是“经国号”他们也要我探个头。

王:赵继昌后来是全职回到台湾了吗?

吴:是全职的。他一开始是以学术休假的名义到了台湾,后来台湾一直让他回去,他就办理了半退休。此后,他从斯坦福大学航空系邀请了很多退休和在职的教授们到台湾讲课,由李国鼎支付旅费,因此他们与斯坦福保持着很好的关系。后来他正式退休了。

现在他们知道,要在成大复制加州理工的航空是基本上不可能的。他们把自己的机构取名叫做航天研究所。后来赵继昌到美国来找我,当时是很想复制我们在田纳西大学的太空研究所(Space Institute)。他们认为,我们的机构是田纳西州赞助的,他们的机构是台湾政府资助的,他们应该能复制,这是他们的抱负。

王:那您回台湾帮成功大学搞航空时,有没有请吴耀祖先生和冯元桢先生也去?

吴:那时候二位先生已经不做航空了。吴先生已经转向鱼游相关的流体力学问题了,冯先生转向了生物力学。

王:那您和李国鼎后来有更多的联系吗?

吴:有,赵继昌要我跟李国鼎讲,台湾航空已经开始发展起来,应该也要发展航天。李国鼎跟我讲,台湾航空很重要,考虑到台湾的地理位置,希望将来把台湾变成亚洲航运中心,推动台湾经济。因为当时大陆还没发展起来,外面可以先把物资运到台湾,再向外发展,运到中国大陆、日本、菲律宾等。他就问我,我们台湾需要航天吗?一个小岛要航天做什么?台湾自己发射一堆人造卫星有什么用?我一听很佩服,无话可讲了。诚然台湾太小了,不像大国有此国防需要,也不需要通过航天侦查了解全世界的事情。针对通讯需求,我们可以买人家的卫星,租用一颗卫星也很容易。后来李登辉把李国鼎调走了,这个亚洲航运计划就没有实现,否则台湾今天的状况会非常不同。

王:那您说服了赵继昌吗?

吴:我后來就去说服赵继昌,说李先生是对的。台湾当时不能航空航天一起搞,要注重航空。

王:这跟大陆先航天后航空的路子正好相反。但除了卫星等民用航天,飞弹呢?

吴:台湾的飞弹是由我的学生陈传镐他们做的,和李国鼎管辖的范围分开,我没有介入。20世纪80年代,由于陈传镐把中山科学研究院办得很好,被提拔为中将。后来年龄渐高,他变成中正理工学院校长,那时已是中将了。他邀请我回台访问。我回台前到加州理工,看到他们正要把两台高超音速风洞拆掉。原来航空系系主任霍农(Hans Homung)拿到一笔经费,要对航空系大楼进行整修,就需要把那些旧风洞都拆掉。我就问,能不能捐给台湾呢?他们说可以,只要对方承担拆卸和运输的花费,还要把墙上留下的洞补起来。我就联系中正理工学院的陈传镐,问他们是否愿意接收。他们很愿意。毕竟当时台湾还从没有听说过高超音速。加州理工航空系还把超音速组的所有博士论文都送给他们一份,包括我妻子林颖珠的论文。林颖珠在加州理工的导师李兹去世后,他的学生久保田(Toshi Kubota)做了接班人。中正理工学院多次请久保田到台湾指导他们组装风洞,用风洞做实验,和如何升级。这样,中正理工学院已经可以做超音速的实验了。

我的一个学生周有礼后来成为台湾国立成功大学工程力学系的系主任。台湾经济起步之后,他们转向鞋和衣服等高级工业品研发。还有王志强走工业和商业结合,尤芳忞后来做了成功大学教授。

十一与大陆的科技交流

王:您什么时候第一次到大陆交流?

吴:我知道的美国比较早一批去大陆的华人科学家是在1972年,由田长霖带队的。我1975年访问中国,相当于第二批、第三批,当时“文革”快要结束了。不过我对当时的“批林批孔”很吃惊。我问一个人,批孔子什么,他什么地方不好?他说坏透了,全部都不好,没有一点好(笑)。

王:从加州理工航空系毕业的中国科学家,那时候在国内有钱学森、庄逢甘、郑哲敏,还有罗时钧等。您都见过他们吗?

吴:当时到机场来接我的是庄逢甘,他从头到尾陪着我。我带了两个孩子。庄逢甘说我是团长,给每个人准备了一辆车子,这让两个孩子很紧张。我去了北航演讲。是王俊奎作为接待人的。他比我早些在加州理工读书,曾经下放过。1975年我去访问时,北京航空学院就特意找跟加州理工有关系的人,于是把他调了回来,变成接待人。我们聊了聊加外州理工以前的情形。

去大陆前就提出到清华去访问,要见钱学森和钱伟长。钱学森的理由是太忙,不见我。那时候他没办法见我。大概当时所有从美国来的,他都不见。

王:不过他后来见了老朋友马布尔和诺贝尔奖获得者鲍林。

吴:当时的政治环境下还是不太方便吧。我因为要见钱伟长,清华就赶紧把他从乡下叫回来了。我后来确实见到了他,跟他聊加州理工的事情,他只字不提自己的处境。

王:当时经常会有这种效果:一旦国外同行、朋友要求会见某人,这个人的处境马上就会改善很多。您那次来华的印象如何?如何评价北京航空学院和南京航空学院培养人才的水平?

吴:20世纪70年代的时候,台湾发展的很快。相比之下,我当时感觉大陆非常落后,人才水平很低。1975年那次我在北航演讲结束后,他们希望找个空旷的地方,由少数人问我航空的问题。让我惊讶的是,他们提前把问题写在了纸上,商量过谁要问什么问题。而且,有些人看起来精明能干,有些人尽管手里拿着问题,却问不出来。他们更像农家人。

1978年我第二次去大陆,以后又去了几次。罗时钧让我在西北工大讲过一次。我也见过郑哲敏,他后来做了中科院力学所所长。改革开放后,大陆经济的发展让我非常惊讶。1980年秋,我回祖国讲学,心情非常激动,写了一首诗,后来1985年又加以修改成文:“赤子万里心,乘风来故乡。江山娇依旧,乡音真悦耳。讲坛音声咽,两地共命脉。华族本是龙,翘首崛起时。”

我在大陆访问时,明确建议要由科技带头,不过航空方面发展较慢,我有心帮助大陆发展航空教育。从1978年后,从大陆陆续来了一些访问学者,有的时间长些,有的短些,后来有博士生过来。1978年,我第二次去北航的时候,他们想请我做博士生导师,以我的名义招生,他们派个人在国内指导。后来北航送过来一个叫莫家大的学生,湖南农家出身。他留在美国孟菲斯大学,后来当了教授。其他人大都回去了。

王:还有哪些人去您那儿了?

吴:1980年10月,我去大陆时,去过北京空气动力研究所,很快他们派陈则霖过来作访问学者。他还和我一起发表过文章。北京航空学院的吴文正也曾经来访问过。后来陈和吴两个人把我在田纳西大学的讲义整理了,翻译成中文《高等空气动力学》,由北航出版社出版,可惜没有把考题放在上面。他们不同时期先后来的,拿到的考题应该不一样。南京航空学院、西北工业大学也都曾派人来过。

王:那些第一批去您那儿的大陆访问学者,您觉得他们的水平怎么样?

吴:总体上比较差,毕竟“文革”耽误了那么多科研时间。这些人很想好好追赶。他们虽然不是来拿学位的,也像学生一样学习。他们来了之后就听我和别人的课。我在课堂上什么都教,飞机、火箭等,对大陆学生也全部开放,他们应比较有收获。我还让他们到实验室帮博士生做实验,也自己做實验,参加研讨班,跟我讨论问题。我也布置作业,让他们在黑板上推导出来。

20世纪80年代,访问学者越来越多,很多我都记不清了。我印象比较深的是一个叫童秉纲的人,他后来成了院士,年纪比我还要大四岁。

王:1989年那场政治事件发生时,有谁在您那儿访问吗?

吴:吴锤结在我那儿访问。他从无锡的江苏工学院到我那儿来的。1989年事件结束以后,他说要回去,尽管可以申请政治避难成为美国公民。他的理由是家人在国内,也想继续回国发展,所以1990年初他就回国了,是1989年事件后最早回国的一批。他回去以后,江苏工学院很重视他,邀请我当荣誉教授,但是我没有接受,因为太多荣誉教授了没有意思。后来他很快离开那里,去了北大。他在北大兼任教授的时候,美国不卖高储存量的计算机给中国。1999年我到北大,他带我看北大的计算机室。他们把街上买的普通计算机一台一台的串联起来,可以计算大量的数字。所以北大对他非常感激。

王:1989年那场事件之后,您跟大陆的科技交流有没有受到影响?

吴:基本没有。政治问题跟我的科研没有关系,我还是照样招收访问学者和学生。吴锤结走了,南京航空学院和其他地方的人照样来。

王:后来又来了哪些人呢?

吴:我比较熟悉的是吴介之。他现在北大航空系,兼任北航教授。他的爸爸吴大任是著名的教育家和科学家,是吴大猷的弟弟。我有一年在台南成功大学演讲时,吴大猷是接在我后面作报告的,不过除了打招呼没有太多交往。吴介之来我这之后,我才知道他是吴大猷的堂侄。1984年他在科普杂志《国际航空》上发表了一篇文章《向漩涡索取升力》,我很感兴趣,想跟他联系却找不到他,正好他后来有事给林颖珠写信,我们就联系上了。1985年5月,我应邀回国讲学,在北京航空学院(北京航空航天大学的前身)作报告时就问,观众里面有没有一位叫吴介之的?请你举手,居然有人举了手(笑)。这样我们第一次见面了,我很快把他以访问学者、客座教授的名义请到田纳西大学。此后很多年内,他就两边跑,人在北大,在田纳西大学做兼职教授。

陆士嘉是德国航空大师普朗特最后一个学生和唯一一个中国学生,吴介之本人又是陆士嘉在北航的学生,他对普朗特的思想比较了解。冯·卡门也是普朗特的学生。所以吴介之到田纳西大学后逐渐接受了冯·卡门的思想。他后来又写了几篇文章,想把这些介绍给北大的学生。他的儿子吴小晖北大力学系毕业后,到田纳西大学航太研究所跟着我读了博士,又到加州理工应用数学系跟着华人数学家候一钊做了两年博后,之后到休斯顿工作。候一钊在准备要来加州理工工作之前曾到田纳西访问,到访过我家,我们还曾请他共进晚餐。

1999年我到北大演讲,也是吴介之促成的,此前只是1980年代参观过北大湍流实验室。中国科学院研究生院马晖扬和北京大学周明德都到我这里访问过。吴介之他们三个人写了一本水平很高的书,叫做《漩涡动力学》(Vorticity and Vortex Dynamics),吴介之是第一作者。我和夫人林颖珠1999年最后一次到大陆去,最后一次去台湾是1991年。

王:加州理工的模式对美国的创新科技很重要。在大陆大家都在讲要搞创新科技,讲到光是低层次的制造不够。您对国内航空系的发展有何建议?

吴:加州理工航空系是将工程与数学联系在一起。MIT是比较传统的工程专业,认为你应该这样设计、那样设计,着重于微细的工作。北京航空航天大学是专门做航空的,他们认为你们北京大学干嘛要设一个航空系跟我竞争呢?所以我当时就跟吴介之讲,北大的航空系绝对不能像普通的航空系。

吴介之同意我的看法。他曾经在一篇文章中谈到,普朗特和冯·卡门认为要发展航空就要把数学和工程结合起来。钱学森为何一开始去了麻省理工,后来为何又跑到加州理工来?因为钱学森批评麻省理工做学问的做法不对,肯定加州理工的做法。吴介之在文章里提到了我文章中的概念,我觉得他很理解我的意思。

所以吴介之就告诉北大的同事、北大航空系主任李存标,你应该到帕萨迪纳住一段时间,北大的航空系应该建成加州理工的航空系那样。李存标本打算2010年10月到美国来,飞机票老早就已经买好了。我还告诉他如何从洛杉矶的飞机场到田纳西来。后来我在学校接待室从早上一直等到晚上,他也没有来。回去以后,我发邮件问他怎么回事。他说美国人不想让他来,又不公开说。他很着急,问美国大使馆,被告知签证已寄出。他去邮局查签证的去向,却正赶上国庆放假。后来得知大使馆直到10月1日才把签证寄出来,等他拿到手了,机票已经过期了。美国大使馆签证处他不知道跑了多少次,到后来也知道人家不欢迎他,因为他要了解田纳西大学的航空系。总体来讲,大陆航空发展极其快速,不过不能急功近利。那种13个月内完成从设计到首飞的现象正好凸显了当前的问题。

要强调创新文化和精英教育。中国总是喜欢说,我有多少人,那没有什么意义。我认为一个成熟的社会需要教育,需要有一个中产阶级,而且一定要有精英。中层、下层人士要多,真正的精英、带头人不需要很多。你知道,精英是非常有见地的。这些人所占的人口比例非常低,用不着很多,哪怕只有几个人就能产生很大的不同。