从柳宗悦的民艺思想看苏绣工艺的当代性

摘 要: 根据柳宗悦的民艺理论,我们可以从苏绣悠久的历史脉络中看到它集实用工艺与欣赏工艺于一身的特点。在时下讨论苏绣工艺的当代性,明确其“生活之物”与“艺术之物”的双重属性,坚持立足于优秀传统文化基因的创新原则,对于促进传统苏绣工艺和现代生活的有机融合,实现苏绣的健康发展有着积极意义。

关键词:柳宗悦;民艺思想;苏绣;当代性

中图分类号:TS935.12 文献标识码:A 文章编号:1674-2346(2016)04-0084-05

1 柳宗悦的民艺思想概述

柳宗悦是日本20世纪著名的思想家、美学家和民艺学家,他在日本不仅发起了民艺运动,树立了工艺文化的理论体系,更是推动日本社会对民间传统文化的重视,为振兴手工艺行业做出了突出貢献。

1.1 工艺的分类

其中工艺又分为“手工艺”和“机械工艺”。“手工艺”涵盖了3个方面:一是“贵族的工艺”,它主要为上层社会服务,大多表现出重装饰轻实用的特征;二是“个人的工艺”,它受美术影响较深,“是个人作者以表现为目的而自由创作的器物”[3];三是“民众的工艺”,即民艺。与前两者观赏性强、实用性低、价格昂贵、远离普通民众的特点正好相反,民艺以实用、服务普通民众为主要目的,是“与一般民众的生活有着深厚交往的工艺品”[4]。而“机械工艺”则是在人类社会工业化大发展的背景下产生的,它的特点是制造实用、低价和批量生产的日用品(图1)。

1.2 工艺的本质

根据工艺分类看,“贵族的工艺”和“个人的工艺”由于大多不以实用为主要出发点,较为注重艺术效果,应纳入“欣赏工艺”的范畴。而“机械工艺”尽管强调实用,但营利也是其重要目的之一,在商业主义主导下,其产品虽价格低廉,可往往粗劣不堪。

纵观柳宗悦的民艺思想,工艺的本质特征非常清晰:匠人为普通民众日常生活而大量制作的、以实用为主要目的、价廉物美的器物。他特别强调工艺“若离开实用性,就不是工艺而是美术,离开用途就等于与工艺诀别”[5],并指出如果制作出来的器物不能被使用,或远离大众,也就失去了工艺之美。因此,工艺之美即传统之美、实用之美,只有与人们衣、食、住、行各个方面紧密结合的实用品才会产生美。由此可见,真正称得上“实用工艺”或“生活工艺”的,非“民众的工艺”莫属。

2 苏绣工艺的形成与流变

刺绣在我国有着悠久历史,它主要是指用丝线或其它材料,在丝绸等织物上,通过针的穿刺来形成纹样的工艺。近代以来,我国刺绣工艺逐渐分化成若干流派,其中苏绣凭借“精、细、雅、洁”的艺术格调在众多刺绣派别中独树一帜。

2.1 苏绣的起源

苏绣指以苏州为中心,在吴地运用苏绣针法并展现苏绣艺术特征的刺绣工艺的总称,它涵盖了上海顾绣、常州正则绣、南通沈绣、无锡锡绣、扬州宝应绣等分支。

苏绣源自古人对身体的装饰,吴地先民自古有“断发文身”的风俗,经历了漫长的发展过程,它逐渐从画身、纹身演化为画服、绣服。至春秋时期,吴地上流社会的日常服饰中就已经运用了刺绣装饰,古籍记载:“晋平公使叔向聘于吴,吴人拭舟以逆之,左五百人,右五百人,有绣衣而豹裘者,有锦衣而狐裘者。”[6]随着时代的推进,吴文化的影响,苏绣也不断发生着变化,从宋代以书画为题材的“画绣”产生,到明代“闺阁绣”的盛行,再到清代以沈寿为代表的“仿真绣”的开创,其形制由简至繁,日趋完善,最终形成了“精、细、雅、洁”的艺术风格。

2.2 苏绣工艺的传统类型

随着历史的发展,传统苏绣工艺的发展呈现出多元化的趋势,主要有民间日用绣、闺阁绣和宫货绣3大分支。

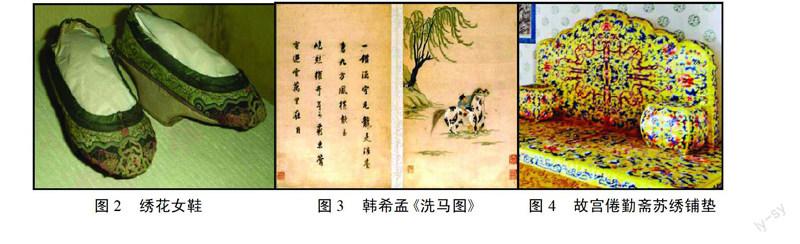

民间日用绣是由普通劳动妇女以满足自身日常需求为主要目的绣制的生活类绣品。伴随社会发展、工艺水平的不断提升,苏绣在吴地民众生活中几乎到了无所不施、无施不巧的程度,常见的有枕套、被面、绣衣、绣鞋、香囊、荷包、扇套、桌披等物品(图2)。实用是民间日用绣最重要的出发点,其实质与柳宗悦在民艺理论中所提的“民众的工艺”相同。

闺阁绣是指上层社会中名门闺媛所做的刺绣。这些绣品大多以传统书画作品为绣稿,画绣相彰(图3),主要用于自我欣赏或馈赠亲友,也有一部分在上层社会中流通。由于绣制者大多有着较好的文化修养和刺绣技能,因此这类绣品往往“具有较高的刺绣工艺水平、审美情趣和艺术造诣。”[7]总体来看,闺阁绣与民间日用绣不同,它脱离了基本的实用性,以表现美为目的,更强调绣品的艺术性,一般用于室内装饰陈设或收藏。显而易见,以欣赏性功能为主的闺阁绣,其实质与柳宗悦所提的“个人的工艺”相一致。

而宫货绣是指在古代中央集权制度下,为满足宫廷生活以及巩固中央政权的需要,由官办织绣工场或民间绣庄专门绣制的绣品总称,它们包括了各类御用、官用服饰和宫廷仪仗活动相关的物品(图4)。由于这些绣品疏远实用性而更重视精巧的技艺和繁缛、奢华的装饰效果,因此宫货绣是典型的“贵族的工艺”。

随着工业化浪潮席卷至苏绣行业,我国先后于上世纪50年代至80年代间出现了缝纫机刺绣、电子绣花机和电脑绣花机,依赖这些方式生产的工业化苏绣产品一直延续至今日,而其特征与柳宗悦所定义的“机械的工艺”十分吻合。

3 苏绣工艺的当代性

进入当代,工业文明的冲击依旧强劲,全球一体化的趋势日趋凸显,人们生活方式发生了翻天覆地的变化,这一切都导致传统工艺日渐式微,行业整体发展步履维艰。虽然苏绣行业与其它传统工艺相比较为乐观,但“什么是苏绣工艺的当代性”仍是苏绣未来保护、传承和发展之路上需及时解答的重要问题,而要回答它首先要明晰苏绣的本质。

3.1 苏绣工艺的本质

苏绣作为我国传统工艺的典型代表之一,回眸其发展历程,充分体现了既是“生活之物”,又是“艺术之物”的双重属性。

从原始造物活动延续而来的工艺文化,最初就与人们生活紧密相连。柳宗悦认为:“用”是超越一切的工艺本质[8];一旦离开了“用”,工艺就毫无意义;丢弃了“民”,就失去了工艺之美[9]。在民间日用绣这一领域,苏绣展现给世人的就是一种纯粹的工艺,所制作的都是最常见的生活用品,风格淳朴自然,体现了物质实用价值,具有着广泛的社会性。而在闺阁绣和宫货绣领域中,苏绣则展现出完全不同的风貌,它突出的表现为一种美术化的工艺,从本质上属于欣赏工艺,即美术性要素成为了作品主要价值,风格或高贵奢华,或优雅闲适,显示了一定的阶级性。同时,由于它也是人们精神活动的物化形态,因而还承载着精神层面的文化价值观念。

上述两种属性代表着两种不同的造物理念和物品功用,有时各自独立存在,有时彼此相互交融,而这一特点贯穿了苏绣发展的各个阶段。

3.2 苏绣的当代性解析

所謂当代性,是指传统工艺在当代社会中存在的合理性或适应性的问题。众所周知,不同时代和社会环境会造就迥异的生活方式,进而决定人们的不同需求。谈苏绣的当代性,实际就是探讨传统苏绣工艺要如何适应当代社会、服务于当下民众生活。

首先,坚持苏绣工艺的实用性。当工业化制造主导了社会生产之后,工艺就逐渐退出了物质生产的范畴,苏绣也不例外,如今我们已经很难像过去那样能轻易的在生活中觅到它的踪迹。苏绣工艺要么随着生活方式的改变而在身边消失了,要么在工业化的冲击中由机绣所取代,要么变身成高档的艺术品而远离普通百姓……总之,作为“生活之物”的属性已被淡化。但回眸苏绣的发展历史,上千年来它都与各个阶层的民众生活保持着亲密联系,实用性始终是最根本的属性。

日本在“传统工艺品产业振兴法”中,对日本传统工艺品的第一条标准就是:在生活中人们仍旧在使用或可以使用的物品。这也正是对传统工艺当代性的界定——必须为生活所用,离开“用”,苏绣就不再是苏绣。我们需要改变现状,努力帮助苏绣工艺回归其“实用工艺”的本来面目,立足于当代民众的日常生活,找寻到合适的契合点。

其次,发扬苏绣工艺的欣赏性。我们承认苏绣的“实用工艺”属性衰退严重,但其“鲜明的文化特质与审美情趣,使它在生产领域里成为一种具有崭新内涵的生产力——创造具有文化意义的物品”。[10]当下,苏绣在满足人们审美追求和精神需求方面的特征愈加明显,无论是在高端艺术品市场、外事或商务礼品领域,还是作为室内陈设装饰,强调审美是苏绣的主要特征。同时,它也越来越凸显出自身固有的文化价值和艺术价值。2016年G20全球领导人杭州峰会上举世瞩目的苏绣国礼就充分说明了这一点(图5)。

实用和审美既是苏绣的两大本质属性,也是它的两大主要功能,任何一方面的缺失都会造成发展的不平衡,进而危及苏绣的传承。而落实苏绣“当代性”的过程,也是对传统苏绣工艺“现代化”改造的过程,依赖于苏绣的突破与创新。

3.3 当代性下苏绣的创新

创新是传统工艺在当代社会中保持生命力的重要途径之一。创新必然会涉及传统,不顾传统的创新将成为无源之水、无本之木,最终失去工艺的本来面貌。而过分强调传统又将制约创新。于是如何对待传统成了关键因素。笔者认为,当代性下苏绣的创新应当是基于优秀传统基因之上的适度创新,而要坚守的传统基因主要有以下几方面:

3.3.1 文化基因

从文化角度来看,苏绣工艺属于中国传统文化的组成之一。苏绣在漫长发展过程中积淀了深厚的传统精神和文化要素,而这些内在的、无形的文化基因已经成为了它不可或缺的重要内涵。

无形的传统文化基因需要通过有形的内容来表达,图案绣题材正是它的主要载体。苏绣图案与中国古代的传统吉祥纹样有着很深渊源,它们往往融入了人们祈福纳祥的美好愿望。例如喜鹊站立于梅花树梢的图案,寓意“喜上眉梢”;又如将金鱼和玉兰花组合,寓意“金玉满堂”等,充分反映了古代社会“图必有意,意必吉祥”的理念,是吉祥文化的集中体现。

诸如此类蕴含了中华民族传统思想的文化基因在当代苏绣创新过程中一定要尽量留存,避免因创新而割裂了与传统之间的延续性。

3.3.2 艺术基因

明代王鏊用“精、细、雅、洁”4个字定义了苏绣,这被后人作为对苏绣艺术特征最精辟的形容。其中“精、细”是对苏绣精湛技艺的表述,而“雅、洁”则是指苏绣在艺术层面的追求,具体包括了苏绣针法、绣工和题材等诸多方面。

“精、细、雅、洁”已经成为苏绣区别于其他刺绣门类重要的艺术基因,无论如何创新,苏绣的艺术基因是绝对不能随意变化的,即坚守在运用传统苏绣针法时要“密接其针、排比其线”,在绣工方面要保持“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”,绣品风格要风雅脱俗等。倘若在苏绣创新中随意改变它们,或许都将导致苏绣不再姓“苏”。

3.3.3 手工基因

在传统工艺的制作过程中,手工是其主要生产手段,人们正是用手直接接触材料,并对其施以技术的。手工最大的特点就是所制作出的产品流露着制作者的丰富情感,并且具有独特性和差异性。

刺绣活动本就离不开手,它赋予了苏绣其它艺术形式无法比拟的艺术魅力。沈寿在《雪宦绣谱》中写到:“色有定也,色之用无定。针法有定也,针法之用无定。”[11]文中所谈的是苏绣工艺的“妙用”,而最终都需依赖于“手”的实施来完成。手工正是苏绣的重要艺术语言之一。

数年前曾有人推出一种“数码绣品”,它运用数码印染的技术手段,将带有苏绣针线肌理效果的图案直接印在丝绸面料上,作品不费一针一线,在让人获得传统苏绣视觉感受的同时,大大降低了产品成本。此类所谓的创新,由于摈弃了手工基因,因此已经完全脱离了苏绣工艺的范畴,在创新之路上偏离了方向。因此,无论苏绣如何突破和创新,“手工”都是必须坚持的又一个基因。

4 结语

传统工艺从历史的长河中一路走来,不应被视为落后的生产方式。它通过“心手合一”来造物,不仅具有独特的艺术魅力和审美价值,而且还有着工业产品无法给予我们的温暖感和亲切感。

依据柳宗悦的民艺思想,理清工艺的本质和苏绣当代性的实质,能够进一步明确苏绣在当代的发展之路:努力适应当下人们的生活方式和现代审美情趣,既扮演好“下里巴人”的角色,又兼顾“阳春白雪”的格调,充分发挥其“生活之物”、“艺术之物”的本质属性。同时在创新领域,我们也应坚守苏绣的传统精神内核,立足于传统文化的根基,在继承中创新。唯有此,苏绣才不会迷失方向,走得更远、更稳。

参考文献

[1][2][3]柳宗悦.工艺文化[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:21,22,23.

[4]柳宗悦.民艺四十年[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:153.

[5][8][9]柳宗悦.工艺之道[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:31,54,198.

[6]刘向.说苑[M].上海:上海古籍出版,1987:25.

[7]王欣.当代苏绣艺术研究[D].苏州:苏州大学,2012:40.

[10]鲍懿喜.手工艺——一种具有文化意义的生产理论[J].美术观察,2010(4):12.

[11]王逸君. 雪宦绣谱图说[M].济南:山东画报出版社,2004:127.