教师情绪劳动、职业倦怠的关系:情绪弹性的中介效应研究

刘永广

摘 要:为探讨教师情绪弹性在情绪劳动和职业倦怠之间的关系,采用教师职业倦怠问卷、情绪劳动量表、情绪弹性问卷,对芜湖、铜陵、安庆及黄山四个市的部分中小学的120位教师进行调查。结果显示:情绪劳动、教师职业倦怠和情绪弹性之间存在显著相关,情绪弹性在情绪劳动与教师职业倦怠之间不存在中介效应,但情绪弹性中的积极情绪能力在教师情绪劳动与职业倦怠之间存在部分中介作用。

关键词:情绪劳动;职业倦怠;情绪弹性;教师

一、前言

当前社会,教师不啻为是一门“高危”行业。不同于以往被绝对尊重的角色,现在的教师更多地处在学校领导、学生家长和社会各界的监督和评判之下。因此,在师生矛盾产生时,不论什么原因、错在哪一方,教师方总是要承担责任。另一方面,随着独生子女潮引发的家庭结构的变化,家庭教养方式随之改变,权威型家庭越来越少,孩子在家庭中往往被过度保护甚至纵容,这一特点延伸至学校导致教师的权威型下降,对学生的管理难度增加。教师长时间应对这些工作压力,情绪、态度和行为上极易出现枯竭状态,即为教师职业倦怠。

关于职业倦怠的产生过程,Maslach等认为,个体在面对过度情感要求的工作对象时,其资源逐渐耗尽产生情感衰歇,其后个体以防御性的应对方式远离他人,减少情感投入,这致使个体的实际工作水平与期望值之间存在极大落差,进而产生较低的成就感[1]。尽管社会上日益重视对教师心理健康状况的关注,提出缓解教师职业倦怠的命题,但所采取的措施,诸如创造良好的工作环境、让教师参与学校管理、为教师减轻工作负担、设立专职心理咨询岗位服务于师生等等[2],都是针对客观环境的改造,而忽视了教师的自身的调适能力和体验。在缓解职业倦怠的过程中,需结合个体的应对实施,才能产生效应[3]。这就涉及到情绪弹性,其指的是个体在面对消极的情绪刺激时产生积极情绪以及从消极情绪经验中快速恢复的能力,主要包括积极情绪能力和情绪恢复能力两个方面[6]。

随着组织行为的发展,研究者越来越重视情绪在个体工作中的重要性,并开始探讨情绪劳动及其与职业倦怠的关系。情绪劳动这一概念最早由Hochschild(1983)在《情绪管理的探索》一书中提出,Grandey(2000)在综述以往研究基础上,指出情绪劳动包括表面行为和深度行为两个方面,表面行为指员工为达到组织期望仅调整外部的情绪表达,而深度行为则指员工为表达组织期望从更深层调整自己的主观体验,以达到主观体验和外部情绪一致[7]。在情绪劳动与职业倦怠之间的关系方面,Hochschild(1983)认为情绪劳动尤其是表面行为会导致自我异化,这致使个体情绪耗竭,并产生职业倦怠[8]。研究者还进一步考察了情绪深度行为与职业倦怠的关系,但出现了相左的结果:如Kim(2007)发现深度行为与情绪耗竭无显著相关,但也有研究发现两者之间存在负相关[9]。

综上所述,情绪劳动与职业倦怠有相关关系,同时情绪弹性也影响职业倦怠,但目前为止,尚没有研究综合考察情绪劳动、职业倦怠和情绪弹性三者之间的关系。因此,本研究的目的是考察教师情绪劳动、情绪弹性、职业倦怠三者之间的关系,探讨情绪弹性在情绪劳动和职业倦怠之间存在中介作用。

二、研究方法

1.研究工具

(1)《教师职业倦怠问卷》,由伍新春等人修订,问卷由22个题目组成,包括情绪衰竭、去个性化和个人成就感三个维度。

(2)《情绪劳动量表》,由Diefendorff编制,问卷由14个题目组成,包括表面表现和深层表现两个方面。

(3)《情绪弹性问卷》,由张敏编制,问卷由11个项目构成,包括情绪恢复能力和积极情绪能力两个维度。

以上三种问卷信效度均良好。

2.研究对象和方法

采取方便取样法,在芜湖、铜陵、安庆及黄山四个市中小学的120名教师进行施测,收回106份,回收率为88.3%。

3.数据处理

运用SPSS17.0进行相关分析和回归分析。

三、数据分析

1.变量之间的相关分析。分析情绪劳动(表面行为、深度行为)、情绪弹性(积极情绪能力、情绪恢复能力)、职业倦怠(低成就感、情绪衰竭、去个性化)各因子是否存在相关。只有当变量的各因子间存在明显相关,变量才具备下一步进行分析的可能性。

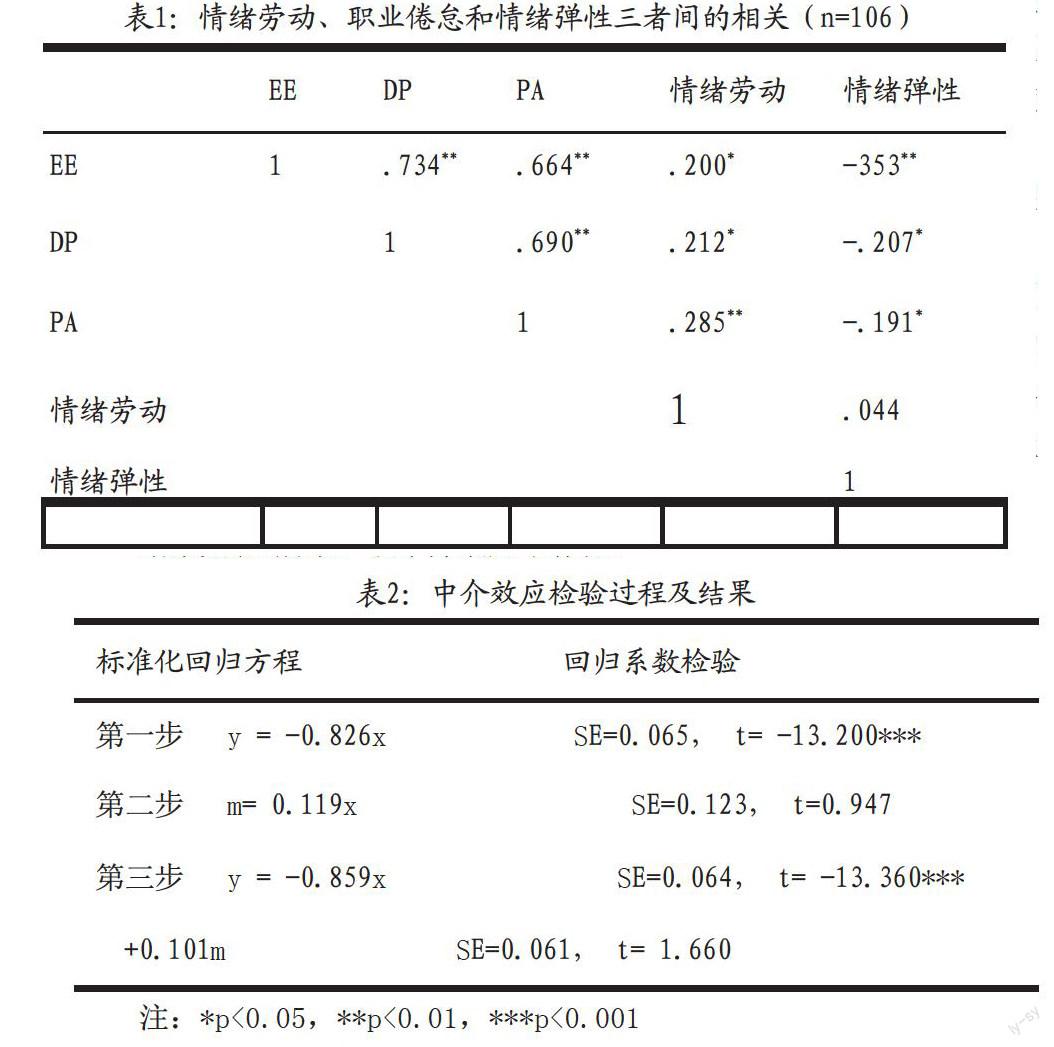

相关分析可以看出(表1):情绪劳动、情绪弹性和职业倦怠的三个维度关系均非常密切。情绪劳动和情绪衰竭、去个性化、自我成就感呈显著正相关;情绪弹性则和情绪衰竭、去个性化、自我成就三个维度显著负相关。其中情绪弹性和情绪衰竭、情绪劳动和自我成就感相关程度较高。由此可知,变量具备回归分析的条件。

2.通过回归分析验证中介效应以情绪劳动问卷得分为依据,分别进行分组回归分析。

第一步将情绪劳动和职业倦怠的各因子进行回归,回归系数要达到显著水平,模型才能成立,才能进行下一步处理;第二步将情绪劳动和情绪弹性的各因子进行回归,试图建立二者之间的回归模型;第三步将情绪弹性加入到情绪劳动和职业倦怠的回归模型中,试图证明情绪弹性在二者之间存在中介效应[10]。

结果如表2所示,该中介效应不存在。

四、结果和讨论

1.情绪劳动、职业倦怠与情绪弹性之间的关系

对三者进行相关分析可以看出,教师的情绪劳动和职业倦怠之间存在显著的正向相关,情绪弹性和职业倦怠的这三个因子存在显著负相关。分析其原因,可能是由于情绪活动的消耗作用引起的负面结果加剧了职业倦怠的程度;同时情绪弹性的消极情绪恢复能力与职业倦怠中的情绪衰竭因子互为补充、呈现此消彼长的关系。情绪劳动对职業倦怠的标准化回归系数为-0.826,说明情绪劳动对教师职业倦怠存在负向预测作用,这与以往研究发现情绪劳动中的深层行为与职业倦怠存在负相关的结果一致[9]。这也符合Hochschild关于情绪劳动与职业倦怠之间关系的描述[8],即个体的情绪劳动尤其是表面行为会导致自我异化,这致使个体产生情绪耗竭,进而产生了职业倦怠。

2.情绪弹性在情绪劳动和职业倦怠之间的中介关系

依次检验回归系数时发现,情绪劳动对职业倦怠的回归系数显著,情绪劳动对情绪弹性的回归系数不显著,进一步进行sobel检验,发现Z值为-1.64,单侧概率为0.05,双侧概率为0.10,情绪弹性的中介效应不显著。进一步对情绪弹性的两个因子进行检验发现,积极情绪能力因子在情绪劳动和职业倦怠之间存在部分中介效应(β=0.144,t=3.334**)。这表明,情绪劳动不仅可以直接负向预测职业倦怠,还可以部分通过情绪弹性中的积极情绪能力的中介作用影响职业倦怠。依据上面情绪劳动与职业倦怠的关系可知,情绪劳动表面行为会导致自我异化,这致使个体产生情绪耗竭,而情绪弹性中的积极情绪能力则指得是个体在面对消极的情绪刺激时产生积极情绪的能力[6]。教师为了完成这一角色,需要在日常教学中付出一定的情绪劳动,这会受到个体情绪能力的影响,高积极情绪能力人更能从消极的情绪刺激中产生积极情绪的能力[6],这可以减缓个体的情绪耗竭,进而产生较低的职业倦怠。

五、结论

1.情绪劳动、职业倦怠和情绪弹性之间存在显著相关。

2.情绪劳动对职业倦怠有预测作用。

3.情绪弹性在情绪劳动和职业倦怠之间不存在中介作用。

4.积极情绪能力因子在情绪劳动和职业倦怠之间存在部分中介作用。

本次实验的假设没有得到验证,可能是由于理论模型稳定性不足、样本代表性欠佳。在下一步的研究中,应该进一步完善理论架构、采用随机取样代替方便取样的抽样形式。

参考文献:

[1]MASLACH C M,JACKSON S E,LEITER M P.Maslach burnout inventory: Maslach[M].Palo Alto:Consulting Psuchologists Press,1996: 41-46.

[2]BOND M,PERRY J C.Long-term changes in defense styles with psychodynamic psychotherapy for depressive,anxiety,and personality disorders[J].American Journal of Psychiatry,2004,161(9):1665-1671.

[3]戴新利.教师职业倦怠的表现及干预策略[J].江西教育科研,2006(6):59-60.

[4]屈卫国.心理弹性理论及其对幼儿教育的启示[J].学前教育研究,2007(5):32 -34.

[5]张敏,卢家楣.青少年情绪弹性问卷的研究报告[J].心理科学,2010,33(1):24-27.

[6]丁乃姝,石文典.试论情绪弹性[J].心理学探新,2009(03):18-21.

[7]Brotheridge C.M.,Lee R.T.( 2002 ).Testing a conservation of resource model of the dynamics of emotional labor[J].Journal of Occupation Health Psychology,7:57-67.

[8]rotheridge C.M.,Lee R.T.( 2002 ).Testing a conservation of resource model of the dynamics of emotional labor[J].Journal of Occupation Health Psychology,7:57-67.

[9]Chu K.H.一L.(2002).The effects of emotional labor on em ployee work outcomes. Doctorial Dissertation,Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University.Grandey,A. A.(2000).Emotional regulation in the workplace:A new way to conceptualize em otional labor.Jour~t of Occupational Health Psychology,95—110.

[10]溫忠麟,张雷,侯杰泰.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(05): 614-620.

(作者单位:安徽师范大学教育科学学院)