不同栽培条件下中华水韭生长对土壤养分、微生物量及酶活性的影响

赵文磊,边雪莲,岳中辉,刘保东(哈尔滨师范大学生命科学与技术学院/黑龙江省普通高等学校植物生物学重点实验室,哈尔滨150025)

不同栽培条件下中华水韭生长对土壤养分、微生物量及酶活性的影响

赵文磊,边雪莲,岳中辉,刘保东

(哈尔滨师范大学生命科学与技术学院/黑龙江省普通高等学校植物生物学重点实验室,哈尔滨150025)

摘要:为人工繁殖复壮极度濒危物种中华水韭,了解中华水韭适宜的土壤环境条件。采用3种不同的人工栽培方式(恒温条件CTC,大棚条件GHC,室外条件ODC)培养中华水韭,分析中华水韭生长后的土壤养分、微生物数量及酶活性的变化。结果表明,与原土相比,中华水韭生长后,土壤pH都增加(P< 0.05);大棚和室外培养后土壤细菌数量(BAC)降低(P<0.05),室外培养后土壤真菌(FUN)、放线菌数量(ACT)增加(P<0.05);3种不同条件培养后土壤全氮(TN)和速效磷(AP)含量、转化酶(INT)和蛋白酶(PRO)活性都下降(P<0.05),而土壤碱解氮(AN)、全磷(TP)和有机质含量(OM)、磷酸酶(ACP)和脲酶(UR)活性只在大棚条件下降低(P<0.05);土壤过氧化氢酶(CAT)活性只在恒温条件培养后降低(P<0.05)。这一结果说明不同培养条件对中华水韭生长后土壤微生物、养分和酶活性的影响不同。在栽培中华水韭时,应根据不同条件来合理施肥和调节土壤的生物活性。

关键词:中华水韭;土壤养分;土壤酶

under CTC. The above showed that different cultivation conditions had different influences on soil microbes,nutrients and enzyme activity after Isoetes sinensis Palmer growth. So it was necessary to fertilize the soil reasonably and adjust the soil biological activity effectively after Isoetes sinensis Palmer growth. Key words: Isoetes sinensis Palmer; Soil Nutrient; Soil Enzyme

0 引言

中华水韭(Isoetes sinensis Palmer)是中国长江中下游特有的湿地多年生原始维管植物,属水韭科水韭属[1]。近年来,由于湿地生态环境的严重破坏,中华水韭居群数量急剧减少,模式产地的居群已经灭绝,因此该物种已经被列为中国一级重点保护植物和世界极度濒危物种[2],对该物种的相关研究和有效保护显得尤为重要。但由于试验材料的限制,国内外学者对中华水韭的研究较少,其中值得一提的是哈尔滨师范大学的刘保东教授及其带领的水韭研究组,他们于2012年首次成功实现了人工条件下的中华水韭繁殖与复壮[3],为中华水韭的深入研究提供了有利的材料支持。利用人工材料,该课题组先后对中华水韭的叶舌和缘膜的发生及其发育[4]、根叶发育[5]、雌配子体及胚胎发育[6]进行了系统研究。之后对中华水韭的栽培基质[7]、低温[8]以及除草剂[9]胁迫后的生理变化进行研究,发现暗棕壤最适合中华水韭的生长,低温胁迫对水韭生长的影响较小,而除草剂对水韭产生了明显的伤害作用,初步判断除草剂的扩散可能是中华水韭濒危的原因之一。但要真正探讨中华水韭濒危的机制,还需要对各种环境要素进行进一步的深入探讨。因此借助刘教授提供的材料,尝试研究3种不同栽培条件下中华水韭生长后的土壤养分、微生物及酶活性变化,探讨水韭与土壤环境的相互作用,为开展中华水韭人工苗迁地保护或异地保护、大量植株回归原产地并复壮种群奠定基础。

1 材料与方法

1.1栽培土壤的采集与处理

试验用土壤取自黑龙江省亚布力山区阔叶林内,土壤类型为暗棕壤。在林内选择较为平坦的区域,清除土壤表面枯枝落叶后,挖取0~20 cm土层土壤,剔除土壤内杂质,混合均匀后带回实验室供水韭培养用。将取回的土壤分成4部分,一部分平铺于恒温培养室的玻璃培养缸(长100 cm,宽50 cm,高40 cm)中,一部分平铺于塑料大棚内的水泥培养池中(长300 cm,宽500 cm,深40 cm),一部分平铺于露天水泥培养池中(长300 cm,宽500 cm,深40 cm),土层厚度均为10 cm,剩余部分作为对照土壤。

1.2中华水韭的移栽

供试的中华水韭幼苗为在大棚栽培的第3代人工条件下发育的孢子体。2013年5月6日,选取长势一致的水韭幼苗,分别移植至恒温培养室的玻璃缸土壤、塑料大棚水泥池中土壤和露天水泥土壤中,株距约3 cm。向土壤中灌水至覆水深度距土表4 cm。将恒温培养室栽培条件作为处理1(CTC),室内光照强度为200 μmol/(m2·s),温度25℃,每天光照14 h;塑料大棚栽培条件作为处理2(GHC),光照强度低于自然光强,夏季土壤温度高于室外约2℃,冬季温度18±4℃;室外栽培条件作为处理3(ODC),自然光强,自然温度,冬季将水韭移入大棚,第2年春季继续移回室外培养。

1.3土壤样品的采集及测定方法

2014年9月14日,将不同处理下的水韭孢子体取出,并将覆水抽出,随机抽取5个直径10 cm的土柱,混合均匀,一部分用作土壤微生物数量的测定,其余土壤风干后过筛进行土壤养分及酶活性的测定,对照土壤一并作相同处理。

微生物数量测定采用平板涂布法,有机质含量测定采用重铬酸钾容量法,土壤碱解氮含量测定采用应用扩散法,速效磷含量测定采用Olsen法,全磷含量测定采用HCIO4-H2SO4法,全氮含量测定采用半微量开氏法,过氧化氢酶活性的测定采用高锰酸钾滴定法,蛋白酶活性测定采用茚三酮比色法,脲酶活性测定采用奈氏比色法,转化酶活性测定采用3,5-二硝基水杨酸比色法[10]。各指标测定重复3次。

1.4数据统计分析

用SAS 9.2统计分析软件进行方差分析、相关分析和主成分分析。

2 结果与分析

2.1中华水韭生长对土壤养分的影响

不同栽培条件下,中华水韭生长后土壤养分的变化见表1。从表1中可以看出,不同栽培条件下,土壤pH都比对照土壤显著升高(P<0.05),这可能是由于土壤所覆水分为弱碱性(pH 7),使土壤酸碱发生变化。同时不同栽培方式间土壤pH也表现出明显差异(P< 0.05),说明水韭在不同条件下生长后对土壤pH有一定影响。其中大棚条件对土壤pH影响最大,达到7.5,已接近碱性。

不同条件下,土壤5种养分含量基本都呈下降趋势(表1)。与对照相比,在各栽培条件下,土壤全氮和速效磷含量都显著下降(P<0.05)。大棚栽培条件下,土壤碱解氮、全磷、有机质的含量均显著下降(P<0.05)。室外栽培条件下全磷含量显著下降(P<0.05)。说明不同的栽培条件对土壤养分含量的影响不同,大棚条件下,中华水韭对土壤养分的消耗最多。

2.2中华水韭生长对土壤微生物数量的影响

不同栽培条件下,中华水韭生长后土壤微生物数量的变化见表2。从表2中可以看出,与对照相比,大棚栽培条件下,土壤细菌数量下降(P<0.05),而室外栽培条件下,土壤真菌、放线菌数量均上升(P<0.05),说明不同条件对土壤微生物的数量影响不同,恒温条件下,土壤微生物数量相对稳定,而室外条件土壤微生物数量较多,这可能是由于室外条件的通风性好,土壤根系呼吸较强,促进微生物的活性。

表1 中华水韭生长对土壤养分的影响

表2 中华水韭生长对土壤微生物数量的影响×104cfu/g

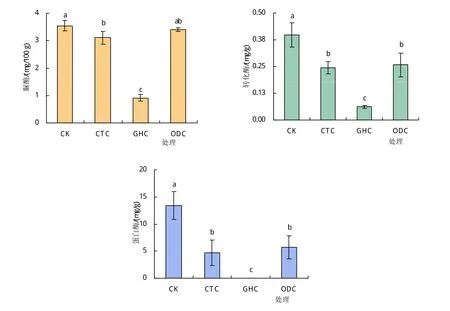

2.3中华水韭生长对土壤酶活性的影响

不同栽培条件下,中华水韭生长后土壤酶活性的变化如图1。从图1中可以看出,不同栽培条件下,土壤过氧化氢酶活性变化较小,与对照相比,都没有达到显著差异水平。而土壤磷酸酶、脲酶、转化酶、蛋白酶活性均呈下降趋势。但在室外条件下,只有转化酶、蛋白酶活性显著下降(P<0.05);在恒温条件下,脲酶、转化酶、蛋白酶活性显著下降(P<0.05);在大棚条件下,4种酶活性的下降都达到显著水平(P<0.05)。大棚条件下,4种酶活性也都显著低于恒温条件和室外条件(P< 0.05)。说明在不同条件下,水韭生长后对土壤酶活性的影响不同,对过氧化氢酶活性的影响较小,对转化酶和蛋白酶活性影响较大。3种条件中,大棚条件对酶活性的影响最大。

2.4土壤养分含量、微生物数量与土壤酶活性的关系

2.4.1相关分析不同栽培条件下,中华水韭生长后土壤养分含量、微生物数量与酶活性的关系见表3。从表中的相关系数可以看出,除速效磷、过氧化氢酶及外,其他土壤养分间、pH与其他养分和酶活性间呈显著的负相关关系,土壤其他养分与其他土壤酶间都有显著的正相关关系(P<0.05)。土壤微生物数量与土壤养分和酶活性间没有显著的相关关系。说明不同栽培条件下,中华水韭生长后土壤养分含量与土壤酶活性关系密切,而微生物数量对土壤养分含量和土壤酶活性的变化影响较小。

图1 不同栽培条件中华水韭生长对土壤酶活性的影响

表3 土壤养分、微生物数量、酶活性的相关关系

2.4.2主成分分析进一步对土壤所有肥力因子进行主成分分析(表4),可以看出,3个主成分的累计方差贡献率达到83%,能够反映土壤肥力因子的绝大部分信息。其第1主成分的方差贡献率达到54%,在全部因子中占主导地位,是土壤肥力的最重要方面,pH、全氮、碱解氮、全磷、有机质、脲酶、转化酶、蛋白酶在其中占有较大分量,说明这些养分和酶是提供中华水韭生长的主要肥力因素,而土壤微生物所起作用较小。

表4 土壤养分、微生物数量、酶活性的主成分分析

3 结论与讨论

植物体生长发育所需的营养元素大部分是通过根系从土壤中吸收获取,同时植物通过产生和释放根系分泌物对根际周围土壤的物理、化学和生物性质产生影响[11]。土壤养分是土壤肥力的主要组成部分;而土壤微生物在土壤养分循环中发挥着重要作用,与土壤中的碳、氮转化过程及有机质的分解和转化有着极为密切的关系;土壤酶催化土壤中的有机物质转化[12],可反映土壤中进行的各种生物化学过程的强度和方向,是土壤肥力变化中较为敏感的生物学指标[13]。大量研究表明,植物能够通过根系活动显著地影响根际土壤pH[14];影响土壤微团聚体的大小、分布、稳定性、吸附性及亲水性等物理性质[15];增加土壤有机质、全氮、速效氮的积累[16];根系分泌物的组成和数量还影响根系微生物群落结构[17],低分子量的根系分泌物能够促进微生物数量的增加[18];根系活动还能改变土壤各种酶的活性[19-20]。

本研究中华水韭生长后,土壤微生物数量的变化较小,这与以往研究的结果不尽相同[21],可能是由于淹水的厌氧条件,抑制了土壤微生物的活性。但中华水韭生长后却明显增加了土壤的pH,这与程瑞梅等[22]研究酸性土壤淹水后pH升高的结论一致。说明水韭根系能交换吸附更多的阴离子,释放HCO3-,使土壤溶液向碱性偏移。土壤pH的变化,直接影响土壤养分的吸收过程,研究中pH与土壤养分变化显著负相关,说明随pH的增加,根系吸收养分的能力增强。土壤养分消耗后,由于底物的减少,土壤酶活性随之下降。因此,在人工培育保护中华水韭的过程中维持土壤适当的酸碱度是必要的。各培养条件下,土壤全氮和速效磷都显著降低,说明中华水韭生长发育过程中,对氮素和磷素的需求量较大,应当适量增施有机氮肥与磷肥,提供底物,促进酶活性。

在3种不同条件下,恒温条件水韭生长后土壤性质变化最小,而大棚条件土壤性质改变最大,但这2种条件下的水韭长势都稍差于室外培养条件,说明环境因素中的温度和光照是影响水韭生长的主要因素,变温和自然光强有利于水韭的生长并减少养分消耗。在不同条件下,水韭生长明显改变了土壤的养分性状,说明在水韭和土壤的互作关系中,土壤的决定作用较小,要想进一步明确土壤条件对水韭生长的作用机制,还需要进行多方面的深入研究。

参考文献

[1]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第6卷第3分册)[M].北京:科学出版社,2004:220.

[2]Yan Y H, Zhang X Ch, Ma K P. Status and conservation of rare and endangered ferns and fern allies in china[J]. Biodiversity Conservation and Research Progress of ChinaⅦ,2006:77-87.

[3]刘保东.极度濒危蕨类植物中华水韭人工批量繁育获得成功[J].生物多样性, 2012, 20(6): 784.

[4]李范,刘婧宏,邢建娇,等.中华水韭叶舌和缘膜的发生及其发育进程研究[J].西北植物学报,2013,33(1):17-21.

[5]李小溪,檀龙颜,扬成,等.中华水韭根叶发育的解剖观察[J].植物研究,2013,33(6):666-670.

[6]路靖,关维元,徐永星,等.中华水韭雌配子体及胚胎发育的初步研究[J].植物科学学报,2013,31(4):353-359.

[7]姜男,邢建娇,丁国华,等.几种栽培基质下中华水韭的生长规律[J].湿地科学,2014,12(1):117-121.

[8]刘婷婷,孙浩,关旸,等.低温胁迫对极度濒危植物中华水韭生理特性的影响[J].西北植物学报,2013,33(10):2031-2036.

[9]孙浩,刘婷婷,关旸,等.极度濒危蕨类中华水韭对除草剂的生理响应[J].西北植物学报,2013,33(9):1830-1837.

[10]关松荫.土壤酶及其研究法[M].北京:农业出版社,1986.

[11]Milena Holmgren, Marten Scheffer, Michael A. Huston, The interplay of facilitation and competition in plant communities[J]. Ecology,1997,78(7):1966-1975

[12]Yao X H, Min H, Lu Z H, et al. Influence of acetamiprid on soil enzymatic activities and respiration[J]. European Journal of Soil Biology,2006,42(2):120-126.

[13]Paz Jimenez M D, Horra A M, Peuzzo L, et a1. Soil quality: a new index based on microbiological and biochemical parameters[J]. Biology and Fertility of Soils,2002(35):302-306.

[14]Gregory P J. The rhizosphere. In: Gregory P J. Plant Roots: Growth, Activity and Interactions with the Soil[M]. Blackwell Publishing, Oxford,2007:216-252.

[15]Materechera S A, Dexter A R ,Alston A M . Formation of aggregates by plant roots in homogenised soils[J]. Plant and Soil, 1992(142):69-79.

[16]Jeffrey J D, Carl Freeman D, John M E. Differences in native soil ecology associated with invasion of the exotic annual chenopod, Halogeton glomeratus[J]. Biology and Fertility of Soils,2003,38(2): 72-77.

[17]Gschwendtner S, Esperschütz J, Buegger F, et al. Effects of genetically modified starch metabolism in potato plants on photosynthate fluxes into the rhizosphere and on microbial degraders of root exudates[J]. FEMS Microbiol Ecol,2011(76):564-575.

[18]苑亚茹,韩晓增,李禄军,等.低分子量根系分泌物对土壤微生物活性及团聚体稳定性的影响[J].水土保持学报,2011(06):96-99.

[19]赵小亮,刘新虎,贺江舟,等.棉花根系分泌物对土壤速效养分和酶活性及微生物数量的影响[J].西北植物学报,2009,29(7):1426-1431.

[20]李伶俐,黄耿华,李彦鹏,等.棉花与不同作物同穴互作育苗对土壤微生物、酶活性和根系分泌物的影响[J].植物营养与肥料学报, 2012,18(6):1475-1482.

[21]牛佳,周小奇,蒋娜,等.若尔盖高寒湿地干湿土壤条件下微生物群落结构特征[J].生态学报,2011,31(2):474-482.

[22]程瑞梅,王晓荣,肖文发,等.三峡库区消落带水淹初期土壤物理性质及金属含量初探[J].水土保持学报,2009,23(5):156-161.

Variation of Soil Nutrients, Microbial Biomass and Enzymatic Activity with Isoetes sinensis Palmer Growth Under Different Cultivation Conditions

Zhao Wenlei, Bian Xuelian, Yue Zhonghui, Liu Baodong

(College of Life Science and Technology, Harbin Normal University/Key Laboratory of Plant Biology, College of Heilongjiang Province, Harbin 150025, Heilongjiang, China)

Abstract:In order to rejuvenate critically endangered Isoetes sinensis Palmer, and try to find out its suitable cultivation conditions, we studied the variation of microbial quantity, soil nutrient and enzyme activity after Isoetes sinensis Palmer growth under three artificial cultivation modes, i.e. constant temperature condition (CTC), greenhouse condition (GHC) and outdoor condition (ODC). The results showed that soil pH increased (P<0.05), the number of soil bacteria (BAC) reduced (P<0.05) under GC and OC, but the number of soil fungi (FUN) and actinomycetes (ACT) increased (P<0.05) under OC after Isoetes sinensis Palmer growth compared with that under the original soil condition. Soil total nitrogen (TN) and available phosphorus (AP) content, invertase (INT) and protease (PRO) activity decreased (P<0.05) under all conditions, while soil alkalihydrolysable nitrogen (AN), total phosphorus (TP) and organic matter (OM) content, phosphatase (ACP) and urease (UR) activity reduced (P<0.05) only under GC. Soil catalase (CAT) activity also reduced (P<0.05) only

中图分类号:Q948.113

文献标志码:A论文编号:cjas15060013

基金项目:国家自然科学基金项目“中国特产濒危蕨类水韭植物生殖生物学研究”(31170294);黑龙江省高校重点实验室开放课题“哈尔滨师范大学科技创新团队研究计划”(ZK1201203);黑龙江省高校科技创新团队研究计划-“哈尔滨师范大学科技创新团队研究计划”(KJTD-2011-2);哈尔滨师范大学国家级预研项目“土壤酶活指标对农田黑土质量的指示作用”(12XYG-10)。

第一作者简介:赵文磊,男,1989年出生,黑龙江哈尔滨人,硕士,研究方向为植物生理生态学。

通信地址:150025哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,Tel:0451-88060576,E-mail:zhaowily@163.com。 150025哈尔滨师范大学生命科学与技术学院,Tel:0451-88060576,E-mail:yuezhonghui@163.com。

通讯作者:岳中辉,女,1971年出生,黑龙江讷河人,副教授,博士,研究方向为植物生理生态及土壤生态学。

收稿日期:2015-06-11,修回日期:2015-06-29。