南四湖地区一次农业致灾天气成因分析

张泽铭,郭红艳,黄巍,李颖(济宁市气象局,山东济宁272037)

南四湖地区一次农业致灾天气成因分析

张泽铭,郭红艳,黄巍,李颖

(济宁市气象局,山东济宁272037)

摘要:为了提高南四湖地区灾害性天气预报预警技术能力和水平,笔者对2012年9月19日发生在山东西南部南四湖地区附近的一次造成农业灾害的雷雨大风、冰雹天气过程进行了诊断分析。结果表明:上干冷、下暖湿的层结结构特点的前倾槽,对本次强对流天气的发生十分有利。前倾槽槽后的干冷空气入侵作用,为强对流的产生提供了激发机制。地面图上强风向辐合中心更加容易触发强对流天气。K指数的大值中心移动方向与强降水的移动方向基本一致。对流层高低层存在的风向风速的垂直切变,有利于强对流性风暴发生、发展。0℃层和-20℃层高度差较小时,有利于冰雹的形成。组合反射率因子和回波顶高等雷达产品对冰雹发生的区域有一定的指示作用。

关键词:前倾槽;强对流;垂直切变;冰雹

0 引言

强对流天气是影响山东的重要灾害性天气之一,它们具有空间尺度小、生命史短、突发性强、破坏力大的特点。张腾飞等[1-5]已经对强对流天气下的暴雨做过研究。对于强对流天气的预报,历来是日常预报业务的难点。要在短期预报中准确预报出强对流天气的发生、强度、影响时间及落区是非常困难的。当前的预报技术只能依靠雷达探测、卫星云图及自动站资料做出临近预报,所以加强对此类强对流天气的物理机制的研究就显得十分必要。强对流天气常伴随雷暴、大风和局地暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷风,是一种具有巨大破坏力的短时天气,能给国民经济和人民生命财产造成严重的损失。

图1 2012年9月19日14时—9月20日20时山东省累计降水量分布图(单位:mm)

图2 微山站小时降水量柱状图

许多气象工作者对各类强对流天气从天气形势、物理量场、卫星云图和雷达回波特征等方面都进行了很多分析和研究[6-15],揭示了强对流天气发生发展的一些特点和成因。前倾槽是指在对流层中,槽线随高度的升高向前进方向倾斜,高空槽线位于低空槽线或地面锋之前的槽。一般表现为短波西风槽,持续时间较短。由于上下层干湿条件不同,造成不同的环境背景下,大风和强降水会有很大的差异。中国东部江淮地区由于东亚季风影响,初夏常有梅雨雨带活跃于此,在此环境条件下江淮和黄淮流域湿环境下的对流较多,但也有干环境下的对流[16-17],这与美国中部平原地区的飑线多发生在较干环境下不同[18]。郑淋淋等[19]指出,在干湿环境下强对流系统的触发和维持机制存在明显差异。因此,笔者利用常规天气图和雷达资料对2012 年9月19日出现在山东西南部的雷雨大风和冰雹等强对流天气进行分析,以增进强对流天气发生发展的认识,进而为今后山东省强对流天气的预报和服务提供依据。

1 天气实况与灾情

2012年9月19日下午至夜间,山东西南部南四湖附近地区的聊城、济宁和枣庄地区先后出现雷雨大风等强对流天气。聊城的冠县出现直径15 mm的冰雹,济南的平阴出现直径10 mm的冰雹,济宁的嘉祥15时48分—16时测站出现冰雹,最大直径为7 mm,枣庄的滕州出现瞬时风力17 m/s的大风。9月19日20日,冠县、平阴、嘉祥和滕州的6 h降水量分别达到了40.9、52.9、29.7、43.7 mm(见图1)。而位于南四湖最中心的济宁微山在9月19日20时—20日00时4 h降水量达55.7 mm(见图2)。本次强对流天气的出现造成南四湖及附近地区果蔬、玉米倒伏,大棚不同程度损坏。

2 天气形势分析

2.1高空环流形势分析

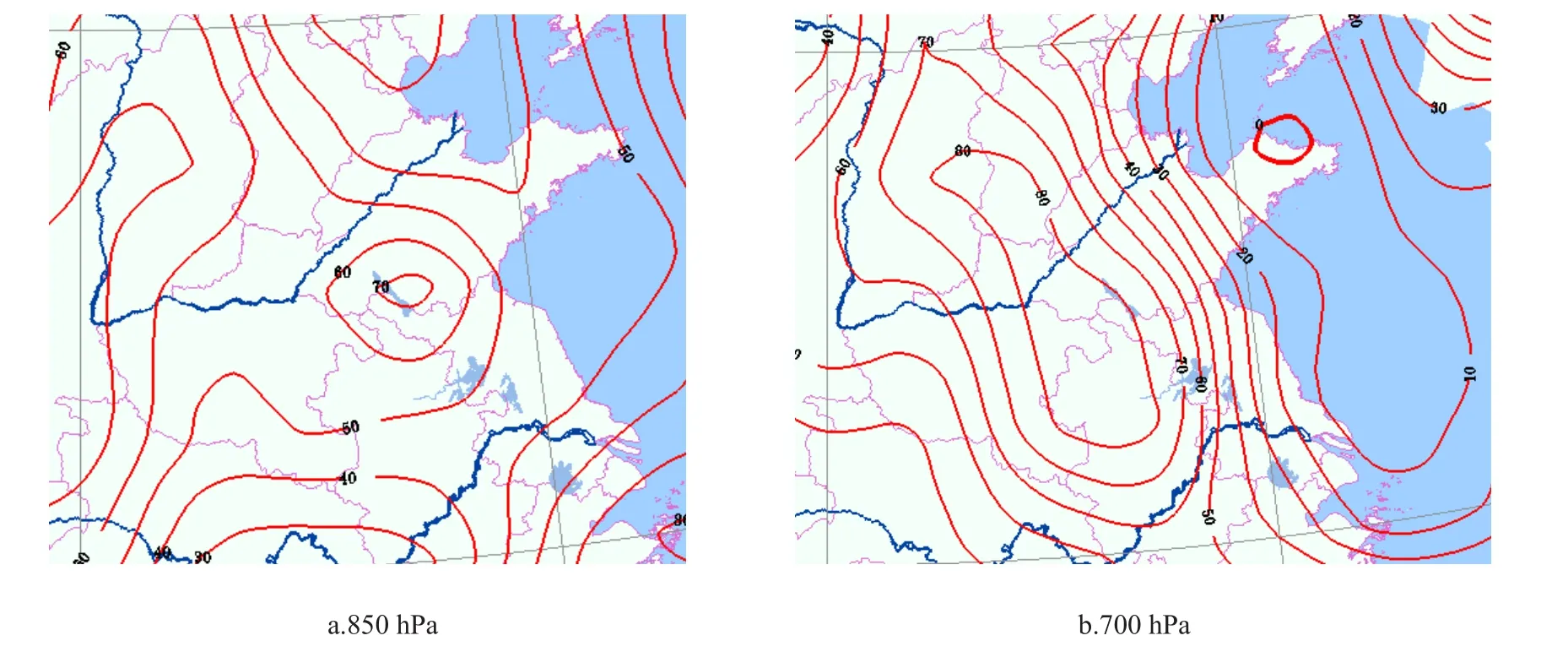

9月19日8时,500 hPa形势图上西风槽很强,从渤海海峡一直延伸至华南地区,温度槽落后于高度槽,其后部冷中心-24℃位于贝湖附近,温度槽在山东的上游河北南部更为明显,冷空气在槽后聚集,等温线与等高线交角大于45°,冷平流明显。700 hPa上槽位于朝鲜半岛至浙江南部地区,槽的位置明显领先于500 hPa西风槽,方向基本平行。850 hPa槽线呈南北向,位于山东与河北和河南交界处(见图3a)。9月19日08时3层槽的配置明显的构成了典型的前倾槽结构。山东西南部为暖脊控制,高层是干冷平流,对流层中低层是西南暖湿气流,这种上干冷,下暖湿的层结结构特点,极易诱发强对流天气的发生。

19日下午至夜间,随着500 hPa西风槽槽后冷空气的南下,700 hPa槽略有东移,850 hPa上槽逐渐南压至山东西南地区并且加强,中心气压148 hPa,槽前在济宁的中部有着明显的东西向的暖式切变线(见图3b),切变线南侧的暖湿气流和500 hPa的冷空气在此交汇,强对流天气正好发生在该切变线的南北两侧,造成山东西南部分地区的雷雨大风和冰雹天气。19日后半夜至20早晨,随着500 hPa西风槽的东移和北收,槽后冷空气变弱,700h Pa东移减弱消失,在鲁南至长江下游又生成1个高空槽,但槽较弱,850 hPa冷涡东移减弱,涡前暖式切变线消失,无明显的暖湿水汽的输送,强对流天气结束(见图3c)。

2.2地面形势分析

9月19日8时—14时地面图上可以看出(图略),08时,山东处于高压后部,风场较弱,在上游河北的中部有1条明显的辐合线;14时,随着海上高压的加强并且略有北上,对辐合线有所“挤压”,在向东南方向移动过程中两侧“对头风”不断加强,并且出现了“对头风”的强风向辐合中心,更加容易触发强对流天气,本次强对流发生区恰好位于地面辐合中心东南侧的东南暖湿气流区。

图3 500 hPa、700 hPa和850 hPa槽线位置和850 hPa风场

3 环境场特征分析

雷雨、冰雹、龙卷等天气现象都是大气中垂直对流强烈发展的结果[20]。本次强对流天气的环境场具有一定的垂直温度梯度、低层水汽含量高、湿层较厚和明显风向风速垂直切变的各种条件。上升运动强弱决定水汽凝结速度[21]。

3.1湿度条件

从19日08时各层的比湿场分布图(见图4)中可见,850 hPa以下山东西南部大部地区处于比湿大于6 g/kg的高湿区控制之下,而850 hPa以上水汽含量较小(图略)。将这几层的比湿大值区叠套,气柱水汽含量较大的区域是强对流天气的发生区,与强对流区对应较好。到20日08时,北方干冷空气入侵,虽然925 hPa鲁南南部仍大于8 g/kg,但其他各层比湿较小,不再具有比湿大值区的叠套,降水和强对流天气结束。

从9月19日08时的相对湿度分析场中可以看出(见图5),山东中南部自下而上850 hPa和700 hPa相对湿度为70%~80%,而中层500 hPa相对湿度小于15%。这种中层相对较干低层较湿的系统配置易产生强对流天气。

图4 9月19日8时850 hPa及以下各层比湿分布图

3.2K指数

K指数是对大气不稳定层结的描述,是综合垂直温度梯度、低层水汽含量和湿层厚度的一个气团属性量。K指数是衡量大气中潜在能量多少的一种指标,K>20℃就有出现雷暴的可能,K>35℃即具备出现大片雷雨的条件[22]。19日08时,K指数在整个华北地区有2个大值中心,一个在山西中部,一个就恰好位于济宁上空(见图6a),强度均为32,说明在山东的西南部有不稳定能量的积累释放。到了19日20时,山西的大值中心明显减弱至28,而济宁上空的大值中心依然维持在32(见图6b),并且向东南方向略有移动,与实况微山站暴雨出现的时段20时至零时正好吻合。可见K指数的大值中心移动方向与强降水的移动方向基本一致。

图5 2012年9月19日8时相对湿度分布图

图6 K指数分布图

3.3环境风场

由9月19日8时济南、徐州站点的垂直剖面图可以看出:各层风向的分布,850 hPa以下为西南风,500 hPa为西北风,对流层中低层风向随着高度顺时针旋转;各层风速的分布,850 hPa以下为4 m/s,700 hPa 为6~10 m/s,500 hPa以上为15 m/s左右,对流层高低层存在明显的风速切边。这表明,在此区域内存在有利于强对流性风暴发生、发展的环境水平风向风速的垂直切变。

3.40℃层和-20℃层高度

0℃层和-20℃层的高度与高、底层的冷、暖平流和中空大气不稳定性密切相关,2层之间的高度差△H越小,越有利于强对流天气的发生、发展。分析19日08时济南、徐州站点的垂直剖面图可以看出:在此区域内0℃层高度普遍在680 hPa左右,-20℃层的高度普遍在450 hPa左右。这表明,0℃层和-20℃层高度差较小,说明过冷水的浓度较大,有利于冰雹的形成。

4 雷达产品分析

4.1组合反射率因子

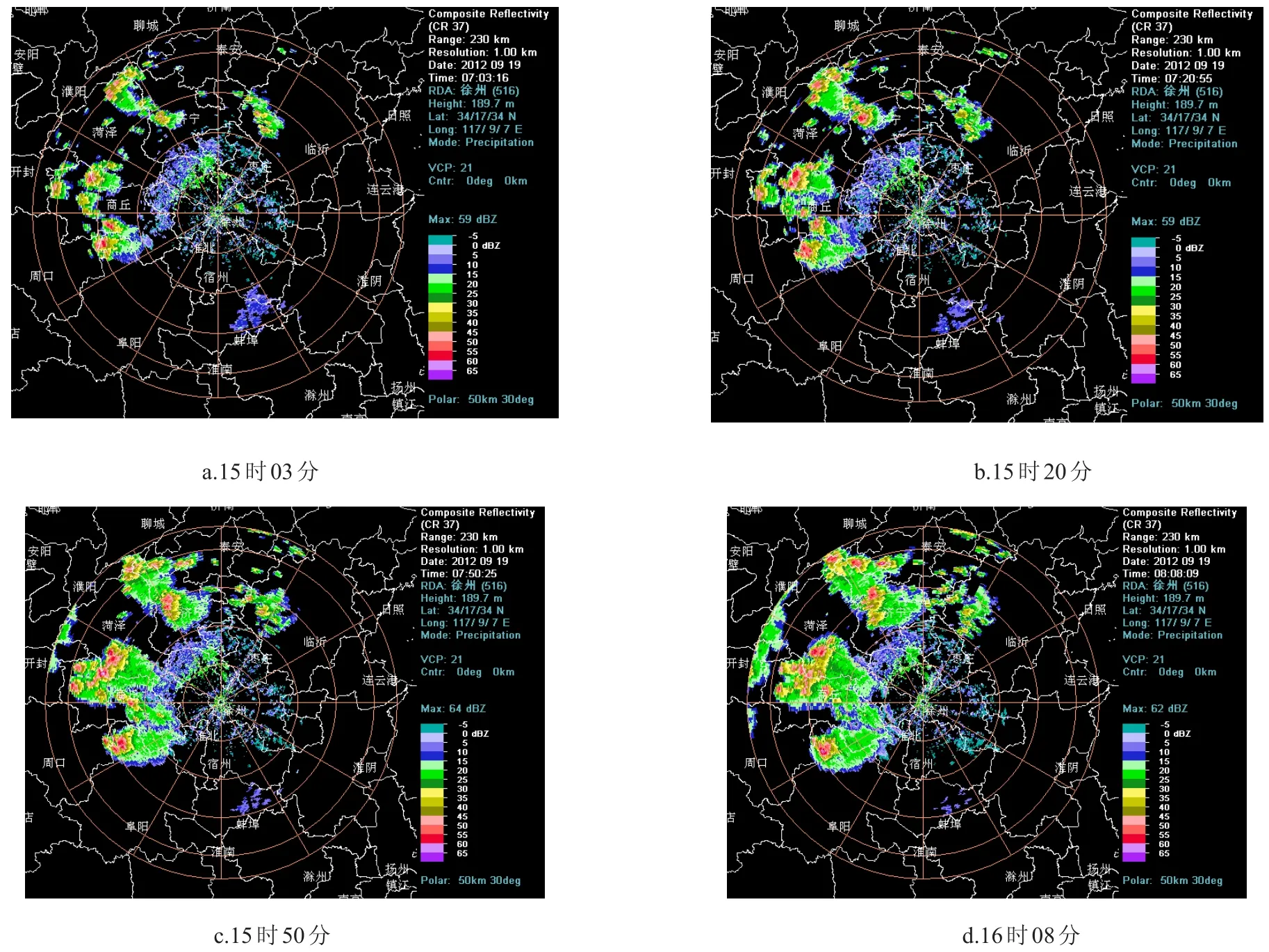

组合反射率因子产品可以不用对每个仰角进行寻找就可以显示云团中最高反射率因子。分析徐州雷达站9月19日15时03分—16时08分的组合反射率因子演变图(见图7)可以看出,15时03分在济宁的嘉祥上空开始出现一团降水回波,到了15时20分,强度逐渐增大,但位置无明显变化,15时50分发展至最强,其中心最大反射率为64 dBZ,这恰好与嘉祥站实际观测到冰雹的时间吻合,3个体扫之后,到了16时08分强回波中心强度明显减弱,并且呈分散状,嘉祥站的冰雹天气也随之结束。

图7 组合反射率因子演变图

4.2回波顶高(ET)

回波顶高(ET)是用来判断回波对流强度的非常重要的参量。由徐州雷达站的回波顶高逐时演变图(见图8)可以看出,15时03分嘉祥上空回波顶高在15.2 km,到了15时26分回波顶高产品显示其回波到达15.8 km,随着对流云团的发展,15时50分对流顶高到达最高在16 km附近,此时对流发展最为旺盛,2个体扫后16时02分,回波顶高又降至了14 km以下。

5 结论与讨论

(1)本次强对流天气过程是在前倾槽的大的环流形势下,槽后干冷空气的入侵激发对流,地面图上强风向辐合中心共同促进作用下发生的。

(2)利用探空资料,实际证明了0℃层和-20℃层高度差较小,说明过冷水的浓度较大,有利于冰雹的形成。

图8 回波顶高演变

(3)以往文献论著对于雷达资料中的回波顶高(ET)数据分析较少,本研究定性定量的分析了回波顶高数据,对流发展最为旺盛时,雷达回波顶高达16 km,对对流预报有提示作用。

(4)强对流天气的影响因素很多,本研究仅选取其中几个常规指标和部分雷达产品进行了分析,虽然具有普遍性的意义,但其他物理量同样具有参考意义,如假相当位温、水汽通量等以及雷达产品中的冰雹指数等。今后研究工作中应选取其他物理量和雷达其他产品数据进行较多分析,期待找出更多参考指标。

(5)南四湖周围地区由于大型水体的影响,使得本来就具有较强局地性的强对流天气预报难度增大,大型水体对于强对流天气发生发展影响是一种创新,今后可以做进一步的研究。

参考文献

[1]张腾飞,鲁亚斌,普贵明.低涡切变影响下云南强降水的中尺度特征分析[J]气象,2002,29(12):29-33.

[2]胡明宝,高太长,汤达章,等多普勒天气雷达资料分析与应用[M].北京:解放军出版社,2000:52-62.

[3]郑媛媛,张小玲,朱红芳,等.2007年7月8日特大暴雨过程的中尺度特征[J].气象,2009,35(2):3-7.

[4]林建.2009年8月29日黄淮和西南地区不同性质暴雨特征分析[J].气象,2011,37(3):276-284.

[5]张家国,王珏,黄治勇,等.几类区域性暴雨雷达回波模型[J]气象, 2011,37(3):285-290.

[6]夏丽花,冯晋勤,黄美金,等.一次强对流天气过程的成因分析[J].气象,2006,32(7):110-114.

[7]田军,张楠,粟敬仁,等.2008年6月3日一次中尺度强对流天气过程分析[J].气象与环境科学,2009,32(增刊):5-8.

[8]吴蓁,赵培娟,席世平,等.郑州局地强对流天气的形成机制与预报方法[J].气象科技,2008,36(5):515-519.

[9]谢义明,解令运,沙维茹,等.江苏中部一次强对流天气的物理机制分析[J].气象科学,2008,28(2):212-216.

[10]潘娅英,王亚云,钱吴刚,等.一次全省性强雷暴天气的地闪特征[J].气象科技,2010,38(4):432-436.

[11]寿绍文,励申申,王善华,等.天气学分析[M].北京:气象出版社, 2002:148-174.

[12]廖玉芳,俞小鼎,郭庆.一次强对流系列风暴个例的多普勒天气雷达资料分析[J].应用气象学报,2003,14(6):656-662.

[13]周后福,郑媛媛,邱明燕.基于数值模式和多普勒雷达的强对流天气预报技术[J].气象科技,2007,35(5):637-641.

[14]伍志方,张春良,张佩源.一次强对流天气的多普勒特征分析[J].高原气象,2001,20(2):202-207.

[15]李耀东,刘建文,高守亭.螺旋度在对流天气预报中的应用研究进展[J].气象科技,2005,33(1):7-11.

[16]孙虎林,罗亚丽,张人禾,等.2009年6月3—4日黄淮地区强飑线成熟阶段特征分析[J].大气科学,2011,35(1):105-120.

[17]于庚康,吴海英,曾明剑,等.江苏地区两次强飑线天气过程的特征分析[J].大气科学学报,2013,36(1):47-59.

[18]Parker M D, Johnson R H. Orgnizaational modes of mid latitude mesoscale convective systems[J].Mon.Wea.Rev.2000,128(10):3413-3436.

[19]郑淋淋,孙建华.干、湿环境下中尺度对流系统发生的环流背景和地面特征分析[J].大气科学,2013,37(4):891-904.

[20]曹钢锋,张善君,朱官忠,等.山东天气分析与预报[M].北京:气象出版社,1988:185.

[21]王西磊,吕淑芳,赵京峰,等.2009年5月9—10日山东大暴雨天气分析[J].暴雨灾害,2009,28(2):175.

[22]朱乾根,林锦瑞,寿绍文.天气学原理和方法[M].北京:气象出版社, 1983:345.

Analysis of an Agricultural Disaster Caused by Weather in Nansi Lake Area

Zhang Zeming, Guo Hongyan, Huang Wei, Li Ying

(Meteorological Bureau of Jining City, Jining 272037, Shandong, China)

Abstract:The paper aims to improve severe weather forecasting and warning technology in the Nansi Lake area. The author analyzed an agricultural disaster caused by thunderstorm winds and hail in September 19, 2012 in Nansi Lake area which located in the southwestern Shandong Province. The results showed that the favorable condition for the occurrence of severe convective weather was the forward-tilling trough in which the dry and cold air was above the moist and warm air. The dry and cold intrusion which was behind the trough was the trigger mechanism of the strong convection. Strong wind convergence center easily triggered severe convective weather on the ground. A movement direction of the maximum center of K index was consistent with the direction of movement of heavy rainfall. The wind vertical shear of the direction and speed on troposphere were conducive to strong convective storm development. An appropriate height between 0℃layer and -20℃layer was conducive to the formation of hail. Composite reflectivity factor and echo tops had certain indication for the region of the hail.

Key words:Forward-tilling Trough; Strong Convection; Vertical Shear; Hail

中图分类号:P458.3

文献标志码:A论文编号:cjas15040011

基金项目:山东省气象局青年科研基金项目“南四湖地区秋季连阴雨研究”(2014SDQN18)。

第一作者简介:张泽铭,男,1982年出生,山东金乡人,工程师,本科,主要从事中短期天气预报方面研究。

通信地址:272037山东省济宁市任城区金宇西路1号济宁市气象局,Tel:0537-2232343,E-mail:zmzhang2002@qq.com。

收稿日期:2015-04-16,修回日期:2015-06-23。