山西省国内旅游市场的时空分布与结构演化分析

车云凤+刘敏+康丹

本文采用山西省以及山西省11个地级市的GDP、国内旅游收入、国内旅游接待人数等数据,使用了地理集中度、市场集中率、旅游区位熵等方法,分析了2006—2015年山西省11个地级市的国内旅游市场的时空分布及其结构差异演化。本文研究结果表明:从时空分布看,离散程度日益较弱,旅游市场发展从层次不齐到并驾齐驱;从市场结构来看,山西省空间结构集聚性呈现波动态势发展,但趋势减弱,国内旅游市场趋势多元化,旅游市场结构差异减小,呈现稳定态势发展。本文将分析导致形成这种特征与差异的主要原因,并提出促进山西省国内旅游发展的建议。

一、引言

2015年10月,我国“十三五”旅游发展规划建议出台,要求我国旅游业的发展既要建立在对过去十年发展的分析与总结的基础上,又要明确旅游业取得的成就与问题,进而明确其发展走向、发展领域和主要目标。国民旅游权的实现是小康社会的标志之一,国内旅游在我国的经济发展中发挥着不可或缺的作用,所以,我国学者对国内旅游市场的研究也是十分关注的。吴必虎认为,分析旅游市场的发展会对区域的旅游规划有着不可磨灭的至关作用;保继刚等人截取桂林不同时期客源市场的资料,进行了客源市场空间结构分布与演变的分析;李景初基于成分分析,利用降维的方法,分析了河南省国内旅游市场影响因素;罗美娟等人,把在互联网形式下产生的长尾理论引入在线旅游市场的分析;吴清等人采用ADd指标、变异系数、位序等级规模等方法分析湖北省国内旅客源市场的机制演化;张春莲从营销组合的视角研究了山西省旅游市场的开拓与发展。

“十三五”全国旅游业发展规划纳入国家“十三五”重点专项规划,这在我国旅游业发展历史上尚属首次,充分体现政府对全国旅游的高度重视。“十三五”阶段要求将旅游业着眼于其前后十年的发展轨迹上去策划,作为有较多旅游资源的大省——山西,关于2006-2015年国内旅游市场空间分布与结构演变系统尚未研究,本文查阅来自2006—2015年《中国旅游业统计公报》、《山西省统计年鉴》和山西省各地级市政府部门的《国民经济和社会发展公报》报告文件,提取山西省国内旅游总收入、国民生产总值,各地级市国内旅游收入和生产总值等统计数据,进行相应公式整理计算,对山西省2006—2015年国内旅游市场空间结构系统的变化进行定量分析,以期待响应山西省全域旅游的发展,供给侧改革的实施,促进“十三五”山西省旅游业的跨越式发展,为优化产业结构,提高旅游产业的优势地位而献计献策。

二、山西省国内旅游市场发展现状

山西省拥有丰富的自然以及人文旅游资源,拥有“古代建筑博物馆”、“中华古文化摇篮”等称号。现有46个省级及以上的自然保护区,在第七批全国重点文物保护单位中,共有452处不可移动文物被纳入了国家重点文物保护范围内。2015年,随着平遥古城国家5A级景区创建工作的完成,山西省共有6家获此殊荣的景区。2016年全域旅游在我国开始逐步发展,我省共有5个市县被纳入“全国示范区”的行列,积极响应由“景区旅游”向“全域旅游”发展模式转变,推动旅游业创新、协调、绿色、开放、共享发展,促进旅游业升级转型、增质增效,构建新型旅游发展格局。21世纪以来,山西省国内旅游市场出现良好发展趋势,2015年,全省实现旅游总收入3447.5亿元,同比增长21.11%;国内旅游收入3428.9亿元,增长21.2%,共接待国内游客3.6亿人次,同比增长20.22%。

据统计,截止2015年,山西全省共有旅游企业9000余家,旅游景区景点543家,A级景区143家;星级饭店328家,其中五星级饭店18家;旅行社866家,持证导游2万余名。山西省旅游直接从业人数达51.5万人,间接从业人数210.8万人,其中乡村旅游品牌经营户1万户,直接从业人员5万人。2015年,全省乡村旅游接待6000万人次,收入300亿元,旅游解决了农民就业,并推动了新农村建设,为全省迎来了新的旅游方向。

(一)山西省国内旅游市场发展态势

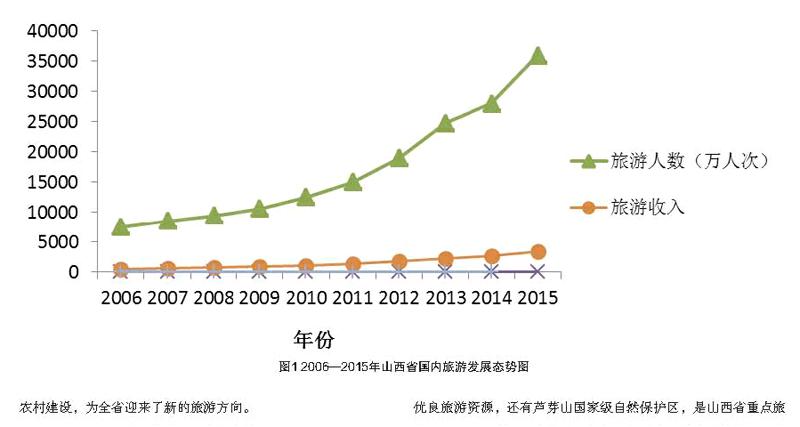

由于受主观和客观等因素的影响,各种政策资金的支持,旅游业得到了快速的发展,山西省的旅游业也在时代潮流的推动下,不断大跨步前进,但是也正因为如此,旅游业市场发展具有不稳定性的特征。如表1所示,从2006—2015年山西省国内旅游发展趋势中得出,山西省国内旅游接待人数以及旅游收入呈现逐年上涨的趋势。山西省国内旅游人数由2006年的7517万人次增至2015年的3.6亿人次,国内旅游收入由415亿元增至3429亿元,山西省的国内旅游正处于上升阶段,受世界经济危机的影响,虽然经济收入较2008年之前的涨幅较弱,但一直呈现增长的态势,随后,尤其是2011年至2013年增长幅度最大,尤其是2012年出现国内旅游人数增长29%,国内旅游收入35%,出现了一段时期的小高峰。2013年山西省继续打响“晋善晋美”的旅游品牌,大力建设五台山、云冈石窟等主要景区,将旅游信息化、标准化、专业化的建设落实到实处,推动了全省旅游业蓬勃发展。由于市场波动性的特征、出境旅游发展高峰期、机票代理费用降低以及居民可支配时间和金额的增多,国内游客对出境旅游的倾向,导致2014年、2015年出现增长幅度减慢。2016年在“十三五”的带动下,全域旅游的发展,消费需求的刺激,以及山西在各省市旅游推介会的蓬勃开展,将会为山西省旅游业的发展带来不可小觑的推动。

(二)山西省国内旅游市场的空间分布

山西省下设11个地级市,分为晋北、晋中、晋东南、晋西南四大区域。

晋北地区具有丰富的旅游资源,云集了世界遗产云岗石窟、道教圣地恒山、三教合一悬空寺、中国佛教名山五台山等世界级优良旅游资源,还有芦芽山国家级自然保护区,是山西省重点旅游区之一,有利于开发佛教文化与自然风光相结合的旅游产品系列。

晋中地区的省会太原市集政治、经济、交通、文化等于一体的城市,与周围晋中、阳泉、吕梁三个地级市相互辉映,具有浓厚的晋商文化气息,包括世界文化遗产、5A级景区平遥古城,晋商建筑代表乔家大院、王家大院等,还包括森林生态景区、湿地公园等,有利于开发晋商文化与生态风光相结合的旅游产品系列。

晋东南地区有太行山大峡谷、莽河猕猴自然保护区、皇城相府等旅游景区,有丰富的自然与人文旅游资源,有利于开展生态旅游与红色旅游相联合的旅游产品系列。

晋西南地区包含临汾、运城两个地级市,有舜帝陵、中国死海、五老峰、大槐树等旅游景区,适宜于联合打造寻根祖与敬关公文化旅游产品系列。

山西各地旅游经济普遍较好,随着区域内合作的加强,国家政策的扶持与引导,晋东南、晋西南地区逐渐崛起,晋北、晋中地区逐渐下降,原来的由北到南递减的旅游空间发展格局正在慢慢发生变化,整个山西省空间旅游市场结构趋于平整。

三、山西省国内旅游市场空间结构发展变化

(一)山西省国内旅游市场空间集聚性

旅游空间结构是区域旅游发展状况的重要指示标,是旅游活动在区域的地域空间上的投影。以山西省11个地级市为单位,采用相关研究方法和模型,对山西省国内旅游市场的空间结构的发展变化进行对照分析。

1、地理集中指数

地理集中指数作为衡量旅游地游客接待数量,在相应区域范围内的集中程度,采用的计算公式为:

G=100×

其中,G为山西省国内旅游市场客源分布的地理集中指数;xi为某地区旅游接待量;T为整个山西省国内游客数量;n=11(地级市共11个)。若G值越靠近100,则说明旅游人数分布越集中,区域范围内的集聚性越;若G值越靠近100×,则说明旅游人数分布越分散,区域范围内的集聚性越差。

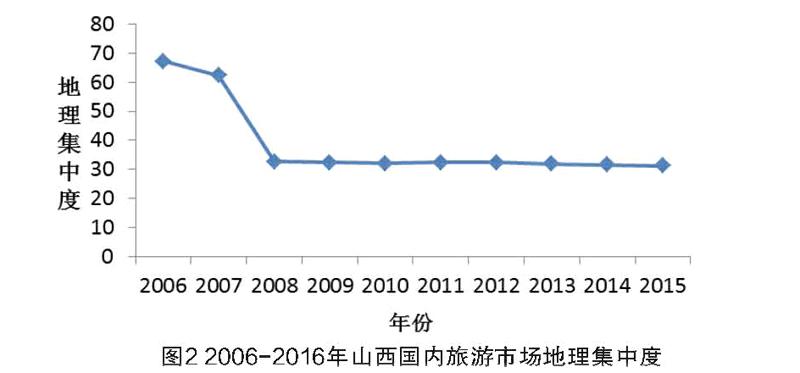

如图2所示,山西省国内旅游集中度在2006-2015年十年中,最高值是在2006年时达到顶峰67.3,说明当时山西国内旅游市场是以太原、大同和忻州为主要旅游目的地,同时格局也达到相对稳定的局面,由于,地理集中指数呈不断下降的态势,说明其他地域的旅游正在不断发展;2008-2015年,趋于稳定,在稳定中不断下降,说明这个时期内,山西省的国内旅游市场已打破原有的“单核模式”发展,市场空间结构经过不断优化,各区域呈现多元化发展趋势,晋城、忻州、阳泉、运城等多个地区不断优化,形成百花齐放的局面、“多核模式”的结构。

2、市场集中度

市场集中度是对旅游市场布局集中水平的指示标志,用来衡量旅游业的数量和规模的差别,体现了某地区旅游市场的竞争和垄断程度。本文采用CR1、CR4来反映国内旅游的首位度和前四位地级市的国内旅游游客接待情况。

如上图3所示,CR在2006- 2015年之间轻微波动发展,除2013年小幅度上升以外,整体呈下降的趋势。说明原本位居第一位的太原市,即使游客的集中度总呈下降趋势的形式下,在山西省的国内旅游市场上任占据重要地位。CR也呈现逐年递减的趋势,表明山西省的国内游客数量不断分散,前四位的游客接待数量逐渐下降,证明其他地级市的旅游正在积极发展。近年来晋中、运城、临汾、长治、晋城、阳泉都不断发展,特别是晋中和晋城的国内旅游快速增长,旅游市场空间结构更加稳定,使国内旅游的空间集聚性不断下降。

(二)山西省国内旅游市场空间结构演化

旅游区位熵反映的是该地区旅游专业化水平的高低,以及该一区域在一定范畴内的旅游地位和作用。旅游区位熵公式为:i=RDP/TDP。最终结果若越大,说明i地区的国内旅游发展水平在全省属于领先地位;反之,则越低。应用到山西省的旅游,就是在比较各地区旅游发展水平与山西省整体旅游发展平均水平的高低,从而评估山西省旅游发展的空间结构差异。

从图4得出,在2006-2015年十年间,忻州、晋中、阳泉的旅游区位熵一直处于数值大于1的水平,说明其旅游发展水平高于其他地级市发展水平。忻州,中国佛教名山——五台山位居于此,且拥有国家级自然保护区芦芽山、边塞雁门关、偏关、河曲黄河民俗风情文化等具有地域特色的旅游资源;除了丰富的旅游资源,交通的改善也带来了不晓得推动作用,例如:投资建设四路五站工程、改造县乡公路以及推进“三项改革”等地方交通基础设施;晋中市旅游业的迅速崛起,以晋商旅游产品系列为主打,不断进行品牌宣传和设计,2015年5A级景区成功申请,加上本身世界非物质文化遗产的底蕴,吸引众多游客前来观赏;阳泉作为另一个旅游业迅速崛起的城市,主要得益于温泉、风景区的建立,生态旅游、乡村旅游项目的实施,这些新颖的旅游产品为阳泉旅游发展奠定了基础,当地的旅游资源得到合理的开发,政府对旅游的重视度不断加大,促进了旅游品牌的形成与发展。相对比而言,临汾、吕梁、朔州的旅游业发展水平亟待提高。太原作为山西省省会,在国内旅游市场上,之前一直位于领先地位,但发展水平逐年下降,2013年后,旅游区位熵已经跌至1以下。在年际变化中,阳泉、晋中、晋城、运城,发展趋势最为明显,已跻身前列。特别是晋中市最近几年一直处于首位水平,旅游区位熵达到1.79。目前朔州的旅游区位熵为最低,随着2015年朔州的右玉县作为“全国全域旅游示范区”之一,将会更好的促进当地的旅游发展,让我们拭目以待。

四、山西省国内旅游市场发展策略

(一)加强区域之间合作

加强与周围地区的旅游互助,提高自我发展优势。山西与陕西、内蒙古、河南接壤,其中,山西与陕西、河南都位于黄河中下游地区,凝聚了大量华夏文明的众多遗迹,包括众多国家级保护文物,都是旅游产品中的杰作。山西与陕西、河南之间的旅游资源具有互补和共享的特性:山西的晋国墓与陕西的兵马俑、山西的五台山与河南的云台山,都存在着明显的共享性,共同编织一幅幅瑰丽的历史画卷;另外,同为黄河一脉,水上旅游产品的开发亦合作进行,充分发挥彼此之间的旅游资源优势。山西与内蒙古存在着风格迥异的旅游资源,山西晋北地区具有边塞风光,相互合作,可以为大都市生活的游客带来新鲜的生活体验。

(二)开发旅游特色产品

2016年3月《十三五规划纲要》颁布,提出大力发展旅游,联合开发特色旅游产品,提高旅游便利化,可以着眼发展于乡村旅游、文化旅游、创意农业旅游等。晋北地区,道、佛、儒教的组合,云岗石窟、恒山、悬空寺、五台山的云集,将旅游路线的紧密结合,让游客感受不同教派的独特内涵,独特的边塞风光,也是不错的选择。晋中地区的晋商旅游产品、晋南地区的红色旅游、华夏寻根旅游,皮影、醋文化等非物质文化遗产旅游,都应该是山西省未来旅游业发展和旅游产品生产的目标和规划去向。进一步完善旅游产品功能,挖掘旅游文化内涵,要发展全域旅游,扭转劣势局面。

(三)健全旅游营销体系

旅游营销体系对旅游业的发展产生直接影响,以旅游业为优势产业,通过对区域内的旅游资源、环境保护、公共服务、管理机制、法律法规等进行系统的优化提升,从单一景点景区建设和管理到综合目的地统筹发展转变。破除景点景区内外的多种壁垒,实现一体化服务、产品营销与推广的高机能结合。旅游营销应把各地市的旅游特色都呈现出来,通过线路整合和吃、住、行、游、购、娱6大要素联系,实现山西的旅游业综合一体化。

五、结论

综上所述:

(一)随着山西省旅游业的日益成熟发展,潜力巨大,山西省的国内旅游市场空间结构逐渐优化,多元化发展的脚步不断稳步前进。国内旅游市场的空间结构发展呈现出微波式前进的演变趋势。

(二)山西省国内旅游市场发展较于前几年总体已逐步稳定。虽然各地级市具有不同的旅游资源、财政状况、地理环境等,但是随着国家和地区政府的重视,政策、资金的支持,全省的旅游市场空间结构日益稳定,集聚性下降。

(三)旅游区位熵值表明,忻州、晋中、阳泉的旅游发展具有良好态势,扮演着领头羊的角色,阳泉、晋中、晋城、运城,发展态势最为明显,而临汾、吕梁、朔州的旅游业发展却不容乐观,需采取相应措施,以期待拉近与其他地级市的距离,让旅游为本地区的经济发展画上浓重的一笔。

(作者单位:太原师范学院)