国家公园社区存活形态及产业特征分析

林光辉

自中共十八届三中全会明确提出“建立国家公园体制”以来,国家公园在中国大陆发展迎来了新的春天。但国家公园相关研究亟待加强,其中社区参与问题不可回避。本文从国家公园社区相关概念界定入手,对国家公园社区的存活形态进行了归纳总结,对我国国家公园社区产业类型进行了梳理,对国家公园社区产业变化特征进行了分析。

我国国家公园发展相对较晚,直至中共十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决议》中才明确提出“建立国家公园体制”,这一概念首次进入中国最高层级的政策文件之中。自此之后,“国家公园”一词迅速成为热点议题。云南、黑龙江等省已相继建立了分属林业、环保部门管辖的 “国家公园”,其中云南以具备条件的自然保护区为依托,相继试点建立了包括普达措国家公园在内的8个国家公园。目前,国家林业局正计划在全国范围内建立大熊猫、亚洲象、东北虎、藏羚羊4个国家公园。但国家公园在相关立法和成立管理机构两大方面仍相对滞后,相关研究亟待加强,其中社区参与问题也是不可回避的问题之一。

一、国家公园社区相关概念

(一)国家公园

国家公园是指国家为了保护一个或多个典型生态系统的完整性,为生态旅游、科学研究和环境教育提供场所,而划定的需要特殊保护、管理和利用的自然区域。它既不同于严格的自然保护区,也不同于一般的旅游景区,是保护地体系中的一个非常重要的特殊类型。综观世界上各种类型、各种规模的国家公园,一般都具有二个比较明显的特征:一是国家公园自然状况的天然性和原始性;二是国家公园景观资源的珍稀性和独特性。

(二)社区

社区是现代社会普遍使用的一个名称,是社会学中的一个基本概念。德国社会学家斐迪南·滕尼斯于1881年首先使用 “社区”(Gemeinchaft)这一词汇。在我国,“社区”一词算是个舶来词。20世纪30年代以后,以留学欧美的费孝通、林耀华、杨惫春等为代表的学者开始了我国的社会学研究,费孝通等在翻译英文学术著作时,把英语单词community翻译成“社区”,从此我国有了这个词语。

关于社区的定义一般有两大类说法:一类是功能主义观点,另一类是地域主义观点。我国大部分社会学者则采取地域主义观点给社区下定义,认为社区是指由居住在某一地方的人们组成的多种社会关系和社会群体,从事多种社会活动所构成的区域生活共同体。但随着虚拟社区的出现,社区概念变得更加丰满。

(三)国家公园社区

从广义范围上讲,国家公园社区指国家内部及周边所有相关社区。这些社区可以是自然村落,也可以是商业街区,亦或小城镇。从狭义范围上将,国家公园社区特指国家公园内部的乡村社区。从目前来看,研究对象多指向狭义国家公园社区,本文所指也是狭义概念。

二、国家公园社区存活形态

(一)始终无社区形态

以澳大利亚为代表的国家公园,由于地广人稀,近现代文明踏足较晚,自然生态保存完好。澳大利亚全国拥有500多个根据联邦和州的立法办理了登记注册的国家公园,其中很多国家公园都处于无人居住状态,当然也有一些例外(如卡卡杜国家公园等)。

(二)从有社区到无社区形态

以美国为代表的国家公园,早期有土著人居住,后因建设国家公园而被驱逐。如创立最早的美国黄石国家公园,最开始为了保护濒危的野生动物,是将园内的印第安部落全部迁移出去,所以最早并没有国家公园社区。后来随着认识的转变,美国国家公园又鼓励印第安人入驻从事相关旅游项目,但已非传统意义的自然社区。

(三)从无社区到有社区形态

以新西兰为代表的国家公园,开始基本无社区居民居住,后因旅游带动经济发展而有了社区。许多早先为移民们开发矿产等自然资源而设立的临时居住点,由于国家公园的建立而逐渐发展成为富饶而别具特色的旅游小镇,这些小镇也早已停止了各种破坏自然资源的行为,转而开展旅游及相关的各种产业,从而走上了可持续发展的道路。

(四)始终有社区形态

以我国为代表的各类保护地中,基本都有自然社区早于保护地存在,现在试点建设的一批国家公园也是如此。这些社区基本是经济贫困的少数民族村寨,他们原本就是靠当地资源生存,国家公园的建立在一定程度上影响着社区居民的谋生手段,国家公园必须考虑为当地社区提供可替代的生存之道。

三、我国国家公园社区产业类型

产业发展是经济发展的基础,一个国家、一个地区产业的选择和布局至关重要。对于国家公园社区而言,国家公园的建设将改变其居民世代沿袭的生产生活方式,社区产业将从单一的农牧业生产向多元化产业转型。社区产业将改变“一产”独大,总体呈现 “三产带动,一三产业为主,一二三产业衔接,多业态并行发展”的特征。

(一)第一产业

第一产业仍然要作为国家公园社区最基础的产业类别,而且是最为稳定的收入来源。国家公园社区可以开展农业种植、畜牧业养殖、特色经济林、渔业养殖这些产业类型。

(二)第二产业

第二产业作为国家公园社区的辅助性产业,主要作用是作为第一产业的延续以服务于第三产业,不是国家公园社区所能开展的主产业。国家公园社区可以开展小型规模的农副食品加工和民族手工制作等产业类型。

(三)第三产业

第三产业是国家公园社区产业转型的主要方向,并将成为社区居民收入的主要来源。国家公园社区第三产业以服务国家公园旅游经营活动为主,可以围绕食、住、行、游、购、娱的旅游六大要素及环卫等基础性工作开展相关服务活动。

四、我国国家公园社区产业变化特征

(一)产业结构优化调整

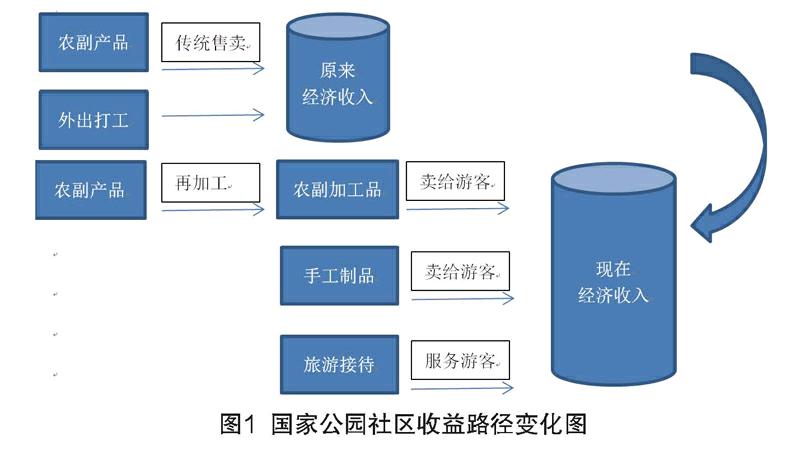

国家公园社区居民原来的经济收入来源一般主要以农牧业、林下采集业和外出打工为主,国家公园建成后,旅游业的带动作用逐渐显现,社区居民将自发的或有组织的加入旅游经营活动中来,所从事的产业重点将从第一产业转移到第三产业,从单一产业转向复合产业,产业结构发生改变。

(二)产业效益路径增加

未建国家公园之前,社区居民会将农产品通过收购商或集市进行传统售卖。国家公园建成后,以从事旅游经营服务为导向的产业结构调整,使社区产业链增加,产业效益实现路径增多,农产品一般不再直接售卖,而是通过旅游业增加了附加值。

(三)劳动分工逐渐细化

随着国家公园社区居民参与国家公园不同的经营和管理活动,劳动分工变得越来越明显,一些居民饭菜做得好,就从事了餐饮;一些居民有些经济基础,就搞起了住宿接待;一些居民有些手工技艺,就专门从事了手工艺品制作;一些居民交流能力强,就做起了向导;一些种养能手,搞承包制种养殖;等等。他们在从事专门化工作的时候,需要不断提高自身技能,这为产业结构的调整提供了劳动力基础。

(四)产业合作逐渐加强

由于国家公园社区居民劳动分工的出现,他们所从事的不同产业之间或者相同产业内部的合作也逐渐加强。比如:社区向导与社区餐饮、住宿的合作,社区种养殖与社区餐饮的合作,社区向导与社区手工艺的合作,社区交通服务与社区住宿的合作等。

(作者单位:云南林业职业技术学院)