手性薄层色谱评述

谌学先, 袁黎明

(1、云南师范大学能源与环境科学学院, 云南 昆明 650500; 2、云南师范大学化学化工学院, 云南 昆明 650500)

手性薄层色谱评述

谌学先1,袁黎明2*

(1、云南师范大学能源与环境科学学院, 云南 昆明 650500; 2、云南师范大学化学化工学院, 云南 昆明 650500)

摘要:根据作者团队近八年的手性薄层色谱文献的再现实验以及进一步研究,从实用性的角度系统总结了手性薄层色谱的9个特点。并且根据作者团队的再现实验结果,介绍了目前的手性薄层色谱报道情况、已有商品手性薄层色谱板的拆分性质及作者团队的万古霉素薄层色谱板的研究。

关键词:手性;薄层色谱;特点;手性拆分;综述

一般认为薄层色谱始于1938年,M. S. Schraiber和N. A. Izmailov[1]使用在显微镜玻片上涂铺的氧化铝薄层进行圆心式展开,分离酊剂,但其后进展不大。1949年N. F. Hall和J. E. Meinhard[2]报道了以淀粉为黏合剂的氧化铝和硅藻土板进行无机离子分离,启发了J. G. Kirchner等[3]使用锻石膏为黏合剂,硅胶为吸附剂,制成较牢固的薄层板,并用上行展开方式,进行挥发油成分的分离,它将柱色谱与纸色谱的优点结合在一起,奠定了薄层色谱的基础。1951年后发表的薄层色谱研究论文逐渐增多,尤其在E. Stahl的《薄层色谱》[4]一书于1965年出版以后,该方法得到宣传,从此被广泛使用。薄层色谱属于液相色谱的范畴,对制作薄层色谱的材料适当处理或选择可进行吸附、分配、离子交换或排阻等色谱分离[5]。

最早利用薄层技术进行直接手性分离始于1965年,S. F. Contractor和J. Wragg[6]用纤维素粉末制备薄层色谱、利用正丁醇-吡啶-水(1∶1∶1, v/v/v)作为展开剂,拆分了色氨酸等的对映异构体。到了80年代后期,手性薄层色谱的发展开始达到一个高潮,随后进入平稳发展阶段。本文主要从实用性方面对手性薄层色谱进行述评。

1手性薄层色谱的特点

薄层色谱已经非常广泛地用于科研及生产实际,尤其是在植物化学以及有机合成的研究中,应用频率远远高于高效液相色谱、高分辨气相色谱以及高效毛细管电泳等现代色谱技术,已经成为这些领域中必不可少的一种简单易行的分析手段,在国内有数十家专门生产薄层板的厂家。该方法的主要优点是不需要仪器设备,薄层板可以自制,分析不受实验条件限制,操作简单快速,消耗试剂少,一次能同时拆分10~20个样品,分析成本低廉,适用范围很广,这也是该经典技术在现代色谱技术高度发展的今天仍有非常强大生命力的真正原因[7-9]。好的分析方法应该是简单的,简洁是一种美。

尽管薄层色谱技术应用广泛,但直到今天,手性薄层色谱技术在科研及生产实际中的应用却很少。手性薄层色谱法主要有对映体手性试剂衍生化法、手性固定相法、手性移动相法。从2008年开始,作者课题组前后数十位同学不同程度地进行了手性薄层色谱研究,深深感到手性薄层色谱比我们想象的困难得多,这也是该技术至今基本没被应用的真正原因。

对映体手性试剂衍生化法是让对映体与光学纯的手性试剂反应生成非对映异构体的形式,然后使用一般的薄层色谱板实施分离。尽管已经有一些手性衍生化试剂的报道,但建立一个间接的对映异构体的分离方法却远远不是容易的事。第一,手性物质分子结构中要有活性基团且易于发生衍生化反应;第二,要求手性衍生化试剂的化学纯度及光学纯度要高,有时并不能完全相信供应商提供的试剂规格;第三,衍生化反应必须彻底完成;第四,生成的非对映异构体也必须在化学上和构型上足够稳定;第五,过量的衍生化试剂要易于除去,否则也可能干扰测定。在手性高分辨气相色谱、手性高效液相色谱以及手性高效毛细管电泳高度发展的今天,对映体手性试剂衍生化法更多地只有理论意义,它已经不具备简单、快速、成本低廉的特点。因此本文后面不再介绍手性试剂衍生化法。

通过我们几年的研究,从实际应用方面考虑,手性薄层色谱在研究和应用中具有下面几个突出特点。

(1)在实际应用中,薄层板是一次性使用产品,手性薄层色谱分离的成本必须要低。有效的手性薄层色谱分离方法一般只有两种:一种是将手性选择剂直接与吸附剂混合制板;另一种是将手性选择剂添加在流动相中,作为展开剂使用。如果像大多数手性高效液相色谱固定相那样,将手性选择剂键合或者交联到吸附剂表面,通常在手性薄层色谱拆分的分析成本上是难于接受的,较少具有实用价值。

(2)一些手性高效液相色谱方法并不能直接移植成为手性薄层色谱的方法。因为在高效液相色谱中,无论是使用手性色谱柱或者是使用手性移动相添加剂,手性高效液相色谱在进样前都要进行两相充分平衡,当基线平稳后才开始进样分析。而手性薄层色谱不管采用混合手性选择剂固定相或者使用流动相添加剂,在拆分时的两相是未达到平衡的,在一定程度上不同于高效液相色谱。例如我们实验室利用C18高效液相色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5 μm,日本岛津公司)成功拆分了外消旋的氧氟沙星,用6 mmol/L L-苯丙氨酸和含3 mmol/L CuSO4的水-甲醇(85∶15, v/v)混合溶液作为流动相,流速为0.5 mL/min,柱温为30 ℃,检测波长为300 nm,每次进样量为20 μL。图1是氧氟沙星的手性色谱分离图。该方法的再现性很好,分离因子也大,还有报道应用该方法进行氧氟沙星的制备性分离,从表面上看将它移植到手性薄层色谱应该没有问题。但不幸的是,当我们用C18硅胶商品薄层板,以6 mmol/L L-苯丙氨酸和含3 mmol/L CuSO4的水-甲醇(85∶15, v/v)混合溶液作为展开剂时,展开的溶剂前沿都达到了10 cm,而氧氟沙星的样品点却几乎没有移动,对映体更没有分离。

图1 氧氟沙星的手性高效液相色谱拆分图Fig. 1 Enantioseparation chromatogram of ofloxacin in HPLC Column: C18 (250 mm×4.6 mm, 5 μm); mobile phases: 6 mmol/L L-phenylalanine+3 mmol/L CuSO4 in water-methanol(85∶15, v/v); detected wavelength of UV: 254 nm.

又如Y. Okamoto等[10]合成了三(环己基氨基甲酸酯)直链淀粉,将其涂渍在大孔氨丙基硅胶表面后,自制高效液相色谱柱,可以拆分所研究11个外消旋体中的10个;然而,同样获得的手性固定相制备薄层板,在所研究的11个外消旋体中,报道只拆分开3个,其中一个的两个外消旋点还紧密相连,并且并不全是手性高效液相色谱中拆分效果好的利用手性薄层色谱就一定能拆分开。需要强调的是该例子中高效液相色谱与薄层色谱所使用的手性固定相与移动相(正己烷-异丙醇(90∶10, v/v))完全相同。

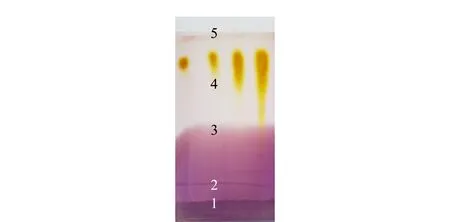

(3)将手性选择剂与固定相混合制备薄层板,手性选择剂会随着展开剂在薄层板上迁移,不同的手性选择剂往往具有不同的迁移速度。一些迁移速度较快的手性选择剂在薄层板上的移动会超过一些手性样品的组分,从而导致其拆分的对映异构体脱离手性环境而得不到分离。因此,利用此类手性选择剂进行手性拆分的前提是手性化合物的Rf值要大于手性选择剂的Rf值。图2是我们得到的一些常见手性选择剂在甲醇作用下在硅胶薄层板上的移动图。

图2 一些手性选择剂在硅胶薄层板上的展开图Fig. 2 Chromatogram of some chiral selectors on a silica thin layer plate Stationary phase: 10 μm silica gel; adhesive: gypsum; mobile phase: methanol; chromogenic agent: I2. 1. arginine; 2. serine; 3. hydroxyproline; 4. hydroxypropyl cyclodextrin; 5. cyclodextrin; 6. cellobiose; 7. camphor sulfonic acid; 8. tartaric acid; 9. teicoplanin.

在手性高效液相色谱中,我们通常将手性选择剂涂渍、键合或者交联在固定支撑体(如硅胶等)上面,但不管哪种形式,都要求在移动相洗脱过程中,手性选择剂不能在支撑体上溶解或移动。而在手性薄层色谱的上述模式中,手性选择剂随着样品移动。并且随着手性选择剂在薄层板上的移动,手性选择剂在整个薄层板的浓度分布可能会导致样品所处的位置不同时,与手性选择剂作用的浓度大小不同。显然,该模式下研究薄层色谱的手性拆分要比在同类型的高效液相色谱模式下研究手性拆分困难得多。

(4)将手性选择剂作为移动相添加剂,同样随着展开剂的展开,手性选择剂绝大多数情况下并不能达到薄层板的溶剂前沿。因此,利用此类手性选择剂进行手性拆分的前提是,手性化合物的Rf值要小于手性选择剂的Rf值。图3是一张我们实验的结果图。

图3 C18薄层色谱板展开对羟基苯甘氨酸的色谱图Fig. 3 Chromatogram of 4-hydroxyphenylglycine on a C18 thin layer plate Stationary phase: C18 silica gel; mobile phases: (6 mmol/L L-phenylalanine+3 mmol/L CuSO4) (pH 3)-methanol (86∶14, v/v); chromogenic agent: 0.2% (v/v) ninhydrin in ethanol. 1. front of Cu(Ⅱ); 2. front of ; 3. front of L-phenylalanine; 4. spots of 4-hydroxyphenylglycine of different concentrations; 5. front of solvent.

(5)普通薄层色谱推荐使用的各类化合物的溶剂系统仍然是手性薄层色谱展开剂研究中的首选探索系统。因为在薄层色谱中,Rf值不能太大,否则被分离物质在展开剂中的溶解性太强,与薄层板的作用太弱;同时Rf值也不能太小,否则被分离物与薄层作用太强,与展开剂的作用又太弱;尤其是被分离物质的点最好不能有明显拖尾,因为本来手性拆分就困难,如果样品点再拖尾,则能拆分的可能性就更小。由于一般推荐的各类化合物的溶剂系统通常在适宜的Rf值范围(0.2~0.7)内,同时又考虑到样品点拖尾的问题,因此将一般文献推荐的各类化合物普通薄层色谱溶剂系统作为手性薄层色谱优先考查的溶剂系统是可取的。

(6)手性薄层色谱板的点样量有限。手性薄层色谱板的点样量主要取决于手性选择剂的用量,但在手性薄层色谱板的研究中,手性选择剂的用量并不一定越大越好。根据我们的实践经验,在开始研究手性薄层色谱分离时,推荐配制待测样品浓度1 mg/mL左右,点样体积1 μL左右。但最后的最佳点样量取决于样品性质、显色反应的灵敏度以及被分离对映体的ΔRf值等因素。

(7)一般的手性薄层色谱板不能使用硫酸通用显色剂。因为目前在手性薄层中使用的手性选择剂基本上都是有机手性选择剂,不论是将手性选择剂用于薄层板中,或者是添加在展开剂中,最后在板中的手性添加剂都会与浓硫酸作用而干扰被分离物质的检测。

(8)手性薄层色谱的拆分能力有限。一般情况下薄层色谱的分离效率要低于高效液相色谱。其中最主要的原因是高效液相色谱的手性柱绝大多数采用匀浆法在40 MPa下装柱,而薄层色谱板的制备都是在常压下制备,很显然薄层色谱的柱效明显低于高效液相色谱。另外在高效液相色谱中,很多外消旋体的手性拆分都难于达到基线拆分,而在手性薄层色谱中,只有两个对映体基本上达到完全分离(即接近基线分离),我们才能用眼睛进行识别,这使我们能观察到的能获得有效分离的对映体数目进一步降低。因此我们不可能期待一种手性薄层色谱板能有效地拆分众多不同类别的对映异构体。

(9)大多数已经报道的手性薄层色谱实验的重复性差。正如前面所述,作者课题组从2008年开始,前后数十位同学不同程度地进行了手性薄层色谱研究。我们在研究的初期,对历年来报道过的很多文献进行了简单重复,遗憾的是,能重现的较少。我们并不怀疑所报道的绝大多数文献数据的真实性,但我们认为很多手性薄层色谱实验,由于所用材料及试剂指标要求严格,实验条件不易控制,操作技术要求较高,因此实验结果难于重现。更具体地讲,手性薄层色谱还主要受下面几方面的影响。

(a)吸附剂:不同厂家和批次的吸附剂颗粒大小及分布、孔径大小及分布、孔体积、表面积、金属等杂质含量是不同的,因此分离性质不同。

(b)薄层色谱板:不同的吸附剂板所用的黏合剂、薄层厚度、制板工艺不同,因此分离性质也相差较大。

(c)手性选择剂的种类、纯度、浓度大小、与吸附剂的比例等都影响手性分离。

(d)展开剂的纯度、组成、比例、pH等严重影响手性分离。一些溶剂对于样品难于溶解。

(e)薄层分离的饱和时间、展开温度、展开距离、上样量等也将影响手性分离。

(f)一些手性化合物会发生消旋化,配置成溶液后这种趋势变得更大。

解决方法难于重复的最有效方法是由厂家与色谱研究者合作,生产出性能稳定、规范的商品化手性薄层色谱板,然后在该手性薄层色谱板的使用说明书指导下应用,就能提高该手性薄层色谱分离的效率,促进该方法的实际应用。这就类似于我们一般的色谱应用者,没有必要自制手性毛细管气相色谱柱或者手性高效液相色谱柱一样,购买商品柱后使用就行了。

2手性薄层色谱的应用

到目前为止,发表的手性薄层色谱论文已经不少,国际上还有专门的薄层色谱期刊JournalofPlanarChromatography。关于手性薄层色谱具有代表性的综述有文献[11-13]等。

2.1已经报道的主要手性选择剂类型

2.1.1多糖类

在多糖中应用最多的是纤维素及其衍生物。纤维素是D-葡萄糖单元由β-1,4-糖苷键形成的高度有序、呈螺旋形空穴结构的光学活性天然高分子。多糖衍生物手性固定相的手性识别过程被认为是对映体分子插入多糖衍生物的手性空穴,与手性糖中的极性基团相互作用。同一种多糖衍生物识别材料因制备过程中的种种因素,如载体的孔性结构以及表面化学性质、多糖分子量大小及其分布、溶解溶剂、沉积过程等不同,可呈现不同的构象,从而表现出不同的拆分能力。溶解溶剂的物理性质,如溶剂极性、酸碱性、沸点等因素则影响多糖衍生物的析出速度,使多糖衍生物产生不同的晶型结构和微晶大小。这种构象与晶型结构上的差异直接影响固定相的手性识别能力。

2.1.2手性配体交换薄层

该方法的原理是一个金属离子(如Cu2+)可结合一个手性配体分子,和一个对映体分子生成络合物,这个过程是可逆的。由于左右旋的两个对映体在含有手性配体的环境中在薄层板上移动速度不同而产生分离。但大多数的手性配体交换色谱的分离因子都不太大,分辨率受金属浓度、手性配体浓度、流动相pH以及展开温度的影响。

2.1.3环糊精及其衍生物

环糊精是一类由不同数目的吡喃葡萄糖单元以1,4-糖苷键相连并互为椅式构象的环状寡糖化合物,环糊精分子呈笼状结构,向内的α-1,4-糖苷键使得腔内的电子云密度较高,具有疏水性,而腔外由于羟基的存在具有亲水性。因为每个葡萄糖单元有5个手性中心,由m个葡萄糖单元构成的环糊精分子将有5m个手性中心,能够为手性拆分提供良好的不可多得的不对称环境,从而对客体分子产生多重的分子识别能力。

2.1.4其他

除了上述几种主要的手性薄层色谱板之外,还有一些其他的研究报道,例如氨基酸、生物碱、大环抗生素、Pirkle型手性选择剂、分子印迹等。由于篇幅的限制,在此就不一一叙述。

图5 万古霉素薄层色谱板的手性分离图谱Fig. 5 Enantioseparation chromatogram on vancomycin thin layer chromatography plates Mobile phase: a-d. butanol-methanol-water (5∶1.2∶1.0, v/v), e-i. butanol-methanol-water-acetic acid (5∶1.6∶1.2∶0.4, v/v); chromogenic agent: 0.2% (v/v) ninhydrin in ethanol. a. alanine; b. valine; c. leucine; d. isoleucine; e. phenylalanine; f. tyrosine; g. tryptophan; h. cysteine; i. methionine.

2.2(2S,4R,2′RS)-4-羟基-l-(2′-羟基十二烷基)-脯氨酸配体交换手性薄层色谱板

1984年Jurgen Martens团队[14]在德国《应用化学》上报道了(2S,4R,2′RS)-4-羟基-l-(2′-羟基十二烷基)-脯氨酸作为手性选择剂制备手性薄层色谱板,通过手性配体交换原理分离对映异构体。该薄层板是将反相的碳十八硅胶板在0.25%的醋酸铜溶液(甲醇-水(1∶9, v/v))中浸没1 min后干燥,随后再浸没在含0.8%的(2S,4R,2′RS)-4-羟基-l-(2′-羟基十二烷基)-脯氨酸的甲醇溶液中1 min。将该板在空气中自然干燥后,即可用于手性化合物的薄层分离。该手性薄层色谱板是作者目前了解到的唯一还在商品化的手性薄层色谱板,我们本打算重复该文献,但各个试剂公司并无商品(2S,4R,2′RS)-4-羟基-l-(2′-羟基十二烷基)-脯氨酸出售,经过调研也未见该手性选择剂的直接合成路线的报道。因此,我们直接找生产该手性薄层板的公司Macherey-Nagel GmbH & Co. KG购买了该手性板,其薄层厚度为0.25 mm,板中含有荧光指示剂,商品名为CHIRALPLATE。我们购买的10 cm×20 cm大小的板,每包25块,优惠价格为3 313.00元。按照文献[15]的报道,用我们实验室有的一些手性样品对其进行了部分重复,再现性较好,因此该商品手性薄层色谱板在氨基酸及其衍生物,以及一些二肽等的手性拆分方面具有较好的拆分效果。不足之处是碳十八硅胶在板上黏合不牢,容易脱落,不能用笔在薄层板上标记,否则很容易损坏该手性薄层色谱板的分离材料层;而且价格较贵。图4是我们实验室利用该商品色谱板对几个氨基酸进行手性拆分的结果。

2.3万古霉素薄层色谱板

我们团队将万古霉素、硅胶和石膏混合,加入水和乙醇成为匀浆液,用其在玻璃板上制备分离层,在60 ℃干燥过夜后放入干燥器中保存备用。将其用于氨基酸的手性拆分,显示了较好的拆分效果[16,17]。为了考察该薄层色谱板的放置寿命,我们实验室已经制备该手性薄层色谱板并保存两年,其仍然具有与原来一样的拆分效果。该薄层板已经提供给我们自己实验室的多个本科生和研究生频繁使用,用于快速检测手性高分子膜或者手性化学拆分法对于苯甘氨酸或者对羟基苯甘氨酸的拆分效率。该薄层色谱板与商品(2S,4R,2′RS)-4-羟基-l-(2′-羟基十二烷基)-脯氨酸相比,不但生产成本大大降低,而且薄层色谱板上的薄层牢固,能用笔在该薄层色谱板上标记而不损坏手性薄层,具有极大的商品化价值。目前我们还在进一步开发该薄层色谱板的应用范围。图5是我们实验室利用万古霉素薄层板对一些氨基酸进行拆分的结果。

图6是我们自制的万古霉素手性薄层色谱板拆分不同浓度蛋氨酸的手性薄层色谱图谱,表明了该手性薄层色谱板具有很好的再现性。

图6 蛋氨酸在万古霉素手性薄层色谱板上的再现性Fig. 6 Reproducibility of enantioseparation of methionine on vancomycin thin layer chromatography plates Mobile phase: butanol-methanol-water-acetic acid (5∶1.6∶1.2∶0.4, v/v/v/v); chromogenic agent: 0.2% (v/v) ninhydrin in ethanol; sample concentration: 1 mg/mL; loading volume from right to left: 2.00, 1.75, 1.50, 1.25, 1.00, 0.75, 0.50, 0.25 and 0.10 μL.

3结论

手性薄层色谱具有简便、快速的特点,非常适用于一些对映异构体的快速检测。但由于手性薄层色谱板分离效果相对较差,对试剂纯度以及操作条件相对敏感,使很多文献难于再现,在一定程度上阻碍了这种技术的发展。但已有的商品手性薄层色谱板具有良好的手性拆分性能,作者团队的研究结果也充分证实将手性薄层色谱板用于科研以及工业生产的实际检测中是完全可能的。我们相信通过广大薄层色谱研究者的努力,通过薄层色谱板生产厂家与色谱研究者的通力合作,能生产出更多性能稳定的商品手性薄层板,并将会使这项实用的技术得到更好的应用。

参考文献:

[1]Izmailov N A, Schraiber M S. Farmatsiya (Sofia), 1938, 1(3): 1

[2]Meinhard J E, Hall N F. Anal Chem, 1949, 21(2): 185

[3]Kirchner J G, Keller G J. J Am Chem Soc, 1950, 72(4): 1867

[4]Stahl E. Thin-Layer Chromatography. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1965

[5]Zhou T H. Paper Chromatography and Thin Layer Chromatography. Beijing: Science Press, 1989: 2

周同惠. 纸色谱和薄层色谱. 北京: 科学出版社, 1989: 2

[6]Contractor S F, Wragg J. Nature, 1965, 208: 71

[7]Li H, Ge J, Fang F, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2014, 32(1): 100

栗晖, 葛军, 方凤, 等. 色谱, 2014, 32(1): 100

[8]Li M J, Wang Y X, Feng H, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2014, 32(3): 242

李鸣建, 王欲晓, 冯慧, 等. 色谱, 2014, 32(3): 242

[9]Feng Z G, Zhang J B, Li X J, et al. Chinese Journal of Chromatography, 2015, 33(2): 195

冯振刚, 张建宾, 李新军, 等. 色谱, 2015, 33(2): 195

[10]Kubota T, Yamamoto C, Okamoto Y. J Am Chem Soc, 2000, 122(17): 4056

[11]Martens J, Bhushan R. Int J Peptide Protein Res, 1989, 34: 433

[12]Bhushan R, Martens J. Biomed Chromatogr, 2001, 15: 155

[13]Bubba M D, Checchini L, Lepri L. Anal Bioanal Chem, 2013, 405: 533

[14]Günther K, Martens J, Schickedanz M. Angew Chem Int Ed, 1984, 23(7): 506

[15]Günther K. J Chromatogr, 1988, 448: 11

[16]Yuan C. JPC-J Planar Chromat, 2014, 27(4): 318

[17]Lian X, Chen X X, Zi M, et al. JPC-J Planar Chromat, 2015, 28(3): 248

A comment on chiral thin layer chromatography

CHEN Xuexian1, YUAN Liming2*

(1. School of Energy and Environment, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China;2. School of Chemistry and Chemical Engineering, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China)

Abstract:In recent eight years, authors’ group has repeated a lot of experiments of chiral thin layer chromatography coming from literature. From the practical opinion, we summarized that there are nine characteristics for chiral thin layer chromatography. Some progresses of chiral thin layer chromatography are reviewed, and the enantioselectivity of a commercial chiral thin layer plate is introduced. The study of vancomycin as the chiral selector in thin layer chromatography is also reported.

Key words:chirality; thin layer chromatography; characteristic; enantioseparation; review

DOI:10.3724/SP.J.1123.2015.08014

*收稿日期:2015-08-12

基金项目:国家自然科学基金资助项目(21165022).

中图分类号:O658

文献标识码:A

文章编号:1000-8713(2016)01-0028-06

色谱手性分离专刊·专论与综述

*通讯联系人.Tel:(0871)65941088;E-mail:yuan_limingpd@126.com.

Foundation item: National Nature Science Foundation of China (21165022).