论侯家寨文化

陈艳(安徽大学历史系 安徽合肥 230039)

论侯家寨文化

陈艳

(安徽大学历史系安徽合肥230039)

内容提要:侯家寨遗址发掘以来,其文化属性是研究的焦点。20世纪90年代初,侯家寨文化的提出渐为学界所接受。随着考古发掘和研究的进一步深入,侯家寨一期纳入双墩文化,二期文化属性暂未明晰。经比较分析,以侯家寨二期为代表的文化遗存,有一组区别于其他文化的器物组合群,具有独特的文化特征,分布在淮河中游和长江中下游流域,距今6200年至5600年左右,具有安徽淮河流域新石器时代中期考古学文化的典型性和代表性,可独立称为侯家寨文化。

关键词:侯家寨遗存侯家寨二期侯家寨文化

侯家寨遗址位于淮河以南约60千米处的安徽省定远县七里塘乡袁庄村,为新石器时代台形遗址,面积3万余平方米,1977年春发现,1985年春和1986年秋进行了两次发掘,揭露面积375平方米。遗址堆积可分为两期。对于侯家寨两期遗存属性的认识,学术界经过多年探讨,认为:一期应属于距今7000年左右的双墩文化,二期文化面貌暂不清晰[1]。

一 侯家寨遗存文化属性研究现状

1989年,阚绪杭先生最早将侯家寨遗存分为两期,并将江淮地区年代和遗存性质相近的肥西古埂下层、濉溪石山子、蚌埠双墩、含山大城墩下层等统称为“侯家寨遗存”[2]。此后,学术界对于侯家寨两期遗存文化属性的探讨主要有以下四种观点。

第一,认为侯家寨遗存一期和二期文化面貌上有所不同,应属于不同文化类型。

早在1988年,杨立新提出侯家寨晚期和古埂下层应是同一类型的文化遗存,而侯家寨早期和古埂下层应是同一文化遗存的两个连续发展阶段[3]。1989年,严文明先生认为“在安徽东北块,较有代表性的文化类型早的有定远侯家寨下层及蚌埠双墩等,晚的阶段有侯家寨上层和肥西古埂下层”[4]。何长风认为安徽江淮地区至少有五个原始文化类型,即侯家寨下层为代表的文化(可称侯家寨类型)和古埂下层和侯家寨上层为代表的文化类型等[5]。1999年,朔知将安徽淮河流域发现的不晚于公元前6000—前4000年的遗址分为三期:一期为小山口一期文化;二期有古台寺一期文化、双墩下层文化等;三期有石山子一期、双墩上层、侯家寨一期等[6]。

第二,认为侯家寨一期和二期分属两种不同的考古学文化。

1993年,吴加安等提出石山子文化,认为鹿邑武庄一期,以及淮河沿岸如蚌埠双墩、侯家寨一期有一些与石山子相似或相近的因素[7]。2003年,张文军将侯家寨一期及武庄一期纳入江淮地区同一考古学文化系统,同时提出武庄二期文化,侯家寨二期属于武庄二期文化[8]。

第三,认为侯家寨一期和二期作为一个整体,同属于一种类型或一种文化。

1991年,杨德标将安徽江淮地区新石器时代文化分为早、中、晚三个阶段,认为早期阶段以定远侯家寨一、二期,含山大城墩一期和肥西古埂早期等为代表[9]。1996年,梁中和、傅宪国把淮河中游地区早期新石器时代文化统一命名为“石山子文化”,并分为石山子类型和侯家寨类型[10]。冀和认为侯家寨遗址是石山子文化的一个类型,即侯家寨类型[11]。

第四,从侯家寨文化到双墩文化,侯家寨遗存一分为二。

对于侯家寨遗存的文化属性,影响比较深远的是侯家寨遗址发掘者阚绪杭的观点。他在1991年“苏鲁豫皖考古座谈会”上首次提出侯家寨文化[12],1993年正式刊文并将其分为四个阶段。这四个阶段分别以蚌埠双墩、侯家寨下层、石山子、侯家寨上层为代表,他强调“虽然侯家寨一期、二期同属于侯家寨文化,但却是不同的发展阶段,文化面貌上有部分连续性但又存在很大的不同”[13]。

2005年,随着对双墩遗址研究的深入,李伯谦、张之恒、张敏等均表示以双墩遗址为代表的遗存是淮河中游地区独立的考古学文化[14]。阚绪杭通过对双墩遗址发掘资料的整理和对比研究,认为在新石器时代早期和中期,淮河中游的双墩遗址比侯家寨遗址更具有典型性和代表性,称为“双墩文化”更为合适。同时,他强调侯家寨一期和二期文化面貌不同,一期与双墩内涵一致,二期则有很大差异[15]。2008年,在《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》中,阚绪杭就侯家寨遗址和双墩文化的关系再次做了说明,认为“双墩遗址与侯家寨一期相同而区别于二期,与淮河中游同类文化比较,双墩遗址内涵更有典型性和代表性”[16]。

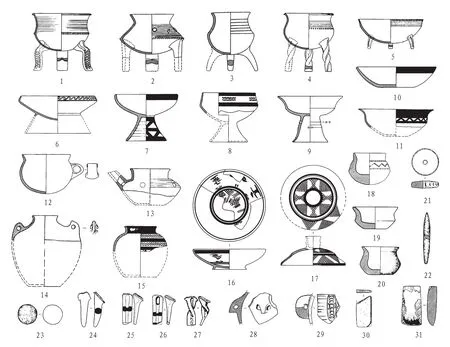

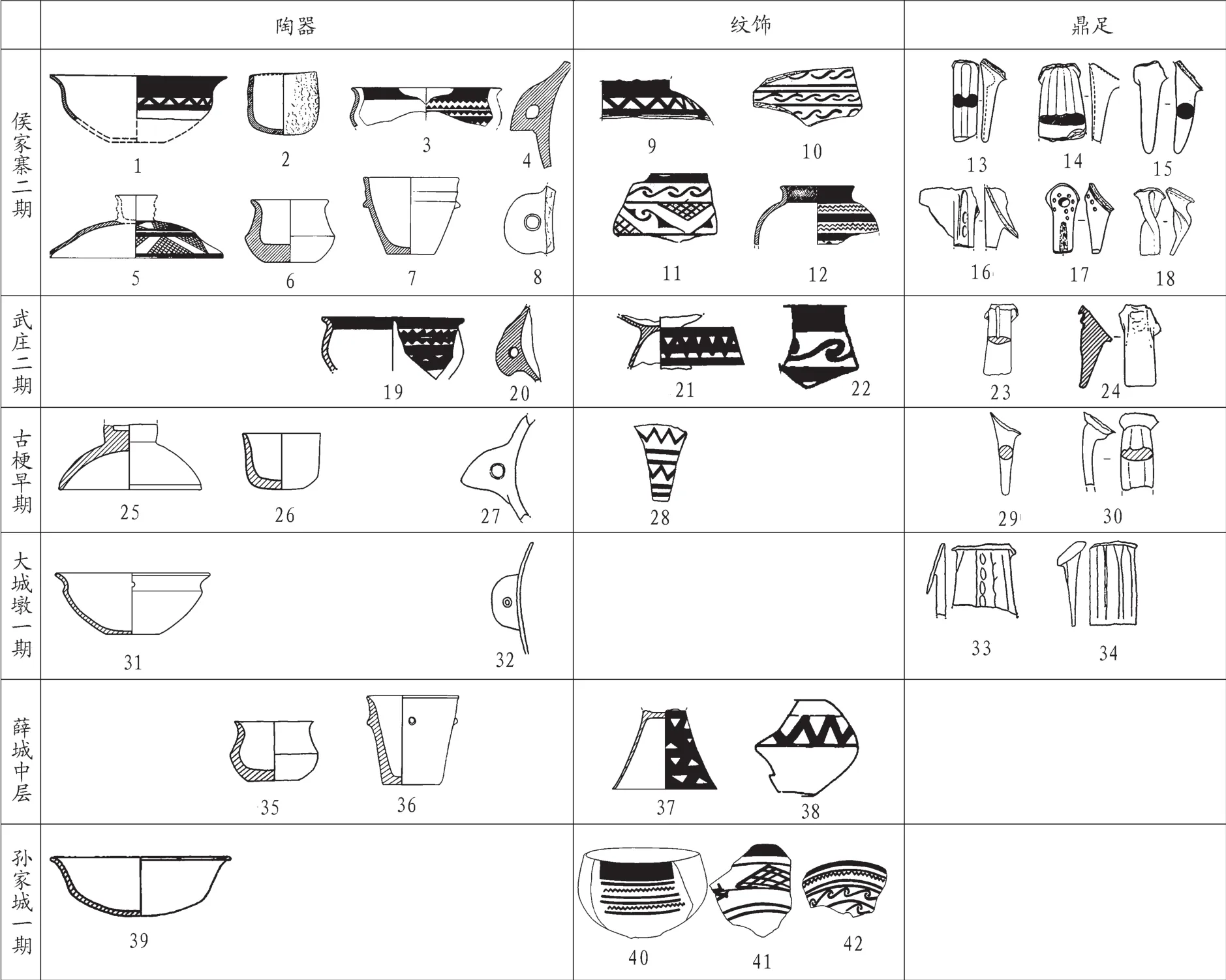

图一// 侯家寨二期器物图1.Aa型鼎(H4:3)2.Ab型鼎(H5:7) 3.Ba型鼎(H5:6) 4.Bb型鼎(T1②:69) 5.C型鼎(T2②:145) 6.Ab型豆(T2②:143)7.Ba型豆(T3②:131) 8.Bb型豆(H3:11) 9.Cb型豆(T3②:126) 10.Aa型钵(T2②:151) 11.Ab型钵(T4②:2) 12.D型钵(T2②:153)13.壶(T3②:139) 14.A型罐(T2②:154) 15.Ba型罐(H1:4) 16.B型碗(T3②:119) 17.器盖(T3②:117) 18.B型盂(T3②:114)19.C型盂(T6②:4) 20.D型盂(T2②:122) 21.纺轮(T1②:6) 22.骨器(T2②:164) 23.陶球(T1②:24)24.Aa型鼎足(T1②:11) 25.Ba型鼎足(T6②:28) 26.Bc型鼎足(T2②:20) 27.D型鼎足(T3②:46)28、29.耳系(Aa型T2②:55、Ac型T1②:56)30.石刀(T3②:357)31.石锛(T1②:139)

双墩文化提出以后,侯家寨遗存一分为二,一期纳入双墩文化。对于二期文化面貌,阚绪杭认为侯家寨二期“文化内涵典型、丰富,且分布在文化区的中心地区,其可以独立承载侯家寨文化的命名”[17]。侯家寨二期能否独立承载侯家寨文化,其内涵、年代、文化属性等,正是本文关注的焦点。

二 侯家寨二期遗存特征

侯家寨遗址为一座新石器时代台形遗址,共分为4个地层,发现5个灰坑、3处残居住面。根据地层堆积和对出土物的整理分析,可以将侯家寨遗存分为两期:③层和④层为侯家寨一期,①层、②层、灰坑和居住面为侯家寨二期[18]。

侯家寨二期出土遗物有石器、兽骨和骨器、陶器等。石器数量不多,多为石锛,少量为石铲和石斧。出土的动物骨骼较多,种类有猪、狗、鹿、龟、鳖、鸟、螺、蚌等;骨器和角器数量均较少,仅有尖状器等(图一)。一期流行的鹿角钩形器二期基本不见,一期的骨针、尖状器二期少见。这应和生产方式的转变有一定的关系。

侯家寨二期出土陶器最为丰富。陶器以夹砂陶为主,泥质陶次之,夹蚌陶较少。陶色以红褐色为主,橘色或暗红色的彩陶次之,少量为黑色或外红内黑。陶器多素面,纹饰以弦纹、指切纹、捺窝纹、戳刺纹、刻划纹、镂孔等。器耳、盖纽发达,流行鸟首形器耳。圈座形钮、尖顶出沿形钮、角形钮等。彩陶纹饰丰富,多在口沿或器身饰红色彩带,折线纹、水波纹、勾连云纹、网状纹、几何纹等最为常见。陶器流行三足器、圈足器、平底器,有部分圜底器。器形有鼎、豆、钵、罐、釜、碗、盂、盆、甑、壶、伞形器盖、陶纺轮、陶球等,其中以鼎、豆、钵、罐、盂等器物最为典型。

三 侯家寨二期遗存年代

侯家寨二期包括地层①层、②层、5个灰坑和3处残居住面。灰坑和残居住面均开口于①层下,打破②层,显然灰坑和居住面的年代应晚于②层,早于①层。②层以夹砂陶为主,泥质陶次之。灰坑、残居住面和①层以泥质陶为主。两者主要器类、器形基本相同,但是少数器形上有一定的区别。所以,把②层划为侯家寨二期的早段,把灰坑、残居住面及①层作为二期的晚段。①层出土器物较少,仅有几件陶盂、陶球,在和周边遗址做比较时,以灰坑、残居住面出土器物为主。

侯家寨二期早段彩陶碗内饰的连续菱格纹及其他纹饰组合(图一:16),与龙虬庄二期晚段钵的内饰高度相似,且侯家寨二期早段的彩陶碗在龙虬庄二期晚段也存在[19]。侯家寨二期早段的折腹釜形鼎(图一:2)在龙虬庄晚段有相类的器物存在[20]。显然,侯家寨二期的早段与龙虬庄二期的晚段曾有交集。大汶口文化早期王因遗址出土的釜形鼎[21]与侯家寨二期早段的Ⅰ式直口釜形鼎几乎完全相同[22],可见,侯家寨二期早段应与大汶口文化早期年代相近。大汶口文化早期距今6200—5600年左右,龙虬庄二期距今6300年—5500年,结合龙虬庄文化二期晚段及大汶口文化早期的年代,侯家寨二期上限应在距今6200年左右。

侯家寨二期晚段出土的大口釜形鼎(图一:1),与北阴阳营二期出土的Ⅴc式鼎器形完全一致;侯家寨二期晚段流行的Ba型罐形鼎(图一:3),与北阴阳营Ⅱa式鼎完全一致[23]。可以推测,侯家寨二期晚段灰坑与残居住面的年代应与北阴阳营二期相当,而侯家寨二期①层应晚于灰坑和残居住面的年代,所以侯家寨二期晚段应与北阴阳营二期相近或稍晚。北阴阳营二期年代与苏北邳县刘林和青浦崧泽早期年代相当[24],邳县刘林处于大汶口文化早期,距今最晚年代为5600年,崧泽早期距今最晚年代约5800年。

侯家寨二期有一个H5的测年数据,为距今5175年,显然数据偏晚。根据堆积情况及与周边考古学文化的对比,侯家寨二期的年代上限在距今6200年左右,下限应在距今5600年或稍晚阶段。

四 侯家寨二期遗存分布范围

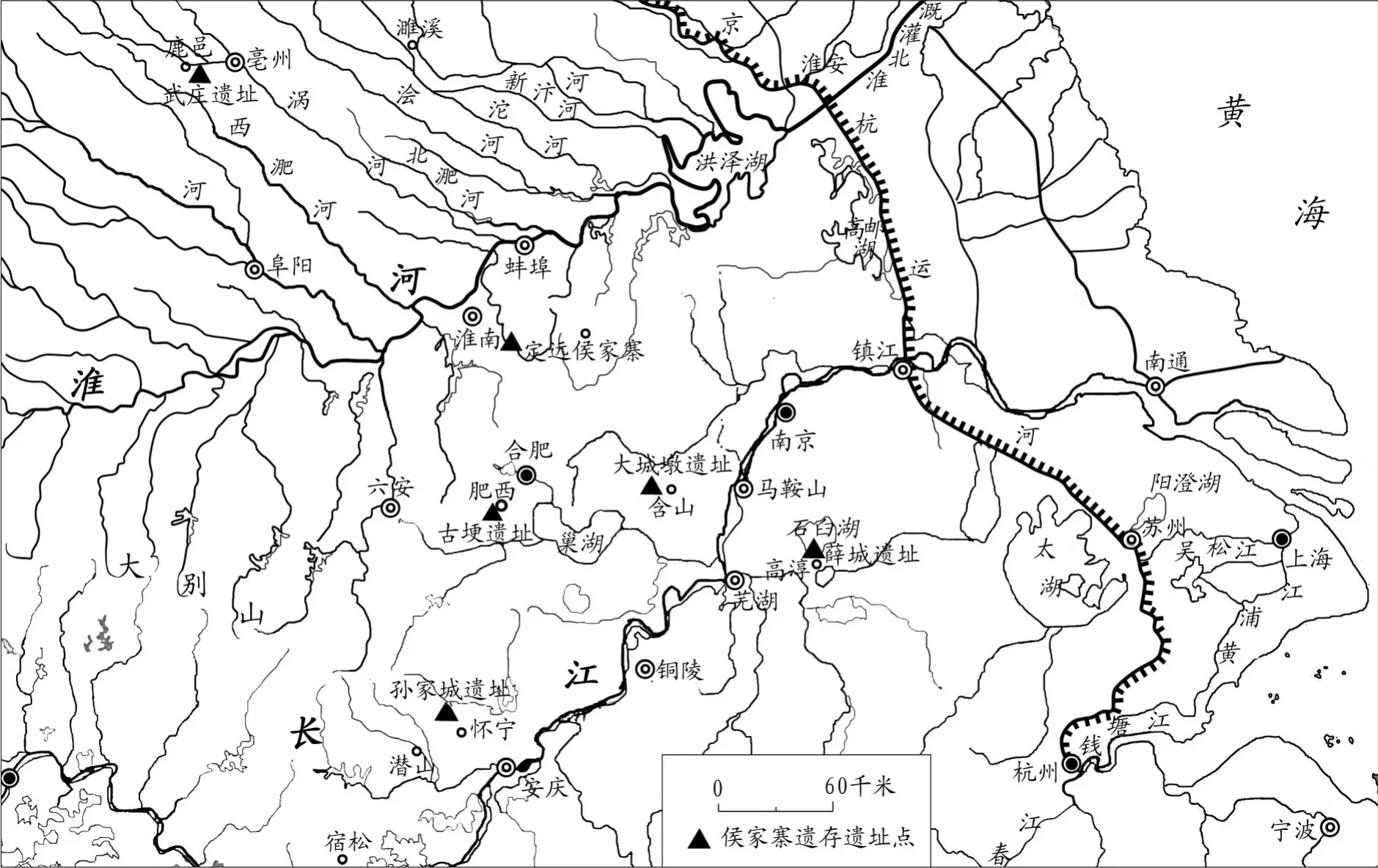

侯家寨遗址位于淮河中游。淮河流域在史前时期是黄河流域和长江流域的交汇地带,侯家寨二期便不可避免地与长江流域和黄河流域的新石器时代文化发生关系。在淮河上游,侯家寨二期同类遗存有鹿邑武庄二期。在江淮流域,侯家寨二期遗存兵分两路:一路分布在江淮东部,其发展的路径,先是南下到肥西古埂,然后从古埂转向东南,经巢湖、裕溪河渡江到达现今马鞍山的石臼湖和南京的固城湖,进入宁镇地区;另一路分布在江淮西部,其传播路径是从肥西古埂,通过陆路和水路,转向西南怀宁孙家城遗址,同时对附近的宿松黄鳝嘴、安庆夫子城有一定的影响(图二)。罗运兵特别提到了第一条路径,他认为早在侯家寨一期淮河中游遗存南下的现象就已经非常明显,而且这种南下的势头相当强劲[25]。这一地区,侯家寨二期同类遗存有肥西古埂早期、大城墩一期、高淳薛城中层等。

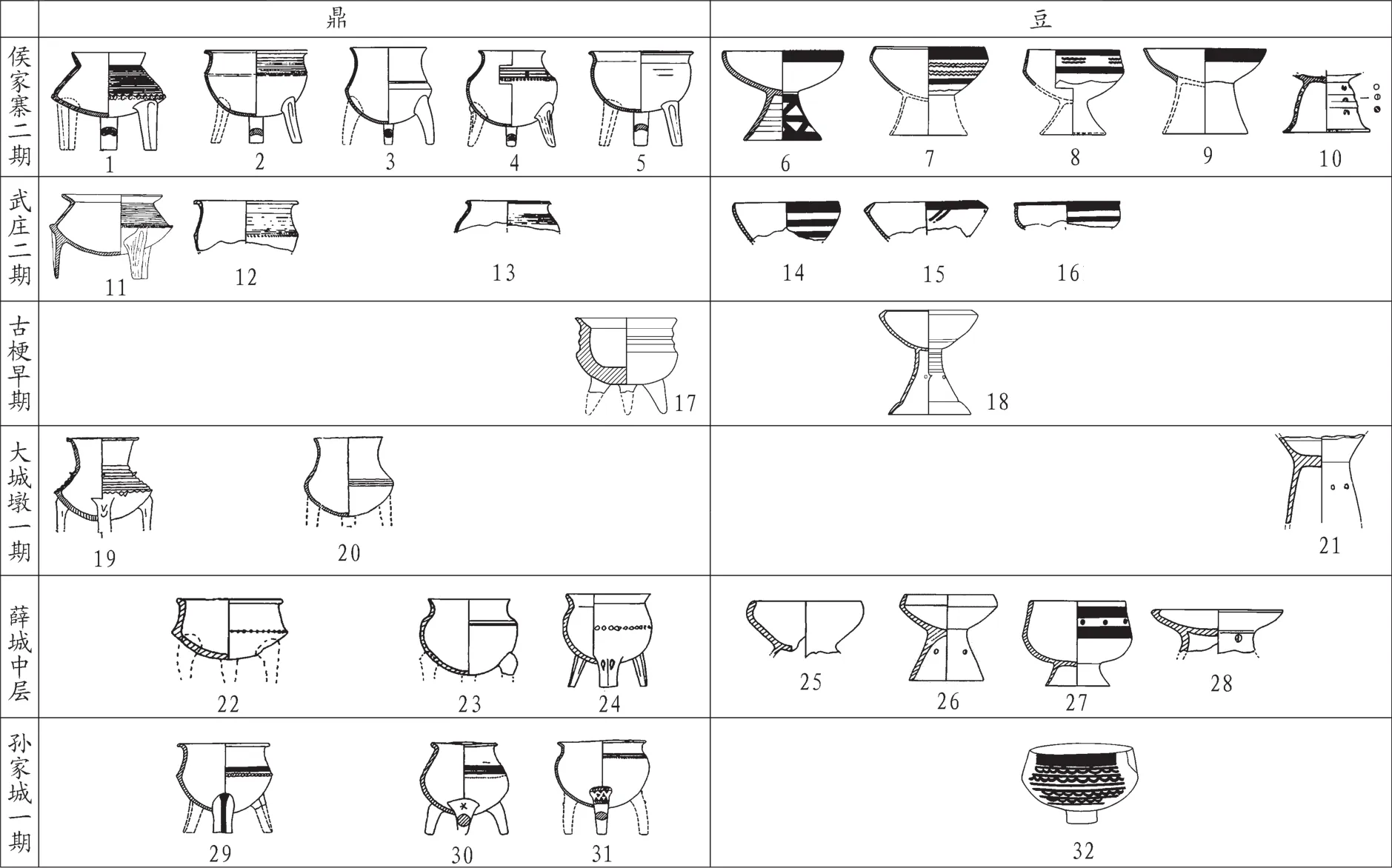

淮河上游的武庄遗址位于河南省鹿邑县城南10公里的王皮溜乡马庄行政村武庄村北,淮河支流西淝河的上游[26]。2003年,张文军等撰文详细论证了武庄二期一段、二段和侯家寨二期是同一考古学文化。他认为武庄二期和侯家寨二期均以鼎、罐、豆、碗、盆、壶等器类为主,且二者的鼎、罐、豆、钵、彩陶盆等形制基本相同(图三),尤其是领部渐高的折腹釜形鼎(图三:19)在淮河中游地区具有代表性[27]。

图二// 侯家二期遗存分布图

肥西古埂位于安徽省肥西县上派镇东1.5千米处,北距合肥18公里,派河从遗址东北约1千米向东南注入巢湖。遗址平面呈横长条状,高出周围农田约2米,北临古埂塘,南面紧邻一条水渠。发掘者将古埂新石器时代文化遗存划分为早晚两期。早期遗存主要是遗址第④层和第③层,还包括②层下房基F1、F2、灰坑H2、灶坑Z1等遗迹[28]。其早期遗存以夹砂红陶为主,部分泥质陶,盛行三足器、平底器,有部分圈足器。古埂早期颈部饰凹旋纹的罐形鼎(图三:17),泥质红陶的伞形器盖(图四:25)、盅(图四:26)等在侯家寨二期都有类似的发现(图三:5,图四:5、2)。古埂早期常见的喇叭圈足钵形豆(图三:18)、鸟首形器耳(图四:27)在长江下游地区少见,但在侯家寨二期尤为发达(图三:7,图四:4)。古埂的圆锥形鼎足(图四:29)和鼎足正面饰一竖凹槽的手法(图四:30),也大量出现在侯家寨二期(图四:14、15),尤其是鼎足正面饰有一条或多条竖凹槽的做法在侯家寨十分流行(图四:13、14)。古埂早期器物上的刻划纹、波浪纹、附加堆纹,以及出现在豆柄上的圆镂孔装饰等,在侯家寨二期中均存在。古埂早期两平行直线间饰折线纹(图四:28),也是侯家寨二期的典型纹饰(图四:1、9)。古埂早期的黑色花瓣纹彩绘风格与刘林出土的彩陶风格亦十分相似[29],证明古埂早期和刘林两者之间的文化交往是较为密切的。据此推之,古埂早期的年代应相当于大汶口文化中期或略早[30]。

含山大城墩位于安徽省含山县城西北约15公里处的仙踪镇夏鹏村,滁河的支流夏坝河经附近流过。发掘者将大城墩文化堆积分为五期,T17 (12)层及H9划分为新石器时代文化遗存,即大城墩一期[31]。大城墩遗址一期的陶器均以夹砂红褐陶为主,少量泥质红陶和黑陶,以圜底器、三足器为主,少量平底器和圈足器,这和侯家寨二期的陶器群特征基本一致。大城墩一期能识别的器形有鼎、豆、釜、钵、器耳、纺轮等,在侯家寨二期基本有相同或相类的器形存在。特别是大城墩一期领部较高的Ⅰ式釜形鼎(图三:19)与侯家寨二期的折腹釜形鼎(图三:1)器形基本一致,只是大城墩一期折腹釜形鼎同定远侯家寨二期的和鹿邑武庄二期的相比较,领部更高;大城墩一期的罐形鼎(图三:20)在侯家寨二期盛行(图三:3)。大城墩一期陶钵(图四:31)、圆形穿孔器耳(图四:32)、镂孔陶豆柄(图三:21)是侯家寨二期流行器物(图四:1、8,图三:10)。大城墩的扁凿形鼎足中间饰凹槽或按窝的手法(图四:33、34)是侯家寨二期鼎足装饰的典型做法(图四:14、16),说明了侯家寨二期与大城墩一期联系密切。含山大城墩一期罐形鼎(图三:20)与北阴阳营二期罐形鼎基本一致[32],两者年代应相近。

图三// 侯家寨二期陶鼎、陶豆对比图1-5.侯家寨二期鼎(F3:1、T1②:60、H5:5、②:7、T3②:133)6-10.侯家寨二期豆(T3②:132、T3②:58、T3②:128、T2②:130、T2②:142)11-13.武庄二期鼎(T102⑥:21、T101④:70、T103⑥C:45)14-16.武庄二期豆(T102⑥:32、T101⑤:28、T102⑥:31)17.古梗早期鼎(T1③:20) 18.古梗早期豆(H2:(18))19、20.大城墩一期鼎(H9:2、T17(12):99) 21.大城墩一期豆(T17(12):110)22-24.薛城中层鼎(M107:21、M77:2、M15:5)25-28.薛城中层豆(M84:3、采:41、M82:8、M15:4)29-31.孙家城一期鼎(T3(11):20、T3(11):53、T3(13):6)32.孙家城一期豆(G2:17)

高淳薛城遗址位于江苏省高淳县薛城乡薛四村,南距县城所在地淳溪镇约4公里。遗址原处在石臼湖南岸,本为岛形台地,现在东南面大部仍临水。发掘者将地层堆积和遗迹分为上、中、下三个阶段,其中层文化包括T1第④层及④层出土的115座墓葬[33]。中层文化遗存,陶质以夹砂红陶和泥质红陶为主,流行平底器、三足器和圈足器,少量圜底器。器形均有釜、鼎、豆、钵、罐、网坠、纺轮等,这和侯家寨二期器物群特征基本相同。此外,两者在陶器器形及流行的陶饰上有很大的共同性,如薛城中层所见的折腹鼎(图三:22)、罐形鼎(图三:23、24)也在侯家寨二期盛行(图三:2、4、5)。薛城中层A型Ⅰ式豆(图三:27)、B型Ⅰ式豆(图三:28)、Ⅱ式豆(图三:25)、Ⅲ式豆(图三:26),侯家寨二期有相似器形(图三:8、9、6、7)。薛城中层的折腹盂(图四:35)、釜(图四:36)与侯家寨二期所见如出一辙(图四:6、7),薛城中层流行的彩绘宽带折线纹(图四:37、38)也是侯家寨二期彩陶的典型纹饰(图四:9)。但因高淳薛城处于宁镇地区并与太湖地区相邻,其必然与宁镇地区及太湖地区原始文化有一定的互动,尤其是薛城下文化层,受马家浜文化影响较深,如下文化层的腹有腰檐的釜及肩附鸡冠形鋬手的釜、带鋬手的罐形鼎、敛口豆等更多的是马家浜文化的中晚期因素。以此推测,“上文化层的年代应相当于马家浜文化的中晚期”[34]。中文化层在继承上文化层部分元素的基础上,又与北阴阳营二期文化交集甚多。当然,这种影响也是相互的,如薛城中层所出的罐形鼎、罐形豆上饰彩带及连续菱形网格纹的手法也见于北阴阳营二期;薛城中文化层的玉器和石器,对北阴阳营文化的同类器又有一定的影响。因高淳薛城所处的位置,其中文化面貌呈现一定的复杂性,这应是几种原始文化在高淳薛城融合交汇的结果,但从陶器整体特征分析,薛城文化层中更多吸收了淮河中游侯家寨二期文化的因素。综上分析,“薛城中文化层年代应与北阴阳营文化二期相当”[35]。

图四// 侯家寨二期陶器对比图1、7.侯家寨二期钵(T4②:2、T2②:150)2、6.侯家寨二期盂(T1②:14、T1②:65)3.侯家寨二期盆(②:23)4、8.侯家寨二期耳系(T2②:55、F3:6)5.侯家寨二期器盖(T3②:117) 9-12.侯家寨二期纹饰(T3②:96)、F2:1、②:16、T6②:5)13-18.侯家寨二期鼎足(T1②:20、T2②:13、T2②:11、F1:3、T3②:13、T2②:9) 19.武庄二期盆(T103⑤:51)20.武庄二期耳系(T101④:16)21、22.武庄二期纹饰(T101④:31、T102⑤:44)23、24.武庄二期鼎足(T101⑤:13、H11:2)25.古梗二期器盖(T1④:22)26.古梗二期盅(T1③:18)27.古梗二期耳系(T1③:27)28.古梗二期纹饰(T5③:4)29、30.古梗二期鼎足(T6④:9、T3③:16)31.大城墩一期钵(T17(12):98)32.大城墩一期耳系(T17(12):106)33、34.大城墩一期鼎足(T17(12):101、T17(12):102)、35.薛城中层盂(M108:6)36.薛城中层釜(M88:2)37、38.薛城中层纹饰(M48:3、M58:1)39.孙家城一期盆(G2:16)40-42.孙家城一期纹饰(T2⑩:21、T3()11:2、T3(11):9)

怀宁孙家城位于安徽省怀宁县西北的马庙镇栗岗村孙家城和费屋两个村民组内,北靠长江支流大沙河,地处冲积平原南部。发掘者根据地层堆积和陶器变化情况,将孙家城分为三期,孙家城一期、二期和薛家岗文化早期,其中(14)-⑨层及各层下的遗迹属于孙家城一期。孙家城一期和侯家寨二期文化遗存的陶器都以粗红褐色陶和泥质陶为主。孙家城一期器物鼎、豆、釜、钵、甑、陶塑、陶球、陶纺轮等均与侯家寨二期的相同或相类似,孙家城一期数量较多的罐形鼎(图三:30、31)和釜形鼎(图三:29)与侯家寨二期鼎的器形高度一致(图三:4、5、2),孙家城一期圆锥形、麻花形、凹槽鼎足是侯家寨二期盛行的几种典型鼎足(图四:15、18、13),孙家城一期钵形彩陶豆盘(图三:32)也是侯家寨二期典型器物且数量众多(图三:8)。孙家城一期彩陶纹饰中水波纹、网格纹及勾连云纹(图四:40、41、42),是侯家寨二期彩陶豆及其他彩陶器物十分流行的纹饰(图四:12、11、10)。孙家城一期和侯家寨二期器物群、陶器纹饰均显现出高度的一致性,共性非常明显。孙家城一期的罐形鼎和釜形鼎存在于崧泽文化早期,结合孙家城碳14测年数据,其一期文化的绝对年代为距今5800年或略晚[36]。

有观点认为怀宁孙家城一期应属于当地尚未被明确认识的一种早于薛家岗的新文化:黄鳝嘴文化[37]。怀宁孙家城和黄鳝嘴在某些器形上的确有类似之处,如戳印纹鼎足和戳印纹盆。怀宁孙家城紧邻宿松黄鳝嘴,两者区域上比较接近,必然彼此影响。但怀宁孙家城的大量彩陶豆、罐及折线纹、勾连云纹的彩陶纹饰不见于黄鳝嘴,孙家城的麻花鼎足、各类陶球黄鳝嘴没有,却在侯家寨二期大量存在;黄鳝嘴流行的各类陶杯、竹节豆、钻孔和刻点连线纹在怀宁孙家城基本不见,而在湖北黄梅塞墩却非常流行[38]。可见,怀宁孙家城一期和黄鳝嘴之间区别是主要的,黄鳝嘴文化内涵更多显现的是皖西南地区原始文化和淮河中游原始文化的融合性特征,两者应不属于同一考古学文化系统。

侯家寨二期除和上述同类遗存之间有很大的共性之外,还存在不同程度的差异。如武庄二期的器座、锯齿纹在侯家寨二期不见,而侯家寨二期的甑在武庄二期也不见;侯家寨二期的壶和肥西古埂的壶形制完全不同,侯家寨二期的勾连云纹、网格纹在古埂不见;孙家城的罐形圜底壶,在侯家寨二期没有类似器,侯家寨二期的扁形壶孙家城也无相似器;高淳薛城的带把杯、三系三鋬装饰风格不见于侯家寨二期,侯家寨二期的甑、壶也不见于高淳薛城;侯家寨二期的麻花鼎足不见于大城墩。但因这类遗存处于江淮之间,这个地区是东西南北文化的交汇处,外来文化在此地的扩张,使得这类遗存在和外来文化碰撞融合的过程中吸收了一部分外来文化因素,同时也将自身特色的文化传播到周边地区。如崧泽文化的罐形鼎和侯家寨的罐形鼎极为相似[39],侯家寨二期流行的彩带纹(图三:9)、折线纹(图三:6)在崧泽文化中也可找到[40]。同样,江淮西部受到皖西南地区黄鳝嘴类型文化遗存的影响[41],文化面貌上有一定的复杂性。但外在的影响并没有改变其基本的文化面貌,以侯家寨二期为代表的一类的遗存仍然保留了其自身的特征。他们之间所存在的不同程度的差异反映了所处空间和时间上的不同,他们应属于同一考古学文化系统。

五 侯家寨文化的命名

根据夏鼐先生考古学文化命名的原则,以首次发现的典型遗址小地名为名,且具有一组与其他已知文化区分开来的器物群,有一定的分布范围,并有一处代表性遗存[42]。侯家寨遗址1985年春和1986年秋进行两次发掘,1989年9月简报发表。1991年“苏鲁豫皖考古座谈会”上正式提出侯家寨文化,认为侯家寨出土器物具有很强的自身特征,内涵丰富,且具有一定的分布范围,是一个新的文化类型,即侯家寨文化[43]。鹿邑武庄遗址发掘于1990年,简报发表于2002年。2003年,张文军等撰文将武庄二期、侯家寨二期等分布于淮河流域、面貌特征独特的考古学文化称之为“武庄二期文化”[44]。根据考古学文化命名原则,侯家寨发掘时间和简报发表时间均早于武庄,侯家寨文化命名的提出也早于武庄二期文化。侯家寨遗址分布在文化区的中心地区,文化因素典型而丰富,武庄遗址考古材料尚显单薄,地处文化区分布西部边缘,并含有较多的外来文化因素,典型性不够突出。

综观其上,以侯家寨二期为代表的诸文化遗存,有一组区别于其他文化的器物组合,具有独特的文化特征,主要分布在淮河中游和长江中下游地区,代表了距今6200年至距今5600年左右江淮地区原始文化的一个新类型,以“侯家寨文化”称之更为妥当。

(感谢安徽省文物考古研究所阚绪杭老师为本文提供的相关资料。)

[1][15]阚绪杭:《安徽淮河流域新石器时代考古的重大突破:双墩文化概说》,《中国文物报》2005年12月16日第3版。

[2][22]阚绪杭:《定远县侯家寨新石器时代遗址发掘简报》,《文物研究》第5辑,黄山书社1989年。

[3]杨立新:《安徽江淮地区原始文化初探》,《文物研究》第4辑,黄山书社1988年。

[4]严文明:《安徽新石器文化发展谱系的初步观察》,《文物研究》第5辑,黄山书社1989年。

[5]何长风:《关于安徽原始文化研究中的几个问题》,《文物研究》第5辑,黄山书社1989年。

[6]朔知:《安徽淮河流域早期原始文化略说》,《东南文化》1999年第5期。

[7]吴加安、梁中和、王吉怀:《皖北地区新石器文化遗存及其性质》,《文物研究》第8辑,黄山书社1993年。

[8][27][44]张文军、张志清、赵新平:《试析河南鹿邑县武庄遗址新石器时代文化遗存》,《考古》2003年第2期。

[9]杨德标:《安徽江淮地区新石器时代文化》,《文物研究》第7辑,黄山书社1991年。

[10]梁中和、傅宪国:《淮河中下游地区的早期新石器时代文化》,《考古求知集——96考古研究所中青年学术讨论会文集》,中国社会科学出版社1997年。

[11]冀和:《试论皖北地区新石器时代早期文化》,《中原文物》1997年第2期。

[12][43]《文物研究》编辑部:《苏鲁豫皖考古座谈会纪要》,《文物研究》第7辑,黄山书社1991年。

[13]阚绪杭:《试论淮河流域的侯家寨文化》,《中国考古学会第九次年会论文集》,文物出版社1997年。

[14]蚌埠博物馆、《中国文物报》编辑部:《聚焦淮河考古:蚌埠双墩遗址暨双墩文化研讨会纪要》,《中国文物报》2005年12月16日第3版。

[16][17]安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2008年。

[18]侯家寨相关资料均来自安徽省文物考古研究所。

[19][20]龙虬庄考古队:《龙虬庄——江淮东部新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1999年,第257、220页。

[21]中国社会科学院考古研究所:《山东王因——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2000年,第110页。

[23][24][32]南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周遗址发掘报告》,文物出版社1993年,第40-41、95、40页。

[25]罗运兵:《薛家岗文化与周邻文化的关系》,《道远集——安徽省考古所五十年文集(1958-2008)》,黄山书社2008年。

[26]河南省文物考古研究所:《河南鹿邑县武庄遗址的发掘》,《考古》2002年第3期。

[28][29][30]杨德标、杨立新:《安徽肥西古埂新石器时代遗址》,《考古》1985年第7期。

[31]张敬国:《安徽含山大城墩遗址第四次发掘简报》,《考古》1989年第2期。

[33][34][35]南京市文物局、南京市博物馆、高淳县文管所:《江苏高淳县薛城新石器时代遗址发掘简报》,《考古》2000年第5期。

[36][37]朔知:《安徽怀宁孙家城新石器时代遗址发掘简报》,《文物》2014年第5期。

[38]向绪成:《试论黄冈地区新石器时代文化》,《鄂东考古发现与研究》,湖北科学技术出版社1999年;中国社会科学院考古研究所:《黄梅塞墩》,文物出版社2010年;安徽省文物考古研究所:《宿松黄鳝嘴新石器时代遗址》,《考古学报》1987年第4期。

[39]郝明华:《苏皖江北地区的崧泽文化因素》,《东南文化》2001年第5期。

[40]黄宣佩、张明华:《崧泽——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社1987年,第50页、57页。

[41]安徽省文物考古研究所:《宿松黄鳝嘴新石器时代遗址》,《考古学报》1987年第4期;安徽省文物考古研究所、怀宁县文物管理局:《安徽怀宁孙家城新石器时代遗址发掘简报》,《文物》2014年第5期。

[42]夏鼐:《关于考古学上文化的定名问题》,《考古》1959年第4期。

(责任编辑:刘兴林;校对:王霞)

On Houjiazhai Culture

CHEN Yan

(History Department of Anhui University, Hefei, Anhui, 230039)

Abstract:Since its excavation, the cultural attribution of the Houjiazhai site has been a focus for dis⁃cussion. By the early 1990s, the view to single out the Houjiazhai as a cultural form had been generally ac⁃cepted. With further archaeological data being revealed, it has been agreed that the fist phase of Houjiazhai belongs to Shuangdun Culture and the second phase is yet to be defined. The remains from the second phase of Houjiazhai include a group of objects that bear unique cultural features seen in the middle reach of the Huai River and the middle and lower reaches of the Yangtze River back to 6200 or 5600 years ago. These cultural features are typical and representative of the archaeological culture in the middle of the New Stone Age in the Huai River valley. This article therefore argues that the second phrase of Houjiazhai shall be iden⁃tified as an independent cultural form of Houjiazhai Culture.

Key words:Houjiazhai remains; HoujiazhaiⅡ; Houjiazhai Culture

中图分类号:K871.13

文献标识码:A

收稿日期2015-10-27

作者简介陈艳(1980-),女,安徽大学历史系博士研究生、宿州学院讲师,主要研究方向:史前考古。

基金项目安徽省人文社科重点项目:侯家寨文化制陶工艺研究(编号:SK2016A0994);安徽大学研究生学术创新项目:侯家寨遗存文化属性研究(编号:YFC100162)。