北朝时期窑业技术的初步研究

张勇盛(南京大学文化与自然遗产研究所 江苏南京 210046)

北朝时期窑业技术的初步研究

张勇盛

(南京大学文化与自然遗产研究所江苏南京210046)

内容提要:北朝时期的瓷器生产在中国瓷器史上占有重要的地位。窑址主要分布在以安阳为中心的相州地区、以徐州为中心的徐兖地区和以淄博为中心的青齐地区。通过对窑炉和窑具的全面分析可知,徐兖地区的窑业技术受南方地区越窑影响而诞生,逐步发展、完善后渐而向北推移到达青齐地区。相州地区窑址中出土的窑具品种丰富,是北方窑业技术的集中地,其窑具技术既有徐兖、青齐地区的传入,也有自生技术。南北朝时期人口广泛而频繁地迁移是窑具技术得以传播的主要因素。

关键词:北朝瓷器窑业技术技术传播人口迁移

北方地区的瓷器生产大约始于北魏晚期[1]。由于北朝晚期为北方瓷业发展的初级阶段,因而这段时期的瓷器生产在中国瓷器史上就显得尤为重要。目前为止,学者们对北朝瓷器进行了诸多有益的探讨,或以单一行政区域内出土的北朝瓷器为研究对象进行研究[2],或对此期出土的瓷器做个案分析和综合考察[3],其中尤以刘毅《北方早期青瓷初论》和宋文佳《魏晋十六国北朝陶瓷初步研究》两文较为突出。已有的研究成果主要侧重于对北朝时期的瓷器发展作阶段划分和特点分析,尚缺对这一时期窑业技术的全面论述。随着近年来河南巩义市、江苏徐州市等地北朝时期窑址发掘资料的不断丰富,北朝时期窑业技术的研究条件也日趋成熟。鉴于此,笔者拟从窑炉和窑具出发对北朝时期的窑业技术作较为系统的分析和探讨。不当之处,敬祈方家赐教。

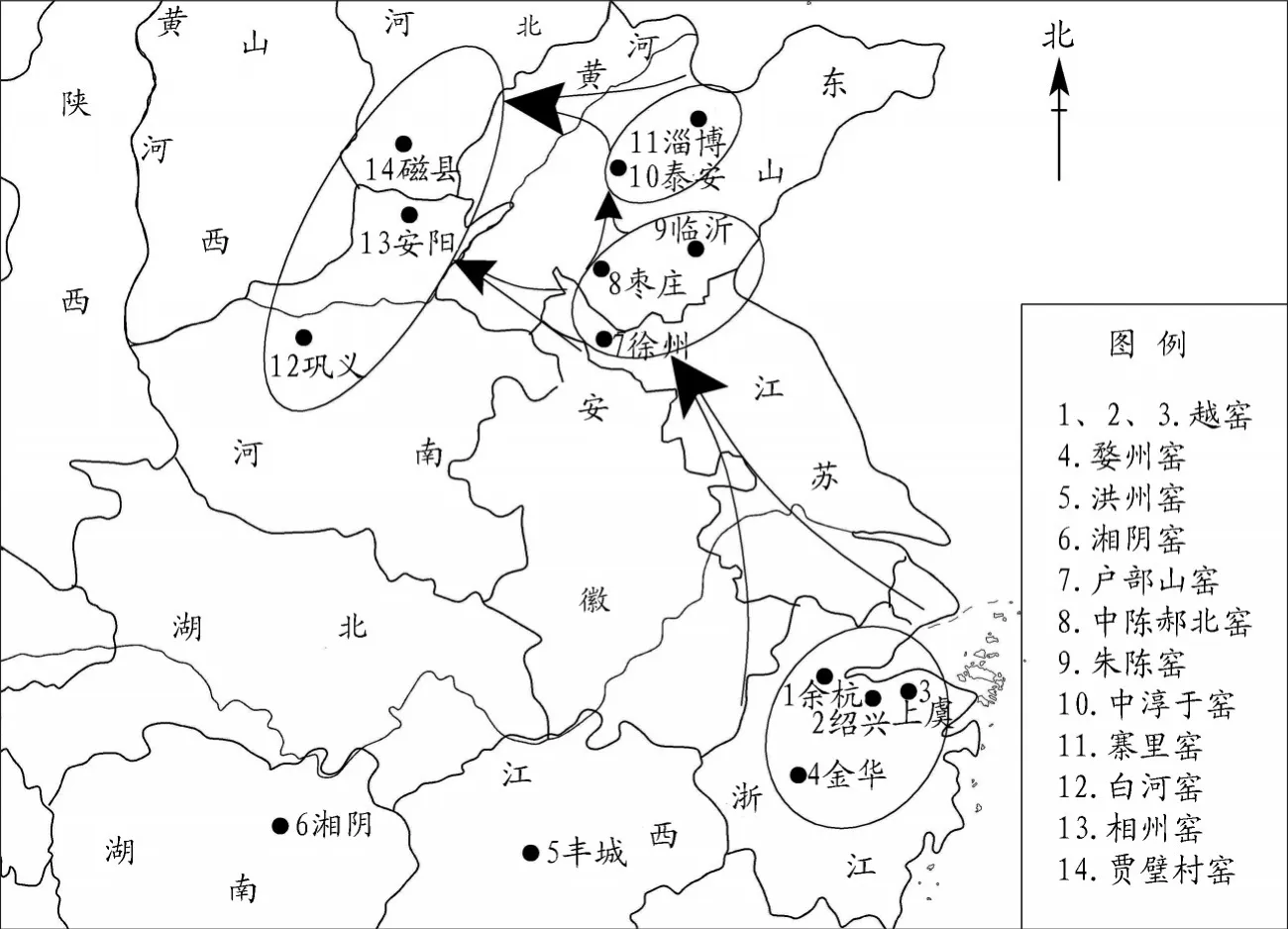

一 窑址的考古发现

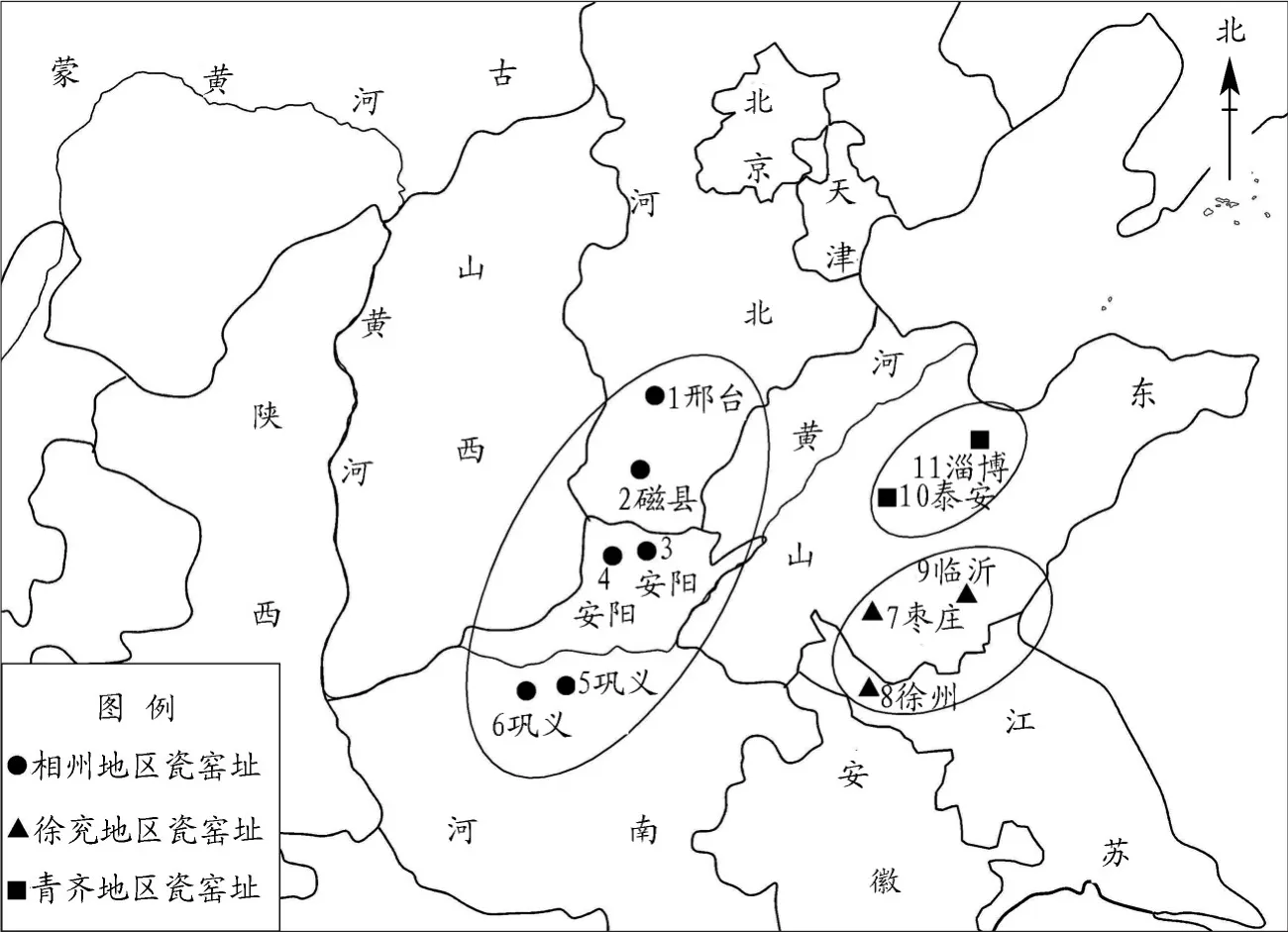

从已公布的考古发掘资料可知,北朝时期的瓷窑址主要分布在河南、河北、山东、江苏等地,集中于河南安阳市、巩义市,河北邯郸市、邢台市,山东淄博市、枣庄市、临沂市,江苏徐州市。根据瓷窑分布的具体范围、窑业技术传统等方面的差异,笔者将北朝地域范围内的瓷器生产分为三大区域(图一),即以安阳市为中心的相州地区,以徐州市为中心的徐兖地区和以淄博市为中心的青齐地区。

相州地区发现的北朝瓷窑址有:河南巩义市铁匠炉窑[4]、白河窑[5],河南安阳市相州窑[6]、灵芝窑[7],河北磁县贾璧村窑[8]、邢台市邢窑[9]。徐兖地区发现的北朝瓷窑址有:江苏徐州市户部山窑[10],山东临沂市朱陈窑[11]、枣庄市中陈郝北窑[12]。青齐地区发现的北朝瓷窑址有:山东淄博市寨里窑[13]和泰安市中淳于窑[14]。

二 窑炉、窑具及其型式划分

(一)窑炉形制

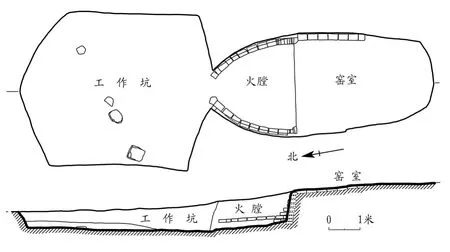

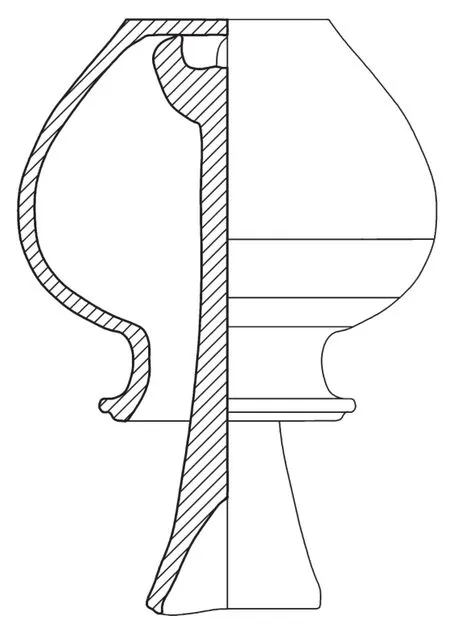

目前已发掘且保存较为完好的北朝时期的瓷窑址只有河南巩义市白河窑遗址中发现的一座,编号ⅢY1[15](图二)。

该窑炉形制为北方黄河流域流行的馒头式,残长13.7米,方向5°,主要由窑前工作台面、火膛、窑室和烟囱四部分组成。工作台面为不规则形,位于窑炉的北部,长6.1、宽6、深0.7米。火膛平面为马蹄形,残高1.1米。火膛保存不佳,除底部保留有一些耐火材料做成的壁砖外,两侧壁砖不存。后壁用耐火砖平行叠压九层后与窑室平面持平。窑室仅东部残存少许壁砖,其余部分不存,残长4.7、宽3.35米。根据残存窑炉的结构推测,火膛和窑室长约8、宽约4米。火膛内保存有大量的青釉瓷器、三足垫烧具和柱形支烧具,有的窑具与器物还粘连在一起。

图一// 北朝时期瓷窑址分布图1.邢窑 2.贾璧村窑 3.相州窑 4.灵芝窑 5.白河窑 6.铁匠炉窑 7.中陈郝北窑8.户部山窑 9.朱陈窑 10.中淳于窑 11.寨里窑

(二)窑具及其型式划分

考古发掘中出土的北朝时期的窑具依据功能的不同可以分为垫烧具和支烧具两种。

1.垫烧具

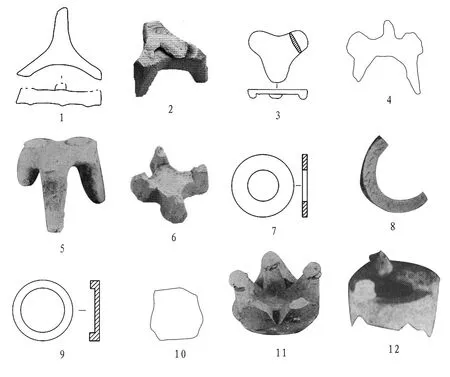

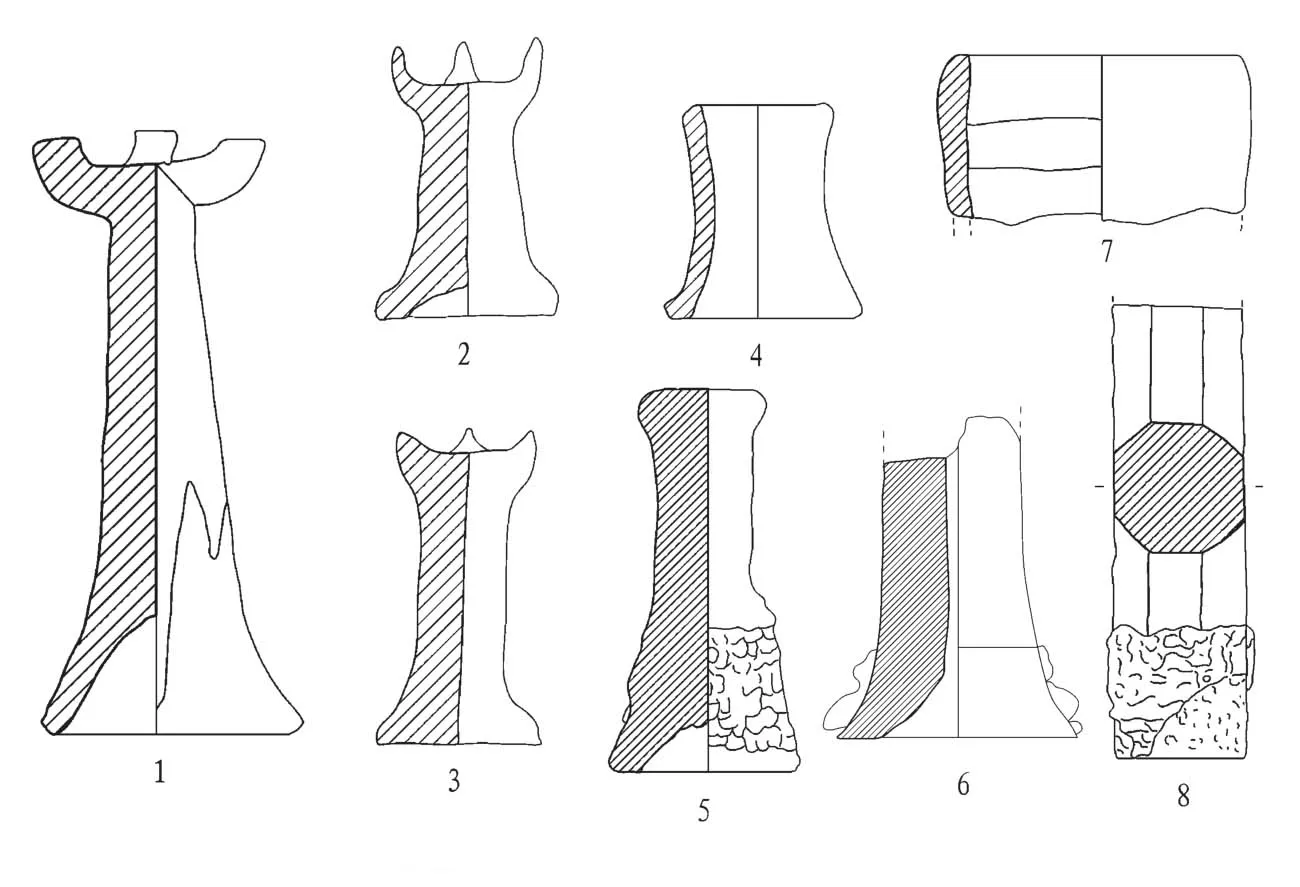

早期的垫烧具主要分布于长江下游地区,是伴随着釉料的发展而兴起的。垫烧具按照整体形态的差异可以分为五种(图三)。

(1)三叉形垫烧具

三叉形垫烧具又称三叉形支钉。根据垫烧具的直径大小及整体形态可以分为五型。

A型三角,底足均较尖细。标本有徐州市户部山窑T2:5,形体较大,制作粗糙,底部不平整,钉尖残缺,长10.5、残高2.6厘米(图三:1)。泰安市中淳于窑出土的标本两足距约为9厘米。

图二// 河南巩义市白河窑Y1平、剖面图

B型三角弧度较小。标本有巩义市白河窑H3:34,三足尖端粘有青釉痕,高2.5厘米(图三:2)。其他三叉形垫烧具的高度均在2.4~3厘米。泰安市中淳于窑两足间距约5~6厘米,支钉高2~3厘米。此种三叉形垫烧具在寨里窑、贾璧村窑、户部山窑、相州窑、邢窑中均有大量出土,是窑址中最为常见的窑具。

C型三叉形三角较为圆滑,底足较短。标本有枣庄市中陈郝北窑T137⑥:6,出土数量较多,底面有指纹,胎体扁平,三足较矮,最大足距5.7厘米(图三:3)。临沂市朱陈窑中所出直径约为6厘米。淄博市寨里窑也有出土。

D型双面均为三叉形。标本见淄博市寨里窑所出,一面三足较长,一面较短(图三:4)。尺寸不详。

E型三足为柱腿状。标本见安阳市相州窑所出,三叉形足外撇,足部较长,呈放射式(图三:5),从形态上可以看出其与一般的三叉形垫烧具之间的联系。

(2)四叉形垫烧具

只有一例,不分型。标本见巩义市白河窑H3:37,正面呈十字交叉形,长6.6、残高2.3厘米(图三:6)。

(3)垫圈

根据垫圈的直径大小可以分为三型。

A型直径较大,一般超过10厘米。标本见徐州市户部山窑所出标本T1:4(图三:7)。泥条状、扁平,一般厚1.5~2、直径12~13厘米,有的直径达到15.2厘米。安阳市相州窑亦有出土。

B型直径较小,一般小于7厘米。标本见安阳市相州窑所出。形状与A型相似。一般厚1.5~2、直径6厘米(图三:8)。泰安市中淳于窑出土的垫圈孔径一般长2~4、厚0.5~1厘米。

C型直径一般在8~10厘米。标本见徐州市户部山窑所出T1:7。中间有圆形凹槽,直径8.8、槽径6.4、厚1.4厘米(图三:9)。淄博市寨里窑也有垫圈出土,尺寸不详。

图三// 北朝窑址中出土的垫烧具1.A型三叉形垫烧具(徐州市户部山窑T2:5)2.B型三叉形垫烧具(巩义市白河窑H3:34)3.C型三叉形垫烧具(枣庄市中陈郝北窑)4.D型三叉形垫烧具(淄博市寨里窑) 5.E型三叉形垫烧具(安阳市相州窑)6.四叉形垫烧具(巩义市白河窑H3:37)7.A型垫圈(徐州市户部山窑T1:4)8.B型垫圈(安阳市相州窑)9.C型垫圈(徐州市户部山窑T1:7)10.垫饼(临沂市朱陈窑)11.A型齿状垫烧具(安阳市相州窑)12.B型齿状垫烧具(淄博市寨里窑)

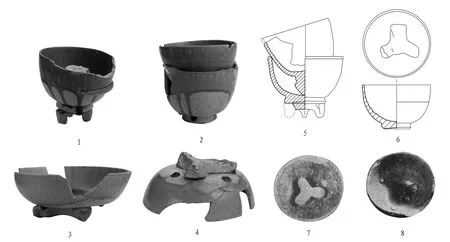

图四// 北朝窑址中出土的支烧具1.A型柱状三叉形支烧具(淄博市寨里窑)2.B型柱状三叉形支烧具(淄博市寨里窑)3.C型三叉形支烧具(安阳市相州窑)4.A型喇叭形支烧具(安阳市相州窑)5.B型喇叭形支烧具(巩义市白河窑Y1:9)6.B型喇叭形支烧具(徐州市户部山窑T2:2)7.筒状支烧具(枣庄市中陈郝北窑)8.窑柱(巩义市白河窑H7:19)

(4)垫饼

不分型。标本见临沂市朱陈窑所出,圆形,直径11.5、厚0.9厘米(图三:10)。磁县贾璧村窑所出为扁圆形,质地稍粗,尺寸不详。安阳市相州窑也有出土。

(5)齿状垫烧具

根据直径大小可以分为两型。

A型直径较大,直径一般在12厘米以上。标本见安阳市相州窑所出。胎质灰白而细腻,有五个锯齿。高4.5、直径12厘米(图三:11)。磁县贾璧村窑也有此类垫烧具出土。

B型直径较小,一般在7厘米以下。标本见淄博市寨里窑所出。有五齿、六齿、七齿之分。长度估计约为6~7厘米(图三:12)。磁县贾璧村窑、安阳市相州窑也有此种类型的垫烧具。

2.支烧具

按照支烧具的整体形状及用途的不同可以分为柱状三叉形、喇叭形、筒状支烧具和窑柱四类(图四)。

(1)柱状三叉形支烧具

根据支烧具的长短和大小可以分为三型。

图五// 三叉形支钉叠烧技法实物图、线图1、2.带三叉形支钉的碗(白河窑ⅢT1307H10:45、白河窑ⅢT1307H10:148)3、4.带三叉形支钉的盘(白河窑ⅢT1307H28:33、白河窑ⅢT1307H23:107)5、6.带三叉形支钉的碗(白河窑ⅢT1307H22:90、白河窑ⅢT1307H22:37)7.内粘三叉形垫烧具的碗(寨里窑)[22]8.内带三个支钉痕的碗(相州窑)[23]

A型长柱形。标本见淄博市寨里窑所出。手制,实心,柱足粗长,下部呈喇叭形外撇,底部为凹形中空。顶部有三弯折状齿,呈“L”形。高20.7厘米(图四:1)。

B型短柱形。标本见淄博市寨里窑所出。制作手法与A型相同,只是支烧具的高度较之为矮,且三齿较尖,尺寸不明(图四:2)。

C型高度介于A、B型之间。标本见安阳市相州窑所出。支烧具上部的三齿没有弯折,较为细小(图四:3)。

(2)喇叭形支烧具

根据支烧具的直径、高度及喇叭的撇口程度不同可以分为两型。

A型细筒形,喇叭口外撇较大。标本见安阳市相州窑所出。高约8、底径6、上径3厘米(图四:4)。临沂市朱陈窑亦有出土。

B型高喇叭形,高度一般在20厘米以上。标本见巩义市白河窑所出H1:24,高25.3、底径10.5厘米(图四:5)。根据线图观察可知徐州市户部山窑址中出土的高喇叭形支烧具T2:2高度应当超过20厘米,底径10.4厘米(图四:6)。

图六// 寨里窑出土底部粘连三叉形垫烧具的高足盘

(3)筒状支烧具

不分型。标本见枣庄市中陈郝北窑所出,口径16、残高10厘米(图四:7)。磁县贾璧村窑所出有大小之别。泰安市中淳于窑所出筒状支烧具残件的直径约为4~6厘米,中有约1厘米的孔洞,但未贯通,尺寸不详。安阳市相州窑亦有出土。

(4)窑柱

不分型。标本见巩义市白河窑所出H7:19,为耐火材料制成,质地较粗,含有大量的石英颗粒,断面呈八角形。平底,顶部残损,底部往上约8厘米范围内满布石英颗粒、釉斑及窑汗。残高40、直径12~14.3厘米(图四:8)。

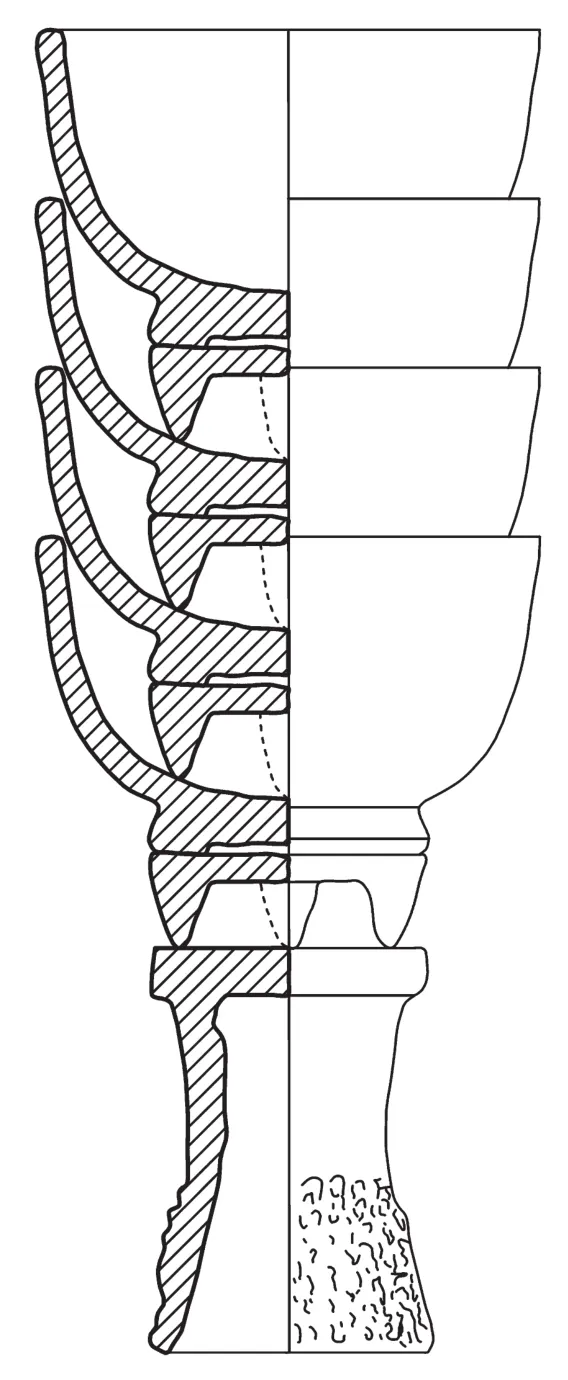

三 装烧技法的复原

根据窑址中出土的窑具和因过烧而导致的器物底部与窑具相粘结的废弃物,以及瓷器底部所留支烧痕,我们可以复原出北朝时期瓷器的装烧工艺:主要采用三叉形垫烧具叠烧法、齿状垫烧具叠烧法、三叉形垫烧具单件裸烧法和柱状三叉形支烧具覆烧法等方法。

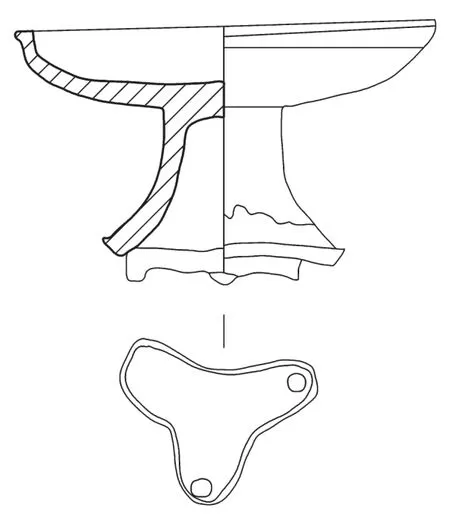

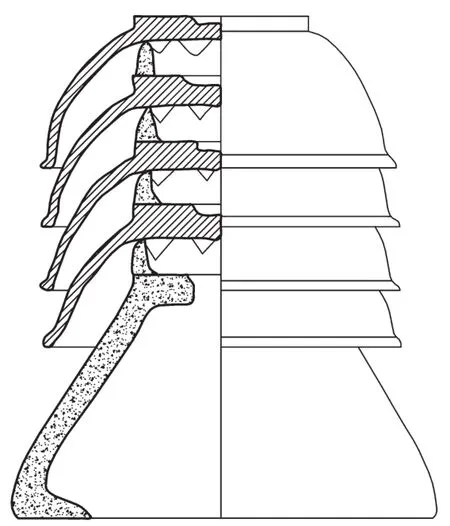

(一)三叉形垫烧具叠烧法

三叉形垫烧具叠烧技法的运用可由白河窑窑址中发现的三叉形垫烧具与碗、杯粘连在一起的废弃物所证实[16](图五),中陈郝北窑[17]、朱陈窑[18]、相州窑[19]中所出碗的碗心内大都有三个支钉痕。高足盘等器物也是采用这种装烧技法烧制,器例有淄博市寨里窑[20](图六)、巩义市白河窑[21](标本ⅢT1306H3:29)。

图七// 三叉形垫烧具叠烧技法复原图

三叉形垫烧具叠烧法的操作步骤是:首先在窑床上均匀地铺上石英、砂粒或窑渣等介质;然后将喇叭形或筒状支烧具按顺序安插于窑床砂层之中;最后在支烧具的上部放置三叉形垫烧具,其上再层层叠放碗、盘、杯等器物(图七)。窑床上铺砂粒既便于支烧具的安放,同时也可以保持窑内的温度稳定,使其升、降温的速度放缓。至于支烧具插入砂层的深度我们可以从窑址中出土的支烧具底部粘连的砂粒高度作出推测。户部山窑发现的喇叭形支烧具“在距底4厘米以下有堆积沙痕,沙痕以上有青色釉,有迸裂纹,部分剥落”[24]。白河窑遗址出土的窑柱底部粘连的窑砂的高度大致为10~12厘米[25]。据此可以推断出插入窑砂内部的支烧具的深度大致在4~12厘米。由于上部器物的重量都垂直叠压在最下层器物内腹,因而叠烧的高度是有限的,所叠高度由叠烧器物的整体重量决定。最上面器物内部没有放置垫烧具,因而会有少量器物内部没有支钉痕。北朝时期尚未发明匣钵,器物均采用裸烧的方法。在烧制的过程中,烟尘等随着窑火经过器物周围时会污染器表,使得有些器物表面出现明显的瑕疵。采用三叉形垫烧具叠烧法可以充分地利用窑位,提要窑容量,产量也随之大幅度提高。

图八// 四川地区唐代之前覆烧技法复原图

四川地区南朝至隋唐时期还流行覆烧法[26](图八),与叠烧法的主要区别在于:覆烧法是将器物反扣于支烧具之上,受力点位于最下层器物的内腹。采用这两种装烧技法所留装烧痕迹都是一致的,如果仅据支钉痕我们很难确定当时是否使用了三叉形垫烧具覆烧法。

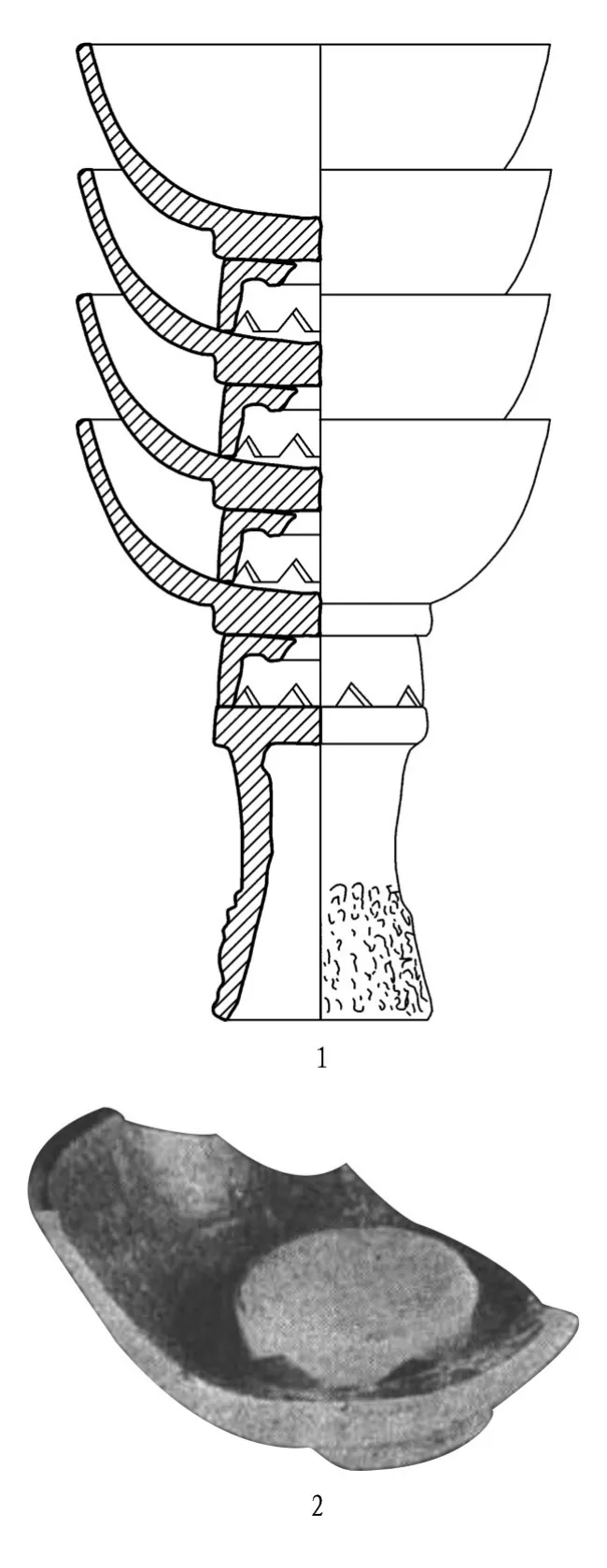

(二)齿状垫烧具叠烧法

根据寨里窑中所出盆内粘连齿状垫烧具[27]的实物可知当时亦采用齿状垫烧具叠烧法(图九),具体的操作步骤与三叉形垫烧具叠烧法一致,即将齿状垫烧具放置于器物内部,再将另一器物仰置于垫烧具之上,层层相叠,入窑烧制。齿状垫烧具齿数不一,有四、五、六、七齿之分,其直径亦较大,相州窑所出A型甚至达到12厘米以上,这主要是为了适应烧制中大型器物的需求。在相州窑中发掘者还发现窑工有多次利用废弃齿状垫烧具的做法[28]。由于在烧制过程中齿尖会陷入器物内部,与釉烧结,因而窑工在烧成后会将垫烧具敲下,然后再在残损的齿尖上粘上少量瓷土继续使用。

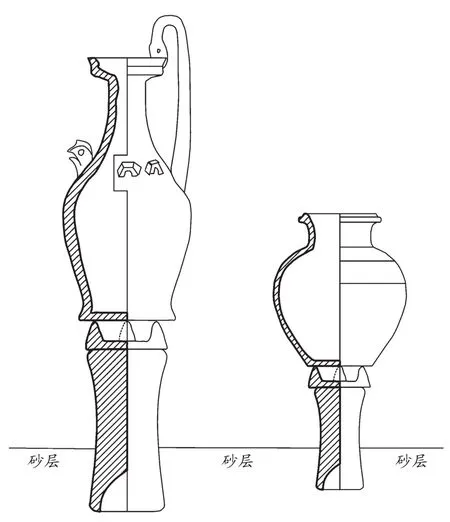

(三)三叉形垫烧具单件裸烧法

鸡首壶、盘口壶、罐、瓶、尊等器形较为高大、口部较为收敛的器物的装烧方法与碗、盘等大口径器物有着显著的差别。由于这些器物的高度较高且口部较小,难以层层相垒,因而采用叠烧的方法是不切实际的。同时罐、壶等器物的口沿部位都施满釉,未发现与其他器物釉料相连的痕迹,也未见芒口器,因而也不可能使用东晋后期至南朝早期江西洪州窑、宋代山西洪山窑所采用的对口烧装烧方法[29](图一〇)。

根据器物底部遗留的装烧痕迹及出土窑具,我们推测北朝时期大型器物应该采用的是三叉形垫烧具裸烧法(图一一)。具体的操作过程是将器物直接放置于支烧具或窑柱之上,两者之间用三叉形垫烧具隔开。太原市北齐娄叡墓中出土的绿釉钵(标本775)[30]、祁县北齐韩裔墓出土的龙柄鸡首壶[31]、磁县湾漳北朝壁画墓[32]和太原市北齐徐显秀墓[33]所出罐(标本1343、1344)的底部都有三个支钉痕。这种装烧方法估计采用的是单件装烧,每个器物使用一个垫烧具和支烧具,但是也不排除使用南朝时期洪州窑和唐末长沙窑流行的罐套烧的装烧方法[34],即将小型的罐、壶等器物放置于大口宽腹的罐内烧制,有的套烧器内部还放置有更小的器物,多的可放3~5层。这样既可以最大限度地利用窑内空间,提高产量;同时外侧的器体也起到了匣钵的作用,减少外部窑火、烟尘对内部器表的影响,提高产品的质量。由于尚未在窑址中发现罐套烧的废弃物,因而北朝时期是否采用这种装烧技法我们尚不能确定。

图九// 齿状垫烧具叠烧技法复原图1.齿状垫烧具叠烧法复原图2.淄博市寨里窑出土内粘齿状垫烧具的盆

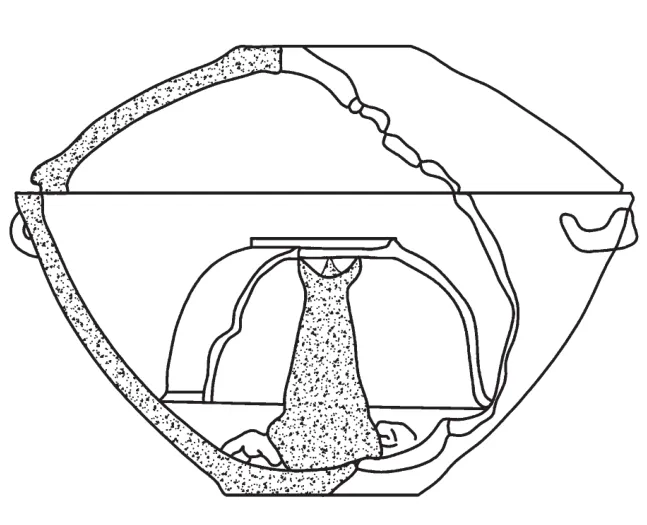

(四)柱状三叉形支烧具覆烧法

柱状三叉形支烧具是三叉形垫烧具与窑柱复合的产物[35],是一种特殊类型的支烧具。较之三叉形垫烧具,其使用更加便利,可以直接将其安置于窑床之内,器物摆放在上面,但为了稳定起见,可能采用的是倒扣的方法,上部亦可倒扣叠烧多层器物。熊海堂先生将这一窑具与15世纪前后地中海地区类似的器物联系起来[36](图一二),二者之间是否存在着技术的交流尚不可知,但却为我们复原这一窑具的使用方法提供了思路。由于使用柱状三叉形支烧具叠烧法所烧器物表面的遗留痕迹与三叉形垫烧具叠烧法一样,都是三个支钉痕,因而我们尚无法辨识出哪些器物采用了这种装烧技法。寨里窑的发掘者也认为此种支烧具“估计是支放在腹深口小的器物(如罐等)之内”[37]。

目前在窑址中尚未发现柱状三叉形支烧具与器物粘连在一起的废品标本,因而我们只能据此加以猜测复原(图一三)。

四 窑业技术分析

(一)窑炉的技术分析

目前考古发掘中能够明确为北朝时期的窑炉仅有巩义市白河窑址中发现的ⅢY1,冀南、鲁中北、苏北等地都尚未发现。考古资料的缺乏使得我们无法对不同区域内的窑炉展开横向的比较,因而也无法获知不同地区窑炉之间的技术传播情况。

ⅢY1的保存状况较差,残存窑前工作台面、火膛、窑室和烟囱,据此我们可知其为半倒焰马蹄窑。半倒焰马蹄窑是由升焰横穴式圆窑发展而来[38],是北方地区自生型的窑炉形制,如河南洛阳市东周王城内Y14[39]、陕西咸阳市Y11[40]、陕西临潼县秦代芷阳制陶遗址T1E1、2[41]。白河窑址中亦发现早于北朝时期的窑炉ⅢY2,该窑也为半倒焰马蹄窑,发掘者根据窑内出土的陶片分析认为此为汉代窑炉[42]。要之,以ⅢY1为标尺,我们可以认为北朝时期的瓷窑炉是北方地区陶器窑炉技术传统的自然传承和延续。

(二)窑具的技术分析

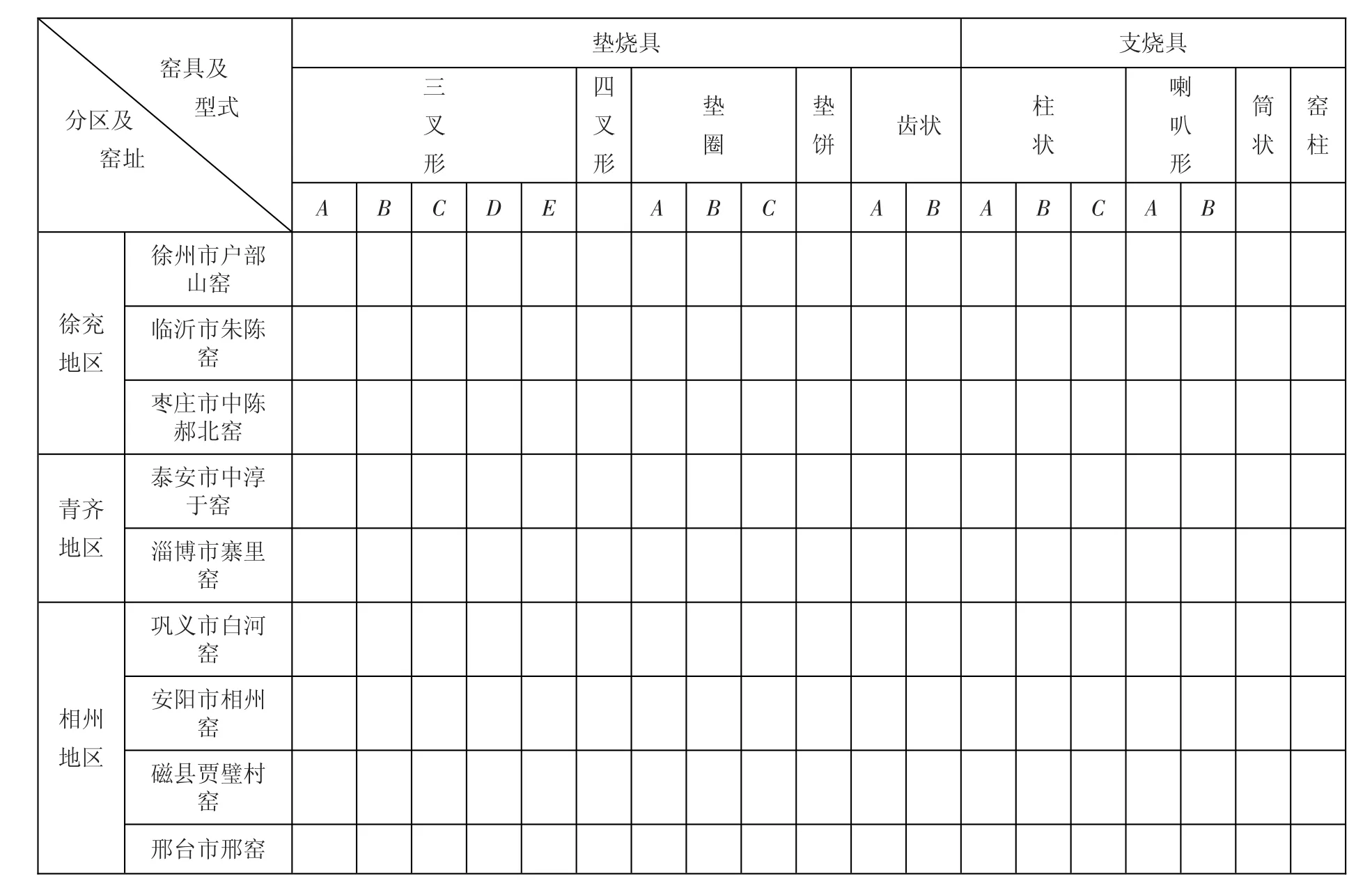

根据表一可知,徐兖地区的窑具群有A、B、C型三叉形垫烧具,A、C型垫圈,垫饼,A、B型喇叭形支烧具,筒状支烧具;青齐地区的窑具群有A、B、C、D型三叉形垫烧具,B、C型垫圈,B型齿状垫烧具,A、B型柱状支烧具,筒状支烧具;相州地区的窑具群有B、E型三叉形垫烧具,四叉形垫烧具,A、B型垫圈,垫饼,A、B型齿状垫烧具,C型柱状支烧具,A、B型喇叭形支烧具,筒状支烧具,窑柱。不同地区之间的窑具在空间上存在着重叠,而窑具分布范围的重叠也正反映了不同地区窑具之间的交流与传播。

图一〇// 对口烧技法示意图1.江西丰城市洪州窑 2.山西介休市洪山窑

1.垫烧具

三叉形垫烧具是北方地区自生型的窑具,目前可知时代最早的即为白河窑中所出的北魏时期的器例。三叉形垫烧具是此期瓷窑遗址中出土数量最多的窑具之一,器形也较为丰富,一共可以分为五型:A型在户部山窑和中淳于窑都有出土,且都出现了直径达10厘米左右的大型三叉形垫烧具,因而两地瓷窑之间应当存在着此种技术的单向传播;B型分布范围最为广泛,基本上覆盖了目前发现的所有北朝时期的瓷窑;C型器形较为独特,分布于徐兖地区的朱陈窑、中陈郝北窑和青齐地区的寨里窑,相州地区没有发现。考虑到朱陈窑、中陈郝北窑目前为止仅发现此种型式的三叉形垫烧具,因而我们推测C型应该是徐兖地区所使用的地域特色较为明显的窑具,其与青齐地区的寨里窑存在着技术交流;D型只在寨里窑发现,可能为寨里窑窑工所独创的窑具,推测其使用时是将长尖叉足朝下置于底部器物内部,短粗叉足朝上承托上部器物的器底;E型垫烧具的叉形足较为粗大且呈放射性,这可能与所承托器物的重量较大有关。与D型垫烧具类似,E型垫烧具可能也为地域性特征较为明显的窑具,是安阳地区的窑工为了适应烧制较大器物的需要而设计出来的。

图一一// 三叉形垫烧具单件裸烧法复原图

图一二// 15世纪地中海地区柱状三叉形支烧具叠烧法复原图

四叉形垫烧具只在豫北地区发现,地域特色明显,应该属于相州地区自生型的窑具。白河窑中出土的四叉形垫烧具与三叉形垫烧具不管是在制作手法还是整体形态上都极为相似,唯一的差异只是由三足变为四足。从力学原理角度来说,四叉形垫烧具的稳定性并不比三叉形好,且耗费的瓷土较多,因而这也解释了为什么此种形制的垫烧具发现的范围有限且数量较少。

垫圈一般由瓷土或耐火材料制成,呈环状,从遗留下来的接痕可知其一般是在现场用泥条首尾黏结后置于器物与支烧具和器物与器物之间。垫圈的直径大小不一,主要依据所承受的器物圈足大小以及重量所决定。有时由于窑温过高,瓷土过烧变软,会使得器物的底足陷入垫圈之中,窑址中有大量的粘连有垫圈的废弃物。

北朝时期的垫圈主要发现于山东、江苏北部和河南地区,寨里窑发现的垫圈尺寸不详,难以归类。A型垫圈的直径达到12~15厘米,厚度在1.5~2厘米,应当是烧制底足较大的盘、碗等器物;B型垫圈的分布范围较广,正是适应了中等形态器物的需求;户部山窑发现的C型垫圈内部的凹槽应当为烧制过程中窑温过高,垫圈变软,器物底足内陷所致。

图一三// 柱状三叉形支烧具覆烧法复原图

垫圈在中国出现的时间较早,至迟在东汉中晚期,南方地区湖南湘阴窑、浙江宁波市云湖南朝早期窑址、四川成都市金锁桥南朝窑址中都有出土[43]。垫圈最初的使用区域集中于长江流域,是一种具有南方地域特色的窑具。显然户部山窑、中淳于窑、相州窑中的垫圈技术应该是由南方地区传入。

垫饼也是具有南方地域特色的窑具,早期使用垫饼的窑址也都出现在浙江东部和太湖周边地区,此后分别向长江中游和北方地区传播[44]。目前垫饼在徐兖地区的朱陈窑、相州地区的相州窑和贾璧村窑中都有所发现,因而推测徐兖地区与相州地区应该存在着垫饼技术的交流。

2.支烧具

支烧具的出现是为了适应窑炉内不同窑位烧制器物的需要,由于早期窑工对窑内温度的掌握还不够熟练,因而需要抬高器物的放置高度从而使火焰从底部通过以避免下部器物发生生烧现象。一般来说,窑床前面放置较低的支烧具,越往后,支烧具越高。如果窑室面积较小,一般小型的支烧具是可以满足需要的。

柱状三叉形支烧具在北朝时期的窑址中出土范围甚小,只在寨里窑和相州窑发现,寨里窑有A、B型,相州窑有C型,前者所出造型丰富且制作技术较为完善。由此可以推知相州窑C型支烧具的技术当来源于青齐地区。

表一// 北朝时期各窑址中出土窑具分布表

喇叭形支烧具分布于徐兖地区户部山窑、朱陈窑和相州地区白河窑、相州窑。因而可以推知相州地区与徐兖地区存在着喇叭形支烧具技术的交流。

筒状支烧具在三大地区都有发现,只是使用的范围不是很广。

北朝时期的窑址中迄今为止尚未发现匣钵等装烧具和火照等测量窑温的窑具。

五 北朝窑业技术的来源及传播路线

熊海堂先生在分析东亚窑业技术时从技术传播的难易程度考虑,认为装烧技术处于造型装饰技术和窑炉技术两者之间,三者分别处于表层、中层、深层这样三个不同的层次。处于中层的窑具技术很难通过观察烧成物表面的遗痕作出判断,只有通过内行的交流才能实现技术的传授[45],南北朝时期不同地区窑业技术的传播亦遵循这样的内在逻辑思路。如前所析,南北方之间和北方三地区之间窑具的分布存在着空间上的不均衡性和重叠性,这正好反映了窑具技术的空间传播,由于窑具技术依赖于窑工而存在,因而窑具的技术传播路线实际上就是窑工的流动迁移路线。换言之,窑工的空间流动导致了窑业技术的传播。

南北朝时期北方各民族之间战乱不断,南方在世家大族的争斗中政权更迭频繁,战乱的常态化发展和政局的动荡不安使得社会底层百姓常常处于不断的迁徙之中,此期也形成了中国历史上移民的高峰。除了社会政治因素外,自然灾害广泛频繁地发生也是导致人口迁移的重要因素。南北朝时期南方地区的窑业技术就是在这样的历史大背景下向北传播、流布的。

刘宋时期南方义兴(今江苏省宜兴市)、会稽(今浙江省绍兴市)、吴兴(今浙江省湖州市)等地水灾频仍,“元嘉十二年(435年)六月,丹阳、淮南、吴、吴兴、义兴五郡大水,京邑乘船”[46]。“元嘉十九年(442年)、二十年(443年),东诸郡大水”[47]。孝武帝时水灾依旧频繁,“孝建元年(454年)八月,会稽大水,平地八尺”[48],“大明元年(457年)五月,吴兴、义兴大水,民饥”[49]。萧齐之后会稽、义兴等地的水灾日渐加剧,建元元年(479年)“二吴、义兴三郡遭水”[50]。“建元二年(480年),吴、吴兴、义兴三郡大水。二年夏,丹阳、吴二郡大水……永明五年(487年)夏,吴兴、义兴水雨伤稼。六年(488年),吴兴、义兴二郡大水”[51]。

会稽、义兴等地持续发生的水灾严重地破坏了当地的经济生产,农民、手工业者无法在故地继续生存,大量流民随之产生。会稽郡是东汉至南朝时期越窑瓷器烧制的中心区域,周边的上虞、余姚、鄞县、宁波、奉化、临海、萧山、余杭、湖州等地分布有大量的瓷窑址[52]。南朝时期义兴境内的瓷器生产也处于繁荣阶段[53]。因而流民中必然有一部分会稽、义兴等南方窑业烧制中心的窑工会随着大批的迁移人口被迫四处逃生,有的北上到达徐、兖和青、齐等地。徐、兖地区的瓷器在诞生之初就表现出较为成熟的一面,南方传统的A、C型垫圈,垫饼,喇叭形支烧具等窑具在这里大量应用,不禁使我们怀疑就是会稽、义兴等地区随流民而来的窑业匠人与当地窑工一起在此地建立窑炉,烧制瓷器,北方的瓷器生产也因新的窑业技术的介入拉开了序幕。徐兖地区处于南北窑业文化的交接处,不同技术传统背景的窑业匠人在此碰撞、交流,因而此地的窑业技术呈现出两种不同的面向。

469年北魏政权控制了南朝刘宋的青、齐、徐州。北魏政权轻徭薄赋,各地的农业生产和手工业也逐渐恢复,徐兖地区的制瓷业随之同步发展。然而北魏东部地区自然灾害亦十分频繁,尤以水旱灾害为甚,《魏书》中记载甚多,如太和四年(480年)“州镇十八水旱,民饥”[54],太和八年(484年)“州镇十五水旱,民饥”[55],太和九年(485年)“数州灾水,饥馑荐臻,致有卖鬻男女者……京师及州镇十三水旱伤稼”[56],太和十五年“自正月不雨,至于癸酉”[57]。水旱灾害导致饥民大增,景明二年(501年)“青、齐、徐、充四州大饥,民死者万余口”[58]。永平四年(511年)“青、齐、徐、充四州民饥甚”[59]。在此背景下一部分徐兖地区的窑工随饥民流亡到青、齐州等地是完全有可能的,鲁中北地区瓷业的生产也逐步展开。同时南方刘宋政权下的流民越境向北迁徙的步伐一直没有停止,一部分南方窑业匠人到达青齐地区,带来了齿状垫烧具和筒状支烧具等南方传统的窑具技术。

497年北魏迁都洛阳,政治地位的提升使得洛阳成为北方的经济中心,大量的移民涌入洛阳及其周边地区。《洛阳伽蓝记》载:“自葱岭已西,至于大秦,百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区已。乐中国土风因而宅者,不可胜数……天下难得之货,咸悉在焉。”[60]东部地区的手工业者和商人等也向西迁移,青齐和徐兖地区的窑业工匠各自带着当地的技术迁移到洛阳及其附近的相州地区,不同技术传统在此碰撞、融合,因而相州地区的窑业技术呈现出多个面向。由于位于都城附近,各阶层人民对瓷器等日常生活用品的需求量急剧增多,市场反过来又刺激了窑业技术的快速发展,窑工亦整合不同地区的技术,发展出了诸如E型三叉形垫烧具、四叉形垫烧具等具有自身特色的技术。

窑炉处于窑业技术系统中最深层的技术,其对自然的依赖较之于三叉形垫烧具等窑具具有更强的地域性和不可改变性。由会稽、义兴、吴兴等南方地区而来的窑工很难完全不顾自然条件的限制而将南方地区广布的龙窑技术系统强制性地移植于馒头窑中,因而龙窑自始至终未在北方地区流布开来。白河窑遗址中发现的北朝时期ⅢY1是北方黄河流域窑炉技术系统的自然延续。

六 小结

综上分析可知,北朝时期瓷窑业技术的产生和发展是在南北方人口频繁迁移的历史大背景下陆续展开的,是南北方窑业技术传统在碰撞、融合下的结果,它既有对北方馒头窑技术传统的坚持,又有对南方垫圈、垫饼,齿状垫烧具,喇叭形和筒状支烧具的引入,还有自身发展出的三叉形垫烧具等技术的创新。结合窑具的分布和人口(包括窑工)的迁移路线,我们推测北朝时期窑具技术的传播路线如图一四。

首先徐兖地区的窑业技术受南方地区越窑影响而诞生,此地区窑具技术有两个来源:一是自生型的A、B、C型三叉形垫烧具;二是由南方越窑传播而来的A、C型垫圈,垫饼,B、C型喇叭形支烧具,筒状支烧具。

徐兖地区的窑业生产经过逐步发展、完善,渐而向北推移到达青齐地区。青齐地区的窑具技术有三个来源:一是经由徐兖地区传播而来的A、B、C型三叉形垫烧具,筒状支烧具;二是直接由南方地区越窑传播而来的B型齿状垫烧具;三是自生型的D型三叉形垫烧具,A、B型柱状三叉形支烧具。垫圈的制作比较随意,不适合型式的比较,因而青齐地区垫圈技术既可能来源于徐兖地区,也可能直接来源于南方地区。

图一四// 北朝时期窑具技术传播图

相州地区窑址中出土的窑具品种丰富,是北方窑业技术的中心,也是集大成者。窑具技术有三个来源:一是青齐地区传入的B型三叉形垫烧具,A、B型垫圈,B型齿状垫烧具,C型柱状三叉形支烧具,筒状支烧具;二是徐兖地区传入的垫饼,B、C型喇叭形支烧具;三是以E型三叉形垫烧具、四叉形垫烧具为特色的自生技术。

(本文是在导师贺云翱教授的指导下完成的,陈启流先生绘制了线图,谨致谢忱!)

[1]根据北朝纪年墓中所出瓷器可知北朝的瓷器生产大约始于北魏晚期。如崔猷墓、司马悦墓、宣武帝景陵、辛祥墓、吕达和吕仁墓、杨机夫妻合葬墓等。张光明、李剑:《临淄北朝崔氏墓地第二次清理简报》,《考古》1985年第3期;尚振明:《河南省孟县出土北魏司马悦墓志》,《考古》1983年第3期;尚振明:《孟县出土北魏司马悦墓志》,《文物》1981年第12期;中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队、洛阳古墓博物馆:《北魏宣武帝景陵发掘报告》,《考古》1994年第9期;代尊志:《太原北魏辛祥墓》,《考古学集刊》第一集,科学出版社1981年;洛阳市文物工作队:《河南洛阳市吉利区两座北魏墓的发掘》,《考古》2011年第9期;洛阳博物馆:《洛阳北魏杨机墓出土文物》,《文物》2007年第11期。详细分析参见张勇盛:《北朝瓷器研究》,南京大学硕士学位论文,2013年。

[2]张增午、傅晓东:《河南北朝瓷器刍议》,《中原文物》2003年第2期;穆青:《青瓷、白瓷、黄釉瓷——试论河北北朝至隋代瓷器的发展演变》,上海博物馆主编《中国古代白瓷国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2005年。

[3]刘毅、袁胜文:《北朝早期青瓷初论》,《中原文物》1999年第2期;郭学雷、张小兰:《北朝纪年墓出土瓷器研究》,《文物季刊》1997年第1期;施安昌:《北齐徐显秀、娄叡墓中的火坛和礼器》,《故宫博物院院刊》2004年第6期;杨爱玲:《关于安阳隋张盛墓和北齐范粹墓出土白瓷产地问题的研究》,上海博物馆主编《中国古代白瓷国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2005年;森达也:《论南北朝华北陶瓷的革新》,张庆捷等主编《4~6世纪的北中国与欧亚大陆》,科学出版社2006年;宋文佳:《魏晋十六国北朝陶瓷初步研究》,吉林大学硕士学位论文,2008年;董波:《试论早期白瓷中的西域要素》,《中原文物》2010年第6期;王睿:《早期白瓷使用情况分析》,《华夏考古》2011年第2期。

[4]冯先铭:《河南巩县古窑址调查纪要》,《文物》1959年第3期。

[5]郑州市文物考古研究所、巩义市文物保护管理所:《河南巩义市白河瓷窑遗址调查》,《华夏考古》2001年第4期;赵志文、刘兰华:《河南巩义白河窑址发现北魏青瓷、白瓷和唐青花瓷器》,《中国文物报》2008年2月6日第2版;河南省文物考古研究所、中国文化遗产研究院:《河南巩义市白河窑遗址发掘简报》,《华夏考古》2011 年7期。

[6]河南省博物馆、安阳地区文物局:《河南安阳隋代瓷窑址的试掘》,《文物》1977年第2期。河南博物院杨爱玲通过重新识别窑址中所出瓷片并将之与张盛墓、范粹墓中所出瓷器进行对比后认为相州窑的烧制年代应为北朝晚期至隋代。杨爱玲:《关于安阳张盛墓和北齐范粹墓出土白瓷产地问题的研究》,上海博物馆编《中国古代白瓷国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2005年。

[7]潘伟斌:《从安阳灵芝窑遗址看其生产工艺》,王昌燧主编《科技考古论丛》第三辑,中国科学技术大学出版社2003年。

[8]冯先铭:《河北磁县贾璧村隋青瓷窑址初探》,《考古》1959年第10期。杨虎军先生对比贾璧村窑与磁县东陈村东魏和北齐墓中所出瓷器后认为“贾璧村窑虽然在隋代已有生产,但是其上限起码应当定在北朝晚期的东魏和北齐时代”。杨虎军:《北朝邢窑早期的青瓷生产和白瓷创烧》,杨文山、翁振军主编《邢台历史经济论丛》,中国人事出版社1994年。

[9]此处北朝时期的邢窑址指的是位于邢台市西坚固村的西坚固遗址,“采集标本有青瓷碗、罐、盆以及窑具三角支钉、齿形垫具等”。河北省文物研究所等:《邢窑遗址调查、试掘报告》,《考古学集刊》14,文物出版社2004年。考古人员在河北省内丘西关和城关遗址、临城陈刘庄遗址中也发现了一些早至北朝时期的瓷器,由于出土物系采集没有相关的地层依据,且未发现窑具无法进行型式划分,因而未采用。内丘县文物保管所:《河北省内丘县邢窑调查简报》,《文物》1987年第9期;王会民、张志中:《邢窑调查试掘主要收获》,《文物春秋》1997年第S1期;杨文山:《隋代邢窑遗址的发现和初步分析》,《文物》1984年第12期。

[10]徐州博物馆:《江苏徐州市户部山青瓷窑址调查简报》,《华夏考古》2003年第3期。发掘者认为此窑与山东枣庄发现的瓷窑(即中陈郝北窑)时代相近,应该是同一时期发展起来的青瓷窑。

[11][18]冯沂:《山东临沂朱陈古窑址调查》,《考古》1995年第8期。发掘者云:“碗心都有三叉支钉烧痕”。

[12]山东大学历史系考古专业、枣庄市博物馆:《山东枣庄中陈郝瓷窑址》,《考古学报》1989年第3期。

[13]山东淄博陶瓷史编写组:《山东淄博寨里北朝青瓷窑址调查纪要》,文物编辑委员会编《中国古代窑址调查发掘报告集》,文物出版社1984年。

[14]山东大学历史系考古专业:《山东泰安县中淳于古代瓷窑遗址调查》,《考古》1986年第1期。

[15][16][21][42]河南省文物考古研究所、中国文化遗产研究院:《河南巩义市白河窑遗址发掘简报》,《华夏考古》2011年第1期。

[17]山东大学历史系考古专业、枣庄市博物馆:《山东枣庄中陈郝瓷窑址》,《考古学报》1989年第3期。发掘者云:“内底大多有支烧痕。”

[19]河南省博物馆、安阳地区文物局:《河南安阳隋代瓷窑址的试掘》,《文物》1977年第2期。发掘者云:“大部碗心都留有三个支钉痕迹”,“安阳窑(相州窑)的青瓷碗的碗心几乎都有三岔形支烧齿部的烧结疤痕”。

[20][22][27][37]山东淄博陶瓷史编写组:《山东淄博寨里北朝青瓷窑址调查纪要》,文物编辑委员会编《中国古代窑址调查发掘报告集》,文物出版社1984年,第354、358、358、358页。

[23][28]河南省博物馆、安阳地区文物局:《河南安阳隋代瓷窑址的试掘》,《文物》1977年第2期。

[24]徐州博物馆:《江苏徐州市户部山青瓷窑址调查简报》,《华夏考古》2003年第3期。

[25]白河窑报告中虽然没有给出明确的测量数据,但是根据发掘者提供的窑柱总体高度,以及线图、比例尺,我们可以推测出窑柱底部粘连有窑砂的高度。

[26]陈丽琼:《四川古代陶瓷》,重庆出版社1987年,第125页。

[29]权奎山:《论洪州窑的装烧工艺》,北京大学考古学系编《考古学研究》(四),科学出版社2000年;水既生:《山西古代窑具及装烧方法》,《河北陶瓷》1984年第4期。

[30]山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《太原市北齐娄叡墓发掘简报》,《文物》1983年第10期;山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《北齐东安王娄叡墓》,文物出版社2006年。

[31][33]张柏主编:《中国出土瓷器全集》(山西卷),科学出版社2008年,第11、21页。

[32]中国社会科学院考古研究所等编:《磁县湾漳北朝壁画墓》,文物出版社2003年。

[34]权奎山:《论洪州窑的装烧工艺》,北京大学考古学系编《考古学研究》(四),科学出版社2000年。

[35][36][38][43][44][45]熊海堂:《东亚窑业技术发展与交流史研究》,南京大学出版社1995年,第173、174、29、163、158、43页。

[39]洛阳市文物工作队:《洛阳东周王城内的古窑址》,《考古与文物》1983年第3期。

[40]秦都咸阳考古工作站:《秦都咸阳古窑址调查与试掘简报》,《考古与文物》1986年第3期。

[41]陕西省考古研究所秦陵考古队等:《秦芷阳制陶作坊遗址清理简报》,《考古与文物》1995年第5期。

[46][47]《宋书》卷三十三《志》第二十三《五行四》,中华书局1974年,第957页。校勘记中指出“东诸郡”即“会稽、东阳、临海、永嘉、新安等郡”。

[48][49]《宋书》卷三十三《志》第二十三《五行四》,中华书局1974年,第958,120、958页。

[50]《南齐书》卷二《本纪》第二《高帝下》,中华书局1972年,第35页。

[51]《南齐书》卷十九《志》第十一《五行》,中华书局1972年,第384页。

[52]中国硅酸盐学会主编:《中国陶瓷史》,文物出版社1982年,第137-142页。

[53]刘汝醴:《宜兴均山青瓷古窑发现记》,《文物》1960年第2期;蒋玄佁:《访均山青瓷古窑》,《文物》1960年第2期;南京博物院:《宜兴县汤渡村古青瓷窑址试掘简报》,《文物》1964年第10期;宜兴陶瓷公司《陶瓷史》编写组:《江苏宜兴南山六朝青瓷窑址的调查》,文物编辑委员会编《中国古代窑址调查发掘报告集》,文物出版社1984年。宜兴地区至少在汉代即开始烧制瓷器,丁蜀镇及其附近调查发现的汉代窑址有16处之多。《中国陶瓷史》认为:“均山窑瓷业是在汉代釉陶的基础上发展起来,并吸取毗邻吴兴和上虞、绍兴的早期越窑的先进技术,烧造出具有一定质量的青瓷器”,因而宜兴均山窑的窑业技术是可以纳入越窑体系的。见宜兴陶瓷公司《陶瓷史》编写组:《江苏宜兴丁蜀镇附近汉代窑址的调查》,文物编辑委员会编《中国古代窑址调查发掘报告集》,文物出版社1984年;《中国陶瓷史》,文物出版社1982年,第141-142页。

[54][55][56]《魏书》卷七上《高祖纪上》,中华书局1974年,第149、155、156页。

[57]《魏书》卷七上《高祖纪下》,中华书局1974年,第167页。

[58][59]《魏书》卷八《世宗纪》,中华书局1974年,第193、210页。

[60]周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》,中华书局1963年,第117页。

(责任编辑:刘兴林;校对:王霞)

An Initial Research on the Porcelain Manufacturing Techniques of the Northern Dynasties

ZHANG Yong-sheng

(Institute of Cultural and Natural Heritage, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210046)

Abstract:The porcelain production of the Northern Dynasties plays an important role in the history of Chinese porcelain. The kilns at the time were mainly distributed in Xiangzhou region with the center at Any⁃ang, Xuyan region with the center at Xuzhou, and Qingqi region with the center at Zibo. This paper makes a full examination on the kilns and kiln furniture of the Northern Dynasties and concludes that the porcelain manufacturing techniques in Xuyan region emerged with the inspiration from the Yue kilns in the South and spread northward to the Qin-Qi region after being developed and perfected; and that Xiangzhou epitomized the porcelain manufacturing techniques in the North by combining locally invented techniques with those im⁃ported from Xuyan and Qingqi regions, as demonstrated by the great variety of kiln furniture unearthed in the region. It is believed that the extensive and frequent migration in the Northern and Southern Dynasties is a main contributor to the spreading of porcelain manufacturing techniques at the time.

Key words:Northern Dynasties; porcelain; porcelain manufacturing techniques; technical communica⁃tion; migration

中图分类号:K871.42;K878.5

文献标识码:A

收稿日期2015-03-30

作者简介张勇盛(1988-),男,南京大学文化与自然遗产研究所研究人员,主要研究方向:陶瓷考古。