渠首悲歌

刘德洲 刘钰

引言

德国学者雅斯贝尔斯说:“把历史变为我们自己的,我们遂从历史进入永恒。”

清明时节,濛雨纷飞。在这个“路上行人欲断魂”的日子里,河南省邓州市一群又一群男男女女,不约而同来到青山叠翠、绿树成荫的南水北调中线渠首,祭奠亲人。一个满头银发的老妇,在子女的搀扶下,看着渠中清澈的碧波缓缓北流,顿时思亲的热泪奔涌而出,她对着高山、对着旷野、对着一眼望不到边的千里长渠,大声呼唤:“孩子他爹啊,赶快回家吧!现在丹江水已经流到北京了,你也该魂归故里啦!我和孩子们都想你啊——”在一阵唏嘘声中,前来凭吊的人们,把手中的白花插在土中,把瓶中的老酒倒在地上,一个个鞠躬致礼,还有几个年轻的人,不顾脚下遍地的泥水,匍匐在地,虔诚叩拜。

一个当年参加渠首建设的老者,噙着泪水,情不自禁地背诵起艾青的诗句:“为什么我的眼中常含泪水,因为我对这土地爱得深沉。”

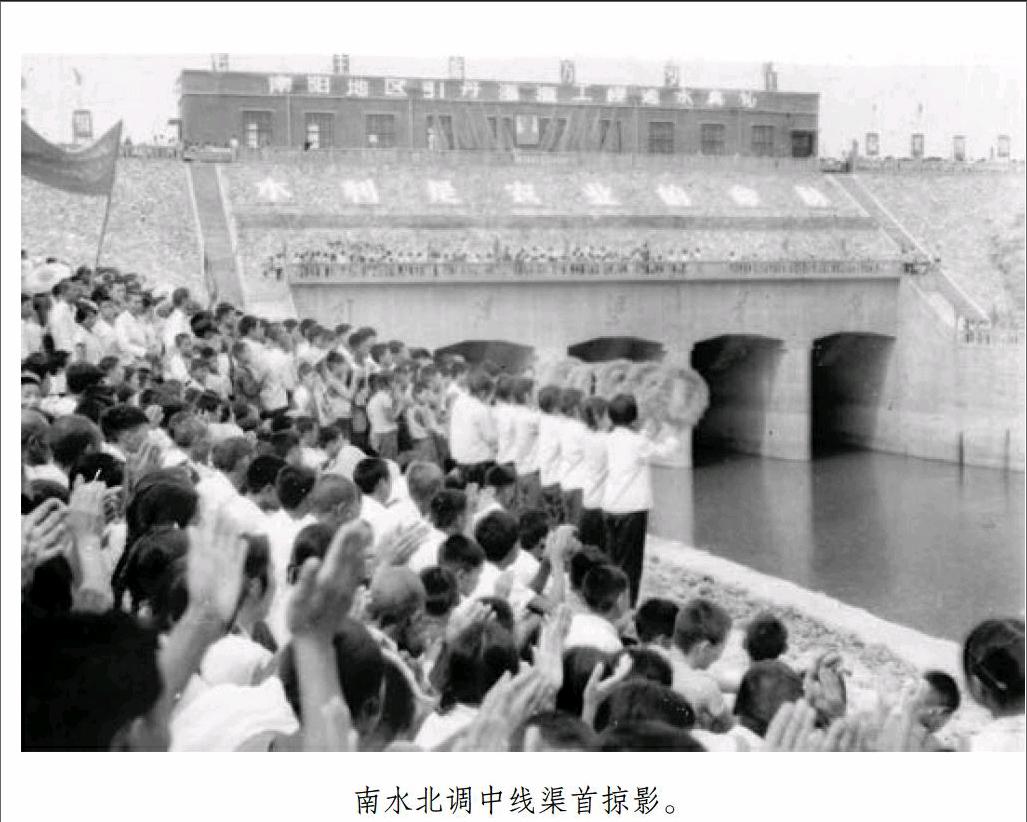

40多年前,成千上万的邓州青壮年男女,为了早日建成南水北调中线渠首工程,在这里艰苦奋斗、顽强拼搏了整整6个年头,挖渠4.4公里,建渠首闸一座,整个工程开挖的土石方,若筑成一米高一米宽的墙,可绕地球一周半。为了建设渠首,邓州市献出了141条鲜活的生命;为了建设渠首,邓州市有2287人因公伤残。他们的精神、他们的品质、他们的爱心,在滚滚的历史长河中,早已化作彪炳千秋的巍巍丰碑。

一、言必信行必果。为了庄严的承诺,数万邓州民工顶风冒雪开赴渠首

邓州地处豫西南,为豫、鄂、陕三省雄关。这里是南水北调中线工程的源头,要想让丹汉之水北上京畿,邓州是必经之地。

1952年10月,毛泽东主席基于北方干旱少雨的特点,以一个战略家的眼光,大胆提出了“南水北调”的伟大构想。第二年初春,老人家视察长江,询问水利专家林一山:“南方水多,北方水少,能不能把南方的水调一部分到北方?”说话之间,毛主席用手中的铅笔久久指着地图上的丹江口一带。

1958年9月,丹江口水利枢纽工程开工,邓州曾派出一万多民工和100多名国家干部参与施工。直到1962年4月,才全部撤回。事过5年,鉴于丹江口电站第一台机组将要发电,水利部要求必须在水库蓄水位上升之前,把南水北调的引水渠和渠首闸修好。千斤重担又一次压在了邓州百万人民身上。当时,中央财政只给河南划拨500万元,算来算去,每位民工每天只能补助一毛二分钱。上级领导征求邓州意见:“给钱这么少,你们干不干?”时任邓州常务副县长的翟荣耀不假思索,立即回答:“只要上边下令,不给钱也干!”

为了庄严的承诺,邓州市(当时叫邓县)先后召开区干部、公社干部、大队干部、生产队干部和县直部门领导参加的各种动员会,动员人口近百万。全县首批出动2万人,公社干部和大队干部三年一轮换,参战民工一年一轮换。

上级根据当时实际情况,决定分两步走:

第一步,筹物资打基础。邓州先抽调5000人,修通九重和彭桥两个公社到达渠首的两条主公路,搞好“三通一平”(包括路通、水通、电通以及场地平整)和打吃水井、修工棚等前期准备工作。在国家资金尚没到位和没有任何援助的情况下,邓州市财政先拿出30万元和一吨铁丝,解决前期工程的燃眉之急。经过一个月的艰苦奋战,修通主要干道50多华里,次干道45华里,搭建工棚5000多座,修筑桥涵20多座,开凿土井66眼,并建起了粮库、煤场、供销社、医院、汽车站等公用设施,过去偏僻荒凉的渠首工地,俨然变成了一座小县城,蔚为壮观。

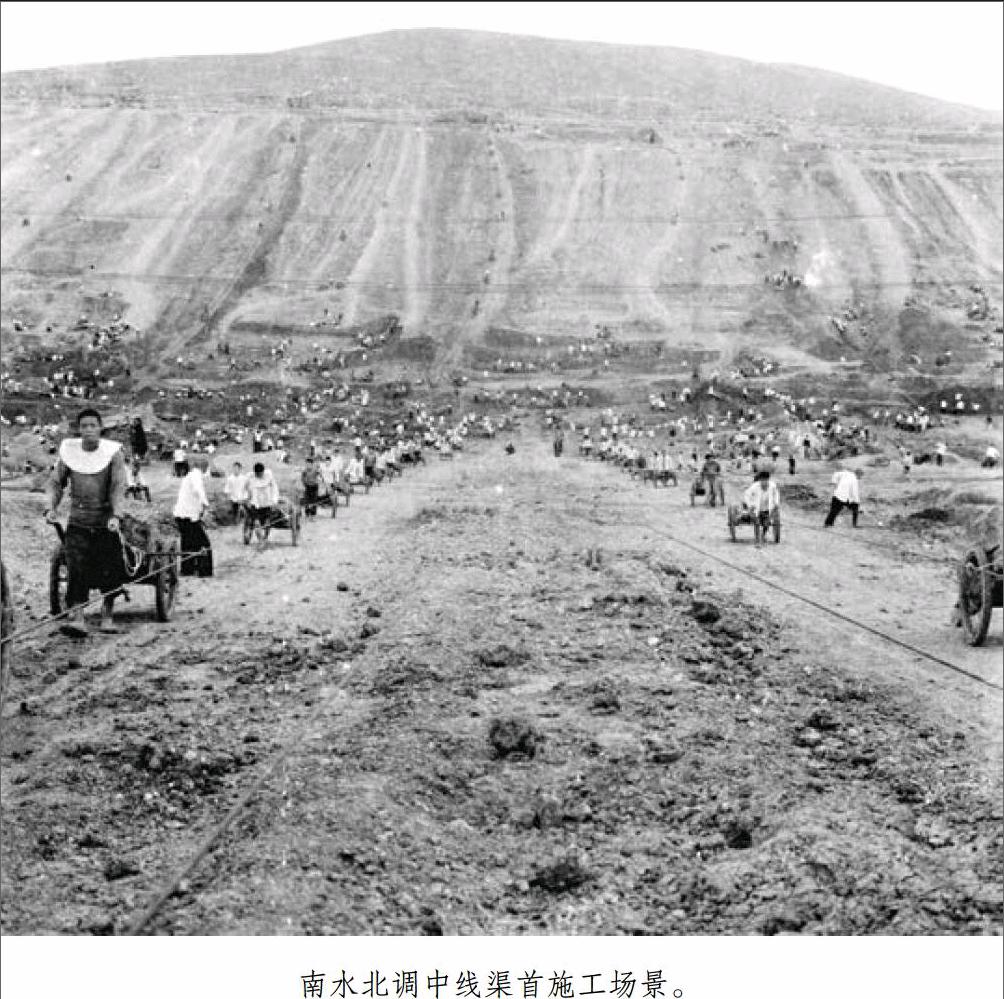

第二步,民工开赴工地。1968年年底,邓州先期动员的2万民工,拉着板车,装载着柴草、被褥、粮面和劳动工具,从四面八方向着渠首所在地——陶岔涌来。这一年,天气特别的冷,北风肆虐,寒气透骨。悸人的朔风,撕扯着电线和树梢呼啸作响。大雪纷纷扬扬直下半个多月,白雪皑皑,泥泞遍地。行进的路上,漫天的雪粒如同飞沙走石,劈头盖脸打在民工的头上和身上。大家咬着牙,深一脚,浅一脚,左一摆,右一摆,艰难行进。多少次,稍不留神就搞得人仰车翻。

二、开弓没有回头箭。严酷的环境,难不倒具有坚强理想信念的邓州人

陶岔,位于邓州西南边陲,头枕朱连山,肩担汤山和禹山,居民不足百户。东距邓州县城45公里,南据湖北老河口市区20公里,西去不足十里便是烟波浩渺的丹江水库。当时,一下子涌来几万人,不说别的,连吃、住、行、用等方面,都成了令人头疼的大问题。

民工初到陶岔,正遇冰天雪地、大雪封门的日子,从老家带来的一点粮食和柴草不够用,外面的援助送不进来,大家只好每天只吃两顿饭,主粮是红薯面,吃得许多人胃酸犯病。没有菜,连不吃辣椒的人也顿顿不离辣椒水。没柴烧,就把晚上睡觉用的铺草拿来救急。当地的水井不让用,民工们只好挖土坑,找水吃。随着雨雪的流淌,不少土井里面接的雨水,不仅成了黄泥汤,而且上面飘了一层粪便,有人粪,也有牲畜粪,还有草屑和树叶。民工们为了填饱肚子,什么也不能计较。面对每顿的红薯面馍,大家诙谐地说:“黑桃A,算老几,老子今天要吃你。”整个民工营地,流传着痛楚无比的顺口溜:“喝黄水,尿黄尿,顿顿吃的‘狼戴帽。”有几天,由于风大雪急,营区的烟囱被刮到十有七八,许多连队一整天都难以吃上一顿热饭。白牛乡白东连指导员王树勤看在眼里,急在心里,急忙四处奔跑,传授技艺,把自己精心研究的省事省力省时的“双开门自然回风灶”技术,毫无保留地奉献给每一个连队,这才保证了民工们的饭食供应,

民工住的工棚,大都是挖土夯成地基,四周围高粱箔糊上泥土作墙,上面用荒草苫顶,又低又窄,又潮又湿,进屋要弯腰,偶尔疏忽直直腰、扬扬头,多数都被碰得头破血流。几万人的工地上,只有一张床,分给了副指挥长郭如泉。老郭看到技术员欧阳斌一家三代六口(爱人、三个孩子及岳母)挤在一间12平方米的房间里,害怕娃子们受寒着凉,就把这张床让给了欧阳斌。除此之外,所有国家干部和两万名工一律打地铺。地下潮湿,就铺上麦秸,睡到第二天起来,身子下面直往上冒出缕缕白烟。有些民工晚上睡觉没有枕头,就把衣服卷起来,当作枕头。对此,有人曾不无心酸地总结道:“天当房,地当床,三角形草棚遮风霜。”一天深夜,文曲营一个连队倒塌了工棚,将两位民工埋在下面,周围的人们迅速起来,急忙扒土救人,所幸土墙低矮,分量不是过重,未造成严重伤亡。

渠首所在地陶岔,属于邓州的边远浅山区,交通闭塞,文化落后,穷山恶水,地瘠民贫。在大批民工进驻前,这里的绝大多数人没有见过电灯、电话、电影,也没有见过汽车、火车,不知道煤能做燃料。民工到来后,由于车辆有限,来来往往只能靠两条腿、两只脚。工地的用具,没有一件是现代化的产物,除了拉车,就是铁锨、钉耙、扁担和土筐。工地的广播站设备极其简陋,一间工棚、一张桌子、一支话筒、一个人,凡是需要广播的内容,事前不录音,播音员一边看稿,一边播音。不少民工营的卫生队没有听诊器、血压计,连一把医用镊子也无钱购买。医生只好买一些碘酒、药棉和紫药水暂时应急。他们用竹片自制镊子,砸扁拉车条磨成手术刀。

艰难困苦,玉汝于成。

在严酷的现实面前,邓州人没有害怕,没有退缩,他们团结一心,迎难而上,在高山上、在大树上、在墙头上、在鲜艳的旗帜上,到处书写张贴“愚公移山,改造中国”、“南水北调,引汉济黄”等大幅豪言壮语。开工典礼举行之后,早已蓄积力量的数万民工,迎着狂风、顶着大雪,举着红旗,喊着号子,拉着板车,扛着工具,精神抖擞地开赴工地,车拉肩挑,热火朝天地干起来。

三、英雄流血不流泪。邓州人英勇顽强、前仆后继奋战在渠首

1970年3月,根据工程时间紧、施工难、任务重的实际情况,河南省委、省政府决定邓州再上3万民工,工程高潮时邓州民工总人数增加到6万,同时动员南阳地区的方城、社旗、唐河、镇平、南阳县、新野6个县的4万民工,开挖从渠首陶岔到龙潭河9公里的总干渠及退水渠。外地6县民工干了不到7个月,奉命全部撤退,只留邓州一县民工,前仆后继,继续挖渠。

第二任指挥长曹嘉信在工地一干就是四年。四年中,他没有请过一天假,几个春节坚持留下值班,大年初一还到工地参加义务劳动。党校副校长张焕新,患有严重的胃病,吃了红薯面膜,胃就隐隐作疼,但他一声不吭,坚持参加施工会战。水利工程队老同志尚庆珍,已到花甲之年,本人有严重的肺气肿,到了冬天特别难受。他和张焕新负责渠首闸现场指挥,两人时刻不离工地,严格把关,一丝不苟,确保了工程质量达到百分之百。邓州市水利局技术股长欧阳斌,为了不影响自己的工作,干脆把妻子儿女全部安置在工地,直到工程会战结束。副指挥长杨全胜主管后勤工作,他两袖清风,一尘不染,工地的物资连一个铁钉也没有往家里拿过。他的大儿子杨廷玉当时也在工地当民工,由于年轻饭量大、加上挖土特别累,常常吃不饱,杨全胜手里掌管着成千上万吨粮食,从来没有给儿子一点特殊的照顾。1973年,过度劳累的他,病倒了,经检查是胃癌后期。杨全胜得知自己的病情后坚决不用贵重药品,并再三要求停止治疗,省一点资金用到工地上。弥留之际,他紧紧拉住上级领导的手,说:“感谢领导和同志们的关心,后事一定要从简。不要再买新衣服,用穿过的旧衣服入殓就可以了。”46岁的杨全胜去世后,爱人准备给他找一身像样的衣服换上,挑来拣去,所有的衣服上都綴着补丁。看到这些,在场的人没有不掉眼泪的。

当时的邓县青壮年差不多都到渠首工地参加过施工,有的夫妻并肩,有的兄弟同行,有的祖孙三代一起上。构林乡古村大队民兵连长尤吉富,带着儿子尤相国和女儿尤国玉在工地一干就是六年。张村乡冠军村农民杜泽斌,渠首工地一开工,就把儿子杜聚扬和孙子杜传石送到工地,临别嘱咐道:“打仗还是父子兵,渠首工程是毛主席叫咱干的,你爷儿俩要干出个名堂来,别给咱老杜家丢脸。”不久,连队需要一名种蔬菜的,六十多岁的杜泽斌闻讯,主动要求来到工地种菜,一家老少三代,并肩奋战在渠首工地。

渠首工地的6年间,渠首工地涌现了许许多多感人的事迹。人们清楚地记得:彭桥乡柏林村民兵连指导员常士发在一次挖土的时候,发现旁边民工袁玉占侧面上方的土崖有松动现象,他知道大事不好,高喊一声:“快躲开!”一个前冲把袁玉占推出圈外,自己却被埋在土堆里,人们把他扒出来后送往医院,经确诊,一条腿粉碎性骨折。他醒后看到袁玉占跪在面前痛哭,强忍住疼痛笑着说:“哭什么,男子汉大丈夫流血不流泪,哭个啥?没出息!”人们清楚地记得:构林营营长黄定文看到山洪暴发,冲走了营部不会游泳的司号员老邹,他来不及脱掉衣服,纵身跳入洪流中,奋力向落水者游去。岸上几个人惊慌得大喊:“老黄,危险!老黄,危险!”黄定文全然不顾,依旧前游。他几经拼搏,抓住了老邹,可是风浪太大,难以靠岸。危急关头,有人抛下长绳,又伸过来长长的树枝,两人终于得救。人们清楚地记得:穰东营后勤干部周守斌在一年多时间里,没有回过一次家,有三次因公办事路过家门口,而一次也没有进屋停留;白牛营爆破连一排排长秦永顺,在一次爆破中,雷管炸掉了左手,他忍着巨疼,坚持把自己分包的几个炮点全部点完,才撤到隐蔽处,被人们称为“独臂英雄”。人们清楚地记得:1970年9月14日这一天,元庄营梁寨民工李显勇所在的工地,出现严重的塌方,两个民工被掩埋在土堆里。李显勇带头扒土救人,徐富均得救后,大家在抢救另一个民工,更大的塌方发生了,小山似的黄土将正在扒土的李显勇埋在里面。英雄牺牲以后,李显勇的母亲得知工地需要劳力,她擦干眼泪又把大儿子李显堂送到了渠首工地。民工苦干渠首开,泪血浸染战旗红。曾经在渠首工地战斗六年的原邓州市副市长欧阳斌,为祭奠当年牺牲的老战友,站在巍巍的渠首大坝前,含泪长吟:“朔风铁马汉江边,壮士高歌去不还。我拜英灵存豪气,长河行地月经天。”

四、有志者事竟成。伟大的创举在简陋条件下接连涌现

工欲善其事,必先利其器。能用众力,则无敌于天下;能用众智,则无畏于圣人。

谁都明白这样的道理:登山越高越难攀登,挖渠愈深愈不容易。陶岔引渠长4.4公里,深12—47米,每个断面二千方土。当年开挖这项土方工程,没有机械化设备,全靠人力。随着工程不断进展,渠越来越深,坡越来越陡,再从沟底往上用车运土就不容易了。这个难题工程指挥者早就预料到了,但预料到的问题并不等于有了解决的办法。为了寻找良策,渠首工程指挥者发动群众集思广益,群策群力,用大家的智慧来解决难题。

创新是中华民族最鲜明的民族禀赋。

经过反复试验,林扒团沟王营连民工连发明了以轻带重的拉土上坡的方法。即把拉车下盘卸下一个圈,把轴竖栽到地上,用一根绳子作拉线,地上埋根棍,縻好拉线,上端的铁圈微向前倾,与渠坡持平行,在铁圈槽内拉一根绳子。铁圈由人扶着,绳子一端系车子,另一端人拉着,或系一辆空车,车内坐两人,一个人拉车,一个人在后面推车往下坡飞跑,那重车也就飞跑上岸了。这装置在渠首工地被称为土爬坡器。

爬坡器实在土,“土”在没有用任何机器,就是一个简单的定滑轮原理,改变一下力的方向——拉着绳子往下坡跑。这种工具推广后,省力省时,提高了工效,加快了施工进度。

施工不久,新的问题又面临:绳子告急。数万民工,几百个连队,安装上千个土爬坡器。一根草绳,蘸几次水坚持不了一天就断个几节,一根麻绳也用不了两天,周围几十里的绳已被买空,有的为应急将打水井绳也搭上了。绳子断一次,就有几个人从坡上滚下去,架车人扔了车子滚到一边,场面十分危险。麻绳不行,改为棕绳。白棕绳耐磨受拉,可以解决问题。指挥员当机立断,通知采购员跑到南方,先运回10吨,解决燃眉之急。

10吨白棕绳一次就发光了。这次运回的绳只有拇指那么粗,耐磨受使,可工地用的绳子在不断加长,30米,40米,50米……眼看这绳子也坚持不了3天,就不能再用,指挥部领导反应很快,马上通知后勤采购员,购买粗绳,运回来的白棕绳粗得像小孩子胳膊。刚稳住阵脚,粗绳也不行了,随着渠道越来越深,工地迫切需要新技术、新设备。

只要脊梁不弯,就没有扛不起的山。

提高技术说起来容易,做起来实在艰难。渠首工地解决从沟底向上运土的设备,几经曲折,反复创新,才达到目的。

第一步,发明动力带动。技术员欧阳斌到外地学习先进经验,又参考县砖瓦厂的传动装置,参照土爬器的原理,找来一部农村浇地用的链条水车架,试着装上齿轮,安上皮带轮和轮盘,在土坑上装一定滑轮,拉上绳子,用12马力柴油机带动,架子车的拉绳拴在旋转的主动绳上,车随绳转,牵引上岸。这种经过改进的爬坡器。开始能拉五六把车子,比土爬坡器先进了一大步。但随着渠道一天天挖深,还是不能满足施工者的要求。

第二步,研制更大动力带动。技术组发动大家出主意,想办法。三个臭皮匠,赛过诸葛亮。不久,白牛公社拖拉机站的机手刘白武,琢磨出一个新技术。他把拖拉机开到渠岸边一个高台上,拆掉履带,用木头将后桥主动轮箍紧,两边两个主动轮各缠一条钢丝绳,可以两边拉车,又可换挡,快慢容易掌握。这种办法威力大,一次可带几十辆架子车向上运土,人们送它个雅号叫土坦克。据说,渠首工程6年时间,使用钢丝绳超过700吨。

与爬坡器几乎同时诞生的是飞车。爬坡器解决了深渠运土上岸的难题,飞车则是解决了空车下坡速度问题。飞车技术是在空车下坡时,将架子车下盘向前移一档,形成车棚前轻后重。操纵时,车尾朝前,架车人在后,下坡时人压车把,脚登轴上安的踏板或踏棍,后尾翘起,人体就在车把上,靠倾斜坡度让空车向下飞驰。因坡度陡,放车后空车如飞,尾巴还拖着一溜烟尘,很似喷气式飞机在空中腾跃俯冲。你飞,他也飞,你前边走,我后边追,万架喷气式俯冲而下的场景,堪称蔚为大观,惊心动魄。

中央首长来了,目睹这场面,激动不已。

联合国秘书长瓦尔德海姆来了,不由自主地伸出了拇指。

五、奉献没有休止符。伟大的渠首精神在古老文明的邓州大地开花结果

问渠那得清如许,为有源头活水来。

邓州人不计得失,为国分忧。40年前,数万邓州人艰苦奋斗、前仆后继,挖成深49米、宽470米、长4.4公里的引水渠,修建了一座高6.7米、宽100余米、高程140米的渠首水闸。40年中,邓州成为“隐形”淹没区。1972年,国家为了弥补丹江口库区淹没淅川20万亩土地的损失,硬把原属邓州的厚坡、九重两个公社30万亩耕地及范围内的矿产资源无偿划给了淅川。从60年代后期至今,邓州陆续接纳淅川库区移民5大批次,人数累计达62943人。

邓州顾全大局,敢于担当。南水北调总干渠在邓州境内37.4公里。涉及的土地和人口共有7个乡镇,征用土地21937.09亩,拆迁安置187户、986人。邓州人不计报酬、全力配合,提前完成工作任务,为干渠顺利施工创造了有利条件。

邓州忍痛割爱,勇于奉献。为确保水质安全,邓州市采取防治结合的办法,通过“关、停、并、转、迁”等多项措施,依法依规拆除辖区内的高污染、高耗能企业60多家,关闭土砖瓦窑厂100多家,关停6条水泥生产线。对10多家高新企业实行技术改造升级,全年工业废水减少排放1000多万吨。为此,邓州市也付出了上十亿元固定资产闲置、1.5万人失业下岗的沉重代价。邓州市研究出台了相关文件,将南水北调中线工程邓州总干渠两侧50米以内区域设为一级保护区,1000米以内区域设为二级保护区,退耕还林,广植树木,严禁使用高毒、高残留农药,有效治理总面积达80平方公里。

伟大的渠首,为了你的诞生,祖国召唤了一批敢打敢拼的血性汉子,完成了一项举世瞩目的宏伟工程,炼就了一个攻无不克战无不胜的英雄群体,谱写了一曲气贯长虹的渠首壮歌。计利当计天下利,求名应求万世名。伟业铭刻青史,功名万世流芳!

责任编辑/廖全国

- 时代报告·中国报告文学的其它文章

- 生命在泥土中绽放

- 中国梦是创新者的太阳

- 马兰花开

- 坚强相伴人生,风雨铸就传奇

- 他对病人无限好

- 梅花香自苦寒来