靓丽“嬗变”出深闺

孟宪丛

人间四月春光好,坝上杏花始盛开。

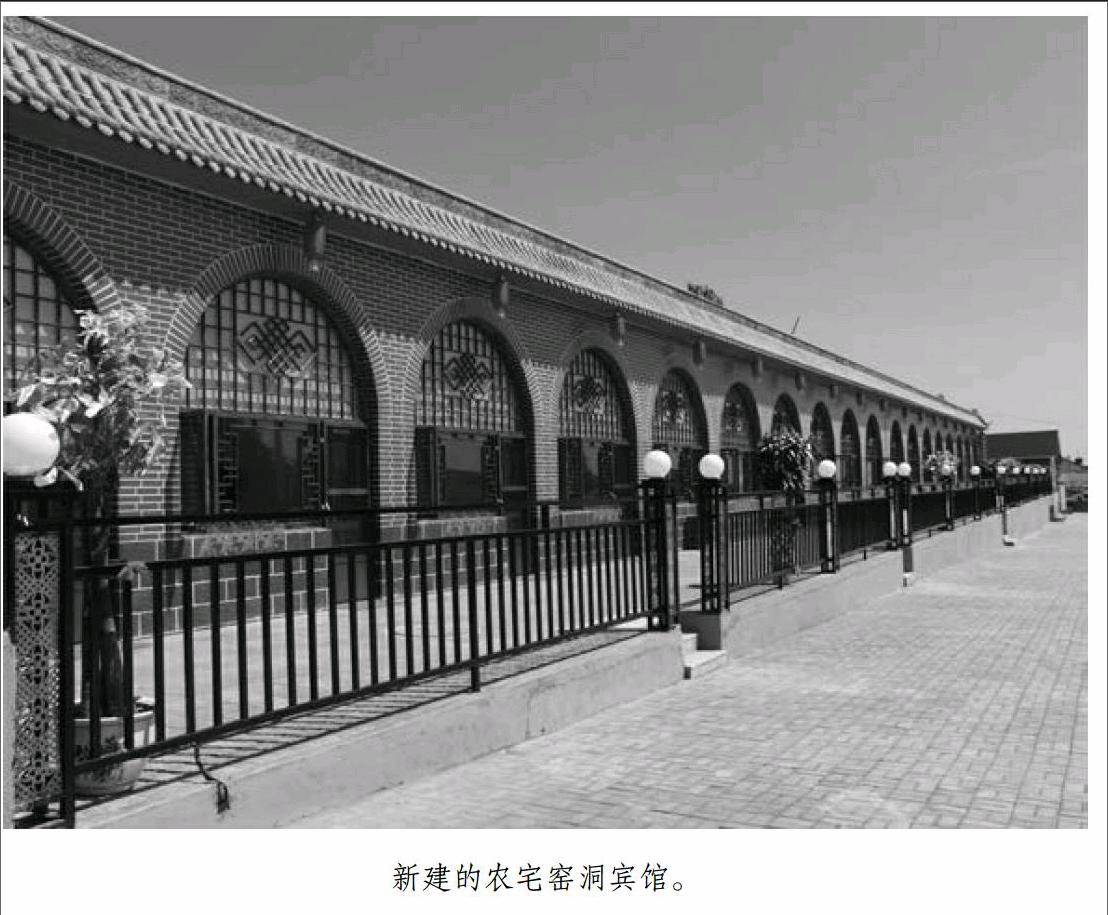

当你走进河北省尚义县南壕堑镇十三号村的时候,眼前的景致让人吃惊:排列整齐的道边杨树,雅致整齐的太阳能路灯,宽敞洁净的水泥道路,青砖红窗、造型别致的陕北风格窑洞,犹如一幅山水交融的水墨画,让人流连忘返……

近两年,十三号村的名气越来越大。一个过去曾是省级贫困村,如今打造成了以窑洞式农家旅游为品牌的醉美乡村、唯美景色,村民们收获了一笔沉甸甸的“嬗变”红利。

一个思路带来一场变革

美丽的大青山,峰峦叠嶂,森林叠翠,是省级森林公园。十三号村就位于尚义县城西南3公里的大青山脚下。全村辖4个自然村,193户525人,建档立卡的贫困户93户149人。

十三号村辖4个自然村,是省级贫困村,说起十三号村的贫穷在全县是出了名的。尽管村子与县城近在咫尺,环村植被良好,景色秀丽,但由于居于大山深处,交通不便,靠天吃饭,成为城郊经济的“灯下黑”,村民们依靠传统经营着几亩坡梁薄田,“种一坡,收一车,打一萝,煮一锅”是农民收成的真实写照,2013年全村农民人均纯收入只有2100元,其中贫困户有161户360人,贫困人口人均纯收入1800元。

基础落后、产业空白、村貌破旧,于是,被贫困压得喘不过气来的村民便举家外出,很多房屋院落闲置荒废,断垣残壁随处可见。全村常年在村居住86户189人,常年在村人口不足全村人口的一半,全村共有193宗宅基地,因无人居住,房屋闲置破损的宅基地达到140多宗,一宅一人的院落占到50%,大部分是留守空巢老人。

大山不仅阻断了与外界的联系,也禁锢了村民的思想,造就了严重的贫困心态。人们忙时喝烧酒,闲时打麻将,麻木地在等、靠、要思想中“快活着”。

如何才能走出一条适合本地的有效的脱贫途径,让十三号村群众尽快地富起来?成了摆在镇村两级干部面前的一道难题。他们思考着,寻觅着……要拔掉“穷根子”,就要找准“好路子”,这话说好说,但真正做起来并不容易。

久旱让人心焦,雨露适逢其时。正当乡村领导为十三号村的发展冥思苦想时,省里吹响了建设美丽乡村的号角,打响了精准扶贫的硬仗。2015年,十三号村被列入全县建档立卡精准扶贫重点村、全省美丽乡村建设重点村,精准脱贫要让村子“富起来”,美丽乡村建设要让村子“靓起来”,如果把二者有机结合起来,岂不锦上添花?

精准扶贫、美丽乡村的结合有重点、难点,也有兴奋点。

要想辩证思维看问题,那么,首先得跳出问题看机遇。南壕堑镇多次组织村“两委”干部、党员代表、村民代表召开会议进行座谈讨论,在分析劣势的同时,也看到了五大优势所在:一是村子位于风光旖旎的大青山脚下,占尽了生态旅游的先机;二是村子处于“草原天路”的入口处,遇上了全市打造“草原天路”西线的良机;三是省级节庆名片“中国·尚义赛羊会”移至县城,将焕发特色农家游的生机;四是长期无人居住闲置的农家庭院是良好的建设用地。

思路决定出路,想法决定做法,脑袋决定口袋。思路错,则山重水复;思路对,则柳暗花明。

十三号村位于坝上坝下的过度带,俗称“坝头”,往北是坝上平原的草原景,往南是山岭叠嶂的山区景观,坝头是丘陵起伏的欧洲风情,空气清新,景色宜人,是城市人休闲度假的理想之地。如果配套特色风情的住宿餐饮、美丽美容建设,发展乡村旅游业,岂不是打开贫困的枷锁的一把“金钥匙”?

于是,乡村两级经过反复调研,决定从发展特色旅游业破题,将资本、资源、劳动力三大要素优化配置,创新“闲置土地捆绑开发、涉农资金捆绑使用、农村留守人员捆绑配置”的“打捆”模式,把发展“以窑洞主题酒店为特色乡村旅游业”作为农民增收的“精准点”、“引爆点”,将村里没人居住的农宅庭院拆除,统一建起具有农家特色的窑洞宾馆,既彻底改变村容村貌,又培育特色旅游产业,还能借此走出一条脱贫致富的新路子。

“打捆”的好处是把闲置的土地利用起来,“空心”变成了“实心”;把涉农资金集中使用,“撒胡椒面”变成了“握指成拳”;把动力资源合理配置,“自主谋”变成了“按需配”。因为,根据以往走过的路子来看,如果把扶贫资金平均使用,各自为阵,形不成“造血”冲击力,加上农民固守传统生活习惯,自我融入的积极性不高,今天给农民发了扶贫款,也许明天就去打酒喝了,正所谓授予鱼不如授予渔。

当南壕堑镇党委将十三号村的发展思路向县委一汇报,当即得到了县委的肯定和支持。其实,县委、县政府也在谋划有效脱贫的思路,听了镇里的汇报,县领导明确指出,这种模式正符合省委提出的现代农业、美丽乡村、脱贫攻坚、山区综合开发、发展乡村旅游“五位一体”的部署要求,并要求大胆推进,在机制创新、模式确定、程序运作等各个方面探索出路子,搞好引领示范。

美丽乡村建设无前车之鉴,无经验照搬,如同是播种,如同是宣传,更如同是荒地中的开发,只有在摸索中奋力前行。

一场打拼开创一片天地

“什么?这穷山恶水的地方能有人来旅游?这是‘天方夜谭吧!”村民们都投来怀疑的目光。

“咱们村子在大青山脚下,大青山又是‘草原天路西线的重要景点,加上省级节庆名片‘中国·尚义赛羊会移至县城举办,每年的游客一定不少,特色农家游一定会红火!”镇村干部耐心地和群众解释。

是非不辨不清,道理不讲不明,村民心中的疑虑打消了。为了做到万无一失,县、镇、村干部和村民代表到大同等地进行了调研考察。

面貌提升、扶贫资金怎么使用最有效?建成的产业怎么经营最有利?贫困户怎么参与最有益?这是面临的首要难题。

思想决定行动,有心就有一切,知行才合一。在镇、村、农民统一意见后,镇党委、村“两委”本着“农宅入股、集中占用、统一建设”的原则,合理确定入股宅基地范围,把村中心路边居住集中、闲置农宅较多的38户庭院农宅作为入股对象,并成立了全市首家农宅合作社,拆旧建新,发展农家窑洞宾馆,既有利于农家宾馆建设,又有利于村容村貌的改造。按照“权属不变、便利益不损”的原则,根据每处宅基地面积大小、户主数量,确定入股农宅窑洞宾馆的股份额,并与入股农户签订占地拆迁协议,协议期限为8年。

其实,说起来简单,真正实施起来并不简单。就拿资金来说,打捆使用涉农资金,起到了四两拨千斤的作用,但这样使用资金违规吗?审计能过关吗?验收能通过吗?夜深人静,明月悬空。南壕堑镇党委书记徐明办公室的灯光依然亮着,他陷入了深思中,种种担心悠悠涌上心头。

“把握机遇,敢于担当,突破思维定式,克服心理与思想障碍,能为人之不能为,敢为人之不敢为!只要真心为民做事,县委会支持你的,大胆干吧!”县委书记冀晓东拍了拍徐明的肩膀。在建设过程中,县委、县政府领导多次到村调研指导工作,提出要做大做强做亮乡村旅游产业,真正闯出一条属于自己的路子。

好在有县委、县政府领导的支持,好在这一切都是为了群众的利益。干!徐明猛的站起身子,舒展手臂痛痛快快的伸了个懒腰,清风掠过,他感到从没有过的神清气爽和信心十足。

紧紧围绕美丽乡村建设和精准脱贫规划,严把程序,坚持渠道不乱、用途不变使用资金。扶贫项目、危房改造等对户资金,完全兑付到户,户主再分别支付建设费用。

街道建设、村庄绿化等基础设施、公益事业项目,严格按照一事一议进行建设。所有涉农惠农资金投入使用坚持公开、公平、公正原则,由村监会全程监督,确保农民群众真正享有知情权、参与权、监督权。

于是,按照“入股自己定、参股有分红”的原则,吸纳38户村民把每户的危房改造资金1.8万元进行入股。全村161户扶贫建档立卡贫困户也自愿把扶贫资金拿出来参与入股,使股权范围扩大到了全村,并全部与农宅合作社签订了《农户入股承诺书》,年底,全体村民根据股份多少参与分红。

按照“权属不变,利益不损”的原则,协议占地期限为8年,考虑到农民经营管理经验不足等因素,本着“扶上马,送一程”的原则,专门成立了彩色坝头旅游开发公司,镇里选配包村干部协助管理经营,镇干部只参与管理,不参与分红,不领工资。8年内,窑洞宾馆由公司统一经营,按股分红。8年期满后,根据农户的意愿,或收回窑洞自主经营,或继续由公司经营。

尽管通过这一办法,全村共整合投入各类涉农和县乡帮扶资金500多万元,但远远不够。之后,镇里又帮助村里多方协调筹集周转资金370多万元,使美丽乡村建设顺利进行。

在那些汗淋淋的日子里,徐明差不多天天来村里督导工程建设进程。有一次,他在工地上跌倒撞了一下腰,不间歇的疼,妻子说是岔气了,也没当回事,继续奔波着。直到有一天疼的下不了车,去医院检查拍片,肋骨骨折错位,由于已经过了10多天,骨折的地方已经错位长在一起了,医生给他重新正了骨,绑了绷带后,他没顾上休息一天,又出现在了十三号村的工地上。

每一项工作的落实关键因素是人,特别是一个好的带头人。在十三号村建设美丽乡村和精准脱贫工作中,不能不说村党支部书记、村委会主任姜万河。

一方水土养一方人,一方水土有一方人。姜万河从小没娘,父亲又残疾,家境极度贫寒。靠卖冰棍支撑念书,从县城进上冰棍,骑自行车到小蒜沟、红土梁卖冰棍,奔波劳累的嗓子冒烟,自己舍不得吃一支冰棍,那时一支冰棍才五分钱;因家庭困难,他只念到初中毕业就开始干修理工养家糊口;之后又给人开过小客车,也驾驶过拉煤大货车;再后来靠贩蔬菜赚钱,到贩牛羊开始积蓄。一路走来,尝遍了辛酸,吃尽了苦头。

2009年初,村“两委”换届,镇党委书记找到姜万河,让他竞选村委会主任,没想到村民一致选了他,之后,全体党员又选他担起了村党支部书记的担子,这两副担子沉甸甸地压在了姜万河的心头。从此,他结束了外出捣腾买卖赚钱的做法,一门心思琢磨起了让村民尽快富起来的道道。

“既然我放弃做生意赚钱,担起了村支部书记和村委会主任这担子,就选择了压力和责任!”姜万河经常这样说。以至于他含辛茹苦地为村里办事,有时不被家人理解。

他上任后,最让村民信服的就是解决了东沟自然村多少年来的吃水难题,“醉酒筹款”的故事至今说起来村民还津津乐道。2009年春季,他凭借过去做生意的关系联系到一位赞助商,抱着试试看想法前去求援。他向这位赞助商诉说了村民几十年来不分冬夏昼夜到山下排队舀水的艰难和无奈。在饭桌上,他声泪俱下的诉说,感动了这位赞助商,热情以酒招待表示安慰。从来滴酒不沾的姜万河,为表诚信一口干下了满满一大杯,在返回小旅馆时,栽倒在马路上睡了一夜。初春天气,乍暖还寒,天亮后跌跌撞撞回到旅馆,一直高烧不退,昏睡了整整三天三夜。回来后,媳妇哭得死去活来,说甚也不让他再当这个“下三滥”的村干部了。可是,他觉得开弓没有回头箭,话是这么说,事还得一件一件办。宁让自己受委屈,不让村民受损失。

美丽乡村建设从一开始就困难重重。

“要想打开局面,就得从最难处着手,打开缺口。”作为村支书的姜万河深知这难处的含义,一方面是保证旧房能够拆迁,另一方面是保证拆迁户的住处。

姜万河自己领了最难啃的拆迁“硬骨头”。村民沙万生是姜万河的表哥,有两间房子在拆迁范围内,说这是自己老祖宗留下的“祖宅”,坚决不拆!“金窝银窝也不如我这狗窝,你那窑洞建成能不能挣钱还两敢定,你就是说个甚,我也不拆!”姜万河第一次上门就被表哥呛了个嗝。

“哥,拆了你的旧房还给你建新房,这窑洞建起来产权还是你的,也不用你掏钱,每年还能分红,再说我是你弟弟,能害你吗?……”他继续上门讲道理,换来的却是表哥酒后提刀的威胁。

一次不行,就去第二次,两次不行,再去第三次。“你快把我们家的门槛给踢塌了,没见过你这么脸皮厚的人……”姜万河已记不清上门多少回了,他的“厚脸皮”终于感动了表哥,瓦解了表哥内心的倔强,使房屋顺利拆迁。其他人一看书记的表哥都拆了,也都开始“松动”了。

“难哪!”说起这些,姜万河的眼里溢满了泪花。

除了拆迁户自己有住处的之外,姜万河还忙前忙后,为没有住处的拆迁户协调安排住处,帮助和村里其他农户互相置换住房,使38户涉及拆迁的农户都安居乐业。

- 时代报告·中国报告文学的其它文章

- 生命在泥土中绽放

- 中国梦是创新者的太阳

- 马兰花开

- 坚强相伴人生,风雨铸就传奇

- 他对病人无限好

- 梅花香自苦寒来