吴洪亮 你愿意做什么样的艺术家就去做

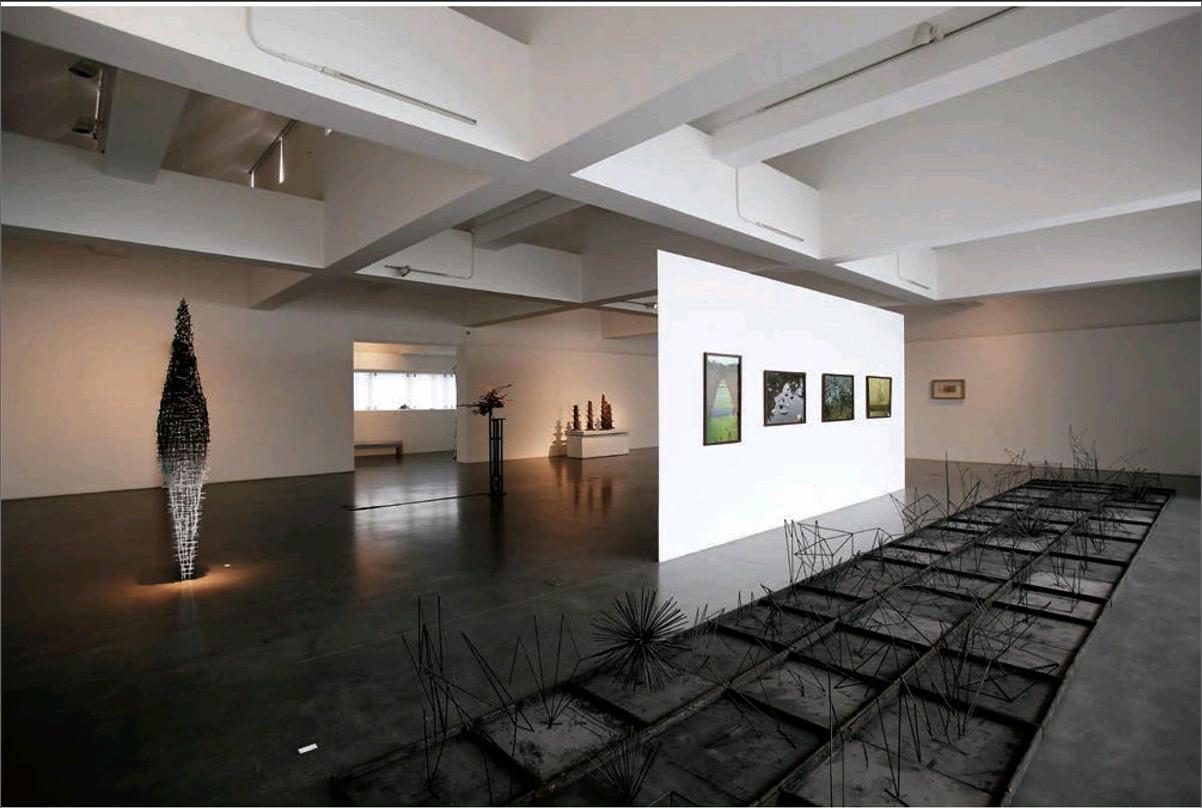

2016年的初春,中国雕塑学会“青年推介计划”的第二季经过一年多的全国巡展,迎来了在中间美术馆的收官之作。细数第二季的十余站展览,回望从2010年9月在798艺术区中国雕塑学会沙龙的首展“构”,这一推介计划已然走入了第7个年头,共举办展览31个,推介艺术家106人,走遍了近半个中国,许多年轻的雕塑家艺术因“青年推介计划”被关注,同时作品也被诸多美术馆收藏。

作为此次“青年推介计划”的发起人和组织者,吴洪亮对此艺术计划感触良多,项目从一个单纯的想法开始,克服种种困难,由于经费的困扰,笑言展览画册只有“巴掌大小”,但在诸多艺术同道的支持下“爬”过了大江南北,并受到各方关注。吴洪亮形容这一路历程:不怕慢、不怕弱小,贵在目标明确、任务清晰、勇往直前。除了作为此次计划的发起人和组织者,吴洪亮还身兼数职:中国雕塑学会常务理事、北京画院副院长、北京画院美术馆馆长、北京画院齐白石纪念馆馆长等。正如他多重的身份一样,吴洪亮对艺术的研究也是丰富而独到的。在致力于研究近现代美术史与20世纪美术个案的同时,也持续观察当代艺术生态,并不断地发掘新锐艺术家。至于对艺术的选择,吴洪亮更是异于他者,总能突破时间上的桎梏以及媒介的樊篱。他更为关心的是对中国传统有所感悟、并能持之以恒去研究的人;更为在意的是那些能否打动自己的艺术家。

艺术汇:中国雕塑学会的青年推介计划已经延续了6年了。而且越做越好。你是从什么时候参与进来的?又是什么原因吸引你参与进来的?

吴洪亮:事实上这个项目从2009年底就开始商议了,而雕塑沙龙还要早。吸引我参与的原因也是这个项目越做越好的一个原因,那就是它是一个很单纯的项目。第一,这个项目内容单纯,只做青年雕塑家的推介计划:第二,性质单纯,没有赞助和商业性:第三,付诸于行动时也更为单纯,可能因为我本身作为美术馆馆长的工作经历,更懂得美术馆在青年项目上的缺失,所以这个项目一经推出,就获得了很多美术馆的大力支持,相继地,因为各大美术馆对这个项目的关注,之前我们所缺失的媒体资源也纷纷不约而至,有点“空手套白狼”的意思。

最后还有一点就是整个项目的策展机制很简单,唐尧、潘松和我对所有入选项目的艺术家作品负责。我们三个人可以发挥不同的优势,比如我的优势可能是从策展的角度去思考,提供更多的美术馆资源;唐尧因为负责雕塑学会杂志的编辑,所以和各大美院以及年轻艺术家更熟;而潘松负责雕塑学会的项目运营,所以在行政的管理和资源的整合上有优势。正是这种“锵锵三人行”的组合,在很大程度上保证了作品的质量以及展览的学术性和多元性。此外,雕塑学会也为这个项目提供了很多的资源。

艺术汇:当时为什么会把推介计划的群体锁定为青年艺术家,而没有选择一些相对成熟的艺术家?

吴洪亮:因为雕塑学会本身有一个项目叫“中国雕塑大展”,这个项目面对的就是整个雕塑家群体,极具权威性,在这一项目中成熟艺术家更容易获得青睐。所以作为雕塑学会的另外一个品牌“青年推介计划”,主要就是面向青年艺术家,为他们提供更多的机会。雕塑艺术家其实是最需要帮助的一个群体,他不同于画家或是设计师,雕塑作品周期长、耗费大,更需要支持与肯定,为他们提供展览的机会,更能激发他们的创作热情。我觉得这个项目最大的意义是对这些艺术家具有精神上的鼓励和助推。

艺术汇:对于雕塑艺术。你是如何来解读这种艺术的语言和特性的?

吴洪亮:雕塑是一种和空间发生关系的艺术形式,它和绘画艺术或者影像装置等艺术类型有所不同,雕塑作品会更关心其对空间的把控,以及对内、外空间的关系探讨。通过连续两季的展览,我发现雕塑艺术家有一种天生优势让他们足以在众多艺术家中脱颖而出。学雕塑出身的艺术家对系统的把握能力特别强,这也体现在对空间和材料的把控上,同时,他们也有强烈的团队意识,能够很好的分工协作。我想这些优势是雕塑家们天生所带来的,因而,他们往往能更好的在当代艺术中与观众互动,把控整个系统,而这也是雕塑艺术最吸引我的地方。

艺术汇:2010年9月的首展是“构”,而此次第二季巡展的收官之展被命名为“翼”,你觉得从最开始的“构”到现在的“翼”这两者之间有着怎样的联系?或者各自有着怎样的内涵?

吴洪亮:从第一季展览的“构”、“质”、“身”、“灵”、“戏”、“浓”、“启”到第二季的“呈”、“朴”、“写”、“形”、“爻”、“翼”,我们起这样单字的展览名字其实想法特别简单,我们希望展览具有足够的开放性,而在汉字中单字往往具有多重的含义,所以它本身就具有了这种开放性和包容性。第一季的展览主要是从分类学的角度来建构,我们将艺术家按照作品的特点进行分类。唐尧老师曾说过这样一句话“庄子有鲲鹏之翼,或者是扇动飓风的蝴蝶翅膀,‘启是打开,‘翼是飞起来,飞远去,甚好!”所以,和作为开始的“启”相对应,一路成长的“青年推介计划”到今天理应展“翼”翱翔,飞得更高。

艺术汇:“青年推介计划”有怎样的一些亮点?

吴洪亮:“青年推介计划”的特点是每到一地都会有新的元素加入,比如说第二季“翼”的展览到湖北,湖北美术馆的馆长傅中望先生本身就是一位雕塑艺术家,所以我们也在展览中加入了一些湖北当地艺术家的作品。展览回到北京,我们又增加了不少北京艺术家的新作品。所以整个展览有一种流动性和多元性,再加上众多美术馆的大力支持,提供的场地使得展览现场的效果也各有不同,因而展览更有生机与活力。

艺术汇:对于青年艺术家的雕塑艺术,你觉得他们有怎样的特点?吴洪亮:青年艺术家会更自我,他们不会受到过多范例的限制。学院性的造型技法在这些青年艺术家身上可能会保留基因,但却能越来越不受束缚,有一种打破性在其中。我觉得这点是很好的。

艺术汇:近几年整体的经济形式比较严峻,艺术市场也进入了“寒冬”期,在这样的背景下,你觉得青年艺术家应该怎样做?

吴洪亮:我觉得对于青年艺术家来说这是好事,艺术环境需要给艺术家一个沉淀和磨练的机会。而今天的市场环境,恰恰能给青年艺术家提供这样的磨练之机,使他们不会因为一夜成名暴富,而短时间内不断重复自己的创作,进而被艺术市场很快地消费殆尽。做艺术家不是一件容易的事情,他需要艺术家的坚守,更需要艺术家自我的思考、历练与沉淀。

艺术汇:对于艺术家是否要推广自己,“酒香不怕巷子深”和“酒香就怕巷子深”这两种观点,你如何来看?

吴洪亮:我觉得有好作品还是要给大家看的。我曾看到有人这样比喻:“艺术家最好要当猫而不是当狗”,这句话很精辟,因为狗其实是为人服务的,而猫则是更自我的,猫在今天已经没有抓老鼠的作用了,那么为什么人们还会去养它,因为它是一种陪伴。回归到艺术来说,其实艺术就是人们精神上的陪伴,艺术能给人精神上的满足和刺激,给予精神上的慰藉,这是很高尚的。而对于艺术家个人来说,你愿意做什么样的艺术家就去做,至于是否要推广自己,要因人而异。擅长交流的艺术家就去交流,不擅长交流的那就去做艺术,如果做得好,肯定有人愿意来帮助推广你,但前提是先做好艺术。

艺术汇:北京画院美术馆馆长、齐白石纪念馆馆长、全国美术馆专业委员会副秘书长、中国雕塑学会常务理事、北京美术家协会理事、策展人……对于这些身份,你更喜欢哪一种身份认同?

吴洪亮:我希望以个人的思考为工作的先导。其实无论你在哪个机构或是哪种身份,这种身份都是别人对你的一种判断和认同,身份可能会帮你完成的你的理想,但是你的理想应该有你自己认定的东西。比如说有些展览我是死都不会做的,因为里面可能有我不认同的东西。我在做二十世纪美术史研究的过程中,在研究别人的同时也在不断警告自己要坚守自我的内心;在作为北京画院美术馆馆长策划展览的时候,我会结合馆藏作品以及公众的艺术文化诉求去做,不希望有什么敷衍的或是谄媚的东西在里面,因为作为公益性的公共文化机构,我们就要尽到这份责任,把向公众传递优秀艺术文化的工作做好。总之,不论你有何种身份,最首要的就是有所坚守,做你想做的自己,做好你自己。(采访/撰文:朱国良图片提供:中间美术馆)