消息

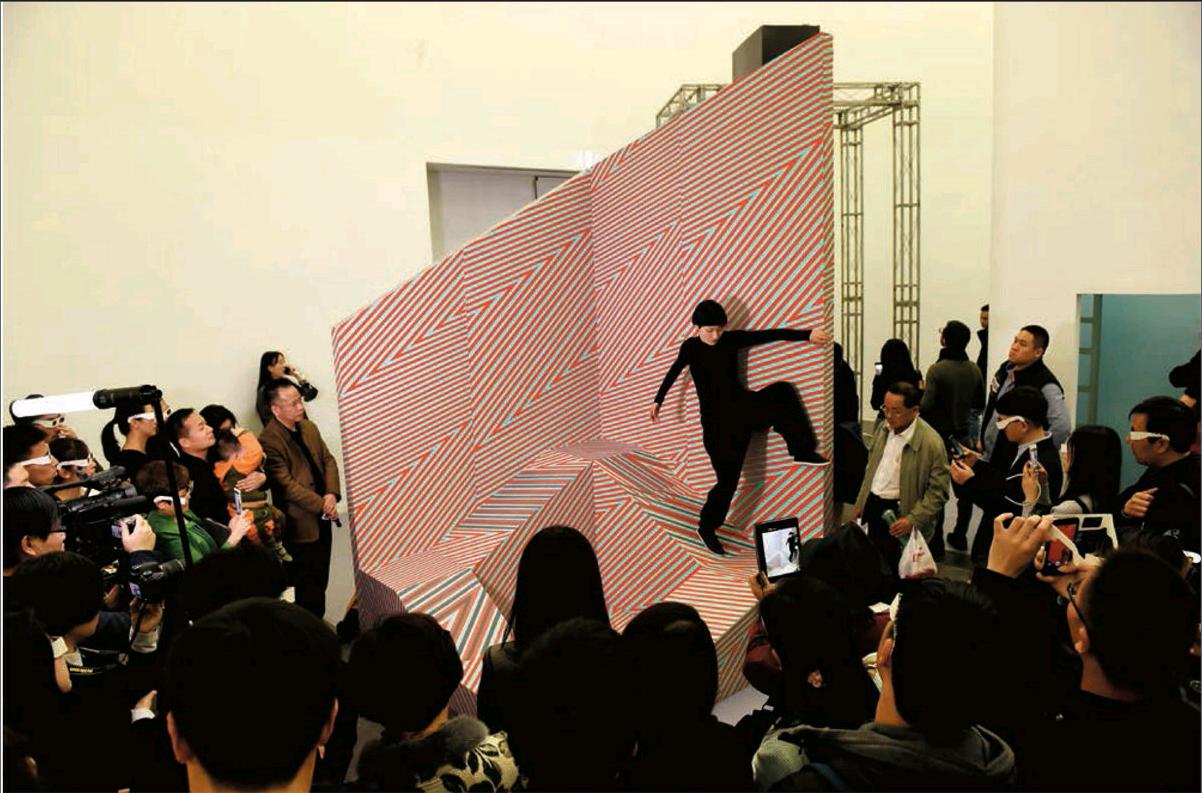

“UTOPIA艺术理想国”UCCA开幕

历时10个月的征集、3个月的筹备评选,“常青藤计划·芭莎艺术校园行——UTOPIA艺术理想国”于3月26日在北京尤伦斯当代艺术中心开幕。此次展览为“2015常青藤计划芭莎艺术校园行”的收官之作,由《芭莎艺术》、常青藤计划联合主办,盛葳、康剑飞担任策展人,唐克扬负责空间规划。参展艺术家包括:胡靖、胡莎莎、焦朦、刘娃、罗苇、潘黎、彭显锋、沙花小组、谭天、王羡、王挣、吴佳儒、杨华、张吉星一夏晶心组合、张钊瀛及DOCTOR SAFARI。

在尤伦斯当代艺术中心落成的第一座“艺术理想国”展示了策展团队及艺术家心目中理想与现实交错的国度。展览设计了一个主题为“艺术理想国”的虚拟空间,在其中搭建了16个象征不同社会功能(海关、饭店、商场、图书馆、美术馆、游乐场、电影院等)的空间,塑造一个虚拟化的微观社会。

在“常青藤计划芭莎艺术校园行

UTOPIA艺术理想国”展览开幕现场,《芭莎艺术》助理出版人兼主编孙国胜畅谈“艺术理想国”计划的缘起和初衷。该展览作为5年“常青藤计划芭莎艺术校园行”推出的第一个展览,他希望“艺术理想国”不仅是一次尝试,还希望这个项目可以持续下去。策展人之一的盛葳与大家分享了此次展览概念的缘起,从柏拉图的“理想国”,到艺术的“理想国”之间的关系。常青藤计划发起人姜大方向大家介绍了“常青藤计划”与《芭莎艺术》的合作渊源,也希望能够通过此次“艺术理想国”展览把艺术中更好玩、更有趣的一面呈现给大家。空间规划唐克扬教授认为“艺术理想国”不仅只是一个简单的概念,更是在展览实施中的一种规划和协调,每一个白房子,且白房子与它的邻居之间的相互关系都是对于“艺术理想国”的一种隐喻和诠释。

艺术家是这个理想国的主人,建造不同社会职能的基本单位,让其按照自己的方式发生、运行、变异和结果,共筑一个象征性的微观社会生态。由此展开对当代艺术、当代社会,及其二者关系的反思与重建。莅临理想国的每一位入境旅行者也都将在这里重新思考自己的乌托邦。(撰文:Vivian图片提供:《芭莎艺术》)

“相由心生——姚鸣京艺术展”亮相中国美术馆

“相由心生——姚鸣京艺术展”亮相中国美术馆

展览时间:2016年4月9日至4月21日

展览地点:中国美术馆

4月9日,“相由心生——姚鸣京艺术展”在中国美术馆开幕,此次展览由艺术史博士于洋策划,中央美术学院院长范迪安、著名批评家殷双喜担任学术主任,中央美术学院、中国美术家协会、雅昌文化集团主办,山东师范大学协办,得到了中国国家画院、中央文史馆画院、李可染画院、中国赛伯乐投资集团等机构公司的大力支持。

姚鸣京教授1959年生于北京,祖籍江苏无锡,师承卢沉、周思聪先生,擅长山水、人物,现为中央美术学院教授,中央美院中国画学院副院长、硕士研究生导师、李可染画院副院长、中国美术家协会会员,中国美协美术教育艺术委员会委员。此次展览是姚鸣京教授从事美术创作、院校教学34年来,首次在中国美术馆举办个人展览,展览分为构成创作山水、禅意山水、教学实践写生以及人物、花鸟、草稿等四大篇章,呈现出艺术家从艺34年来在艺术上的深入探索和广泛的实践。

姚鸣京的艺术,曾深受李可染的影响,重视“写生创作”——即以创作的态度写生,强调对现实景观的加工和理想化表现。上世纪90年代前期,艺术家的观念、画法和风格逐渐发生了变化,转而“追求内在的渴望与反省”。这一变化主要源于两个因素,一是他以“居士”(信士)的身份体悟禅修,每日吃斋打坐,开始了一种内省性的人生:二是他在卢沉画室研修水墨构成,接受了卢氏“要自由创作”、“要从模拟现实中解脱出来”的艺术思想的主张,决定寻找一条能够表现自己内在情感、在形式上也有自己特点的路,他以水墨构成的眼光分析传统,抓住从董其昌到石涛的“画禅”要义,一方面用董其昌一类半抽象的符号图式取代写实图式,一方面发扬石涛打通庄禅“借笔墨写天地万物而陶泳乎我”的精神,努力表现“内在的渴望与反省”,力图把笔墨和构成结合起来,以描绘自己的山水心像和山水之梦。

策展人于洋在谈到姚鸣京教授的创作时表示:“在某种意义上,二十世纪中国山水画最为鲜明的衍变,是从笔墨个性到图式个性、形式个性的转型,其间贯穿古今不曾易改的是对于造化境界与个人意趣的追求。这种转型的背后,有现代人对于山水自然乃至山水文化的新近理解,也有时代风貌与信息传播的推波助澜。由此,图式风格的个性化趋向,常常成为分辨不同山水画风与审美趣味的重要依据。在当代中国画坛,姚鸣京先生的山水画,即十分典型的呈现出这种气象。山水画创作、教学与研究对于他而言,既是观察自然万物、认识世界的通道,更是直面内心、修禅悟道的方式,以至其画中山水之间,也蕴涵着如其人一般的性情格趣,澄明而热忱,真挚而达观。”

中央美术学院院长范迪安以将姚鸣京教授的作品称之为“梦境山水”:“纵观姚鸣京自20世纪90年代以来的山水画作品,可以看到他致力于东方与西方、传统与现代、自然与理想的融合,在中国画的精神内涵与形式语言上都独辟蹊径,创造了一种可以称为‘梦境山水的视觉图式。这种图式既有别于传统的隐逸山水,也有别于当代的新文人画和实验水墨,构成了姚鸣京自己的艺术面貌。”(撰文:Vivian图片提供:雅昌文化集团)

今日美术馆呈现当代语境中的“假园”

“假园”

展览时间:2016年3月19日至2016年4月5日

展览地点:今日美术馆1号馆

3月19日下午,由今日美术馆主办,艺琅国际、聚德文化协办的展览“假园”在今日美术馆1号馆2层开幕。本次展览使用了“假借”的艺术方式,观众可以在既熟悉又陌生、既习惯又新奇的感觉中,走进当代艺术的“假园”,调动视觉、嗅觉、听觉全方位体验,近距离接触当代艺术,进而思考传统和当代文化的血脉关系。此次展览由廖雯担当策展人,参展艺术家包括张震宇、展望、余加、杨千、张伟、王长明、史金淞、杨帆、陈春木、杨光、苏亚碧、谢凡、廖建华、何成瑶、洪磊、师进滇、靳卫红、孟柏伸、沈岳、欧阳文东、李博,共展出作品49件。

策展人廖雯认为,古典园林真真假假、虚虚实实,但有一点是肯定和统一的,那就是与“自然”的亲和关系。中国传统生活方式和审美理念以“天人合一”为根本,人与自然万物同命运,尊重甚至敬畏自然,看重甚至依赖对自然的感受。而我们当下随处可见的人造景观从根本上无视自然秩序,彻底切断了人与自然的联系。生活在一个处处是“花园”但而没有花园的时代,我们从材料、景观到审美、感知,几乎都是“假性体验”,丧失了对自然的“关爱”之情,也就丧失了“心灵的目光”,我们的心灵无法获得真正的安宁。

在本次展览中可以看到——灰尘打磨成镜面的“影壁(张震宇)”,原样翻制的不锈钢太湖石(展望),建筑扎带栽种在水泥上的“草地(余加)”,手机软件走出来的北海湖水(杨千),铅皮金条塑造的“山(张伟)”,被现代概念的“方直”切割打磨的、失去传统审美瘦漏透的太湖石(王长明),原样翻制的铜质金色的松树、椅子、太湖石组合的“文人画”场景(史金淞),纺织材料手工缝制的花圃(杨帆),木板绘制和铜树组成的“欲望花园(陈春木)”,不锈钢等废弃材料长在一起“盆景(杨光)”,金属丝编制的昆虫和花朵(苏亚碧),各种非传统绘画方式绘制的“透窗(谢帆)”、花窗(廖建华)、圆窗(何成瑶),透视解剖园林的丝面绘画(洪磊),金属丝原样编织翻制镂空的门扇、条屏、古琴(师进滇),非写实意义的绘画屏风(靳卫红),铅笔完全涂盖的官帽椅、几、梅兰竹菊条幅,和电脑键盘“键”像素化马赛克拼贴的《千里江山图》(孟柏伸),意象多彩的陶瓷花园(沈岳)。另有两个“无形”作品,一个是“嗅觉体验”,采集展览当地、当时原料制作的香(欧阳文东),一个是“听觉体验”,以现代观念改造的中国传统乐器和中国音乐的自创曲目(李博),还有一个“视觉体验”,现代“假性生活”的录像作品。

廖雯指出,这样的“假性体验”,生活在当下的“每一个人”应该都有所体会,只是我们因为“习惯”而忽略了其深层的意味。当代艺术家作为生活在同样环境的人,以他们的敏感和态度表达他们的体验,以艺术的方式提示问题,就是这个展览的意义所在。因此,这个展览所谓的“假”,并非道德意义上的“虚假”,而是出于文化和审美层面的讨论。(撰文:Vivian图片提供:今日美术馆)

“燃——徐若涛个展”鸿坤美术馆开幕

“燃——徐若涛个展”

展览时间:2016年3月19日至4月24日

展览地点:鸿坤美术馆

3月19日,“燃——徐若涛个展”于鸿坤美术馆开幕,此次展览主要展出了艺术家徐若涛的抽象绘画、两部实验电影和为正在拍摄过程中的纪录片所创作的绘画作品。作为画家的徐若涛也是一名优秀的实验电影导演。从鲁迅美术学院毕业后,他的创作就以电影和绘画两种方式平行展开。自1990年代初,徐若涛参加了许多重要的群展,他的电影也在各个国际电影节展映。今天我们看到的徐若涛的绘画,其实是已经成为两种艺术类型的结合:兼有架上绘画的空间感和电影艺术的时间性,有完美而充分的形式感,也能从中感知现实力量。所以,如果我们根据表象将他的绘画简单归为抽象艺术,那是不够的。画面里的那些线,不是来自于“描绘”,而是一种技法复杂的“投射”,就像三棱镜对光的解析,带有科学意味。其间,光才是语言。这与电影是一样的。虽然没有具体的形象,但是这些作品在冷静理性中夹杂着令人不安的元素,好像老电影胶片,放映中突然脱离现实影像出现的影音失格,蕴藏有一点即燃、瞬间爆发的力量。

艺术汇:此次在鸿坤美术馆个展上展出的最新绘画作品呈现出形态上的具象特征,这与你之前以抽象为表征的作品面貌形成了一个对照,促成这种变化的原因是什么?

徐若涛:这次展出的具象绘画实际上应该是一件作品,我的十几张画和华涌的五张画共同构成了一部电影的逻辑。是为了电影的绘画。我并没有把这些绘画看作是架上绘画的探索,它们是为总体艺术所服务的。

艺术汇:在之前创作的由线条构成的抽象作品中,带有运动感及空间感的线条构成更多地是你对客观世界的一种抽取。抑或是在其中融入了主体的表达?

徐若涛:肯定是抽取和表达都有。这是一种折衷的绘画,或者说目前大部分绘画都是折衷的。除了整合抽象绘画的不同特征,比如冷抽象、热抽象等等,在抽象绘画的领域找点事干,还真的很难。

艺术汇:除了绘画作品,此次展览还展出了你的两部电影作品。事实上,电影一直是你除绘画之外的主要艺术表现手段之一。这是否因为电影具有更多表达上的可能性?请谈谈你以电影形式创作的相关思考。

徐若涛:拍摄第一部电影的理由是我认为世界上还没有这样表述时间的电影。现在看来这多少是无知带来的勇气,但也无妨。电影是个享乐艺术,而绘画多少有些出世感,两者并存给我带来了心理治疗般的好处。电影是表述时间问题的最好的工具,这是我的兴趣之一。绘画也是表述时间的,但都趋于永恒。

艺术汇:你认为你的绘画与电影创作之间是否存在某种角度上的连接?它们各自所偏重的问题是什么?

徐若涛:连接?最明显的连接是我用卖画的钱去拍电影。这么说太物质了,我只会一种思维方法,这个方法连接了电影和绘画两者。绘画和电影对我都有必要,前面说了,类似心理治疗的两种途径。

艺术汇:从《建筑考》这部电影作品中可以感受到一种具有实验性的语言方式。你曾谈到这是“拍摄方式内部构造的转换”。能否结合作品具体谈谈这部作品在创作手法上的思考。

徐若涛:空间承载记忆,这点毋庸置疑。《建筑考》最后段落拍摄的是一位从某看守所出来的男人对那个他生活过一个月的建筑物的回忆,是根据黄香的真实经历拍摄的。《建筑考》是非“政治”电影。是关于空间和时间的议题,污浊的玻璃阻隔了叙述者(黄香)的面貌和声音,但是你能够看见他、听到他,在窗外一只莫名的手(薛利)在模仿他手指的轨迹完成一幅建筑草图,窗外的手不知道窗内的人在说什么(他说的是一个月内有规律的生活流程),他被窗内的人控制了。而窗内的人时常被另一个没有在画面中出现的提问的人牵制,那个人是我(徐若涛),当然这一切还是被佳能5D2的镜头全部收录了(丛峰)。在影片最后,叙述者试图突破这样的控制离开了画面中心,“我”慌张了(打破了我的拍摄计划),问他:“你获得自由了吗?”叙述者下意识的回答:“没有”。“没有”就成为这部影片的终曲。

《建筑考》是拍摄方式的内部构造的转换,无论是拍摄的相机和收录声音的录音设备都不仅仅是技术工具,它们在影片中承担了角色的作用,只有通过后期制作才能产生逻辑,形成电影化表述。当时录音机置于玻璃窗内部,只收录我对黄香的采访。薛利在窗外听不到我们的对话,只是根据黄香的手指在玻璃上留下的轨迹记录,形成类似建筑师画的反复涂改的草图。粗糙的草图是自由意志挣扎的结果。影像记录的空间也依次分成了:薛利执笔的手,他画出的草图,玻璃,黄香用手指画出虚拟草图和身体的姿态,语言,和隐蔽在玻璃窗之外的提问我,以及黄香背后的室内空间。空间关系也是控制和被控制之间的几次角力。当然在人物讲述和设备运用的最终指向都是黄香在几个月之前的不堪经历,是过去时。(撰文,采访:Vivian图片提供:鸿坤美术馆)

Hadrien de Montferrand画廊“现代大师绘画展”

Hadrien de Montferrand画廊“现代大师绘画展”

展览时间:2016年3月12日4月25日

展览地点+Hadrien de Montferrand画廊

3月12日,位于798艺术区的Hadrien de Montferrand画廊举办了“现代大师绘画展”。此次展览由Hadrien de Montferrand画廊与ClaudeBernard画廊合作推出,呈现了皮埃尔博纳尔(1867-1947),巴尔蒂斯(1908-2001),阿尔贝托贾科梅蒂(1901—1966),胡安·格里斯(1887-1927)和亨利马蒂斯(1869-1954)的纸上作品。

博纳尔,后印象派画家和纳比派创立者之一,他的创作多以个人生活及所处的当代社会为主题,绘画色彩雅致明快。此次展出的手稿中,部分作品描绘了曾伴他度过漫长时光的卡内别墅以及巴黎克利希区的街景,此后艺术家以这些速写为基础创作出大幅作品。展览中唯一一幅彩色的肖像,是艺术家于1889年为其母亲所作。亨利马蒂斯是博纳尔的亲密好友,他是野兽派的创始人,也是杰出的色彩大师,二十世纪最具标志性的艺术家之一。《女子像》展示出艺术家流畅自如、一气呵成的绘画风格。马蒂斯通过对线条和色彩的简化实现了绘画的革新,与他的朋友兼对手毕加索一样,他也对现代美术的革命做出了贡献。

贾科梅蒂是二十世纪重要的画家、雕塑家,同毕加索一样,他也深受原始艺术的影响,创造出的作品具有永恒的现代性特征。他终其一生都在探索一个主题——人物头像。我们找到了他为研究这一主题而画的一系列小型人头画像,他将它们随手涂画在书页上,这其中包括当时具有时代标志性的《法兰西新杂志》。通过展览中贾科梅蒂其它的画作,我们可以欣赏到他作品中结构的力度,他对于空间的巧妙布局,以及细碎却不失精妙的线条。

巴尔蒂斯热衷于中国文化,师从博纳尔。艺术家在创作一幅画的完成稿之前往往要绘制十余幅习作。他总是游离于当时的主流画派之外,他的画作往往是写实而且具有叙事性的,有时则带有反叛社会的色彩,集古典性与现代性于一身。展览中不管是《雅克琳马蒂斯双像》或《牌局习作》,都是巴尔蒂斯对古典主义大师,尤其是对文艺复兴时期巨匠致敬的最好说明。

本次展览回溯了一个时代,回顾了西方现代美术史上的重要流派、艺术家在实现艺术革命过程中的每一个决定性步伐及由他们引起的二十世纪艺术创作的新风潮。当代艺术进入中国生根发展已有三十五年,东西方的艺术交流和对话仍在推进,选择这个节点推出此次现代大师绘画展正当其时。(撰文:Vivian图片提供:Hadrien de Montferrand画廊)

黄可一个展“击鼓传花”亮相今日美术馆

“击鼓传花——黄可个展”

展览时间:2016年4月9日至4月24日

展览地点:今日美术馆3号馆

4月9日下午三点整,由今日美术馆主办的展览“击鼓传花——黄可一个展”在今日美术馆3号馆1、2层圆满开幕。“击鼓传花”也称传彩球,是古代的一种民间游戏,流行于中国各地。在本次展览中,艺术家黄可一通过“击鼓传花”展示了牡丹花从古至今的变迁,以及艺术家本人对于牡丹花的描绘与表达。通过从淘宝购买国画牡丹“样本”的行为作为起点更深一层地表达了互联网对公众审美的影响。使其上升到更高的社会层次和人文层次。

策展人盛葳在展览前言中谈到,艺术家黄可一以从淘宝购买国画牡丹“样本”的行为作为起点,重建了一个传统主题的当代美学与商业的双重模型,其中不但包括他对洛阳牡丹村的社会调研,也包括基于3D图形的计算机多维模拟、复合媒体表演,还包括对“产品”的线上众筹与出售等后续推进。作为中国传统文化和绘画的典型符号,牡丹肇始于人工培植,其美学也建构于近千年中国人世俗哲学的吉祥心理。在今天,伴随着商业和消费的迅速崛起,这种审美迅速演化为一种社会现象。通过“击鼓传花”,黄可一力图深入探讨历史与现实、艺术与社会、个人与集体在今天的复杂融汇。

黄可一1980年出生于湖南,曾就读于中央美术学院附中、中央美术学院版画系,现工作于北京。曾与艺术家陈卓联合创作动画片《羿》和当代艺术作品《中国嘉年华》、《超级大工厂》等。作品曾在中国美术馆、法国蓬皮杜艺术中心、北京大学艺术学院、北京国际展览中心、上海当代艺术馆、南京博物院、希腊塞萨洛尼基等地展出。曾获得第四届全国青年美术作品展览优秀奖、意大利拉古娜当代艺术奖等。(撰文:Vivian图片提供:今日美术馆)

“REMIX”斯蒂芬·穆勒个展

“REMIX”斯蒂芬·穆勒个展

展览时间:2016年3月26日至4月25日

展览地点:伍拾伍号院子艺术空间

伴随着对艺术中场域特性的特别兴趣,上世纪90年代初,探索艺术政治及批判性潜力的艺术家们处于主导地位。和上世纪60年代的概念性艺术家中的强硬派相同的是,年轻一代的代表性艺术家强调的不是创作一件艺术作品,而是一种思想的可视化。1996年,斯蒂芬穆勒(Stefan Muller)跟随托马斯·拜勒(Thomas Bayrle)在法兰克福国立造型艺术学院学画时,这一艺术风气十分盛行。当时,他十分怀疑上述艺术观点在20世纪末时还能否用以绘画创作,正是这种疑虑塑造了穆勒的创作理念。尽管如此,在观念艺术和极简艺术之后,结合绘画媒介,质疑一幅作品对当下而言的重要性,在他的艺术方法中仍然占据主导地位。

在20世纪早期的绘画中,斯蒂芬穆勒可能仍会为具象和抽象绘画之间的矛盾冲突所折磨。他创作过漫步于画布中的长颈鹿,或一套溶入彩色抽象图案的打击乐器。然而,穆勒却在不久后发展出了包括圆圈、球形、线条和矩形的有条理的绘画语汇。迄今为止,线条和矩形图案在他的画作中十分常见。螺旋状物成为了自我,圆圈则代表穆勒头脑中不停旋转着的想法。如果穆勒从20世纪中期开始发展一种绘画方式:即不通过把不同成分、大小和颜色的布料改变成单纯地通过增添过程来创作艺术作品,这一定会被认为参照了极简主义艺术。“事实上,他的作品一次又一次地让我们瞥见对绘画传统的隐喻,如硬边绘画艺术、色块画……然而,这样的隐喻在穆勒的作品中相当散乱,并总是伴有某种转化;他们的实现方式通常相当粗糙、极度简化或是平庸到让观者觉得那可追溯的源头不过是自己直觉的共鸣罢了。参照物很模糊不清,几乎溶入穆勒自己的视觉世界:像一些没有占主导地位、却能引起共鸣的事物。回味可能会完全演变成别的东西。”误读和破裂往往标志着穆勒的作品,并暗示着失败的浪漫主义概念。(撰文:郭永霞图片提供:伍拾伍号院子艺术空间)

“世纪风眠”林风眠画传展

“世纪风眠”林风眠画传

展览时间:2016年4月2日至4月13日

展览地点:中国美术馆

2016年4月2日下午“世纪风眠—林风眠画传展“于北京中国美术馆开幕。展出老中青三代艺术家:丁中一、于振平、尹骅、王羽天、王赞、龙翔、孙景刚、李根、李秀勤、李振鹏、许江、任志忠、邬大勇、陈宏庆、陈宜明、杜滋龄、何红舟、花俊、来源、陆琦、吴冠华、吴小华、吴山明、吴宪生、杨参军、杨毅弘、杨奇瑞、张谷曼、张克端、金一德、林皖、罗小平、胡振宇、赵奇、顾迎庆、钱云可、翁诞宪、徐默、殷雄、曹立伟、崔晓东、尉晓榕、章仁缘、章晓明、韩黎坤、焦小健、曾成钢、管建新、潘鸿海以林风眠先生的生平为线索,创作的40幅艺术作品。

林风眠先生生于1900年,作为世纪的同龄人,他不仅亲历了这个翻天覆地的百年,而且,世纪几度的风雨变迁都在他身上留下烙印。他的人生映衬着一个民族百年文化的寻觅和磨难。但他的艺术,却仿佛孤行在这一切之外,吸取民族民间的养料,秉持东方艺术的理想,从抒情诗意的一端,到苍凉忧郁的另一端,创造着咫尺清新隽远的新天地,在那里,“家国”之思的凝痛和个人命运的郁结,被滤作视觉之诗,被凝成历史天空下新东方艺术的凄美而又真切的身影。为弘扬国美代代传承的学术脉络,表示对林风眠先生诚挚而深切的纪念,中国美术学院、梅州市委市政府和梅州当地企业广东威华集团合作共建林风眠艺术园,“世纪风眠”是艺术园的首个大型创作工程。中国美术学院部分重要学术力量和美术界若干著名画家、雕塑家参与了此次创作活动。“世纪风眠——林风眠画传展”即是创作成果的集中展示,也是以艺术作品的呈现方式向观众生动而直观的展现林风眠先生卓立不凡的一生。(撰文:郭永霞图片提供:林风眠艺术园)

“鸣凿鹫峰”丁力艺术展

“鸣凿鹫峰”丁力艺术展

展览时间:2016年3月26日至2016年4月12日

展览地点:今日美术馆

宋庄北沿,水塘栖藏。落日劈开树丛将橙黄泻在冰上,白鹅蜷缩在石窝,白屋兀立岸上,这便是丁力的老巢,凿铁飞浆的铺子。凸笔疾掠,魂的石斧,嚯嚯凿砍,苍鹫般的画图,如峰石一簇一簇又砸向塘洼,魅影刺过层冰,溅入湖底,象沉船坠入,恍如丁力心之谱咒刻进塘釜黑泥,将植藻、鱼鳖唤醒、邀游、弥蔓、同构。

塞上断垣烽燧,灼过他的心烟,大境门上空的朔风朗日梳荡过他的风骨。父亲的妙腔伴着胡琴、锣鼓催促了这只禀赋的飞禽,再被雷公钝铁的弓弩抛射到旷野的战场,江湖舟楫,峰壑豹腾……雕铁砌石,凿木堆泥;丝镶妖萼粉蕊,铜锻钟鼓盾箭。

卯日夜下,柴烟乱涌,鸠鹊竞渡,灵异侧漏,誓言染翰……遂见丁力白日凭窗、暗夜秉烛,膏泽扑叠,线符虬桠,蛮力蝎心,兔起鹘落,墨醉槽翻。

策展人魏立刚在撰文中说到,古人赞唐代怀素有日:笔下唯看激电流,字成只畏盘龙走。魏氏赞明代傅山曰:盘旋傅山,踢坏驴耙。魏氏分析美国雄鹰波洛克目:一条条能量的鞭子累积抽打那可怜的画布。魏氏形喻毕加索日:鬼灵精怪在错位时空里的梦靥堆叠。而一个欧洲大师的录影开篇即是:拄杖蹒跚在废铜烂铁的山丘上寻找灵感。丁力梦想着也像先贤们一般“匹万象莽廓,酿金木水火宙问术”。以故,烧香捣泥,割璃锄树,弯铁煮石,绞尽脑汁,宣泄激情。

丁力欲将胸廓寨腑的盈盈螺锱,捧列渊台,让那洞笛的呜咽,影落众心,漫漫涟漪,击响壑涧……

丙申早春初十一,向晚昏灯于魏馆(撰文:郭永霞图片提供:今日美术馆)

“流动的直觉”于涓个展

“焕象”闫博个展

展览时间:2016年03月30日至2016年04月30日

展览地点:力利记艺术

力利记艺术2016年首个展览项目“流动的直觉:于涓绘画展”3月30日开幕。于涓个展学术主持杜曦云谈到于涓的绘画,在材料方面很开放很自由,油彩、水墨、电脑绘画、各类现成物品等,都没有心理障碍的轻松进入。在不同的阶段,她关注的主题有所不同,但各个阶段、各种材料的作品,都有很强的感性魅力。只有通过行动,才能体现一个人的真实动机和能力,这些作品中流露着于涓的美学趣味,和把握感性魅力的能力。她类似于经历过现代主义阶段的艺术家,对形式的理解和把握都是开放的,并且明了感性魅力在表达时的重要性。

于涓的作品,和她的日常生活有关,但又不只是日常生活的表达。她的作品中,现实处境里的亲身体验,和悠远的幻想交织共生着。在意识经由绘画材料转化、流淌、生长出来后,很难清楚她在现实中的具体经历,也很难辨识出她吸收的文化碎片。以高度直觉的方式,她表达着和现实处境并不割裂,但又有梦幻蒸腾其中的人生感怀。获取明晰观念的企图,在遭遇这些作品时会落空,但当概念、逻辑失效时,直觉可以被激活,用难言的心灵来呼应混沌的表达。

这些作品把具体的生活细节过滤掉了,象征的形象、超现实的氛围、复杂的技巧、细腻的语言,围绕的大致主题是:孤独、压抑、痛苦、欢爱、消亡、生长等。基于各种欲望和诉求,生命的过程是喜怒哀乐、爱恨情仇的起伏变换。于涓从自身的生存体验出发,夹杂上多维度的幻梦后,把非常具体的当下生活体验,升腾到被想象延伸的时空中。于是,这些强化直觉、含混观念、喟叹生命的作品,生发出莫可名状的诗意,和生命哲学的气息。(撰文:郭永霞图片提供:力利记艺术)

“恒涉艺滨”迟恒滨个展

“恒涉艺滨”迟恒滨个展

展览时间:2016年3月13日至3月18日

展览地点:今日美术馆

2016年3月13日下午,“恒涉艺滨”北京大学访问学者迟恒滨个人油画展在北京大学图书馆成功启幕,此次展览由北京大学文化产业研究院主办,北大艺术学院教授向勇担任策展人,展览集中展出了留俄青年艺术家迟恒滨的60余幅优秀作品,据悉,本次展览将持续至3月侣日。可以说,在艺术传统与历史积淀同样深厚的燕园,迟恒滨用他细腻的笔触、色彩与独具风格的艺术语言,为我们捕捉生活中的风景,呈现不曾发觉的艺术之美与自然之魅。

展览开幕式首先发布了《恒涉艺滨》迟恒滨个人作品集,随后发布了《滨与光》迟恒滨个人纪录片。在场嘉宾在电影语言的引导下走入画展,走入这位留俄青年画家的内心深处。(采访,撰文:朱国良图片提供:迟恒艺滨)

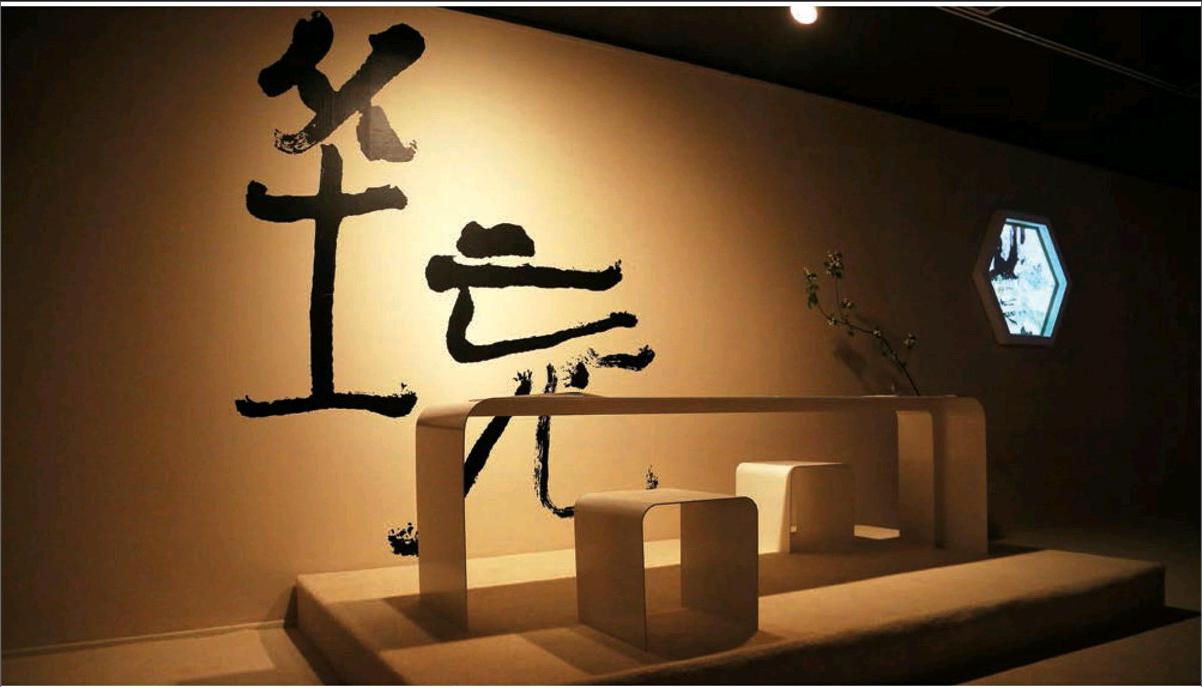

识别区:中国·丹麦家具设计

识别区:中国丹麦家具设计

展览时间:2016年4月8日至2016年5月15日

展览地点:红砖美术馆

2016年4月8日,由红砖美术馆馆长闰士杰先生策展的“识别区:中国丹麦家具设计”展览在红砖美术馆开幕,本次展览围绕着设计艺术提供了全新的学术角度与多维展示。以“识别区:中国·丹麦家具设计”命名的这个展览是红砖美术馆举办的首个设计艺术展。此次展览意在以中国古代家具与丹麦现代家具的呈现,为当代家具设计提供一个思考的入口。

此次展出的中国古代家具以明代家具为主,集自诸多重要藏家,这些家具多以传世的方式保留至今,每件家具都保留着特有的时代气息。每个时代都会随着社会的整体进步去反思及修正对过往的成见,这是一个非常值得深入探究的课题。(撰文:郭永霞图片提供:红砖美术馆)

“侨福辞典”艺术项目发布

“侨福辞典”艺术项目发布

开幕时间:2016年4月1日

展览地点:侨福芳草地“聚艺堂”

4月1日,首期“侨福辞典”艺术项目发布会在侨福芳草地“聚艺堂”举行。本次由北京侨福置业有限公司推出的“侨福辞典”,在艺术创作理念上做了一次大胆的尝试,它集合众多艺术家作品,星云大师为其封面题字;艺术大师韩美林为其篆刻印章;艺术家王国锋为其量身定做艺术作品《城中之城一我心中的乌托邦》;艺术家黄敬恒为其倾情创作艺术作品《童话的秋天》;艺术家王鲁炎为其提供艺术作品《W连任腕表D08-01》。当天,在“侨福辞典”出版人王营主持下,侨福建设企业机构执行官、“侨福辞典”出品人黄建华先生做了发言。中国国家博物馆副馆长陈履生、独立策展人黄笃、艺术家王鲁炎、王国锋,诗人范学宜等嘉宾共同出席了本次发布会。

正如出品人黄建华先生创建“侨福辞典”的初衷,即不为固有格局所限,又具坚定不移的梦想,对艺术、生活及人生信仰以纸为质,做出全新的阐释和探索。(撰文:婷婷图片提供:侨福芳草地)