北魏至隋代敦煌中心柱窟图像布局的演变①

于向东(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211189)

北魏至隋代敦煌中心柱窟图像布局的演变①

于向东(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211189)

北魏至隋代时期,敦煌石窟的中心柱窟图像布局不断发展、演变,与此同时,中心柱窟经历由盛而衰的过程。本文首先分析此期敦煌中心柱窟图像布局的发展、演变规律,进而探讨图像布局思想的转变,指出北周、隋代时敦煌传统绕塔修行、禅观方法及佛教思想发生明显的变化。敦煌中心柱窟的功能或许难以适应时代的需要,导致其主流地位逐渐被覆斗式窟取代,从而逐渐衰微。

敦煌石窟;中心柱窟;图像布局;演变;衰微

中心柱窟是早期石窟流行的一种洞窟形制。窟内塔柱周围留有甬道,可以顺时针绕行,类似“绕塔”,塔柱以及洞窟周壁图像是绕行观瞻的重要对象。约五世纪前期,河西石窟在继承新疆地区克孜尔石窟基础上,发展出具有本土特色的中心柱窟,窟内中心塔柱模仿楼阁式方形佛塔。楼阁式佛塔是佛教建筑本土化的产物之一。从基本形制、图像题材、人物造型、绘画技法来看,河西中心柱窟与克孜尔石窟仍有着比较紧密的联系。[1]北朝时期,中心柱窟由河西地区传播到云冈石窟、响堂山石窟等地,隋唐时期逐渐衰微。

敦煌石窟以莫高窟为中心,中心柱窟始见于北魏,历经西魏、北周、隋代、初盛唐,直至晚唐仍有营造。从绵延时间之久,图像题材之丰富等角度来看,敦煌石窟都有其他石窟难以取代的意义与价值。对于分析中心柱窟图像布局的演变敦煌中心柱窟是十分重要的个案,值得专题研究。

一、问题的缘起

二十世纪,学术界对敦煌中心柱窟做了考古调查以及图像分析,取得丰富的研究成果。赵声良深入分析敦煌中心柱窟形制的源流问题,[2]贺世哲对莫高窟北朝中心柱窟图像题材、内容等做了深入探讨,[3]赵青兰运用考古类型学方法,对敦煌莫高窟中心塔柱进行分期研究。[4]美国学者阿部贤次对莫高窟第254窟做了专题探讨,重点分析中心柱窟与佛教礼忏、观像修行之间的联系,这一视角有助于认识中心柱窟图像布局与洞窟功能的关联。[5]至于敦煌中心柱窟的衰微,萧默认为,隋唐时中心柱窟主导地位被覆斗式窟的取代,与有佛塔寺院地位的变化相关联,[6]但他没有具体阐述衰微的原因。②中心塔窟就其设计思路、宗教功能来看,与以佛塔为中心的佛教寺院有着紧密联系,覆斗式窟(佛殿窟)与佛殿为中心的寺院也有着类似的关联。南北朝后期至盛唐期间,寺院内佛塔的中心地位逐渐被佛殿取代,与此同时,中心塔窟也渐渐被覆斗式窟取代。由于绝大多数寺院建筑损毁,难以了解其内图像布局,导致从修行方式及佛教思想方面解释寺院格局演变的困难。相比而言,敦煌石窟内的中心塔窟、覆斗式窟图像保留较好,从图像布局演变角度的研究,有助于深入认识前者逐渐被后者取代的原因。赖鹏举将中心塔柱正面(东向面)与洞窟两侧壁前半部图像联系在一起,指出与“念佛三昧”有关,进而把塔柱其余三面佛龛造像与“千佛”内涵结合起来,提出“‘千佛’主尊的改变导致莫高窟‘中心柱’的消失及‘中心坛场’的出现”。[7]此种观点值得商榷,但是将洞窟形制与图像布局联系起来进行研究的方法富有启迪意义。

北魏至隋代时期,敦煌中心柱窟形制与图像布局有着明显的发展变化,一方面,中心塔柱南、西、北向面由起初的上下分层开龛造像演变为一龛佛像,另一方面,佛传、本生故事与千佛图像前期一般描绘于壁面中段,后期还出现于窟顶。北魏时期塔柱及壁面上段常见的交脚菩萨像,到了北周、隋代已经很少出现,而释迦、多宝佛并坐像(简称为二佛并坐像)等逐渐流行。由此可见,北魏至隋代敦煌中心柱窟处于深刻的转变进程中。本文主要分析敦煌中心柱窟图像布局的演变,在此基础上尝试解释中心柱窟衰微的原因。

二、北魏至隋代敦煌中心柱窟图像布局的演变规律

敦煌石窟的中心柱窟比较常见。西千佛洞有5个,分别是第7、8、9、12、22窟,属于北魏至北周时期。肃北五个庙有3个,即第1、5、6窟,均为北周时期。榆林窟有3个,分别是第17、28、39窟,均为唐代时期。东千佛洞也有3个,即第4、5、7窟,属于西夏时期。相比而言,榆林窟、东千佛洞中心柱窟出现较晚。肃北五个庙的3个洞窟,损毁比较严重,图像几乎都经后世重修。敦煌中心柱窟以莫高窟最为集中,共有27个①上述统计数字,不包括莫高窟第259窟。此窟形制特殊,仅出现半中心塔柱,无法旋绕,因此,本文没有视该窟为严格意义上的中心柱窟。, 北魏10个,西魏2个,北周4个,隋代4个,唐代7个(初唐2、盛唐2、晚唐3)。相比西千佛洞等而言,莫高窟中心柱窟的发展、演变规律更为清晰,是本文研究的重点对象。

根据不同时期洞窟数量比例及其图像布局特点,敦煌中心柱窟可以分为兴盛期、变异期、衰微期三个阶段,分别相当于北魏至西魏、北周、隋代至唐代时期。

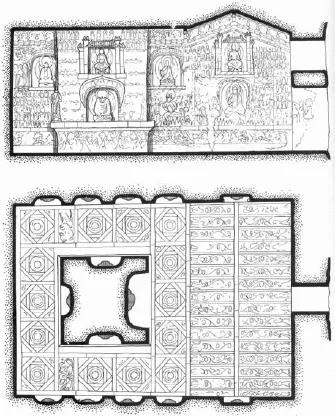

北魏至西魏,属于中心柱窟兴盛期,莫高窟现存12个中心柱窟,约占同期洞窟总量的三分之二,可见其为此阶段的主流窟型。依据开凿时间,此期又可以分为前后两个时间段,前一阶段有第251、254、257、260、263、265窟,相当于北魏中期;后一阶段有第246、248、288、431、435、437窟,其中除了第248、288窟营建于西魏以外,其他均属于北魏后期。此期洞窟基本特征:窟顶前部是人字披式,后部是平顶;中心塔柱位于后部中央,柱身将窟顶与地面通连,塔柱正面开一龛,其他三向面上、下分层开龛(图1);洞窟四壁采用上中下分段布局,上段为天宫伎乐,中段以千佛、说法图、故事画等为主,下段为药叉。西魏第248窟塔柱形制特殊,四面各开一龛,南、西、北向面不再分层开龛,此种形制常见于北周时期。

图1 敦煌莫高窟第254窟剖面、平面图

就图像题材而言,塔柱正面龛内多为倚坐说法佛,也有趺坐说法佛或交脚坐佛,其他三向面上层龛内常见交脚菩萨与思惟菩萨,下层龛内大多为禅定佛,释迦苦修像时有出现。交脚菩萨与思惟菩萨大多对称分布于塔柱南、北向面(有时出现于壁面上部龛内),北魏时期,交脚菩萨大多置于阙形龛内(图2)。释迦苦修像一般出现于塔柱南向面下层龛,个别出现于西向面龛内。值得注意的是,第431窟塔柱南向面上层龛内为一禅定佛像,龛外两侧分别描绘佛传故事中的乘象入胎与逾城出家。北魏中期,洞窟南、西、北三壁中段,除了常见的千佛、说法图外,还流行佛传(初转法轮、降魔变)、佛本生(尸毗王、九色鹿王等)、因缘(难陀出家、须摩提女等),而北魏晚期至西魏,中心柱窟几乎没有此类故事图像。兴盛期窟顶前部人字披,一般描绘持莲花供养天人(或供养菩萨),后部平顶绘斗四莲花、飞天等(图3)。

图2 交脚菩萨 莫高窟第437窟中心柱北向面上層龛内 彩塑 北魏

图3 持莲花供养天人 第263窟前部人字披顶 壁画 北魏

图4 敦煌莫高窟第428窟内景 北周

北周莫高窟有4个中心柱窟,有第290、428、432、442窟,属于变异期。此期莫高窟共开凿14个洞窟,与前期相比,中心柱窟已经不再是主流洞窟。就塔柱形制及洞窟图像布局而言,变异期洞窟可谓丰富多样,4个洞窟几乎各不相同,难以归类。

北周第432窟塔柱正面以外的三面,仍采用上、下分层布局,可以视为前期主流洞窟的继承与发展。第442窟塔柱四面各开一龛,形制及壁面图像布局接近西魏第248窟。第428、290窟塔柱形制类似第442窟,但是壁面及窟顶图像富有特色(图4)。第428窟南壁前部人字披下描绘说法图一铺,中段描绘说法图、卢舍那法界人中像、经行佛等;西壁中段描绘说法图、涅槃变、二佛并坐像;北壁前部人字披下描绘说法图,中段描绘降魔变、说法图、经行佛等;东壁门南中段描绘萨埵太子本生、梵志摘花坠死缘、独角仙人本生故事;门北中段描绘须达拏本生故事。此窟四壁中段图像与传统明显有别,首先出现二佛并坐像、法界人中像等比较少见的题材,其次,本生故事画等开始延伸至东壁。第290窟图像的特殊性表现在窟顶(图5),窟顶前部人字披描绘佛传故事,自东披太子诞生起,至西披佛为诸大比丘说法止,后部平顶塔柱东上部描绘鹿野苑说法图,其他部分描绘莲花、飞天等。佛教故事画出现于洞窟顶部,意味着中心柱窟图像布局发生很大变化,预示隋代第302窟顶部图像的出现。

隋代时期,莫高窟共有101个洞窟,中心柱窟仅有第302、303、292、427窟,所占比例微不足道。中心柱窟的主流地位完全被覆斗式窟取代。初唐至晚唐,中心柱窟偶尔出现,总体衰微趋势十分明显。就图像布局而言,隋代中心柱窟仍与北魏以来的传统保持一定的联系,初唐以后则相去甚远,由此本文在探讨衰微期洞窟时,侧重分析隋代洞窟。依据营建时间,第302、303窟属于隋代洞窟第一期,第292、427窟属于隋代洞窟第二期。

隋代第一期洞窟特殊性既表现在塔柱形制,又表现于洞窟壁面图像布局方面。第302、303窟塔柱位于后部中央,呈须弥山状,上部有圆形七级倒塔,最下一级四龙环绕,上六级原有影塑千佛。下部为方形两层台座,上承倒塔,台座四面龛内主尊均为一佛(图6)。壁面仍是分段布局,上段为天宫伎乐,中段以千佛为主,下段为供养人等。第302窟南、北壁前部千佛下分别画药师佛与二佛并坐像,南、北西壁千佛中各开一重层龛,龛内主尊为一佛。窟顶前部东披描绘尸毗王本生、睒子本生等故事,西披描绘萨埵太子本生故事与福田经变,后部平顶存说法图一铺,其余不是原作。第302窟中心塔柱北面留有隋代开皇四年(584年)题记,对于研究相关洞窟的断代具有重要价值。第303窟四壁及窟顶图像保存较好。南壁中段千佛中央描绘经行佛一铺,西壁中段为千佛,北壁中段千佛中央描绘二佛并坐像一铺(图7),东壁门上及门南、北均有千佛。四壁下段除了男女供养人外,还有山石林泉人物、野兽等,显示出对山水画的特别兴趣。窟顶前部人字披描绘法华经变《普门品》,后部平顶中央为方井,四角绘禅定佛各一身(东北角一身毁),周围绘千佛。

隋代第292、427窟,属于第二期。两个洞窟塔柱正面及南、北壁前部各塑立佛一铺,塔柱南、西、北三面各开一龛,每龛有一禅定佛。壁面上段为天宫伎乐,中段以千佛为主,下段为供养菩萨或药叉等。第427窟南壁中段绘千佛,后部中央有卢舍那佛一铺;西壁中段绘千佛,中央有说法图一铺;北壁中段绘千佛,后部中央有说法图一铺;东壁门上及门南、北中段均描绘千佛。窟顶前部人字披与后部平顶描绘千佛。第292窟四壁中段均描绘千佛,窟顶前部人字披东披描绘千佛,西披中央开一浅龛,内画三世佛(已毁),龛外两侧描绘天王、神将、菩萨、弟子等。后部平顶残存部分千佛。两窟塔柱正面立佛与南、北壁立佛明显关联,由此削弱了其与塔柱其它三向面佛像的联系。

图5 第290窟中心柱正面与窟顶(局部)北周

图6 第303窟中心塔柱 隋代

图7 二佛并坐图像 第303窟北壁 壁画 隋代

图8 千佛图像 第427窟主室南壁与窟顶(局部)壁画 隋代

综上所述,北魏至隋代中心柱窟图像布局的发展、演变有如下规律:首先,中心塔柱由正面一龛、南西北三向面上、下分层开龛逐渐演变为四面各开一龛;其次,塔柱(及壁面)龛内的释迦苦修像、交脚菩萨像逐渐消失,与此同时,二佛并坐像、卢舍那佛、药师佛等逐渐出现于四壁中段醒目位置;再次,佛本生、佛传故事等起初流行于洞窟四壁中段,北周、隋代时期出现于窟顶人字披上;最后,窟顶人字披及平顶,前期常见供养天人(或供养菩萨)、天莲花等,到了隋代已被故事画、千佛、说法图等取代。可以说,北魏至隋代敦煌中心柱窟图像布局发生重要转变。

三、敦煌中心柱窟图像布局思想的转变

北魏至隋代,伴随中心柱窟塔柱形制、图像题材与布局的变化,洞窟图像布局思想有了引人瞩目的变化。中心柱窟图像布局可以划分为三大区域,即中心塔柱四向面、洞窟四壁中段与窟顶及四壁上段。中心塔柱正面图像以主尊坐佛(或立佛)塑像为中心,辅以菩萨、弟子等眷属人物。塔柱正面的佛像就位置、体量等而言,无疑也是洞窟主尊。

北魏至西魏时期中心柱窟十分盛行。关于此期中心塔柱四向面图像解读,学术界存在不同观点,分歧表现在龛内主尊的辨识以及塔柱四面龛内造像之间关系方面。塔柱正面龛内主尊绝大多数为倚坐说法佛,个别为趺坐说法佛或交脚坐佛。贺世哲认为,塔柱正面倚坐说法佛以及第254窟的交脚佛,表现的可能均为释迦牟尼佛,此佛与其它三向面的四身禅定佛一起表现释迦如来五分法身像。[3]赖鹏举则提出,中心柱正面造像与两侧前部的“念佛三昧”造像相呼应,而中心柱其余三面的上下龛造像表显千佛间代代相传的本质。[7]樊锦诗、马世长等认为除了第254窟塔柱正面龛内为交脚弥勒佛外,倚坐佛皆为倚坐释迦像,“中心柱四面龛内造像似乎与释迦‘出家’、‘苦修’、‘成道’、‘说法’各相有关,这符合禅观所要求的观佛传各相。塑思惟菩萨和交脚菩萨,则有静虑思惟,请弥勒解决疑难,求生兜率的意义。”[8]本文基本赞同此种观点,综观同时期各地石窟来看,释迦佛是最常见的主尊,敦煌应不例外,释迦佛本生、佛传以及相关因缘故事图像的盛行,也表明释迦佛信仰在此类洞窟中具有主导地位。此外,前两种观点也难以解释塔柱下层龛释迦苦修像与其他佛像的联系。

北魏至西魏,千佛以及位于千佛中部的说法图常见于南西北三壁,东壁一般仅有千佛,其间没有说法图。关于此期千佛图像的定名,第254窟主室四壁1235身千佛像中,783身旁边留有墨书佛名题记,据学者研究,千佛名号出自《过去庄严劫千佛名经》与《未来星宿劫千佛名经》。[9]四壁千佛名号中没有发现贤劫千佛。中心塔柱四面龛内的佛像与交脚菩萨像,很可能与贤劫千佛紧密联系,塔柱上释迦牟尼佛与弥勒菩萨可以视为贤劫千佛的代表。由此推测,此期三劫三千佛信仰在敦煌可能较为流行。莫高窟第251、435、288窟南、北壁人字披下分别描绘一跏趺坐佛,此两尊佛与塔柱正面龛内倚坐佛可能构成三世佛组合,分别是指过去燃灯佛(或迦叶佛)、现在释迦牟尼佛与未来弥勒佛。此种三世佛组合在北朝时期比较流行,虽然有别于三劫三千佛,但是就所表示的三世相承、前后一体的思想观而言,两种图像的性质比较接近。

北魏至西魏窟顶及四壁上段图像有着紧密的联系。顶部人字披常见持莲花的供养天人,后部平棋流行以斗四莲花、宝池、飞天与忍冬等组合。无论是供养天人手中、身边还是斗四莲池中的莲花,都不是普通的植物,而应视为“天莲花”,可以比喻为将生出天人(或菩萨)的神圣子宫。天界人物一般经历天莲花、莲花化生(或“变化生”)至天人的诞生过程。①关于天人经由变化生的诞生过程,吉村怜将其比拟为蝴蝶由“卵→幼虫→蛹→成虫”的蜕变过程。[日]吉村怜著,卞立强译《天人诞生图研究——东亚佛教美术史论文集》,上海古籍出版社,2009年,第124—136页。此期洞窟四壁上段均为天宫伎乐,天人在天宫内进行伎乐、歌舞等供养,生动呈现天界的美好景象。上述窟顶图像与四壁上段的天宫伎乐形成比较稳定的组合,本文认为,此种组合表现的是一种充满生机的天界系统图像。联系此期洞窟常见的交脚菩萨来看,这种天界或许与弥勒菩萨所在的兜率天宫有内在关联。

此期塔柱南、北向面上层常见阙形龛,其内主尊多为交脚菩萨(个别为思惟菩萨或交脚坐佛,如第288窟),身份应是弥勒菩萨(或弥勒佛,如第288窟),阙形龛应代表菩萨所在的兜率天宫。此种设计意匠可能源自四川汉代西王母天宫图像。[10]北魏时期洞窟四壁上段也会出现同样的阙形龛,大多出现在南、北壁,个别出现于东壁窟门上方,如第431窟,这些龛内的交脚菩萨应该均为弥勒菩萨。弥勒菩萨与天宫伎乐的组合可以追溯到克孜尔石窟的第77窟(右甬道外侧壁上段)以及第76窟(顶部)。②参见[日]宫治昭著,李萍、张清涛译《涅槃和弥勒的图像学》,文物出版社,2009年,第389—396页。第431窟弥勒菩萨所在位置也与克孜尔石窟第38窟一致。弥勒菩萨所在的兜率天宫内院,属于弥勒菩萨教化的净土,是北朝时期禅僧向往的主要归宿之处。如果临终可以往生该处,不仅可以请弥勒解决疑难问题,而且未来可以随弥勒下生,于龙华会下得度。

综合北魏至西魏中心柱窟图像布局来看,释迦佛及其教法继承者——弥勒菩萨成为此期的信仰中心,中心塔柱龛内外图像与洞窟壁面上的释迦佛本生、佛传等故事,突出强调释迦佛经历累世精进修行过程,最终降魔成道并说法度众事迹。在此基础上,延伸出过去、现在、未来的三世佛、三劫三千佛信仰。洞窟壁面上段以及窟顶图像属于天界系统,那里是禅修者向往的归宿地,可能与弥勒菩萨(乃至弥勒佛)信仰有着紧密的联系。

北周、隋代时期,敦煌中心柱窟先后进入变异期、衰微期,塔柱形制与洞窟图像题材、内容及布局都发生显著变化,图像布局思想随之变迁。

首先,塔柱形制开始简化,四面一龛开始成为主流,塔柱佛像组合也趋于简单,龛内多为倚坐佛或禅定佛。释迦苦修像基本消失。与此同时,佛传、本生故事图像由洞窟壁面中段醒目位置逐渐转移至窟顶人字披等处。这些变化似乎暗示传统释迦佛信仰的地位有所下降。

其次,弥勒菩萨图像及相关信仰开始衰微。北周第432窟四壁及窟顶图像原作已经无存,塔柱正面龛内为一倚坐佛,其余三面上下分层布局,下层开龛,上层塑像,除了西向面下层为释迦苦修像外,其他均为禅定佛像。阙形龛及弥勒菩萨像没有出现于此塔柱。北周其它三个中心柱窟内,弥勒菩萨图像仅出现在第290窟塔柱西向面圆券龛内,隋代四个中心柱窟内则没有出现。这些情况表明弥勒菩萨信仰远不如此前那样兴盛,甚至可以说已趋衰微。①唐代以后,弥勒经变比较流行,虽然其中也会出现兜率天宫内院,但是画面主体部分一般为龙华三会,凸显的是弥勒佛下生信仰,而非弥勒菩萨信仰。

再次,窟顶图像变化明显,传统天界系统图像逐渐消失,代之以佛本生、佛传、法华经变的《普门品》以及千佛等图像。北周第290窟后部平顶仍是传统的天莲花、飞天等图像,前部人字披则描绘情节丰富的佛传故事,始自于东披的太子降生,止于西披佛为诸大比丘说法。此外,塔柱正面上部还描绘鹿野苑说法图。隋代第302、303窟顶部在第290窟基础上进一步发展。第302窟顶部东披描绘尸毗王本生故事等,西披描绘萨埵太子饲虎本生及福田经变,后部平顶存佛说法图。第303窟东、西披描绘法华经变《普门品》,后部平顶除了禅定佛外,还有千佛。由此看来,北周至隋代,传统天界系统图像逐渐消失,与此同时,佛教故事、经变等出现在人字披上。伴随窟顶图像演变,洞窟四壁上段传统天宫伎乐图开始变化,与窟顶图像的关联也趋于瓦解。第290窟伎乐飞天已从天宫飞出,翱翔于天空。传统天界系统图像的消失,意味着僧人们可能不再把天界视为理想的归宿之地。

最后,二佛并坐像、卢舍那法界人中像开始出现在洞窟周壁中段醒目位置,千佛图像的面积也不断扩大,前者意味着法华、华严信仰等对中心柱窟图像布局产生较大的冲击,后者则可能被赋予新的内涵。北周第428窟中,卢舍那法界人中像与二佛并坐像分别出现于南壁、西壁中段。隋代第302窟、第303窟北壁各有一铺二佛并坐像,后者窟顶东、西披还描绘法华经变《普门品》,可以说,第303窟反映出浓郁的法华信仰。此外,第302窟南壁前部千佛下描绘一铺药师佛图像。

隋代第二期第292、427窟千佛图像不仅出现于四壁,也在顶部占据更大面积,后者窟顶全部为千佛(图8)。此期洞窟东壁千佛图像中还出现佛说法图。值得重视的是,北周、隋代敦煌洞窟四壁千佛间有的佛说法图留有方位佛题记。第419窟北壁佛说法图旁有题记“北方相□佛”, 应是指十方佛中的北方相德佛。第305窟南壁千佛间圆券龛下发愿文题记中有“宝相佛”,敦煌西千佛洞北周第12窟南壁佛说法图旁也有“南方宝相佛”题记。由此可见,此期敦煌十方佛信仰开始兴盛。莫高窟隋代4个中心柱窟顶部及四壁千佛(及相关说法图),虽然没有留下题记,但是很可能也与十方佛相关。隋代第292、427窟塔柱正面及南、北壁前部均有立佛塑像一铺,表现的仍应是传统三世佛组合。综上所述,隋代洞窟千佛图像表现的可能是三世十方佛,换言之,千佛图像内涵由传统的三劫三千佛转变为三世十方佛。

总体而言,北魏至隋代中心柱窟图像布局的演变,反映出敦煌地区大乘佛教信仰趋于多元化。

四、敦煌中心柱窟衰微的原因

佛教石窟形制及图像布局,与佛教礼忏、禅观等修法实践活动紧密关联,也和佛教思想及信仰潮流有内在联系。南北朝至隋唐时期,佛教礼忏、禅观方法不断发展,佛教思想及信仰也因时、因地而异。就敦煌中心柱窟而言,北魏、西魏时期的兴盛应与流行的“绕塔”经行以及“入塔观像”的禅观有关,图像布局呈现出此期主流的“释迦佛——弥勒菩萨”信仰。到了北周、隋代时期,从中原等地传入的佛教信仰对于敦煌洞窟产生不可忽视的影响。

右行(顺时针)绕塔,既是配合禅修的一种经行,又是积累福报、净化业障的方便法门。西晋法炬、法立所译《法句譬喻经》卷二,记载一则五百猕猴效仿罗汉造塔礼拜绕行,命终生天的故事。[11]中心柱窟顶部描绘的天界图像,也许可以理解为绕塔修行的一种果报。东晋佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》中多次提及“入塔观像”,入塔观像可以忏悔业障,也为禅观中“像观”的前提条件。后秦鸠摩罗什译《坐禅三昧经》具体记述了修法过程:“若初习行人,将至佛像所,或教令自往,谛观佛像相好,相相明了,一心取持,还至静处,心眼观佛像,令意不转。系心在像,不令他念……是谁像相?则是过去释迦牟尼佛像相。”[12]敦煌中心柱窟塔柱正面主尊及佛传、本生等故事图像大多也与释迦佛有关。鸠摩罗什译《思惟略要法》中,《观佛三昧法》提及的“像观”、“生身观”、“法身观”等,有助于具体了解此期流行的禅法。[13]

图9 法华经变(局部) 第420窟顶部东披 壁画 隋代

于寺院、石窟等道场中绕塔礼拜、入塔观像,应是北魏、西魏时期重要的修行方式,也可能是此期中心柱窟与寺院佛塔盛行的主要原因。据清代王昶《金石萃编》卷三十的《中岳嵩阳寺碑》记载,北魏太和八年(484年)生禅师在嵩山建嵩阳寺,其后弟子又造南塔,“塔殿宫堂,星罗棋布,内外图写本生……龛房禅室,侧□环绕……虔礼禅寂,六时靡辍,方为众圣万劫之灵场,八辈十方三世之苑囿也。”碑文中出现“塔殿”一词,表明此期佛塔在寺院中占有重要地位。“图写本生”,表明塔殿内外描绘此期流行的佛本生图像,“虔礼禅寂,六时靡辍”指明礼忏、坐禅是僧人精进修法的方式。此寺营建时代正值敦煌中心柱窟兴盛期,上述碑文对于理解中心柱窟形制、图像及其功能具有重要参考价值。

北魏、西魏时期,敦煌中心柱窟应与“虔礼禅寂”修行相关,窟内图像很可能是修持像观、生身观、法身观的对象。塔柱正面龛内主尊说法佛,为洞窟主尊,其相对高大的体量适应礼拜的需要。塔柱周壁及洞窟周壁图像根据绕塔观瞻的需要,进行布局。精心选择、描绘的佛本生、佛传、因缘故事图像,按照顺时针顺序组合,均处于视平线位置,有利于绕塔过程中的观瞻。沿顺时针绕塔方向的组合,使得中心柱窟塔身及周壁图像形成有机整体。敦煌中心柱窟内不太适合坐禅,禅僧“入塔观像”后应到其他禅窟内坐禅。

到了北周、隋代时期,随着中原等地佛教思潮、修行方法的传入,敦煌绕塔经行以及“入塔观像”禅观方法或许受到较大的冲击,与此同时,传统“释迦佛——弥勒菩萨”信仰也被多元化大乘佛教信仰逐渐取代。这种影响具体表现在两个方面,一方面,中心柱窟为了顺应新的需要,塔柱形制及洞窟图像布局不断演变,另一方面,模仿佛殿的覆斗式窟由于更能适应时代的需求,发展成为主流的洞窟。这些可能是导致敦煌中心柱窟衰微的主要原因。现以二佛并坐像等法华图像为例,进行具体分析。

隋代第302、303、419、420窟均受法华思想的影响。四个洞窟属于三种不同洞窟形制,有利于比较研究。第302、303窟属于中心柱窟,二佛并坐图像描绘于两窟北壁,第303窟顶部还描绘法华经变的《普门品》,受到法华思想的影响更加显著。第419窟前部人字披顶,后部平顶,西壁开一龛。龛外两侧上部描绘此期流行的维摩诘经变。窟顶前部人字披描绘法华经变《譬喻品》与萨埵太子本生故事等图像。后部平顶中央描绘弥勒上生经变等。第420窟为覆斗式窟,主室南、西、北壁分别开一龛。西壁龛内塑一跏趺坐佛,龛外两侧上部描绘维摩诘经变。四披以长卷形式主要描绘法华经变(图9),也有部分涅槃经变图像。图像制作的主要依据是鸠摩罗什译《妙法莲华经》与昙无谶译《大般涅槃经》。第420窟顶部四披法华经变与涅槃经变图像的组合经过精密设计,几乎融为一体,反映出设计者十分熟悉《法华经》与《大般涅槃经》思想内涵的联系。[14]

四个洞窟都以试图以图像反映此期流行的法华思想,第302窟在北壁千佛中加入二佛并坐像,第303窟人字披描绘法华经变《普门品》,以此进一步尝试表现更为丰富的法华思想。第419窟平面、顶部与前两个洞窟如出一辙,但是设计者似乎意识到中心塔柱带来的局限性,于是取消了塔柱,洞窟主尊直接置于西壁龛内,观者的视线不再受到塔柱的制约。第420窟设计者为了更加全面表现《妙法莲华经》的思想内涵,从而采用覆斗式窟形制。相比而言,第420窟比其它三个洞窟更适合法华思想的表现,从这一角度也可以发现中心柱窟的局限性。

法华思想对于中心柱窟形制的影响,可以追溯到北魏中期第259窟。对于第259窟后壁半中心塔柱的设计,似乎是中心柱窟的一种不成熟的形式。但是,从中心柱窟的源流来看,半中心塔柱并没有构成一个必要的环节,换言之,河西一带中心柱窟的产生过程中,不太可能经历半中心塔柱设计这一探索阶段。本文认为,这一非常规的设计,很可能与此窟造像中突出的法华信仰相关。①参见于向东:《五世纪二佛并坐像在敦煌与云冈石窟的表现》,《圆光佛学学报》2007年,总第11期。半中心塔柱龛内的二佛并坐像,可以作为法华三昧观想、礼拜对象。此外,鸠摩罗什所译《妙法莲华经》以及昙无蜜多译《佛说观普贤菩萨行法经》中,都强调读诵经典的重要性。由此可见,与“法华三昧”相关的诸多修持方法中,观想礼拜多宝佛塔与读诵经典受到特别的重视,而“绕塔”这一方法已退居次要地位。与第259窟相比,隋代洞窟关注的更多是法华义理思想,而非法华三昧禅观,因此,有的选择对中心柱窟进行改造,有的完全放弃此种窟型。

与敦煌石窟相比,云冈石窟更早受到法华思想等的影响,中心柱窟在云冈石窟第三期已经明显衰微,或许与此也有一定的关联。就总体而言,随着传统绕塔、禅观及相关佛教思想的转变,中心柱窟及寺院建筑群中佛塔逐渐失去传统的主导地位,与此同时,覆斗式窟及寺院中佛殿的地位不断提升。中心柱窟在不同地区的发展历程不尽相同,因此,对于各地中心柱窟的衰微原因仍需要具体分析。

[1]李崇峰.中印佛教石窟寺比较研究——以塔庙窟为中心[M].北京大学出版社,2003:237.

[2]赵声良.敦煌北朝石窟形制诸问题[J].敦煌研究,2006(5).

[3]贺世哲.敦煌图像研究·十六国北朝卷[M].甘肃教育出版社,2006:43-82.73.

[4]赵青兰.莫高窟中心塔柱的分期研究[G]//敦煌研究院编.敦煌研究文集——敦煌石窟考古篇.甘肃民族出版社,2000:211-293.

[5][美]阿部贤次.莫高窟第254窟的艺术和佛教实践活动[J].东方艺术,1991.总第20期.

[6]萧默.敦煌建筑研究[M].文物出版社,1989:44.

[7]赖鹏举.敦煌石窟造像思想研究[M].文物出版社,2009:41-142.143-144.

[8]樊锦诗、马世长、关友惠.敦煌莫高窟北朝洞窟的分期[G]//敦煌文物研究所编.中国石窟·敦煌莫高窟(第一卷).文物出版社、株式会社平凡社,1982:189.

[9]宁强、胡同庆.敦煌莫高窟第254窟千佛画研究[J].敦煌研究.1986(4).

[10]张善庆.河西石窟阙形龛溯源刍议[J].考古与文物.2012(3).

[11](西晋)法炬、法立译.法句譬喻经[G]//大正藏第4册,第590.

[12](后秦)鸠摩罗什译.坐禅三昧经[G]//大正藏第15册,第276.

[13](后秦)鸠摩罗什译.思惟略要法[G]//大正藏第15册,第299.

[14]郭祐孟.敦煌隋代法华主题洞窟初探[J].兰州大学学报(社会科学版),2006(4).

(责任编辑:吕少卿)

J315

A

1008-9675(2016)03-0066-07

2016-02-23

于向东(1972-),男,江苏盐城人,艺术学博士,东南大学艺术学院教授,研究方向:佛教美术史。

①

国家哲学社会科学基金项目“隋唐佛教图像与信仰研究”(15BZJ019)。