恋物以及救赎

——以造园为例析明清之际士人对“物”的态度转变①

付阳华(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

恋物以及救赎

——以造园为例析明清之际士人对“物”的态度转变①

付阳华(中国人民大学 艺术学院,北京 100872)

“物”的繁盛与晚明的社会奢侈之风、消费之尚桴鼓相应,成为彼此的因果。在晚明造“物”的劲潮中,园林营造是其中重要一类。晚明时期造园风气炽盛,然而当这种热潮进行到崇祯年间,士人面临着家国倾覆的政治境遇,其造园态度产生出异于他时的兴废之感。李肇亨于1646年夏天避兵火于天台山麓,仍不忘“庭无佳卉,坐鲜新声”,显示出画家对闲雅之物的“怀恋”已至于痴迷。祁彪佳在生命的最后几年造寓山园林,面临甲申亡国之际,园兴与园废,投射出了士人“恋物”和“救赎”的末世挣扎。

恋物;造园;明清之际;李肇亨;祁彪佳

“物”的概念模糊而多重,海德格尔用词源考证法认为,“物”的原始意义为“聚集”——“天地人神四重整体的汇聚”[1]。这样一来,“物”便有非常宽泛的外延令人难以把握。但海德格尔对于“物”还有过艺术作品本源的区分,即物可以分成三类:艺术作品、器具和纯粹的物[2]。“纯粹的物”指的就是无生命的自然物,从“纯粹的物”到“艺术作品”,是物逐渐人格化的过程。本文所提到的“物”倾向于“器具”与“艺术作品”,如鲍德里亚在《消费社会》中所讲到的“物”的时代,即强调物与人的关系,“物不仅对人形成压迫,还与人形成亲密的纠缠。”[3]

晚明手工业的发达和商业环境的繁荣使得“物”作为物件、器用、财货等客观物质的面貌异彩纷呈,对物的追求形成了自上而下的物质消费文化。明代应运而生地出现了一系列关于造物的论著,如午荣编的《鲁班经》(版本较多,约成化、弘治间,1465—1505年)、漆工黄大成的《髹饰录》(成书于隆庆年间1567—1572年)、高濂的《遵生八笺》(刊于1591年)、文震亨的《长物志》(成书于1621年)、计成的《园冶》(成书于1631年)、宋应星的《天工开物》(初刊于1637年)等等,延续到清代,还有李渔的《闲情偶寄》(1671年刊刻)、张岱的《陶庵梦忆》、《西湖寻梦》。这些书大致分为两类,一类是从“物”的一个种类,就技术性和物质性,陈述制作规矩、制度、仪式、工序、口诀等,另一类则是从一个阶层的视角,记叙物之情趣,特别对物的高下、雅俗进行评价。“物”的繁盛与晚明的社会奢侈之风、消费之尚桴鼓相应,成为彼此的因果。目前学者就晚明的奢侈之风、消费之尚进行了多层次的研究②参见巫仁恕:《品味奢华——晚明的消费社会与士大夫》,北京,中华书局,2008年;伊永文《明清饮食研究》,台北:洪叶文化出版,1997年;吴承明:《中国的现代化:市场与社会》,北京,三联书店,2001年;陈大康:《明代商贾与士风》,上海:上海文艺出版社,1996年。等等。,都脱离不了造“物”、与“物”趣的研究。“货物”、“礼物”、“舶来之物”、“古物”、“雅物”、“尤物”,“物”在不同的节令,不同的场域,连接不同的人群。其中士人更以自身的审美高度以及对社会的影响力在对“物”的创造、使用及评价中起着至关重要的作用。

张岱在《陶庵梦忆》中记载了吴中、杭州、南京等地的造物之盛:“吴中绝技:陆子冈之治玉,鲍天成之治犀,周柱之治嵌镶,赵良璧之治梳,朱碧山之治金银,马勋、荷叶李之治扇,张寄修之治琴,范昆白之治三弦子,俱可上下百年保无敌手”[4]20“吴中绝技”这些精美的“物”牵系着一系列的文化活动,士人在其中是重要的赞助者、购求者和传递者。张岱还提到西湖之游,不但要有楼船、园亭,还须有歌童、声伎,有书画作品[4]41“包涵所”,越人扫墓时,不但“袨服靓装,画船箫鼓”,而且还会“就其路之远近,游庵堂寺院及士大夫花园”[4]17-18“越俗扫墓”,也就是说,“物”的奢华紧紧地伴随着士人多样的文化活动。

在这股造“物”的劲潮中,园林营造是其中重要一类。园林营造更牵涉土地、钱财物质基础,更容纳有山水、建筑、植物、器物陈设以及诗文书画的题匾、楹联、张挂、收藏等各种艺术形式,所以往往是士人阶层特有的消费种类。曾任吴县令的袁宏道在他的文章中勾画出明中后叶吴地文人蓄养戏班、“竞节好游”,更喜构筑园亭的侈靡风貌[5]180-181。黄省曾《吴风录》:“至今吴中富豪,竞以湖石筑峙奇峰阴洞,至诸贵占据名岛以凿,凿而峭嵌空妙绝, 珍花异木,错映栏圃。虽闾阎下户,亦饰小小盆岛为玩。以此务为饕贪,积金以充众欲。”[6]祁彪佳《越中园亭记》序言记载:“越之君子,以为游息之物,高明之具,佳山佳水,领纳于斯,娱衷散赏,相率而为之。园之胜,遂与竞秀争流者,同一应接不暇”。[7]根据《越中园亭记》记载,在对于上虞、余姚、新昌、嵊县、诸暨、萧山六县还未作辑录的情况下,当时山阴、会稽两县尚存园亭已达180余处。

从这些记载中,我们可以领略晚明时期造园之盛。然而当这种造园热潮进行到崇祯年间,士人面临着家国倾覆的政治境遇,其造园态度产生出异于他时的兴废之感。当明代面临甲申亡国之际,园兴与园废,投射出了士人“恋物”和“救赎”的末世挣扎。

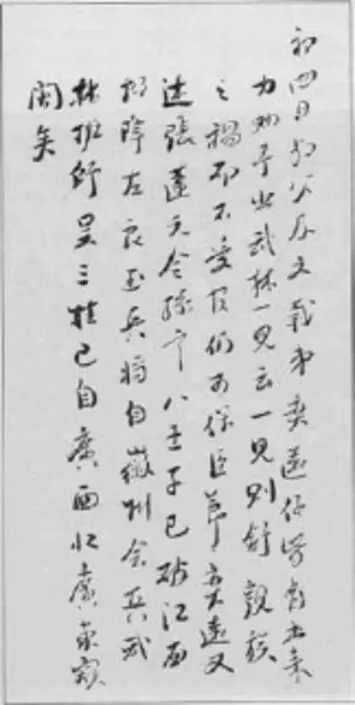

1646年,浙江嘉兴人李肇亨(1592-1664)与他的世交好友项圣谟(1597-1658)一起度暑,曾作小册,共绘六景,其中一册(图1)题句有:“丙戌伏日,归住螺溪,兵火之余,颇少还往,惟与易庵项子戏弄笔墨”。检阅历史,可知此前一年(1645)的四月,距离嘉兴不远的扬州和嘉定发生了惨烈的“扬州十日”与“嘉定三屠”,随后不久的闰六月,嘉兴也发生了屠城事件,称为“乙酉兵事”①乙酉兵事,指的是南明弘光元年(1645年)闰六月二十六日,在浙江布政使司隶嘉兴府进行的一次大规模屠城。闰六月初五,剃发令到嘉兴,闰六月初六,嘉兴民众揭竿起义,推在乡的明翰林学士屠象美、明兵科给事中李毓新主其事,降清的明嘉兴总兵陈梧反正任大将军指挥义师,前吏部郎中钱棅助饷,张起反清复明的旗号。二十六日城陷,清兵屠城,居民除年轻妇女被清军大批掳掠和一些僧人幸免外,几乎全遭屠杀,史称嘉兴之屠或称乙酉兵事。义师失败三年后,吕留良至嘉兴,所见仍是荒凉残破,面目全非,有诗云:“兹地三年别,浑如未识时,路穿台榭础,井汲髑髅泥,生面频惊看,乡音易受欺,烽烟一怅望,洒泪独题诗”。参见:嘉兴市志(上)[M].北京: 中国书籍出版社.1997:35-36.“清兵占领嘉兴与‘乙酉兵事’条”。。李肇亨与项圣谟在1646年夏天的“兵火之余”避居天台山麓的螺溪,无疑是为了躲避南下的清军。而这一年的夏天,就在李肇亨绘制这个册页之际,清军已占领绍兴、金华,直逼福建,天台山附近的螺溪也在军队的辐射范

图1 李肇亨,书画合璧六景册之一 25.3x28.3cm,1646年

图2 李肇亨,书画合璧六景册之二

图3 李肇亨,书画合璧六景册之三

围之内。在这样紧迫的环境下,李肇亨怎能无动于衷?他作于1646年的这套山水册页,虽曰闲居度暑,处处流露出流亡士人的悲情。在此册中的另一幅画(图2)描绘了一个凭栏远眺的人物,正手扶栏杆,仰头眺望大江对岸。画家特意勾画出激流的江水以及长满焦墨树苔的倒悬的山崖,展示出画面人物内心的激荡与不平。题诗中所写是对画面的叙述:“断霞明灭射澄波,石壁空青水气多。手拍栏杆思往事,浩歌情态未消磨。棲苴生悲,黍离增感,偶然落墨,情见乎词,醉鸥。”“手拍栏杆”的画中人内心正是黍离之悲。再一幅(图3),李肇亨描绘了一片江南的秋季美景,却在题跋《鹧鸪天》的最后一句说:“江乡好片秋清处,只恐哀鸿未可招。”并释义道:“水村风物,妙在初秋,寇盗未宁,人多离散,故有哀鸿之叹也。时丙戌立秋前五日,醉鸥。”两幅连缀,那“手拍栏杆”的人物以及“哀鸿”的强调,极易令人联想到南宋爱国词人辛弃疾那首著名的《水龙吟•登建康赏心亭》:“落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会、登临意。”不但与哀鸿飞临的秋景是一致的,就连此时此刻北望江淮,效力无由,中原疆土,收复无日的愁与恨也是一致的。

图4 李肇亨,书画合璧六景册之四

图5 李肇亨,书画合璧六景册之五

但回看第一册的题跋,我们发现了一个问题。在册页的题跋中,感叹了“兵火之余,颇少往还”之后,画家笔锋一转,似乎对目前的居住环境有所不满。他特别提到:“庭无佳卉,坐鲜新声”,环境的萧条于他们的“闲居妙境”少了很多情调。在生灵涂炭,江南一片横尸遍野的乙酉(1645)、丙申(1646)年,这样的论调无疑让人唏嘘,但从中也可窥见晚明奢华习气在一个士人的身上留下了多么深刻的印痕。在绘制此册的丙戌年(1646),李肇亨已是55岁的中年人。毕竟,李肇亨乃明太仆少卿李日华之子。其父精于鉴赏,世称博物君子,在晚明的士人群中,声名仅次于董其昌。在上述册页中,李肇亨还记起了自己嘉兴春波里的宅第,曾经和梅花道人吴镇的故居“笑俗陋室”比邻(图4),自己家中收藏的的黄公望长卷有三十尺(图5):“我家所藏大痴长卷,展之满三十尺。”并且笔墨精妙,堪称极品。的确,李氏父子收藏宏富,并在嘉兴拥有数处园居和别墅[8],偃松堂、嘉树堂、宕雪轩、美荫轩、写树斋、清樾堂、味水轩都曾出现在他父亲李日华的日记中。李肇亨在明末就是在这样的环境中生活,他还曾经参与到父亲选址建园的活动中:万历四十四年五月六日,李日华曾带着儿子李肇亨和一个朋友去看一个范家废宅,那所宅子本是要出租的,肇亨显然很喜欢那里的环境,所以当主人家表示想把它卖掉时,他就力劝父亲买下,李日华犹豫不能决[9]。清初朱彝尊(1629-1709)选诗时,在《静志居诗话》中这样记载李肇亨所居之地的园子:“吾乡鲜岩壑之胜,然园亭之参错,水木之明瑟,舟楫之沿洄,纵游览所如而不倦。万历以来,承平日久,士大夫留意图书,讨论藏弆,以文会友,对酒当歌,‘鸳社’之集,谭梁生偕会嘉和之,先后赋诗者三十三人,事未百年,而闾阎故老,已莫能举其姓氏。玉杯锦席之地,皆化为宿草荒烟,惟李氏写山一楼,尚未椒飞粉落,宛然灵光之在鲁。”[10]605他感叹晚明的“玉杯锦席”奢华之地,到清初已经化为“宿草荒烟”,而李肇亨的写山楼幸而得存,堪比劫后余生的西汉鲁灵光殿。

在战乱中避居,仍不忘“庭无佳卉,坐鲜新声”,我们只能将之理解为画家对闲雅之物的一种“怀恋”以至于痴迷。晚明陈继儒《小窗幽记》中说:“门内有径,径欲曲;径转有屏,屏欲小;屏内有阶,阶欲平;阶畔有花,花欲鲜……”[11]这一切环环相扣,不可或缺,已成为士人居所的必要场景,所以难怪李肇亨对“庭无佳卉,坐鲜新声”有所不满,因为他前半生所过的士人雅居生活,已成为惯性。

晚明造园成痴成癖者,还有祁彪佳。

祁彪佳(1602-1645年),字幼文,号世培,别号远山堂主人。他在明亡前夕营建寓园的过程,通过一系列日记、文章、诗歌以及图画保留下来很多资料。除了日记中常常提到建园进程以及构思之外,祁彪佳还特意为寓园编写了《寓山志》,其中包括王思任、张岱等时人写给寓山园林的文章、陈国光所画的两幅《寓山图》以及祁彪佳自己所阐释寓山诸景的《寓山注》,另外,还有亲友题咏、吟诗等,可谓洋洋大观。寓园的营建始于1635年,终于1645年,恰在明末的十年,也恰是祁彪佳以自沉为结局的生命的最后十年。他作为晚明二品官员(曾任苏松巡抚),同时也是著名的藏书家、戏曲理论家,建园的始末纠缠着明末家国倾覆的惶恐与抉择,别具一番末世的“恋物”情思。

在《寓山注》的序言中,祁彪佳已经意识到自己对修建园林的执著,并将这种执著自称为“病”、“痴”、“癖”:“卜筑之初,仅欲三五楹而止,客有指点之者,某可亭,某可榭,予听之漠然,以为意不及此。及于徘徊数四,不觉向客之言耿耿胸次,某亭某榭果有不可无者。前役未罢,辄于胸怀所及,不觉领异拔新,迫之而出。每至路穷径险,则极虑穷思,形诸梦寐,便有别辟之境地,若为天开。以故兴愈鼓,趣亦愈浓,朝而出,暮而归,偶有家冗,皆于烛下了之。枕上望晨光乍吐,即呼奚奴驾舟,三里之遥,恨不促之于跬步。祈寒盛暑,体粟汗浃,不以为苦,虽遇大风雨,方未一日不出。摸索床头金尽,略有懊丧意,及于抵山盘旋,则购石庀材,犹怪其少。以故两年以来,囊空如洗。予亦病而愈,愈而复病。此开园之痴癖也。”[12]150“寓山注”祁彪佳仿佛在经营一篇宏大文章,或者构思一个巨幅,不但前期谨慎选取、采纳方家建议,而且在施工过程中,走访越中诸园,写下《越中园亭记》,在造园中亲力亲为,耗费体力、财力,亦不断耗费脑力构思,“极虑穷思”,以至于“形诸梦寐”。得到灵感之后,还有“若为天开”之叹。连续不断的构思—营造—构思,让日常生活中的其他事情都“不足挂齿”。虽然在理智上,他知道钱财将尽,捉襟见肘,但一到寓园,却控制不住又拓展购材,倾力而为。而这一切,他都有自知之明,还自责自疚,特别显示出一种痴迷和病态。他自己也将此行为说成是“病”而“愈”,“愈”复“病”。他将这种“病”自觉地分为“痴”和“癖”两个层次:“丘壑有静缘,真宰每获惜,解会非其人,不易言开辟。胎因要以痴,圆果要以癖,运之勇猛心,鸿蒙便可劈”①建造寓园的构思过程中,祁彪佳过访横山草堂的主人邦玉,写诗《予初开寓山,便闻横山草堂之胜,神往久之,己卯冬月,始获登览,与主人邦玉各述开山缘起,诗以纪之》。见祁彪佳.远山堂诗集.五言古, 祁氏东书堂本:20.。在佛教中,“痴”是指心性迷暗,是诸烦恼的起因,祁彪佳排除各种外部阻碍,超越内心的道德提醒,执意筑园可谓痴;癖是对事物的偏爱成为习惯,恋物成癖,前文所述李肇亨于国破之际仍然念念不忘“佳卉”、“新声”便是积习已深,而祁彪佳显然明白自己一步步走向偏执。

初开寓山,祁彪佳便将之视为自身与寓山交流的开端,称之为“解会”。他的诗《卜筑寓山闻何芝田开果园奉寄》:“鸿蒙辟川岩,缺陷犹未补。补之以人工,开山我做主。林壑秉清淑,静者乃能取。尔我抱奇癖,夙志在老圃。搜剔穷幽危,刻削化腐朽。赤日汗如浆,盘旋而伛偻。奈何致胼胝,乐此不为苦。苔面洗新痕,石色蒙太古。亭开四面山,山山献笑舞。委道接长松,小阁藏平坞。亦可受烟霞,非但蔽风雨。……”[12]220,长松委道,平坞烟霞,体现出祁彪佳所建寓山园林对自然景观的借景,造园之兴致,他称之为与好友何芝田一起所抱有的“夙志”和“奇癖”。

图6 陈国光,寓山图 上

图7 陈国光,寓山图 下

从祁彪佳日记大致可以看出,祁氏造园的时间主要集中在1635(乙亥)年冬到1637(丁丑)年夏,大概分为3期。第一期,1635冬到1636夏,建造寓山草堂、志归斋、静者轩、友石榭、远阁等居室建筑。第二期,1636冬到1637春,疏通道路,园林初成。1637春夏之交,开辟农圃,名为丰庄、豳圃;零星时间建造了溪山草阁、(1637年11月定址,12月30日竣工),八求楼(1639年)、抱瓮小憩等[13]。

图8 祁彪佳最后的日记手稿

值得注意的是,在园林初步建成之后的1638年,祁彪佳邀请陈国光(字长耀)为他作《寓山图》(图6、图7《寓山图》2幅),将他心心所系的寓园绘制出来,所以我们今天通过图画可以更形象地了解寓山园林(图8,寓山效果图,孟伟明绘)。画家在图后的跋中写道:“先生《寓山志》成,播之海内,几属展览,靡不神往,如听渔郎口中述语,恨不身际其间。然而丘壑台榭,映带纡回,各有条理,诗有未尽。余负不敏,敢点染名山,然或同志阻于问津者,阅此,而复读诸题咏,其与先生均有此乐也已。崇祯戊寅春日写并跋于密园之壑舟”。可以相互印证的是,在这一年中,祁彪佳在他的日记《自鉴录》正月十六日写道:“十六日稍霁午后雨。陈长耀至寓山画图,蒋安然为之指画,予以意中所欲构之景,如回波屿、妙赏亭、海翁梁、试莺馆、八求楼,令长耀补之图中。”[13]481我们可知,陈国光绘制这《寓山图》的时间是1638年的正月十六,绘制时,不但将1638年正月前寓园所修建的部分绘出,而且在祁彪佳的授意之下,还绘制了多处“欲构之景”。从图中可以看到,在丰庄和豳圃之间是寓园的出入口,“欲构之景”集中在出入口附近,在寓园的东北外围。而寓园和外界的交通是赖以水路的,踏香堤将让鸥池一分为二,环绕池水,有试莺馆、海翁梁、水明廊、芙蓉渡、妙赏亭、回波屿诸景。这中间坐北朝南的“四负堂”是一个规模较大的建筑,其名称承载着此时祁彪佳于政治和道德上背负的歉疚。

伴随着建园的活动,祁彪佳并非不闻动荡的时局,毋宁说他在用造园的疯狂行为掩盖自己面对时局的无能为力。在崇祯九年(1636)、十年(1637)祁彪佳的日记中不断有关于国家动荡的军事危机的记载。崇祯九年(1636)的正月十四日“午后邀族中尊长子弟酣饮尽醉,时游人玩灯骈肩接踵,有太平之乐。而先一日闻友人陈璧生自和州归,言州城已为流贼所破,马讷斋举家被害,吾辈瓮处南偏已有怡堂之虑矣。”[13]326祁彪佳在此一篇中特意将十四日的众人“酣醉”以及游人的“太平之乐”与前一日所闻之愈烧愈近的战火并提,而他已经意识到这些享乐恰如“怡堂”燕雀。他似乎试图塑造一个在众人皆醉时独自清醒地观看身处险境而不自知的大众情态的自我形象。这种感受在接下来的日记中不断发酵,但并没有影响他于正月赏灯、游园、种兰、造园。特别是十六日“传流寇已渡长江,相顾踌躇”,而十七日仍至寓山“累石成峰”。九年二月十一日,日记中又记载他与诸友相聚:“晚秉烛深谈,金如所以规予者切中膏肓,令人通身汗下。”[15]332就是这个王朝式(字金如)在崇祯十年二月二十日,又指摘祁彪佳“负君、负亲、负己”,而祁彪佳更自认为“负友”,寓园的重要建筑“四负堂”便以此得名:“名四负堂,以志吾过”。赵园先生认为他的日记与实际建园过程中呈现的这种“愧而不悔,悔而不改”的态度值得玩味[14]。

陈国光在图中题跋用了“渔郎”、“问津”诸词,让人联想到逃世隐居者的桃花源。研究者曹淑娟分析:“寓山之外有烽火,寓山之内有烟霞;寓山之外权势倾轧、变乱四起,寓山之内飞丹流翠、水石相安;寓山之外灾荒交作、百姓流离,寓山之内丰庄豳圃、农桑自足。出入于寓山内外,只一步便是乱世与桃源的分野。”[15]这种解读基本可以回答祁彪佳何以造园成痴,但祁彪佳的“桃花源”最终成为自己的葬身之地,没有桃花源的浪漫,却有为自己营建生圹的悲壮。1645年5月,南都失守。闰6月,杭州失守,清师以书币征聘,祁彪佳不应,初五日夜,祁彪佳于寓园梅花阁前自沉身亡。闰六月初四日的日记是他的最后一篇日记(图9 祁彪佳日记手稿),其中字句呈现出他对此年军事力量以及时事的理智而清晰的分析。

图9 据两幅寓山园景图所绘寓园俯瞰平面图,孟伟明制

早在寓园初步建成之时,祁彪佳便将他的“园痴”扩散到身边的人。1638年的正月十三,“与董天孙、蒋安然偕儿辈至寓山,游人杂沓,几无容足处。从六竹庵登舟看西泽社众迎神,散去,山中游人更盛,予辈于读易居纵观之,值道瞻侄与赵应侯来,留之小酌。及晚,予与二友荡舟听止桥下。归同赵应侯小酌”[14]480。这段话证明,张岱所说越人扫墓途中都能“就其路之远近,游庵堂寺院及士大夫花园”所言不虚。而祁彪佳所作《秋夜与陈自喾坐月远阁》、《寓山游吟•寓山仕女春游曲》、《立夏日谢简公诸公社集寓园》等诗篇[12]220-231说明祁彪佳在营建寓园之后,与友人在其间的文化活动。

1645年南明政权时期,陈子龙曾经上疏斥责南明王朝臣民在如此板荡之际还能“清歌漏舟之中,痛饮焚屋之下”[16],其实勾画出明亡之际士人仍然沉湎物恋、贪图感官快乐的病态样貌。祁彪佳所建寓园,李肇亨之念“庭无佳卉,坐鲜新声”都可位列其中。这让人联想到晚明袁宏道提出的“五快活”,在尽数各种物质与精神享乐之后,提出第五种快活:“然人生受用至此,不及十年,家资田产荡尽矣。然后一身狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻,五快活也。”[17]直到朝不保夕之时,仍然能够以“快活”处之,袁宏道对于物欲享受的结果可谓一语成谶,亦不知李肇亨和祁彪佳是不是也在最后的“物恋”中体会到了别样的快活?

生活于晚明的袁宏道深谙佛禅思想,第五种快活成为他对晚明奢华物质生活的谶语。他去世的三十多年后,国家倾覆,社会对“物”的留恋以及态度,呈现出了另一种境界。

在明末,像祁彪佳这样营园的例子并不唯一。崇祯十年、十一年,时任礼部尚书的倪元璐(字汝玉,绍兴上虞人)也在营建他的园林。“尚书晚筑室于绍兴府城南隅,窗槛法式,皆手自绘画,巧匠见之束手,既成,始叹其精工。”[10]612倪元璐患有目疾,曾经用程君房、方于鲁所制墨涂壁,可见其奢侈。他营造的衣云阁,飞阁三层,向外望去,万壑千岩尽收眼底,视野极好。当他的老师黄宗周来访时,他将衣云阁“施以锦帏,张灯四照”,但黄道周指责他:“国步多囏,吾辈不宜宴乐。”他回答说:“会与公诀尔”[10]612,之后北上,在甲申城破时便殉国了。明末建园的还有在南明任兵部尚书的瞿式耜,他于明末建东皋草堂,1650年被俘就义;崇祯九年大将军卢象升建湄隐园,两年后死于阵前;大约在甲申、乙酉年,吴梅村则请张涟(字南垣)为他建造梅村。梅村原是明吏部郎王世骐的别墅,名贲园,又名新庄,吴伟业在原址基础上拓展新建而成,有乐志堂、梅花庵、娇雪楼、鹿樵溪舍、榿亭、苍溪亭诸胜。吴伟业梅村别墅的建筑也费时颇长,旧学庵约成于崇祯十四(1641)年,而鹿樵溪舍则在顺治十四(1657)年[18]116。

其实,对于“物”的过度重视早在嘉靖时期已经受到批判。明代器物所反映出来的奇技淫巧被称为“物妖”。王士性(1547-1598)称对物的迷恋和收藏风尚的引领以苏州为中心,在嘉靖、隆庆、万历朝兴盛起来。他特别提到“至于寸竹片石,摩弄成物,动辄千百文缗,如陆子匡之玉、马小官之扇、赵良璧之锻,得者竞赛,咸不论钱,几成物妖,亦为俗蠹”[19]。“物妖”一方面折射出明代社会的长物之好到奢靡之风催动下的艺术市场的繁荣,另一方面也反映了晚明社会的恋物之风。“物妖”这个词含有多层可解读的意义:首先,“物”之本身精美,巧夺天工是其物质性的第一层含义。其次,工匠能以鬼斧神工之技能赋予“物”以灵魂和精神,才能活化“物”为“妖”;再次,妖既有精美的一面,更有怪异、邪恶的一面,在这个层面上,“物”让人费尽心思、让人沉迷,并引起整个社会不惜金钱的收藏之风甚至恋物之癖,是“物”折射出来的人类的“怪现象”,所以作者最后称之为“俗蠹”,也就是说物质之风膨胀、侵夺、损害了社会的人力、财力。

张岱在《陶庵梦忆•越人扫墓》中记载,杭州将沦陷之时,绍兴府已不再是昔日的繁华,“乙酉方兵,划江而守,虽鱼艖菱舠,收拾略尽。坟垅数十里而遥,子孙数人挑鱼肉楮钱,徒步往返之,妇女不得出城者三岁矣。萧索凄凉,亦物极必反之一。”[4]17-18“越人扫墓”所述物态的凄凉和前文的浮靡形成对比,但作者称之为“物极必反”之一端。其实,这种思想贯穿着张岱在清初所作的很多散文。他在《陶庵梦忆》中介绍了西湖楼船奢华之后,提到“穷奢极欲,老于西湖者二十年。金谷、郿坞着一毫寒俭不得,索性繁华到底,亦杭州人所谓‘左右是左右’也”。[4]41“包涵所” “左右是左右”意即反正就是这样了,事已至此,明知不对,仍然索性以意为之,也就是他意识到这种“繁华”即将“到底”。而这种急转而下的写法跟袁宏道的第五种“快活”又何其相似。经历了易代之后的张岱回忆了西湖之游的繁华,又不无自嘲地说:“咄咄书空,则穷措大耳”。但从中我们听到了一种轻松,毕竟“繁华到底”的结局已经呈现。

明清之际士人的造园,由于易代之乱,多以园废人亡为结局。虽然清代士人依旧延续了造园的文化活动,但相比晚明收敛很多。清代冒襄的水绘园特为遗民戴本孝兄弟建造碧落庐,姜实节居住的艺圃是先辈留下的园林式住宅,由于其父姜埰嗜枣,他筑造思嗜轩以寄托哀思。徐枋更是离开了祖业二株园,流落多年才建起涧上草堂。而明遗民话语中“土室”、“牛车”之语往往成为寄予忠贞道德的载体。

张岱在《陶庵梦忆》的序论中言明了明清之际士人对“物”的前所未有的体验。“然瓶粟屡罄,不能举火。……因思昔人生长王谢,颇事豪华,今日罹此果报:以笠报颅,以篑报踵,仇簪履也;以衲报裘,以苎报絺,仇轻暖也;以藿报肉,以粝报粻,仇甘旨也;以荐报床,以石报枕,仇温柔也;以绳报枢,以瓮报牖,仇爽垲也;以烟报目,以粪报鼻,仇香艳也;以途报足,以囊报肩,仇舆从也。种种罪案,从种种果报中见之。”[4]序论他在“瓶粟屡磬”的情况下,感受食品匮乏的逼迫,对昔日奢华做以救赎式的反省。对国破家亡、深陷穷困的现状,他归结为“因思昔人生长王、谢,颇事豪华,今日罹此果报。”紧接着,列举了一系列以实际生活“物”品为线索的例子,从衣、食、住、行等物质基础对以前的生活进行了颠覆。恰恰是这样,张岱似乎感受到了一种平衡。作为明遗民,张岱抒发了一种和一般黍离情结不同的感受,这种感受来自对晚明奢华的救赎。

[1]海德格尔演讲与论文集[M].孙周兴,译.北京:三联书店,2005:172.

[2]陈嘉映.海德格尔哲学概论[M]. 北京:三联书店,1997:240.

[3]鲍德里亚著,刘成富等译.消费社会[M].南京:南京大学出版社,2000:67.

[4][清]张岱.陶庵梦忆[M].北京:中华书局,2007.

[5][明]袁宏道.园亭纪略[G]//袁宏道集笺校[A].上海:上海古籍出版社,1981.

[6][明]黄省曾.吴风录[G]//续修四库全书.史部.地理类,上海:上海古籍出版社,2002:790.

[7] [明]祁彪佳.越中园亭记.胡恒题序[G]//祁彪佳集(卷八).上海:中华书局. 1960:171.

[8]万木春.味水轩里的闲居者[M].杭州:中国美术学院出版社,2008:15.

[9][明]李日华.味水轩日记[M]//自万木春.味水轩里的闲居者.杭州:中国美术学院出版社,2008:19.

[10][清]朱彝尊.静志居诗话[M].北京:人民文学出版社,1990.

[11][明]陈继儒.小窗幽记:卷6“景”[M].郑州:中州古籍出版社,2008:223.

[12][明]祁彪佳.祁彪佳集[M],上海:中华书局,1960.

[13][明]祁彪佳日记.山居拙录[G]//历代日记丛钞(7).北京:学苑出版社,2006:393-475;曹淑娟.流变中的书写[M].台湾:里仁书局,2006.

[14]赵园.废园与芜城[M]. 北京:人民文学出版社,2009:61.

[15]曹淑娟.孤光自照——晚明文士的言说与实践[M].天津: 天津教育出版社,2012:267

[16]明史.列传第165[M]. 北京:中华书局,1974.

[17][明]袁宏道.龚惟长先生[G]//袁宏道集笺校.上海:上海古籍出版社,1981.

[18]冯其庸、叶君远.吴梅村年谱[M].北京:文化艺术出版社,2007:114-119.

[19][明]王士性.广志绎[M].北京:中华书局, 1997:33.

(责任编辑:梁 田)

J509

A

1008-9675(2016)03-0054-07

2016-03-02

付阳华(1975-),女,河南人,中国人民大学艺术学院副教授。研究方向:中国美术史。

①

中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)重点项目成果(16XNA012)。