宝石鲈(♂)、淡水黑鲷(♀)及其杂交子一代的形态差异分析

林婷婷,姚素媛,舒 琥,李 强,刘伟顺,刘忠强

宝石鲈(♂)、淡水黑鲷(♀)及其杂交子一代的形态差异分析

林婷婷1,姚素媛1,舒 琥1,李 强1,刘伟顺2,刘忠强2

(1.广州大学生命科学学院,广东 广州510006;2.广州市番禺农业科学研究所,广东 广州511450)

摘 要:利用聚类分析、主成分分析和判别分析方法对宝石鲈(Scorturm barcoo)、淡水黑鲷(Hephaestus fuliginosus)及其杂交子一代胜斑的形态学差异进行分析。结果表明,胜斑在体色上较偏向于母本淡水黑鲷;卡方分析结果显示,3种鱼在可数性状上差异不显着;聚类分析结果表明,宝石鲈、胜斑先聚为一类,再与淡水黑鲷聚为一类;主成分分析结果显示,胜斑与宝石鲈的重叠区域比胜斑与淡水黑鲷的重叠区域要大,主要差异体现在主成分1负荷值较大的12个参数上;运用判别分析建立3种鱼的函数,结果表明3种鱼的综合判别率为98.2%。3种多元分析结果均表明胜斑在形态上比较偏向于父本宝石鲈。

关键词:宝石鲈;淡水黑鲷;杂交子一代;形态差异

宝石鲈学名高体革鯻(Scorturm barcoo),隶属鲈形目(Perciformes)鯻科(Terapontidae)革鯻属(Scortum),原产于澳大利亚,肉质细嫩鲜美。我国于2001年引进宝石鲈苗种进行养殖并获得成功,目前已成为养殖热点品种之一[1]。同属于鯻科的淡水黑鲷,学名厚唇弱棘鯻(Hephaestus fuliginosus),属于弱棘鯻属(Hephaestus),是一种营养价值高、味道鲜美且适应能力强的经济鱼类[2]。2003年,广州市番禺农业科学研究所利用宝石鲈(♂)与淡水黑鲷(♀)杂交选育出的子一代(称为胜斑)肉质优良、生长速度快,且可长途运输[3],具有潜在的开发价值和广阔的推广前景。

迄今为止,国内有许多学者运用传统形态学和多元分析方法对不同鱼类及其杂交子代形态差异进行分析,如尼奥鱼[4],斑鳢(Channa maculata)与乌鳢(C. argus)[5]、翘嘴鳜(Siniperca chuatsi)与斑鳜(S. schezeri)[6]以及滇池金线鲃(Sinocyclocheilus grahami)与西畴金线鲃(S. xichouensis)的杂交[7]等。然而,对淡水黑鲷和宝石鲈的研究则多集中在其生长发育和养殖技术方面[8-10],对宝石鲈(♂)与淡水黑鲷(♀)杂交后选育出的子一代胜斑的研究尚未见报道。本研究利用传统形态学方法和多元分析方法对胜斑及其亲本宝石鲈、淡水黑鲷之间进行形态差异分析,揭示胜斑与其亲本之间的亲缘关系,找出差异较大的形态特征,为鯻科鱼类杂交育种、种质鉴定以及胜斑的养殖推广提供基础资料和理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验材料

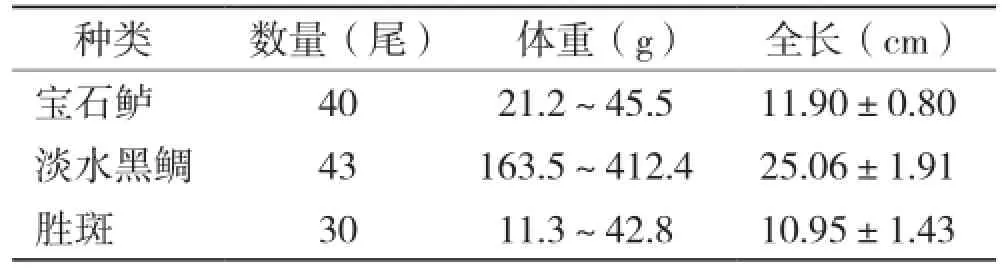

供试的宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑于2012年1月至2013年1月采自广州市番禺区农科所,随机选取体型正常、体表无伤的鲜活个体113尾,其中宝石鲈、淡水黑鲷、胜斑分别为40、43、30尾。宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的全长和体重如表1所示。

表1 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的全长和体重

1.2 试验方法

对供试鱼进行观察,比较体色和体型特征。采用电子天平称量(精确到0.1 g)所有样本的体重,采用电子数显卡尺(精确到0.01 cm)进行传统形态学数据和框架数据的测量,获得了113尾鱼共4 407个数据。传统形态学数据包括可数性状和可量性状共39项,可数性状包括背鳍棘数、背鳍条数、臀鳍棘数、臀鳍条数、胸鳍条数、腹鳍棘数和腹鳍条数7项;可量性状包括全长(TL)、体长(BL)、体高(BD)、体厚(BW)、头长(HL)、头高(HD)、吻长(SL)、眼径(ED)、眼间距(ES)、尾柄长(CL)、尾柄高(CD)等11项;框架参数共有21项(D1-2、D1-3、D1-4、D2-3、D2-4、D3-4、D3-5、D3-6、D4-5、D4-6、D5-6、D5-7、D5-8、D6-7、D6-8、D7-8、D7-9、D7-10、D8-9、D8-10、D9-10),测量定位点如图1所示。

图1 框架参数测量的定位点示意图

1.3 数据分析

1.3.1 可数性状分析 对宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的7项可数性状进行卡方分析,采用卡方分析方法中的多个样本率分析检验其差异显著性。

1.3.2 可量性状和框架数据分析 为消除宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑鱼体不同规格大小对参数差异分析的影响,将所有形态学可量性状和框架参数分别除以各自体长,予以校正,得到的10个可量性状参数和21个框架参数的比例值用于多元分析。多元分析采用聚类分析、主成分分析和判别分析。其中聚类分析采用系统聚类的最短距离法;主成分分析得到9个形态综合指标,计算其贡献率和累积贡献率,并由主成分1对主成分2作散点图判断其差异性;判别分析采用逐步判别法建立3种鱼的判别函数,并计算其判别准确率。判别准确率的计算公式为:

式中,O为该种鱼判别正确的尾数;M为该鱼的实际尾数;N为判入该鱼的尾数。

式中,Ai为第i种鱼判别正确的尾数;Bi为第i种鱼的实际尾数;n为鱼的种数[10]。

所有参数经Excel和SPSS11.3软件处理。

2结果与分析

2.1外部形态分析

宝石鲈和淡水黑鲷形态差异较为明显。宝石鲈体形呈纺锤形,扁圆,背高,头部比例较小,体色银亮,鱼体一侧或两侧有一个或多个椭圆形的黑色斑块,黑斑的数目、大小、形状和位置在个体间差异较大。淡水黑鲷体形侧扁,呈长椭圆形,头小、吻尖、背高,体色呈暗棕色或金黄色,部分个体鱼体一侧或两侧有一个或多个不规则的金黄色斑块。胜斑体形呈长椭圆形,侧扁,头部短于淡水黑鲷、窄于宝石鲈,眼下方有一点金黄色的条带,体色偏向母本呈金黄色,略带有父本的金属光泽,无色斑。

2.2 可数性状的卡方分析

由表2可知,宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑在臀鳍棘数、腹鳍棘数和腹鳍条数上无差异,因此去除这3个参数,其他参数采用多个样本率的比较分析方法对3种鱼进行两两卡方检验,检验结果为χ2宝石鲈,淡水黑鲷=0.056、χ2宝石鲈,胜斑=0.043、χ2淡水黑鲷,胜斑=0.033,表明3种鱼的可数性状之间差异不显著。

表2 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑可数性状均值和标准差

2.3 聚类分析

基于欧氏距离的最短距离法对宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的10项可量性状和21项框架数据平均校正值进行聚类分析,得到3种鱼之间的欧式距离矩阵(表3)和聚类树(图2)。由表3可知,胜斑与宝石鲈的欧氏距离最小、为0.083,胜斑与淡水黑鲷的欧氏距离为0.098,而宝石鲈与淡水黑鲷的欧氏距离最大、为0.133;从图2也可以看出,胜斑与父本宝石鲈的欧氏距离较近,先聚为一类,再与母本淡水黑鲷聚为一类,说明杂交种胜斑在形态上较趋向于父本宝石鲈。

表3 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑间的欧式形态距离

图2 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的聚类结果

表4 3种鱼主成分分析的特征值、贡献率和累积贡献率

2.4 主成分分析

对10项可量性状和21项框架数据的校正值进行主成分分析,共提取9个主成分,各个主成分的特征值、贡献率和累计贡献率如表4所示,各个参数在9个主成分中的负荷值见表5。由表4可知,9个主成分对总变异的累计贡献率为70.215%,即前9个相互独立的主成分包含了31个变量70.215%的变异信息;主成分1中,具有较大贡献率的变量主要有D3-6、HD、D6-7、BW、D1-3、D1-4、ES、D3-4、D1-2、D3-5、ED、BD,主成分2中具有较大贡献率的变量有CD、D5-8、D9-10。

利用主成分1对主成分2作散点图(主成分为校正值),结果见图3。由图3可知,亲本宝石鲈与淡水黑鲷被明显地分开,无重叠区域;而杂交子代胜斑处于宝石鲈与淡水黑鲷之间,与父本宝石鲈有部分区域重叠,这从某种程度上也说明胜斑在形态上主要趋向于父本宝石鲈,与聚类分析结果一致。此外,在主成分1轴上,杂交子代处于两个亲本之间,并偏向父本宝石鲈,胜斑与宝石鲈在这11个参数中的差异较胜斑与淡水黑鲷的小;在主成分2轴上,宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑在这3个参数上差异不明显。

图 3 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑主成分1对主成分2散点分布

2.5 判别分析

对10项可量性状和21项框架数据的校正值进行逐步判别分析,从中筛选出区分宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑贡献率最大的9个参数(表5),判别结果所得判别函数系数与常数见表6,用判别函数对观测样本的预测分类及判别准确率见表7。根据表6所得系数和常数,由筛选出的9个参数(分别以V1、V2、V3、V4、V5、V6、V7、V8、V9表示),建立宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的判别函数,判别公式如下:

宝石鲈:Y1=-407.231V1+1934.802V2+1143.612V3+1014.653V4+69.363V5-546.826V6+1239.097V7+285.026V8+738.458V9-637.268淡水黑鲷:Y2=-221.114V1+1394.681V2+483.473V3+794.490V4+234.126V5-414.994V6+1097.073V7+274.845V8+756.267V9-506.597

胜斑:Y3=-269.575V1+1844.213V2+648.668V3+838.140V4+59.183V5-388.884V6+1177.249V7+320.815V8+589.138V9-573.213宝石鲈:

Y1=-407.231V1+1934.802V2+1143.612V3+1014.653V4+69.363V5-546.826V6+1239.097V7+285.026V8+738.458V9-637.268

淡水黑鲷:Y2=-221.114V1+1394.681V2+483.473V3+794.490V4+234.126V5-414.994V6+1097.073V7+274.845V8+756.267V9-506.597

胜斑:Y3=-269.575V1+1844.213V2+648.668V3+838.140V4+59.183V5-388.884V6+1177.249V7+320.815V8+589.138V9-573.213

从表7可以看出,宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑的综合判别率高达98.2%,错判只在宝石鲈和胜斑之间。应用所得判别公式测量未知样本的9个形态参数值,经校正后代入每个判别函数,可以判别未知样本的种类。

3 讨论

3.1外部形态分析

本研究对宝石鲈、淡水黑鲷及其杂交子一代胜斑进行体色和体型上的直观观察,显示胜斑在体色为金黄色、偏向于母本,而形态较偏向于父本宝石鲈,原因可能为卵细胞中细胞质的作用导致[11-12]。斑鱧、乌鳢及其杂交种形态差异分析[5]中,杂交种在体表斑纹上偏向于母本斑鱧,体型和形态近似于父本乌鳢;翘嘴鳜、斑鳜及其杂交种形态差异分析[6]中,杂交种在体型和斑纹方面偏向于母本,而生长和个体大小则偏向于父本。可见,控制鱼类不同性状的基因组合不同,对杂交子代所起的作用也不尽相同。

3.2 传统形态学参数和框架数据应用

鱼类外形特征和性状差异是鱼类种群鉴别、分类和系统发育最有用的依据[13]。20世纪80年代框架法的兴起[14-15],克服了传统形态学分析方法难以全面反映鱼体外形特征的缺点[16]。随着统计方法的不断发展,形态水平的研究逐渐从性状的直观描述和宏观观测发展到形态性状的多元统计分析[17]。近年来,多元统计分析方法已被逐渐应用于育种和进化等方面的研究,在不同生物类群的应用中获得较好的效果[18]。

表6 宝石鲈、淡水黑鲷和胜斑判别函数系数与常数

表 7 判别函数对观测样本的预测分类及判别准确率

本研究对传统形态学参数所测的可数性状进行卡方检验,结果显示宝石鲈、淡水黑鲷及其杂交子一代胜斑在传统形态学可数性状上差异不显著,说明难以通过这些可数性状对3种鱼进行区分;3种多元分析方法结果相近,均显示杂交子代在形态上较趋向于父本宝石鲈,说明在生产中胜斑个体的大小和生长速度与宝石鲈相似。本研究结果可为实际生产中胜斑的养殖推广及物种鉴定提供可靠的理论依据。

参考文献:

[1] 王兰明,付佩胜,杨德光,等. 澳洲宝石鲈的生物学特性及人工繁殖技术[J]. 齐鲁渔业,2008,25 (5):15-17.

[2] 崔迎松,付佩胜,尹永波. 淡水黑鲷的生物学特性[J]. 内陆水产,2003,9(3):18

[3] 陈哲龙. 胜斑[J]. 海洋与渔业,2010(11):29.

[4] 李家乐,李思发. 尼奥鱼〔尼罗罗非鱼(♀)×奥利亚罗非鱼(♂)〕同其亲本的形态和判别[J]. 水产学报,1999,23(3):261-265.

[5] 刘苏,朱新平,陈昆慈,等. 斑鳢,乌鳢及其杂交种形态差异分析[J]. 华中农业大学学报(自然科学报),2011,30(4):488-493.

[6] 赵建,朱新平,陈永乐,等. 翘嘴鳜、斑鳜及其杂交种形态差异分析[J]. 华中农业大学学报(自然科学版),2008,27(4):506-509.

[7] 赵婷怡,潘晓赋,陈小勇,等. 滇池金线鲃,西畴金线鲃及其杂交F1代的形态分析[J]. 淡水渔业,2015,45(3):25-32.

[8] 安丽,张龙岗,董学飒,等. 不同生长阶段宝石鲈消化酶活性的初步研究[J]. 淡水渔业,2012,42 (1):85-88.

[9] 朱晓平,刘茂清,杭怀霞. 淡水黑鲷新品种引进与池塘养殖试验[J]. 北京水产,2008(1):46-48.

[10] 宋理平,韩勃,王爱英,等. 脂肪水平对淡水黑鲷生长及体成分的影响[J]. 长江大学学报(自然科学版),2010,7(1):27-31.

[11] 练青平,宓国强,胡廷尖,等. 唇鱼骨,花鱼骨及其杂交 F1的形态差异分析[J]. 大连海洋大学学报,2011,26(6):493-499.

[12] 袁勇超,梁旭方,田昌绪,等. 翘嘴鳜,斑鳜杂交子代F1及其自交子代 F2胚胎发育的研究及鉴定[J]. 湖北农业科学,2014,53(20):4920-4923.

[13] 林艳红,安苗,姜海波. 3 种裂腹鱼的形态差异研究[J]. 贵州农业科学,2010,38(10):121-126.

[14] Winans G A. Multivariate morphometric variability in Pacific salmon:technical demonstration[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,1984,41 (8):1150-1159.

[15] 李思发,姚德新. 长江鲢,鳙,草鱼和青鱼原种亲鱼标准与检测的研究[J]. 水产学报,1997,21(2):143-151.

[16] Turan C. A note on the examination of morphometric differentiation among fish populations:the truss system [J]. Turkish Journal of Zoology,1999,23(3):259-264.

[17] Tudela S. Morphological variability in a Mediterranean,genetically homogeneous population of the European anchovy,Engraulis encrasicolus[J]. Fisheries Research,1999,42(3):229-243.

[18] 霍堂斌,袁美云,马波,等. 白斑狗鱼与黑斑狗鱼的形态差异与判别分析[J]. 大连海洋大学学报,2011,26(3):253-259.

(责任编辑 崔建勋)

中图分类号:S917

文献标识码:A

文章编号:1004-874X(2016)03-0167-06

收稿日期:2015-10-08

基金项目:国家公益性行业(农业)重大专项(201303048) ;广东省科技专项资金社会主义新农村建设项目(2012A020602063);广东省科技计划项目(2014A020208145)

作者简介:林婷婷(1991-),女,在读硕士生,E-mail:851531300@qq.com

通讯作者:舒琥(1965-),男,博士,教授,E-mail:shuhu001@126.com

Morphological variations of Scorturm barcoo(♂),Hephaestus fuliginosus (♀)and their hybrid F1

LIN Ting-ting1,YAO Su-yuan1,SHU Hu1,LI Qiang1,LIU Wei-shun2,LIU Zhong-qiang2

(1.School of Life Sciences,Guangzhou University,Guangzhou 510006,China;2.Guangzhou Panyu Institute of Agricultural Sciences,Guangzhou 511450,China)

Abstract:The morphological variations of Scorturm barcoo,Hephaestus fuliginosus and their hybird F1Shengban were studied by using cluster analysis,principal component analysis and discriminant analysis. It was found that Shengban showed resemble to its female parent H. Fuliginosus in body color. The chi-square result displayed that the three kinds of fish had no significant difference in countable characters. Morphological characteristics of Shengban were more similar with H. fuliginosus than S. barcoo on the basis of cluster analysis. The principal component analysis showed that the overlap area between Shengban and S. barcoo was larger than the overlap area between Shengban and H. fuliginosus,which mainly differed embodied in the principal component 1 with 12 parameters with larger load value. Through the discriminant analysis,the comprehensive rate of the three kinds of fish was 98.2%. Three kinds of multivariate analysis results indicated that the hybird F1prefered its male parent S. barcoo in appearance.

Key words:Scorturm barcoo;Hephaestus fuliginosus;hybrid F1;morphological variations