爱上博物馆后,我打算转专业

赛安地

我的学校哈尔滨工程大学是一所211大学。我在水声工程学院读电子信息工程(水声)专业,是国家“985”工程大学的国防类专业,也是我们学校的王牌。要说我们专业前景有多好,近些年八九位数的研究经费对于水声学院的课题组来说可能都不算稀奇,“十三五”规划更加重视对海洋的开发,更使水声学院形势空前大好。然而我却打算在申请研究生时转为文科专业,并且是冷门中的冷门——博物馆学。博物馆学不只与文物相关,还包括藏品管理、陈列布展、教育服务等方面。我想转为博物馆学专业,和我爱上参观博物馆分不开。

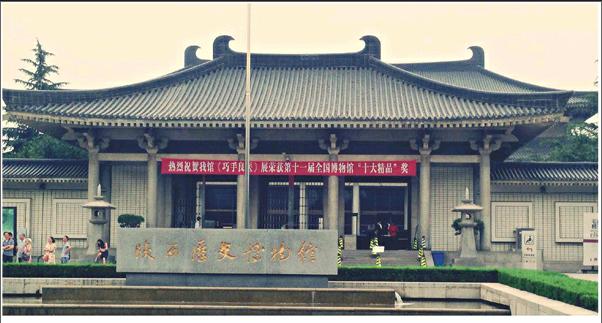

参观陕西历史博物馆,点燃我对博物馆的爱

上大学后,心怀远方的我迷上了独自旅行,因为爱好历史,第一次独自自由行的目的地就选在了我心中的中国第一古都——西安。

秦都咸阳,汉唐长安,几度成为中国的中心甚至为世界瞩目的西安有太多故事可以讲述。讲述唐都盛世,5A级景区大唐芙蓉园委实妙趣横生。虽说是现代仿唐建造,但丰富的建筑群包含了诸如仕女馆、唐市、紫云楼等精美景点,景区占地又有足足一千亩。可是惭愧地讲,我是把大唐芙蓉园当作“历史游乐园”来游览的,游览过园林类景区的朋友们都知道,这类景区毕竟以感受为主,以讲解、说明为辅,至多在每个小景点旁各立一个说明牌,能告诉游人的知识有限。

西安城古韵十足,整个曲江新区几乎都被规划为景区,在曲江新区的各个景区间的路上,也树立了无数上面写有关于唐时曲江盛景的诗词。让我频频驻足的同时,也更加好奇这片土地上曾有的瑰丽。可是,路旁能树立排排诗碑,哪能树立排排说明牌呢?

没想到陕西历史博物馆让我了解了从景区无法得知的历史。

我跟随着讲解员,穿梭在如织的游人间,按参观顺序端详着一件件展品和一个个说明。史前文明结束后,一个大大的展牌吸引了我,顶上四个大字——“凤鸣岐山”,下一行中央写着“周”。仔细想想,这四个字被放在介绍周朝历史的开头,再恰当不过。先说“凤鸣”,有凤来仪,就是吉兆,而“岐山”又是大家熟知的周朝发祥地,“凤鸣岐山”这个词本就是周朝兴盛的前兆——这不正是我接下来要看的周朝历史的预告吗?这一个词,一下子让我的兴致又提升了一层。

时逢端午,游人甚多,但我依然乐得沉浸在参观中。很快,我就发现,“陕西古代文明”是按照历史时间顺序布展的,先讲朝代兴起,再介绍通过史料和文物推测出的当时的政治、经济与文化。这比历史书籍与文献来得直观,眼前是一件件被精心挑选过的器物,实物与文物旁边的说明牌上的文字相结合,带来的理解和产生的印象自然更加深刻;这比景点游览来得更系统详细,历史遗迹十不存一,后世复原难免变了味道,因此更类似于游玩而难以求知,博物馆里都是专业甚至学术的内容,文物本身结合复原图、归类介绍图,以系统地布置和讲解,将很多知识娓娓道来。除此之外,博物馆里还有科学的规划路线、精美的艺术布展和多种科技或新媒体的展览方式,几个点睛的章节题目、一段动人的文物背后的故事……

我越看越惊喜,越看越要手舞足蹈起来。对于爱好历史又爱好旅游的我来说,博物馆简直是最适合一探的宝地!也正是陕西历史博物馆的这次参观,点燃了我对博物馆学的热爱。

为何要选博物馆学?

博物馆学这门专业在国内较为冷门,开设的学校不多,且大多是考古与博物馆学或文物与博物馆学这样的混合专业。我之所以想要选择博物馆学,是因为博物馆本身给我带来的感动和触动。其实上述的两个混合专业是依托于博物馆的考古学和文物学,前者重在对遗迹或文物的寻找和发掘,后者是对于文物本身的研究。考古发掘和文物虽然都是对博物馆来说极其重要的部分,但只是一部分。我最大的兴趣是一个博物馆是如何运营,如何吸引观众,如何挑选和布置展品,如何设计参观路线,如何发展相关活动和相关周边产品等等。也就是说,我关注的,更多是博物馆本身。我之所以更关注博物馆本身,源自三星堆博物馆的那次参观。

三星堆以硕大的青铜器尤其是青铜面具和青铜神树而广为人知,三星堆博物馆分为综合馆和青铜器馆,综合馆重在串联起三星堆遗址所透露出的历史,而青铜馆展示了部分精品青铜器。它极佳的参观路线规划且按下不表,让我印象最深的是青铜器馆的第二展厅——“神巫群像”展厅。

一展厅参观完毕后右转,我看到去路是两个近处间距宽,远处间距窄——呈透视消失之感的圆弧。当我扫视这条路——也就是第二展厅时,一个“哇”字脱口而出。在这两个圆弧上,像行道树一般排列了两组、足有20多个小头像——只比人头略大些许,但远小于刚刚在一展厅看过的足有一人高的大面具。

除了这两组密集排开的面具外,在去路中央的一个柱子上,还有一组呈圆环状环绕该柱展出的小型面具(有的还保留有包覆其上的金面具)——三星堆先民里在祭祀中配合大巫师进行祭祀的“群巫”。两边排列的头像都被独立放在一个约30~40寸电视大小的展柜中,每个展柜都被放置在一个类似海报架的精美而富有三星堆特色的立屏展板上。

我举一个生活上的例子形容一下这个布展。在家电商场中,大个头洗衣机们每台各占一块面积;而在电视展示区,大大小小的几十台电视被从上往下密密麻麻码放在一面或几面墙上,并播放着同样的画面。有时,因为电视数量太多,太过眼花缭乱,人们经过的时候反而会加快步伐通过。同样,在这里,这几十个小头像虽说形态不同,但是毕竟体量与一展厅的大面具相去甚远,按照常规思维,一般也是被码放在一面墙上的,而它们却被一字排开,面具的位置都与人站立时头部的位置相仿,不仅是我,很多参观者都被这些头像吸引了。

在参观完三星堆博物馆后,我在网上搜索二展厅,发现了二展厅设定的布展目的,就是通过这种布展方式,强化空间氛围,不分散观众注意力。再回想参观的场景,群巫环绕的氛围顿时被营造出来,观众的注意力也被吸引。为了这一目的,除了特殊的布展方式外,展厅没有设置解说板,但很多参观者都很难忘记这个展厅,他们带着对于这些面具的好奇,在后面的展厅中寻找到答案。

“神巫群像”展厅让我惊讶与陈列艺术的力量。三星堆的青铜器以体量大而闻名,那么体量小、数量多的文物如何吸引观众?传统的密密麻麻的摆放只会让观众避之不及,而结合观众的心理,去诱其深入,聚其目光,让本不是重宝的宝贝同样夺目。博物馆所做的文物研究终究难以被大众悉知,博物馆与观众交流的纽带、文物与观众交流的纽带正是陈列艺术,如何通过陈列艺术吸引观众关注展品,获得知识,同样是博物馆应该重视的课题。

我想让你们不再颠沛流离

从大一到大三,我参观过数十个博物馆,前期大多是以参观者的角度去审视一所博物馆。2016年初,我开始阅读专业入门书籍。在这个过程中,我更重视的是博物馆与观众的交流、博物馆的运营和博物馆的使命这些问题。

在阅读书籍之前,我通过参观,大致发现藏品的征集途径有考古发掘、民间征集、收购、接受捐赠等。博物馆本身是非盈利行业,维护展览和进行研究已经仰赖政府与国家,收购耗资更巨,更离不开国家的支持。文物的拍卖和交易发生的速度远远高出国家所能关注的程度,文化产业作为一种对国家实力提升更慢、更偏重软实力的行业本就难以获得较大的资金投入。于是,我猜想,更多的博物馆对于文物收购,都是心有余而力不足吧!

国家博物馆有一个鲜见于其他国内博物馆的展厅,叫做“近藏集粹”,展出的是近几年国家博物馆新收藏的展品中的精品。让我印象深刻的是最后一个部分,讲述了一些文物颠沛流离的命运,甚至是如凌迟、分尸般的惨痛遭遇。这一部分没有实物,只有文字。然而我却在这里,感受到了藏品征集工作在博物馆工作中的重要性,感受到了博物馆、博物馆人的使命。

天龙山石窟的经历是文物破坏中较有代表性、也较惨痛的一例:天龙山石窟北朝晚期至隋唐年代佛教石窟,共有洞窟25个,艺术价值很高。1924年,为日本奸商山中定次郎所疯狂盗取,持续一年时间;1926年山中定次郎再度到此,收买当地看守和尚,盗凿45个佛造像的头部;至1928年,几乎所有头像被盗割一空,有些佛造像甚至被全身盗凿,它们继而由山中定次郎转卖,如今散轶于日本、欧美各大博物馆和私人手中,有些至今下落不明。天龙山石窟的破坏程度是中国各石窟寺中最为惨烈的,每个洞窟中仅仅残留肢体不全的造品和斑斑的凿痕,仿佛在痛苦地向世人诉说着不幸。

据中国文物学会统计,流失海外的中国文物约有1000万件之多。联合国教科文组织的不完全统计显示,全世界47个国家的200多家博物馆有164万余件中国文物。剩下的大量文物仍散落在海外私人藏家和机构手中,成为现在国际文物拍卖市场的主角之一。

漫长的岁月过去,能遗留下来的物品本就十不存一。这么多宏大的博物馆,不少有着数十万甚至百余万展品,数目甚巨吧?实际上,散轶在私人手中,辗转到国外博物馆库中的文物加起来,可能更多……那么,这一件件如今被珍视、被照顾的文物是多么幸运,能够研究它们的学者,能够欣赏到它们的观众是多么幸运,能够保存这些文物的博物馆又是何其幸运!

所以博物馆不应仅仅是收藏文物的地方,博物馆的人员也不应仅仅是管理一座博物馆,而是要想尽办法完善各种细节,让参观者对文物产生兴趣,让博物馆里的文物活起来,发挥其应有的文化教育功能。