陇东塔文化

——平凉、庆阳名塔概说

张振宇(中国甘肃网,甘肃 兰州 730000)

陇东塔文化

——平凉、庆阳名塔概说

张振宇

(中国甘肃网,甘肃 兰州 730000)

[摘要]甘肃东部的平凉、庆阳两市,地处陕甘宁三省交界地带,古代闪烁着东西文明之光的丝绸之路从其境内通过。古塔作为佛教文化在平凉、庆阳境内传播的物质载体,以其独特的文化内涵和沧桑雄姿记录着丝绸古道昔日的繁荣,承载着丝路文化特别是佛教文化与华夏文明浸染融合的光辉成就,成为研究丝路文化不可缺少的重要组成部分。平凉、庆阳境内名塔众多,本文对这些古塔分门别类进行了概说。

[关键词]平凉;庆阳;塔文化

古代印度的佛教建筑塔在东汉时期随佛教传入中国,之后迅速与中国本土的楼阁相结合,形成中国的楼阁式塔。后由于木结构易腐烂、易燃烧,又按照楼阁式塔的形式,演化出了密檐式塔。在漫长的历史中曾被人们译为“窣堵波”(Stupa,梵文)、“浮图”(Buddha,梵文)、“塔婆”(Thupo,巴利文)等,亦被意译为“方坟”、“圆冢”。随着佛教在中国的广泛传播,直到隋唐时期,翻译家才创造出了“塔”字,作为统一的译名,沿用至今。中国现存2000多座塔,种类非常繁多。

本文仅对甘肃东部平凉、庆阳地区名塔进行概说。

一、平凉名塔

平凉地处陕甘宁三省交界地带,古代闪烁着东西文明之光的丝绸之路从其境内通过。以石窟寺和古塔为代表的佛教文化遗存沿着古丝绸之路从腔桐山顶到径河谷地,像一串串闪光的珍珠镶嵌在平凉这块美丽的土地上。古塔作为佛教文化在平凉境内传播的物质载体,以其独特的文化内涵和沧桑雄姿记录着丝绸古道昔日的繁荣,承载着丝路文化特别是佛教文化与华夏文明浸染融合的光辉成就,成为研究丝路文化不可缺少的重要组成部分。

综观平凉境内古塔之全貌,按其空间存在形式可分为浮雕塔、石造像塔、建筑古塔和墓塔四大类。

(一)浮雕塔

浮雕塔是石窟艺术的有机组成部分,一般以石窟为母体建造。平凉这类塔有三处,分别浮雕于南石窟、罗汉洞石窟和陈家洞石窟内。

1.南石窟浮雕塔

南石窟寺第一号窟的顶部东北坡浮雕着一幅完整的拘尼树塔图。塔每层雕有线刻瓦纹檐,二、三层塔面开一方形小窗,塔顶雕五级方形宝顶塔刹。

南石窟浮雕塔

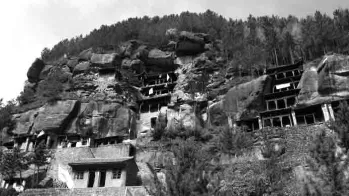

2.罗汉洞石窟浮雕塔

罗汉洞石窟浮雕塔

在泾川罗汉洞石窟崖壁的一大型方窟的西壁,有一幅大型影塑壁画,为释迦牟尼佛说法图,画面有一浮雕塔,高0.4米,为七级五角形楼阁式泥塑塔。该塔层层出长檐,挑角,造型秀美。与宋代中晚期塔相比,该塔朴拙有余而清秀不足,故初步断定当属宋代早期作品。虽然历经1000多年的风雨沧桑,但至今保存完好。

3.陈家洞石窟浮雕塔

在庄浪县阳川乡张家大湾村北3公里处,有一金代石窟河石窟,在长80米、高90米的一巨石断面上开凿深1.5米的三个拱形佛龛,在佛完外南侧摩崖上刻菠钵式塔两座:南塔五层,高0.94米,底层刻九个莲花瓣,上有七级宝顶,高0.4米;北塔高2.5米,形制同南塔。

(二)石造像塔

平凉境内的石造像塔数量大、造型多,初步统计全区共有50余座,最高者达3米多,低者仅30厘米。由于自然因素和人为破坏,几乎都不在原地,绝大部分被保存在当地博物馆内,有一部分仍散失民间。平凉地区博物馆存放石造像塔残件40余个,庄浪博物馆存放5个,华亭县博物馆存放5个。其他各县(市)博物馆都有石造像塔残件,其中庄浪出土的北魏石造像塔和平凉市禅佛寺石造像塔群具有很高的艺术价值和研究价值。

石造像塔

(三)建筑古塔

这类塔多分布在丝绸古道沿线的谷壑寺院中。目前保存最完美、最具观赏和游览价值的当属明代宝塔、崆峒山凌空塔和平凉自北周以来的建筑古塔。

1.明代宝塔

明代宝塔位于平凉市城区,建于明弘治年间,为七级八棱锥状体仿木楼阁式砖塔,高27.54米,底部直径12米。其第一层南面有拱形塔门,上嵌“大明”石匾。以上各层四面有门和龛。出檐部分为砖雕斗拱,有云头花卉,上覆琉璃瓦件,各角有兽头风铃。圆形尖顶,上有铁铸宝刹。塔内设木结构楼板、楼梯,可供登临。整个塔体雕工精巧,绿瓦黄墙,金碧辉煌。登塔远眺,城区景色尽收眼底,是平凉城区主要风景之一。1963年,被甘肃省人民政府公布为省级文物保护单位。

2.崆峒山凌空塔

凌空塔位于平凉市西崆峒山上,坐落在法轮寺塔院中心内,原为舒花寺建筑群的组成部分,后寺毁塔存。

明代宝塔

此塔一说建于唐代,一说建于宋代,多认为现塔系明代万历十四年(1586)所建。塔为七级八角空心楼阁式砖塔,高30米(2005年重新测量,原测量为高32.6米),底层八边,每边4米,即周长32米,有南向拱门,门上一边的层檐,有浮雕三层斗拱,角有吊锤。其他六层层檐八面,均有三层浮雕和斗拱,每边都有吊锤和华饰。每层辟有一小门,每个塔角有雕刻精美的佛像及浮雕。塔顶几株小松树有数百年树龄,松树扎根于砖石缝中,枝繁叶茂,四季常青。塔内依88佛名号,供奉88尊佛像,十分庄严。1981年,被列为省级文物保护单位。2013年,被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

崆峒山凌空塔

3.盘龙寺石塔

另一明代古塔为盘龙寺石塔,创建于明隆庆二年(1568),位于华亭县西华乡贺寨村。由十块石料套装而成的五层塔,高3.87米,无底座。一层呈方形,上面浮雕鹿、麒麟等动物,二层、五层为双击套装檐座。二层塔身呈谷腹罐状,上下塔身座分别为碾盘形,八角莲花形,三层塔身呈四方柱形,刻有“重修盘龙寺明隆庆二年”和捐资人及工匠姓名。四层塔身呈圆柱形,五层塔身呈葫芦形。

盘龙寺石塔

4.北周塔

北周塔位于泾川县城关镇水泉寺回中府遗址。如今只有两处古塔塔基遗存。

北周塔

5.北魏塔

北魏塔位于泾川王母宫,中心塔柱中部四角上各雕白象一躯,驮三级佛塔一座,象与塔均高1.5米。塔为圆形,每层雕有线刻瓦纹檐。据考证,这四座塔均为北魏年间凿制,保存基本完整。

6.唐代古塔

目前发现唐代古塔三座:一是庄浪陈家洞石窟河床北面摩崖上的残塔,现存四层半,为空心楼阁式砖塔,呈平面六角形。塔内有木梯,残高8米,外径5米,内径2.8米,每层各角均有简单的仿木雕饰,每面正中檐下有一朵仿木斗拱。从结构和整体风格看,该塔为唐代末期建筑。二是华亭西关皇甫村南侧,有一座八角七级楼阁式砖塔,高20米。1958年,两次地震毁其一半,剩余一部分被人为破坏,现仅存塔基。三是泾川县水泉寺回中府遗址上发现唐塔遗迹,为大周大云寺塔,在该塔地宫曾出土闻名世界的舍利金银棺。

北魏塔

庄浪陈家洞石窟河床北面摩崖上的残塔

华亭县皇甫山上的宝塔

大周大云寺塔

7.宋元古塔

平凉境内共发现宋塔五座、元塔两座,其中在静宁县古城乡王龙吉村寺院遗址上发现四座石塔。调查发现该塔周围有大量的宋明瓷器残片,初步断定这四座石塔为宋末元初所建。据刘玉林先生考察,在泾川泾明乡白家村西庄坪上有两座元代和尚石塔,20世纪70年代被毁;在泾明乡练家坪村原有一座石塔,20世纪60年代被毁,年代无考。1958年,平凉甘沟口有三座砖泥喇嘛塔,已毁,年代无考。

8.清代古塔

平凉境内共发现六座清代古塔,大都集中在崆峒山上,分别是怀睿塔、普通塔、隐相塔、灵秘塔、大彻塔、灵峰塔。

怀睿塔位于平凉市崆峒山法轮寺禅院外,也称小浮屠,为县级文物保护单位。怀睿为和尚名,他生活在修建凌云塔期间,为禅院第35世长老。塔为六角五级楼阁式空心砖塔,直径2米,占地总面积4平方米。该塔建于清代雍正六年(1728),为石基转身,塔高7.6米,塔面向西南。正面第一层石刻“塔志铭”;第二层嵌一小碑,上刻“临济正宗,第三十五世怀睿和尚塔”十四字;第三层嵌石一方,上刻“窣堵波”三字;第四层开一小龛。1989年,被公布为县级文物保护单位。

普通塔位于崆峒山北台西和尚坟处。塔底径4米,占地总面积16平方米,高9.5米。该塔建于清康熙十年(1671),为石基砖身,六角四级六面阶状顶塔。该塔由塔基、塔身、塔顶三部分组成。塔面向西南,正面第一层嵌“塔志铭”石刻一方;第二层嵌一小碑,上刻“临济正宗补岩和尚坚固宝塔”十二字;第三层嵌石一方,上刻“普通塔”三字,第四层侧面各开一小龛。1989年被公布为县级文物保护单位。

隐相塔位于普通塔北30米处。为覆钵式砖塔,高4米,六角形座。塔身下部辟小龛,上嵌“塔志铭”石刻一方;中部嵌一小石碑,上刻“临济正宗第三十四世刻禅师塔”;上部嵌石一方,刻“隐相塔”三字。该塔建于康熙四十五年(1706)。

怀睿塔

普通塔

灵秘塔位于崆峒山灵龟台西。塔高8.5米,直径2.7米,占地总面积7.29平方米,该塔建于清康熙三十七年(1698),由塔基、塔身、塔顶三部分组成。塔为石基砖砌身,呈六角六面四级阶状尖顶塔。塔面向西南,正面第一层嵌“塔志铭”石刻一方;第二层嵌一石碑,上刻“静主亮旭和尚坚固宝塔”十字;第三层嵌石一方,上刻“灵秘塔”三字;第四层开一小龛。1989年,被公布为市级文物保护单位。

隐相塔

灵秘塔

大彻塔位于崆峒山东台居士林。塔底径2米,占地总面积4平方米,高4.7米,塔基石砌六角形阶梯状,塔身由砖砌圆形束腰,呈瓶状。该塔由塔基、塔身、顶三部分组成,南、北面嵌石碑一通,褐砂质石,建于康熙五十八年(1719),镌刻崆峒山大彻禅师圆寂塔记。

灵峰塔位于崆峒山北台。塔直径2.6米,占地总面积6.76平方米。该塔建于清康熙十八年(1679),为石基砖砌身、六角四级、六角六面阶状尖顶塔,高6.8米。塔面向西北,正面第一层开小龛;第二层嵌“塔志铭”石刻一方;第三层嵌小石碑一通,上刻“临济正宗天童下第四世彻空现和尚宝塔”十七字;第四层开一小龛,龛上有砖刻“灵峰塔”三字。1989年,被公布为县级文物保护单位。

大彻塔

灵峰塔

(四)墓塔

平凉发现两座墓塔:一是雍元兴墓塔,在皎炯山中台高阜西坡,民国二十六年(1937)为道教龙门正宗第19代传人雍元兴建;二是杨永龄墓塔,在岭炯山小北台,民国三十八年(1949)为龙门正宗第18代传人杨永龄建,墓塔今残。

二、庆阳名塔

庆阳地处陕甘宁三省交界地带,也是古代丝绸之路的重要分道之一,其中以马莲河古道为主干道,连接着泾河道、茹河道、秦直道以及灵州道,所以在此地区古代文化灿烂,其中有许多佛教寺塔就像镶嵌在丝绸之路上的一粒粒珍珠,照亮了陇山以东的古代丝绸之路。

在庆阳境内共有15座比较重要的古塔,其年代集中于唐五代至明代,其中宋代的古塔数量相对较多,还有数座古塔年代至今无法判定。纵观庆阳地区古塔全貌,按照其建筑材料可以分为砖塔、红砂石料塔以及砖和黄胶泥混合塔。

(一)砖塔

庆阳地区砖塔在古塔中所占比重最大,在15座古塔中有7座砖塔,分别是环县宋塔、普照寺砖塔、彭原宝塔寺砖塔、东华池砖塔、湘乐宋塔、塔尔庄砖塔、八卦寺塔群,大多位于马莲河河谷地带。除了彭原宝塔寺砖塔之外,其他六座砖塔保存相对比较完好。

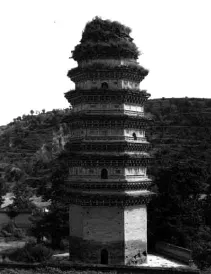

1.环县宋塔

环县城有一座古砖塔,习惯上人们都叫它“环县塔”。环县塔是一座保存完好的古建筑,坐落在环县老城内灵台唐景福寺遗址地,是环县境内一处标志性古建筑。古塔形状为楼阁式,八角五层,顶有塔刹,通高22米,下层有一门向南,其余四层八面均设门,洞开的四门为拱形,封闭的四门以雕刻表示。通体砖筑,飞檐斗拱,雕刻精巧,华丽别致,是一处不可多见的古代艺术珍品,也是环县靓丽的一张风景名片,已被列入全国文物保护单位。传说始建于唐代。塔铭载,元世祖中统五年,即宋理宗景定五年(1264)重修相轮。坏县宋塔是庆阳地区保存最完整的一座古塔,为八角五层楼阁式,高五层,顶有塔刹,高约22米。

环县宋塔

2.普照寺砖塔

普照寺位于庆城县城原县政府后院,始建于北宋太平兴国年间,是庆城八景中的“普照昏钟”景观,现保留的五间正殿,是甘肃省现存较古老的大型木结构建筑之一。寺内原有高18米的七级砖塔一座,“文革”时期被拆毁。

3.彭原宝塔寺砖塔

彭原宝塔寺,原称正觉寺、浮图寺,始建于东汉永平十年(67)。唐代“安史之乱”时,肃宗两次驾临彭原,于上元元年(760)在此敕建宝塔。寺塔高12层,平面呈八角形,楼阁式。除宝塔外寺内还有大雄宝殿、钟楼、鼓楼及大片僧房,铸有大钟、铁磬。该寺历经1900多年,宝塔凌云参天,七层八棱24门,正檐挑角,角端挂铃。塔壁基宽2.7米,塔基内径5.4米,外径10.8米,周长36米,塔高27米。登塔远望,风摆塔铃响,声闻远百里,每当朝夕太阳未出和西下时分,远望彭原宝塔,其半截参天,其上依然沐浴在阳光中,如镀上了金色一般,似佛光照耀大地。彭原古塔被誉为“庆阳八景”之一,被称为“彭塔晚照”。北宋时遭受地震毁圮,补修为七层,明万历年间复葺,民国九年(1920)复遭海原强震,仅留残塔两层。1965年,拆除残塔,寺院被夷为平地。

4.东华池砖塔

东华池砖塔位于庆阳市华池县林镇乡东华池村西城半山腰,为宝宁寺建筑。宝宁寺位于今林镇乡东华池西城内,又称宁静寺,内含宝峰院、观音寺,初建于宋代,明万历、天启年间曾重修。

寺中现存砖塔(东华池砖塔)一座,距寺院500米处另有一座三层六面体小塔,东北部有菩萨院,存残像五尊。塔建于北宋元符二年(1089)。东华池塔全砖结构,平面八角七层楼阁式,高26米。第一层很高,其下无台基及基坐,底部每面宽3.29米。门向东北,高1.87米,宽1.04米,深2.88米。全塔各面通体呈梯形,每个梯形面积均等。从第二层起,每层高度依次降低。各层塔檐每面出斗拱三朵,各层施平座,座之外沿施栏杆,栏内可行人。栏杆砖面刻有“卍”字纹、云纹、奔鹿、飞凤、猛虎等浮雕。各层每面间隔设有一真门或假门,上下错落。真门一律单砖券顶,假门门框为方形,两门紧闭,有的镶石碑。无论真门、假门,两侧均设一方形假窗。第一层门向东北方,单砖券顶,门洞高1.87米,宽1.04米,进深2.88米。内辟八角形塔室,每面宽0.97米,直经长2.4米。第二层以上每间隔一面设真门或刻板门。每层辟四券门,分层转换方向。真门一律单砖券顶,板门方门框,两门紧闭,有的镶一面碑,门旁各设直棂窗。塔顶有葫芦形刹柱,上置宝珠,全塔建造精致,宏伟华丽,除顶部和局部塔檐自然剥蚀外,其余保存完好。

5.湘乐宋塔

湘乐宋塔位于庆阳市宁县湘乐古城内西北角,为全国重点文物保护单位。塔为六角七层楼阁式,顶部残,高约22米。第一层塔身很高,无台基和基坐,越向上越收小。每面宽3.76米,门向南,单砖券顶,门高2.22米,宽1.18米,进深2.06米。内辟六角形塔室,每面宽1.42米。北面开券门,施龛室,门宽0.7米,高1.65米,进深0.8米,龛高2米,宽1.04米。各层塔檐每面出双抄华拱,每面斗拱五朵,上承替木。第二层和第三层施平坐,平坐下斗拱与檐下相同,平坐上施栏杆,栏板为直棂式,上施斗子蜀柱,做八角形柱,柱头施明显券刹。栏杆间隙处雕刻字形花饰。塔身各层每间隔一面有高真门或刻板门与直棂窗,真门为圭角形门洞,板门施方形门框,双门半掩。第六层塔每面三朵斗拱,与其他层不同。

东华池砖塔

湘乐宋塔

6.塔儿庄砖塔

塔儿庄砖塔位于庆阳市宁县盘克镇罗山府林场,始建于五代时期(907~960),系全砖结构,平面正方形,楼阁式,共三层,顶部残损。通体高约11米,底边长3.73米。塔表层磨砖对缝,十分规整。塔身直接出自地面,无台基和基座,越向上越收小。第一层南面设单砖券顶门,门高2.2米,宽0.96米,塔室为正方形,正面神灶尚存,室顶直空,内壁三面有彩绘壁画,还有两幅清代咸丰五年曾维修过的重修记事文字。各层设有木楼板,内壁第一层为重修,第二、三层檐部施斗拱两朵,檐上方椽铺以瓦栊,均施平坐、栏杆,四周栏杆所砌砖面刻有牡丹、菊花、忍冬各种花卉图案和马、羊、象、鹿、鱼、鸳鸯、人面人身鸟尾等动物图案。第二层四面均刻板门和窗,板门施方形门框,窗施直棂和八棂拼成的九格窗。第三层南、北面设真门,单砖券顶,门旁各刻九格窗,东、西面均刻板门与直棂窗。

该塔为宁县境内三个塔中唯一有彩绘壁画的砖塔,造型独特,筑造精致,设计优美,庄严而富丽,建筑工艺极为精湛,檐、斗工整,棱角如锋,砖缝弥合如线,不见缝泥,为研究古建筑的珍贵资料,具有极高的史料和文物考古价值。

塔儿庄砖塔

7.八卦寺塔群

八卦寺塔群位于八卦寺,位处陕甘交界的碾沟川,川中有河,常年流水。这条河是陕甘两省天然省界,河东属陕西富县张家湾。河两岸山岳连绵,林木遮天。这里原有八座砖塔,地名“八塔寺”,后塔毁,只剩三座,遂传为“八卦寺”。八卦寺南距太白乡40公里,西南距县城130公里。

原寺院已毁,现存砖塔三座,从北向南为序。北塔现存九层,平面呈八边八角,残高9.7米。塔身每层以砖叠涩收檐,塔顶以砖叠涩收分,塔体实心,中塔为砖砌楼阁式,平面呈四边四角形八层,高约9米。南塔为砖砌八角八边形,现存八层,无塔刹,通高约9.8米。塔身各层以砖叠涩出檐,每层转角处和中间均饰斗拱,塔体实心。整个塔群造型简洁美观,比例适度,格调古朴庄严,为明代建筑风格。三座砖塔相距10余米,并排建在小河西岸山麓下陡坡地上,由南向北编一、二、三号塔。

一号塔通体砖结构,八角九层,高约12米。各层有塔檐,檐下仿木斗拱每面二朵,檐上施以简瓦。第一层每面宽1.3米,无门。第二、四层各有券门,门向正东。进深0.41米,门残高0.85米,宽0.64米。室内为八角形俯斗工叠涩藻井,成一小室,底径长2.5米,每面宽与第二层一致,唯规模稍小。其余各层列门,可能再列小室。此塔顶残,身有裂缝。

二号塔通体砖结构,方形九层,高约11米。各层有檐,檐以砖镶砌叠涩式,上无瓦栊,下无椽和斗拱。塔身各层平施条砖一周,砖面印有兽面、草花、牡丹三种花饰。第二、四层开门,门向正东。内辟正方形塔室,顶残,底径1.45米,高2.4米。

三号塔通体砖结构,八角八层,上层与顶部残,身有裂缝,残高约11米。此塔各层以砖砌叠涩出檐,无仿木斗拱、瓦栊建饰,塔身无任何装饰。第二、三层开门,门向正东。第二层塔内小室建筑与一号塔相同,呈长方形,东西长1.8米,南北宽1.1米,高1.1米,有叠涩式砖砌藻井。由于条件限制,考古工作者对第三层塔室没有进行细致考察,可能与第二层相同。三座塔均系明代安葬和尚的墓塔。

八卦寺塔群

(二)红砂石料塔

红砂石料塔共有六座,保存相对完整,大多位于庆阳市华池县境内。

1.塔儿湾造像塔

塔儿湾造像塔位于庆阳市合水县城东北部约70公里的太白乡苗村川塔儿湾村子午岭林区,坐落在苗村河北岸第一级阶地上。从塔内发现的宋代钱币分析,这座石雕造像塔建于北宋中晚期。塔儿湾造像塔以凿磨红砂岩石条块垒砌而成,八角十三层,高18米,径宽1.4米。石雕仿木构密檐,无台基和基座。塔身直出地面,第一层特高,达2.24米,占全高的1/9。其造像技巧类似太白莲花寺石窟五百罗汉,由此推断此塔当建于宋代。另外,陇东宋代肖金塔、彭原塔、湘乐塔、东华池塔、环县塔均系第一层直出地面的楼阁式砖塔。所不同的是,塔儿湾石雕仿木塔因受石材限制,比较纤细,但其第一层直出地面则是相同的。2002年,该塔拆迁时发现地宫,并出土了数十枚钱币,是建塔时遗留之物。钱币年代最早的有唐开元通宝,最晚的是宋宣和通宝。证实了建塔年代是在北宋末年,建塔的上限应在宋宣和年间(1046~1067年)及其以后。

此塔第二层以上逐层急剧减低,越向上越缩小缩短。第二、四层南面各设一假门。檐下出叠涩两层。此塔利用第一层满布造像,为别处少见。其精湛的雕刻艺术值得研究。

塔儿湾造像塔

2.豹子川双塔

豹子川双塔原位于庆阳市华池县林镇乡张岔村双塔沟和豹子川河交汇处的台地上,西距县城60公里,南距东华池15公里。2003年,迁至华池县杏山双塔森林公园。两座造像石塔均为宋代始建(塔基初建于北宋),金代正隆至大定年间(1156~1189)曾进行大规模维修和续建。双塔东西相向,有“姊妹塔”之美称。这里地处子午岭东麓林海,梁峁染黛,沟壑葱茏,从山脚下流过的两条小河波光泛翠。

豹子川双塔

双塔并列在王台村东侧山腰小台地南端的东西两面,相距8米。这里原有寺院,早毁,现存留三身石雕残佛像和寺院遗迹。造像塔以红砂岩石料打制凿磨而成,体形瘦长,犹如圆锥,结构严谨,雕饰华丽。这两座塔的建筑风格类似合水县太白塔儿湾的造像塔,塔身所雕群像近似相距30公里的太白莲花寺石窟的五百罗汉摩崖造像。莲花寺石窟有铭文,五百罗汉像为宋代绍圣二年(1095)所造,据此认为,这两座石造像塔当为宋代所建。

3.盘龙寺石造像塔

盘龙寺石造像塔,或称蟠龙寺石佛塔,位于庆阳市华池县林镇乡张岔村,建于宋代,明代重修寺院,立碑三通。塔高6米,分九层,用红砂石料凿砌而成六角形半浮雕造像塔。各层共雕坐佛30余身,身披袈裟,神态各异,坐于莲花之上。寺院已毁,周围遗存残留造像雕花石柱等。

盘龙寺石造像塔

4.白马石造像塔

白马石造像塔,又称白马柴砭宋代石造像塔,位于庆阳市华池县白马乡政府南500米处白马河东岸第一阶地上,为第七批全国重点文物保护单位。塔立于白马川东,一说宋末金初立,残高5米。此塔形制古朴,可能早于合水太白塔儿湾和豹子川双塔寺的造像塔,约为北宋初期所建。塔呈六角形,顶残,现存七层,高约5米,全部构件以红砂岩石料凿磨镶砌。底部平铺石条,上砌塔身。塔身各层有檐,檐下有石雕仿木斗拱,每面两朵,檐上有仿木椽,铺以瓦栊。第一层塔身每面长0.84米,西面浮雕一身手扶拐杖老者,有四个高0.08米的小侍,面向长者拱手揖拜。其余各面雕饰奔马、麒麟、雄鸡、鹿、狮子等画面。第二层以上各层各面开一小龛,高0.24米,宽0.18米。龛内各雕一坐佛,佛面相丰满,螺髻偏高,袒胸,身披通身袈裟,结跏趺坐。全塔造像42身。塔身裂缝,第一至三层佛像残缺,北面第三、四层和西北面第六层石面严重剥蚀,塔底座残损。

白马石造像塔

5.脚扎川万佛塔

脚扎川万佛塔位于庆阳市华池县紫坊畔乡高庄村小河西岸台地,地处华池、吴起、志丹三县交界。塔建于宋代,一说金代,因通体遍雕佛像,故称“万佛塔”。此塔筑法与豹子川造像塔相类似。全塔以红砂岩石凿磨镶砌而成,锥形,底部残,现存九层,残高8米,一说9米。平面八角形,底层每面宽0.4米,各层均有塔檐。塔身通体布满浮雕佛像,各面雕刻佛像三层,每层排列六身,疏密相间,排列井然,共有造像约1200身,均为一佛坐于莲花盆中,样式一致,姿态单一且雕造粗糙,衣纹不显。目前,第一、二层和第八、九层各面佛像因自然剥蚀,仅留残痕,其余各层的佛像头部被毁,无一完整。

脚扎川万佛塔

6.塔儿洼石塔

塔儿洼石塔,或称白马庙残塔,位于庆阳市华池县南梁乡白马庙行政村新庄自然村卢家沟口东侧半山腰耕地内,北临白马庙川河,南靠大山,西接沟畔,东接台地。该塔为密檐式方塔,红砂岩质,分段分块雕造,残存6级,残高4.1米。塔座正方形,石块垒砌。塔身逐层收分,第一层宽1.15米,第二层宽1.14米,第三层宽0.93米,第四层宽0.83米,第五层宽0.74米,第六层宽0.67米,第七层以上缺失。每层均出檐,檐口齐直,四角有方棱状脊。第二层四面均雕刻尖楣浅龛两个,浅龛内平雕树状火焰纹。第六层北面中开竖长方龛,龛外两侧浮雕菩萨像各一身,初步分析为宋代雕造。在石塔附近还发现有柱顶石两块,为寺院遗址遗存。该塔建造历史悠久,保存基本完整,造型独特,是研究古代佛教文化在庆阳华池传播的最好实物证据,具有重要的历史文化价值、艺术观赏价值和科学考察价值。

塔儿洼石塔

(三)砖和黄胶泥土混合塔

这类塔的建筑材料主要是石砖和黄泥土,相互混合砌筑而成,反映了建塔所在地的地质特征,主要包括两座。

1.肖金寺砖塔

肖金寺砖塔,也称金城寺塔,位于庆阳市西峰区肖金镇,北距西峰镇20公里。塔始建于北宋政和八年(1118)。

肖金镇原有金城寺,砖塔建于寺中,寺院早毁,只留此塔。塔原为八角七层楼阁式,高30.18米。“文革”期间,塔刹和第七层塔身被拆除,现存六层,高21.75米。塔与环县湘乐古塔相似,第一层塔身很高,无台基和基座,塔开正东门,为晚期修补,单砖券顶,高1.9米、宽0.66米,进深1.46米。塔由青砖和细黄土泥砌筑而成。塔高4.2米处安装斗拱,每面三朵,共24个,另外角斗拱8个。整个塔身为仿木结构,一斗三升。其拱高出墙面1厘米。第二层墙身平砌四层砖,以上装斗拱三朵,各层檐上均施平座栏杆,栏杆磨棱,栏板雕刻“令”字图案。以上各层逐渐缩小,造型相同。

2.政平砖塔

政平砖塔,当地称政平塔,位于庆阳市宁县政平乡政平村泾河北岸。塔因寺而得名,清代山洪冲毁寺院,仅存此塔。此塔具唐塔建筑特点,通体用砖和黄土胶泥砌筑,无基座,方形五层楼阁式,单壁中空,通高21.2米。顶部残损,现高约19米。第一层边长6米,正南面开门,门高2.2米,门顶残,宽1.58米,进深1.62米。内辟四方形塔室,底径长2.11米,宽2米。地层檐部斗拱每面二朵,一斗三升,隐出泥道拱一跳,用普柏枋承担。拱眼壁上绘有牡丹、莲花、菊花和“卍”字形图案,上承叠涩出檐共七层。檐上方椽铺以筒瓦。第二、三层施平坐,栏杆。第四层以上无平坐。塔室和层都用木楼板,现楼板已毁,还留存四层木梁。

肖金寺砖塔

政平砖塔

三、结语

在平凉、庆阳地区穿行,会时不时遇见各种古塔遗存,它们庄严而神圣地见证着岁月的变迁和历史的沧桑。塔被佛教界人士尊称为佛塔,承载着华夏文明的历史进程,被誉为我国古代杰出的高层建筑。耸立在平凉、庆阳各地的古塔,为各地山林城市增光添彩的同时,也使得当地的人文历史更加深厚和沉淀。

[中图分类号]K878.6

[文献标识码]A

[文章编号]1005-3115(2016)14-0035-09

——访葵海集团董事长舒庆阳