温士英:记录45名日本战犯的审判全过程

龙平川++高洪海

1956年,中国(沈阳)法庭共对45名战犯进行审判并判处其8年到20年不等的有期徒刑,其余战犯分批次释放回日本。至1964年3月,被判刑的日本战犯均被分批提前释放。在这个重大的历史事件中,一位最高人民检察院特别工作团的职业摄影师,记录下了从侦讯到审判的全过程

一

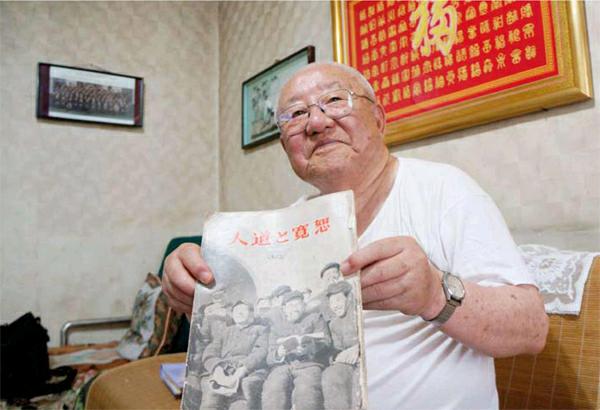

本名为《人道的宽恕》的画册摆在我们面前,全日文,记录着上个世纪五十年代辽宁抚顺日本战犯管理所中战犯生活的细节,拍摄者温士英。画册已经泛黄,薄脆,似乎稍不小心就会破碎成纸屑。

温士英87岁,身体硬朗。就在我们第一次去拜访他,在北京和平门前后细瓦胡同转来转去迷失方向的时候,我们给温老打电话,温老还亲自到胡同里去接我们……

温老捧出几本他个人的旧相册让我们看,那是年轻、帅气的温士英,在最高人民检察署(现为最高人民检察院)东北工作团工作时的留影。那时,他是最高检察署东北工作团材料组专职摄影。当时,中央政府拨专款为东北工作团购买了莱卡M3和禄来福莱克斯相机,是当时配备最好的拍摄设备,主要拍摄战犯头像和卷宗证据。温老说:“那时候不比今天,照相机用闪光灯泡,拍一次损耗一个,价格非常昂贵,后来才有了可以循环使用的万次闪光灯。”

展开画册与相册,仿佛回到了默片时代。然而,在一帧帧照片逐渐展开之际,我们能感受到每一幅画面中的风云际会、电闪雷鸣。

侦查日本战争犯罪分子工作团

1945年8月,苏联红军出兵中国东北,击溃日本关东军,并抓捕60多万名日本俘虏。1949年12月,苏联决定将在中国犯有战争罪行的969名日本战犯、伪满战犯移交给中国,由中国作为主权国家自行处理。1950年7月,969名战犯被移交给中国,关入抚顺战犯管理所。抚顺所后来又收押了4名战犯,加上太原关押的136名,中国共关押日本战犯1109名。

1954年初,从全国各地检察机关、部分公安机关以及其他有关部门抽调的400余名检察员、书记员、预审员、侦查员、翻译,集合在北京真武庙,进行了为期两个月的侦查工作训练。这就是后来声名显赫的最高检察署“东北工作团”,实际名称为“侦查日本战争犯罪分子工作团”。

温士英出生在辽宁绥中,1945年,因家境贫寒,他不得不舍弃学业,在锦州照相馆当学徒,此时已经学习了4年的摄影和暗房技术。1953年,因为温士英的两位师傅的推荐,他得以进入最高检察署东北分署工作。温士英说,这两位师傅,“一位在当时的辽西省公安厅任职,另一位在锦西市公安局工作”。

1954年,温士英调入最高检察署东北工作团。在抚顺战犯管理所,他不仅用手里的莱卡相机拍摄了大量的侦讯资料,记录了战犯们日常的改造生活,而且还亲身经历和目睹了中国政府在对日本战犯所进行的人道救赎的努力和成效。

在东北工作团训练班上,最高检察署副秘书长王桂五作了关于“国际公法与战争犯罪”的专题报告。他根据有关国际法的规定,以及《日内瓦公约》、《海牙公约》、《波茨坦公告》等国际公约中关于战争犯罪的规定,讲述了关于战争犯罪的构成,并且介绍了远东国际法庭对日本甲级战犯的审判情况,特别是判处那一批战犯所适用的法律依据。

其实,早在1951年,王桂五即主持过对这批战犯的初步调查工作。他指出,这批战犯在侵华战争中实施的施放毒气、使用细菌武器、虐杀军队官兵、屠杀平民等行为,均已违反国际法的有关规定和有关国际公约,因而构成战争罪。

关押战犯的抚顺战犯管理所原来是日伪时期日本人关押日伪违法官吏的地方,后改为关押中国东北抗日爱国志士,不少抗日爱国将士在这里遭到日本战犯非人折磨。为了安置日本战犯,相关部门专门提前进行修整,安装暖气设备,增建礼堂、医院、澡堂、食堂、理发室及部分宿舍等。中国(沈阳)审判日本战犯特别军事法庭旧址陈列馆资料显示,修缮上述项目共花费366亿东北币,合人民币38万元。

但是,东北工作团的条件却异常艰苦。

镜头下的日本战犯

1954年3月,东北工作团入驻抚顺。

抚顺在1901年就成为中国最著名的“煤都”,它也是中国最早告别农业社会的地区之一,却并没有为东北工作团的几百名工作人员提供取暖上的便利。

刚到抚顺的那些日子,室外最低温度一直在零下28℃左右。日本战犯管理所在距离抚顺市十华里的抚顺城,因而最高检察署工作团的团部,也就设在了抚顺城西北一所市行政干部学校旧址中。那里可供办公和居住的房子不多,工作人员不得不散居在抚顺监狱的一幢宿舍、抚顺市养老院等四五个地方。在有火炕的屋子,一铺火炕上要挤七八个人。刚去的时候,大家掌握不好烧火炕的技能,开始时火烧得过旺,人在炕上就像一张烙饼,半夜后,火渐渐熄灭,又冻得人发抖,室内脸盆和茶杯里的水都结了冰。

天气转暖后,工作团购置了一批帐篷,搭在团部院内。于是,分散在树下和操场的一顶顶帐篷,便成为许多人的宿舍兼办公室。这种帐篷,烈日下像蒸笼,下雨时又从地面四处进水。

饮食也十分艰苦。由于当时东北地区粮食供应有限,主食只能供应高粱米和极少量的面粉,蔬菜很少。绝大多数的工作人员都没有食用高粱米的习惯,尤其是许多南方人对这种煮熟后不粘连、硬硬的颗粒,吃起来难以下咽。

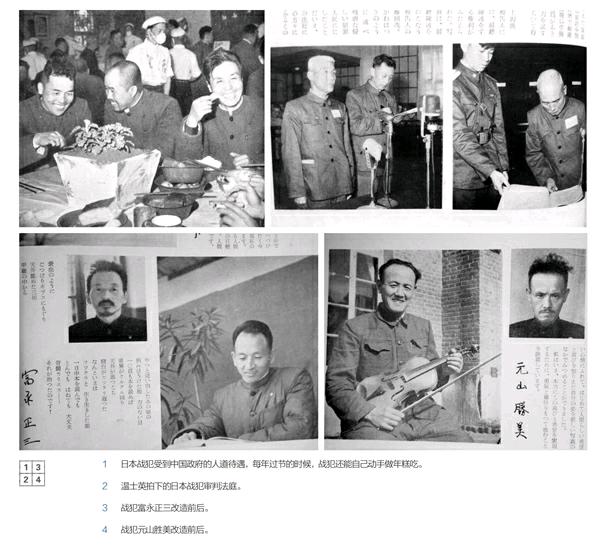

温士英回忆:“日本战犯吃饭分为小灶、中灶和大灶,无论大灶小灶,都比我们伙食好。”战犯管理所专门为战犯请了营养师配餐,保证他们的营养。在绝大部分中国老百姓吃粗粮的上世纪五十年代,特别为战犯准备细粮。中国政府认为,人是可以改造的,日本战犯教育好了也可以改造。所以,第一,尊重他们人格,不准打不准骂;第二,生活上照顾,高级将领吃小灶,中级将领吃中灶,其余的是大灶。战犯管理所根据他们的爱好,经常做一些日本饭菜给战犯吃。按照日本风俗习惯,每年春节,管理所和有关部门联系买些黏米,让战犯们自己动手做年糕吃。工作团还专门从中国医科大学请来十多位名医组成“战犯身体检查小组”,给所有战犯进行全面的身体检查。

从温士英拍摄的对比照片中,可以看到,一些战犯从刚开始落魄、绝望的形象到改造后平和、放松的状态,完全判若两人。后来,在组建特别军事法庭的过程中,中国政府专门为每名日本战犯聘请了律师。中国政府在处理日本战犯问题上的人道主义信念,既有对地缘政治的考量,也扎根于对新中国未来的信心。

温士英镜头下的日本战犯,让今天的我们可以铭记与追索:武部六藏,历任关东军总长、日本企划院次长、满洲国国务院总务长官;藤田茂,曾任日本陆军第12军第4骑兵旅团少将旅团长、第59师团中将师团长;铃木启久,曾任日本独立步兵第4旅团旅团长、第117师中将师团长;佐佐真之助,曾任日本陆军第13军少将参谋长、第39师团中将师团长;原弘志,曾任吉林铁道警护军旅长、铁道警护军少将参谋长;斋藤美夫,曾任满洲国中央特务委员会委员、日本关东军宪兵司令部警务部长……

细节中重现的一幅幅画面

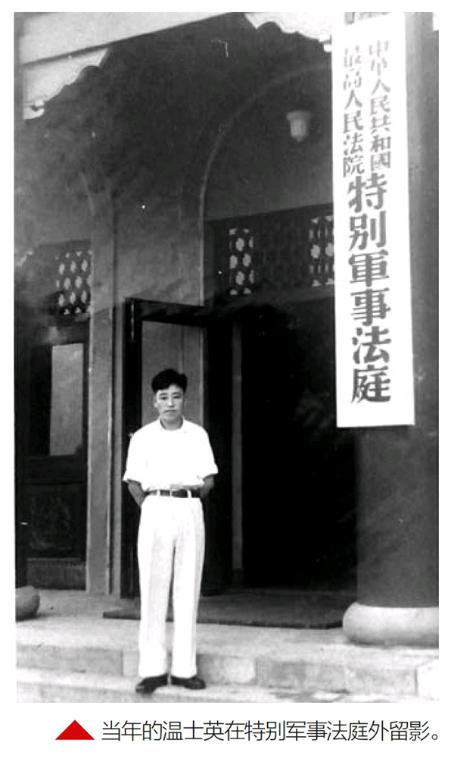

第二次拜访温老的时候,我们带去了网上下载的日本战犯沈阳审判照片。温老说他当时在法庭的二楼,一楼有新华社记者拍摄。因为年代久远,所以他只能从拍摄角度猜测照片也许是自己所为,但是对于新华社记者等别人拍摄的照片,他却异常肯定。不掠人之美,不夺人之功,身处历史记忆中的温士英有一种从容与淡定。

温士英曾经在战犯管理所的舞台上为每一个战犯拍一张人头像,为每一个证据留下照片资料,以及随战犯一起参观新中国的建设成就时拍摄下战犯的专注。这些事情,对于温士英而言,是“我的工作,是必须认认真真完成的工作”。那个年代的职业摄影师稀缺,摄影技术和暗房技术复杂,工作繁重,但是他都轻描淡写,一带而过。

这批侵华日本战争罪犯当中,有前侵华日军官兵,有在伪满洲国任职的高级行政官吏,有警察、宪兵、特务系统的骨干分子,有担任伪满洲国法院、检察机关的法官和检察官……这批战犯侵华时间之长、人员之多、涉及地区之广,以及由于时过境迁,讯问和调查取证工作之难,都是办理其他案件所不能比拟的。

工作团先后派出50多人前往黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、北京、天津等12个省市区进行调查取证,收集到控诉书、证词、鉴定书、照片以及日伪档案书报等材料1.8万余件,为战犯的主要被控罪行提供了扎实的证据。

1956年6月9日,特别军事法庭正式开庭审理日本陆军第59师团中将师团长藤田茂在内的8名来自日本军队的战犯。从温士英的照片中可以看到,法庭东墙挂着中华人民共和国国徽,台上是审判长、审判员席,台下区域是正方形,前面是书记长席,北侧是公诉员席,对面南侧是律师席,审判长正对面一侧是被告人席,旁边是翻译员席,南侧是证人席。审判区域外,后面是旁听席,有100多个座位。如今,位于沈阳市皇姑区的中国(沈阳)审判日本战犯特别军事法庭旧址陈列馆的审判大厅,几乎原样复制了当时的场景。

在证人指证环节,藤田茂的部队被指控于1936年2月26日包围山西省武义段,对当地村民用军刀砍、刺刀刺,刺死后扔到井里。一位名叫张葡萄的妇女指控藤田茂将她的婆婆用刺刀从背后刺死后,又从她怀里夺去年仅4岁的女儿砍死扔到井里。那一次,她的全家在这次屠杀中被日本人杀光。她自己也被带到井边踢进井里,因此逃过一劫……

历史就像一座大山般沉重,令人窒息。我们从历史的细节中重现的一幅幅画面,那一刻就定格在温士英老人的影像世界中。在低矮旧楼的六十平方米居室中,后细瓦胡同的阳光似乎带有古都特别的韵味。历史总是沧桑,唯有真实的记忆永远鲜活。

1956年7月,东北工作团结束了自己的使命,各自返回原工作单位,温士英奉调入最高人民检察院。此后,除了检察机关被“砸烂”的时期外,他一直在最高检工作,直到1990年退休。那些定格历史的照片和底片,当年他已经悉数上交。