宋代宣徽使初探

仝建平

(山西师范大学 历史与旅游文化学院,山西 临汾 041004)

宋代宣徽使初探

仝建平

(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西临汾041004)

摘要:宣徽院是唐代以来的一种宫廷服务机构,长官为宣徽使。唐宋时期,宣徽使的权力经历了从盛到衰、由实到虚的变化过程。鉴于唐代宣徽使专权乱政之弊,宋代的宣徽使不再任用宦官,并将其职权逐步虚化;到元丰官制改革时,先后废除了宣徽院和宣徽使。宋代的宣徽使地位高,叙位仅在参知政事、枢密副使、同知枢密事之后,但除宋初外,其多为寄禄官,已无实权。宋代设置宣徽使近130年,任用的宣徽使有44名。宋代对宣徽使的选任较为谨慎,这种防弊之政维护了皇权,收到了良好的政治效果。

关键词:宋代;宣徽院;宣徽使;防弊之政

宣徽院是唐代以来设置的一种宫廷服务机构。大致最早设立于唐代中期,随后分为南院和北院,各置使为长。五代及北宋、辽、金、西夏、元均沿置,明初及清初也短暂设置过。其职能主要服务于宫廷事务,但在不同朝代也不尽相同。宣徽使是宣徽院之长,总体负责宣徽院事务。清人黄本骥编《历代职官表》作“清”之“内务府总管大臣”相当于“五季”之“少府监,宣徽南院、北院使”“宋”之“殿中监、少监,少府监、少监,宣徽南院、北院使”“辽”之“北院南院宣徽使副使”“金”之“殿前都点检司,宣徽院左、右宣徽使,少府监、少监”*(清)黄本骥:《历代职官表》卷4《内务府》,上海古籍出版社1980年版,第175页。。尽管类比历代官制有附会性质,但仍能看出历代的宣徽使与清代的内务府总管大臣在职能上有一定相似性。

唐宋宣徽使制度的兴废,刚好处于唐宋变革期内。唐代的宣徽使,只任用宦官;唐代后期,宦官专权,宣徽使是宦官诸司使的总管家,权力仅次于宦官四贵——两枢密和两中尉,参与中枢事务,跻身最高级别宦官行列,权力达到顶峰,成为主要的专权宦官。五代时,除却后唐参用宦官外,其余各代均不再任用宦官,宣徽使的地位仍高、实权仍大,但与唐代后期相比,已步入衰落轨迹。宋代祖制限制宦官专权,宣徽使不再任用宦官,级别高,但实权不再,成为优待勋臣的加官,在沿用近130年后最终废除。关于唐代的宣徽使制度,已有专文研究*王永平:《论唐代宣徽使》,《中国史研究》1995年第1期;仝建平:《唐代宣徽使再认识》,《兰州学刊》2009年第9期。;宋代的宣徽使制度,目前有两篇硕士学位论文*仝建平:《唐宋宣徽使考述》,陕西师范大学硕士学位论文,2005年;施治平:《宋代宣徽院研究》,河北大学硕士学位论文,2013年。有所探讨,但尚未有专门研究成果正式发表。宋代的宣徽使,从沿置到废罢,由实职渐趋虚化,权力经历了由强到弱的嬗变过程;加之宋代官职分离的制度设计,宣徽使与宣徽院相互有关联,但又并非全然对应。有鉴于此,探索宋代宣徽使制度的实际情况,勾勒其发展脉络,分析其衰亡原因,对于丰富宋代制度史研究无疑具有一定的学术意义。

一、宋代宣徽院及宣徽使的存废

北宋开国伊始沿置唐五代以来的宣徽院,“掌总领内诸司及三班内侍之籍,郊祀、朝会、宴飨供帐之仪,应内外进奉,悉检视其名物。”*(元)马端临:《文献通考》卷58《职官·宣徽院》,中华书局1986年版,第526页。宣徽院位居枢密院之北,分南、北两院,各置使一名,宣徽南、北院使通掌院事,二使共院而各设厅事,南院资望比北院颇优,只用南院印。宣徽院所设吏史有都勾押官、勾押官各一人,前行三人,后行十二人,这些是宣徽院的中层或下级官员;其给使则有知客、押衙、道引、行首之属,这些是宣徽院的具体办事人员。以上官吏具体承办院内事务。宣徽院分掌兵案、骑案、仓案、胄案等四案*《宋史》卷162《职官志二》,中华书局1977年版,第3806页。。从宣徽院的下属官吏、机构及职能可以看出,其服务宫廷事务的性质仍很明显。但和唐五代相比,宋代的宣徽院已非朝廷中枢要害部门,文献屡见宣徽院被其他机构占用处理事务的记载。神宗行官制改革,元丰四年(1081年)十一月罢宣徽院,将其职权划拨给其他相关部门,如尚书省之吏部、兵部、工部、礼部和九寺之太常寺等,“官制行,罢宣徽院,以职事分隶省寺”。宋代的宣徽院前后存在120余年。

元丰四年废罢宣徽院的同时,宋代宣徽使的命运也接近终结,但在废罢时曾有过反复。“四年十一月二十一日罢宣徽院,见任宣徽使依旧,自今更不除人。六年三月二十三日,宣徽南院使、判大名府王拱辰为安武军节度使、判大名府。官制不置宣徽使,拱辰因再任,遂改命。哲宗元祐三年十月二十三日诏复置南北院宣徽使……绍圣三年四月二日详定重修敕令所言宣徽使因官制废罢,以事分隶省寺,元祐三年,复置并无所治之事,诏罢之”*(清)徐松:《宋会要辑稿》职官六之四五,中华书局1957年版,第2519页。。结合《文献通考》所载*(元)马端临:《文献通考》卷58《职官·宣徽院》,中华书局1986年版,第526页。可知, 1081年罢宣徽院,而存宣徽使职官,且不再新授。到1083年,仅有的一名宣徽使王拱辰也改任他职。这样,北宋第一次废罢宣徽使职官。而张方平已于1079年以宣徽南院使名义致仕,到1085年哲宗即位时始迁太子太保,罢宣徽使名,这样宣徽使名号也被废除了。到1088年十月诏复置南北院宣徽使,此后直到元祐六年(1091年)五月才任命冯京为宣徽南院使,当年七月又恢复了张方平宣徽南院使致仕的名号,之后闰八月批准张方平辞免宣徽使致仕。元祐七年(1092年)三月冯京以宣徽南院使名义致仕,朝廷下诏废除宣徽使。至此,恢复宣徽使职官后仅除过一次,又被废除了。伴随着绍圣元年(1094年)冯京的去世,北宋的宣徽使名号也就彻底结束了*(清)徐松:《宋会要辑稿》职官六之四五,中华书局1957年版,第2519页。。此后,宋代再没有恢复设置过宣徽使这一职官,当然名号也没有。“宣徽位尊而事简,故常以枢密院官兼之,或以待勋旧大臣之罢政者。及官制行,而事各有所隶,则愈觉赘疣,故遂废罢云。”*(元)马端临:《文献通考》卷58《职官·宣徽院》,中华书局1986年版,第526页。宋代设置宣徽使近130年。

二、宋代宣徽使的职能

宋代的宣徽使制度主要继承后周并有所损益,其职能同样沿革前代。“宣徽使本唐宦者之官,故其所掌皆琐细之事。然其职犹多因唐之旧。”大致宋初,宣徽使为实职,掌管宣徽院,随着皇权的逐步强化,宣徽使职权趋向虚化,成为寄禄官。前后有变化。总体而言,其职能有如下几个方面。

第一、遇百官起居、称贺、宴日,通唤宣答。

通唤宣答。“详定编修閤门仪制所言,按旧仪,宣徽使遇百官起居、称贺、宴日,通唤宣答”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷458,中华书局2004年版,第10953页。。主持宴席。“中书、枢密院、节度使出使赴镇,宰相还朝,咸赐宴于外苑,以亲王或枢密、宣徽使主其席”*(元)马端临:《文献通考》卷107《王礼二·开延英仪》,第970页。。关于宣徽使的通唤宣答,《文献通考·王礼考》开延英仪中有生动详细的记述。

第二、掌管宣徽院。

宋初,宣徽南、北院使通掌院事,“二使通掌院事,共院异厅,止用南院印……南院资望比北院颇优,或兼枢密亦掌本院事。”*(宋)孙逢吉:《职官分纪》卷12“宣徽使、南院使、北院使”,中华书局1988年版,第296页。宣徽使成为寄禄官后,仍有宣徽使受诏归宣徽院供职,张尧佐、郭逵、张方平三位即是,“诏判河阳、宣徽南院使张尧佐归院供职。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷174,第4209页。“诏宣徽南院使郭逵归院供职。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷219,第5327页。“观文殿学士、户部尚书、知应天府张方平为宣徽北院使、判应天府……既而方平卒不行,归宣徽院供职。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷258,第6294页。

宋初,宣徽南、北院使通掌院事,但随后推行差遣制度,实际掌管宣徽院的是“签署提点枢密宣徽院诸房公事”“权发遣宣徽院”“权发遣枢密宣徽院公事”等职官。

第三、临时代理他职。

临时掌管大内。“命宰相沈伦为东京留守兼判开封府事,宣徽北院使王仁赡为大内都部署。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷20,第444页。“以秦王廷美为东京留守,宣徽北院使王仁赡为大内部署。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷21,第481页。

担任都监监军。“重进反书闻,上命……宣徽北院使李处耘为都监……帅禁兵讨之。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷1,第25、19、29页。“命伐北汉,以……宣徽北院使潘美为都监。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷17,第374页。

权知州或朝官。“命宣徽南院使昝居润权知镇州”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷1,第25、19、29页。“命宣徽北院使李处耘权知扬州”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷1,第25、19、29页。“以宣徽北院使王拱辰权御史中丞”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷283,第6938页。。

由上可知,宋初,宣徽使有实权,掌管宣徽院,或被委以重任,担任都监监军、临时掌管大内等。随着皇权的加强,宣徽使逐渐丧失了明确的实权,“所掌皆琐细之事”。《长编》所载“天禧四年九月丙辰,曹玮罢签书枢密院事。”注文曰“自宣徽北院使、镇国军节度使观察留后罢为宣徽南院使、环庆路马步军都部署。”*(宋)徐自明撰、王瑞来校补:《宋宰辅编年录校补》卷3,中华书局1986年版,第150页。既然宣徽南院使比北院使稍优,而文献却说曹玮“罢为”,可见他担任的另一职务才具有实际权力。“初欲授卿(郭逵)宣徽使,虑外人以为罢政,第领枢职。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷208,第5064页。皇帝本欲授郭逵宣徽使,却说害怕别人误解为罢政,同样也是一个例证。“宣徽北院使、建武节度使李用和为彰信节度使、同平章事。许张伞击杖子,上下马如二府仪,余无得援例。又诏公使钱特依宗室例岁给其半。初,用和得宣徽使,意不满,不谢。未几,遂有此授。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷156,第3779页。任命李用和为宣徽使,他却不满意此职,皇帝又很快改任其他职。上引几例均可从一定程度上说明宋代的宣徽使确实逐渐没有实权。但宣徽使并非虚衔,如果认为它已经是空架子就更是一种误解。比如宋帝任命外戚李用和、张尧佐、郭承祐为宣徽使后,朝廷台谏舆论反对四起,尽管有防止外戚干政的用意,当然也反证出宣徽使地位重要,不可轻易授人。因此,宣徽使更多的是一种优待勋旧大臣的职官,地位、荣誉俱高。

三、宋代宣徽使的地位、身份及人数

(一)宋代宣徽使的地位

宋代的宣徽使,属于高官系列。其地位,一般而言略同于二府的副长官参知政事、枢密副使、同知枢密事,“品秩亚二府”。宣徽使与参知政事、枢密副使、同知枢密事以先后入叙位*(元)马端临:《文献通考》卷58《职官·宣徽院》,第526页。,但其地位前后也发生过变化。大致宋代立国之初,宣徽使地位高于参知政事和枢密副使。“旧制,宣徽使著位在枢密副使之上。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷41,第876页。之后朝廷曾先后三次颁发诏书确定宣徽使的序位。真宗即位半年后,接受宣徽使周莹请求,同意宣徽使位居枢密副使之下。“至道三年(997年)八月己亥,于是以客省使、签书提点枢密宣徽院诸房公事周莹为宣徽北院使,莹请居枢密副使之下,诏从之”。大中祥符九年(1016年)又以诏令形式确定参知政事、枢密副使与宣徽使立位以先后为次。“诏自今参知政事、枢密副使、宣徽使立位并以先后为次。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷88,第2014页。其中的缘由是此前隶属于宣徽院的三班院独立设置,宣徽院权力受到削弱而致。“国朝小使臣供奉官而下皆隶宣徽院。使恩礼遂同二府,而班枢密副之上。雍熙中置三班院事,专领小使臣授任,而宣徽使如旧,其后班缀逐下枢密副矣。”*(宋)徐自明撰、王瑞来校补:《宋宰辅编年录校补》卷1注文,第8页。此后大概执行上述规定(即参知政事、枢密副使、宣徽使立位以先后为次)并不严格,于是熙宁三年(1070年)神宗又下诏宣徽使序位参知政事、枢密副使之下。“诏宣徽使郭逵序位参知政事、枢密副使之下。逵被召赴阙,自言:‘故事,参知政事、枢密副使、宣徽使以入先后为序,今请立其下’。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷218,第5307页。至此,大致确定了参知政事、枢密副使、同知枢密事与宣徽使以先后入叙位。从中可以看出宋代的宣徽使序位一直呈现下降趋势。元祐六年哲宗恢复设置宣徽使时,规定其地位一仍旧制,在京人同于签书枢密院事。

关于宋代宣徽使职位之重要,如下几则文献足以说明。太宗反对中书建议赏宦官王继恩功而授其宣徽使。“先是,继恩有平贼功,中书建议欲以为宣徽使。上曰:‘朕读前代书史多矣,不欲令宦官干预政事。宣徽使,执政之渐也。止可授以他官。’宰相恳言继恩大功,非此不足以赏,上怒。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷36,第792页。“上曰:‘为宣徽使重故也’。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷241,第5882页。台谏建议应慎重除授宣徽使。“显上疏请于文武群臣中择晓边事者擢为宣徽使,委之方面,盖位高则威名著,识远则勋劳立。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷56,第1229页。《却扫编》曰“武臣多以节度使或两使留后为之,又或兼枢密;文臣则前二府及侍从之官高久次有勋劳者方得之,其居藩府则称判,其重如此。”

宋代宣徽使的待遇,“俸同执政”。从《宋史》之礼、仪卫、舆服、选举、职官等志以及《文献通考》之王礼等考的多处记载来看,大致同于参知政事、枢密副使等官员,有些项目甚至等同宰相、枢密使。其中兼任节度使、枢密使副的宣徽使比不兼者待遇更优厚。

(二)宋代宣徽使的身份

北宋建国以后,鉴于五代武将专权变更频繁之弊,逐步加强中央集权,实行“官与职分、名与实殊”的官职差遣制度,以加强皇帝的最高权力。宣徽使因是唐代后期专权宦官的主要代表,职权及身份均成为限制、改革的对象,其权力逐渐虚化,身份固定非宦官化。

北宋的宣徽使已非内职,“本朝更用士人”。宋初即以延福宫使换宣徽使。“《职略》云:太祖以内客省使换枢密,以延福宫使换宣徽,其旨远哉。”*(元)马端临:《文献通考》卷57《职官·内侍省》,第520页。宣徽使为武职,“宣徽使,武官也”,不再任用宦官,且文武臣皆用,“曾布曰:‘文臣以节度使为重,武臣以宣徽使为重。文臣先作宣徽然后建节,武臣多先建节乃得宣徽使。’盖欲上知建节之为非常恩也。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷498,第11854页。

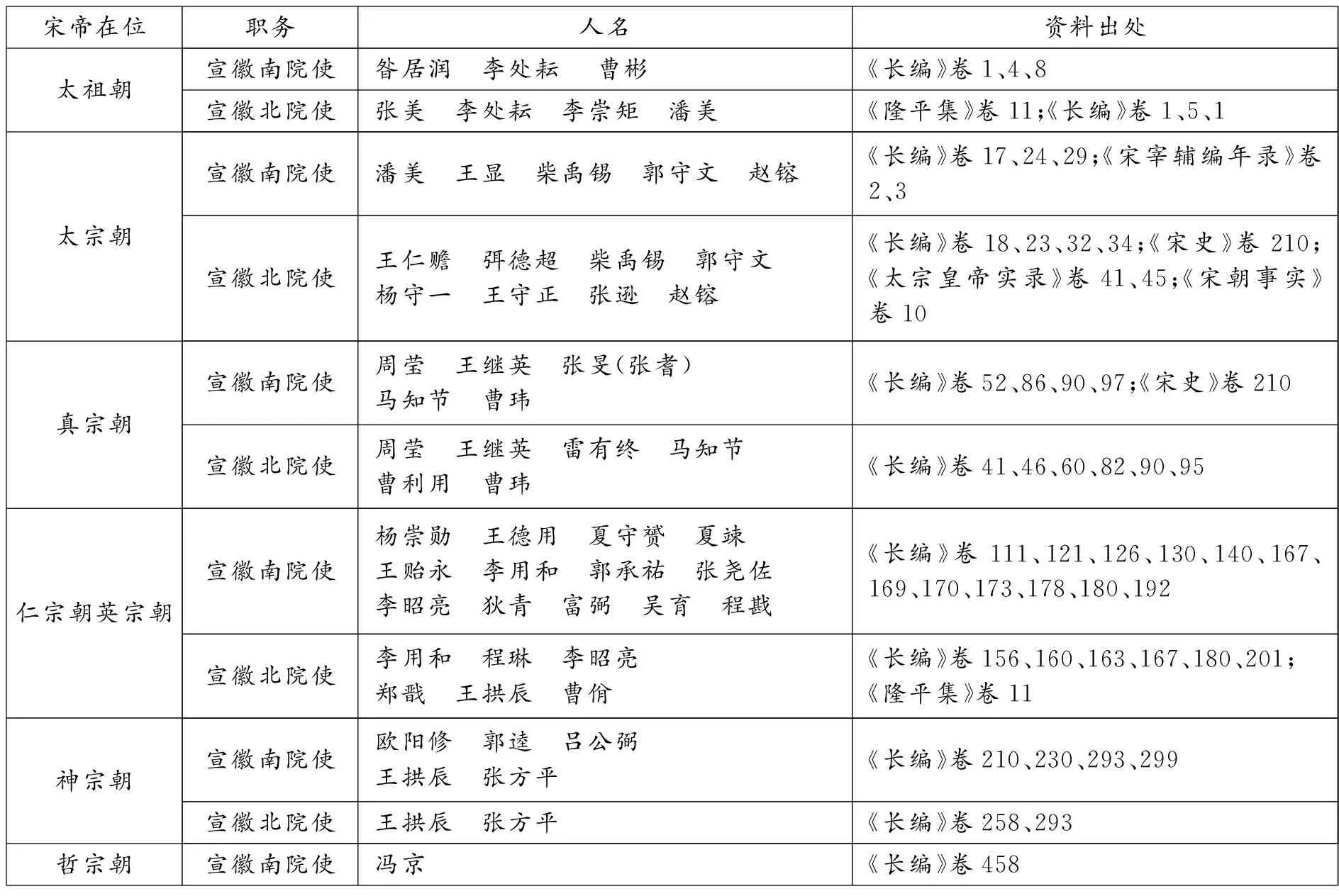

宋代宣徽使在任一览表

资料来源:(宋)曾巩著、王瑞来校证:《隆平集校证》,中华书局2012年版;(宋)钱若水等撰:《宋太宗皇帝实录》,《四部丛刊》三编,上海书店1985年版;(宋)李攸:《宋朝事实》,《丛书集成》初编,商务印书馆1936年版。

(三)宋代宣徽使的人数

查考文献,宋代的宣徽使共有44名*详见仝建平:《唐宋宣徽使考述》,陕西师范大学硕士学位论文,2005年,第64—77页。(见上表)。任用文臣与武臣大致相当;他们的籍贯,多为北方人,尤以今河南、山西、山东、河北四省为最多。

四、宋代宣徽使的任职情况

宋初,宣徽使为宣徽院之长,有实职,掌管宣徽使事务。随后逐步虚化,成为地方差遣大臣的加官。由于宣徽使职位重要,朝廷选任较为重视,一般不会轻易授人,朝廷或专门任命宣徽使,或多由枢密使副(枢密副使、知枢密院事、同知枢密院事、签书枢密院事)兼任,甚至枢密副使一人兼领两使。据《文献通考》记载,“使各一人,以检校官为之,或领节度及两使留后,阙则枢密副使一人兼领二使,亦有兼枢密副使、签书枢密院者。”*(元)马端临:《文献通考》卷58《职官·宣徽院》,第525—526页。在所统计宋代的44名宣徽使中,由枢密副使兼任的有李处耘、弭德超、柴禹锡、王显、张逊、马知节、张旻(张耆)、杨崇勋、狄青;由知枢密院事兼任的有柴禹锡、张逊、周莹、王继英、马知节、曹利用、王德用;由同知枢密院事兼任的有赵镕、曹利用、夏守赟;由签书枢密院事兼任的有杨守一、马知节、曹玮。由宣徽北院使直接升任宣徽南院使的有李处耘、潘美、柴禹锡、郭守文、赵镕、周莹、曹玮、李用和、王拱辰、张方平;而王继英和李昭亮由宣徽北院使先改任它职后又担任宣徽南院使。由宣徽使迁任枢密使的有李崇矩、曹彬、王显、王继英、曹利用、杨崇勋、夏竦、王贻永、狄青。检校官兼任宣徽使的有:李崇矩、张旻(张耆)、曹利用、李用和、郭逵、吕公弼均任检校太尉;赵镕、马知节均任检校太傅;王继英、雷有终、郑戬、均任检校太保;冯京任检校司空。此外,也有节度使领宣徽使的,始于潘美。“太祖开宝九年(976年)二月,以山南道节度使潘美为检校太傅,依前山南东道节度使,充宣徽北院使。节度使领宣徽自此始也。”*(清)徐松:《宋会要辑稿》职官六之四四,第2518页。杨崇勋、李用和、郭承祐、李昭亮均自殿前司迁宣徽使。“庆历八年(1048年)三月制,以殿前副都指挥使、宁武军节度使李昭亮为宣徽北院使。自殿前司迁此,国家恩例也。”宣徽使王德用、夏竦、李用和、程琳、李昭亮、富弼、曹佾均曾加同平章事。张方平和冯京以宣徽使致仕。宣徽使张美、李崇矩和王仁赡兼判三司。而昝居润和张美在后周末分别担任宣徽南北院使,宋初继续担任此职。柴禹锡、王德用、夏竦、张尧佐、郭逵均先后两次担任宣徽南院使,王拱辰先后两次担任宣徽北院使。

翻检文献发现,这些官员担任宣徽使之前大多为使职,以节度使、内客省使、客省使、观察使、三司使居多,还有如京使、盐铁使、东上閤门使、酒坊使等,“其内职,自借职以上皆循资而迁……客省使转内客省使,内客省使转宣徽使,或出为观察使。自内客省使以上,非特恩不授。”*《宋史》卷158《选举志》,第3701页。宣徽使改任多为节度使、枢密使、观察使、同群牧制置使、防御使等,“至道元年(995年)四月,出宣徽北院使柴禹锡为镇宁军节度使,太宗谓之曰:‘旧制,自宣徽北院使不过防御使,朕今委尔节旄,亦可谓优恩也。’”*(清)徐松:《宋会要辑稿》职官六之四四,第2518页。“同群牧制置使,国朝不常置,曾历中书、枢密及使相、宣徽使、节度使为之。”*(宋)孙逢吉:《职官分纪》卷19“卫尉”,第452页。其中升任多为枢密使,责授有观察使、左右卫大将军等。“安石曰:‘向来罢枢密使,亦无显状,又经受遗诏,当与节度使或宣徽使乃可。’”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷229,第5571页。

宋代的宣徽使为寄禄官,一般非寄任不除,“方平辞曰:‘宣徽使,非寄任不除。臣求乡郡自便而得之,恐开侥幸路。’”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷258,第6294页。大多授以勋德旧臣,以示优渥,“宣徽使,旧是前两府或见任节度使有勋劳者所除之职”。同时宣徽使皆判州府,“故事,凡仆射、使相、宣徽使皆判州府”*《宋史》卷352《余深传》,第11121页。。

宋代宣徽使的员额,一般情况下只设宣徽南院使和北院使各一人总共二人,不设副使。“使各一人”,“宣徽使限两员”。皇帝几次下诏重申宣徽使员额,大臣也上书要求谨慎任命宣徽使,可以看出在实际执行中,任命的宣徽使员额并非严格按照原来的规定。皇祐二年(1050年)“诏今后宣徽使不得过二员”*(宋)孙逢吉:《职官分纪》卷12“宣徽使、南院使、北院使”,第296页。。皇祐三年“仍诏除宣徽使自今不得过二员”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷171,第4017页。。“至和元年(1054年)十月二日,殿中侍御史赵抃言:‘臣伏见近年朝廷非次除节度使、宣徽使颇为烦数,窃以二者使额在唐季则付于容易,欲乞今后宣徽并节度使内文臣须历中书枢密院任用,加之德望为人推服;武臣曾经边鄙建立功业者方许除拜兼,宣徽使元额只是两员……上以遵祖宗之法,下以重爵位之赏……’诏中书枢密院今后有如此除改或未允,当即检校执奏。”*(清)徐松:《宋会要辑稿》职官六之四四,第2518页。宋代因特殊原因两次出现过三使并存的情况。一次是至和二年(1055年)二月至六月,李昭亮和富弼并为宣徽南院使,时任宣徽北院使者尚不知;另一次是熙宁三年(1070年)四月到七月,郭逵、欧阳修并为宣徽南院使,王拱辰为宣徽北院使。但均为临时性举措,不久便罢,恢复旧有编制。增任富弼为宣徽使意图在乎倚重他加强北部边防;而增加欧阳修为宣徽使的用意是他反对新法,神宗和王安石借太原阙守而任命其判太原府,并加以宣徽使以表恩礼,实则将其调任外地。“知青州、观文殿学士、兵部尚书欧阳修为宣徽南院使、判太原府。宣徽使自皇祐三年著令毋过二员,后富弼以宣徽使判并州,于时已有二员,诏以边任故权増一员。至是郭逵、王拱辰已为宣徽使,并修为三,用弼例也。太原阙守,上初欲用滕甫,议不合,遂用修。上初疑修以病不肯往。王安石曰:‘试敦谕并稍加恩礼,必肯往也。’因授宣徽使,修卒辞之。”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷210,第5099—5100页。

至于宋代宣徽使的任期,就现有文献记载,尚难以归纳。只是宣徽使阙,即命枢密使副兼领使事,甚至枢密副使一人兼领二使。“自后宣徽使阙,即命枢密使副兼领院事”,注文“宣徽使除授,其后不备书,此其始事,故特出之”*(宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷17,第375页。。上述44名宣徽使中,任职时间最短者有数月,如雷有终才2个月、欧阳修为3个月、富弼和杨崇勋均4个月、王显为6个月、杨守一为7个月、郭承祐和狄青均为10个月;而时长者,如曹彬担任宣徽南院使就达9年多,张尧佐任宣徽南院使达7年,王拱辰先任宣徽北院使达10年之久,接着又改任宣徽南院使达4年半,合计有近15年之多。或除或免宣徽使的原因不尽相同,且很是复杂。其中除宣徽使或是为了恩礼勋旧,或是为了照顾姻亲,或是为了临时处理边务或处置方面,当然也有降职而任宣徽使的。至于免去宣徽使,或是责授,或是朝中台谏舆论反对,或是因病或年老去职、或是逝于任上,或是官制改革废罢宣徽使,当然也有升迁高职的。其中,郭守文、杨守一、雷有终、夏守赟、郑戬、张尧佐、程戡、吕公弼八人均逝于宣徽使任上。宣徽使王贻永、张尧佐、李昭亮、李用和、曹佾五人均是外戚。

宋初,宣徽使掌管宣徽院,在宣徽院任职;随后成为或判或知府州官员的加官,但此时也有归宣徽院供职的,前述张尧佐、郭逵、张方平三位即是。

结语

宣徽使最早设置于唐代中期,初为供奉宫廷事务的普通宦官;唐代后期,伴随着宦官专权,宣徽使逐渐升任宦官衙门的总管家,地位仅次于两枢密和两中尉,成为专权宦官的主要代表,权力达到顶峰。五代时,鉴于中晚唐宦官专权乱政,除却后唐外,设置的宣徽使不再任用宦官,地位高,握有实权,但与晚唐相比已步入权力衰落的轨迹。北宋初期,逐步加强最高皇权,确立祖宗家法,以防弊之政为立国之法,严防宦官专权危害朝政,大体承继五代的宣徽使制度,不任宦官,文臣武臣兼用,宣徽使初有实权,后权力逐渐虚化,成为地位高、待遇优厚的勋德旧臣加官,一般而言,参知政事、枢密副使、同知枢密事与宣徽使以先后入叙位;均判州府,成为寄禄官。宋代的宣徽使地位高,鉴于中晚唐宣徽使专权之弊,宋代的皇帝及台谏等大臣对选任宣徽使较为谨慎,如中书提议辅助太宗登基且伐蜀有功的宦官王继恩担任宣徽使,遭到宋太宗严词反对;仁宗时外戚张尧佐短期内升任四职,遭到台谏集体抗议,逼迫仁宗罢去张尧佐担任的宣徽使,成为宋代政治史上台谏维护祖宗之法、反对违规任用外戚的典范事件。宋太宗和台谏对唐代宣徽使专权乱政之弊仍心有余悸。宋代宣徽使的主要职能为:遇百官起居、称贺、宴日,通唤宣答;掌管宣徽院;临时代理它职。由于长期实权不再,神宗元丰年间官制改革时,先废罢宣徽院,稍后再两次废置宣徽使。宋代的宣徽使存在近130年。宋代对宣徽使职权的有效制约,使这种唐五代以来位高权重的职官始终置于皇权的有效掌控之下,宣徽使之地位、荣誉、待遇得以保持,而实权渐趋虚化,从而取得了较好的政治效果,是为宋代皇帝集权体制下官制防弊、制衡的成功范例。

责任编辑:郝红暖

中图分类号:K244

文献标识码:A

文章编号:1005-605X(2016)04-0064-06

作者简介:仝建平(1976-),男,山西怀仁人,山西师范大学历史与旅游文化学院副教授,历史学博士。

A Study on Xuanhuishi of the Song Dynasty

TONG Jian-ping

(Institute of History and Tourism Culture ,Shanxi Normal University,Linfen 041004,China)

Abstract:Xuanhuiyuan was an institution services for palace since Tang Dynasty,and its senior official was Xuanhuishi.The Xuanhuishi’s power has gone a change from prosperity to decline and from the real to the week from Tang to Song Dynasty.In order to avoiding the authorization of Xuanhuishi in Tang Dynasty,Xuanhuishi wasn’t appointed eunuch and its power was limited in Song Dynasty.Xuanhuiyuan and Xuanhuishi were successively abolished in Yuanfeng Reformation.Xuanhuishi had an important status in early Song Dynasty,its sorted was only behind Canzhizhengshi,Shumifushi and Tongzhishumishi。But it was an officer have official rank no duties,hadn’t real authority in most time of Song Dynasty.44 Xuanhuishi were been in office of 130 years.The Song court carefully selected and appointed Xuanhuishi and received a good political effect.

Key words:Song Dynasty;Xuanhuiyuan;Xuanhuishi;policies to prevent disadvantages