环境规制对碳绩效影响的门槛效应分析

路正南 冯 阳(江苏大学,镇江 212013)

环境规制对碳绩效影响的门槛效应分析

路正南 冯 阳

(江苏大学,镇江 212013)

环境规制解决 “温室效应”的关键在于其能否实现经济增长和碳减排之间的共赢。因此,寻求一条提升碳绩效的持续发展道路是当前政府环境规制之要务。本文从竞争均衡模型的构建深入探讨环境规制对碳绩效的作用效应,证实了环境规制与碳绩效之间呈现广义上的U型曲线关系。在此基础上,通过建立门槛面板回归模型实证检验了中国2000~2014年30个省市的环境规制对碳绩效的门槛效应,基于区域异质性假定证实了环境规制与碳绩效的双门槛效应及最优规制水平的存在,以期为地方政府环境规制的正确执行提供必要的参考依据。

环境规制 碳绩效 门槛效应 竞争均衡模型

引 言

在环境污染、生态失衡等问题日益凸现的背景下 ,“温室效应”在全球范围内受到了前所未有的关注。IPCC的研究报告指出,人类活动产生的CO2是 “温室效应”主要诱因的可能性在90%以上[1]。从 《联合国气候变化框架公约》的签署到《京都议定书》总体减排目标的达成,再从哥本哈根气候峰会到巴黎气候大会的顺利召开,碳排放问题逐渐由道德牵制转变为政治干预,充分彰显了各国政府和人民对保护地球生态环境的决心和努力。

实际上,由于碳排放的负外部性和排放主体的非自觉性 ,减排承诺的能否顺利履行很大程度上依赖于政府的环境规制。不可否认,环境规制以约束企业的碳排放,促进产业的优化升级,具有理论意义上的 “倒逼减排”作用。但环境规制的有效性也曾一度引发质疑,如Sinn[2]的研究所述,规制企业意识到政策的愈加严厉性,必将加速化石能源的生产和消耗,从而可能导致碳排放的增加而导致 “绿色悖论”现象的发生。实际上,碳绩效作为衡量经济发展和环境保护的重要指标,研究其与环境规制的关系更能准确的衡量政府规制的有效性。然而,目前国内学者关于碳绩效影响因素的研究中,环境规制扮演的角色却少有问津,在研究环境规制作用的文献中,又少有学者聚焦于其对碳绩效的影响。只有部分研究从碳排放量这一指标探讨了两者的关系,研究结果也莫衷一是。如卢现祥和张翼、何小钢和张耀辉的研究表明环境规制能显著抑制碳排放[3,4];而许菁、赵欣和龙如银认为环境规制对碳排放的作用尚不明显[5,6]。由于仅仅考虑碳排放量这一指标忽略了经济发展、要素替代等因素的影响,且传统研究都仅仅聚焦于环境规制对碳排放的正负作用,而没有对不同规制水平下的影响效应进行动态考虑。另一方面,如果环境规制与碳绩效存在非线性关系,而仅仅从正负线性关系考虑可能会误导规制政策的正确选择。考虑到环境规制对碳绩效非线性作用的存在,且这种非线性可能存在一个甚至多个门槛。基于此,本文通过竞争均衡模型的构建,从数理角度经验分析了环境规制与碳绩效之间的关系;然后通过门槛面板模型的构建实证考察了我国环境规制对碳绩效的 “门槛”所在;在此基础上 ,对新常态下我国艰巨的减排任务提出有的放矢的策略建议。

1 环境规制对碳绩效影响的数理模型——基于竞争均衡模型

1.1 模型基本假定

碳绩效主要受企业生产活动的影响,环境规制通过对企业生产活动的干预影响其碳排放。假设社会上包含n个行业,每个行业的生产函数服从于C-D生产函数,规模报酬不变且市场是完全竞争的。为了便于考察环境规制对碳绩效的影响,借鉴Hartman的思想[7],本文将碳强度作为企业的投入要素,同技术、资本和劳动力引入生产函数,则生产函数为:

式中,i=1,2,…,n表示不同的行业;A表示综合技术水平;L表示投入的劳动力;e表示碳强度,且有0<e≤1;K表示总投入资本;μ表示随机扰动项,且μ≤1。值得一提的是,这里的e表示的是广义上的碳强度,e愈小,表示企业的清洁生产技术投入越大,且当e=1时,表示生产不考虑环境的影响,全部决策以提升经济绩效为中心,此时产出最大。

由于碳排放不仅与产出相关,且受碳强度和环境规制的影响,故碳排放量的计算表达式可表示为:

其中,β>0为一个影响参数,用来衡量环境规制中直接规制的强度。

1.2 环境规制对碳绩效的影响分析

由于全要素碳绩效的计算受多重指标变量的影响,为了便于分析,本部分用单要素碳绩效(CEPI)中的碳生产率 (CP)作为替代变量,以探寻环境规制对碳绩效的影响机理。即:CEPIi= CPi=e,即环境规制对碳绩效的影响效应与其对碳强度的作用相反。在一定环境规制的作用下,由于趋利避害的本性,企业必将选择追求利润最大化。即:

其中,Z表示利润;p表示最终产品的价格;q表示单位劳动力成本;r表示物质资本价格;s表示单位碳排放的价格 ,用来衡量环境规制中经济规制手段的强弱。

通过对目标函数求解可得,企业取得最大利润的条件为:

根据式 (4)、(5)的q、r的最优解可以进一步得到:

进一步可得,各部门的人均资本占有量可表示为:

这就是说,在均衡市场条件下,劳动力和资本顺利流通,各行业的人均资本相同。因此,第i个经济体的生产活动具有一般性。

在pi≤s的条件下,可得进一步可得,f(β)>f(0)>0,由式 (9)可知,,即有碳强度关于直接环境规制强度递减。

从以上的数理分析可以看出,碳强度作为生产要素从产出端被引入生产端,更便于揭示其对生产的影响。对于合理的碳强度ei的选择,企业会根据自身利益情况以及环境规制做出合理选择。在产品价格不变的情况下,如果不改变碳强度ei,碳税s的增加意味着受益的降低。由于生产函数中ei的指数1-α大于其排放指数(1-α)β,所以此时企业必然选择更清洁的生产方式降低ei以应对增加的碳税。类似的,直接规制强度β的影响效应如下:当pi≤s时,在规制标准β较小时,由于碳税s的存在,企业也会采用较清洁的生产。随着β的增加,ei会不断减小,所以企业会考虑增加ei以增加产出;实际上,由于碳市场尚未建立,我国目前的情形处于pi>s阶段,在该种情形下,当β较小时,企业会专注于生产而提高ei,过高的ei使得政府不得不采取行政干预进行控制,进而提高β以应对企业的无节制排放,此时如果企业继续原有的ei进行生产,则碳排放的成本高于产出的增加,因此此时企业只有采用清洁生产以降低ei。如果此时β继续增大,企业不会继续降低ei以减少惩罚,反而会扩大生产以增加收益。也就是说,企业会在增加产出提升受益和减少排放降低惩罚之间寻求一种均衡,而这一均衡点的位置由环境规制力度来决定。

总体而言,初期较弱的环境规制打破了企业固有的资源配置方式,使得生产活动不利于资源的最优组合利用,因此会造成短期内碳绩效的下降。但随着规制力度的不断增强 ,过高的环境成本使企业增加技术研发尤其是低碳技术的投入,从而逐渐转向碳绩效的提升。当规制力度进一步增强之后,由于减排成本不断加大,企业不会选择继续增加清洁投入以满足规制的要求,而是逐渐在保持原有的生产模式下增加产量,从而使得碳绩效的边际弹性进一步减小。

2 环境规制对碳绩效的门槛效应分析

通过竞争均衡模型的数学推理可以看出,环境规制对碳绩效的影响并不是单纯的线性作用。但由于竞争均衡模型的理想化,并不能准确的反映两者的关系,因此还需进一步的 “门槛分析”以考究环境规制对碳绩效影响的门槛存在性。

2.1 门槛面板模型的设定

对于门槛模型的检验方法,交叉项检验和分组检验相对较为常见,但二者均具有一定的缺陷:交叉项检验必须建立包含交叉项的回归模型,但交叉项的形式多样,难以寻求准确的表达方式;分组检验必须预先对所含样本进行分组,但分组标准难以确定。且两者都无法对 “门槛效应”进行显著性检验。基于此,本文借鉴Hansen提出的门槛面板模型[8]。由于该模型不仅可以准确的估算出门槛值 ,且依据数据特性内生地划分区间并进行显著性检验。在此基础上,本文建立如下门槛面板模型:

式中,CEPI表示被解释变量全要素碳绩效;ER表示门槛变量环境规制强度;τ表示一定的门槛值;H表示技术创新水平;I表示产业结构;E表示能源强度;G表示人均GDP;i,t分别表示对应的地区和年份;ξ、γ表示影响系数;I(*)表示指数函数。

2.2 门槛估计与检验方法

门槛面板分析主要包括两个部分的内容 ,(1)门槛值与影响系数的估计;(2)门槛影响效应的显著性检验。由于传统的格栅搜索法需要大量的回归分析,本文借鉴Hansen和Bai的计算方法[9]。先从单门槛效应模型入手,将取值范围内的任意τ0赋值于τ,然后采用OLS估计各回归系数,且求出相应的残差平方和S1(τ),不同的τ0则对应不同的S1(τ),其中残差平方和最小的τ0即为门槛值τ*,也就是说τ*=arg minS1(τ)。在确定门槛值之后,即可采用OLS估计测算出斜率η(τ*)。然后以τ*为临界值采用同样的方法求得τ2=arg minS2 (τ*,τ2),在此基础上将得到的τ2带回得到门槛值τ1=arg minS3(τ,τ2)。

在门槛效应估计的同时,可采取自主抽样法(Bootstrap Analog)构建渐进分布,从而计算出相应的P值,以进行显著性检验。且在确定门槛值后,还要检验其真实性,即给出相应的置信区间。首先 ,不存在门槛值的原假设为H0∶θ1=θ2,因此可以构建LM统计量为:

其中,S0为原假设下的残差平方和。同时,还必须对其做出相应的真实性检验,采用最大似然估计以确定恰当的置信区间,构造原假设:H0∶γ=γ0,构建LR模型如下:

2.3 变量说明与实证检验

被解释变量碳绩效 (CEPI)采用全要素碳绩效计算方法,由于全要素碳绩效考虑多指标变量,具有综合多维度的特征,为了准确度量,本文采取王群伟、周德群和周鹏的测算方法,即利用环境生产技术构建二氧化碳排放绩效指标进行测算[10]。解释变量环境规制 (ER)的衡量指标较多,由于数据的难以获取以及不同方法的估计结果差异较大而限制了许多研究的展开[11]。目前学者多从以下几个方面进行测算:污染治理支出和成本、规制机构检查监督次数、污染排放情况以及综合指标等。考虑到指标的完善性和数据的可获得性,本文借鉴张菡的做法,采用主成分分析法选取主要指标变量,并利用主成分的综合得分作为替代变量[12]。其他控制变量的计算相对简单,其中,技术创新水平 (H)用专利授予量来表示;产业结构 (I)以第二产业占三次产业的比重来衡量;能源强度 (E)以年度能源消耗量与对应省市的GDP表示;人均GDP(G)以各省市的GDP与相应人口总数比值得到。

本文拟对中国大陆31个省市的面板数据进行实证分析,但由于西藏的数据缺失严重,考虑到数据的可获得性和有效性,本文对除西藏外30个省市作为研究样本,时间跨度为2000~2014年。相应指标主要源于 《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》、中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报等。

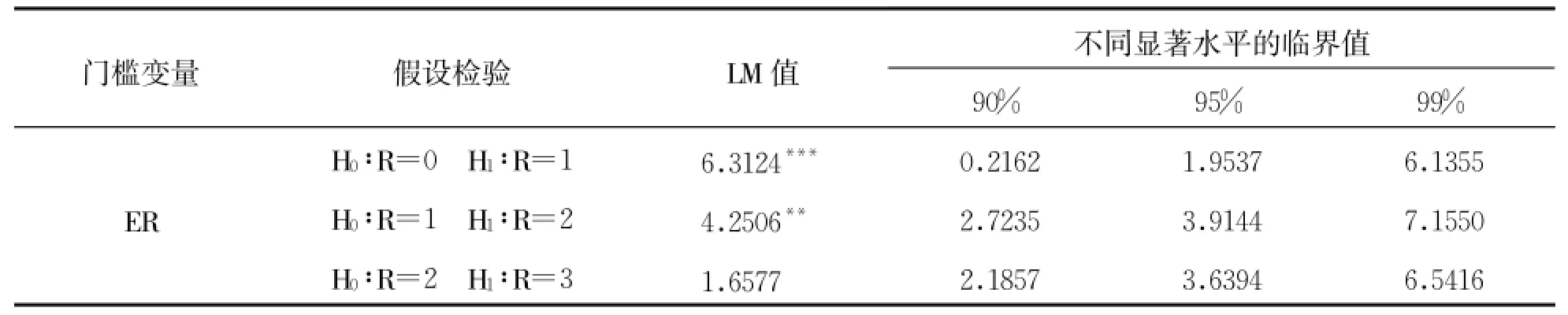

表1 门槛估计与假设检验

表1给出了实证分析结果以及由Bootstrap方法计算出的P值,根据LM值和不同显著水平的临界值,很容易看出:在第一个假设下,LM值大于99%水平下的6.1355,也就是说支持H1∶R=1;同理,在第二个假设下95%的水平支持H1∶R=2;但在第三个假设下不支持R=3的假设,即R=2。因此,可以认为环境规制对碳绩效有两个门槛值。在此基础上,采用Stata12.0对有2个门槛值的假设进行检验,结果如表2所示:

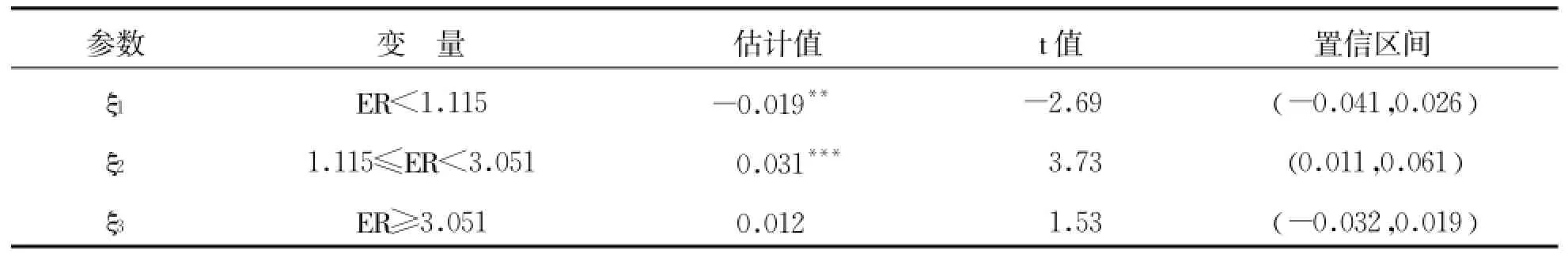

表2 门槛值及参数估计

从表2的估计结果可以看出,环境规制对碳绩效的影响存在着两个门槛值:当环境规制强度低于1.115时,其与碳绩效呈负相关,影响系数为-0.019,此时环境规制的增强不利于碳绩效的提升;当规制强度介于1.115与3.051之间时,规制力度的增强正向促进碳绩效,影响系数为0.031;而当环境规制力度超过3.051这一阀值,环境规制对碳绩效的弹性系数有所降低,仅为0.012。这就是说,从总体来看,环境规制对碳绩效的影响呈统计意义上的U型关系,这也与前文的竞争均衡模型的估计结果相一致。

之所以呈现U型关系,这与环境规制对碳绩效的作用机理密切相关,究其原因,作者认为:首先是环境规制从无到有才是U型曲线的起点,当环境规制对企业的生产活动进行约束后,企业一般会通过末端治理或者加大清洁技术的投入两方面进行减排,但由于初期的规制力度相对较弱,较之清洁技术投入,末端治理成本小且效果明显(如企业在弱规制下宁愿承受较少的罚款或碳税而不愿意减少产量或增加清洁投入)。因此初期的环境规制改变了企业固有的资源配置方式,从而不利于效率的提升,碳绩效也随之下降。且由于环境规制的实施不是一蹴而就的过程,必然是分区域分行业的实施,初期并未受到规制的行业或地区意识到环境规制的实施和强度的增加,也必然会采取更为粗放的生产方式从而造成短期内碳绩效的相对下降。随着环境规制的全面执行以及力度逐步增强时,必然造成对部分粗放型企业的淘汰,对产业进行彻底的 “清洗”,面对更为严格的规制标准,加之末端治理费用边际效用的递减,必然刺激企业通过技术革新提升核心竞争力,此时环境规制对碳绩效的影响转向正向效应。如果环境规制强度继续增强 ,则会导致边际弹性的降低从而影响效应进一步变弱。值得一提的是,环境规制对碳绩效的影响并不一定严格呈U型趋势发展,还与规制方式和政策等因素相关联,正如自然辨证法中的观点,任何事物都有一定的限度,要把握事物的度。如果一味地增强环境规制,当规制力度超过企业的承受范围,必然阻碍企业的生产 ,从而抑制经济的发展,甚至导致环境规制对碳绩效影响的 “重组”现象的发生,出现 “倒N”型的影响,也就是说环境规制对碳绩效存在提升有度的限制。

表3 环境规制与碳绩效区域分组表

表3给出了2014年各省市的环境规制与碳绩效情况,多数省市的碳绩效都相对较低,说明了目前我国经济增长方式仍呈现出粗放的态势。从区域环境规制强度来看,青海、甘肃、辽宁、云南的环境规制强度尚未跨越1.115这一门槛值,表明目前这些地区的环境规制相对不够完善,且环境规制对碳绩效呈现负相关,应尽快完善规制法规,转变规制方式,加速跨越第一门槛。而从第二个门槛来看,除了海南,福建,陕西略微高于这一门槛,其他地区均处于1.115到3.051这一规制区间内。另外,全国的平均规制强度1.862也远低于3.051这一门槛值,这说明目前我国的环境规制进一步增强有利于碳绩效的提升。

3 结论与建议

如何在不阻碍经济发展的前提下实现碳减排是政府和广大学者深度聚焦的议题,实现碳绩效的提升使经济和环境保护的共同发展成为可能。然而,在对提升碳绩效的路径和方法的研究中,环境规制的作用常常被忽视。实际上,无论是产业结构的变迁,还是低碳技术的进步,都离不开政府的规制与引导,尤其是当前碳减排迫在眉睫的紧要关头 ,制定出行之有效的环境规制策略和适合当地经济的规制力度是政府迫切需要解决的问题。本文在经验分析的基础上构建了环境规制对碳绩效的竞争均衡模型,数理模型分析认为,环境规制对碳绩效的影响是一个动态的过程,随着规制力度的逐步增强,碳绩效表现为先降低后升高进而趋于稳定的过程。同时证实了环境规制对碳绩效影响的非线性关系,且存在一个或多个“门槛”。在此基础上构建出门槛面板模型,并基于2000~2014年全国30个省市的面板数据进行实证分析。结果表明:环境规制对碳绩效的影响存在两个门槛值,跨越第一个门槛之后,环境规制对碳绩效的影响由负转为正,跨越第二个门槛之后,影响效应仍为正相关,但弹性系数趋于变小,表明了环境规制达到一定的强度后,边际效用逐步递减的特性。且目前我国多数省份处于第二区间内,适当增强规制水平有利于碳绩效的提升。

同时,本文的研究结论包含睹著知微的政策含义:(1)我们必须清晰的认识到,仅仅依靠环境规制并不能有效的提升碳绩效,还依赖于企业和民众的广泛参与,尤其是企业绿色技术的革新,制定出使企业断鳌立极的规制手段和方式是环境规制的艺术所在。(2)从环境规制的门槛面板分析可以看出,不同地区的规制水平参差不齐,对于尚未跨越第一门槛的省份,应尽快完善环境规制法律法规,做到有法可依和有法必依。而对于其他省市,要在适度增强规制的同时,不断实现力度向方式的转变,一味增强环境规制力度不是长久之宜,浮泛无根的过度环境规制必将导致对碳绩效影响的 “倒N”型 “重组”现象的发生。切实将环境规制方式从命令控制型向市场型规制手段的转变,避免单一、故步自封的静态标准,不断根据区域发展情况滚动调整规制策略。(3)环境规制的贯彻实施还依赖于地方政府的监督与管理,行政分权并不是抑制碳绩效提升的罪魁祸首,唯GDP考核的 “晋升锦标赛”才是环境规制作用甚微的起根发由。因此必须将碳绩效指标纳入考核指标中来,以多元化、绿色化的政绩考核体系促使环境规制向 “逐顶竞争”的转变。(4)要不断学习欧盟EU-ETS的碳市场建设经验,结合中国碳试点的实践情况,尽快建立全国统一的碳市场,与国际碳市场接轨,以恰当的碳配额方式实现市场规制的有力运行。

[1]政府间气候变化专门委员会 (IPCC).国家温室气体清单指南 [R].巴黎:IPCC,2006

[2]Sinn H W.Public Policies Against Global Warming:A Supply Side Approach[J].International Tax Public Finance,2008,15(4):360~394

[3]卢现祥,张翼.“政府——社会”分权与我国二氧化碳减排治理——基于省级面板数据的经验分析 [J].财经科学.2011,(6):92~100

[4]何小钢 ,张耀辉.中国工业碳排放影响因素与CKC重组效应——基于STIRPAT模型的分行业动态面板数据实证研究 [J].中国工业经济 ,2012,(1):26~35

[5]许菁.我国区域碳排放影响因素研究 [J].统计与决策 ,2014,(8):92~94

[6]赵欣,龙如银.考虑全要素生产率的中国碳排放影响因素分析 [J].资源科学,2010,(10):1863~1870

[7]Hartman R,Kwon O S.Sustainable Growth and the Environmental Kuznets Curve[J].Journal of Economic Dynamics&Control,2005,(29):1701~1736

[8]Hansen B.Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation,Testing and Inference[J].Journal of Econometrics,1999,(2):345~368

[9]Bai J.Estimation of a Change Point in Multiple Regression Models [J].Review of Economics and Statistics,1997,(9):551~563

[10]王群伟,周德群 ,周鹏.中国全要素二氧化碳排放绩效的区域差异——考虑非期望产出共同前沿函数的研究 [J].财贸经济,2010,(9):112~117

[11]原毅军,苗颖,谢荣辉.环境规制绩效及其影响因素的实证分析 [J].工业技术经济 ,2016,(1):92~97

[12]张菡.中国环境规制绿色技术创新效应的研究 [D].济南:山东财经大学,2014

The Threshold Effect of Environmental Regulation on Carbon Performance

Lu Zhengnan Feng Yang

(Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

The key to solve the“greenhouse effect”is whether the environmental regulation can realize the mutual success between economic growth and carbon reduction.Therefore,the focus of the current government environmental regulation lies in seeking for a sustainable path to improve carbon performance.In this paper,the effect of environmental regulation on carbon performance is discussed through the construction of competitive equilibrium model.It is confirmed that the relationship between environmental regulation and carbon performance is u-shaped curve in the broadest sense.On this basis,the panel threshold regressionmodel is established to empirically test the threshold effects of environmental regulation on the performance of carbon in 30 provinces from 2000 to 2014,and confirmed that the existence of the double threshold effect and the optimal regulation level of environmental regulation and carbon performance based on the regional heterogeneity assumption,which are aimed to provide indispensable reference frame for the government to implement the environmental regulations correctly.

environmental regulation;carbon performance;threshold effect;competitive equilibrium model

(责任编辑:王 平)

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.08.004

F205

A

2016—04—05

国家自然科学基金资助项目“基于非期望产出率熵变的产业系统减排机理与碳减排产别责任研究”(项目编号:71173094)。

路正南 ,江苏大学管理学院院长,教授,博士生导师。研究方向:低碳经济与管理。冯阳,通讯作者 ,江苏大学管理学院硕士研究生。研究方向 :能源经济与管理。