基于探地雷达的地下水土流失研究

付 磊,白 晶

(贵州省水土保持技术咨询研究中心,贵州 贵阳 550002)

基于探地雷达的地下水土流失研究

付磊,白晶

(贵州省水土保持技术咨询研究中心,贵州 贵阳 550002)

探地雷达;表层岩溶带;水土流失;西南山区

西南山区地下水土流失是水土流失的重要途径之一,而表层岩溶带是整个地表物质、生物迁移和转化最活跃的部分,是地表水土物质迁移的主要通道。利用探地雷达对研究区内表层岩溶带发育状况开展实测调查,初步构建喀斯特坡耕地表层岩溶带结构特征、发育状况勘测方法,为判别喀斯特地区地下水土流失方式与途径提供基础数据,以期为西南山区水土流失治理、水土资源优化配置,以及石漠化生态恢复等相关工程措施方案制订提供科学依据。

我国西南山区基岩以可溶性碳酸盐岩为主,在亚热带季风气候条件下岩溶发育强烈,形成地表、地下双重水文地质结构,对水土流失过程和泥沙物质迁移产生重要影响,造成独特的径流过程和土壤侵蚀特征[1-3],以地下水土流失最为典型[4]。

从山区水流蓄滞特点来看,地表非饱和带包括土壤层、表层岩溶带、传输带。西南山区土壤浅薄,石漠化严重,土壤层往往缺失或瘠薄;传输带位于非饱和带下部,与饱和带相接,裂隙发育较差,容水性与渗透性显著减弱;表层岩溶带是连接地表与深部可溶岩石的纽带,是岩溶地区水分与养分赋存和迁移的重要空间,是影响岩溶地貌发育、岩溶流域水分养分循环和生态环境的重要因素,从生态环境角度,表层岩溶带是地下生物寄存的主要场所,是岩溶植被生长所需水分和养分的重要来源。我国对喀斯特山区表层岩溶带的相关研究仍处于起步阶段,受技术手段与研究方法的限制,难以对表层岩溶带的发育状况进行定量研究,对于次地表表层岩溶带发育状况(裂隙方向、张开度、频度等)与地表地形发育特征的关系也未明确,因此难以探求喀斯特流域主要的水土流失过程与途径。本研究利用探地雷达对贵州省黔西县金兰镇猴场村表层岩溶带发育状况开展实测调查,初步构建喀斯特坡地表层岩溶带结构特征、发育状况勘测方法,为判别水土流失方式与途径提供基础数据,以期为喀斯特地区水土流失治理、水土资源优化配置,以及石漠化生态恢复等相关工程措施方案制订提供科学依据。

1 材料与方法

1.1研究区概况

研究区位于贵州省黔西县金兰镇猴场村,地理坐标E106°02′45.0″、N26°52′6.5″,属亚热带季风性湿润气候区,年均气温14.2 ℃,年均降水量1 087.5 mm,平均海拔1 390 m,相对高差95 m,地势起伏较大,坡度多在15°~25°之间。在大地构造上位于上扬子地块滇东—黔中隆起东部,处于扬子地块南缘,与华南造山带相邻。出露的地层主要有泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、古近系、第四系,以二叠系和三叠系分布最为广泛。土壤类型以黄色石灰土为主(46%),还有棕色和黑色石灰土(35%)、粗骨土(11%)和水稻土(8%)。土壤pH值黄色石灰土为5.64~7.02,棕色和黑色石灰土为6.98~7.66,水稻土为6.52~7.06。植被中乔木层主要有马尾松、柏木、刺槐等,草本层主要有五节芒、狗尾草等,区内共有植物49科72属85种。

1.2研究方法

(1)基本原理。探地雷达的基本原理是基于高频电磁波理论,工作方式是以宽频带、短脉冲的电磁波形式,由地面通过发射天线T送入地下,经地下地层或目的体反射返回地面,被另一天线R所接收。雷达图形常以脉冲反射波的波形形式记录。波形的正负峰分别以黑、白色表示,或者以灰阶或彩色表示,这样同相轴或等灰线、等色线即可形象地表示地下反射界面。通过分析电磁波的时频、振幅特征,就可判别地质体的展布形态和性质,从而达到表层岩溶带勘测的目的。

(2)设备软件。本次研究采用的是瑞典MALA公司的RAMAC/GPR高精度探地雷达,使用Reflexw2D雷达影像分析软件对所测剖面线图像进行滤波分析和影像解译。

(3)测量方法。人工携带瑞典RAMAC/GPR高精度探地雷达主机、50 MHz绳状天线、手持GPS等设备按设计线路进行测量,每间隔0.5 m进行一次雷达数据记录。在对表层岩溶带发育厚度进行探测的同时,人工记录剖面线编号及其位置坐标、岩石裸露率、植被覆盖度等相关信息。

(4)试验路线。路线要涵盖不同地层岩性、地貌部位、地形特征、土地利用与植被覆盖等区域。综合以上情况,在试验区内选了6条剖面线开展探测工作,线路总长约4 km,线路具体情况见表1。

表1 剖面线编号及其位置坐标

(5)数据分析与解译。以研究区航测数据、雷达探测数据、GPS点位数据作为数据源,使用Reflexw2D雷达影像分析软件对所测剖面的雷达图像进行滤波分析和影像解译,滤波处理过程包括了一维滤波(去直流漂移)、静校正(移动开始时间)、增益(能量衰减)、二维滤波(抽取平均道)、一维滤波(巴特沃斯带通滤波)、二维滤波(滑动平均)等。经过上述步骤后,将最终的数据进行层位追踪,以10 m为间距,导出表层岩溶带发育厚度值的报表数据,最终得出表层岩溶带的发育情况数据。

2 结果与分析

2.1表层岩溶带发育厚度

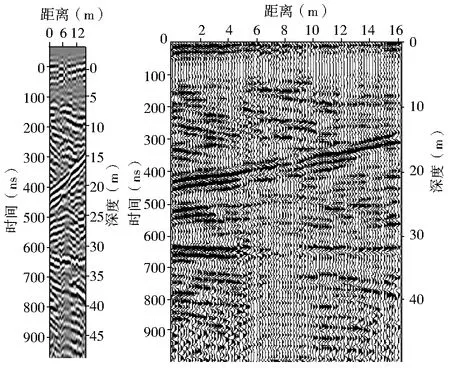

使用Reflexw2D雷达影像分析软件对所测剖面线图像进行滤波分析和影像解译后,6条剖面线结果见图1。

(a)01(b)02

(c)03(d)04

(e)05(f)06

图16条剖面线解译图

(1)剖面线01和02。处于山脚,土地利用现状为坡耕地,坡度5°~15°,基本处于同一等高线上,地层岩性为喀斯特石灰岩,表层岩溶带发育较厚,普遍发育深度8~10 m。

(2)剖面线03。处于山脚,土地利用现状依次为坡耕地(基岩出露率<10%)、裸岩地(基岩出露率>50%)、坡耕地(基岩出露率<10%),坡度5°~15°,高程变化约有10 m,地层岩性为喀斯特石灰岩。坡耕地地下表层岩溶带发育深度8~10 m,与剖面线01和02一致。在该剖面线中段距起点50~80 m处出现裸岩地,表层岩溶带发育深度陡然增大,最深处为距起点60~70 m处,发育深度达25 m。

(3)剖面线04。处于山腰至山脚,土地利用现状为坡脚坡耕地(基岩出露率<10%)、裸岩地(基岩出露率>50%),坡度5°~15°,高程变化约有10 m,地层岩性为喀斯特石灰岩。该剖面线起点至距起点40 m处,土地利用现状为坡耕地,地下表层岩溶带发育深度为8~10 m。距起点40 m处至终点,土地利用现状为裸岩地,地下表层岩溶带发育深度一般为10~20 m,最高达30 m。

(4)剖面线05。位置处于山腰,土地利用现状为裸岩地(基岩出露率>50%)、坡脚坡耕地(基岩出露率<10%),坡度5°~15°,基本处于同一等高线上,地层岩性为喀斯特石灰岩。线路穿过研究区内一处地下溶洞(甘龙洞),位于剖面线起点至距起点50 m处,自地表向下垂向深度25 m左右可见溶洞洞腔[图1(e)中圆圈标示处]。受溶洞发育影响,该剖面线距起点50~150 m经过裸岩地时,表层岩溶带发育较杂乱,深度不一,局地最深达30 m[图1(e)中直线标示处];经过坡耕地时发育规则化,表层岩溶带发育深度为8~10 m。

(5)剖面线06。位置处于山腰,剖面线位于当地村寨内,土地利用现状为建设用地,坡度小于5°,基本处于同一等高线上,地层岩性为碎屑岩地层。基岩裂隙发育度低,基岩破碎带深度不到3 m,与喀斯特石灰岩地区形成了鲜明对比。

2.2不同表层岩溶带结构地质雷达图像解译

(1)裂隙。图2是裂隙解译图像(本章节除含水裂隙外,图2(a)为利用雷达采集软件Groundvision直接得到的原始图像,图2(b)为利用Reflexw软件将原始图像处理后得到的解译图像,解译图像去除了基准线以上无效图像内容)。从雷达图像可以看出,雷达波在裂隙附近出现了连续的反射波界面,反射界面明显,反射面附近波幅显著增强。经开挖证实,信号增强前方有一条与隧道中心线呈大角度斜交的压性节理面,并贯穿整个隧道断面,雷达信号解译结果与实际情况吻合。

(a)原始图像 (b)Reflexw软件解译图像

图2裂隙解译图像

(2)含水裂隙。图3是一含水裂隙的雷达图像(采集软件Groundvision直接得到的图像),其中图3(a)为点测得到的图像,图3(b)为连续探测得到的图像。从雷达图像可以看出,点测和连续探测结果基本一致。探测时为千枚状板岩,有少量渗水,从图像可以看出,洞穴前方地质情况可分为左、中、右三个部分。经开挖证实,左侧围岩完整性相对较好,中间有一夹层,右侧节理裂隙较发育并有少量滴水。

(a)点测原始图像(b) 连续探测原始图像

图3含水裂隙解译图像

(3)断层。图4是断层解译图像。从图像可以看出,洞穴前方有明显的强反射存在,经过多次测试,重复性极好,图像特征为界面反射强烈,反射面波幅增强,反射波同相轴的连线为破碎带的位置。经开挖证实,其下部为一条压性小断层破碎带和两条节理面相交,断层走向与中心线交角接近90°,解译结果与实际情况基本吻合。

(a)原始图像 (b)Reflexw软件解译图像

图4断层解译图像

(4)溶洞。图5是溶洞解译图像。从雷达图像可以看出,探测面前方有明显异常存在,其界面反射较为杂乱,结合地质状况,推断前方为溶洞。后经开挖证实,探测面前方为一夹少量黏土的溶洞。

(5)软弱夹层。图6为软弱夹层解译图像。从雷达图像可以看出,洞穴前方有明显强反射存在,经反复探测,重复性极好。从图像可以看出,界面反射强烈,连续性较好,16 m之后基本无反射波信号。结合地质观察及地质勘查资料,推断洞穴前方为煤层,经开挖证实,解译结果正确。

(a)原始图像 (b)Reflexw软件解译图像

图5溶洞解译图像

(a)原始图像 (b)Reflexw软件解译图像

图6软弱夹层解译图像

3 结 论

(1)喀斯特地区地下水土流失是水土流失的重要途径之一,而表层岩溶带是地表水土物质迁移的主要通道,对地下水土流失影响较大。本研究初步构建和探讨了使用探地雷达勘测地下表层岩溶带的方法,利用探地雷达可以对表层岩溶带的发育程度、深度及其结构进行勘测,为进一步分析和定量测量地下水土流失的程度、路径等提供了科学的依据。

(2)了解表层岩溶带的发育情况,就可以进一步研究小流域内水土物质的迁移路径和转移方式,分析其土壤小生境的生物学特性,进一步与地形地貌、地层岩性、土壤生产力等特征相耦合,为喀斯特地区小流域水土流失综合治理提供基础数据。

(3)在小型水利水保工程建设中,可以利用表层岩溶带发育情况初步确定地下径流的路径,从而更合理地布设工程,使得水资源的利用更加合理和充分,进一步解决喀斯特地区工程性缺水问题。

[1] 袁道先,刘再华,蒋忠诚,等.碳循环与岩溶地质环境[M].北京:科学出版社,2003:20-21.

[2] 曹建华,袁道先,章程,等.受地质条件制约的中国西南岩溶生态系统[J].地球与环境,2004,36(1):1-8.

[3] 王腊春,蒙海花,张兆干,等.贵州典型岩溶小流域水文水资源研究[M].北京:科学出版社,2010:65-68.

[4] 张信宝,王世杰,贺秀斌,等.碳酸盐岩风化壳中的土壤蠕滑与岩溶坡地的土壤地下漏失[J].地球与环境,2007,35(3):202-206.

(责任编辑李杨杨)

水利部公益性行业科研专项经费项目(201401050);贵州省水利厅科技项目(KT201408)

P631;S157.1

A

1000-0941(2016)08-0052-04

付磊(1985—),男,贵州毕节市人,工程师,硕士,主要从事水土保持规划设计、方案编制、监测等工作。

2016-06-15

————水溶蚀岩石的奇观