媒体融合背景下我国传统媒体编辑的转型

文/肖啸越 周清平

媒体融合背景下我国传统媒体编辑的转型

文/肖啸越 周清平

在坚持“党管媒体”的原则下,我国的媒体融合主要有两大驱动力,一是相关信息技术的发展,二是当前媒介文化的改变。在媒体融合的背景下,传统媒体的编辑转型也受到这两股力量的驱动。因此,笔者从技术发展和媒介文化两方面探讨我国传统媒体的编辑转型。

传统媒体 媒体融合 编辑转型

《中国媒体融合发展报告(2015)》指出,在信息传播碎片化和媒体数字化的双重作用下,对传统的大众传播模式进行创新变革已是不可阻挡的潮流,为此我国传统媒体纷纷建立“中央厨房”式全媒体发布平台。《人民日报》构建“数据中心”和“信息超市”,逐步推进内容生产流程的融合,依托“两微一端”的移动传播新布局,打通微博、微信公众号、客户端,与报社各部门、各分社、各所属媒体记者建立无缝对接的供稿渠道。新华社建立了国内首个新媒体地理信息共享平台,将GIS(地理信息系统)融入新闻采编发业务,实现组织内部的协同和数据共享,使得新闻展现形式更加立体、全方位。中央电视台依托内容资源,打通电视、PC、移动各端,形成以CNTV(中国网络电视台)为龙头的新媒体集群,构建起“一云多屏、全球传播”的技术平台和运营体系。

一、技术红利驱动编辑转型

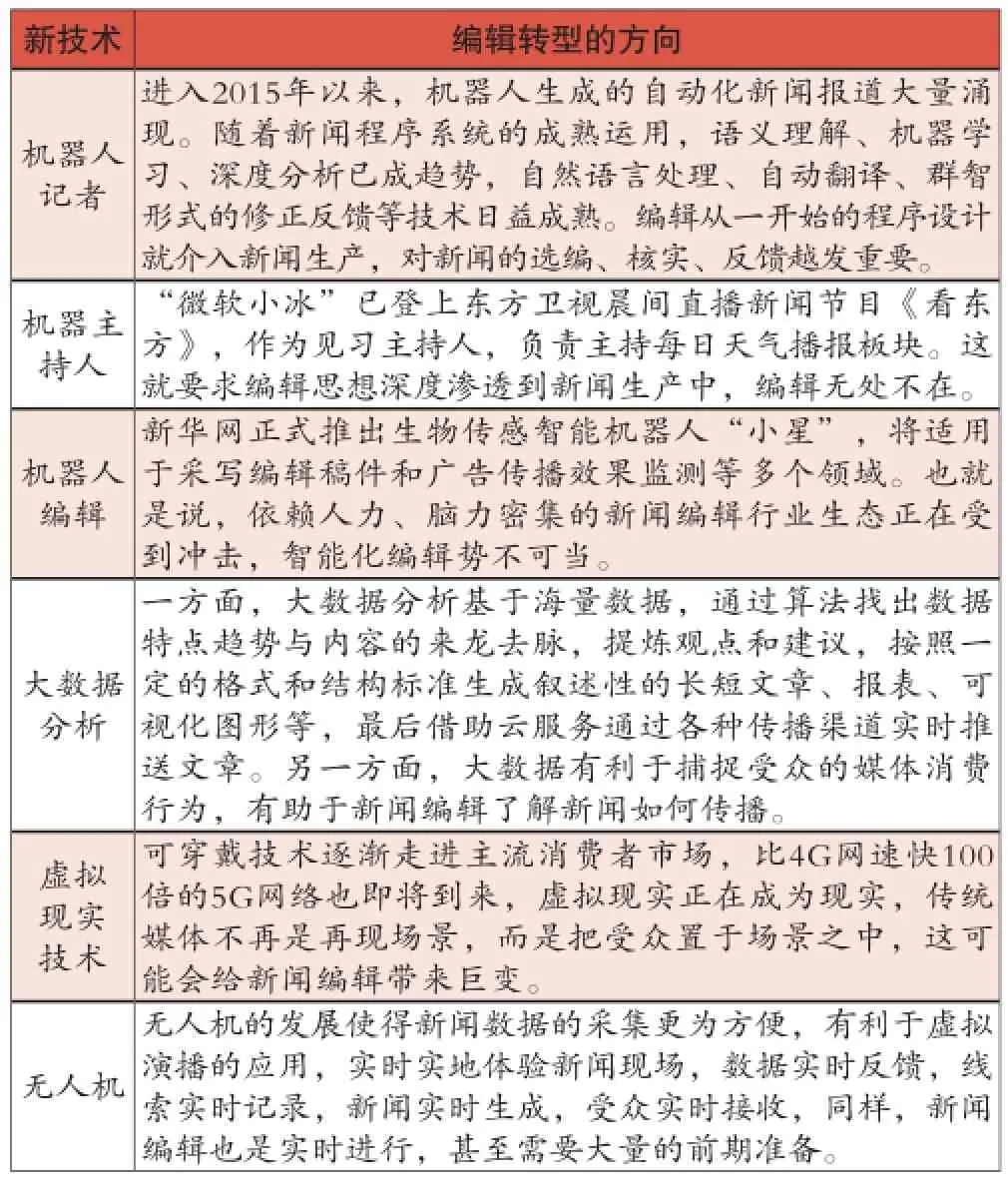

现阶段,多种新技术共同驱动媒体深度融合,与此同时,也在共同驱动我国传统媒体的编辑转型。因此,了解现在一些新的技术,以及对编辑转型产生的影响具有非常重要的意义。(见表)

传统媒体正在构建“中央厨房”式的超级新闻编辑室,以一次采集、多次加工、梯次生成、多元发布为目标,对采编组织架构、产品制作流程、组织指挥体系进行全方位改造。特别是2015年11月7日,新华社正式启用机器人新“员工”——“快笔小新”。机器人写稿流程分数据采集、数据加工、自动写稿、编辑签发四个环节。技术上根据各业务板块的需求定制发稿模板、数据自动抓取和稿件生成、各业务部门建立编审签发“三步走”来实现。可见,现在的编辑不再只是传统“采编发”的一环,新的编辑思维已经深度融入内容生产和传播的全过程。

表 技术影响编辑转型的方向

1.新闻编辑涵盖的内容发生变化。传统报纸新闻编辑的大部分工作是对报纸的新闻稿件进行编辑,工作内容相对单一。传统的广播和电视编辑也大致如此,只是编辑的媒介形态不一样。现在的编辑从程序设计新闻模板就开始参与新闻的生产,跟踪新闻线索、生成新闻稿件、编审签发等环节都有编辑的参与,最后受众的反馈也纳入编辑的范畴。

2.新闻编辑的工作流程也发生变化。不同媒体形态的编辑工作流程存在一定的差异,以报纸为例,传统报纸编辑的流程为:根据报纸编辑方针,确定编辑的内容及结构,设计、策划和组织新闻栏目,对具体稿件进行审核签发。传统的编辑工作流程是一种流水线形态的工作模式,技术红利驱动的编辑转型导致了编辑工作流程的网状化、立体化,每一步工作都需要技术人员的支持,实现实时编辑,采集、加工、生成、发布和反馈交织在一起,使得媒体编辑的工作量大增。

3.新闻编辑的角色也发生改变。由信息的“把关人”转换为事件的“讲解人”。传统媒体编辑根据新闻价值、宣传政策、自身定位等要素,对信息和新闻进行筛选、删除、组合。在大数据分析、虚拟现实技术和无人机技术介入后,新闻编辑的角色要进行转变,运用各种媒介手段将事件表达得清晰客观,梯次生成专业化解析的观点,进行全媒体发布。

二、媒介文化促发编辑转型

1.媒介文化的改变要求新闻编辑必须转型。“编码/解码”理论认为受众对新闻报道有三种解读方式:一是优先式解读,即按照编辑赋予的意义来理解新闻消息;二是妥协式解读,即在按照编辑赋予的意义理解新闻消息的同时,也考虑自身的知识体系和社会背景;三是对抗式解读,即对编辑提示的意义做出完全相反的理解。如今,受众有丰富的跨地域视觉经验,解读新闻报道的能力极大增强,还能把来自世界各地的新闻报道举一反三,形成独具一格的“媒介文化”,受众在接收经过编辑的新闻报道后,自发进行文本创造,网络用语的流行是典型的例子。大量的网络用语如同网络空间的“话语游击队”一样,无孔不入、无所不在,既旁敲侧击,又针锋相对,既充满叛逆,又自娱自乐,时而正义凛然,时而简单粗暴,时而聪颖睿智,时而冥顽不灵,呈现出一派“主流与非主流纷然杂陈,正统与非正统相克相生”的景象。换言之,受众不再只是“接触”“使用”媒体,而是生活、沉浸于整个“媒介文化”之中,极具后现代性。

信息匮乏的年代,人们寻找信息的能力特别强大,能够看云识天气,能够读动物的足迹寻找食物。信息爆炸的时代,要学会如何在信息海洋里快速挑选出最有用的信息以及屏蔽大量无用信息。进入后现代社会后,我们对特定的一个文本、表征和符号有无限多层面解释的可能性。这样,字面意思和传统解释就要让位给编辑意图和受众反馈。也就是说,怎么编辑远远比编辑什么重要。这也是我国传统媒体编辑转型需要突破的瓶颈之一,单一的编码体系难以适应后现代社会,新闻的编辑需要顾及多元受众。

2.编码体系需要保持一定的延续性和整合性。即使受众注意到媒体传递过来的新闻报道,也不表示完全接受这个新闻报道,他们使用符合自己认知的方式来解读新闻报道。媒体消费者通常会扭曲新闻报道,以使其与自己的对报道和事件的理解及预期相一致。受众在解释过程中会将多种来源的新闻报道组织成一个有意义的整体并加以解释,在信息模糊的情况下,受众会有不同的解释,而且可能面对相互矛盾的信息,从而造成对客观事实认知的混乱,破坏媒体的公信力。一旦受众承认与媒体之间的紧密联系,他们不但不会扭曲新闻报道,还会主动搜索和分享新闻报道。

3.新媒体的产生改变了社会进程、社会关系和社会行为。日新月异的新科技消弭了时间和空间的距离,形成了“全球化”现象。全球化的一个显著结果是世界各地的媒介受众可以接收各种各样的新闻报道,并且把新闻报道当作媒介景观带入自己的日常生活逻辑。最为突出的例子是,一个从未出境的国人,依据被编辑过的新闻报道,想象出一个世界的图景,并把这个世界图景当成真实的世界,渗透到日常生活的方方面面。如美国学者本尼迪克特·安德森所言,印刷技术让彼此不见面的人有一体感,形成“想象的共同体”。而信息技术在这方面更神通广大,不只在国家层次作业,“想象的共同体”可能是跨国的、后国家的,完全突破传统意义上的疆域。显然,我国媒体融合是在这种趋势下进行的。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》指出,传统媒体和新兴媒体融合发展,直接关系到主流舆论阵地的发展壮大,关系到意识形态领域的安全。因此,我国传统媒体的编辑转型不再是仅仅关注稿件的审核、栏目的编排,更多地涉及我国传统新闻媒体的影响力,涉及我国在世界舞台的话语权。换句话说,我国传统媒体的编辑转型要立足于国家战略的高度,提升传统媒体的影响力,进而推动我国话语权的提升。

作者单位 湖南大学新闻传播与影视艺术学院

[1]杨伯溆.媒介融合与国家介入的意义——以新媒介平台新浪微博为例[J].当代传播,2015(05).

[2]张跣.“网络雷词”议程设置和游牧式主体[J].文艺研究,2009(10).

[3]郭建斌.如何理解“媒介事件”和“传播的仪式观”——兼评《媒介事件》和《作为文化的传播》[J].国际新闻界,2014(04).